ニコン Z9後継機の最新動向を知りたい方に向けて、まずZ9とは何かと発売日の振り返りを行い、そのうえでニコン Z9IIというZ9後継機の噂を整理します。あわせて、ニコンZ9の海外の反応や国内外のニコン Z9 レビュー評判、継続的なニコン Z9ファームアップの内容、実際のニコン Z9作例の傾向、ニコン Z9中古市場の見方まで網羅します。さらに、Z9のセンサーやシャッタースピードの特徴、Z9とZ8の違い、Z9の高周波フリッカー低減の活用法、Z9初心者が押さえておきたいポイントも分かりやすく解説します。

全体を通して、ニコン Z9がっかりと感じられやすい指摘も含めて長所と短所を客観的に整理し、年末以降が有力視されるZ9IIの登場時期について、現実味のあるシナリオを提示します。

- Z9IIを含むニコン Z9後継機の発表時期予測と根拠

- Z9の評価や作例、海外反応から見える強みと課題

- Z9とZ8の実用差やセンサー性能、フリッカー対策の要点

- 中古相場の見方とファームアップ活用による最適化

- スポーツ・野生動物:NIKKOR Z 400mm f/2.8 TC VR S(内蔵1.4×で560mm f/4)

- 航空機・フィールド競技の遠距離:NIKKOR Z 600mm f/4 TC VR S

- 野鳥・運動会のオールラウンダー:NIKKOR Z 100-400mm f/4.5-5.6 VR S

- 予算と可搬性重視の超望遠:NIKKOR Z 180-600mm f/5.6-6.3 VR

- ポートレート最適解:NIKKOR Z 85mm f/1.2 S(代替:85mm f/1.8 S)

- ブライダル・イベントの二本柱:Z 24-70mm f/2.8 S & Z 70-200mm f/2.8 VR S

- 風景・建築・星景:NIKKOR Z 14-24mm f/2.8 S

- 商品・テクスチャ・花:NIKKOR Z MC 105mm f/2.8 VR S

- 旅行・ロケの一本化:NIKKOR Z 24-120mm f/4 S

- 動画中心の現場:NIKKOR Z 35mm f/1.8 S(代替:Z 24-70mm f/2.8 S)

- テレコン・FTZ活用の補足

- レンズ選びの早見表(用途→推奨)

ニコン Z9後継機はいつ登場するのか

- Z9とは?発売日と初心者におすすめの理由

- 海外の反応に見る期待と評価

- 作例とZ9 評判・レビューを検証

- Z9後継機(Z9II (仮)) 噂から読み解く展望

- Z9が がっかりと感じられるポイント

Z9とは?発売日と初心者におすすめの理由

ニコンZ9は、Zマウントシステムにおけるフルサイズフラッグシップ機として2021年に正式発表・発売されました。その際には「メカニカルシャッターを完全に廃した世界初のプロ機」として注目を集め、従来の一眼レフからミラーレスへの移行を象徴する存在となりました(出典:ニコン公式ニュースリリース)。

搭載されているのは約4571万画素の積層型CMOSセンサーと最新の画像処理エンジンEXPEED 7で、電子シャッターながらも1/32000秒という超高速シャッタースピードと、最大120コマ/秒のハイスピードフレームキャプチャに対応しています。加えて、ブラックアウトフリーEVF、縦横4軸チルトモニター、防塵防滴構造など、プロ現場に求められる基本性能をすべてカバーしています。

ニコンZ9 主なスペック一覧

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 発売日 | 2021年12月 |

| センサー | 約4571万画素 積層型CMOS |

| 画像処理エンジン | EXPEED 7 |

| シャッター方式 | 完全電子シャッター(メカなし) |

| シャッタースピード | 1/32000秒まで対応 |

| 連写性能 | 最大120コマ/秒(JPEG小)・20コマ/秒(RAW) |

| EVF | ブラックアウトフリー、約369万ドット |

| モニター | 縦横4軸チルト式、タッチ対応 |

| 記録メディア | CFexpress Type B ×2 |

| 動画性能 | 8K 30p内部記録、4K 120p対応 |

| ボディ構造 | 縦グリ一体型、防塵防滴仕様 |

| バッテリー | EN-EL18d(CIPA基準 約700枚) |

| サイズ/重量 | 約149×149.5×90.5mm/約1340g |

初心者にもおすすめできる3つの理由:一見するとプロ専用の難しいカメラに思えますが、初心者にとってもメリットの多い一台です。

- ピント合わせの簡便さ

オート被写体検出と瞳AF、さらに3Dトラッキング機能が組み合わさることで、初心者が苦手としやすいピント合わせの難易度が大幅に下がります。人物や動物、車や飛行機といった被写体を自動認識し、瞳や対象物に確実にピントを合わせてくれるため、複雑な設定を覚えなくても高い成功率で撮影可能です。 - 決定的瞬間を逃しにくい性能

プリキャプチャ機能や20コマ/秒以上の連写性能により、運動会やスポーツ、野鳥撮影などでも安心です。被写体が動き出す直前から記録を開始するプリキャプチャは、初心者でもベストショットを収めやすくする強力なサポート機能です。 - 安心して使える堅牢性

縦グリップ一体型の堅牢なボディとセンサーシールドにより、屋外でのレンズ交換や悪天候下での撮影でも心理的な不安が軽減されます。機材を壊す心配を減らし、撮影に集中できる環境を提供します。

Z9のおすすめ用途:Z9は万能型のフラッグシップであり、初心者から上級者まで幅広い撮影スタイルをサポートします。

- スポーツ・運動会撮影:高速連写と追従AFで決定的瞬間を捉えやすい

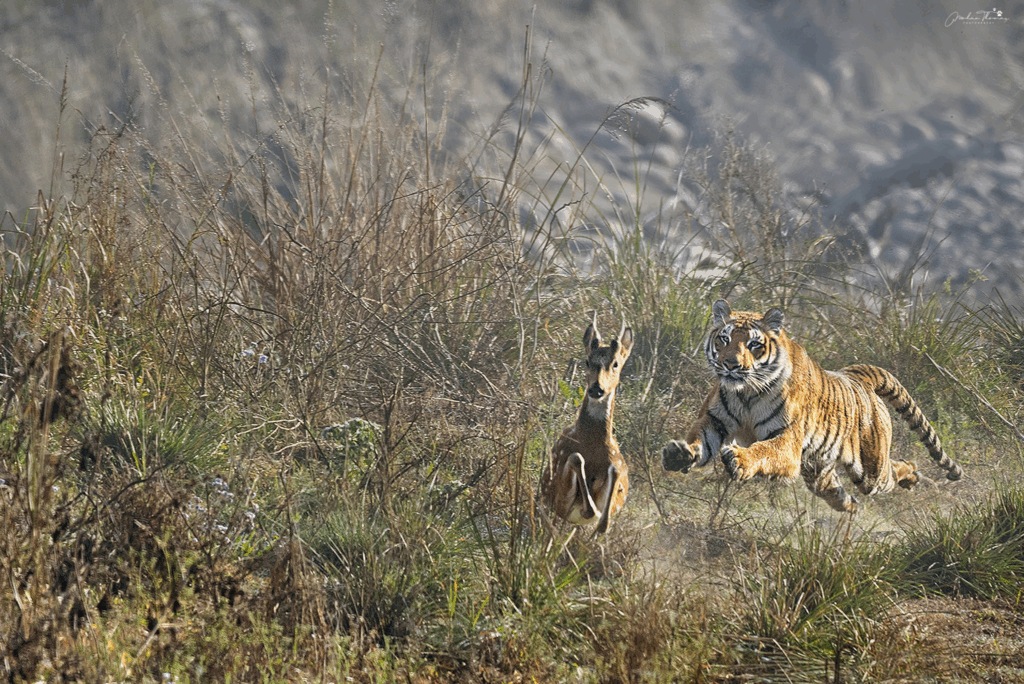

- 野鳥・動物撮影:被写体検出と高画素のトリミング耐性が有効

- ポートレート撮影:瞳AFと自然な色再現で人物撮影に強み

- 風景撮影:低感度ISO64と高解像度で繊細な描写が可能

- 動画制作:8K内部記録や4K120p対応でハイエンド映像制作に適応

もちろん、重量級の縦グリップ一体型ボディやRAWファイルの大きさ、そしてフラッグシップに相応しい高価格帯は初心者にとって導入障壁となります。しかし、十分な性能を長期間活かすことができれば投資効果は高く、写真表現の幅を一気に広げる一台となり得ます。用途や目的を明確にできる人にとっては、将来の成長を見越した選択肢として合理的だといえるでしょう。

海外の反応に見る期待と評価

海外の比較検証では、Z9は人物・スポーツ・野生動物といった実戦領域で、トップクラスのAF追従に迫る挙動を示しつつ、機種間で癖が分かれるポイントも指摘されています。具体的には、遠距離での瞳検出や被写体を一時的にフレームアウトした直後の再捕捉において、ソニーやキヤノンと再現性の異なる場面があるという論旨が目立ちます。ただし、こうした差はファームウェアの更新で着実に改善してきたという評価が多く、発売初期と直近の評価が異なるのもZ9の特徴です。

●高評価が集中する要素

- 表示体験:ブラックアウトフリーのReal-Live Viewfinderと高フレームレート表示により、パン・トラッキング時の違和感が少なく、被写体の動きを連続的に追いやすい

- 読み出し速度:積層型CMOSと信号処理により、電子シャッター前提でもローリング歪みの体感が小さく、1/32000秒や高速連写と両立

- フィールド耐性:縦グリ一体ボディの剛性・防塵防滴、センサーシールド、通信・電源まわりの冗長性が屋外・長時間運用に適合

●改善余地として挙がる論点

- 再捕捉ロジック:被写体を見失った直後のAF優先順位づけやトラッキング継続条件の閾値設定

- 操作感の個人差:一眼レフ由来のシャッターフィールやAF-Cの間合いに慣れたユーザーほど、初期の違和感を指摘しやすい

- データ運用:4500万画素級RAWの処理負荷と書き出し時間への対策(高効率RAW活用、PCスペック最適化、現像ワークフローの分業)

総合すると、Z9は「初期の素性+大規模ファームアップ」で完成度を高めてきたフラッグシップとして受け止められています。特に、野鳥やフィールドスポーツなど高速かつ不確定要素の多いジャンルで、EVFの連続表示とAF挙動のバランスが信頼につながっている点が、多数のレビュー・検証で共通して言及される傾向にあります。後継機の評価軸もこの延長線上にあり、再捕捉の確度や動画の持続性能、UIの即応性といった「細部の詰め」が次の差別化ポイントになると考えられます。

参考

・https://photographylife.com/nikon-z9-autofocus

・https://petapixel.com/2024/11/30/canon-r1-vs-nikon-z9-vs-sony-a1-ii-2024-flagship-camera-review/

・https://amateurphotographer.com/round-ups/camera_comparisons/nikon-z9-vs-canon-eos-r3-vs-sony-alpha-1/

作例とZ9 評判・レビューを検証

公開されている作例やレビューを見渡すと、Z9の実力は特に動体撮影のジャンルで際立っています。

良い点(ポジティブ評価の要約)

- フラッグシップらしい無骨で格好いいデザイン、縦グリ一体のバランスが良い

- 約4571万画素の高画素で精細、トリミング耐性が高い(D850やZ7系と同等~良好)

- ブラックアウトフリーのReal-Live Viewfinderで動体追従時も視認性が高い

- メカシャッターレスでもローリング歪みが実用上小さく、電子シャッター運用が快適

- 1/32000秒や高連写、プリキャプチャ、オートキャプチャーなど決定的瞬間に強い機能群

- EN-EL18系によるスタミナはミラーレスとして優秀(丸一日や数千枚撮影でも余力ありとの声)

- ボタン数・Fn配置が豊富でカスタマイズ性が高く、縦横4軸チルト液晶の実用性も高い

- 防塵防滴や剛性が高く、悪天候・屋外でも安心して使える(雨や雪でも問題なしとの報告)

- CFexpress Type Bデュアルや高速I/Oで連写後の書き込みが速い

- ファームアップでAF・表示・被写体検出(鳥・人物印象調整・美肌)などが継続進化

- 電子シャッターでストロボ同調(最高1/250秒)が可能で運用幅が広い

- 高効率RAW(特に高効率RAW☆)が画質と容量のバランスに優れ運用が楽

- EVFの見やすさや背面液晶の表示品質は総じて高評価

- ホールド感が非常に良く、重いレンズとの相性も良好という意見が多い

- オールドレンズ運用でも相性は悪くなく、高精細描写を活かせる

- モード管理の柔軟性(撮影モードと管理モードの組み合わせ)が現場で便利

- 熱設計・冷却性能が良いとの実感(長時間スチルでも安心という声)

- USB給電・本体充電対応で電源運用の自由度が高い

- 堅牢な金属ボディとD6同等の防塵防滴を評価(Z8より選んだ理由に)

- 趣味レベルからプロ現場まで「当分買い替え不要」との満足感

- Z7IIやD850からの移行で画質運用面が向上したと感じるユーザーもいる

- 被写体認識の瞳AFは便利で、人物・動物撮影で効果的という評価

- 動画も含め機能が非常に豊富で、使い込むほど自分仕様にできる楽しさがある

- 連写耐性・バッファ・書き込み速度が他社ミラーレスより優れていると感じて購入した例

- FTZ経由でも(条件付きだが)実用的に使えるとの声(Sportsモード付きVRなど)

- ファーム4.x~5.xで機能・色づくり(人物印象調整等)が大幅改善し“完成度が上がった”という評価

- 像面位相差+コントラストのハイブリッドAFは速度・静粛性面でメリットもあるという見方

- 価格に対し機能・耐久・運用コスト(シャッター耐久非依存)が高いと評価するユーザーもいる

悪い点(ネガティブ評価の要約)

- 報道・スポーツのプロ現場では依然レフ機が優勢という見方があり、AFの正確さ・確実さでD5/D850に劣るという意見

- ミラーレスが動画を重視し写真機の方向性を見失っているという批判(動画は不要、価格を下げるべきという主張)

- AF精度・再現性への不満:後ろ抜けが多い、引きで合って見えても甘い、暗所で頻度増、ピント合っていないのにAFフレーム緑点灯など

- 被写体再捕捉や背景張り付きの挙動に不満(特に鳥・舞台・動体での復帰遅れや停止)

- 一眼レフのAF(D5/D500)比で1コマ目の食い付き・精度が劣る、合焦歩留まりが下がりセレクト負担が増えた

- 高感度耐性の不満:Z6より2段程度劣る印象、D500にも僅かに劣るとの評価やISO6400超で等倍ノイズが目立つ指摘

- 重量・携帯性は明確な弱点(約1340g)で、軽量レンズとのバランスが悪く右腕負担が増えるとの声

- バッテリーは「保つ」という評価と「それほどでもない」という相反する報告(数千枚で20%以下~0%に)

- CFexpressカードでHot Card警告が出やすい、炎天下動画で本体が熱くなるという指摘

- 初期はAFポイントの視認性(白表示)が見失いやすかった(後に色変更で改善)

- シャッター音が軽く撮っている感触が弱い、音・振動(ボタン操作時の“パタッ”)が気になるという不満

- Uポジションのような完全固定の呼び出しモードを熱望、子ども認識AFなど新モード要望

- メニューやボタン数が多く、機能が豊富すぎて探しにくい・慣れに時間がかかる

- EVF/液晶の情報カスタム不足(DX警告の表示強化要望、右肩サブ液晶への大きなDX表示など)

- FTZ II+FマウントVRレンズでSportsモード非搭載レンズ使用時にシャッターで像が「カクッ」と動きズレる症状(VR OFFかSports搭載レンズ推奨)

- 一部個体でシールドが降りないなどの不具合、フリーズやシャッター不作動(バッテリー抜き差しで解消)報告

- 肌色傾向への不満(黄色っぽい、D850比で好みが分かれる)※後のファームと現像で改善との意見もあり

- Z8との比較で実効感度や色の出方が異なる、Z8センサーの素性が良いのではという推測もあり購入前の撮り比べ推奨

- Z8はUSB端子がPDとデータで分離しテザー時に不便だが、Z9は重く大きいというトレードオフ

- 価格・重量・RAWサイズ(現像負荷)が導入障壁、PCスペック強化やワークフロー最適化が必要

- 一眼レフからの移行ではシャッターフィールやAF-Cの間合いの違いに違和感を覚えるユーザーもいる

- オートキャプチャーなど“オプション的機能”よりAF制御を優先改善してほしいという要望

- VR作動挙動やフォーカス運用で「押しっぱなしの方が合いやすい」など、使い方にコツが要るとの指摘

- ミラーレス移行を迷うレフ機満足ユーザー(特にD5/D500使いこなし層)には勧めないという強い意見も存在

その他のレビュー

価格.comより抜粋

- レフ機優位・AF信頼性はD5/D850派、動画偏重に批判、価格を下げるべき

- スタミナ・操作性・ホールド・冷却は高評価、AF精度に強い懸念、Z8との感度・色差、重量はマイナス

- 連写耐性・バッテリー・ホールド高評価、携帯性・メニューの多さは課題

- AF精度・合焦率に不満、高感度耐性も疑問、要望多数だがEVF・静音・操作性は評価

- 画質・スタミナ・操作性・縦横チルト高評価、重さやAFの遅さを一部指摘

- 使いやすさ・機能進化・総合力を評価、サイズ重いがZ8なら選んだかも

- 高効率RAW☆の実用性、操作性、EVF、四軸チルト、金属ボディやD6同等の防塵防滴を評価

- オートキャプチャーと予約機能が撮り鉄で有効、重さは三脚運用で問題少

- ボタン割当・チルト・AF瞳追従・継続アップデートを高評価、バッテリー単価は高い

- v4.0以降で完成度向上、人物印象調整・美肌・モノクロ系が秀逸、初期は不具合・肌色不満の指摘も

- 総合満足、FTZ II+一部FレンズVRでの挙動に注意、押しっぱなしAFが合いやすい知見

- 堅牢・EVF・静音・USB給電・長期運用視点で高評価、背景張り付きへのAF改善要望、情報表示のカスタム要望

- 最高スペックで後悔なし、AF遅さを少し指摘、シャッター音の質感要望

- 高精細・操作性・ホールド感を称賛、高感度弱め、被写体検出オートで雨筋に合焦例

- 電子シャッター歪み少・スタミナ・AF・モード管理・高効率RAWを絶賛、CFexpress発熱警告、重量と軽量レンズのバランス悪化を指摘

作例の紹介

Z9後継機(Z9II (仮)) 噂から読み解く展望

フラッグシップ更新のタイミングは、市場全体の山場と競合の動きを見据えた配置になりやすく、年末のティザーや開発発表、その後の年明け出荷という見方に一貫性があります。Z9が大型ファームウェアで寿命を延ばし続けている事実も、後継機の発表間隔を自然に伸ばす要因として受け止められています(Z9は発売後もプリキャプチャ拡張やAF機能強化などを重ねてきました)。なお、Z9の製品発表は2021年で、メカニカルシャッターを廃したプロ機として話題を集めました。

過去モデルの発売日から見る“発表→出荷”の型

Zシステム主要機の「発表日」と「初回出荷(発売)時期」を並べると、年末〜年明けにかけての動きが見えてきます。世代間の間隔(発表から次世代発表まで)も併記しました。

| モデル | 発表日 | 初回出荷の目安 | 次世代までの間隔(発表→発表) |

|---|---|---|---|

| Z7 | 2018年8月下旬 | 2018年秋 | 約2年2か月(→Z7II) |

| Z7II | 2020年10月中旬 | 2020年11月〜 | 約2年7か月(→Z8)※系統は異なるが上位画質機の更新点として参照 |

| Z8 | 2023年5月上旬 | 2023年5月下旬〜6月 | 約2年半(Z7II→Z8) |

| Z9 | 2021年10月下旬 | 2021年12月下旬 | (後継待ち:2025年時点で約4年経過) |

※日付はメーカー発表・市場流通実績の一般的な時期を整理したものです。

この並びから、上位画質・高機能帯のモデルはおおむね「2.5〜3年」周期で大きな節目が来やすく、フラッグシップは大規模アップデート(ファームウェア)を挟むぶん、実機の世代交代は「3.5〜4年」級に伸びやすい傾向が読み取れます。Z9は2021年末出荷のため、2025年末〜2026年前半が“型”に沿った更新窓となります。

想定タイムラインと狙い

- 年末期にティザーや開発発表を行い、競合の最上位機(EOS R1、α1 IIなど)と同一シーズンで比較検討される状況を作る

- 量産・流通は翌年初頭にシフトし、報道・スポーツシーズンに合わせた実戦投入を狙う

- 既存Z9ユーザーの買い替え検討と、Z9の価格調整・中古流通の活性化を同時に促進する

●発売時期の予測(過去機種の型×市場イベント)

- 有力シナリオ:2025年Q4にティザーもしくは開発発表→2026年Q1〜Q2に初回出荷

- 根拠1:Z9から約4年の節目で、フラッグシップの世代交代として整合的

- 根拠2:年末〜年明けはCESやCP+と重なり、グローバル露出と実機ハンズオンの機会を確保しやすい

- 根拠3:スポーツ取材需要(春〜初夏の大会・リーグ開幕)に間に合わせやすい

●仕様面の焦点(噂の頻出テーマを整理)

- 画質・処理系:4500万画素級のフルサイズ積層型CMOS(読み出し高速化の継承)、新世代EXPEEDによるノイズ処理とディープラーニング最適化の強化

- 動画機能:8K 60p内部記録の持続性改善、4K 240p級の高フレームレート、10bit内部記録のコーデック拡充(N-RAWやProRes系のワークフロー最適化)

- AF・被写体検出:人物・動物・乗り物に加え、距離・姿勢変化への再捕捉アルゴリズムを洗練し、見失い後の復帰挙動を短縮

- ファインダー・モニター:高フレームレートEVF表示の常用化、縦横4軸チルトやバリアングル相当の自由度・剛性バランスの最適化

- 記録・I/O:CFexpress Type Bデュアルスロット継続、LANや5G連携など伝送系の強化、GPSや音声メモ等の現場機能を維持・改善

- 放熱・運用:8K長時間記録に向けた熱設計の再配分、ファンレスを保ちつつ筐体構造で熱ダクトを最適化する方向性

以上はあくまで反復して語られている論点の整理で、確定情報ではありません。とはいえ、Z9の設計思想(高速読み出しベースのメカシャッターレス、ブラックアウトフリーEVF、現場耐性)を軸に、AFと動画・UIの磨き込みに注目が集まる流れは合理的です。

●価格レンジとポジショニングの仮説

- 上位競合の価格帯上昇(為替・部材コスト・インフレ)を踏まえると、初値はZ9より上振れする可能性が高い

- その一方で、Z9の市場価格調整によりZシステム全体のエントランスを拡張し、Z9II(仮)を明確な「旗艦」位置に据える布陣が考えられます

●過去の“型”に基づく発売日予測の要点

- 周期観:上位機は2.5〜3年サイクル、フラッグシップは大規模FW強化で3.5〜4年サイクルに伸びやすい

- 最有力期:Z9の出荷から4年目の2025年末発表→2026年前半出荷が市場イベントとも合致

- 注目軸:AF再捕捉の確度、8Kの持続性能、UIの即応性、伝送の即戦力化が差別化ポイント

※製品の正式発表・発売日はメーカーの一次情報で都度確認してください。

Z9が がっかりと感じられるポイント

Z9は高性能ながら、一部のユーザーから「がっかり」と指摘されるポイントも報告されています。それらは主に操作感や運用上の負荷に関するものです。

まず、高画素センサーとRAWファイルの大容量化によって、現像や書き出しに時間がかかる点です。PCの処理性能が不足している場合、Z6やD6と比べて2倍近くの処理時間が必要と感じられることもあり、長時間の撮影セッションではワークフロー全体に影響します。ハードウェアの強化や効率的な現像ソフトの活用が対策になります。

また、D6と比較した際のシャッターフィールやAF-Cの追従挙動の違いが、動体撮影時に違和感として指摘されています。これに対しては、AF-ONボタンでのフォーカスロック運用や、ファインダー高フレームレート表示の有効化、屋外ではフリッカー軽減をOFFにする設定が遅延感の緩和につながります。

フォーカスポイントの視認性に関しては、初期設定が白表示だったため、明るい背景で見失いやすいという課題がありました。しかし、後のファームウェアアップデートで赤などの色に変更可能となり、視認性は大きく改善しています。さらに、シャッターストロークの深さについては、サービスで調整可能と案内されており、縦位置と横位置で異なるシャッターフィールを求めるユーザーのニーズにも対応可能です。

ホワイトバランスについては、ミックス光環境下で色味が安定しないケースがありました。業務用途ではRAWでの撮影や色温度をケルビン値で固定する運用が安全策となります。

これらの課題は多くがファームウェアや運用工夫によって改善可能であり、Z9の成熟とともに徐々に影響は小さくなっています。ニコンが継続して提供しているファームアップの内容からも、ユーザーの声を反映した改良が進んでいることが分かります。

購入を迷う人必見のニコン Z9後継機情報

- Z9の中古市場の動向と選び方

- Z9のセンサーやシャッタースピード性能の実力

- Z9とZ8の違いから見えるユーザー層の違い

- 高周波フリッカー低減で得られる効果

- ファームアップで進化した機能

- Z9用のおすすめレンズの紹介

- ニコン Z9後継機の登場時期とまとめ

Z9の中古市場の動向と選び方

Z9は発売から数年が経過し、中古市場でも流通量が増えてきました。特に注目すべき点は、登場後も大型のファームウェアアップデートが複数回提供されているため、中古個体でも最新のアップデートを適用すれば、新品同様に進化した機能を享受できる可能性が高いという点です。この特徴により、価格を抑えつつ高性能を体験したいユーザーにとって、中古市場は魅力的な選択肢となっています。

選び方のポイントを整理すると以下のようになります。

- ファームウェアの状態:最新バージョンが適用されているか確認し、AF性能や動画機能の進化を享受できるかをチェックすることが大切です。

- 使用環境の痕跡:高速連写や動画撮影を頻繁に行った個体は、放熱部やカードスロット、端子周辺に負荷が蓄積している可能性があります。外観の擦れや端子部の緩みなどに注意が必要です。

- 主要機能の動作確認:センサーシールドのスムーズな作動、ボディ内手ぶれ補正(IBIS)の異音有無、ダイヤルやボタンのクリック感がしっかりしているかどうかを確認することが重要です。

- 接続系統の確認:LAN端子やHDMI端子、カバーの劣化は実用性に直結します。また、縦位置側のシャッターフィールに違和感がないかもチェックポイントです。

- バッテリーや付属品:バッテリーの劣化具合や充電回数、充電器やケーブルの有無も購入時の判断材料となります。特に純正バッテリーの劣化は長時間撮影で大きな不便を招きます。

Z9は電子シャッター専用機であるため、従来のメカシャッター耐久回数を気にする必要はありません。その一方で、実際の使用状況は外観や端子類に反映されやすいため、外装と端子チェックがより重要になります。また、中古購入時には保証や返品条件が明確に記載されている信頼性の高い販売店を選ぶことが、トラブル回避に直結します。

中古で買う場所の定番と特徴

下記は、Z9の中古を探す際に多くのユーザーが利用する代表的な販売店・サービスと、その魅力です。実店舗での現物確認や、保証・返品条件の明確さに注目して選ぶと安心です。

| 店舗・サービス | 強み・魅力 | 向いている人 |

|---|---|---|

| カメラのキタムラ(中古) | 全国の実店舗ネットワークとオンライン在庫の連携。店頭受け取りや下取りがスムーズ。保証や返品条件が明示され、初期不良対応が分かりやすい | 店頭で実機を確認したい人、下取り併用で差額を抑えたい人 |

| マップカメラ(MapCamera) | 在庫量とコンディション表記の細かさが特長。下取交換プログラムや独自保証プランが整備され、ウェブ購入が快適 | 写真と詳細記載で状態を見極めたい人、遠方で通販中心の人 |

| フジヤカメラ | 中野の老舗。スタッフの知識が豊富で、実機を前にした相談・比較がしやすい。委託品も含め掘り出し物に出会えることも | 実店舗でじっくり比較・質問したい人 |

| ナニワグループ(レモン社 など) | 関西〜関東にかけて店舗網があり、グループ横断在庫が探しやすい。委託販売や下取りも柔軟 | 地域の店頭サポートを重視しつつ選びたい人 |

| ソフマップ(中古) | 家電系の中古保証やポイント還元が魅力。PCやストレージなど周辺機器とまとめ買いしやすい | 周辺機材も同時に揃えたい人、ポイント重視派 |

| ヨドバシ・ビックなど量販の中古 | 実店舗での安心感とポイント活用。状態は厳しめ査定の個体が出やすい | 量販ポイントを活かしたい人 |

| 個人間取引(ヤフオク・メルカリ等) | 価格優位が出やすい反面、動作保証や返品対応は弱め。真贋や隠れ不具合のリスク管理が必要 | 自己責任で相場より安く入手したい上級者 |

チェックのコツ

- 返品・保証の条件(期間・範囲・送料負担)を事前に確認します。

- コンディション表記は店舗ごとに基準が異なるため、複数写真と記載の整合性を見ます。

- 高速連写・動画の実績がある個体は端子やカードスロットの摩耗が出やすいので、店頭確認できる場合は実機でカード着脱・端子接続を試すと安心です。

- 下取りを併用すると総支払額を抑えられる場合があります。査定アップのキャンペーン時期も活用しましょう。

個人間取引を使う場合の注意

- シリアル削れや端子変形、落下痕の有無、IBIS異音、センサーシールドの動作など「動画では確認しづらい項目」こそ追加で質問・動画提示を依頼します。

- 付属品の欠品(充電器・ケーブル・ボディキャップ)はコスト増につながります。見積もりに織り込んで検討してください。

- 受け取り後は速やかに全ボタン・ダイヤル・カード2スロット・LAN/HDMI/USBの認識、AF作動、ファームのバージョンを確認します。

こんな買い方が安心です(例)

- 「店頭確認→オンライン決済→店舗受け取り」:キタムラやナニワなど実店舗網の強いチェーンで有効です。コンディション乖離の心配を減らせます。

- 「下取アップキャンペーン×保証延長」:マップカメラ等の下取り増額期に乗せ、保証プランを追加して“保険”を厚くします。

- 「ボディ単体+純正バッテリー新品追加」:中古ボディが良品でも、EN-EL18系の劣化は実用に響きます。バッテリーだけは新品を追加する戦略が有効です。

これらを踏まえて購入先を選べば、Z9中古でも安心して実戦投入しやすくなります。保証・返品条件の明確さ、実機確認のしやすさ、コンディション表記の精度という三点を軸に、最適なショップを選定してください。

Z9のセンサーやシャッタースピード性能の実力

Z9の最も革新的な特徴のひとつは、メカシャッターを完全に廃し、電子シャッターのみでプロ現場に対応可能にしたことです。搭載されている約4571万画素の積層型CMOSセンサーは、従来の裏面照射型と異なり、信号処理回路を画素層とは別に配置しているため、圧倒的な高速読み出しを実現しています。その結果、電子シャッターによる撮影でもローリングシャッター歪みを大幅に低減し、動体撮影における信頼性が飛躍的に向上しました。

主な性能面の特徴

- 最大1/32000秒の電子シャッター:強い日差しの下でもNDフィルターを使わずに開放撮影が可能になり、ボケ表現の自由度が大きく広がります。

- ブラックアウトフリー表示:連写中でもEVFが途切れないため、動体追従の際に被写体を見失いにくく、スポーツや野鳥撮影に最適です。

- 世界最高クラスのスキャンレート:センサー読み出し速度の高速化により、従来機で発生しがちだった被写体の歪みやブレを最小限に抑制します。

- 1/250秒のフラッシュ同調速度:電子シャッターながら一般的なメカシャッター機に匹敵する同調性能を確保し、ストロボを活用した撮影でも安定した結果が得られます。

- ISO 64からの低感度設定:風景写真においてハイライト耐性を高め、豊かな階調表現を可能にしています。

さらに、記録メディアにはCFexpress Type Bを2基搭載し、高速連写や8K動画記録にも耐えうる書き込み速度を確保しています。この入出力性能が、連写時のバッファ詰まりを回避し、現場での撮影テンポを維持する鍵となっています。

これらのスペックは、Z9後継機でも核となる思想として引き継がれると予想されます。ニコンが公式に公表したZ9の主要仕様からも、電子シャッター専用設計が単なる挑戦ではなく、今後のプロ機設計の基盤になることが読み取れます(出典:ニコン公式「Z 9 製品仕様」)。

Z9とZ8の違いから見えるユーザー層の違い

Z9とZ8は同じセンサー設計や画像処理エンジンを採用し、基本的な画質やオートフォーカスの思想を共有しています。しかし、現場での連続稼働・入出力・冗長性を優先するか、軽量性・取り回し・可搬性を優先するかで最適解は大きく分かれます。違いをひと目で把握できるよう、主要仕様と用途を整理しました。

●主要仕様の比較(要点整理)

| 項目 | Z9 | Z8 |

|---|---|---|

| ボディ構造 | 縦グリ一体型、D6同等の防塵防滴 | 小型軽量、D850同等の防塵防滴 |

| 記録メディア | CFexpress Type B×2(デュアル) | CFexpress Type B+SD UHS-II(ダブル) |

| バッテリー | EN-EL18系 | EN-EL15系 |

| 連続撮影可能枚数 | 約700枚(設定により変動) | 約330枚 |

| 8K連続動画 | 約125分 | 約90分 |

| 端子類 | 有線LAN、シンクロ端子、内蔵GPS、音声メモ用マイク | 通信専用USBでUSB-LAN変換対応、GPSなし |

| 重量(バッテリー・カード込) | 約1340g | 約910g |

| 想定ユーザー像 | 報道・スポーツ・自然分野のプロ、長時間運用前提 | 機動性重視のスチル・動画ハイブリッドユーザー |

Z9は長時間の現場常駐や厳しい環境下での使用を前提に、堅牢性と冗長性を確保しています。一方、Z8は同等画質をより軽快に扱える設計で、携行性や動画制作の柔軟性を求めるクリエイターに向きます。特に分かれ目となるのは、縦グリ一体の有無、連続運転時間、そして有線LANなどの業務向け端子の充実度です。

●おすすめ用途マトリクス(どちらが向くか)

| 用途・シーン | 最適機種 | 理由の要点 |

|---|---|---|

| 報道取材・国際大会 | Z9 | デュアルCFexpressと内蔵LAN、長時間バッテリーで冗長性と即納品性が高い |

| プロスポーツ(屋外) | Z9 | 防塵防滴と縦グリ一体の安定性、音声メモ・GPSが運用を支える |

| 野鳥・野生動物・航空機 | Z9 | 重長玉とのバランス良好、長時間張り込みや低温下でもスタミナがある |

| モータースポーツ | Z9 | 連写・バッファ継続性と堅牢性、電子シャッター前提の運用がしやすい |

| ウェディング・イベント(写真中心) | Z8 | 軽量で機動力が高く、長時間の手持ち移動に有利 |

| 企業案件のWeb動画・YouTube撮影 | Z8 | 小型でジンバル運用しやすく、CFexpress+SDでデュアル記録にも対応 |

| 旅スナップ・風景・シティスケープ | Z8 | 機材総重量を抑えつつ、Z9同等画質を確保できる |

| スタジオポートレート | Z9 | シンクロ端子と安定電源、音声メモで現場進行がスムーズ |

| 長時間ライブ配信・有線運用 | Z9 | 有線LAN常用、発熱余裕と電源・記録の冗長化がしやすい |

| 学校行事・スポ少撮影 | Z8 | 軽快で持ち替えが速い、動画とのハイブリッド運用に向く |

| ドキュメンタリー取材(移動多め) | Z8 | 取り回し優先、車内や機内でのセッティングが容易 |

| 夜景・星景(三脚前提) | Z8 | 小型セットで荷運び効率が高い(画質は同等レンジ) |

| 企業PR・現場記録(堅牢性重視) | Z9 | シビアな環境や粉塵・雨天で信頼性を担保 |

●選び方の分かれ目(チェックリスト)

- 1日に数千カット+長時間待機が常態化するか

→ はい:Z9/いいえ:Z8 - 有線LANやシンクロ端子、内蔵GPS・音声メモを常用するか

→ はい:Z9/いいえ:Z8(USB-LAN変換や外部録音で代替可) - 超望遠+縦位置多用でグリップ一体の剛性を求めるか

→ はい:Z9/いいえ:Z8+縦グリ(必要に応じて) - ジンバルや手持ち動画の機動力を最優先するか

→ はい:Z8/いいえ:Z9

●レンズ・アクセサリー運用の指針

- Z9は大口径望遠(400mm F2.8/600mm級)や外部LAN機器・大型フラッシュと相性が良く、現場常駐の据え置き運用にも強いです。

- Z8は24-70mm F2.8や軽量単焦点、コンパクトマイク・小型ライトと組み合わせて、ロケの移動効率を最大化しやすいです。

要するに、同等画質の二択でありながら、Z9は「現場を止めない総合信頼性」、Z8は「作品作りの機動力」をそれぞれ最大化するボディです。自分の案件で「止められない時間」と「動き回る時間」のどちらが長いかを基準に選ぶと、後悔のない選定につながります。

高周波フリッカー低減で得られる効果

現代の撮影現場では、LED照明や大型ディスプレイが広く使われています。これらの光源は高周波数で点滅しており、カメラのシャッタースピードと同期しない場合にちらつきや縞模様が写り込む「フリッカー」が発生します。Z9はこの問題を軽減するために高周波フリッカー低減機能を搭載しており、光源の周波数に合わせてシャッタースピードを細かく調整できます。

設定モードにはPRE1〜PRE4が用意され、それぞれ7680Hz、3840Hz、2880Hz、1920Hzに対応しています。これらはLEDや液晶ディスプレイで一般的に見られる駆動周波数に合わせたもので、最適な設定を選ぶことで縞やちらつきを大幅に抑制できます。さらに、設定した周波数の整数倍でシャッタースピードが固定されるため、安定した露光を得やすい点も特徴です。

実践で効果を高めるには、撮影前にテストショットを行い、最も縞が目立たない設定を見つけることが推奨されます。また、周波数の逆数より遅いシャッタースピードを選択することが有効です。カスタムボタンに機能を割り当てておけば、状況に応じて即座に切り替えが可能となります。

この機能は特に屋内スポーツ、演劇やコンサートの舞台撮影、展示会の動画撮影で大きな効果を発揮します。撮影後の編集段階でフリッカー補正を行う手間を削減できるため、業務効率の向上にもつながります。

ファームアップで進化した機能

Z9は発売後も大規模なファームウェアアップデートを繰り返してきました。通常の不具合修正にとどまらず、新機能の追加や性能の大幅改善が行われる点が特徴です。これにより、ユーザーは新しいボディを買い換えなくても、最新世代に近い体験を享受できるメリットがあります。

代表的な更新内容は以下の通りです。

・ファインダー高フレームレート表示モードの追加により、被写体追従時の表示遅延が体感的に抑えられ、特にスポーツや野鳥撮影で効果を発揮

・プリキャプチャ機能の拡張により、シャッターボタンを押す前の瞬間をより確実に捉えることが可能になり、決定的瞬間の記録力が向上

・AFポイントの表示色をカスタマイズ可能とすることで、背景に溶け込みやすい環境でも視認性を確保

・飛行機検出の新設や人物印象調整機能、美肌効果など、ジャンルに応じたAF検出や描写調整が実用的に強化

・最新バージョンC:5.20では、IPTCプリセットやGNSSモジュール更新といった業務効率に直結する改善も追加されている

これらの進化により、Z9は単なる「発売時の性能」で語られるカメラではなく、時間の経過とともに価値が高まるモデルへと変化しました。プロフェッショナルだけでなくアマチュアにとっても、後継機が登場しても現役として安心して使い続けられる点は大きな魅力です。継続的なソフトウェアサポートは、Z9の寿命を押し上げ、ユーザーに投資回収の安心感を与える基盤となっています。

Z9用のおすすめレンズの紹介

Z9用で用途ごとにおすすめのレンズを紹介します。

スポーツ・野生動物:NIKKOR Z 400mm f/2.8 TC VR S(内蔵1.4×で560mm f/4)

プロ現場での歩留まりと画質を両立できる一本です。内蔵テレコンで瞬時に560mm f/4へ切り替えられるため、画角変化に対するタイムロスが最小化されます。Z9の被写体検出や3Dトラッキングと相性が良く、AF駆動は高速かつ静粛。電子シャッター運用でも像の流れが少なく、決定的瞬間の追従に強みがあります。

スペック要点

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 焦点距離・開放値 | 400mm f/2.8(内蔵TCで560mm f/4) |

| 手ブレ補正 | レンズVR搭載(ボディIBISと協調) |

| 最短撮影距離 | 約2.5m前後 |

| 質量 | 約3.0kg |

| 特長 | 内蔵TC・高耐候・高速AF・ドロップインフィルター |

おすすめ理由

・内蔵TCで画角変更がワンアクション

・高速AFとZ9の追従性能が噛み合い、歩留まりが高い

・堅牢性とバランスで長玉手持ち・一脚でも安定します

航空機・フィールド競技の遠距離:NIKKOR Z 600mm f/4 TC VR S

遠距離被写体のディテール確保に主眼を置くならこちら。600mm f/4の解像力に内蔵1.4×テレコンで840mm f/5.6まで即座に拡張可能です。連続AF追従時でもコントラストの破綻が少なく、Z9のブラックアウトフリーEVFと組み合わせるとパンニングの違和感が抑えられます。

スペック要点

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 焦点距離・開放値 | 600mm f/4(内蔵TCで840mm f/5.6) |

| 手ブレ補正 | レンズVR搭載 |

| 最短撮影距離 | 約4m前後 |

| 質量 | 約3.2kg |

| 特長 | 内蔵TC・高耐候・長距離での高いコントラスト |

おすすめ理由

・遠距離の微細描写を維持しつつ柔軟に画角拡張

・電子シャッターでも被写体の形状歪みを感じにくい描写傾向

野鳥・運動会のオールラウンダー:NIKKOR Z 100-400mm f/4.5-5.6 VR S

軽量・高機動で取り回しに優れた万能ズームです。最短撮影距離が短く、被写体に寄ったときでも描写が粘るため、Z9の高画素と組み合わせたトリミング耐性が活きます。

スペック要点

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 焦点距離・開放値 | 100-400mm f/4.5-5.6 |

| 手ブレ補正 | レンズVR搭載 |

| 最短撮影距離 | 0.7〜1m台 |

| 質量 | 約1.35kg |

| 特長 | 近接寄り・高速AF・旅行にも持ち出しやすい |

おすすめ理由

・一日持っても負担が軽く、被写体検出の食いつきが良好

・近接から中距離まで“これ一本”で成立しやすい

予算と可搬性重視の超望遠:NIKKOR Z 180-600mm f/5.6-6.3 VR

コストパフォーマンスとレンジの広さで人気の超望遠ズームです。内筒が繰り出さない設計でバランスが崩れにくく、Z9の連写でもフレーミング維持が容易です。

スペック要点

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 焦点距離・開放値 | 180-600mm f/5.6-6.3 |

| 手ブレ補正 | レンズVR搭載 |

| 最短撮影距離 | 約1.3m(広角側基準) |

| 質量 | 約2.0kg |

| 特長 | インナーズーム・コスパ良好・携行性と射程の両立 |

おすすめ理由

・野鳥入門〜サファリ・航空祭まで守備範囲が広い

・価格・重量・焦点域のバランスが良く導入しやすい

ポートレート最適解:NIKKOR Z 85mm f/1.2 S(代替:85mm f/1.8 S)

Z9の瞳AFを最大限に活かす大口径中望遠です。開放から面でピントが来る高い解像と、ボケの収束が美しく、室内や夕景でも低ISOで品位を保てます。

スペック要点

| 項目 | f/1.2 S | f/1.8 S |

|---|---|---|

| 開放F値 | 1.2 | 1.8 |

| 質量 | 約1.1kg台 | 約470g前後 |

| 特長 | 最高峰の描写・大口径ボケ | 軽量・高コスパ・機動力 |

おすすめ理由

・肌の階調と背景ボケの整理が容易で後処理負担が軽減

・現場の移動量が多い日はf/1.8の軽量さが武器になります

ブライダル・イベントの二本柱:Z 24-70mm f/2.8 S & Z 70-200mm f/2.8 VR S

“逃せない”現場の標準セットです。24-70mmは歪曲や周辺減光の制御が良く、70-200mmはボディIBISと協調して低速シャッターでも破綻しにくい描写を実現します。

スペック要点

| レンズ | 主な特長 |

|---|---|

| 24-70mm f/2.8 S | 均質な解像・最短撮影距離短め・動画でも扱いやすい |

| 70-200mm f/2.8 VR S | 強力VR・テレ端のコントラスト・テレコン対応 |

おすすめ理由

・式場やホールの混在光でも色再現が安定しやすい

・Z9のプリキャプチャと組み合わせれば決定的瞬間の拾得率が向上

風景・建築・星景:NIKKOR Z 14-24mm f/2.8 S

超広角域での周辺像の流れやコマ収差が少なく、星点再現や建築の直線描写に強い一本です。フード経由で大径フィルター運用も可能で、日中の長秒・夜景の両立がしやすいです。

スペック要点

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 焦点距離・開放値 | 14-24mm f/2.8 |

| 質量 | 約650g台 |

| 特長 | 小型軽量・フィルター運用可・周辺描写が安定 |

おすすめ理由

・Z9の高画素センサーと相まって大判プリントに耐える

・周辺まで均質な解像でパノラマ合成も組みやすい

商品・テクスチャ・花:NIKKOR Z MC 105mm f/2.8 VR S

等倍マクロでのシャープさとボケ味のバランスに優れ、金属や布、食品の質感再現に向きます。フォーカスシフト撮影と相性が良く、Z9の電子シャッターで振動源を排除できます。

スペック要点

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 最大撮影倍率 | 1.0×(等倍) |

| 手ブレ補正 | レンズVR搭載 |

| 最短撮影距離 | 約0.29m |

| 特長 | 高い面内解像・呼吸の少ないフォーカス駆動 |

おすすめ理由

・質感重視の商材・コスメ・ジュエリーで効果的

・絞り込んでも解像が粘り、スタック耐性が高い

旅行・ロケの一本化:NIKKOR Z 24-120mm f/4 S

軽量でズーム全域の描写が安定し、日中スナップから簡易物撮りまでカバーします。動画でもフォーカスブリージングが少なく、Z9の手持ち撮影に最適です。

スペック要点

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 焦点距離・開放値 | 24-120mm f/4 |

| 質量 | 約630g前後 |

| 特長 | ズーム全域で均質・近接強い・携帯性良好 |

おすすめ理由

・移動が多いロケや出張取材で機材点数を削減

・F4通しで露出設計が単純化し、編集時も扱いやすい

動画中心の現場:NIKKOR Z 35mm f/1.8 S(代替:Z 24-70mm f/2.8 S)

35mmは人間の視野に近い自然な画角で、ジンバル運用や対話シーンに相性が良好です。Z9のフォーカスブリージング補正と合わせれば、フォーカス送り時の画角変化が抑えられます。

スペック要点

| レンズ | 主な特長 |

|---|---|

| 35mm f/1.8 S | 歪曲少・AF静粛・低照度でノイズを抑えやすい |

| 24-70mm f/2.8 S | 取材〜インタビューの主力、AF移行が自然 |

おすすめ理由

・音環境に配慮した静粛AFと滑らかな絞り操作

・Z9の長時間記録や波形・フォルスカラー活用と好相性

テレコン・FTZ活用の補足

- Z テレコン(TC-1.4×/2.0×):400mm・600mmなど対応Sラインで使用可。画角拡張と解像維持のバランスが良く、Z9のAFも実用速度を確保します。

- FTZ II+Fマウント長玉:既存資産を活かす場合の選択肢。重量バランスやVR挙動はレンズにより差があるため、実機での動作確認がおすすめです。

レンズ選びの早見表(用途→推奨)

| 用途 | 第1候補 | 第2候補 |

|---|---|---|

| 国際大会・報道 | Z 400mm f/2.8 TC VR S | Z 70-200mm f/2.8 VR S |

| 航空祭・サーキット遠距離 | Z 600mm f/4 TC VR S | Z 180-600mm f/5.6-6.3 VR |

| 野鳥(機動) | Z 100-400mm f/4.5-5.6 VR S | Z 180-600mm f/5.6-6.3 VR |

| ポートレート | Z 85mm f/1.2 S | Z 85mm f/1.8 S |

| ブライダル・イベント | Z 24-70mm f/2.8 S | Z 70-200mm f/2.8 VR S |

| 風景・建築・星景 | Z 14-24mm f/2.8 S | Z 24-120mm f/4 S |

| 商品・マクロ | Z MC 105mm f/2.8 VR S | (+フォーカスシフト) |

| 旅行・取材 | Z 24-120mm f/4 S | Z 100-400mm f/4.5-5.6 VR S |

| 動画中心 | Z 35mm f/1.8 S | Z 24-70mm f/2.8 S |

上記の組み合わせは、Z9の高速読み出し・ブラックアウトフリーEVF・高精度AFを最大限に活かす実戦的な布陣です。機材の総重量、移動距離、必要な冗長性(デュアルスロット・内蔵LANの有無)を加味し、現場の制約に最適化してお選びください。

ニコン Z9後継機の登場時期とまとめ

本記事のまとめを以下に列記します。

- ・Z9後継機は年末発表と翌年初頭出荷が有力視される見通しとの声が多い

- ・噂の焦点はAF強化と8K60p級の動画処理の底上げが期待される

- ・可動式モニターや通信機能は使い勝手の刷新が期待される次期機でも

- ・Z9の強みはブラックアウトフリーEVFと堅牢設計が現場で効く

- ・海外評価は大型ファームで成熟した万能旗艦との見方が主流になりつつある

- ・野鳥やスポーツ作例が高画素とAFの好相性を裏付けるとの評価多数

- ・中古はファーム最新と端子類の状態確認を徹底するのが安全策と覚えておきたい

- ・Z8との違いは冗長性と長時間運用の設計思想に明確な差が出る場面が多い

- ・高周波フリッカー低減はLED照明環境での縞抑制に有効と覚えて使いたい

- ・センサー読み出し速度の速さが電子シャッターメイン運用を支える

- ・RAWの重さはPCスペックで体験差が大きく生じやすいワークフロー最適化が鍵

- ・EVF高フレーム設定と運用の工夫で表示遅延感は十分抑えられる

- ・AFポイント色変更対応で視認性は実用域まで着実に改善との声が増えている

- ・AWBの不安定な場面はRAW現像とケルビン固定運用で回避可能

- ・価格は上振れ予想でも運用寿命で投資回収の可能性が高いという見立てが妥当

コメント