Z50II 手ぶれ補正について調べている方は、Z50IIとは何がすごいのか、Z50IIには手ブレ補正は付いていますかという点を特に気にしているはずです。実際にはボディ内手ブレ補正は非搭載で、安定化は主にレンズ側のVR機能で補う設計となっています。

その一方で、防塵防滴への配慮や手ぶれ補正を活かした動画性能、さらに将来的な手ぶれ補正進化の方向性なども注目すべき要素です。加えて、どの手ぶれ補正レンズを選ぶべきか、最適な手ぶれ補正設定は何か、Nikon Z50IIの欠点は何ですかという疑問、さらにはニコンZ50IIのライバルはどの機種かといった比較の視点も気になるところでしょう。

本記事では、こうした疑問を整理しながら基礎から実践までを網羅的に解説し、購入や運用の判断に役立つ情報を提供します。

- Z50IIの手ぶれ補正の仕組みと限界を理解し効果的に運用する方法

- 撮影シーンに応じた最適なレンズ選びと設定活用の実践ポイント

- 動画撮影時に必要な手ぶれ対策と安定した映像を得るための注意点

- 主要ライバル機との比較から見えるZ50IIの強みと弱みを徹底検証

Z50II 手ぶれ補正の特徴と魅力を解説

●このセクションで扱うトピック

- Z50IIとは 何がすごい のかを深掘り

- Z50IIにボディ内手ブレ補正がない理由と実際の運用方法

- 手ぶれ補正 レンズ で引き出す撮影力

- 防塵防滴 構造が実現する安心性能

Z50IIとは 何がすごい のかを深掘り

Z50IIは、ニコンZシリーズのAPS-Cフォーマット機の中でも新世代の性能を備えたモデルとして注目されています。軽量かつコンパクトなボディに、最新の画像処理エンジンであるEXPEED 7を搭載し、静止画から動画まで幅広いシーンで安定した成果を得られることが特徴です。

特に強化されたポイントは被写体認識とAF追従性能です。人物や動物だけでなく、乗り物にも対応した高度な被写体検出アルゴリズムにより、被写体を追尾し続ける能力が大幅に向上しています。連写性能も強化され、スポーツや野鳥撮影のように一瞬を切り取る撮影でも成果を得やすくなっています。

また、電子ビューファインダー(EVF)は明るさが改善され、直射日光下でも見やすさが増しています。操作系についても、ボタン配置やメニュー構成がユーザーの直感的な操作を助けるように整理され、設定変更のスピードが撮影現場での効率を大きく左右します。

一方で、Z50から引き継がれたイメージセンサーにより、画質特性やダイナミックレンジは安定した水準を維持しています。これは新規センサーによる革新性には欠けるものの、十分に実績のあるセンサーであり、安心して使用できる基盤が確保されているという利点もあります。

総合的に見ると、Z50IIは上位機種の体験をより小型かつ手頃な価格で提供することに注力しており、特に携行性とレスポンスを重視するユーザー層にとって魅力的な選択肢といえます。なお、仕様の詳細はニコン公式ページで確認することができます(出典:ニコン公式製品情報)。

Nikon Z50II 主要スペック表

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 有効画素数 | 約2088万画素 APS-C(DXフォーマット) |

| 画像処理エンジン | EXPEED 7 |

| ISO感度 | 100〜51200(拡張で最大204800相当) |

| 連写性能 | 最大11コマ/秒 |

| 動画性能 | 4K UHD 60p、H.265 10bit、N-Log/HLG対応 |

| ファインダー | 約236万ドット OLED EVF |

| モニター | 3.2型チルト式タッチパネル |

| 記録媒体 | SD UHS-I シングルスロット |

| 重量 | 約550g(バッテリー・カード含む) |

| 防塵防滴 | 配慮設計 |

| ボディ内手ぶれ補正 | 非搭載(レンズ側VRに依存) |

Z50II 最大の特徴とは

- 最新の画像処理エンジンEXPEED 7搭載:上位モデル譲りの高速演算により、AF追従や被写体認識性能が格段に進化。

- 軽量コンパクト設計:約550gのボディは、APS-C機として取り回しやすく、旅行や日常撮影に最適。

- 堅実な防塵防滴構造:完全防水ではないが、アウトドアや悪天候でも安心して撮影可能。

- 動画性能の強化:4K60p・10bit・N-Log/HLG対応は同価格帯では競争力が高い。

- コストパフォーマンス:IBIS非搭載という割り切りで、上位機能を抑えつつ価格を抑えた戦略的設計。

Z50IIにボディ内手ブレ補正がない理由と実際の運用方法

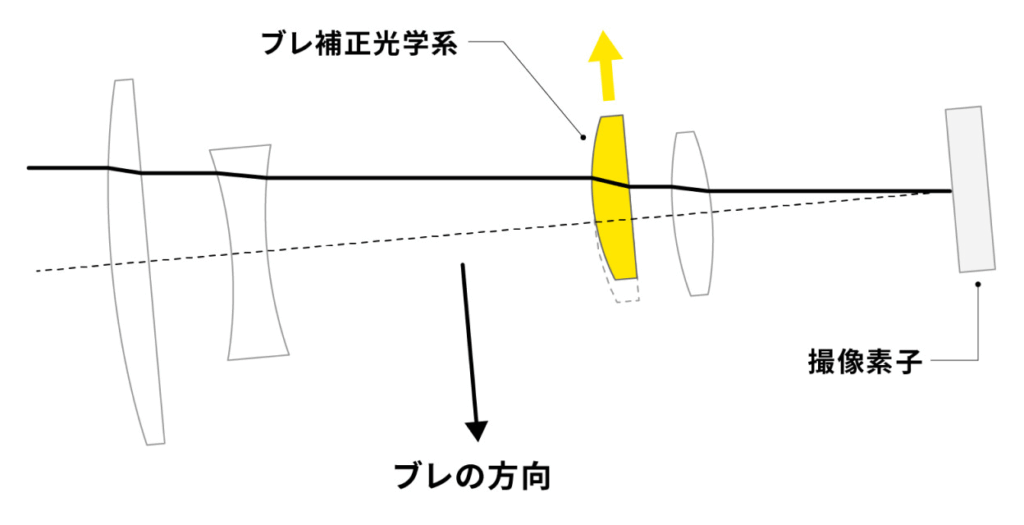

Nikon Z50IIにはボディ内手ブレ補正(IBIS)が搭載されていません。これは単なるコスト削減ではなく、設計思想に基づく合理的な判断です。APS-Cサイズの小型ボディにIBISを組み込む場合、センサーを可動させるためのスペース確保や放熱処理、バッテリー駆動時間の確保などでトレードオフが生じます。結果として、重量増加や価格上昇につながるリスクがあるため、Z50IIでは軽量性と価格のバランスを重視し、安定化をレンズ側のVR(Vibration Reduction)に委ねる方向性が取られています。

ZマウントのDX対応ズームレンズは、多くが光学式VRを搭載しており、日常撮影や旅行、風景、望遠撮影において実用的な補正効果を発揮します。特に標準ズームや望遠ズームでは、シャッタースピードを数段分稼げるため、手持ちでもブレの少ない写真を残しやすくなります。この点で、Z50IIは「IBISがない=不利」という単純な構図ではなく、レンズシステムとの組み合わせを前提にした堅実な設計といえます。

ただし、単焦点レンズやVR非搭載レンズを使用する場合には、撮影者側の工夫が必要です。以下のような基本を押さえることで、ブレのリスクを大きく軽減できます。

- シャッタースピードは焦点距離の逆数より速めを目安に

例:50mmレンズなら1/50秒ではなく1/100秒程度を意識する。 - 安定したホールドと呼吸のコントロール

連写時は脇を締め、シャッターボタンの押し込みを丁寧に行う。 - 支持機材や環境を活用

三脚や一脚を使うほか、壁や地面に体を預けることで安定性を高める。

動画撮影では、電子的なスタビライズ設定の使い分けが効果的です。特にMFレンズを用いる際には、カメラメニューでレンズ情報(焦点距離や開放F値)を手動登録することで、電子補正の効きが向上し、安定した映像記録につながります。

このようにZ50IIはIBIS非搭載であるものの、光学式VRレンズや撮影者の工夫によって十分に安定した結果を得ることが可能です。むしろ、軽量性と価格の優位性を確保しつつ、多様なレンズと撮影スタイルに適応できる柔軟性こそが本機の特徴といえるでしょう。

手ぶれ補正 レンズ で引き出す撮影力

Z50IIの性能を最大限に引き出すためには、ZマウントDXレンズの中でも光学式VR(Vibration Reduction)を備えた製品をうまく活用することが重要です。特にズームレンズ群はVR搭載が標準となっており、日常のスナップから旅行、スポーツや野鳥などの動体撮影まで幅広く対応できます。ここでは代表的なレンズを具体的に紹介し、そのスペックや特徴を整理してみましょう。

代表的なZマウントDXレンズと特徴

| レンズ名 | 焦点距離 | 開放F値 | 重量 | 手ぶれ補正(VR) | 特徴 |

|---|---|---|---|---|---|

| NIKKOR Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR | 16-50mm | f/3.5-6.3 | 約135g | 約4.5段分補正 | コンパクトで携帯性抜群。広角〜標準域をカバーし、旅行や日常スナップに最適 |

| NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR | 18-140mm | f/3.5-6.3 | 約315g | 約5段分補正 | 高倍率ズーム。一本で広角から中望遠まで対応できるオールラウンダー |

| NIKKOR Z DX 50-250mm f/4.5-6.3 VR | 50-250mm | f/4.5-6.3 | 約405g | 約5段分補正 | 望遠域をカバーし、野鳥やスポーツ撮影に適応。VR効果で手持ち望遠撮影が容易 |

| NIKKOR Z DX 24mm f/1.7 | 24mm | f/1.7 | 約135g | 非搭載 | 明るい単焦点。ボケ表現や暗所撮影に有利だが、ブレ対策は撮影者の工夫が必要 |

※補正段数はCIPA準拠

レンズごとの活用シーン

- 標準ズーム(16-50mm VR)

軽量コンパクトで持ち運びやすく、街歩きや旅行先でのスナップに適しています。4.5段分の手ブレ補正により、夕暮れや室内でも安定した撮影が可能です。 - 高倍率ズーム(18-140mm VR)

1本で広角から中望遠までカバーできるため、旅行やイベント撮影に便利。5段分の補正性能により、シャッタースピードを稼ぎにくい状況でも安心感があります。 - 望遠ズーム(50-250mm VR)

スポーツや野鳥観察など動体撮影に強く、約5段分の補正でブレを最小限に抑えます。三脚や一脚と組み合わせることで、より確実に安定した成果を得られます。 - 単焦点レンズ(24mm f/1.7など)

VR非搭載ですが、大口径による明るさとボケ表現が魅力です。暗所ではISO感度を適切に調整し、低速シンクロや外部ライトを活用すると効果的です。

レンズ選びの考え方

- 常用はVR付きズームを中心に据えることで安定性を確保

- 単焦点は明るさと描写力を重視し、運用上の工夫でブレ対策を補う

- 望遠域は支持機材や撮影フォームを整え、連写設定も最適化する

このようにZ50IIは、光学式VR搭載レンズを常用しつつ単焦点や望遠を場面ごとに組み合わせることで、ボディ内手ブレ補正がなくても幅広い被写体に対応できます。レンズ選びと撮影スタイルを工夫すれば、軽量コンパクトなシステムでありながら、安定性と高い描写力を両立できるのが大きな魅力です。

新登場のZ50Ⅱ、手ぶれ補正非搭載が話題だけど今のNikonのズームレンズはレンズ側の手ぶれ補正が優秀だから初心者でも全く問題無いと思う。

— ピーチクパーチク (@mooooo5150) November 10, 2024

Zfc +Z DX18-140mmで撮った写真。

札の辻の方は換算210mmで1/20秒、東京駅の方は換算36mmで1/4秒、共に手持ち。セオリーの10倍遅くしても大丈夫な感じ。 pic.twitter.com/g53goTjVwt

防塵防滴 構造が実現する安心性能

Z50IIはエントリーからミドルクラスに位置付けられるAPS-Cミラーレスながら、防塵防滴に配慮した設計を採用しています。ボディの主要な継ぎ目やボタン周辺にはシーリング材が配置され、雨天や湿気の多い環境、さらには舞い上がる砂埃のある屋外シーンでも動作安定性を高める効果があります。ニコンが公開している仕様によれば、この構造は上位機種Zシリーズと共通する思想で設計されており、軽量コンパクトさと堅牢性を両立させています。

ただし、この防塵防滴性能は完全防水を意味するものではありません。たとえば長時間にわたる豪雨や大量の粉塵が舞う環境下では、内部への浸水や侵入リスクが高まります。そのため、プロフェッショナル用途やアウトドアでの長時間使用を想定する場合には、レインカバーや防塵フィルターといった追加の保護機材を併用することが現実的な選択となります。

また、防塵防滴性能は単なる耐候性にとどまらず、撮影姿勢やカメラ操作にも安心感を与えます。濡れた地面での撮影や強風下での撮影では、機材へのダメージを心配せずに体勢の安定に集中できるため、結果的に手ブレの発生を抑える効果が期待できます。ストラップを適切に使用して体とカメラを固定し、足場を選んで構えることで、防護性能とブレ抑制の両面で収率が向上します。

このように、Z50IIの防塵防滴構造は単に環境からカメラを守るだけでなく、撮影者がより安定した姿勢で撮影に臨むための心理的な安心感にもつながります。環境対策と手ブレ対策を一体で考えることで、過酷な現場でも高い歩留まりを実現できるでしょう。

Z50II 手ぶれ補正を他機種と比較して考える

●このセクションで扱うトピック

- ニコンZ50IIのライバルは? 注目機種と比較

- Nikon Z50IIの欠点は何ですか? を徹底分析

- 手ぶれ補正 設定 で最大限に活かす方法

- 手ぶれ補正 動画性能 が映像に与える影響

- 手ぶれ補正 進化 がもたらす今後の展望

- Z50II 手ぶれ補正 の結論とユーザーへの提案

ニコンZ50IIのライバルは? 注目機種と比較

Z50IIが属する価格帯から上位クラスにかけては、ソニーα6700、キヤノンEOS R7、そして富士フイルムX-H2SといったAPS-Cミラーレスが競合機種として挙げられます。これらはすべてボディ内手ブレ補正(IBIS)を搭載しており、低速シャッターでも安定した撮影を可能にしている点が特徴です。一方で、Z50IIはIBISを省略する代わりに軽量性と価格の優位性を確保しており、レンズ側のVRを活用する運用を前提としています。

各機種を比較すると、手ブレ耐性や表現の自由度、操作性に直結する要素に違いが見えてきます。特に最大シャッター速度や防塵防滴構造、重量といった部分は撮影現場での扱いやすさに直結するため、選択の判断材料として重要です。

| 項目 | Z50II | α6700 | EOS R7 | X-H2S |

|---|---|---|---|---|

| センサー画素数 | 約2088万 | 約2600万 | 約3250万 | 約2616万 |

| 重量(ボディ) | 約550g | 約493g | 約612g | 約660g |

| ボディ内手ぶれ補正 | なし | あり | あり | あり |

| 防塵防滴 | 配慮設計 | あり | あり | あり |

| 最大シャッター速度 | 1/4000秒 | 1/8000秒 | 1/16000秒 | 1/8000秒 |

| センサークリーニング | なし | あり | あり | あり |

| 縦グリップ対応 | なし | なし | なし | あり |

| 昆虫認識AF | なし | なし | なし | あり |

ソニーα6700は軽量性と高解像度を両立し、動画性能の充実度でも人気があります。EOS R7は高画素かつ1/16000秒の高速シャッターに対応し、スポーツや野生動物の撮影に強みを持ちます。X-H2Sは縦グリップ対応や昆虫認識AFなど、よりプロフェッショナルな撮影現場を意識した仕様です。

Z50IIはこれらのライバル機と比べると機能的には抑えめですが、価格や重量で優位性があり、携行性とコストを重視する層に適しています。用途や予算、そして撮影スタイルのバランスを考えることで、自分に最適な選択肢を導き出すことができます。

Nikon Z50IIの欠点は何ですか? を徹底分析

どのカメラにも得意不得意があるように、Z50IIにもいくつかの弱点が指摘されています。まず、センサーが最新世代ではなく従来型を継承している点です。これにより高感度性能やダイナミックレンジでフルサイズ機との差が残ります。ただし最新の画像処理エンジンであるEXPEED 7を搭載しているため、ノイズ処理や被写体認識性能は向上しており、実用性は十分に確保されています。

次に、カードスロットがシングルであることが挙げられます。プロ用途ではバックアップの観点からデュアルスロットが好まれますが、趣味や一般的な撮影用途では運用でカバーできる場合が多いです。

さらに、APS-Cセンサー特有の制約として、高感度時のノイズ耐性やボケ量の表現に限界があります。特に背景を大きくぼかしたポートレート撮影ではフルサイズに劣る場面があります。しかし、明るい単焦点レンズを組み合わせることで、この弱点を大幅に軽減できます。

そして最大の特徴ともいえるのが、ボディ内手ブレ補正の非搭載です。この点はライバル機との差として顕著ですが、VR付きズームレンズを常用する、シャッタースピードを速めに設定する、撮影フォームを安定させる、あるいは三脚や一脚を併用することで十分に対応可能です。

これらの欠点は、コストとサイズを抑える設計上の優先順位の結果であるといえます。実際の撮影現場においては、適切な機材選択と工夫次第で影響を小さくできるため、弱点を理解したうえで活用することが大切です。Z50IIはあくまで軽量性と価格性能比を重視したカメラであり、用途と運用スタイルに合わせれば長所を最大限に引き出すことができます。

手ぶれ補正 設定 で最大限に活かす方法

Z50IIでVR搭載レンズを使用する際、メニュー内の「手ぶれ補正設定」を理解して適切に切り替えることは、撮影の安定性を高めるための重要なポイントです。Z50IIには主に「ノーマル」と「スポーツ」の2種類のモードが用意されており、それぞれが異なる撮影スタイルに適応しています。さらに、補正をオフにする選択も特定の状況では有効です。

手ぶれ補正モードの比較表

| 設定モード | 特徴 | 適したシーン | 注意点 |

|---|---|---|---|

| ノーマル | 静止被写体に強い。構図が安定し、補正効果を最大化 | 風景、スナップ、ポートレート | 動きのある被写体では追従が不自然に感じられる場合あり |

| スポーツ | カメラを動かす場面でも自然な見え方を維持。流し撮りに有効 | スポーツ撮影、流し撮り、動体撮影 | 静止被写体では補正効果がやや弱まる |

| 補正オフ | 手ぶれ補正を無効化。像揺れを最小限に | 三脚使用時、パンニングで意図的に動きを出すとき | 補正効果がないため手持ち撮影ではブレやすい |

用途ごとの解説

- 静止画撮影(風景・スナップ・ポートレート)

細部を鮮明に残すことが重視されるため「ノーマル」が最適です。例えば風景撮影では、構図の安定と細部の解像感が確保でき、三脚なしでもシャープな結果を得やすくなります。 - スポーツや動体撮影(流し撮り・被写体追従)

動く被写体をカメラごと追いかける場合、「スポーツ」に設定することで補正の効きが自然になり、流れる背景表現や被写体の動きをスムーズに描写できます。自動車や鉄道の撮影など、スピード感を表現したい場面で効果的です。 - 三脚撮影や意図的な演出

三脚を使用する長時間露光や、パンニングで動きを強調したいときには「補正オフ」が有効です。補正をオンにしたまま長秒露光すると、かえって補正機構が微妙に動作し、ブレの原因になる場合があります。 - Fマウントレンズ使用時

マウントアダプター経由でFマウントレンズを装着する場合は、手ぶれ補正のオン・オフをレンズ側スイッチで操作します。特にMFレンズでは焦点距離や開放F値をカメラに手動登録することが必須です。これにより電子補正が正しく動作し、動画・静止画ともに安定性が向上します。

撮影現場で歩留まりを高めるには、「どのモードが自分の撮影スタイルに適しているか」を把握することが欠かせません。Z50IIはボディ内手ぶれ補正を持たないため、レンズ側VRと設定の最適化を徹底することが、安定感ある撮影体験を支える鍵となります。

手ぶれ補正 動画性能 が映像に与える影響

Z50IIは動画性能においても進化しており、4K60p記録やH.265 10bit、さらにN-LogやHLGといったログ撮影に対応しています。これにより編集耐性が高まり、プロフェッショナルな動画制作にも応用可能です。動画における手ぶれ補正は主にレンズ内のVRと電子補正の組み合わせで実現されており、特に歩行しながらの撮影やパンニングに効果を発揮します。

焦点距離を短めに設定することで、揺れの影響を相対的に抑えやすくなります。また、動画特有のシャッター角の概念を意識し、例えば180度ルールに基づきフレームレートの約2倍に近いシャッタースピードを設定することで、自然な動きと安定感を両立できます。

ただし、Z50IIは電子シャッターを主体とする高速連写やプリキャプチャ機能を搭載しており、動画においてもローリングシャッター現象が発生する場合があります。高速で移動する被写体やカメラを大きく振るシーンでは、画面の歪みや傾きが目立つことがあります。これを避けるためには、被写体に対する撮影角度を工夫したり、パンの速度を抑えるなどの操作が有効です。

映像制作の現場では、機材の特性を理解し、電子補正とレンズVRをバランスよく活用することが完成度を高める要素となります。Z50IIの動画性能はAPS-C機としては十分な水準であり、適切な設定と撮影方法を組み合わせることで、滑らかで安定した映像表現を実現できます。

Z50Ⅱ

— J.T (@Junphotolife) July 21, 2025

手ぶれ補正なんて無い方がエモい pic.twitter.com/f5koyxUhbP

手ぶれ補正 進化 がもたらす今後の展望

カメラにおける手ぶれ補正の進化は、光学的なレンズ内補正だけでなく、電子的なアルゴリズムやセンサー技術の進歩によって大きく支えられています。たとえばレンズ側のVR(Vibration Reduction)は補正ユニットの小型・高効率化が進み、従来よりも高速かつ滑らかな補正動作が可能になっています。また、電子補正ではジャイロセンサーや加速度センサーの高精度化が進み、映像解析との組み合わせで揺れをより的確に検出し、自然で違和感の少ない補正を実現する流れが強まっています。

一方で、センサー自体の読み出し速度向上も重要な要素です。高速な読み出しが可能になれば、被写体の動きやカメラの揺れをリアルタイムで正確に解析できるため、補正効果がさらに安定します。特に次世代機では、積層型CMOSや高速処理エンジンとの組み合わせにより、低速シャッターでの表現幅を広げつつも安定性を確保する技術が主流となりつつあります。

こうした上位機で開発された技術は、時間の経過とともにエントリーやミドルクラスにも順次採用されていきます。結果として、より多くのユーザーが高度な補正性能を享受できるようになり、風景撮影や夜景撮影といったブレが目立ちやすいシーンでも歩留まりが向上します。

Z50IIは現行モデルとして、あえてボディ内手ぶれ補正を省略することで軽量性と価格の優位性を確保しています。そのため、安定撮影を実現するにはVRレンズの活用や、撮影者自身のフォームやシャッタースピード管理といったスキルが欠かせません。こうした運用とシステム拡張の工夫が、長期的に使い続けるうえでの満足度を左右します。

将来的には、AIによる被写体追尾アルゴリズムと連動した補正や、ジャイロデータを活用したポストプロダクションでの補正機能が一般化していくことも予想されます。これにより、静止画だけでなく動画分野でもさらに自然で安定した表現が可能になると考えられます。

Z50II 手ぶれ補正 の結論とユーザーへの提案

本記事のまとめを以下に列記します。

- IBISは非搭載だがVR活用で実用性をしっかり確保できる

- VR付きズームを主軸にし単焦点は運用工夫で安定性を補う

- シャッタースピードは焦点距離逆数より速めを常に基準とする

- 低速域では支持機材や壁面など環境要素を積極的に併用する

- 動画撮影は電子補正と広角寄り設定で揺れを安定的に抑制する

- MFレンズ使用時は必ず手動でレンズ情報を登録して補正強化

- ノーマルとスポーツ補正モードは場面に応じ柔軟に切り替える

- 望遠撮影は正しいフォームと呼吸制御で細かい振動を抑え込む

- 防塵防滴設計とレインカバー活用で悪環境下でも安心して撮影

- ローリング歪みを想定し構図と被写体動作を計画的にコントロール

- ライバル機のIBIS優位性は撮影用途や予算次第で価値が変化する

- 価格と軽量携行性の優位は日常的な撮影で特に大きく効いてくる

- レンズ選定と補正設定の整合性を取ることが歩留まり改善の要点

- Zシステムの拡張性と撮影技法の習得で弱点を十分に補うことが可能

- 要するにZ50IIはVR前提の運用で幅広い場面に十分対応できる

コメント