Leica Q3 Monochromが気になって検索してきたあなたは、発売日や価格、スペックだけでなく、本当に自分の撮影スタイルに合うカメラなのかが一番気になっているはずですよね。モノクロ専用機というだけでグッとくるものの、「実際どこまで違いがあるのか」「ここまで投資して後悔しないのか」は、やっぱり慎重に見極めたいところだと思います。

特に、実際の作例やレビューを見ないと判断しづらいですし、カラーのQ3やQ2 Monochromとの違い、高感度性能やモノクロセンサーの描写、さらに8K動画まで含めた使い勝手など、チェックしたいポイントはかなり多いですよね。おまけにライカは中古市場も強いので、「新品か中古か」という選択肢まで入ってきて、余計に迷いやすいです。

このページでは、私自身がライカのフルサイズ機やモノクロ機を色々触ってきた経験をもとに、Leica Q3 Monochromの「光と影だけで構図に集中できるカメラ」という側面にフォーカスしながら、スペック表だけでは見えてこないリアルな使用感をできるだけわかりやすくまとめていきます。単に機能を列挙するだけではなく、「実際に街に持ち出したらどう感じるのか」という感覚面も丁寧に言語化していきます。

読み終わるころには、Leica Q3 Monochromを買うべきかどうか、あなたの中でかなり輪郭がはっきりしているはずです。「気になるけど高すぎるかも…」というモヤモヤも、「これは自分の表現に必要な投資なのか?」という視点で、一緒に整理していきましょう。

- Leica Q3 Monochromの特徴とモノクロ専用機としての魅力

- 発売日や価格、Q3やQ2Monochromとの具体的な違い

- 作例イメージが浮かぶような実践的な撮影シーンと設定の考え方

- どんな人に向いていて、購入判断でチェックすべきポイント

Leica Q3 Monochromの概要と特徴

まずはLeica Q3 Monochromがどんなコンセプトのカメラなのか、そしてカラー版Q3と何が違うのかをざっくり押さえておきましょう。ここを理解しておくと、後半の作例イメージや運用の話がぐっと入ってきやすくなります。「なぜ今モノクロ専用機なのか?」という問いに対する答えも、この章でかなり見えてくると思います。

ポイントとしては、フルサイズのモノクロ専用センサー、高解像度と高感度性能、Summilux28mmの描写力、そしてQ3世代で手に入れたチルト液晶やUSBCといった現代的な使いやすさ。この4つがバランスよく組み合わさっているところが、Leica Q3 Monochromならではの魅力です。

ライカQ3モノクローム発売日と価格

Leica Q3 Monochromは、2025年11月21日前後に国内販売がスタートしたフルサイズコンパクトのモノクロ専用機です。ライカの場合、正式発表から店頭入荷までタイムラグが出ることが多く、実際に触れるタイミングはショップごとに数日〜数週間ズレることがあります。なので、「発売日の翌日に行ったのにまだ展示がなかった」という状況も普通にありえます。

価格帯はボディ単体でおおよそ100万円前後(税込)で推移していて、通常のQ3より一段高いポジションに置かれています。ここで多くの人が「同じQ3ベースなのに、モノクロ専用になって高くなるのはなぜ?」と感じると思うのですが、実際には専用センサーの開発コストや生産数の少なさ、モノクロームラインならではのブランド性が乗っている部分が大きいと考えています。

とはいえ、単純に「高級なおもちゃ」と割り切れる価格ではないですよね。だからこそ、「値段に見合うだけの変化が自分の写真に出るのか?」という視点で考えるのが大事になってきます。Leica Q3 Monochromの場合、色そのものを捨ててセンサーからモノクロに振り切ったことで、光と影の情報量や階調の豊かさ、暗所耐性が明らかに一段変わります。これがあなたの撮影スタイルにフィットするかどうかが、購入判断の核心かなと思います。

もう少し現実的な話をすると、「新品を買って数年後に売却した場合の実質コスト」もチェックしておきたいところです。ライカのモノクロームシリーズは中古市場での人気が高く、値落ち幅が比較的穏やかな傾向があります。もちろん相場は時期によって変動しますが、他メーカーのデジタルカメラに比べると、リセールバリューが高いぶん、長い目で見た所有コストは抑えられる可能性があります。

| モデル | 発売時の価格帯(目安) | 新旧の関係性 |

|---|---|---|

| Leica Q3 | 約90万円前後 | カラー版の最新世代 |

| Leica Q3 Monochrom | 約100万円前後 | Q3ベースのモノクロ専用機 |

| Leica Q2 Monochrom | 中古で60~70万円台が目安 | 一世代前のモノクロ機 |

正確な最新価格やキャンペーン、在庫状況はショップや時期によって変わります。必ずLeica Camera AG 公式サイト(出典:Leica Camera AG 公式サイト)や正規販売店の情報をチェックしてから判断してくださいね。

ここで挙げている金額はあくまで一般的な目安です。為替レートやキャンペーン、限定モデルの有無によって実勢価格は変動します。正確な情報は必ず公式サイトや販売店で確認し、最終的な購入判断はあなた自身の予算と撮影スタイルを基準にしてください。

Leica Q3 Monochromのモノクロセンサー

このカメラの心臓部は、カラー用のベイヤーフィルターを最初から搭載していないフルサイズのモノクロセンサーです。要するに、1画素ごとに「色」ではなく「光の量」だけをダイレクトに受け取る仕組みになっています。普通のカメラだと、赤・緑・青のフィルターが画素の上に乗っていて、その情報を組み合わせて最終的な色を作っているのですが、Leica Q3 Monochromではこのカラーフィルターをきれいさっぱり取り払っています。

その結果として何が起きるかというと、まず光のロスが大きく減ります。色フィルターを通すと、どうしても特定の波長の光がカットされてしまうのですが、モノクロセンサーではより多くの光がそのままフォトダイオードに届きます。これがダイナミックレンジや高感度性能の向上、シャドウ部の粘りにつながってきます。また、ベイヤー配列の補間処理(デモザイク)が不要になるので、細部の解像感がかなり素直に出てくれるのも大きなポイントです。

実際に撮ってみると、同じシーンをカラー機でモノクロ設定にして撮った写真と比べて、「線が1本増えた」というよりは、「光の密度が上がった」ような感覚があります。例えば、石畳の道やコンクリートの壁、人物の肌や服の布地など、階調が細かく出てほしい被写体を撮ったときに、その違いを顕著に感じやすいです。コントラストを少し強めに仕上げても、シャドウがベタっと潰れにくく、ハイライトの階調もギリギリまで粘ってくれます。

もちろん、万能ではない部分もあります。モノクロ専用センサーなので、撮影後に「やっぱりカラーで残したかった」と思っても戻すことはできません。ここはデメリットというより、「覚悟を決めるための仕様」と捉えたほうがしっくりきます。色の情報を捨てることで、構図や光の方向、被写体の質感により集中できるようになるからです。

モノクロセンサーならではの楽しみ方

モノクロセンサーを活かすなら、「光の質」に敏感になると一気に楽しくなります。曇りの日の柔らかい光でポートレートを撮ると、肌のトーンがとても滑らかに出ますし、快晴の日の強い逆光で建物を撮ると、エッジの立ったハイコントラストな画が簡単に作れます。どちらもテーマは「色」ではなく「光の方向と強さ」です。

モノクロセンサーは後から色を足すことができません。逆に言えば、「モノクロで撮る」と決めて構図を組むので、最初から光と影に集中できるのが大きなメリットです。撮影前に「このシーンは白黒でどう見えるか?」とイメージする癖がつくと、写真の見え方そのものが少しずつ変わってきますよ。

Leica Q3 Monochromの高感度性能

Leica Q3 Monochromのもうひとつの武器が、高感度性能です。ISO100からスタートして、上限はISO200000相当まで使える仕様になっていて、暗いシーンでもかなり攻めた設定が組めます。夜の街スナップやライブハウス、室内の自然光撮影など、「本来なら三脚やストロボが欲しいシーン」でも、手持ちでそのまま行けてしまうケースが増えるイメージです。

モノクロセンサーならではの特徴として、カラーノイズが原理的に発生しないので、出てくるのは粒状感のある輝度ノイズだけです。この粒状感は、銀塩モノクロフィルムのグレインにやや近い質感なので、「ザラつき」として嫌な感じが出にくいのがポイントです。カラー機で高感度にすると、赤や緑のカラーノイズが目立ってくることがありますが、Leica Q3 Monochromではそういったノイズがかなり抑えられます。

私の感覚では、常用上限としてISO25000あたりまでは余裕で作品として使えるレベルで、ISO50000付近も被写体や用途次第では十分実用圏です。もちろん、極端に暗い場所ではAFの迷いなど別の制限も出てきますが、「暗いから今日は諦めるか…」という場面が明らかに減るのは、撮っていてかなり頼もしいところです。

夜スナップでの設定の目安

例えば、夜の街スナップで人の動きを止めたい場合、シャッタースピードは1/125秒以上をキープしたいことが多いです。絞りはF1.7〜2.8周辺、ISOは状況に応じて6400〜25600あたりまで上げてしまって大丈夫かなと思います。多少ノイズが乗っても、それが画の雰囲気につながってくれるのがモノクロの強みです。

暗所に強いポイント

- ISO200000まで使える広い感度レンジ(実用はもう少し控えめがおすすめ)

- モノクロ特有の粒状感で、高感度でも作品として成立しやすい

- 開放F1.7レンズと組み合わせると夜スナップにかなり強い

- シャドウを大胆に持ち上げても破綻しにくく、後処理の自由度が高い

高感度性能は、撮影の自由度を一気に広げてくれる要素です。ただし、ノイズの許容範囲は人それぞれ違いますし、最終的にどのくらいのサイズで出力するかによっても印象が変わります。ここで書いている設定はあくまで目安として捉えて、あなた自身の「心地よいライン」を実際の撮影の中で探してみてください。

Summilux 28mm作例と描写力

Leica Q3 Monochromは、ボディとレンズが一体になったカメラですが、その描写の根っこを支えているのがSummilux28mmF1.7です。Qシリーズ共通のレンズではあるものの、フルサイズ6000万画素のモノクロ専用センサーと組み合わせたときに、本来のポテンシャルが一番わかりやすく出るのがQ3 Monochromだと感じています。

フルサイズ28mmという画角は、風景からスナップ、ちょっとしたテーブルフォトまで、とりあえず何でも撮れる万能ポジションです。「レンズを選ぶ時間を撮影に回したい」というタイプのあなたには、かなり気楽なスタイルになりますし、「常に28mmで世界を見る」ことで、光と影のパターンを身体で覚えやすいという意味でも、Leica Q3 Monochromとの相性が抜群です。

特にこのカメラの場合、カラーフィルターを持たないモノクロセンサーが、レンズの素の描写をそのまま受け止めてくれます。中心部のシャープネスはもちろん、周辺まで含めて「線はしっかりしているのに、どこか硬すぎない」描写で、被写体がふわっと浮き上がるような立体感が得やすいです。ボケはなめらかすぎず、ほんの少しだけエッジが残るタイプなので、モノクロのコントラストと相まって、画面全体に独特のメリハリが出てくれます。

ここで効いてくるのが、Leica Q3 Monochromの高解像モノクロセンサーです。6000万画素という画素数は、レンズの粗も良さも容赦なく写し出すレベルですが、Summilux28mmはそこにしっかり応えられる設計になっています。そのおかげで、微妙なピント位置の違いや、光の当たり方の差がそのままトーンの変化として現れ、モノクロ写真ならではの「質感の情報量」を楽しめます。

開放描写と絞り込み描写の違い

Leica Q3 MonochromでSummilux28mmを使うとき、まず体感してほしいのが「開放F1.7」と「F5.6〜F8」周辺の描写の違いです。開放F1.7で人物を撮ると、背景が大きくボケつつも、アウトラインがわずかに残ることで、輪郭がしっかり感じられる印象になります。モノクロの場合、この「輪郭の存在感」がそのまま立体感につながりやすいので、ポートレートではかなり有利です。

特に逆光気味のポートレートでは、髪の毛一本一本やまつ毛のエッジが、ハイライトのにじみと共に自然に浮かび上がります。カラーだと肌の赤みや服の色に視線が引っ張られますが、Leica Q3 Monochromではそういった色の要素がそぎ落とされ、「光の縁取り」だけで被写体が立体的に見えてくる感覚があります。

一方で、F5.6〜F8あたりまで絞れば、街並みや風景、建築などでも隅々までシャキッとした描写になり、高解像モノクロの気持ちよさを存分に味わえます。Q3 Monochromのセンサーは1画素=1輝度情報をそのまま記録してくれるので、ビルの窓枠や道路のひび割れ、遠景の看板文字など、細かなディテールがしっかり粘ってくれます。28mmという画角で「広く情報を集めておき、後からトリミングで構図を追い込む」という使い方がしやすいのも、この組み合わせならではです。

質感描写とLeica Q3 Monochromならではの作例イメージ

また、最短撮影距離付近でテーブルフォトや花、工業製品のディテールを撮ると、金属の質感や紙の繊維感などがかなりリアルに出ます。これは、Summilux28mmのマクロ寄りの描写力と、Leica Q3 Monochromのモノクロセンサーがうまくかみ合っているポイントです。モノクロ専用機だからこそ、「色でごまかさない質感描写」をじっくり味わえる瞬間ですね。

例えば、コーヒーカップの縁に当たる光と、テーブルの木目の影。あるいは、使い込まれた金属製の工具や、古い本の紙のフチ。こういったモチーフをLeica Q3 Monochromで撮ると、Summilux28mmの素直な描写がそのまま階調として立ち上がり、プリントしたときにも非常に気持ちのいいトーンになります。

モノクロの作例をイメージするなら、「光が当たっている面」と「影になっている面」の差がはっきり出るシーンを意識してみると、このレンズとセンサーの良さが一気に見えてきます。建物のファサード、逆光の人物、夜の路地などが特におすすめです。どのシーンでも、「Summilux28mmが空間の奥行きをどう切り取るか」「Leica Q3 Monochromのモノクロセンサーがその光をどう翻訳するか」を感じながら撮ると、ただのスナップが作品寄りのイメージに変わっていきます。

より細かい立体感の話やレンズの描写傾向が気になる場合は、被写体の立体感にフォーカスした解説も参考になると思います。例えば、ミラーレス用レンズの立体感を比較した記事では、「シャープネスとボケのバランスで立体感を出す」という考え方を詳しく紹介しています。Leica Q3 Monochromの描写をどう料理するか考えるうえでも、Summilux28mmがつくる立体感をどう生かすか、かなりヒントになるはずです。

チルト液晶とUSBCの操作性

Q3世代で大きく変わったのが、チルト液晶とUSBCポートです。Leica Q3 Monochromもここはしっかり継承していて、使い勝手の部分で「Q2Monochromとは別物」と感じるポイントになっています。画質面だけでなく、撮影体験そのものがアップデートされているイメージですね。

まずチルト液晶。これのおかげで、腰の位置で構えるローアングルや、頭上に掲げるハイアングルが一気に撮りやすくなりました。特にストリートでは、カメラを顔の前に構えない撮影スタイルが取りやすくなるので、被写体との距離感が柔らかくなります。相手に気を張らせず、自然な表情や動きを撮りたい人には、かなり大きなメリットです。

モノクロスナップは、地面のテクスチャや長く伸びた影を画面に入れたくなることが多いので、ローアングル撮影との相性がとても良いんですよね。チルト液晶がないと、どうしても無理な姿勢になったり、勘でフレーミングすることになってしまいますが、Leica Q3 Monochromならしっかり画面を見ながら構図を追い込めます。

USBCで変わる運用スタイル

USBCは、充電とデータ転送の両方に対応しています。モバイルバッテリーからの給電も可能なので、長時間の撮影や旅先でもバッテリー残量をそこまで気にせずに使えます。これまでのライカは専用充電器が必須で、荷物の中でややかさばる存在だったので、「ケーブル1本あればOK」というのは地味に大きな進化です。

PCとの接続もUSBC一本で済むので、撮影後すぐにDNGデータを取り込みたいときにも便利です。8K動画や6000万画素のRAWはそれなりにデータ量が多いので、高速なケーブルとPC環境を用意しておくと、編集のストレスをかなり減らせます。

操作性のポイント

- チルト液晶でローアングルスナップが圧倒的に撮りやすい

- USBC充電で荷物を最小限にできる(旅撮影との相性◎)

- タッチ操作中心のUIで、Q3ユーザーなら迷わず使える

- 長時間撮影でもバッテリー運用の選択肢が増える

Leica Q3 Monochromで光と影を撮る

ここからは、実際にLeica Q3 Monochromをどう使っていくか、どんなシーンで真価を発揮するかにフォーカスしていきます。スペックの話から一歩進んで、「このカメラでどんなモノクロ写真を撮りたいか」を具体的にイメージしながら読んでもらえると嬉しいです。日常のスナップから作品制作まで、使い方次第でかなり守備範囲は広いですよ。

モノクロ専用機だからといって、難しいことを考える必要はありません。むしろ、「色に惑わされずに光と影だけを見ればいい」という意味では、構図や露出をシンプルに考えやすいカメラです。ここでは、ストリートスナップ、他機種との比較、8K動画、ContentCredentials、そして最終的な購入判断のポイントまで、一気に整理していきます。

ストリートスナップ作例レビュー

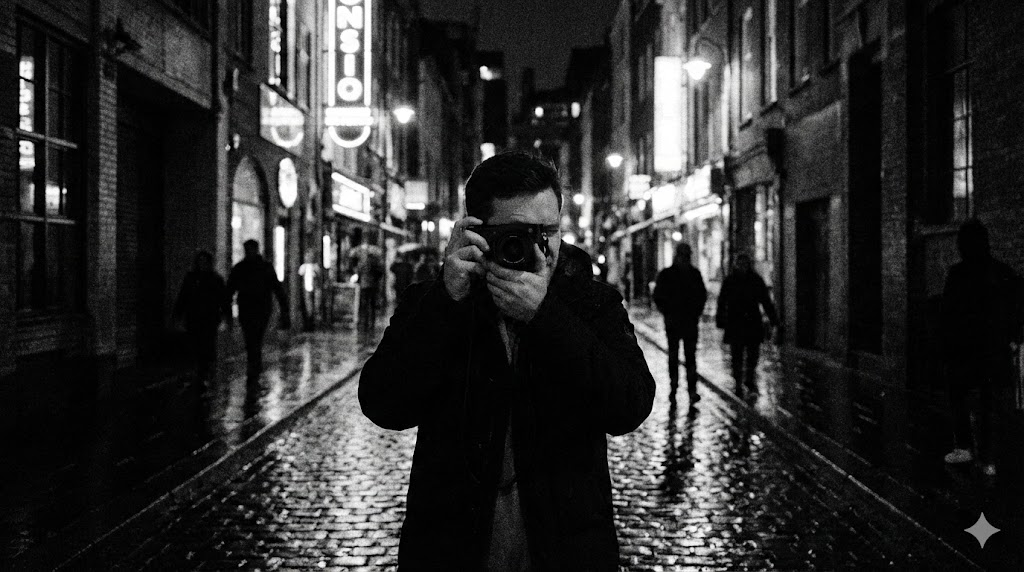

Leica Q3 Monochromを手に取って一番撮りたくなるのは、やっぱりストリートスナップだと思います。コンパクトなボディに28mmという広めの画角、そして目立ちすぎないステルスな外観は、街中で人や光を追いかけるのにちょうどいいバランスです。ライカのモノクローム機はどれもスナップ向きですが、その中でもQシリーズは「持ち出すハードルの低さ」が抜群です。

実際に街に持ち出してみると、まず感じるのが「カメラの存在感を消しやすい」という点です。赤バッジがないシンプルな外観、マットな質感のボディ、控えめなロゴ…。これらのおかげで、相手に向けても威圧感が少なく、少し距離を取って撮るだけで、自然な表情や日常の一コマがすっとフレームに入ってきます。ここ、かなり大事なポイントですよね。

相性のいいシーン例

ストリートスナップで特に相性がいいのは、次のようなシーンです。

- ビルの谷間に落ちる長い影と歩行者のシルエット

- 雨上がりの路面に映り込むネオンと人影

- 商店街の軒先に差し込む強いハイライトと店内の暗部

- 電車のホームで、扉が開く瞬間の人の流れ

- カフェの窓際で、逆光に浮かび上がる人の横顔

どのシーンにも共通しているのは、「光の方向」と「影の形」がはっきりしていることです。Leica Q3 Monochromは、こうしたコントラストのあるシーンでこそ本領を発揮してくれます。

モノクロスナップの設定や露出の考え方をもう少し深掘りしたい場合は、シャッタースピードとホワイトバランスで表現力を上げる記事も合わせて読むと、「光と影をどうコントロールするか」のイメージが湧きやすいと思います。シャッター速度の選び方がわかると、街のリズムを写真に落とし込みやすくなりますよ。

ちなみに、ストリートではあえてISOを少し高めにして、シャッタースピードを稼ぎつつ粒状感を出す撮り方もおすすめです。Leica Q3 Monochromのノイズは絵作りの一部として使えるので、「ノイズを消す」のではなく「どう活かすか」という発想で試してみると、表現の幅が一気に広がります。

Q3やQ2Monochromとの比較

多くの人が悩むのが、「Q3でモノクロ設定にすれば良くない?」「Q2Monochromの中古でも十分じゃない?」というところだと思います。ここは正直、予算感と撮りたい写真のイメージで答えが変わるポイントです。でも、判断軸さえ整理しておけば、そこまで難しい話ではありません。

| 項目 | Leica Q3 Monochrom | Leica Q3(カラー) | Leica Q2 Monochrom |

|---|---|---|---|

| センサー種別 | フルサイズ モノクロ専用センサー | フルサイズ カラー(ベイヤー)センサー | フルサイズ モノクロ専用センサー |

| 有効画素数 | 約6000万画素 | 約6000万画素 | 約4700万画素 |

| センサー構造 | BSI(裏面照射型) | BSI(裏面照射型) | FSI(表面照射型) |

| ISO感度(目安) | ISO100〜200000 | ISO100〜100000 | ISO100〜100000前後 |

| AF方式 | コントラストAF | 像面位相差AF+コントラストAF | コントラストAF |

| EVF解像度 | 約576万ドット | 約576万ドット | 約369万ドット |

| 背面モニター | 3.0型チルト液晶 | 3.0型チルト液晶 | 3.0型固定液晶 |

| 動画性能 | 最大8K対応 (モノクロ記録) | 最大8K対応 (カラー) | 最大4K対応 |

| 充電・給電 | USB-C充電/給電対応 | USB-C充電/給電対応 | 専用充電器のみ(USB-C非対応) |

| 主な記録形式 | DNG+JPEG(モノクロ) | DNG+JPEG(カラー/モノクロ) | DNG+JPEG(モノクロ) |

| コンテンツ真正性機能 | Content Credentials搭載 | 基本非搭載 | 非搭載 |

| 新品/中古価格帯(目安・日本) | 新品:約103万円前後 | 新品:約90万円前後 | 中古:約60〜70万円台 |

※上記の画素数や価格帯、ISO感度などはあくまで一般的な公称値・実勢価格の目安です。為替やキャンペーン、在庫状況によって変動するため、正確な仕様や最新価格は必ず公式サイトや販売店で確認してください。

Q3(カラー)との違い

Q3はカラーセンサー搭載なので、もちろんあとからモノクロ現像もできますし、カメラ内のモノクロ設定で撮ることもできます。家族写真や旅行の記録など、「カラーもちゃんと残したいシーン」が多いなら、Q3のほうが圧倒的に汎用性が高いのは間違いありません。1台でオールマイティにこなしたいなら、やっぱりQ3はかなり強い選択肢です。

一方で、ピュアなモノクロ画質だけを比べると、Leica Q3 Monochromはディテールの出方、シャドウの階調、高感度でのノイズの質感など、いくつもの要素が一段上に感じられます。「白黒でもカラー機と大差ないなら、わざわざモノクロ専用機はいらないよね」という不安があるなら、その点は心配しなくて大丈夫です。モノクロ専用センサーでしか出せないトーンの深さや、光の立ち上がり方の違いは、実際に撮って並べてみるとかなりはっきりわかります。

Q2 Monochromとの違い

Q2 Monochromからの乗り換えを考えている人は、主に次のポイントを比べるとイメージしやすいと思います。

- 約6000万画素BSIセンサーで、トリミング耐性と周辺描写が強化

- チルト液晶とUSBC対応で、運用のストレスが大幅軽減

- EVFの解像度アップで、ピントの山がより掴みやすい

- 動画機能の強化(8K対応など)で、映像制作にも使いやすく

逆に、「固定液晶でも困っていない」「USB充電も別にいらない」というスタイルなら、Q2Monochromの中古はかなりコスパの良い選択肢になってきます。純粋に静止画モノクロだけを楽しみたいなら、Q2Monochromでも表現力は十分ですし、そのぶん浮いた予算をプリントや撮影旅に回すのも立派な選択肢です。

新旧モデルや他機種との価格差・スペック差は、時期や市場の在庫状況によって大きく変わります。ここでの比較はあくまで一般的な傾向なので、実際の価格やキャンペーン、下取り条件などを必ずチェックしたうえで判断してください。正確な情報は公式サイトや販売店の最新情報を確認し、最終的な判断はあなた自身の撮影スタイルと予算に照らして行うのがおすすめです。

8Kモノクロ動画機能の魅力

静止画のモノクロだけでなく、8Kモノクロ動画に対応しているのもLeica Q3 Monochromのおもしろいところです。8K解像度で撮って4Kに落とすと、細部の描写にかなり余裕が出るので、画作りにこだわりたい人には楽しいフィールドだと思います。「写真と動画を同じトーンで揃えたい」というスタイルにもぴったりです。

モノクロ動画の良さは、カラー情報がないぶん、被写体の動きと光の移り変わりに集中できることです。例えば、駅のホームで揺れる光、夜の商店街で開店準備をする人、雨粒が街灯に照らされる瞬間など、日常の何気ないシーンが一気に映画的な雰囲気になります。色の情報がないからこそ、音や動き、構図の力がストレートに立ち上がってくる感覚があります。

ワークフローと注意点

コーデック面ではH.265に加えて、フルHDではApple ProResにも対応しているので、編集耐性もそれなりに高いです。Log撮影でダイナミックレンジをしっかり残しておけば、あとからコントラストやトーンカーブでじっくり追い込むこともできます。モノクロ動画は、ほんの少しのトーン調整で雰囲気がガラッと変わるので、グレーディングの楽しさも大きいジャンルです。

一方で、8K記録はデータ量が非常に大きく、記録メディアの速度やPC側のスペックにそれなりの負荷がかかります。本格的な動画制作をする場合は、V90クラス以上のSDカードや、十分なストレージ容量を備えたSSD、ある程度パワーのある編集用PCを用意しておくと安心です。

本格的な動画制作をする場合は、記録メディアの速度や発熱、バッテリー消費なども無視できません。8Kはかなりヘビーなので、「ここぞ」というカットだけ8K、それ以外は4KやFHDと使い分けると扱いやすいと思います。まずは4Kモノクロ動画で慣れてから、作品の一部を8Kで撮ってみる、というステップもおすすめです。

Content Credentialsと真偽判定

Leica Q3 Monochromは、コンテンツの真正性を証明するContent Credentialsに対応した、世界でも数少ないモノクロ専用カメラです。これは、C2PA(Coalition for Content Provenance and Authenticity)という国際的な標準規格に基づいた仕組みで、写真が「どこで・誰が・どう撮影して・どんな編集を経て世に出たのか」までを暗号化して記録できるシステムです。

生成AIやフェイク画像が当たり前になった今、「その写真が本当に撮られた事実を反映しているのか?」という疑問は、一般のクリエイターの世界にまで広がりつつあります。Leica Q3 Monochromがこれに対応したことで、モノクロ写真の世界でも“証拠性のある写真表現”がより現実的なものになりました。

Content Credentialsで記録される情報

Content Credentialsでは、次のような「生成プロセス(Provenance)」に関する情報が段階的に記録されます。

- 撮影したカメラ本体の情報(製品名・個体IDなど)

- 使用したレンズ(Summilux28mmなど)

- 撮影日時・位置情報(※位置情報はオフにすることも可能)

- 編集に使用したアプリやソフト、編集内容の履歴

- ジェネレーティブAIの使用有無

これらは画像ファイル内のメタデータとして埋め込まれますが、データは暗号化されて改ざんできない状態で保存されます。そのため、外部の検証ツールで「途中で不正に書き換えられていないか」を確認できます。

●なぜ今これが重要なのか?

2023年以降、AI生成画像が爆発的に普及し、SNSでのフェイク写真や偽造コンテンツの問題は加速度的に深刻化しています。C2PA規格はAdobe、Microsoft、Leica、Nikonなどのメーカーや企業が参加する国際標準で、世界的に「信頼できるデジタルコンテンツ」を整備する流れが強まっています。

これにより、次のようなシーンで価値が大きく高まります。

- ニュース報道の現場で「写真が加工されていない」ことを証明したい

- ドキュメンタリー制作で「事実としての証拠性」が求められる

- 作品応募時に「編集の有無」を明示する必要がある

- SNSで作品を発表するときに、AI生成画像との差別化をしたい

特にモノクロ写真は「表現の幅が広い」ぶん、レタッチや加工との線引きが曖昧になりやすいため、Content Credentialsとの相性がとても良いと感じます。

●誰にとって意味があるのか?

Content Credentialsは、次のようなユーザーにとって大きな武器になります。

- フォトジャーナリストや報道写真家

- ドキュメンタリー分野の写真家

- 公募展やギャラリーで作品を発表するアーティスト

- 写真の真正性を証明したいクリエイター

- AI時代に「写真の証拠力」を重視したい人

確かにニッチに見える機能ですが、今後「写真の来歴を確認できるのが当たり前」という時代が来る可能性は高く、Leica Q3 Monochromはその流れを先取りしたカメラだと言えます。

●Leica Q3 Monochromで使うメリット

- モノクロ写真の“事実性”を担保できる

- 商業用途や報道用途で信用度が上がる

- グローバル規格に準拠した証明が可能

- 作品の権利保護や不正改変の防止になる

単なる“モノクロ描写が美しいカメラ”ではなく、「写真の価値そのものを守るためのカメラ」へと踏み込んだモデルと言えるのが、Q3 Monochromの大きな意味です。

Leica Q3 Monochrom総評と購入判断

最後に、Leica Q3 Monochromを買うべきかどうかを整理してみます。結論から言うと、「光と影だけで構図を組みたい」「モノクロ写真に本気で取り組みたい」人には、現時点で最強クラスの選択肢だと感じています。逆に言えば、そこまでモノクロに振り切るイメージがまだ持てないなら、もう少し様子を見るか、Q3や他のカメラでモノクロを試してみてからでも遅くはありません。

Leica Q3 Monochromは、便利さを追求したオールラウンダーではなく、「モノクロ表現に振り切った専用ツール」です。だからこそ、ハマる人にはとことんハマりますし、ハマらない人には少し窮屈に感じるかもしれません。ここを見誤ると、「良いカメラなのはわかるけど、自分には持て余してしまう」という状態になりがちです。

こんな人には特におすすめ

- カラーで撮っても結局モノクロ仕上げが多い人

- 写真集やプリント作品としてモノクロをしっかり形にしたい人

- 機材の数を増やすより、「一本のカメラとじっくり付き合う」ことに魅力を感じる人

- 夜の街スナップやストリートフォトが好きで、高感度に強い相棒を探している人

一方で、家族写真や旅行の記録をカラーでもしっかり残したいなら、カラーのQ3や、もう少し価格を抑えたコンデジ・ミラーレスを選んだほうが幸せになれる可能性も高いです。コンデジ全体の選び方や、もう少し手の届きやすいモデルを検討したい場合は、コンデジのおすすめ比較記事も役立つはずです。ライカに限らず、自分の撮りたい写真から逆算してカメラを選ぶという視点を持っておくと、後悔しにくくなります。

ここで書いているのは、あくまで私自身の経験や一般的な傾向に基づく考え方です。実際の価格や仕様は変わることがありますし、「ベストな一台」はあなたの撮影スタイルや予算によって変わります。正確な情報はライカの公式サイトや信頼できる販売店で必ず確認し、最終的な判断は必要に応じて専門家にも相談してください。高価な機材ほど、「どんな写真を撮りたいか」を先に言語化しておくことが大事ですよ。

最終的に、Leica Q3 Monochromは「便利な一本のカメラ」というよりも、「光と影に向き合うための一本」です。もしあなたが、モノクロ写真で自分の世界をしっかり掘り下げたいと感じているなら、このカメラはその覚悟にしっかり応えてくれる相棒になってくれるはずです。購入を検討するときは、スペック表だけでなく、「このカメラで何を撮りたいか」「どんな光を探したいか」をゆっくりイメージしてみてくださいね。

コメント