電車内に監視カメラが必要かどうかは、近年注目されているテーマです。

日本では犯罪抑止のための取り組みとして駅構内やホームでの対策が進められてきた一方で、車内への監視カメラ設置は限定的な状況にとどまっています。特に「電車内 監視カメラ 必要性」を感じる方々や、監視カメラが「どこ」に設置されるべきか疑問を抱く方も多いでしょう。

「電車 監視カメラ JR」など主要鉄道会社の取り組みも進んでいるものの、「電車内の防犯カメラ メリット」と「電車内の防犯カメラ デメリット」を天秤にかけた議論は続いています。また、「電車 監視カメラ 知恵袋」で寄せられる質問からは、プライバシー保護への懸念や、「監視カメラ反対」の意見が根強いことが伺えます。

さらに、「電車の監視カメラ 義務化」が進む中で、私たちはどのように安心・安全な移動環境を作っていくべきなのでしょうか。本記事では、これらの背景や課題を多角的に掘り下げ、監視カメラ設置の必要性や影響を解説します。

- 電車内に監視カメラが設置されていない歴史的背景や理由を理解できる

- 監視カメラ設置によるメリットとデメリットの具体例を知ることができる

- プライバシーやコスト負担が設置に及ぼす影響を把握できる

- 他国と比較した日本の防犯カメラ設置状況の違いを学べる

電車 監視 カメラがない理由とその真相

電車内での防犯カメラ設置は近年、国内外で注目されるトピックとなっています。一方、日本では「安全な移動手段」という長年の信頼性や犯罪発生率の低さを背景に、監視カメラの導入が限定的に進められてきました。

しかし、近年発生した凶悪事件をきっかけに、設置の必要性が再認識されつつあります。プライバシー保護やコスト負担といった課題がある一方、犯罪抑止や利用者の安全確保の観点から期待が高まる防犯カメラ。

この記事では、その設置がもたらすメリットとデメリット、さらに導入が進む背景について詳しく解説します。

電車に防犯カメラが設置されない背景とは?

電車に防犯カメラが設置されていない背景には、いくつかの歴史的経緯や課題が存在します。まず、日本の鉄道は長らく「安全で安心な移動手段」としての信頼を確立してきました。そのため、犯罪や事故を防ぐための取り組みとして、駅構内やホームでの対策が中心に進められ、車両内への監視カメラ設置は後回しにされてきたのです。

また、技術的な課題も影響しています。例えば、車両内にカメラを設置した場合、映像データの保存や管理にかかるコストが問題視されることが挙げられます。特に全国規模で運行する鉄道会社にとって、膨大な車両数を考えると導入にかかる初期費用やメンテナンス費用が大きな負担となります。

さらに、プライバシーの問題も重要な論点です。公共の場での撮影に対する抵抗感や、録画データの取り扱いに関する懸念が根強いことも、設置を妨げる要因となっています。

防犯カメラをつけない主な理由を徹底解説

防犯カメラを設置しない理由は、以下の要因に分けられます。それぞれの理由を具体的な根拠を交えながら解説します。

1. 経済的な制約による導入の難しさ

防犯カメラの設置には、初期費用から維持管理費用まで多大なコストがかかります。具体的には以下の点が問題視されています:

- 設置費用の高さ:防犯カメラの購入費用だけでなく、配線や設置工事にかかる費用が高額です。さらに、車両ごとの設置台数が多い鉄道では、この費用が膨大になります。

- データ保存設備の必要性:映像データは高解像度になるほど保存容量を消費します。これには専用のサーバーやクラウドストレージが必要であり、その管理費用も発生します。

- 継続的な運用コスト:カメラのメンテナンスや故障時の修理、システムのアップグレードなど、長期的な費用負担が鉄道会社にとって大きな課題となっています。

- 中小規模事業者の負担:大手鉄道会社に比べて資金力が乏しい地方鉄道や中小規模の事業者にとって、これらの費用負担は特に重く、導入の障壁となっています。

2. プライバシー保護への懸念

監視カメラによるプライバシー侵害が、設置反対の理由として挙げられます。この懸念の具体例を見てみましょう。

- 顔や行動の記録への抵抗:公共の場であっても、個人の顔や行動を記録されることに抵抗感を覚える人は少なくありません。特に防犯カメラの設置目的が明確でない場合、利用者の不安を増幅させる可能性があります。

- 映像データの管理リスク:録画された映像データが流出したり、目的外に使用されたりするリスクも指摘されています。これにより、利用者の個人情報が悪用される可能性が懸念されています。

- 法律や倫理の議論不足:日本では防犯カメラの設置に関する法整備が不十分であり、利用目的や管理責任について明確な基準がありません。この状況がプライバシー保護への懸念を一層深めています。

3. 犯罪抑止効果の限界

防犯カメラは万能ではなく、犯罪抑止効果には限界があるという指摘もあります。

- 死角を狙う犯罪者の存在:監視カメラが設置されていても、死角を把握してそこを狙う犯罪者が存在します。このため、カメラの効果が十分に発揮されない場合があります。

- 犯罪の巧妙化:カメラが設置されていると分かると、顔を隠したり、複雑な手口を用いたりと、犯罪者がより巧妙な方法を取ることも考えられます。

- 確信犯への効果の乏しさ:捕まることを恐れない確信犯や自暴自棄になった犯罪者に対しては、カメラの抑止効果はほとんど期待できません。この場合、リアルタイムの対応力が問われることになります。

課題克服のための取り組み

これらの問題を解決するためには、以下のような方策が考えられます:

- コスト削減の工夫:防犯カメラの設置や管理において、政府や地方自治体からの補助金や税制優遇措置を導入することで、鉄道事業者の負担を軽減することが必要です。

- プライバシー保護のルール策定:監視カメラの設置目的や運用方法を明確化し、適切な法整備を行うことで利用者の不安を和らげることができます。

- 最新技術の活用:AI技術を活用した異常行動の自動検知や、映像データの暗号化などによるセキュリティ強化が、犯罪抑止力を高めるとともにプライバシー保護に寄与します。

これらの対策を通じて、防犯カメラ設置の障壁を少しずつ取り除き、より安全で利用者に優しい鉄道環境を実現していくことが求められます。

知恵袋で話題!電車監視カメラの疑問と回答

知恵袋などのQ&Aサイトでは、電車の監視カメラに関して多くの疑問が寄せられています。例えば、「なぜ日本の電車には監視カメラが少ないのですか?」という質問に対しては、コストやプライバシー問題、技術的な課題が挙げられることが一般的です。

一方で、「防犯カメラを増やすべきでは?」という意見に対しては、設置のメリットとして犯罪抑止効果や証拠映像の活用が挙げられています。ただし、「どこまでカメラを増やすべきか」や「監視社会への懸念」といった議論も多く、答えが一様でない点が特徴です。

こうした意見交換から見えてくるのは、防犯カメラ設置には肯定派と慎重派の間に根強い意見の相違があることです。このため、社会全体で合意形成を図る必要があると言えるでしょう。

イギリスと日本における電車監視カメラ事情の比較

イギリスは世界で最も監視カメラが普及している国の一つであり、その活用法は日本と大きく異なります。以下では、具体的な事例や要素ごとにイギリスと日本の違いを詳しく解説します。

イギリスの監視カメラ事情

- 設置の広範囲性:ロンドン地下鉄をはじめとする主要都市の公共交通機関では、車内外に監視カメラが標準装備されています。さらに、監視カメラの存在を明示するポスターや案内が車内や駅構内に掲示され、犯罪抑止を目的としています。

- リアルタイムモニタリング:監視カメラの映像は専用のモニタールームで常時確認されており、異常が発生した場合には即座に対応が可能です。この仕組みにより、犯罪の早期発見と対応力の向上が図られています。

- データ保護法の整備:イギリスでは「データ保護法(Data Protection Act)」が制定されており、映像データの保存・利用方法に関して厳格なルールが存在します。例えば、映像データは適切な期間のみ保存され、利用目的外での使用は法律で禁止されています。

- 犯罪抑止の心理効果:監視カメラが存在することを明示することで、犯罪者に心理的プレッシャーを与え、犯行を思いとどまらせる効果を狙っています。実際に、監視カメラの存在が暴力犯罪や窃盗の発生率を低下させたとの報告があります。

日本の監視カメラ事情

- 設置の限定性:日本では新幹線や三大都市圏の車両を中心に設置が進められていますが、全車両への設置はまだ進行中です。また、監視カメラの設置場所はできるだけ目立たないように配慮されているため、犯罪抑止効果の心理的インパクトは限定的です。

- 録画主体の運用:日本では、監視カメラの映像がリアルタイムで確認されるケースは少なく、録画映像が事件後の捜査や証拠として活用されることが中心です。

- 法整備の遅れ:監視カメラのデータ管理に関する明確な法整備は進んでおらず、映像の取り扱いや保存期間に関して鉄道事業者ごとに対応が異なります。このため、プライバシー保護への懸念が利用者の間で根強く残っています。

- 犯罪発生率の低さ:日本では全体的な犯罪発生率が低いため、監視カメラの設置が急務ではないとされてきました。しかし、近年の凶悪事件を受けて、設置の必要性が見直されています。

比較表:イギリスと日本の電車監視カメラ事情

| 項目 | イギリス | 日本 |

|---|---|---|

| 設置範囲 | 全国規模でほぼ全ての公共交通機関に設置 | 都市部の新幹線や一部在来線を中心に設置 |

| 運用方法 | リアルタイム監視と録画データの併用 | 録画主体、リアルタイム監視は一部の車両に限定 |

| 犯罪抑止効果 | カメラの存在を明示し、犯罪者に心理的プレッシャーを与える | カメラが目立たない設置が多く、犯罪抑止効果が限定的 |

| データ管理 | データ保護法に基づき厳格に管理 | 法整備が不十分で、事業者ごとに対応が異なる |

| プライバシーへの配慮 | 明示的な周知(ポスターや案内表示)で利用者に透明性を提供 | プライバシー懸念が強く、カメラ設置に対して慎重な姿勢 |

| コスト負担 | 公共交通機関への補助金や税制優遇措置あり | 鉄道事業者が設置・運用コストをほぼ全額負担 |

イギリスから学べるポイント

- 透明性のある運用:監視カメラの存在をポスターなどで明示することで、利用者の安心感を高めつつ、犯罪者に抑止効果を与える。

- リアルタイム監視の導入:イギリスのようにリアルタイムでの映像モニタリングを強化することで、異常事態への迅速な対応が可能になります。

- 法整備の促進:映像データの保存期間や利用目的を明確化する法整備を進めることで、利用者のプライバシー保護に対する信頼を得る。

これらの取り組みを取り入れることで、日本の鉄道における監視カメラ運用の効果をより高めることが期待されます。

効果的な設置場所はどこ?電車監視カメラのポイント

電車内で防犯カメラを効果的に活用するためには、設置場所が重要なポイントとなります。具体的には、以下のようなエリアが効果的とされています。

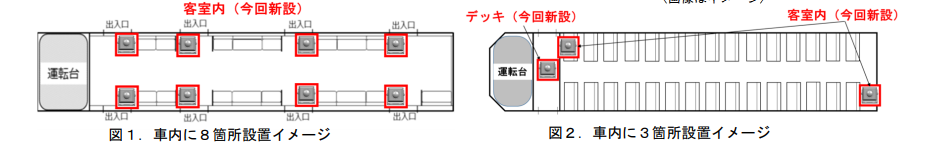

まず、車両内のドア付近はトラブルが発生しやすい場所として挙げられます。乗り降り時に混雑するため、痴漢や窃盗などの犯罪が発生しやすく、監視カメラによる抑止効果が期待できます。また、座席エリアも設置が効果的です。乗客が長時間滞在する場所であるため、不審な行動の早期発見につながります。

さらに、最近では360度カメラや広角レンズを活用することで、車内全体をカバーする取り組みも増えています。こうした技術を活用することで、死角を減らし、より安心な車内環境を実現することが可能です。

防犯カメラ義務化!導入スケジュールと今後の動き

2023年から、防犯カメラ設置の義務化が日本の鉄道業界で進められています。対象となるのは新幹線全線および三大都市圏を中心とした在来線車両で、導入スケジュールは段階的に進行しています。特に新規導入の車両では防犯カメラの設置が必須となり、既存車両についても追加設置が推奨されています。

今後の課題としては、設置コストの削減やメンテナンス負担の軽減が挙げられます。また、映像データの管理方法やプライバシー保護に関する法整備も進める必要があります。

一方で、これらの取り組みは鉄道利用者の安全性向上につながると期待されており、さらなる普及が見込まれます。監視カメラの設置がどのように社会全体の安心感を高めるか、今後の展開に注目です。

電車 監視 カメラの必要性と未来の展望

電車内に監視カメラを設置する必要性は、近年の凶悪事件や犯罪防止対策の観点から注目されています。多くの人が利用する公共交通機関は、痴漢や窃盗などの犯罪が発生しやすい環境であり、監視カメラの存在が犯罪抑止に効果を発揮します。

また、事件や事故が起きた際には、映像が重要な証拠として迅速な対応や捜査に役立つことから、安心感を高める役割を果たします。しかし一方で、プライバシーの懸念や設置・運用コストの課題も無視できません。

電車内監視カメラが必要とされる理由とは?

電車内での監視カメラ設置が求められる理由は、主に以下の3つに分けられます。それぞれの理由に基づいて具体的な根拠を強化して解説します。

1. 犯罪抑止効果の向上

公共交通機関は、多くの人が利用する密集した空間であり、痴漢や窃盗、暴行といった犯罪が発生しやすい環境です。

- 犯罪の発生率とカメラの影響:国土交通省のデータによると、電車内での犯罪件数は過去10年間で増加傾向にあります。監視カメラが設置されている車両では、犯罪者が行動を記録されるリスクを意識するため、犯罪が未然に防がれるケースが多いと報告されています。

- 具体例:痴漢抑止:特に痴漢のような犯罪は人目を避けて行われることが多いため、監視カメラの存在が心理的な抑止力となります。一部の路線では、カメラ設置後に痴漢発生件数が減少したという結果が出ています。

- 犯罪者にとってのリスクの増大:監視カメラの映像は犯罪者の特定に重要な役割を果たし、逃走ルートや行動の記録を元に迅速な逮捕につながることが多く、これがさらに犯罪抑止力を高めています。

2. 迅速な対応力の向上

電車内の監視カメラは、犯罪発生時だけでなく、緊急事態やトラブルへの対応にも効果的です。

- リアルタイムでの状況把握:カメラがリアルタイムで映像を送信できる場合、鉄道会社の指令室や乗務員が状況を即座に把握できます。これにより、必要な対策を迅速に講じることが可能になります。

- 具体例:急病人への対応:急病人が発生した場合、監視カメラを通じて状況を確認することで、適切な避難誘導や救護活動が行えます。例えば、AEDが必要な場合、適切な場所に迅速に届けるサポートが可能になります。

- トラブル対応:乗客同士のトラブルや物損事故が発生した際にも、映像を確認することで状況を正確に把握できます。これにより、当事者間の責任の明確化や鉄道会社の迅速な対応が可能となります。

3. 利用者の安心感の向上

監視カメラの存在自体が、利用者に心理的な安心感を与える重要な役割を果たします。

- 心理的効果:電車内にカメラが設置されていることを利用者が認識することで、「安全な環境で移動している」という安心感を得ることができます。この心理的な効果は、鉄道の信頼性向上にもつながります。

- 信頼性の向上:監視カメラの設置が進むことで、鉄道会社が利用者の安全を真剣に考えている姿勢が伝わり、全体的な信頼感が高まります。この結果、公共交通機関の利用が促進される可能性もあります。

電車内監視カメラの必要性は、犯罪抑止、迅速な対応、利用者の安心感向上という3つの大きな理由に支えられています。それぞれの根拠を強化することで、監視カメラが単なる防犯設備ではなく、公共交通機関の安全性向上に不可欠な存在であることが明らかになります。

今後は設置の普及とともに、運用方法やデータ管理の透明性を向上させる取り組みが求められるでしょう。

防犯カメラ設置のメリットとデメリット

防犯カメラ設置の影響を、メリットとデメリットに分けて整理します。それぞれの具体的な内容を比較し、設置の効果や課題を明確化します。

メリット

- 犯罪抑止効果

- 心理的な抑止力:防犯カメラが設置されていることが犯罪者にとっての心理的プレッシャーとなり、犯罪行為を思いとどまらせる効果があります。特に痴漢や窃盗といった犯罪が発生しやすい環境では、この効果が顕著です。

- 犯罪発生率の低下:実際にカメラが設置された車両では、犯罪発生率が低下したというデータもあり、犯罪行為を未然に防ぐ有効な手段とされています。

- 事件・事故対応の迅速化

- 証拠の提供:事件や事故が発生した場合、記録映像が重要な証拠として活用されます。これにより、犯人特定や責任の明確化が迅速に行えます。

- リアルタイムの状況把握:リアルタイムで映像を確認できる場合、指令室や乗務員が迅速に状況を把握し、適切な対応が可能です。例えば、急病人の発生時や乗客同士のトラブル時に効果的です。

- 運行効率の向上

- 混雑状況の把握:乗客の動きや混雑状況をカメラ映像で確認することで、ダイヤ調整や人員配置を効率的に行えます。これにより、運行計画の改善や利用者満足度の向上が期待できます。

- 利用者の安心感向上

- 安全な移動環境の提供:監視カメラの存在が利用者に心理的な安心感を与え、鉄道利用の信頼性向上に寄与します。

デメリット

- プライバシー侵害の懸念

- 記録による不安:カメラに顔や行動が記録されることで、利用者のプライバシーが侵害されるという懸念があります。特に、映像データの不正利用や目的外使用の可能性が問題視されています。

- 透明性の欠如:映像データがどのように扱われているのかが不明確な場合、利用者の信頼を損なう可能性があります。

- 設置・運用コストの負担

- 初期投資の高さ:カメラの購入費用、設置工事費、データ保存設備の導入費用など、初期コストが鉄道会社にとって大きな負担となります。

- 維持管理費の継続負担:カメラの定期的なメンテナンスやシステムのアップデート、データ管理費用が長期的に発生します。

- 運賃値上げへの懸念:これらの費用負担が結果的に運賃の値上げに繋がる可能性があり、利用者への影響が懸念されています。

- 犯罪手口の巧妙化

- 死角を狙う犯罪者:カメラ設置場所を把握した犯罪者が死角を狙ったり、カメラに映らないように計画を練る可能性があります。

- 抑止効果が限定的なケース:確信犯や計画的な犯罪では、監視カメラの存在が抑止力として効果を発揮しない場合があります。

メリットとデメリットの比較表

| 項目 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 犯罪抑止効果 | 犯罪者の心理的プレッシャー、犯罪発生率の低下 | 確信犯や死角を狙う犯罪者には効果が限定的 |

| 事件・事故対応 | 証拠映像の提供、リアルタイムの状況把握 | 映像データ管理の透明性が不足すると信頼を損なう可能性 |

| 運行効率の向上 | 混雑状況の把握、運行計画やダイヤ調整の効率化 | 設備導入やメンテナンスに高額なコストが必要 |

| 利用者の安心感 | 安全な移動環境の提供、鉄道利用の信頼性向上 | プライバシー侵害への懸念 |

| 設置・運用コスト | – | 初期投資や長期的な管理費用が高額 |

| 犯罪の巧妙化 | – | 犯罪者が死角を狙うなど、手口がより複雑化する可能性 |

課題克服のポイント

- プライバシー保護の強化:映像データの暗号化や管理基準の法整備を進めることで、利用者の安心感を高めます。また、カメラの存在を明示し、目的を明確に伝える取り組みも必要です。

- コスト負担の軽減:補助金制度や税制優遇を活用し、鉄道会社の経済的負担を軽減します。これにより、運賃値上げのリスクを抑えられます。

- 最新技術の活用:AI技術を導入し、異常行動の検知や効率的な監視を実現することで、コスト削減と犯罪抑止の両立を図ります。

これらの取り組みを通じて、防犯カメラのメリットを最大限活用しつつ、デメリットを最小限に抑えることが可能になります。

JR各社が進める防犯カメラ導入の取り組み事例

JR各社では、防犯カメラの導入を積極的に進めています。例えば、JR東日本では山手線や中央線の車両に防犯カメラを設置し、乗降ドア付近や車内の様子を記録する取り組みを実施中です。また、JR西日本では在来線や新幹線車両へのカメラ設置を進め、設置率の向上を図っています。

これらの取り組みでは、映像データを運行指令室で確認できるシステムを導入することで、緊急事態への対応力を強化しています。さらに、設置車両にはカメラの存在を明示するステッカーを貼り、乗客への周知を徹底しています。

このように、各社は安全性向上を目指し、地域特性や乗客ニーズに応じた取り組みを展開しています。

電車監視カメラの義務化が私たちに与える影響

監視カメラの義務化は、私たちの生活に安全と安心をもたらす一方で、新たな課題を生み出す可能性もあります。犯罪抑止効果が期待できる一方で、プライバシーの保護や監視社会への不安をどう解決するかが重要なテーマです。

また、設置や運用にかかるコストが運賃の値上げに繋がる可能性も懸念されています。そのため、義務化に伴うコスト負担を軽減するために、国や地方自治体による補助金制度が求められています。

義務化によって得られる効果と課題をバランスよく考慮し、利用者と鉄道事業者がともに安心して利用できる仕組みを構築する必要があります。

監視社会への懸念にどう対応すべきか?

監視社会への懸念を軽減するためには、透明性の高い運用が求められます。具体的には、防犯カメラの設置目的や利用方法を明確にし、利用者に分かりやすく周知することが重要です。例えば、カメラが作動中であることを示すステッカーを掲示したり、映像データの保存期間や取り扱い方法を公開することが効果的です。

また、個人情報の保護を徹底するため、データの暗号化やアクセス制限を導入し、不正利用のリスクを最小限に抑える必要があります。さらに、監視カメラの運用に関する独立した第三者機関を設けることで、利用者が安心できる仕組みを構築することも有効です。

これらの対策を講じることで、監視社会への不安を和らげつつ、安全で安心な公共交通機関の利用環境を提供できるでしょう。

電車監視カメラがない理由とその背景を解説

本記事のまとめを以下に列記します。

- 日本の鉄道は犯罪発生率が低く設置が後回しにされてきた

- 駅構内やホーム対策が優先されてきた

- 車両数が多く設置費用が膨大である

- データ保存設備に高いコストが必要である

- 中小規模の鉄道事業者にとって負担が重い

- プライバシー保護の観点から抵抗が強い

- 映像データ流出のリスクが懸念されている

- 法整備が不十分で利用目的が不明確である

- 犯罪者がカメラの死角を狙う可能性がある

- 確信犯には抑止効果が乏しいと指摘されている

- 防犯カメラが犯罪を完全に防げるわけではない

- 補助金や税制優遇が不足している

- 最新技術導入のハードルが高い

- 監視社会への懸念が利用者に広がっている

- 日本ではカメラの設置が透明性に欠けると言われる

コメント