AQUOSR8proのカメラ性能について調べていくと、1インチセンサーやライカ監修ズミクロンレンズ、14chスペクトルセンサー、Snapdragon8Gen2など、専門的な言葉がたくさん出てきますよね。情報量が多すぎて、「結局どこが一番の魅力なの?」と迷ってしまう人も多いかなと思います。スマホのカメラって数字や用語だけ並んでしまうと、実際の写りがイメージしづらかったりしますしね。

レビュー記事や作例を見ると、夜景や星空、花火に強いとか、AQUOSR7よりホワイトバランスやAFが良くなったという声もあって、「これって自分に合う機種なのかな?」と悩みやすい部分だと思います。しかも、同じ1インチセンサーでもメーカーごとに写真の雰囲気は結構違うので、AQUOSR8proの色味や立体感が自分の好みに合うかどうかは、スペック表だけじゃ判断しづらいんですよね。

そこでこのページでは、AQUOSR8proカメラ性能の特徴を、1インチセンサーならではの描写力、14chスペクトルセンサーによる色の正確さ、Snapdragon8Gen2の処理速度、夜景・ズームの実力、そしてAQUOSR7との違いまで、写真好きの視点で分かりやすく整理していきます。カタログの数字にとらわれすぎず、「どんなシーンでどう写るのか」をイメージしやすいようにお話ししていきますね。

読み終わる頃には、AQUOSR8proレビューでよく見るキーワードの意味や、作例の仕上がりがどう生まれているのかがスッと理解できて、「買うかどうか」の判断もしやすくなるはずですよ。ここ、やっぱり気になりますよね。では、ゆっくり整理していきましょう。

- AQUOSR8proカメラ性能の強みと弱みを整理して理解できる

- 1インチセンサーとライカ監修レンズ、14chスペクトルセンサーの役割が分かる

- 夜景撮影や星空撮影、花火撮影、ズーム撮影のコツと注意点を押さえられる

- AQUOSR7との違いや価格面も含めて、自分に合うかどうか判断しやすくなる

AQUOSR8proカメラ性能の全体像

まずはAQUOSR8proカメラ性能の「土台」となるハードと処理エンジンから見ていきます。1インチセンサーとライカ監修ズミクロンレンズ、14chスペクトルセンサー、Snapdragon8Gen2がそれぞれどんな役割を担っているのかを押さえると、この機種の性格がかなりクリアになります。「なぜここまでこだわった構成なのか」「どこにコストをかけているのか」を理解しておくと、ほかのスマホとの違いも見えやすくなりますよ。

1インチセンサーとライカ監修

AQUOSR8proのメインカメラは、スマホとしては最大クラスの1インチセンサーとライカ監修のズミクロンレンズという組み合わせが大きな特徴です。有効画素数は約4720万画素、焦点距離は約19mm相当、F1.9というかなり明るいレンズを搭載していて、暗所でもノイズを抑えながらしっかり光を取り込める設計になっています。1インチセンサーを積んでいるスマホ自体がまだ限られているので、その中でもライカ監修レンズとの組み合わせはかなり贅沢な構成だと感じます。

1インチセンサーのメリットは、単純な解像感だけでなく、階調の厚みと自然なボケが得られる点です。画素数が多いことによる細かいディテールの描写に加えて、センサー自体が大きいことで、明暗の滑らかなグラデーションが得意になります。被写体の立体感や背景のとろっとしたボケ方は、小さなセンサーのスマホとは明らかに雰囲気が変わります。特にポートレートや料理、テーブルフォトなど、距離を詰めて撮るシーンでは違いが分かりやすいところですね。

レンズはライカ監修のズミクロンレンズで、シャープさ一辺倒ではなく、少し柔らかさを残した描写が持ち味です。コントラストの付き方も極端にパキッとしすぎず、あくまで自然に見える範囲でメリハリをつけてくれます。これによって、「しっかり写るのに刺々しくない」バランスにまとまっているので、人物や日常スナップとも相性がいいと感じています。いわゆる「ライカっぽい立体感」がスマホで手軽に味わえるのが、AQUOSR8proの面白いところです。

焦点距離19mm相当という広角寄りの画角もポイントです。一般的なスマホの標準カメラは24〜26mm程度が多いですが、AQUOSR8proは少し広く写る設計になっていて、風景や室内、テーブルフォトで「空間ごと切り取る」ような撮り方に強いです。その分、人物だけを大きく写したいときは、あなた自身が一歩近づいたり、構図を工夫する必要がありますが、その「動き」も含めて撮影体験として楽しめるカメラかなと思います。

AQUOSR8proメインカメラの主なポイント

| センサーサイズ | 約1インチCMOS(約4720万画素) |

|---|---|

| レンズ | ライカ監修ズミクロン F1.9 19mm相当 |

| 手ブレ補正 | 電子式手ブレ補正(EIS) |

| 画質の傾向 | 高い解像感と自然なボケ、やや鮮やか寄りの発色 |

| 得意なシーン | ポートレート、テーブルフォト、風景、夜景、スナップ |

一点だけ気をつけたいのが、本体サイズと重量です。大型センサーと明るいレンズの代償として、他のスマホより厚みと重さは増します。実際に持ってみると、「あ、これはカメラ寄りのスマホだな」とすぐ分かるくらいの存在感があります。ただ、そのぶん1インチセンサーならではの画質を常にポケットに入れておけると考えると、カメラ好きにとっては十分納得できるトレードオフだと思います。

センサーやレンズの詳しいスペックに関しては、シャープの公式ニュースリリースでも公開されているので、正確な数字や仕様を確認したい場合は一度目を通しておくと安心です。(出典:シャープ公式サイト「SIMフリースマートフォン AQUOS R8 pro 発売について」)

14chスペクトルセンサー解説

AQUOSR8proで一番「世代が変わったな」と感じるのが、14chスペクトルセンサーによる色再現です。従来のスマホはRGBの3チャネルで光を見ていましたが、R8proは14チャネルで光源の色を細かく判別し、600種類以上の光源パターンを判定できるようになっています。単に「色を測る」だけでなく、環境光のクセを学習して補正する頭脳的な役割を担っているイメージですね。

これによって、蛍光灯やLED、夕焼け、ネオンが混ざった街明かりなど、複雑な光源下でもホワイトバランスが大きく外れにくくなりました。従来のスマホだと、室内照明の色が強く乗ってしまって写真全体が黄色や緑に転びやすかったのですが、AQUOSR8proでは「見た目に近い色で写る安心感」がかなり高く、AQUOSR7世代でときどき気になっていた色転びがだいぶ抑えられている印象です。

特に恩恵を感じやすいのは、人物と料理です。人の肌は、照明の色の影響を強く受けるので、ちょっとしたホワイトバランスのズレが「不健康そう」「くすんで見える」といった印象につながりがちです。AQUOSR8proは、肌の赤みや血色を程よく残しながら、全体の色バランスを整えてくれるので、「この人こんな肌色だったかな?」という違和感が少ないです。

料理も同じで、白熱灯のオレンジに寄りすぎず、素材本来の色味に近いトーンで写りやすいです。トマトや野菜の赤・緑が濁らずに出てくれるので、インスタにアップしたときにも「なんか美味しそうに見えない…」という残念な写真を減らしやすくなります。あなたがグルメ系やカフェ巡りの写真をよく撮るなら、この色再現の安定感はかなり大きなメリットになるはずです。

14chスペクトルセンサーのおかげで、RAW現像前提でなくてもホワイトバランスの失敗カットがかなり減ります。撮って出し前提でSNSにサクッと上げたい人ほど、実は恩恵が大きいポイントです。「あとで現像で何とかする」より、「撮った瞬間にほぼOK」が増えるので、スマホカメラの使い方にすごく合っている進化だと感じています。

もうひとつ地味に嬉しいのが、連続したカットの色が揃いやすいことです。従来のスマホだと、同じシーンを連写しても1枚ごとに色合いが微妙に変わることがありました。AQUOSR8proでは、スペクトルセンサーが光源をしっかり把握してくれるおかげで、連写した写真の色の揺れが少なく、アルバムやフォトブックにまとめても統一感のある仕上がりにしやすいです。

もちろん、すべてのシーンで完璧というわけではなく、夕焼けのように色そのものを楽しみたい場面では、ホワイトバランスを自分好みに少し振ってあげるのもおすすめです。ただ、その「少し調整する」だけで理想に近づけられるのは、ベースの色再現がしっかりしているからこそ。色にこだわる人ほど、AQUOSR8proの良さを実感しやすいと思いますよ。

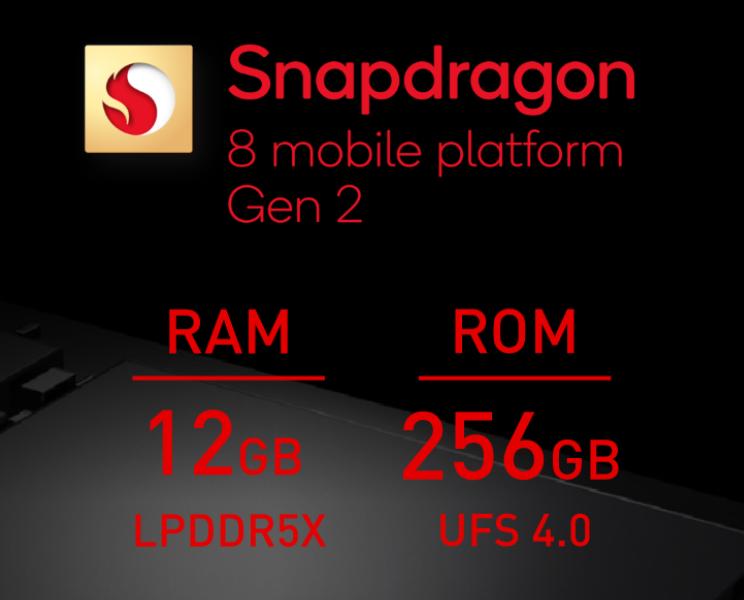

Snapdragon8Gen2と画像処理

もうひとつAQUOSR8proカメラ性能を語るうえで外せないのが、Snapdragon8Gen2による処理速度と安定性です。1インチセンサーが取り込む情報量は、一般的なスマホカメラの比ではありません。高解像度のデータに加えて、HDR合成やマルチフレームノイズリダクション、顔・瞳検出、被写体認識など、裏側ではかなり複雑な処理が同時進行しています。この重い処理をリアルタイムでこなすための「エンジン」がSnapdragon8Gen2です。

実際の撮影体験としては、HDRオンの状態でもシャッターラグが少なく、「押した瞬間に撮れている」と感じやすいのが好印象です。AQUOSR7と比べると、「押した瞬間にちゃんと撮れている安心感」が一段階上がったイメージで、動きのあるシーンでも歩留まりが良くなっています。子どもの表情やペットの一瞬の仕草、ストリートスナップなど、「あ、今!」という瞬間を逃しにくくなったと感じます。

HDR撮影や夜景モードでは、複数の画像を高速連写して合成するマルチフレーム処理を行っています。このとき処理が遅いと、シャッターが切れてからプレビューが出るまでの待ち時間が長くなり、「もっさりしたカメラ」という印象につながりがちです。Snapdragon8Gen2を積んだAQUOSR8proでは、この待ち時間が短く、連続でシャッターを切ってもテンポよく撮影を続けやすいです。

また、サーモマネジメント(放熱設計)が強化されているおかげで、長時間の連続撮影でもアプリが落ちにくく、発熱で動作が極端に重くなる場面が減りました。1インチセンサー機はどうしても発熱しやすいのですが、R8proではゲームや動画撮影を併用しても比較的安定して動いてくれる印象です。夏場の屋外撮影でも、熱でカメラが強制終了してしまうリスクが減るのは心強いですよね。

Snapdragon8Gen2によるカメラ面のメリット

- HDRや夜景撮影時の処理が速く、ブレや待ち時間を軽減しやすい

- 顔・瞳検出や被写体追尾AFの追従がスムーズでポートレートに強い

- 連続撮影時でも安定しやすく、発熱によるパフォーマンス低下が起きにくい

- 1インチセンサーの大容量データでも、プレビュー表示がサクサク動く

数字としてのCPU性能アップ以上に、「カメラとしての使い勝手がどれだけ上がったか」を実感できるのがAQUOSR8proの良さです。処理が速いことで、電子式手ブレ補正の精度やAF追従も向上し、結果的に「撮れた写真の質」そのものに関わってきます。単にスペックが高いだけでなく、カメラ機能にしっかり活かしている点は、写真好きとしても評価したいところです。

作例で見るAQUOSR8pro写真

ここからは、実際にAQUOSR8proで撮ったときの写りの傾向を、よく撮るシーン別にイメージしてもらえるように整理していきます。カタログスペックだけでは画作りのクセまでは伝わりにくいので、「日中の風景」「人物」「テーブルフォト」といった具体的なシーンを思い浮かべながら読んでもらえるとイメージしやすいと思います。実際の作例は公式サイトやキャリア、レビュー媒体でも多数公開されているので、ここでの説明と合わせてチェックしてみてください。

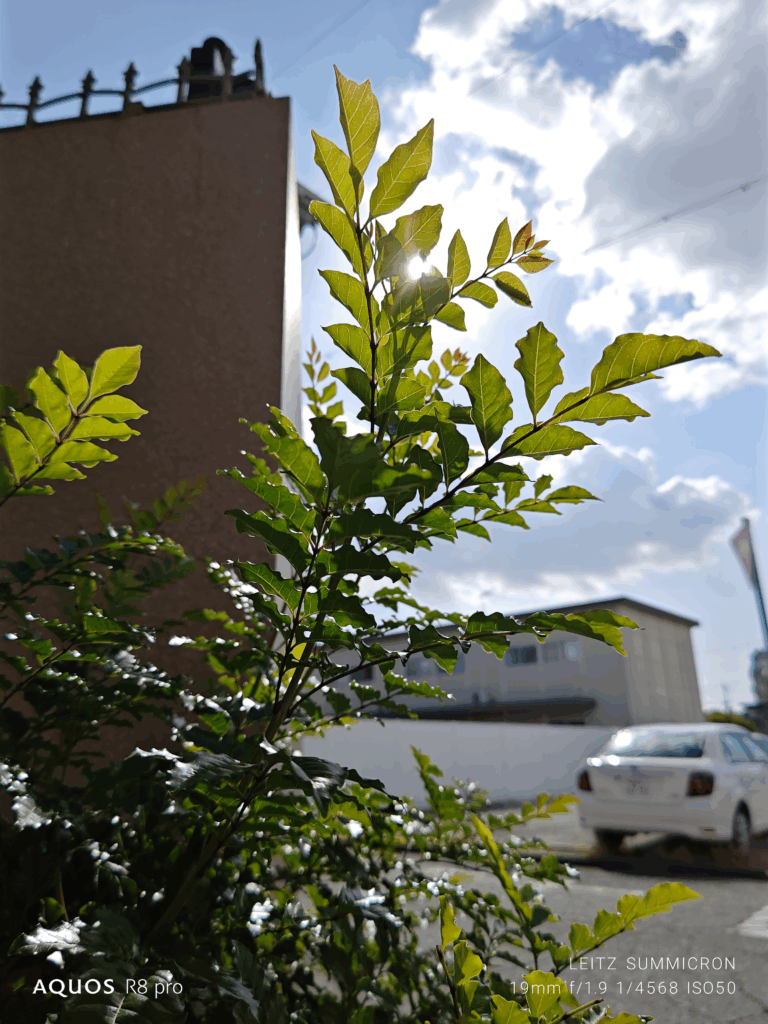

日中の風景・スナップ

日中の屋外では、解像感とダイナミックレンジの広さが素直に効いてきます。建物の細かいディテールや遠景の樹木の葉など、つぶれやすい部分もしっかり描写してくれます。シャドー側を持ち上げつつハイライトを抑えたHDRの効き方で、空の青や雲の質感、ビルのガラスの反射まで、バランスよく残してくれる印象です。よくある「空だけ変に白っぽく飛んでしまう」という失敗がかなり減ります。

色味はやや鮮やか寄りですが、原色がベタ塗りになってしまうほどの派手さではなく、「少しだけ盛れる自然寄り」なバランスだと感じています。青空や新緑、夕方のオレンジなど、見た目よりほんの少しだけ鮮やかにしてくれる感じですね。旅行スナップや街歩きの写真をそのままSNSに出しても違和感が少ないトーンなので、撮って出し運用がしやすいです。

ポートレート・人物撮影

人物に関しては、1インチセンサーの浅い被写界深度と瞳AFの組み合わせがとても強力です。距離が詰まると背景が自然にふわっとボケるので、ポートレートモードに頼らずとも「それっぽい」写真になりやすいのがAQUOSR8proの面白いところです。輪郭だけ不自然にボケることが少なく、髪の毛のエッジも比較的自然に残ります。

肌の色は14chスペクトルセンサーの効果もあり、照明による極端な色転びが起きにくくなっています。室内照明下でも顔色がくすみにくく、美肌補正を控えめにしても、十分にきれいな印象に仕上がるので、過度な加工感を出したくない人にも向いています。ポートレートモードを使う場合も、ボケ量を控えめにしておくと、1インチセンサーらしい自然な立体感を活かしながら楽しめますよ。

テーブルフォト・料理

テーブルフォトでは、19mm相当の広角によるパースをどう活かすかがポイントになります。寄ればメインの料理を大きく見せつつ、背景の雰囲気も入れられるので、カフェの空気感まで一緒に切り取りたいときに重宝します。「料理+テーブル+インテリア」といった情報量の多いシーンでも、1インチセンサーの解像感とダイナミックレンジが効いて、細部までしっかり写る印象です。

料理の色味も、オレンジの電球色でベタッとならず、素材の色をそれなりに保ちながら温かみのあるトーンに落としてくれるので、SNS向けの写真が撮りやすい印象です。ホワイトバランスを少しだけ暖色寄りに振ると、お店で感じた雰囲気をそのまま再現しやすくなります。テーブルフォトが好きな人には、AQUOSR8proの描写はかなりハマるはずです。

AQUOSR8proカメラ評価レビュー

ここまでの内容を踏まえて、AQUOSR8proカメラ性能の「良いところ」と「気になるところ」をざっくり整理しておきます。あなたが購入前にチェックしたいのは、「自分の使い方に合う強みを持っているか」と「弱みが許容できる範囲か」の2点かなと思います。あくまで私の実感ベースですが、判断材料として役立ててもらえたらうれしいです。

AQUOSR8proカメラの強み

- 1インチセンサーとライカ監修ズミクロンレンズによる高い描写力と自然なボケ

- 14chスペクトルセンサーでホワイトバランスが安定し、色再現の信頼感が高い

- Snapdragon8Gen2でHDRや夜景撮影の処理が速く、歩留まりが良い

- 夜景や星空、花火など暗所シーンに強く、作例通りの雰囲気を出しやすい

- マニュアル撮影にも対応し、写真好きが設定を追い込める余地がある

AQUOSR8proカメラで注意したいポイント

- 望遠専用レンズはないため、高倍率ズームはあくまで補助的な画質

- 1インチセンサー機として本体サイズと重量はそれなりにある

- 光学式手ブレ補正はなく電子式補正が中心のため、暗所や動画では構え方に少し気を遣う必要がある

- 広角19mm相当の画角は好みも分かれるので、購入前に店頭で一度試し撮りしておくと安心

カメラだけで見れば、広角〜標準域の画質に振り切った「単眼ハイエンド」という立ち位置です。「遠くの被写体を望遠でガンガン撮るより、近づいて雰囲気ごと切り取りたい」というタイプの人には非常に刺さる1台だと思います。街スナップや旅行、日常の記録を大画面で眺めてニヤニヤしたい人には、かなり相性がいいカメラですね。

逆に、「運動会で子どもを大きく撮りたい」「ステージ上のアーティストをアップで撮りたい」といった用途がメインの人は、望遠レンズを積んだ他機種を検討した方がストレスは少ないかもしれません。このあたりは、あなたの撮影シーンと相談しながら決めていくのが良いと思います。

カメラ機能だけでスマホを選ぶときの考え方については、カメラスタディラボ内のカメラ機能がいいスマホ最新モデル紹介でも整理しているので、合わせてチェックしておくと全体のバランスを取りやすくなります。

写メ券ツーショット 検証📱✨

— ぽぽやぽー (@yoshitakovich) May 5, 2024

左←AQUOS R8pro(通常カメラ)

右→BeautyCamアプリ(クリーミー)

わたしの場合は通常カメラの方が良さそうかなと思いました☺️

暗い場所(ライブハウス)の自撮りはBeautyCamも良さそうなので使い分けてみます!#アヤネイト pic.twitter.com/qBFOqLd7av

AQUOSR8proカメラ性能と選び方

後半では、AQUOSR8proカメラ性能を「どう活かすか」「どんな人に向いているか」という視点で掘り下げます。夜景や星空、花火、ズーム撮影での注意点、AQUOSR7との比較、コスパの考え方まで順番に見ていきましょう。あなたが実際に撮りたいシーンを思い浮かべながら読み進めてもらえると、自分に合うかどうかのイメージがかなり具体的になるはずです。

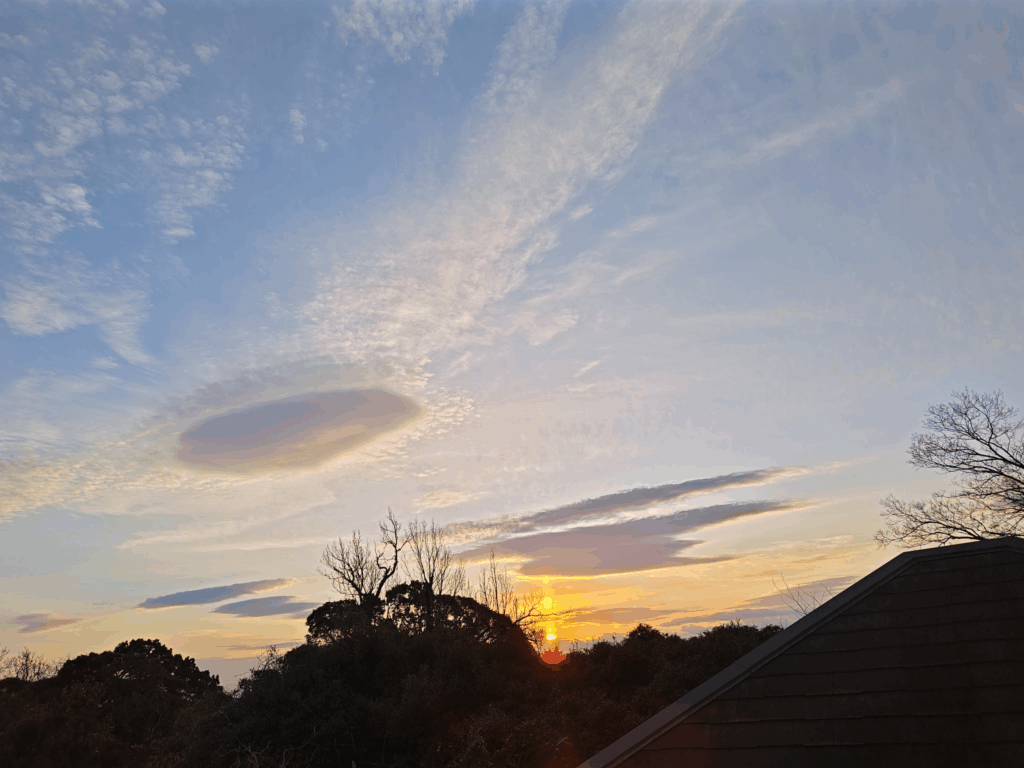

夜景撮影で分かる低照度性能

夜景撮影は、AQUOSR8proカメラ性能の真価が分かりやすいジャンルです。1インチセンサーのおかげで、ISOを無理に上げなくても比較的明るく写せるので、「光が少ない場所でも粘れる」のが大きなメリットです。街灯の少ない路地や、暗めのバーの店内でも、手持ちでここまで写るのかと驚くシーンがけっこうあります。

ナイトモードでは複数枚の画像を合成してノイズを抑えつつ、暗部を持ち上げてくれます。特徴的なのは、明るい看板や街灯のハイライトをほどよく抑えつつ、影になったエリアの情報も残すチューニングで、コントラストを保ちながらも破綻しにくいところです。白飛びや黒つぶれを抑えながら、夜の雰囲気をしっかり残してくれるので、「ただ明るいだけの夜景」になりにくいのが好印象です。

夜景撮影を楽しむコツ

手持ちで撮るときは、できるだけ肘を体に固定して、脇を締めて構えるのがおすすめです。電子式手ブレ補正があるとはいえ、シャッタースピードはやや長めになることがあるので、構え方ひとつで成功率が大きく変わります。壁や手すりに体を預ける、スマホを支える手を二重にするなど、簡単な工夫でも効果は大きいですよ。

また、夜景では露出補正をマイナス側に少し振ってあげると、黒の締まりが良くなり、雰囲気のある写真に仕上がりやすいです。ネオンや看板の光を活かしたいときも、少し暗めに撮ることで色の飽和を防げます。これはあくまで一般的な目安なので、実際の明るさや好みに応じて微調整してみてください。

さらに、AQUOSR8proは暗所でのAFも比較的粘り強く、街灯の少ない場所でも被写体の輪郭をしっかり捉えてくれます。もしAFが迷う場面では、画面をタップしてピントを合わせる「タッチAF」を活用すると、狙った位置にピントが合いやすくなります。夜景は光のコントラストが強いので、明るい看板の縁や街灯の柱など、コントラストがはっきりした部分をタップするのもコツです。

星空撮影花火撮影のおすすめ

AQUOSR8proは、専用の星空モードと花火モードを備えているのが面白いポイントです。スマホで天体や花火を撮ろうとすると設定が難しいイメージがありますが、専用モードをベースにすれば、細かい知識がなくても雰囲気のあるカットが狙いやすくなります。写真に慣れていない人でも、モードを切り替えるだけで「それっぽい」写真に近づけるのはうれしいですよね。

星空モードを活かすポイント

星空モードは、基本的に三脚前提で考えた方が良いです。三脚に固定して、画面をタップしてピントを合わせたら、セルフタイマーでシャッターを切るとブレを抑えやすくなります。星空はシャッタースピードが長くなるので、わずかな手ブレでも星がにじんでしまいます。スマホ用の小型三脚でも十分なので、星を撮りたいなら1つ持っておくと撮影の幅が一気に広がります。

マニュアルで追い込みたい場合は、シャッタースピードを長め(数秒〜十数秒程度)、ISOを中程度にしてノイズと明るさのバランスを取りつつ、試し撮りをしながら調整するのがコツです。ここで紹介する設定値はあくまで一般的な目安なので、実際の空の明るさや月の有無によって適宜変えてください。空が明るい場所ではシャッタースピードを短めに、暗い山間部などでは長めに、といった感じで調整していきます。

花火モードの使い方

花火モードでは、複数枚の連写から綺麗な軌跡を抽出してくれるので、タイミングを完璧に合わせられなくても、見栄えのするカットを残しやすいのが魅力です。三脚があればベストですが、手すりやベンチにスマホを置き、簡易的に固定するだけでも成功率はグッと上がります。どうしても手持ちで撮りたい場合は、連写しながら何枚か撮っておき、その中から一番ブレていないものを選ぶと良いです。

花火撮影では、構図の中に街並みや人のシルエットを入れてあげると、「花火そのもの」ではなく「花火がある風景」として印象的な写真になりやすいので、ぜひ意識してみてください。手前に観客の頭や手を入れたり、川面に映る花火の反射を狙ったりするだけでも、グッとドラマチックな一枚になります。

横から失礼します

— Shin (@HShin615) July 2, 2024

AQUOS R8proで時々星を撮ってますが、カメラ素人でもこのくらいは撮れますよ〜

星空モードにしてシャッター押すだけなのでお手軽です pic.twitter.com/zHOEM7IDpE

ズーム性能と望遠撮影の注意点

AQUOSR8proは、メインの1インチカメラ一本で広角からズームまでをカバーする設計で、専用の望遠レンズは搭載していません。最大6倍ズームまで対応していますが、2〜3倍程度までは実用的、それ以上は「メモ用」と割り切る方が満足度が高いと感じます。これはAQUOSR8proのコンセプトとして、あくまで広角〜標準域の画質を最優先しているからです。

デジタルズームでは、画角を稼ぐために画像を拡大する処理が入るので、どうしてもディテールが甘くなったり、ノイズが目立ちやすくなります。特に夜景や暗所での高倍率ズームは、ノイズリダクションも相まって「塗り絵っぽい」質感になりがちです。このあたりはAQUOSR8proに限らず、ほとんどのスマホが抱えている物理的な限界だと考えておくといいかなと思います。

デジタルズームを使うときの考え方

1インチセンサーの高い解像力を活かせば、等倍〜2倍程度で撮っておいて、あとからトリミングするという使い方も十分アリです。「無理に画面上でズームしすぎない」というだけでも、細部の粘りがまったく違います。トリミングで構図を追い込む前提で撮っておくと、画質の劣化を最小限に抑えながら、見せたい部分を強調しやすくなります。

どうしても遠くの被写体を大きく写したい場合は、被写体に近づけるポジションを工夫するか、別途望遠が強いカメラ機を併用するという選択も視野に入れておくと良いと思います。例えば、運動会やステージ撮影などが多い場合は、「望遠専用の日」だけ別のカメラやスマホを使う、という割り切りも全然アリです。

ズーム耐性やデジタルズームの考え方については、スマホと一眼レフを比較しながら解説しているスマホカメラで一眼レフ並みの画質を手に入れる具体的手法も参考になるはずです。「どこまでスマホで頑張れて、どこから先は専用機に任せるべきか」という感覚がつかみやすくなりますよ。

AQUOSR7比較と価格コスパ

すでにAQUOSR7を使っている人にとって、一番気になるのは「R8proに乗り換える価値があるかどうか」だと思います。センサーサイズやレンズ構成は基本的に共通ですが、色再現や処理速度、AF周りは確実に進化しています。「ハードはそのままに中身をブラッシュアップした」モデルというイメージですね。

AQUOSR7からの主な進化ポイント

- 14chスペクトルセンサーでホワイトバランスが安定し、混在光源下の色再現が改善

- Snapdragon8Gen2でHDRや夜景の処理が高速化し、連写・暗所撮影の歩留まりが向上

- 顔・瞳検出の精度が上がり、大口径1インチセンサーでもピントが外れにくくなった

- サーモマネジメントの改善で長時間の撮影にも強くなった

特に14chスペクトルセンサーによるホワイトバランスの改善は、見た目の変化としてかなり大きいです。R7で「少し色が転ぶな」と感じていたシーンでも、R8proでは安定して自然な色に落ち着くことが多くなりました。これは、撮影後の編集時間を減らしたい人にとって、かなり大きなメリットです。

価格面では、R7と同等〜やや高めのレンジに位置することが多く、決して「安いハイエンド」ではありません。ただ、1インチセンサー機としての完成度と色再現の安定性を考えると、「広角〜標準にフォーカスしたカメラスマホ」としてのコスパは悪くないと感じています。中古市場や型落ち価格も含めて考えると、「R7のまま粘る」より「R8proで色とAFを底上げする」価値は十分あると見ています。

AQUOSシリーズ全体での立ち位置や他機種との比較が気になる場合は、AQUOSの歴代カメラ性能を整理したAQUOS歴代スマホのカメラ性能と選び方も合わせてチェックしておくと、より判断しやすくなるはずです。

AQUOSR8proカメラ性能総まとめ

最後に、AQUOSR8proカメラ性能を一言でまとめると、「広角〜標準域での描写に振り切った、1インチセンサー機の完成形に近い1台」だと感じています。1インチセンサーとライカ監修ズミクロンレンズ、14chスペクトルセンサー、Snapdragon8Gen2の組み合わせによって、日常スナップから夜景、星空、花火まで、高いレベルでこなせるバランスの良さが魅力です。

一方で、望遠専用レンズを積んだ多眼スマホのような「超高倍率ズーム」は得意ではありません。遠くの被写体を引き寄せたい人よりも、「その場の空気感や光を大きなセンサーでしっかり残したい人」に向いたカメラだと言えます。あなたが、「目の前の景色や人との時間を丁寧に写し残したい」というタイプなら、AQUOSR8proのコンセプトとはかなり相性が良いはずです。

こんな人にAQUOSR8proをおすすめしたい

- 夜景や室内、夕景など、光の少ないシーンをよく撮る人

- 人物や料理の色味をできるだけ見た目に近く残したい人

- ポートレートやテーブルフォトで自然なボケを楽しみたい人

- AQUOSR7から乗り換えて、色再現とAFの安定性を一段上げたい人

注意点と情報の取り扱いについて

この記事で紹介しているスペックや数値、撮影設定の例は、あくまで一般的な目安です。実際の仕様や対応状況、最新のソフトウェアアップデート内容については、必ずシャープ公式サイトや各キャリアの公式ページでご確認ください。また、購入判断や運用方法について不安がある場合は、販売店スタッフや専門の技術サポートなど、信頼できる専門家に相談したうえで最終的な判断を行っていただくことをおすすめします。

カメラスマホ選び全体の考え方や、他メーカーとの比較も含めて整理したい場合は、GalaxyやiPhoneとのカメラ比較をまとめたGalaxyとiPhoneのカメラ・価格・機能比較も合わせて読みながら、自分にとってベストな1台を探してみてください。

コメント