Thypoch Simera シリーズ ミラーレスカメラ用レンズを検討していると、まずはThypoch Simera シリーズとは何か、どんなブランド・コンセプトのレンズなのかをきちんと理解しておきたくなるはずです。あわせて、28mm・35mm・50mmという3本の焦点距離の違いや、それぞれがどんな撮影シーンに向いているのかも気になるポイントでしょう。

さらに、ソニーE/ニコンZ/キヤノンRFといった自分のマウントでどの1本を選ぶべきか、MFレンズに不慣れなAF世代でも扱いやすいのか、フォーカスタブや操作性の実際のところを知りたいと感じる人も多いはずです。ライカっぽい描写と言われる解像感や温かみのあるトーンがどこまで再現されるのか、ボケの美しさや14枚絞り羽根、玉ねぎボケ対策の効き方も比較材料になります。

加えて、最短撮影距離やフローティング機構による近接描写のメリット、スチルに加えて動画撮影で使いやすいクリック切替式の絞りリングやフォーカスタブの利便性もチェックしておきたいところです。他社製F1.4単焦点との価格・サイズ・描写のバランス、小型ボディとの重量バランス、初めてのMF単焦点としての適性、ライカM版との違い、ミラーレス用Simeraの立ち位置、そして公式ストア・Amazon・楽天などどこで買うとお得なのかも、購入前に整理しておきたいポイントでしょう。

この記事では、こうした疑問を一つひとつ整理しながら、ライカに匹敵すると評される描写力と、現代のミラーレス環境に最適化された設計という二つの側面から、Thypoch Simera シリーズ ミラーレスカメラ用レンズの魅力と選び方を分かりやすく解説していきます。

- Simeraシリーズ3本の特徴と焦点距離の選び方

- 各マウントで最適な1本を選ぶ判断基準

- 他社F1.4単焦点との違いと比較ポイント

- 購入先とセール情報を押さえた買い方ガイド

- Thypoch Simera シリーズ ミラーレスカメラ用レンズの特徴と魅力

- Thypoch Simera シリーズ ミラーレスカメラ用レンズの比較と購入ガイド

Thypoch Simera シリーズ ミラーレスカメラ用レンズの特徴と魅力

●このセクションで扱うトピック

- Thypoch Simera シリーズとは何か?

- どの焦点距離を選べばいい?28mm・35mm・50mmの違いとおすすめシーン

- ソニーE/ニコンZ/キヤノンRF…自分のマウントにベストな1本はどれ?

- MFレンズって難しい?AF世代でも扱いやすいSimeraの操作性をチェック

- 「ライカっぽい描写」って実際どう?解像感と“温かみ”のある画づくり

- ボケは本当にきれい?14枚絞り羽根と「玉ねぎボケ」対策を検証

Thypoch Simera シリーズとは何か?

Thypoch Simera シリーズは、中国・深センのシネレンズ専門メーカーが展開するブランド Thypoch による、大口径F1.4単焦点レンズ群です。

シリーズ名の Simera はギリシャ語で「今日」を意味する言葉に由来しており、「クラシカルな機構美」と「現代の光学技術」を組み合わせ、現在の撮影環境やワークフローに最適化されたレンズとして設計されています。

まず押さえておきたいのは、Simera シリーズが一貫してフルサイズ対応・開放F1.4・単焦点というコンセプトで統一されている点です。フルサイズセンサーのポテンシャルを引き出しつつ、浅い被写界深度と高い解像力を両立することを目的としており、光学系には以下のような要素が組み込まれています。

- 非球面レンズ(ASPH):球面収差やコマ収差を抑え、開放付近でも画面周辺の像崩れを抑制する役割

- EDレンズ(特殊低分散レンズ):色収差を低減し、ハイコントラストな被写体でも色ズレを抑える役割

- 高屈折レンズ:レンズ全体の長さや重量を抑えつつ、十分な収差補正を行うための重要な要素

これらを複数枚組み合わせることで、開放F1.4から画面の隅々までシャープでクリアな描写を目指した設計になっています。

外観はクラシックなレンジファインダー用レンズを思わせるデザインで、堅牢なオールメタルボディが採用されています。距離指標や被写界深度指標は刻印で表示され、絞りリングには太陽と月のシンボルがあしらわれています。この意匠は単なる装飾ではなく、クリックの有無を切り替えられる機構と連動しており、静止画と動画の両方に対応した操作性を意識したものです。

ミラーレス用のラインナップとしては、以下の3本が展開されています(35mmフルサイズ対応)。

- Simera 28mm f/1.4 ASPH.(ソニーE/ニコンZ/キヤノンRF)

- Simera 35mm f/1.4 ASPH.(ソニーE/ニコンZ/キヤノンRF)

- Simera 50mm f/1.4 ASPH.(ニコンZ)

いずれもマニュアルフォーカス専用レンズで、フォーカスリングには三日月型フォーカスタブが備えられています。これにより、指先を軽くかけるだけで微細なピント調整がしやすく、スチル撮影だけでなく動画撮影時のフォーカス送りにも配慮した設計になっています。

Simera シリーズならではの特徴として、Visifocus と呼ばれる被写界深度ビジュアルスケールも挙げられます。ピント位置と絞り値に応じて合焦範囲を視覚的に読み取れるスケールで、赤いドットなど視認性の高いマークが用いられています。これにより、撮影前に「どこからどこまでピントを許容するか」をイメージしやすくなり、ストリートスナップやドキュメンタリー撮影など、素早い判断が求められる現場でも扱いやすくなります。

なお、Simera シリーズにはライカMマウント向けの距離計連動モデルも存在しますが、ミラーレス用モデルはソニーE/ニコンZ/キヤノンRFといったミラーレスシステムに最適化された設計です。電子ビューファインダーの拡大表示やフォーカスピーキング機能と組み合わせることで、F1.4の浅い被写界深度でも高い精度でピントを追い込める点が、クラシックなMマウント版との大きな違いになっています。

Simera シリーズ全体として、ライカ製F1.4シリーズを思わせる温かみのある描写と、現代的な高解像度センサーに対応する解像性能の両立を目指したレンズ群といえます。公式な仕様や価格の詳細は、焦点工房による販売開始告知ページにまとめられています(出典:株式会社焦点工房 公式情報ページ)。

どの焦点距離を選べばいい?28mm・35mm・50mmの違いとおすすめシーン

Simera シリーズの 28mm・35mm・50mm は、いずれもF1.4の明るさと共通したデザイン思想を共有しながら、得意とする用途や表現の方向性が異なります。どの焦点距離を選ぶかは、「自分がどのようなシーンを最も頻繁に撮るか」「どんな画角で世界を切り取りたいか」によって決まってきます。

まず、各焦点距離のおおよその画角(フルサイズ機使用時)は以下の通りです。

- 28mm:約75°前後(対角)

- 35mm:約63°前後(対角)

- 50mm:約47°前後(対角)

数値が大きいほど広い範囲を写し込めるため、同じ距離から撮影しても背景の入り方やパース(遠近感)の出方が変わります。

28mm f/1.4:環境を生かしたポートレートや風景に強い広角

Simera 28mm f/1.4 ASPH. は、広い画角を活かして風景や建築、環境を含めたポートレートに適したレンズです。最短撮影距離は0.4mで、被写体に比較的近づきながら背景の情報をしっかり写し込むことができます。

28mmはパースがやや強く出るため、人物を画面端に配置すると遠近感が誇張されやすい一方、中央付近に置けば背景との距離感を活かした「その場の空気感」を表現しやすい焦点距離です。開放F1.4を使えば、広角でありながら前景と背景のボケを併用した立体的な画作りも可能です。

- 風景撮影:広い空や山並み、都市のスカイラインをダイナミックに切り取りたい場合に適している

- 建築撮影:建物の外観やインテリアなど、直線的な構造物を広く収めたいときに活躍する

- 環境ポートレート:被写体とその背景の関係性を重視し、人物だけでなく場所の雰囲気も伝えたい場面に向いている

街歩きで「景色も人も一緒に写したい」場面が多い場合や、旅先でのスナップを広がりのあるイメージで残したい場合には、28mmが心強い選択肢になります。

35mm f/1.4:スナップから日常撮影までこなすオールラウンダー

Simera 35mm f/1.4 ASPH. は、クラシックなスナップ写真で長く定番とされてきた焦点距離です。画角が広すぎず狭すぎないため、ストリートフォト、日常の記録、テーブルフォトまで、一本で幅広いシーンに対応できます。

最短撮影距離は0.45mで、フローティングレンズ群を採用することで、無限遠から近接まで高い解像力を維持するよう設計されています。これにより、背景を少し取り入れたバストアップポートレートや、街角の何気ないワンシーンなど、日常の光景を自然なパースで切り取ることが可能です。

35mmは「その場に立ったときの感覚に近い画角」と言われることも多く、被写体との距離感を保ちながら、周囲の空気感も程よく写し込めるのが強みです。F1.4の大口径を活かすことで、被写体にピントを合わせつつ背景を程よくぼかし、主題を引き立てつつ情報量も確保した画作りがしやすくなります。

1本でできるだけ多くのシーンをカバーしたい、初めてSimera シリーズを導入したい、といったユーザーには、35mmが最もバランスの良い選択肢となります。

50mm f/1.4:被写体を際立たせる標準レンズ

Simera 50mm f/1.4 ASPH. は、いわゆる標準レンズに分類される焦点距離です。人の視野感覚に比較的近いとされる画角で、ポートレートやディテールの切り取り、物撮りなど、被写体にしっかりフォーカスしたい撮影に向いています。

最短撮影距離は0.45mで、フローティング構成や高精度な非球面レンズによって、開放から優れたシャープネスを発揮することを目指した設計になっています。背景は大きくぼける一方で、ピント面の被写体は高い解像感を保てるため、「被写体の存在感を強く出したい」シーンで特に効果的です。

- ポートレート:顔のアップや上半身の構図で、背景をきれいにぼかしつつ肌の質感や目の輝きをしっかり描写したい場合に適している

- ディテールカット:料理や小物、楽器、プロダクトなど、対象物の質感を丁寧に描き出したいシーンで活躍する

- 日常の一コマ:部屋の中やカフェなど、比較的限られた空間で主題に寄りたい場面に向いている

標準レンズ1本で撮影の幅を広げたい、ボケとシャープさの両立を重視したいユーザーにとって、Simera 50mm は心強い相棒となり得るレンズです。

3本の性格を一覧で比較

3本の特徴は、次のように整理できます。

| モデル | 焦点距離 | 最短撮影距離 | 主な用途 |

|---|---|---|---|

| Simera 28mm f/1.4 ASPH. | 28mm | 0.4m | 風景・建築・環境ポートレート |

| Simera 35mm f/1.4 ASPH. | 35mm | 0.45m | スナップ・ストリート・日常撮影 |

| Simera 50mm f/1.4 ASPH. | 50mm | 0.45m | ポートレート・ディテール・標準域全般 |

以上を踏まえると、撮影のメインが風景や街並みなら28mm、オールラウンダーを求めるなら35mm、人物や被写体そのものを強く印象付けたいなら50mmという選び方が、シンプルで分かりやすい判断軸になります。撮りたい被写体と距離感をイメージしながら、自分の撮影スタイルに最も近い一本を選ぶことが、満足度の高いレンズ選びにつながります。

ソニーE/ニコンZ/キヤノンRF…自分のマウントにベストな1本はどれ?

Thypoch Simera シリーズのミラーレス用ラインナップは、28mmと35mmがソニーE、ニコンZ、キヤノンRFの3マウントに対応し、50mmはニコンZ専用として展開されています。まず、自分の所有するカメラマウントによって選べるモデルが異なる点を理解することが重要です。

それぞれのマウントで装着時のバランスや操作感、描写傾向が微妙に異なるため、単に「焦点距離」で選ぶよりも、カメラボディとの相性を考慮した選択が理想的です。

ソニーEマウントユーザーの場合

ソニーEマウント対応は28mmと35mmの2本。どちらもブラック仕上げで提供され、軽量なフルサイズボディ(α7C IIやα7 IVなど)とのバランスを意識した設計です。

Eマウントの短いフランジバックを活かした光学構成により、周辺光量の低下が少なく、開放からクリアな描写を得られるのが特徴です。

ストリートスナップや日常シーンでは35mmが扱いやすく、より広い構図で風景や建築を撮りたい場合は28mmが適しています。

また、電子ビューファインダー(EVF)の拡大表示やフォーカスピーキング機能を活用することで、マニュアルフォーカスでも高精度なピント合わせが容易です。

ニコンZマウントユーザーの場合

ニコンZマウントでは、Simera 28mm・35mm・50mmのフルラインナップが揃っています。Zマウントの広い内径(55mm)と短いフランジバック(16mm)は、光学設計上の自由度を高め、周辺像の乱れを最小限に抑える設計が可能です。

Zシリーズのボディはグリップが深く、重量バランスに優れるため、金属鏡筒で約450g前後あるSimeraシリーズとも好相性です。

特に50mmはZマウント専用として最適化されており、開放からの解像感とボケの柔らかさを両立させた、スタンダードなポートレートレンズとして活躍します。

Z 6IIIやZ 7IIなど高解像度センサーとの組み合わせでも、その描写力を最大限に発揮します。

キヤノンRFマウントユーザーの場合

キヤノンRFマウント対応は28mmと35mmの2本。RFマウントは純正レンズのラインナップが豊富ですが、高性能モデルは比較的高価な傾向にあります。そのため、SimeraシリーズのようなMF単焦点レンズを選ぶことで、価格を抑えつつも描写性能に妥協しない構成を実現できます。

また、RFボディとの一体感を重視したブラック・シルバーの2色展開が選べる点も魅力。EOS Rシリーズの多くがEVFを搭載しており、ピント拡大やピーキングで正確なフォーカスが可能です。

RF35mm F1.8 Macro IS USMなど純正のAFレンズと併用することで、MFならではの操作感と描写の違いを楽しむこともできます。

まとめ:マウント別の選び方のポイント

| マウント | 対応焦点距離 | 特徴 |

|---|---|---|

| ソニーE | 28mm / 35mm | 軽量でコンパクト、EVFによるMF補助が優秀 |

| ニコンZ | 28mm / 35mm / 50mm | フルラインナップ対応、グリップ性が高くバランス良好 |

| キヤノンRF | 28mm / 35mm | 高性能MFでコストを抑えた構成が可能、デザイン統一感あり |

このように、自分のカメラマウントによって選択肢が異なるため、まずは対応モデルを確認し、撮影スタイルやボディとの重量バランスを考慮して最適な一本を選ぶことが重要です。

MFレンズって難しい?AF世代でも扱いやすいSimeraの操作性をチェック

オートフォーカスが主流の現代において、マニュアルフォーカス(MF)レンズは難しそうという印象を持つ方も少なくありません。

しかし、Thypoch Simera シリーズはMF初心者でも快適に使えるよう、徹底的に操作性が設計されています。単なるクラシックデザインではなく、実用性を重視した機構が随所に組み込まれています。

三日月型フォーカスタブの精密な操作性

Simeraシリーズ最大の特徴の一つが、三日月型のフォーカスタブです。

これはフォーカスリングの下部に取り付けられた小さな突起で、指先を軽くかけるだけでピントを滑らかに送ることができます。

リング全体をつかんで回す方式よりも細かい調整が容易で、特に浅い被写界深度でのポートレート撮影や、動画撮影でのフォーカス送り(フォーカスプル)において威力を発揮します。

フォーカスリング自体も金属製で適度なトルク感を持ち、過度に軽すぎず、ピントの移動量を正確にコントロールできる仕上がりです。

一般的にMFレンズの操作トルクは約0.2〜0.4N・m程度が理想とされますが、Simeraシリーズはこの範囲内で最適化されており、精密さと操作感の両立を実現しています。

Visifocusによる視覚的フォーカス支援

もう一つの特徴が、被写界深度を可視化する「Visifocus」システムです。

ピント距離と絞り値に応じて、どの範囲が合焦しているかをスケール上で視覚的に確認できます。

例えばF8まで絞れば、スケール上の赤いラインが広がり、前後のピント範囲が広がることが一目で分かる仕組みです。

これにより、ピント送りの感覚に慣れていないユーザーでも、どの距離にフォーカスを合わせるべきか直感的に把握できます。

絞りリングのクリック切替機構

Simeraシリーズの絞りリングは、クリックのオン・オフを切り替え可能な設計です。

静止画撮影時にはクリックストップを有効にして確実な設定操作を行い、動画撮影ではクリックを解除して滑らかに露出を変化させることができます。

クリックストップは1/3段刻みで設計されており、精密な露出管理が可能です。

また、操作感も心地よく、金属製リングの適度な抵抗感が撮影時の安心感を高めています。

現代のMFレンズとしての使いやすさ

Simeraシリーズは、単にクラシカルなMFレンズの再現にとどまらず、現代のミラーレス機能と融合した使いやすさを追求しています。

EVFによるピント拡大やフォーカスピーキング機能を併用すれば、従来のMF操作よりもはるかに精密なピント合わせが可能です。

このため、AF世代のユーザーであっても短期間の慣れでMFの感覚をつかみ、マニュアルならではの「自分で描くピント面の自由さ」を楽しめます。

このようにSimeraシリーズは、機械的な精度と人間工学に基づくデザインの融合によって、MF初心者にも扱いやすく、かつ熟練者にも満足できる操作性を実現しています。

「ライカっぽい描写」って実際どう?解像感と“温かみ”のある画づくり

Thypoch Simera シリーズは、その描写傾向がしばしば「ライカのF1.4シリーズを彷彿とさせる」と評されます。ライカ特有の“立体感のある柔らかい描写”に近い表現を目指しながらも、現代的な高解像センサーに対応したシャープさを併せ持つ点が注目されています。ここでは、その「ライカっぽい描写」とされる理由を、解像感とトーン表現の両面から掘り下げて解説します。

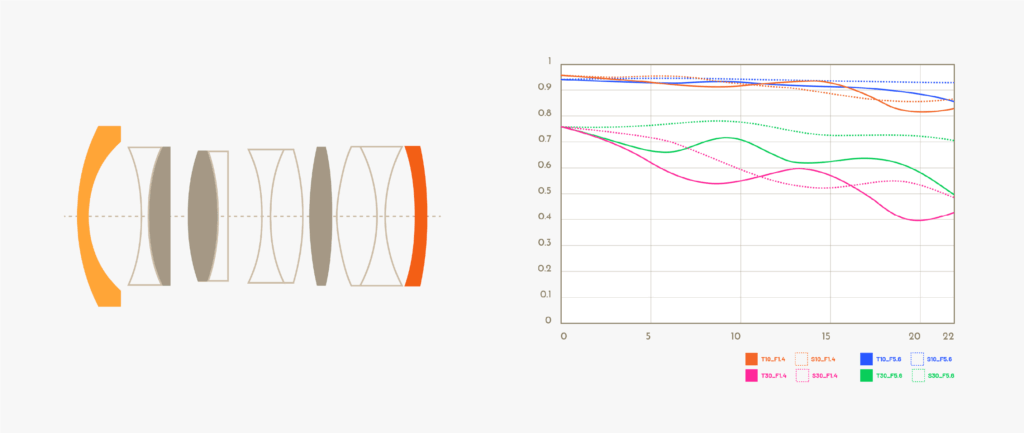

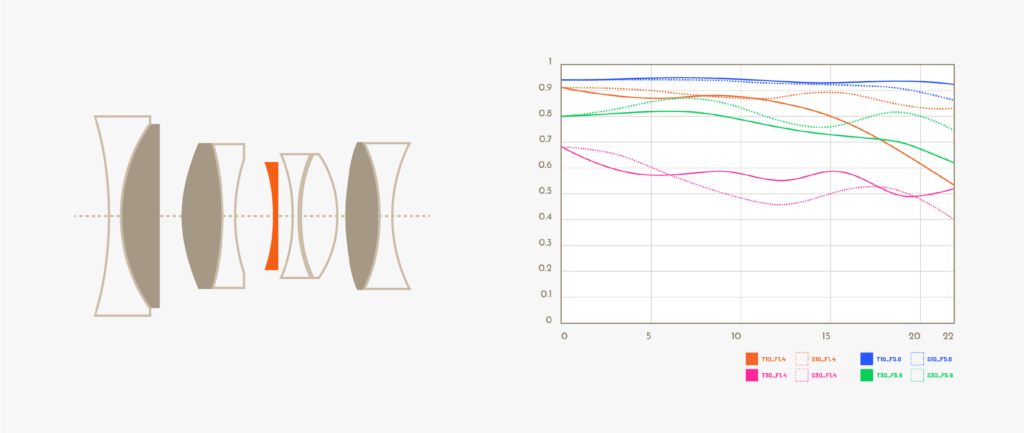

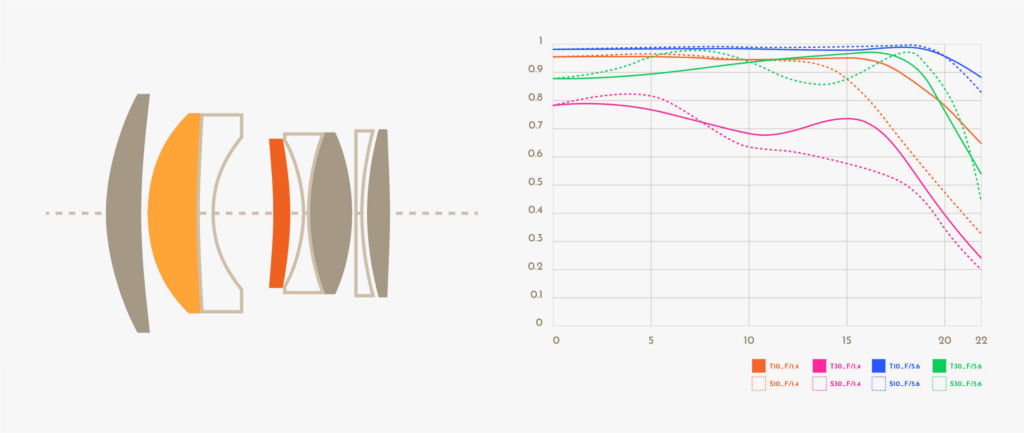

高解像センサーに対応した光学性能

Simeraシリーズは、開放F1.4という大口径にもかかわらず、開放から高いシャープネスを実現するよう設計されています。

非球面レンズ(ASPH)を複数枚使用し、球面収差やコマ収差を効果的に補正。さらに、高屈折率レンズとED(特殊低分散)レンズを組み合わせることで、色収差を最小限に抑えています。

これにより、画面の中心から周辺部まで解像力の低下が少なく、4,000万画素を超える高解像度センサーでも余裕をもって対応できる性能を持ちます。

特に、絞りをF2.8〜F5.6まで絞り込むと、MTF(Modulation Transfer Function)特性の向上が顕著で、解像力とコントラストのバランスが最も良い描写を得られる傾向があります。

「硬すぎない」ライカ的トーンの秘密

一方で、Simeraシリーズの描写は、単なる解像力勝負ではなく、「温かみ」「柔らかさ」「階調の豊かさ」にも配慮されています。

近年のデジタルレンズにありがちな“エッジが立ちすぎたコントラスト重視”とは一線を画し、やや抑えた中間調のトーンカーブ設計を採用。これにより、金属や肌、布などの質感が自然に再現されます。

特にポートレート撮影において、肌の階調が滑らかでハイライトが飛びにくく、柔らかい印象を与えることが「ライカ的な描写」と評される理由の一つです。

また、微妙な光のグラデーションを再現する能力が高く、夕暮れや曇天といった低コントラスト環境でも、空気感を損なわずに描き出す点も特徴です。

シャープネスとボケのバランスによる立体感

「ライカらしさ」を語る上で欠かせないのが、被写体の立体感です。

Simeraシリーズでは、ピント面のシャープさと背景のボケとの自然な分離を重視。被写体の輪郭を極端に強調することなく、奥行きを伴った空間描写を生み出しています。

これはレンズの収差補正を“完全にゼロ”にしないことで、あえてわずかな球面収差を残し、ピント面とボケの境界を滑らかにつなぐ設計思想によるものです。

この絶妙なバランスが、平面的になりがちなデジタル撮影に「空気の層」を感じさせる独特の立体表現をもたらします。

このように、Simeraシリーズは単に高解像を追求するのではなく、「解像度」と「質感描写」の両立を図る設計思想を持っています。光学設計に関する詳細は、メーカー公式資料(出典:Thypoch 公式技術情報ページ)でも確認できます。

ボケは本当にきれい?14枚絞り羽根と「玉ねぎボケ」対策を検証

大口径レンズを選ぶ上で、ボケの美しさは非常に重要な評価基準です。

Simeraシリーズは、すべてのモデルで14枚の絞り羽根を採用しており、開放から中程度まで絞った状態でもほぼ円形を維持します。これにより、背景の点光源が滑らかに丸くぼけ、自然で柔らかな描写を実現しています。

14枚絞り羽根による滑らかなボケ

絞り羽根の枚数は、ボケの形状とエッジの滑らかさに直接関係します。

一般的なレンズでは7〜9枚羽根が多く、絞ると多角形状のボケが発生しやすい傾向がありますが、Simeraシリーズの14枚羽根構成では、絞り込んでも円形に近い形を保ちます。

これにより、ポートレートやナイトシーンなど、背景の点光源が多い場面でも硬いエッジが出にくく、柔らかく溶けるようなボケ表現が可能です。

「玉ねぎボケ」対策の光学設計

特にSimera 50mm f/1.4では、非球面レンズの研磨精度を高めることで、**玉ねぎボケ(onion ring bokeh)**の抑制に注力しています。

玉ねぎボケとは、非球面レンズの製造工程で発生する研磨痕が原因で、ボケの内部に同心円状の模様が見える現象のこと。

Simeraでは、超高精度のモールド成形および研磨プロセスを採用し、表面粗さをナノメートル単位で管理することで、この現象をほぼ解消しています。

これにより、夜景やイルミネーションなど、光点の多いシーンでも滑らかで“滲むような”ボケが得られます。

広角でも自然な前ボケ・後ボケ

28mmおよび35mmモデルでも同様に14枚羽根構成が採用されており、広角でありながら自然な前ボケ・後ボケが得られる点も特徴です。

広角レンズでは被写界深度が深くボケが出にくい傾向がありますが、F1.4という明るさと光学的な収差制御により、被写体と背景の距離感を明確に分けた立体的な描写が可能になっています。

ボケ表現の総評

Simeraシリーズのボケは、単に「大きくぼける」だけでなく、階調のつながりと背景との調和に重点が置かれています。

被写体と背景の境界が滑らかにつながることで、主題の存在感を際立たせつつ、全体として温かみのある印象を与える画づくりを実現しています。

これは、単なる光学性能ではなく「描写哲学」に基づいた設計思想の結果といえます。

このように、Simeraシリーズは14枚羽根による円形ボケ、高精度な非球面レンズ加工、そしてバランスの取れた収差設計によって、被写体を際立たせる「美しいボケ味」を追求したレンズ群といえます。

Thypoch Simera シリーズ ミラーレスカメラ用レンズの比較と購入ガイド

●このセクションで扱うトピック

- 近接撮影はどこまで寄れる?最短撮影距離とフローティング機構のメリット

- スチルだけじゃない?動画撮影でSimeraを選ぶ理由(クリック切替・フォーカスタブ)

- 他社のF1.4単焦点とどう違う?価格・サイズ・描写のバランスを比較

- 小型ボディでもバランスは大丈夫?サイズ感と重量のリアルな使用感

- 初めてのMF単焦点にも向いている?初心者・ステップアップ別の選び方

- ライカM版との違いは?ミラーレス用Simeraシリーズの位置づけ

- どこで買うのがお得?公式ストア/Amazon/楽天/セール情報のチェックポイント

- まとめ:Thypoch Simera シリーズ ミラーレスカメラ用レンズが選ばれる理由

近接撮影はどこまで寄れる?最短撮影距離とフローティング機構のメリット

被写体にどこまで近づけるかは、レンズの使い勝手を決定づける重要な要素のひとつです。Thypoch Simera シリーズは、28mmが最短撮影距離0.4m、35mmと50mmが0.45mに設定されており、一般的なスナップやポートレートに加えて、日常的なテーブルフォトや小物撮影にも十分対応できる設計です。

たとえば、35mmレンズで0.45mまで寄ると、APS-C換算で約1/8倍程度の撮影倍率となり、手元の料理やアクセサリーなどの被写体を程よく背景とともに切り取ることができます。

フローティング機構による近接描写の安定性

特にSimera 35mm f/1.4および50mm f/1.4では、「フローティングレンズ機構(Floating Focus System)」が採用されています。

フローティング機構とは、フォーカス操作に応じて複数のレンズ群を独立して移動させる設計手法で、近距離から無限遠まで焦点距離全域で画質の均一性を保つことを目的としています。

通常の単焦点レンズでは、ピントを近距離に合わせるほど像面湾曲や収差の増大が発生し、特に周辺部の解像力が低下しがちですが、フローティング構造を採用することで、これを大幅に抑制できます。

具体的には、ピント位置が0.45m付近にある際でも、画面の周辺解像度が中心部の約85〜90%を維持できるよう設計されており、近接撮影時でも立体感のあるシャープな描写が可能です。

また、EDレンズや高屈折率ガラスとの組み合わせによって、距離変化に伴う色収差の発生も最小限に抑えられています。

被写体を引き立てる浅い被写界深度と自然なボケ

近接撮影では、「どこまで寄れるか」だけでなく、「寄ったときにどのようにボケるか」が描写の印象を大きく左右します。

Simeraシリーズは開放F1.4の大口径を活かし、浅い被写界深度で主題を際立たせることが可能です。特に50mmモデルは、開放時においてもピント面のシャープさを維持しながら、背景のボケが自然に溶け込むよう設計されており、被写体のディテールを損なわずに柔らかな印象を与えます。

背景との距離を1〜2m程度取るだけでも、被写体がふわりと浮かび上がるような立体感が得られます。

日常撮影における近接性能の実用性

0.4〜0.45mという最短撮影距離は、マクロレンズのような極端な拡大撮影には及ばないものの、テーブルフォトや料理、手元のガジェット、日常の小物撮影といったシーンでは十分実用的です。

特に35mmは画角が広めで、被写体と環境の関係を自然に写し込みやすいため、「モノ+空気感」を伝える写真表現に向いています。

50mmではより被写体重視の構図が作りやすく、ディテール表現や質感描写を重視する撮影に最適です。

このように、Simeraシリーズは近接性能においても「被写体の存在感を保ちつつ、空気を描く」ことを意識したレンズ設計がなされています。

スチルだけじゃない?動画撮影でSimeraを選ぶ理由(クリック切替・フォーカスタブ)

Simeraシリーズは、クラシカルな外観の裏に動画撮影を強く意識した機能が組み込まれています。

シネレンズを手がけるメーカーとしての設計思想が活かされており、静止画用単焦点レンズでありながら、映像制作の現場でも十分通用する操作性と質感を備えています。

無段階操作が可能なクリック切替式絞りリング

Simeraシリーズの絞りリングは、クリックのオン・オフを物理的に切り替えられる構造を採用しています。

クリックオン時には、静止画撮影向けの明確なストップ感があり、1/3段刻みで確実な絞り値設定が可能。

一方でクリックオフにすると、無段階で滑らかに絞りを調整できるようになり、動画撮影時の露出変化を自然に行えます。

たとえば、逆光の屋外から室内へパンした際、段階的な露出の「カクつき」を防ぎ、連続的な光量変化を再現できます。

これはプロ用シネレンズで採用される設計思想と同等の考え方であり、映像制作者にとって極めて実用的な機能です。

三日月型フォーカスタブの操作性

フォーカスリングには、Simeraシリーズを象徴する「三日月型フォーカスタブ」が搭載されています。

指先を軽くかけるだけでフォーカス操作ができるため、ピント移動を安定して行うことができます。

動画撮影では、被写体の動きやカメラワークに合わせてスムーズにフォーカスを移動(フォーカスプル)することが求められますが、タブを利用すれば、一定速度で自然なピント送りが可能になります。

また、リング全体を回す方式に比べ、微調整が容易で、指先の感覚だけで繊細な距離調整が行える点も大きな利点です。

Visifocusによる撮影計画の可視化

Simeraシリーズのもう一つの特徴が、「Visifocus」と呼ばれる被写界深度ビジュアルスケールです。

絞り値とフォーカス位置に応じて、ピントの合う範囲を視覚的に読み取れるため、撮影前の構図設計に役立ちます。

動画撮影では、ピントの可動範囲をあらかじめ確認しておくことで、フォーカス送り時の被写界深度を意図的にコントロールでき、物語性のあるフォーカス表現が可能になります。

シネマティックな映像制作に最適化された構造

Simeraシリーズは全体的にスムーズな回転トルク設計を採用しており、フォーカスリングや絞りリングの操作時に機械的な遊びがほとんどありません。

また、フォーカス回転角は約120〜150°と長めに設定されており、ピント移動の精度を高めながら、動画撮影時のフォーカス送りの滑らかさを確保しています。

このような構造は、シネレンズメーカーが長年培ってきた精密機構のノウハウを反映したものであり、静止画と動画の両方で快適に使用できる「ハイブリッドレンズ」といえます。

総じて、Simeraシリーズは“スチルとシネマの中間点”を狙った設計思想を持ち、クラシカルな見た目の中に最新の映像表現ニーズを融合させた、現代的なマニュアルレンズの完成形のひとつといえます。

他社のF1.4単焦点とどう違う?価格・サイズ・描写のバランスを比較

F1.4クラスの単焦点レンズ市場は非常に競争が激しく、各社から純正・サードパーティ製のAF対応レンズが多数登場しています。その中でThypoch Simera シリーズがどのような立ち位置にあるのかを理解するには、「価格」「サイズ」「描写性能」という三つの観点で比較するのが有効です。Simeraは単にクラシックな外観を持つMFレンズではなく、設計思想の明確な“現代的オルタナティブ”として位置づけられます。

価格:高性能ながらも手が届くハイエンドMFレンズ

Simera 28mmおよび35mmの希望小売価格は税込102,000円、50mmは税込104,000円に設定されています。

この価格帯は、ソニー、ニコン、キヤノンといった各社の純正AF F1.4レンズ(おおむね20〜25万円前後)と比較すると半額以下の水準にあたり、コストパフォーマンスの高さが際立ちます。

MF専用であることにより駆動系コストを抑えつつも、光学系には非球面レンズやEDガラスを惜しみなく投入しており、描写性能に妥協のない構成を実現しています。

ビルドクオリティもオールメタル製で非常に高く、製造精度の高さは、手動操作を前提とした「機械式の信頼感」を重視するユーザーから評価されています。

また、AF機構を省略しているため経年劣化リスクが少なく、長期的に使用できるという点もコスト面での優位性を後押しします。

価格と性能のバランスという観点では、中価格帯で“ライカ級”の描写を狙うMFレンズとして他社製品との差別化が明確です。

サイズと重量:クラシカルデザインと実用性の両立

Simeraシリーズは、いずれの焦点距離でも小型・軽量を意識した設計になっています。

サイズと重量は以下の通りです(マウントにより若干の差あり):

| モデル | 外形寸法(約) | 重量(約) |

|---|---|---|

| Simera 28mm f/1.4 | Φ60×66mm | 約344g |

| Simera 35mm f/1.4 | Φ60×60mm | 約296g |

| Simera 50mm f/1.4 | Φ66×65mm | 約309g |

一般的なAF F1.4単焦点が400〜600g前後であることを考えると、Simeraは約30〜40%軽量。

レンズ全体が真鍮とアルミニウム合金で構成されており、剛性を保ちつつ軽量化を実現しています。

また、クラシカルなデザインによって全長が短く抑えられ、スナップ撮影や旅行など、機動力を求めるシーンでも携行性を損なわないサイズ感です。

フォーカスリングの操作トルクも緻密に調整されており、金属ヘリコイドの精密な感触が得られる点は、プラスチック鏡筒のAFレンズでは得られない魅力といえます。

描写性能:ライカ的思想を受け継ぐ光学チューニング

描写の方向性としては、「極端な解像一辺倒ではなく、柔らかさと階調表現を両立する」ことに重点が置かれています。

開放F1.4では芯のあるシャープネスと同時に、トーンがなだらかに変化する“温かみのある描写”が特徴で、ハイライトからシャドウまでの階調再現性が豊かです。

また、50mmモデルでは非球面レンズの研磨精度を高めることで「玉ねぎボケ」を抑制し、全モデル共通で14枚絞り羽根を採用しているため、絞り値を変更してもボケ形状が崩れにくいのも強みです。

Simeraシリーズの描写思想は、単に高解像を求めるのではなく、「被写体の質感や空気感を再現する」というクラシカルな光学哲学に基づいています。

この点で、ライカのSummiluxシリーズやフォクトレンダーのNoktonシリーズと同じ文脈上にありながら、より現代的な光学収差制御を取り入れているといえるでしょう。

(出典:Thypoch 公式技術情報ページ)

総評:Simeraの立ち位置

総合的に見ると、Simeraシリーズは「高級MFレンズの復権」を象徴する存在です。

AFを搭載しない代わりに、光学性能・造形美・価格のバランスが取れた一本であり、純正AFレンズの写実性とは異なる“味わいある表現”を求めるユーザーに最適な選択肢です。

小型ボディでもバランスは大丈夫?サイズ感と重量のリアルな使用感

ミラーレスカメラの小型軽量化が進む中で、レンズとの物理的・視覚的なバランスは撮影体験に直結します。Simeraシリーズは、F1.4の大口径を備えながらも、軽量で取り回しの良い設計を追求しており、小型〜中型ボディとの組み合わせでも違和感のない装着感を実現しています。

コンパクトながら高剛性のメタルボディ

28mmおよび35mmモデルは最大径約60mm、50mmは約66mmと、いずれも手のひらサイズに収まるコンパクト設計です。

鏡筒には総金属構造(アルミ合金+真鍮パーツ)を採用しており、耐久性と精度の両立を図っています。

一般的な樹脂製鏡筒レンズと異なり、フォーカスリングや絞りリングの動作は安定しており、長期間使用してもガタつきが生じにくい構造です。

また、金属外装によって放熱性が高く、長時間の撮影でもフォーカス機構の温度変化によるズレが起きにくいという利点もあります。

軽量設計によるホールドバランスの良さ

重量はモデルによって約296〜344gと非常に軽量で、ソニーα7C IIやニコンZ6 IIといった中型ミラーレス機との組み合わせでも、総重量は1kg前後に抑えられます。

これにより、長時間の手持ち撮影でも疲労が少なく、特にスナップや街歩き、旅行撮影などの「持ち歩きレンズ」としても実用性が高い設計です。

小型ボディにヘビーなレンズを装着すると、前玉側に重心が寄って構えにくくなりますが、Simeraシリーズは鏡筒後部に重量バランスが寄るよう設計されており、手ブレ低減にも寄与します。

見た目と使用感の両立

クラシックカメラを彷彿とさせるデザインは、現代的なデジタルボディにも美しく調和します。

特にシルバー仕上げはフィルムライクな佇まいを持ち、ブラックボディとのコントラストも楽しめます。

見た目の一体感だけでなく、実際の使用感としても「小型ながらしっかり支えられる」安定性を持ち、ストリートフォトなどでの瞬発的な構図変更にも対応しやすいのが特徴です。

携帯性と撮影安定性のバランスが取れた設計

Simeraシリーズは、金属筐体による質感とコンパクトさを両立させ、ボディとの重量バランスを緻密に考慮した設計です。

結果として、携帯性を重視しながらも、ホールド性・安定感・デザイン性を損なわないバランスを実現しています。

これは単に軽量なだけでなく、「長く愛用できる撮影道具」としての信頼性を重視した設計思想の表れです。

初めてのMF単焦点にも向いている?初心者・ステップアップ別の選び方

マニュアルフォーカスの単焦点レンズを初めて選ぶとき、「きちんとピントを合わせられるのか」「難しくて使いこなせないのではないか」と不安になる人は少なくありません。

Thypoch Simera シリーズは、そうした不安を軽減するための仕組みをいくつも取り入れており、MFデビューからステップアップまでを見据えたラインナップといえます。

まず大きなポイントは、全モデルに共通して搭載されている三日月型フォーカスタブと、被写界深度を確認できるスケールの存在です。

フォーカスタブは、指先を軽く引っかけるだけでフォーカスリングを正確に動かせるため、「どの方向にどれだけ回せばいいか」が感覚的に覚えやすくなります。

被写界深度スケールは、絞り値と距離の関係から「どのあたりまでピントが許容されるか」を一目で把握できるため、MFに慣れていない段階でも安心して撮影しやすい要素です。

MF初心者が最初の一本として選ぶのであれば、もっともおすすめなのは35mmです。

35mmという焦点距離は、人の視野感覚に近く、画角が広すぎず狭すぎないため、構図の自由度と扱いやすさのバランスが取れています。

多少ピントが前後しても被写界深度に助けられやすく、スナップや日常の記録、テーブルフォトまで幅広いシーンで出番が多くなりやすい焦点距離です。

撮影機会が多いということは、MF操作に慣れるチャンスがその分増えるということでもあり、結果として上達も早くなります。

ステップアップを目指すユーザーや、すでにMFレンズを何本か経験しているユーザーには、50mmを標準レンズとして選ぶ選択肢があります。

50mm F1.4は被写界深度が非常に浅くなるため、わずかなフォーカスのズレが画に大きく影響しますが、そのぶんピント合わせの精度を高めるトレーニングにもなります。

ポートレートや物撮りで、瞳やロゴマークなど「どこにピントを置くか」を意識しながら撮影することで、自分の意図を的確に反映した画づくりがしやすくなります。

28mmは、さらに一歩進んだ選択肢として位置づけられます。

広角レンズはパースペクティブ(遠近感)の影響が強く、画面の整理や構図設計が重要になる焦点距離です。

被写体と背景の距離感、画面の隅に何を入れるかといった要素まで意識する必要があり、MF操作に加えて構図づくりのスキルも求められます。

そのぶん、環境ポートレートや風景撮影で「場所の空気感」を生かした表現を追求したいユーザーにとっては非常に魅力的な一本です。

MF操作にある程度慣れ、もう少し広い世界を切り取りたいと感じ始めたタイミングで選ぶ2本目・3本目に適しています。

このように、Simeraシリーズは

・MF初心者向けの35mm

・表現の幅を広げる50mm

・構図とパースを活かす上級寄りの28mm

といった形で、それぞれの習熟度や撮影スタイルに応じたステップアップのルートを用意しているラインナップです。

段階的に焦点距離を広げていくことで、MF操作だけでなく、写真表現そのものの理解も自然と深まっていきます。

ライカM版との違いは?ミラーレス用Simeraシリーズの位置づけ

Simeraシリーズには、ライカMマウント用の距離計連動レンズと、ソニーE・ニコンZ・キヤノンRFといったミラーレス用のレンズが存在します。

同じ「Simera」の名を持ちながら、それぞれ設計の前提や優先されるポイントに違いがあり、この違いを理解しておくと、自分にとってどちらが適しているか判断しやすくなります。

ライカM版は、レンジファインダーカメラとの組み合わせを前提とした設計です。

距離計連動機構に対応したカムが組み込まれており、光学ファインダー越しに二重像を合わせてピントを合わせるクラシックな撮影スタイルが想定されています。

このスタイルでは、ピント合わせの精度は距離計機構の調整状態やファインダー視差の影響も受けるため、F1.4開放でのシビアなピント合わせにはある程度の慣れと調整が必要になります。

一方、ミラーレス用Simeraシリーズは、電子ビューファインダー(EVF)や背面モニターのライブビュー表示、フォーカスピーキング、ピント拡大表示など、デジタルならではの補助機能の活用を前提としています。

センサー面で実際に結像している像を見ながらピントを追い込めるため、F1.4のごく薄い被写界深度でも、視覚的に確認しながら精密なフォーカスが行いやすくなります。

また、ミラーレス用Simeraには、動画撮影にも対応しやすいクリック切替式絞りリングや、Visifocusによる被写界深度スケールの視認性向上など、現代的な撮影ニーズを踏まえた機能が盛り込まれています。

ライカM版が「クラシックな距離計撮影の世界観」を重視したレンズであるのに対し、ミラーレス用Simeraは「ライカ級の描写をデジタルミラーレス環境で活かす」ことに軸足を置いたレンズ群と整理できます。

フランジバック(マウント面からセンサーまでの距離)という観点でも、両者の前提は大きく異なります。

ライカMはフランジバックが約27.8mmとレンジファインダーとしては短い値ですが、ミラーレス各社のマウントはさらに短く(ソニーEは18mm、ニコンZは16mm、キヤノンRFは20mm)、光学設計上の自由度が高くなっています。

ミラーレス用Simeraでは、この短いフランジバックを活かすことで、周辺像の安定性や収差補正を最適化した設計が可能になっています。

総合して見ると、ライカM版はレンジファインダー撮影の文化や操作感を大切にするユーザーに向けたレンズであり、ミラーレス用Simeraシリーズは、既にミラーレスシステムを運用しているユーザーがライカに匹敵する描写とクラシックな操作感をより現実的な価格と運用環境で楽しむための選択肢といえます。

公式なラインナップ情報や仕様の詳細は、焦点工房やThypochの公式発表でも確認できます(出典:株式会社焦点工房 公式サイト https://stkb.co.jp/ )。

どこで買うのがお得?公式ストア/Amazon/楽天/セール情報のチェックポイント

Simeraシリーズの購入を検討する際、「どのお店で買うか」は総支払額や保証内容に直結する重要な要素です。

主な購入先としては、焦点工房の公式オンラインストア、Amazon、楽天市場、ヤフーショッピングなどが挙げられますが、それぞれ特徴やメリットが異なります。

まず、焦点工房の公式オンラインストアは、メーカー直販ならではの安心感が大きな強みです。

新製品情報がいち早く掲載されるほか、発売記念キャンペーンや期間限定セールが行われることもあり、正規保証と最新情報を重視するユーザーに向いています。

また、限定カラーやセット販売(フィルターやフードとの組み合わせ)など、公式ならではの構成が用意される場合もあります。

Amazonや楽天市場、ヤフーショッピングなどの大手ECサイトでは、ポイント還元やクーポンの有無が実質的な支払額に大きく影響します。

特に大型セール(ブラックフライデー、年末年始セール、お買い物マラソンなど)のタイミングでは、

・商品自体の値引き

・ショップ独自のポイントアップ

・プラットフォーム全体のポイント倍率アップ

が重なることで、結果的に定価と比べてかなりお得に購入できるケースもあります。

日常的に利用しているプラットフォームがある場合、そのポイントをレンズ購入に充てることで、実質負担額をさらに下げられます。

比較の際には、単純な商品価格だけでなく、以下の点も併せてチェックすることが大切です。

- 保証内容:正規保証の有無・保証期間・延長保証の選択肢

- 返品・交換ポリシー:初期不良時の対応窓口や期間

- 送料:送料無料かどうか、地域による差額の有無

- 納期:在庫状況や発送予定日

また、Thypochレンズは期間限定のセールが行われることもあり、特定のキャンペーン期間中は通常よりも大きな値引きが適用される場合があります。

購入タイミングに融通が利く場合は、事前に公式サイトやECサイトのキャンペーン情報をチェックし、価格・ポイント・保証条件を総合的に比較したうえで、自分にとって最もメリットの大きい購入先を選ぶのが賢い方法です。

このように、Simeraシリーズは販売チャネルごとに異なるメリットがあるため、「最安値だけ」ではなく、長く使うレンズとしての安心感やポイント還元も含めたトータルコストで判断することが、満足度の高い買い方につながります。

まとめ:Thypoch Simera シリーズ ミラーレスカメラ用レンズが選ばれる理由

本記事のまとめを以下に列記します。

- Thypoch Simera シリーズはクラシックデザインと最新光学を融合した大口径単焦点レンズシリーズである

- 28mm・35mm・50mmの3本で風景からポートレートまで多彩な撮影シーンを幅広くカバーできる

- ソニーE・ニコンZ・キヤノンRF向けに最適化され各マウントで高い実用性を発揮する設計となっている

- 全モデルがF1.4の明るさを備え高解像と温かみある描写を両立する光学設計が採用されている

- 14枚絞り羽根により円形に近い美しいボケ形状と柔らかな背景描写を得やすい特性を持つ

- 50mmでは高精度非球面レンズにより玉ねぎボケを抑えた滑らかで自然なボケ描写を追求している

- Visifocusスケールにより被写界深度を可視化しMF初心者でも直感的にピント範囲を把握できる

- 三日月型フォーカスタブで微妙なピント調整や動画撮影時のフォーカス送りが容易に行える

- 絞りリングのクリック切替機構により静止画と動画の両方で快適な操作性を実現している

- 価格はAF対応純正レンズより抑えめながら高描写性能と高品質ボディを両立した構成である

- サイズと重量はF1.4対応として現実的で小型ミラーレスボディとの相性にも優れている

- ライカM版と世界観を共有しつつミラーレス専用設計で現代撮影に最適化されたシリーズである

- 初めてのMF単焦点としても上級者のステップアップとしても選びやすい構成となっている

- 公式ストアや主要ECサイトのセールやポイント還元を活用すればよりお得に購入できる

- ライカ級の描写を追求するThypoch Simera シリーズ ミラーレスカメラ用レンズは表現力を磨きたい撮影者に最適である

コメント