IXY 650 m 650 違いについて検索している人の多くは、IXY 650 mとはどんなカメラなのか、どのような仕様や特徴を持ち、旧モデルのIXY 650とどこが違うのかを知りたいと考えているでしょう。さらに、実際の価格や発売日、予約のタイミングなども気になるポイントです。

最近では、ネット上に作例やレビュー、口コミなどの情報が増えていますが、内容がバラバラで整理されていないことも多く、「スマホ転送の方法や他モデルとの比較まで一度に分かりやすく知りたい」という声が少なくありません。なぜIXY 650 mが人気なのか、どんな人におすすめできるのかといった具体的な判断材料をまとめて確認したい人も多いはずです。

また、購入後のことを考えて、将来的な買取価格やリセールのしやすさまで見据えて検討したい人もいるでしょう。

本記事では、IXY 650 m 650との違いを中心に、スペック面と実際の使い勝手の両面から分かりやすく解説します。さらに、他モデルとの比較やユーザーの口コミも踏まえながら、購入前に知っておきたいポイントを丁寧に整理しました。

この記事を読み終えるころには、IXY 650 mが自分の用途やスタイルに合うかどうか、納得して判断できるようになるはずです。

- IXY 650 mの仕様と特徴、価格感が分かる

- IXY 650とIXY 650 m 650 違いの要点が整理できる

- 他モデルとの比較から自分に合う一台をイメージできる

- 購入後の使い方や買取まで具体的にイメージできる

IXY 650 m 650 違いを徹底解説!選び方のポイント

●このセクションで扱うトピック

- IXY 650 mとは?仕様と特徴をわかりやすく紹介

- IXY 650 mの価格相場とコスパを検証

- 発売日や予約情報から見る注目ポイント

- スマホ転送で広がる使い方と便利機能

- 口コミで分かるIXY 650 mのリアルな評判

IXY 650 mとは?仕様と特徴をわかりやすく紹介

IXY 650 mは、2016年発売のコンパクトデジタルカメラ IXY 650をベースに、記録メディアをSDカードからmicroSDカードに変更したマイナーチェンジモデルです。イメージセンサーやレンズ構成、映像エンジンなどの基本設計はほぼ共通でありながら、現在主流となっているmicroSDカードに対応させることで、スマホやタブレット、ドローンなど他機器とのデータ連携をしやすくした点が大きな特徴です。(Canon(Japan) プレリリースより)

また、キヤノンは公式情報の中で、IXY 650 mを「カメラを初めて手に取るエントリーユーザーや、携帯性を重視するユーザー向け」と位置付けています。有効画素数約2020万画素の高感度CMOSセンサーと映像エンジンDIGIC 4+の組み合わせにより、日常のスナップから旅行まで、気軽に使える小型機でありながら高精細な描写を狙える設計になっています(出典:キヤノン公式サイト IXY 650 m 製品ページ )。

主な仕様は次のようなイメージです。

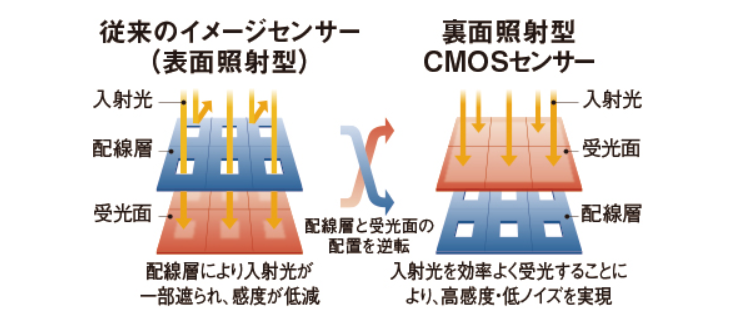

●有効画素数:約2020万画素の1/2.3型高感度CMOS(裏面照射型)

コンパクトデジタルカメラでは標準的〜やや高めの画素数で、A3程度のプリントや、トリミングを行っても十分な解像感を保ちやすい水準です。裏面照射型CMOSセンサーを採用することで、同クラスの従来型センサーよりも高感度特性を高め、暗いシーンでもノイズを抑えた撮影を狙えるようになっています。

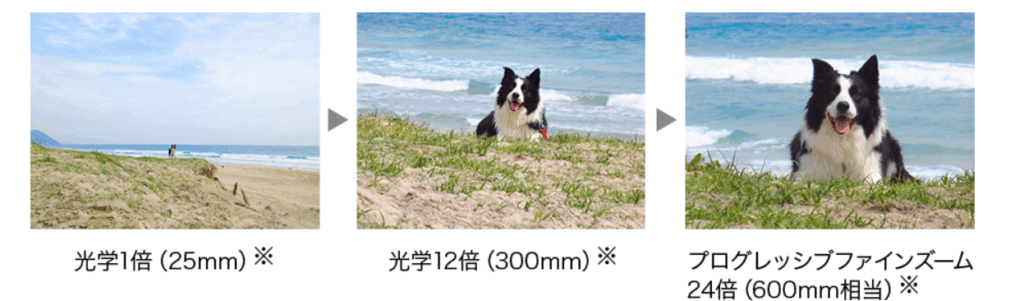

●レンズ:35mm判換算で25〜300mm相当の光学12倍ズーム

広角端25mm相当では、風景や室内での集合写真など、画角が欲しいシーンで威力を発揮します。望遠端300mm相当では、運動会やステージイベントなど被写体との距離がある場面でも被写体を大きく写し出すことができます。さらに、プログレッシブファインズームを使うことで見かけ上24倍相当まで拡張でき、デジタルズーム特有の極端な画質劣化を抑えながら画角を稼げる設計になっています。

●開放F値:F3.6〜F7.0(NDフィルター併用でF10〜F20相当)

レンズ自体の開放F値はF3.6(広角)〜F7.0(望遠)と、スリムコンパクトとして標準的な明るさです。物理的な絞り羽根ではなくNDフィルターを併用することでF10〜F20相当まで減光できるようになっており、日中の屋外撮影でシャッタースピードが上限に達しそうな場面でも露出オーバーを防ぎやすくなっています。

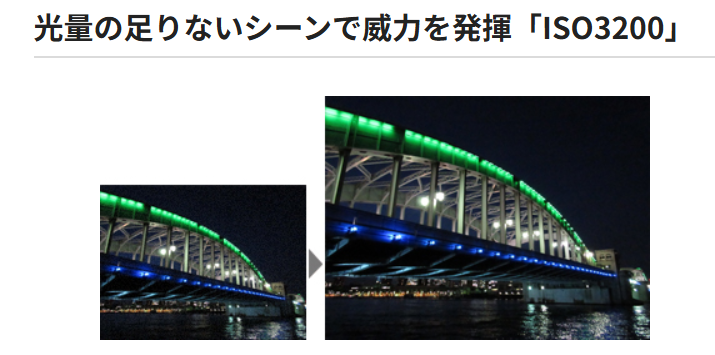

●ISO感度:ISO 80〜3200

ISO80からISO3200までをカバーし、明るい日中から薄暗い室内までひと通り対応可能です。一般的にはISO400〜800程度までを常用域として使い、必要に応じてISO1600〜3200を補助的に使う運用がバランスの良い使い方と考えられます。

●動画:フルHD 1080/30p対応

フルハイビジョン解像度(1920×1080)で毎秒約30コマの動画撮影に対応しており、家族のイベントや旅行の記録動画を残す用途には十分なクオリティです。4K動画には対応しませんが、そのぶんデータ容量やバッテリー消費を抑えながら記録できるため、長時間のイベント撮影にも使いやすい側面があります。

●手ブレ補正:光学式(マルチシーンIS)

角度ブレやシフトブレを検知して補正する光学式手ブレ補正に加え、シーンに応じて最適なISモードを自動で選択するマルチシーンISを搭載しています。静止画では流し撮りISやハイブリッドIS、動画ではダイナミックISやパワードISなどを切り替え、広角から望遠までブレを抑えた撮影をサポートします。

●サイズ・重量:幅約100mm×高さ約58mm×奥行き約23mm前後、質量約146g(バッテリー・カード含む)

CIPA準拠の数値で、バッテリーとメモリーカード込み約146gという軽さに抑えられています。奥行き約22.8mmの薄型ボディーは、胸ポケットやショルダーバッグの小ポケットにも収まりやすく、「普段から常に持ち歩けるカメラ」としての機動力の高さにつながっています。

ポケットにすっと入るスリムボディながら、25mm相当の広角から300mm相当の望遠までカバーする光学12倍ズームを搭載している点は、IXY 650 mの大きな魅力です。旅行先で建物全体を入れたいときは広角端、遠くのステージ上の人物をアップで撮りたいときは望遠端と、レンズ交換をせずに幅広い撮影シーンを1台でこなせます。

●撮影モードも、オートを中心に「こだわりオート」「クリエイティブショット」「ハイスピード連写」「ローライト」「トイカメラ風」「極彩色」など、多彩なエフェクトやシーンモードを備えています。こだわりオートは最大32シーンを自動認識し、人物・風景・逆光・夜景などに応じて最適な設定に切り替えてくれるため、カメラの知識があまりない人でも失敗を減らしやすくなっています。

クリエイティブショットは、1度の撮影で構図や色調、コントラストなどを変えた5枚のアレンジカットを自動生成してくれるモードです。ユーザーは気に入った1枚を選ぶだけで、SNS向けの少しひねりの効いた写真を簡単に作り出すことができます。極彩色やトイカメラ風などのフィルターも、レトロな雰囲気や派手な色乗りを楽しみたいときに有効です。

このように、IXY 650 mは「小型・軽量」「光学12倍ズーム」「簡単操作」「エフェクト豊富」という要素をバランスよく組み合わせた、スタンダードなスリムコンデジとして位置付けられます。最新機能を盛り込んだハイエンドコンデジとは方向性が異なり、あくまで気軽に持ち出して、スマホより一歩上の撮影体験を提供することに主眼を置いたモデルと考えられます。

IXY 650 mの価格相場とコスパを検証

IXY 650 mの直販価格は、キヤノンオンラインショップで税込55,000円に設定されています。希望小売価格はオープン価格ですが、メーカー直販で公表されているこの金額が、実勢価格を考える際のひとつの基準になります。オンラインショップでは、納期情報やポイント還元、キャンペーンなどが随時更新されるため、購入タイミングを検討する際には合わせて確認しておくと判断材料が増えます。

現在のコンパクトデジタルカメラ市場全体を見ると、2万円前後のエントリーモデルから、10万円を超えるプレミアムコンパクトまで価格帯が大きく広がっています。その中で、IXY 650 mの価格帯は「エントリー〜ミドルクラスの中間〜やや上寄り」に位置すると考えられます。

同じキヤノンのコンパクト機を例に挙げると、PowerShot SX740 HSは光学40倍ズームと4K動画に対応した高倍率モデルで、販売価格はIXY 650 mよりも高めに設定されているケースが一般的です。また、1.0型センサーを採用した高画質志向のPowerShot G7 X Mark IIIクラスになると、レンズの明るさや動画性能が大幅に強化される一方で、価格ももう一段高価になる傾向があります。

こうしたラインアップと比較すると、IXY 650 mは「光学12倍ズーム」「フルHD動画」「エントリー向けの操作性」という軸を持ちながら、価格をある程度抑えたポジションに置かれていることが分かります。

IXY 650 mのコストパフォーマンスを考えるうえでは、次のポイントが目安になります。

●スマホより明らかに強力な光学12倍ズーム

近年のスマートフォンは複数カメラや高倍率ズームを採用するモデルも増えていますが、多くはデジタルズームとの併用であり、300mm相当までの光学ズーム専用レンズを備える機種は限られています。IXY 650 mは25〜300mm相当の光学12倍ズームを1本のレンズでカバーしているため、運動会やステージ、動物園などで「もう少し寄りたい」という場面でも、画質を保ちながらフレーミングを追い込めます。スマホだけでは撮りづらいシーンをしっかり押さえられる点は、価格以上のメリットとして評価しやすい部分です。

●フルHD動画まで対応していれば十分という用途かどうか

4K動画が当たり前になりつつある中で、IXY 650 mはフルHD 1080/30pまでの対応にとどまります。しかし、家庭用テレビや一般的なPCモニターでの鑑賞、SNSへのアップロードといった用途であれば、フルHDでも不便を感じないケースが多く、むしろファイル容量の軽さや編集のしやすさが利点になる場合もあります。高精細な4K編集や大画面上映を前提としないのであれば、この仕様はコストを抑える要素としてプラスに働きます。

●タッチパネルや4K動画、超高速AFといった最新機能は割り切れるか

IXY 650 mは、タッチパネル非搭載、4K動画非対応、高速追従AFなどの最新機能も搭載していません。裏を返せば、それらをすべて省くことで価格を抑え、シンプルな操作体系を維持しているとも言えます。必要な機能を自分で見極め、「なくても困らない機能」に対してお金を払わないという考え方ができる人にとっては、この割り切りがコストパフォーマンスの高さにつながります。

高倍率ズームや「カメラで撮る」感覚を重視しつつも、最新スペックを追い求めるわけではないユーザーにとって、IXY 650 mは価格と性能のバランスを取りやすいモデルと言えます。

スマホだけでは届かない画角をしっかりカバーしつつ、持ち運びやすいサイズとシンプルな操作性を両立している点を重視するかどうかが、このカメラのコスパ評価の分かれ目になります。逆に、4K動画や高感度画質、タッチ操作など、最新機能を幅広く求める場合は、より上位のPowerShotシリーズや他社のプレミアムコンパクトを含めて検討することで、自分に合った投資バランスを見極めやすくなります。

発売日や予約情報から見る注目ポイント

IXY 650 mがいつ発売され、どのタイミングで予約できるのかは、購入を検討している人にとって大きな関心事です。発売スケジュールを整理しておくと、購入計画だけでなく「どれくらい話題になっている製品なのか」もイメージしやすくなります。

IXY 650 mは、まず2025年9月10日にキヤノンから正式発表されました。この時点では「2025年10月下旬発売」と案内されており、具体的な発売日は明らかになっていませんでした。その後、10月9日付けのお知らせで「2025年10月23日より発売」と正式に日付が公表され、10月下旬という幅のある表現から、明確な発売日へと情報がアップデートされています。

予約開始については、キヤノンオンラインショップ、家電量販店、カメラ専門店など販売チャネルごとに開始タイミングに若干の差がありますが、多くの店舗で10月23日前後から注文受付を開始しています。発売日と同日もしくは数日前から予約を受け付ける店舗が多く、発売直後に確実に入手したい人は、オンラインの予約ページや店舗のチラシ・Web告知を事前に確認しておくと安心です。

発売・予約のタイミングから読み取れる注目ポイントは次の通りです。

- IXY 650の発売から約9年を経ての再登場であること

- コンパクトデジカメ需要の再拡大に合わせたタイミングであること

まず1点目として、IXY 650 mは2016年発売のIXY 650から約9年ぶりの後継モデルと位置付けられています。間に完全な新型が出ていないことを踏まえると、IXYブランドとしては久々の新製品であり、「IXY」という名前に思い入れのあるユーザーに向けた復活的な意味合いも含んでいると考えられます。

2点目として、コンパクトデジタルカメラ市場の動きを踏まえた投入タイミングであることが挙げられます。スマホカメラの高機能化によって市場全体は縮小傾向にあった一方で、近年は若年層を中心に「スマホとは違う写り」「あえてカメラで撮る体験」に価値を見出す動きが強まっています。特に、レトロなデザインや独特の色味、フラッシュ撮影の雰囲気など、スマホでは出しにくい表現に注目が集まっている状況です。

さらに、日本国内の教育現場では、修学旅行や校外学習でスマホの持ち込みが禁止・制限されるケースが今も少なくありません。そのような場面では、写真を撮る手段としてコンパクトデジカメが再評価されており、「価格を抑えつつ、ちゃんとズームが使えるカメラ」が求められています。IXY 650 mは、旧IXY 650の実績ある基本仕様を引き継ぎながら、記録メディアをmicroSDに変更することで、こうしたニーズへの適合度を高めたモデルと言えます。

発売日が10月下旬(10月23日)に設定されている点も、秋の行楽シーズンや、年末に向けたイベント・旅行の準備と重なるタイミングです。紅葉シーズンの撮影や、冬休み・年末年始の帰省・旅行に向けてカメラを新調したいユーザーにとって、検討しやすい時期に合わせて投入されていると考えられます。

こうした背景を踏まえると、IXY 650 mは単なるマイナーチェンジ機というだけでなく、「IXYの復活」と「コンパクトデジカメ再評価」の流れが交差する時期に登場したモデルとして位置付けられます。発売日や予約スケジュールを押さえておくことで、需要が高まりやすい時期を見越した購入計画や、在庫状況の把握にも役立ちます。

スマホ転送で広がる使い方と便利機能

スマホとカメラの連携がどれだけスムーズかは、コンパクトデジカメを選ぶうえで重要な判断材料になっています。IXY 650 mは、この点をしっかり押さえた設計になっており、「撮るのはカメラ、見る・シェアするのはスマホ」というスタイルを無理なく実現できるのが特徴です。

IXY 650 mはWi-FiとNFCに対応しており、キヤノンの専用アプリ Camera Connectを使うことで、スマホ転送が可能です。Android端末ではNFCを利用してカメラと端末をタッチするだけでアプリが起動し、接続設定が自動的に進むため、初めてWi-Fi接続を利用する場合でも手順を覚えやすくなっています。iPhoneなどNFCを使わない場合でも、アプリからカメラを選択して接続すれば、撮影した写真や動画をスマホ側に取り込めます。

旧モデルのIXY 650では、PCへのWi-Fi転送やPictBridge対応プリンターへのダイレクト印刷など、カメラ単体で完結する周辺機器連携機能が充実していました。一方、IXY 650 mではそのあたりの機能が整理され、スマホ連携を中心としたシンプルな構成に切り替えられています。これは、「撮った画像は最終的にスマホやクラウドに集約する」という現在の一般的なワークフローに合わせて最適化した結果と考えられます。

スマホ転送を前提にした使い方の例としては、次のようなパターンが考えられます。

- イベントや旅行でひたすらカメラで撮影し、ホテルに戻ってからまとめてスマホへ転送

- 修学旅行などで、帰宅後にmicroSDカード経由かWi-Fi転送で親のスマホやPCへバックアップ

- スマホのバッテリーを温存しつつ、撮影はカメラに任せるスタイル

最初のパターンでは、撮影中はカメラに専念し、移動や休憩のタイミングでWi-Fi接続して一括転送することで、スマホのバッテリー消費を抑えながらSNS投稿や家族への共有もスムーズに行えます。2つ目のパターンでは、スマホを持ち込みにくい学校行事でも、帰宅後に家族のスマホへ写真を集約し、クラウドや外付けストレージに保存する流れが組みやすくなります。

3つ目のように、スマホを地図・連絡・支払いなどの「情報端末」としてフルに使いつつ、撮影はIXY 650 mに任せる運用は、旅行中にバッテリー切れを避けたいユーザーにとって現実的な選択肢です。特に、ズーム撮影が多い場面ではカメラ側に負荷が集中するため、スマホよりも交換可能なカメラ用バッテリーに役割を担わせることで、トータルの安心感が高まります。

また、IXY 650 mでは記録メディアがmicroSDになったことで、スマホ側にカードスロットがある機種や、microSD対応カードリーダーを使えば、物理的にカードを抜き差しして高速にデータを移すことも可能です。Wi-Fi接続が苦手な人や、転送枚数が多くWi-Fiだと時間がかかりそうな場合には、こちらの方法が実用的です。特に、Android端末の一部やタブレット、PCではmicroSDスロットを備えたモデルもあるため、ケーブルや複雑な設定なしでデータを扱えるケースが増えます。

Wi-Fi転送とmicroSDの直接読み込みを併用できる点は、家庭内や学校など、利用者のITリテラシーがばらつく環境でもメリットがあります。Wi-Fi設定が得意な人はアプリ経由で、そうでない人はカードリーダー経由でと、状況に応じた方法を選べる柔軟性が残されているためです。

このように、IXY 650 mのスマホ転送機能は、最新の4K動画配信や高度なクラウド連携を前提としたハイエンド機のような尖った仕様ではないものの、「日常の記録をスマホで見て共有する」というニーズにしっかり対応しています。Wi-FiとNFC、そしてmicroSDという3つの要素を組み合わせることで、多くのユーザーにとって扱いやすいバランスの取れた連携環境を提供していると言えます。

口コミで分かるIXY 650 mのリアルな評判

発売直後のタイミングでは、口コミやユーザーレビューは徐々に増えている段階ですが、すでにいくつかの傾向が見え始めています。以下に評判をまとめます。

■ 良い点(ポジティブ評価)

- デザイン性が高く、スタイリッシュで上品な外観。

特にシルバー・ブラックともに高級感があり、「薄くて小さいのに安っぽくない」という声が多い。- 146gという軽量ボディで、携帯性が非常に高い。

99.6×58.0×22.8mmというサイズ感で、ポケットにも入るコンパクトさが好評。- 光学12倍ズームを搭載しながら起動が約1.6秒と速い。

持ち歩き用カメラとして十分なズーム倍率とレスポンスを両立している。- 広角25mmから望遠300mmまでカバーでき、旅行や日常撮影に幅広く対応。

- 1cmマクロ撮影が可能で、近接撮影でも高精細な描写が得られる。

- Wi-FiとNFCを備え、スマホ転送が簡単。microSD対応でデータ共有も容易。

- メニュー構成がシンプルで、初心者でも操作しやすいUI設計。

- 価格が手頃でコスパが良く、エントリー層にも買いやすい。

- 平成期のIXYを思わせる「エモい」画作りが懐かしいと好意的な声も。

- 静止画AFは十分な速度で、撮り逃しが起こりにくいとの評価。

- 口コミでは「新品のコンデジが出たこと自体が嬉しい」という復刻的な支持もある。

■ 悪い点(ネガティブ評価)

楽天、価格.com Amazonレビューより

- 液晶モニターの解像度が低く、やや粗く見づらい。

視野角や輝度も平均的で、屋外では確認しづらいという意見がある。- タッチパネル非対応で、操作感が古いとの声。

特にスマホ世代には「直感的に操作しづらい」との印象。- バッテリー容量が800mAhと少なく、静止画約180枚・動画約40分と短め。

長時間撮影には予備バッテリー必須。- USB充電に非対応(Mini-B端子のみ対応)で利便性が低い。

現行のType-C規格に非対応な点が不満として挙がっている。- 暗所や夜景撮影ではノイズが目立ち、階調再現がやや弱い。

ISO1600以上ではディテールが失われやすい。- 動画はフルHD(1080/30p)止まりで、4K動画に非対応。

動画目的のユーザーには物足りない仕様。- Wi-Fi転送の範囲がスマホ中心になり、PCやPictBridge連携は非対応。

- 手ブレ補正は標準的で、望遠撮影時には両手保持が推奨される。

- ケーブルが同梱されていないため、Mini-Bケーブルを別途用意する必要あり。

- 価格上昇(旧IXY 650の約2倍)に対し、機能進化が控えめとの指摘も。

IXY 650 mは「最新技術で進化したカメラ」というより、“平成のIXYを現代に復刻した再評価モデル” と言える存在です。

携帯性・デザイン・操作性といった日常使いの快適さを重視するユーザーに高く評価される一方、

動画性能や充電規格などの“現代的な利便性”を求める層にはやや物足りなさも残ります。

それでも、「コンデジが再び選択肢に戻ってきた」という点で、評価点以上の価値を感じるユーザーが多いモデルです。

IXY 650 m 650 違いを比較して分かる実力

●このセクションで扱うトピック

- IXY 650 m と 650との違いをスペックで比較

- 作例やレビューから見る画質と使い心地

- なぜ人気?他モデルとの比較で見える魅力

- こんな人におすすめ!使うシーン別ガイド

- IXY 650 m 650 違いのまとめと買取のポイント

IXY 650 mと650との違いをスペックで比較

IXY 650 mとIXY 650は、名前がよく似ているだけでなく、実際の中身もほとんど共通する姉妹モデルです。キヤノンの公式発表でも、IXY 650の基本機能を踏襲しつつ、記録メディアをmicroSDカードに変更したモデルであると説明されており、「写り」や「操作感」はほぼそのままに、使い勝手を現代の環境に合わせたリフレッシュ版と捉えることができます。

違いを整理しやすいよう、主要ポイントを表にまとめると以下のようになります。

| 項目 | IXY 650 | IXY 650 m |

|---|---|---|

| 発売年 | 2016年 | 2025年 |

| 記録メディア | SD / SDHC / SDXC | microSD / microSDHC / microSDXC |

| 有効画素数 | 約2020万画素 | 約2020万画素 |

| センサーサイズ・タイプ | 1/2.3型 高感度CMOS(裏面照射) | 同等 |

| レンズ | 25–300mm相当 光学12倍 | 同等 |

| 最大動画解像度 | フルHD 1080/30p | 同等 |

| 手ブレ補正 | 光学式(マルチシーンIS) | 同等 |

| 通信機能 | Wi-Fi/NFC | Wi-Fi/NFC(PC転送・PictBridgeは非対応) |

| カラー展開 | ブラック/シルバー/パープル | ブラック/シルバー |

この表からも分かる通り、IXY 650 m 650 違いで最も大きいのは「記録メディア」と「一部のWi-Fi機能の整理」です。ここを押さえておけば、どちらを選ぶべきか判断しやすくなります。

まず記録メディアについて、IXY 650は従来のSDカード(SD/SDHC/SDXC)を採用していました。いっぽうIXY 650 mは、スマホやアクションカメラ、ドローンなどで一般的なmicroSDカードに変更されています。

SDカードは物理サイズが大きく、PCのカードスロットにそのまま挿して使える場合も多い一方、スマホとの直接の互換性は高くありません。microSDカードはその逆で、スマホやタブレットとの相性が良く、変換アダプタを使えばPC側でも利用できます。

IXY 650 mではこのmicroSD採用によって、以下のような使い方がしやすくなります。

- microSDカードをスマホやタブレットに直接挿して写真を読み込む

- USBカードリーダー経由でノートPCやタブレットに素早くバックアップする

- 他のmicroSD対応機器(アクションカム、ドローンなど)とカードを共用する

一方で、IXY 650から乗り換える場合、手持ちのSDカード資産がそのまま使えないというデメリットもあります。すでに大量のSDカードを持っている人は、IXY 650を中古で探すほうがトータルコストを抑えられるケースも考えられます。

通信機能の違いについては、IXY 650がWi-Fi経由でPCに画像を転送したり、PictBridge対応プリンターにダイレクト印刷できたりしたのに対し、IXY 650 mではスマホ連携を軸に機能が絞り込まれています。PCへのダイレクト転送やPictBridgeが省かれた代わりに、Camera Connectアプリを使ったスマホ転送にフォーカスした構成になっているイメージです。

これは、「写真は最終的にスマホやクラウドで管理する」という現在の一般的なワークフローに合わせた整理と考えられます。PCをメインに運用したい人は、カードリーダー経由での転送を前提とする必要がありますが、スマホ中心であれば、むしろシンプルで分かりやすい設計と言えます。

画質やズーム倍率、連写性能などは旧モデルと変わらないため、「昔のIXY 650の写りが好きだったので、同じ感覚で使いたい」というユーザーにとっては安心しやすいポイントです。

逆に言えば、最新のAF性能や4K動画、タッチパネル操作などを期待すると物足りなさを感じる可能性もあります。IXY 650 mは、あくまで2016年世代のコンパクトカメラの特徴をほぼそのまま引き継いだモデルだと理解しておくとイメージしやすくなります。

つまり、IXY 650 m 650 違いは「写りや基本性能の差」ではなく、「記録メディアと周辺機能の世代差」と捉えるのが現実的です。どちらを選ぶかは、手持ちのメディア環境やスマホ中心かPC中心かといった、運用スタイルに基づいて判断するのが適しています。

作例やレビューから見る画質と使い心地

IXY 650 mの実力をイメージするうえで、作例やレビューから見えてくる傾向を押さえておくことは役に立ちます。スペック表だけでは分かりにくい「色の出方」や「質感の描写」「操作したときの印象」などは、実際の写真や使用感を通して把握するほうが具体的です。

作例やレビューを眺めると、IXY 650 mの画質傾向は旧IXY 650と非常に近く、キヤノンらしい自然な色再現と、コンパクト機らしいキレのあるシャープさを持った写真が多く見られます。特に、昼間の屋外や光量の十分なシーンでは、約2000万画素クラスの解像感を生かした、すっきりとした描写が得られやすいのが特徴です。細かいディテールが多い風景や建物の写真でも、解像感重視の味付けにより、全体としてくっきりした印象の画になりやすい傾向があります。

ズーム域全体を見ても、広角端から中望遠付近までは比較的素直な描写で、中央部はシャープに、周辺部も極端な流れは少ないという印象が見られます。望遠端の300mm相当まで伸ばすと、画面周辺の解像感がやや落ちる場面もありますが、一般的なL判〜A4サイズのプリントやスマホ画面での鑑賞では大きく気にならないレベルに収まる場合が多いと考えられます。

極彩色やトイカメラ風、モノクロなどのエフェクトを活かした作例では、SNS映えする強めの色やコントラストを楽しむことができ、単に記録するだけでなく「遊べるカメラ」としての側面も感じられます。極彩色モードでは彩度とコントラストがぐっと高められ、青空やネオン、ポップな看板などを撮影すると印象的な仕上がりになりやすいです。トイカメラ風は周辺減光と色味の変化により、レトロな雰囲気や独特のムードを演出できます。

クリエイティブショット機能を使うと、1回シャッターを押すだけでオリジナル+5パターンのアレンジ写真が自動生成されます。これは、構図のトリミングや色調、コントラスト、モノクロ化などをカメラ側が半自動で変化させたもので、ユーザーはその中から気に入った1枚を選ぶだけで、加工アプリを使わなくてもバリエーション豊かな写真を得ることができます。構図や色を考えるのが難しいと感じる初心者にとっても、「こんな切り取り方や色もありなのか」と気づきを得やすい機能です。

一方で、暗所や高感度撮影では、1/2.3型センサーの性格上、ISO1600〜3200あたりからノイズやディテールの粗さが目立ち始めます。特に、画面を大きく拡大したり、大きなサイズでプリントしたりすると、粒状感や細部の塗りつぶしが気になる場合があります。室内のスナップや夜景などでは、以下のような工夫を組み合わせることで、バランスを取りやすくなります。

- できるだけISO感度を抑え、シャッタースピードを遅くしすぎない範囲で手ブレ補正に頼る

- 被写体が静止している場面では、しっかりカメラを構えて手ブレを防ぐ

- 人物撮影では、必要に応じて内蔵フラッシュを活用する

- 大きくプリントする前提ではなく、スマホやSNSでの閲覧を想定する

使い心地の面では、タッチパネル非対応である点や、物理ボタン中心の操作系が「懐かしい」という感覚にも「少しもっさり感じる」という印象にもつながっています。電源ボタンとシャッターボタン、ズームレバーを基本操作の中心とするスタイルは、近年のタッチ主体のカメラやスマホに慣れたユーザーには少し古風に感じられる一方で、「余計なことを考えずに構えてシャッターを押す」というシンプルな撮影スタイルを好むユーザーには分かりやすい設計です。

メニュー構成も、複雑なカスタマイズや詳細なAF設定などはなく、オートモードとシーンモードを中心にしたコンパクトカメラらしい構成になっています。マニュアル露出や細かい色設定を追い込みたい人にとっては物足りないかもしれませんが、「カメラ任せで失敗を減らしたい」「とにかく簡単に撮れればよい」というニーズには合致しやすい仕様です。

また、起動時間や撮影間隔は、最新のハイエンド機ほどの俊敏さはないものの、日常スナップや旅行記録を主用途とするなら問題になりにくいレベルに収まっています。AFも、動きの速いスポーツや動物の追従を得意とするタイプではありませんが、通常の人物・風景撮影であれば大きなストレスなく利用できる範囲と考えられます。

総じて、IXY 650 mの画質と使い心地は、「最新スペックを追い求めるカメラ」というよりも、「コンパクト機らしい軽快さと、キヤノンらしい色づくりを楽しむカメラ」という方向性に振れています。作例やレビューからも、昼間のスナップや旅行写真、エフェクト撮影を中心に楽しむユーザーとの相性が良く、難しい設定に悩まず撮影を楽しみたい層に向いたキャラクターであることが読み取れます。

なぜ人気?他モデルとの比較で見える魅力

IXY 650 mが注目されている背景には、「新しいコンパクトカメラだから」という理由だけでは説明しきれないポイントがあります。

同じメーカー内の他モデルと見比べたときに初めて見えてくる“立ち位置のうまさ”があり、それが人気の理由につながっています。

まず、キヤノンのコンパクトカメラの中でよく比較対象に挙がるのが、PowerShot SX740 HSとPowerShot G7 X Mark IIIです。

PowerShot SX740 HSは、光学40倍ズームと4K動画に対応した超高倍率・高機能モデルです。

24〜960mm相当という超望遠域までカバーできるため、スポーツ観戦や野鳥撮影、遠景のディテールを狙う撮影など、「とにかく遠くまでしっかり写したい」というニーズに強く応えられる設計になっています。

一方で、ボディサイズや重量はIXY 650 mより一回り大きく、価格帯も上になります。

PowerShot G7 X Mark IIIは、1.0型センサーを搭載し、4K動画や高速連写に対応する高画質・動画重視のモデルです。

センサーサイズが大きいことで暗所でもノイズを抑えやすく、背景ボケも得やすいのが特徴です。

特にVlogやライブ配信など、動画用途を重視するユーザーから支持されており、「コンパクトだけれど画質・動画性能には妥協したくない」という層に選ばれています。

Canonコンデジ3機種の比較表

| 項目 | IXY 650 m | PowerShot SX740 HS | PowerShot G7 X Mark III |

|---|---|---|---|

| 発売年 | 2025年 | 2018年 | 2019年 |

| センサー | 1/2.3型 CMOS 約2020万画素 | 1/2.3型 CMOS 約2030万画素 | 1.0型 CMOS 約2010万画素 |

| レンズ(35mm換算) | 25〜300mm 光学12倍 | 24〜960mm 光学40倍 | 24〜100mm 光学4.2倍 |

| 開放F値 | F3.6〜F7.0 | F3.3〜F6.9 | F1.8〜F2.8 |

| 手ブレ補正 | 光学式(マルチシーンIS) | 光学式(5軸補正対応) | 光学式(5軸動画IS) |

| 動画性能 | フルHD(1080/30p) | 4K(30p)対応 | 4K(30p)対応 |

| 通信機能 | Wi-Fi / NFC | Wi-Fi / Bluetooth | Wi-Fi / Bluetooth |

| 記録メディア | microSD系(microSDXC対応) | SD系(SDXC対応) | SD系(SDXC対応) |

| 液晶モニター | 3.0型 約92万ドット(固定) | 3.0型 約92万ドット(可動式) | 3.0型 約104万ドット(チルト式) |

| サイズ(幅×高さ×奥行) | 約100×58×23mm | 約110×64×40mm | 約106×61×42mm |

| 重量(バッテリー含む) | 約146g | 約299g | 約304g |

| 実勢価格(税込) | 約55,000円 | 約63,000円前後 | 約85,000円前後 |

これらの比較からも分かるように、IXY 650 mは「最軽量・最小サイズ」でありながら、光学12倍ズームという十分な撮影範囲をカバーしている点が大きな魅力です。

一方、PowerShot SX740 HSは望遠性能重視、G7 X Mark IIIは高画質・動画重視と、明確に方向性が異なります。

IXY 650 mの強みを数値で整理

- 重量:約146g(他モデルの約半分)

- ズーム倍率:光学12倍(広角25mm〜望遠300mm)

- 価格:約55,000円(税込)と最も手頃

- サイズ:約100mm幅×23mm厚で携帯性抜群

- バッテリー持続枚数:約250枚(CIPA準拠)

これらのバランスが「手軽に持ち歩けて、スマホ以上に撮れるカメラ」として高く評価されています。

つまり、IXY 650 mは「極端な強み」を持つモデルではなく、携帯性・ズーム・価格・操作性を高水準で両立した“総合力の高い一台として人気を集めているのです。

こんな人におすすめ!使うシーン別ガイド

IXY 650 mが自分に合っているかどうかを判断するためには、スペックだけでなく、「どんなシーンでどう使いたいか」をイメージすることが大切です。ここでは、代表的な利用シーンごとに、どのような人に特に向いているかを整理しておきます。

●学校行事・修学旅行用のカメラを探している人

スマホ持ち込みが制限される学校行事では、今でもコンパクトデジカメが活躍しています。特に修学旅行や校外学習では、一定以上の画質とズーム性能を備えつつ、壊れたり紛失したりした場合のダメージが小さい価格帯のカメラが求められます。

IXY 650 mは、25〜300mm相当の光学12倍ズームにより、バスの車内から外の景色を撮ったり、少し離れた位置から友人を撮ったりする場面でも柔軟に対応できます。操作系もオート中心で、電源をオンにしてズームし、シャッターを押すという基本動作だけで、ある程度カメラ任せに撮影できます。中高生が初めて扱うカメラとしても理解しやすい構造になっている点は、保護者にとって安心材料になりやすい部分です。

microSD対応のおかげで、旅行から帰ってきたあとにカードを取り出して、家族のスマホやPCにデータを移しやすい点も実用的です。Wi-Fi転送が苦手な場合でも、カードリーダーを使えば物理的なコピーで対応できるため、家庭内での写真の共有・バックアップがしやすくなります。

●旅行やお出かけ用のサブカメラが欲しい人

メインはスマホカメラで十分だけれど、もう少ししっかりズームしたい、バッテリーを気にせず撮りたい、というニーズにもIXY 650 mは向いています。ポケットサイズのスリムボディなので、旅行中も邪魔になりにくく、観光地での記念写真から望遠を活かしたスナップまで、スマホと役割分担をしながら使いやすいカメラです。

例えば、風景や食事、ちょっとしたスナップはスマホで撮りつつ、遠くの建物やステージ、動物など「ズームしたい被写体」はIXY 650 mに任せる、という運用が現実的です。撮影はカメラに集中させることで、スマホのバッテリーを地図・翻訳アプリ・決済・連絡などに回しやすくなり、旅全体を通してバッテリー不足の不安を軽減できます。

●機械操作が苦手な家族へのプレゼントを考えている人

複雑なメニュー操作や設定が必要なカメラだと、慣れていない家族にはハードルが高くなりがちです。その点、IXY 650 mはオート中心の操作体系で、電源を入れてズームしてシャッターを押す、という基本動作だけでも十分な写真が撮れます。モードダイヤルもシンプルで、細かなカスタマイズを前提としていないため、「ボタンが多すぎてよく分からない」という戸惑いを減らしやすい設計です。

高機能すぎないことが、むしろ分かりやすさにつながっているタイプのカメラと言えます。家族写真や旅行、孫の写真など、日常の記録を中心に撮りたい人にプレゼントする機種としても候補にしやすいモデルです。

●レトロなカメラ体験を楽しみたい人

最新のタッチパネル式カメラではなく、あえて物理ボタン中心の操作感や、フルHDまでの動画、必要十分なズーム倍率といった「ひと昔前のコンデジらしさ」を楽しみたい人にも、IXY 650 mは魅力があります。

オートフォーカスや連写性能、動画解像度などは近年のハイエンド機と比べると控えめですが、その分「撮る」という行為そのものをシンプルに楽しみやすい設計です。極彩色やトイカメラ風、オールドポスターなどのエフェクト撮影やクリエイティブショットを使えば、レトロでエモい雰囲気の写真を簡単に量産できます。いわば「デジカメブーム第1世代の感覚」を、現代のスマホ環境に合わせて再体験できるようなポジションにあると言えます。

以上のように、自分の用途がどこに近いのかをイメージすると、IXY 650 mが本当にフィットするかどうかを判断しやすくなります。スペック表だけでは分からない「どんなシーンで、どんな人が使いやすいのか」を具体的に想像しながら検討することで、購入後の満足度を高めやすくなります。

IXY 650 m / 650 違いのまとめと買取のポイント

本記事のまとめを以下に列記します。

- IXY 650 m 650 違いは記録メディア変更とWi-Fi機能整理が中心となる

- 画質やズーム性能はIXY 650と同等で光学12倍ズームをそのまま継承

- 1/2.3型約2020万画素センサーとDIGIC 4+で日中スナップが鮮明に撮れる

- タッチ非対応の3.0型液晶やフルHD動画など操作感は従来型の仕様に近い

- microSD対応によりスマホやPCへのデータ転送がより簡単になった

- Wi-Fi転送やPictBridge非対応でスマホ連携重視の設計へ刷新された

- 公式オンライン価格は税込55,000円で中価格帯コンデジに位置する

- PowerShot SX740 HSなどより控えめながら価格と携帯性で優位性がある

- 修学旅行や日常スナップなど気軽に撮影したい人に特におすすめできる

- エフェクト撮影やクリエイティブショットで独自の雰囲気を楽しめる

- 口コミでは軽量性とズーム性能が好評で高感度面に課題があるとの声も

- 買取面では2025年発売モデルとして一定の需要が続く可能性が高い

- 下取り非対象のため売却時は専門店やフリマ利用が現実的な選択になる

- 最新スペックより価格や操作性を重視する人に価値ある一台といえる

コメント