パソコンの動作を快適にしたいと考え、「SSD 増設」を検討している方へ。本記事では、SSD 増設のメリットから、ノートパソコンにおけるSSD 増設の注意点、外付けSSDによる手軽な容量追加まで、幅広く解説します。

また、増設後にSSDが認識しない場合の対処法や、正しく機能させるためのSSD増設設定についても詳しく説明します。さらに、ノートパソコン ssd 増設 やり方をステップごとに紹介し、SSD増設おすすめモデルもジャンル別にまとめています。SSD 増設後の確認方法や、ゲーミングPC SSD 増設 おすすめポイント、カメラ SSD 増設の利点についても掘り下げます。容量選びに悩む方には「SSDは512GBと1TBのどちらがいいですか?」という疑問にも答えます。

もしノートパソコンのSSDが足りなくなったらどうすればいいか、SSDが売れなくなった理由は何か、メモリ増設とSSDどっちがいいのかまで、実用的な情報をまとめました。SSD増設に関する疑問や悩みをすべて解決する内容になっています。

- SSD増設によるパソコン性能向上の具体的なメリットを理解できる

- ノートパソコンやゲーミングPCにおける最適なSSDの選び方を理解できる

- SSD増設作業の手順と設定、認識しない場合の対処法を理解できる

- 用途別におすすめのSSDモデルや容量選びの基準を理解できる

SSD 増設でパソコン性能をアップ

パソコンの動作が遅く感じたり、ストレージ容量に不満を持ったりしていませんか?そんなときに効果的なのが「SSD増設」です。SSDを追加・換装することで、起動時間の短縮やデータアクセスの高速化が実現し、日々の作業が驚くほど快適になります。特にノートパソコンの場合は、スペースや規格に応じた慎重な対応が求められます。

本記事では、SSD増設のメリットから実際のやり方、注意点まで初心者にもわかりやすく詳しく解説します。

SSD 増設 メリットを徹底解説

現在の私は、SSDを増設することでパソコンの動作速度が格段に向上すると強く考えています。これには明確な理由があり、HDDに比べてデータの読み書き速度が圧倒的に速いためです。例えば、電源を入れてからデスクトップ画面が表示されるまでの起動時間が劇的に短縮されます。

また、アプリケーションの立ち上げもスムーズになり、作業の開始までの待ち時間が大幅に減少します。このため、日常作業の効率が飛躍的にアップし、ストレスフリーな作業環境が手に入ります。さらに、ファイルのコピーや移動といった操作も高速で完了するため、業務時間の短縮にも貢献します。

結果として、SSDの増設は作業効率の向上だけでなく、パソコン全体の使用感を大きく改善する非常に効果的な手段と言えるでしょう。

SSDとは何かの解説は以下の記事を参照ください

ノートパソコン ssd 増設 やり方ガイド

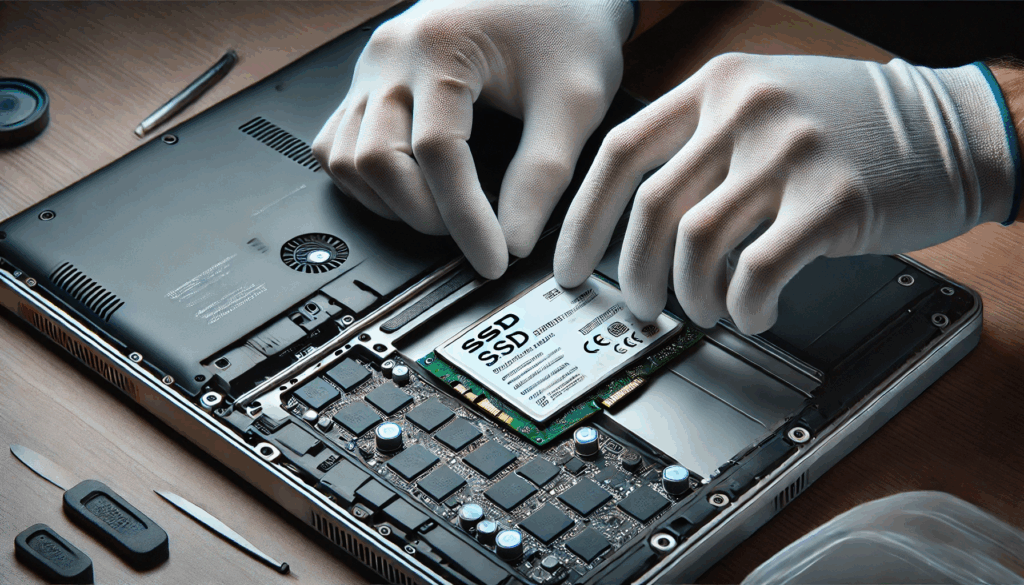

ここでは、ノートパソコンのSSD増設作業をSTEPごとに分かりやすく解説していきます。

道具の準備から実際の取り付け、設定まで、順を追ってしっかり確認しながら作業しましょう。

●STEP1:必要な道具と情報を準備する:まず最初に、作業に必要な道具と機種情報を揃えます。

準備する道具:

- 精密ドライバーセット(小型ネジ対応)

- 静電気防止手袋

- プラスチック製のオープナー(傷防止)

- 交換用SSD(対応規格を要確認)

- 外付けHDD/SSDケース(旧ストレージを再利用したい場合)

- バックアップ用ストレージまたはクラウドサービス

収集すべき情報:

- ノートパソコンの型番・モデル名

- 対応するSSDのタイプ(例:M.2 NVMe、M.2 SATA、2.5インチ SATAなど)

- 分解方法(メーカー公式マニュアルやネット情報を参考に)

●STEP2 データのバックアップを行う:作業中に万が一ストレージが破損してもいいように、データのバックアップを必ず取ります。

方法:

- 外付けストレージにファイルをコピー

- クラウドストレージ(例:Googleドライブ、OneDrive)にアップロード

- システム丸ごとバックアップを取る場合は専用ソフトを使用

●STEP3 ノートパソコンの電源を切り、バッテリーを外す:安全第一です。必ずパソコンの電源を切り、可能であればバッテリーも取り外します。(内蔵バッテリーの場合はBIOSで「バッテリー無効化」オプションがあることも)

注意:静電気防止手袋を装着して、パーツを傷めないようにしましょう。

●STEP4 裏蓋を慎重に開ける:次に、ノートパソコンの裏蓋を開けます。

ポイント:

- 精密ドライバーで小さなネジを外していきます。

- 隠しネジ(ゴム足の下など)にも注意。

- プラスチック製オープナーを使ってツメを外し、力任せにこじ開けないこと。

STEP5 既存ストレージを取り外す:既存のSSDまたはHDDを取り外します。

取り外し手順:

- ストレージを固定しているネジを外す

- コネクタを傷つけないように慎重に取り外す

- 取り外したストレージは、念のため保管しておきましょう

STEP6 新しいSSDを取り付ける:次に、購入した新しいSSDを取り付けます。

取り付け方法:

- コネクタにまっすぐ差し込みます。(M.2なら斜め45度くらいに差してから倒す)

- しっかり固定ネジで留めます。

- 2.5インチSSDの場合は専用マウンターが必要なこともあるので注意。

STEP7:裏蓋を閉じて組み立て直す:新しいSSDを装着したら、裏蓋を元通りに戻します。

注意:

- ツメをきちんと合わせてからネジを締めましょう。

- 強引に押し込まないこと。

- 外したネジを間違えないように管理しておきましょう。

STEP8 パソコンを起動し、SSDを認識させる:パソコンを起動し、新しいSSDが認識されているか確認します。

確認方法:

- BIOSに入り、ストレージリストをチェック

- Windows上で「ディスクの管理」から認識確認

- 未初期化なら、ディスクの初期化・パーティション作成を行います

STEP9:必要に応じてOSをインストールまたはクローンを復元する:SSDをシステムドライブにする場合は、OSの新規インストールか、バックアップからのクローン復元作業が必要です。

選択肢: クローン復元:以前の環境をそのまま引き継げる。新規インストール:クリーンな環境を作れる

SSD 増設 ノートパソコンのポイント

現在の私は、ノートパソコンのSSD増設を検討する際には、デスクトップとは異なる特有の注意点が多く存在すると強く認識しています。そこで今回は、増設時に押さえておきたい重要なポイントを詳しく解説します。

ノートパソコンの内部スペースに注意

現在の私は、ノートパソコンのSSD増設において、内部スペースの制限とSSDのサイズ規格を正しく理解することが極めて重要だと考えています。ノートパソコンは、一般的に本体厚みが15mm~20mm以内に収められているため、内部の空間には大きな余裕がありません。このため、どのSSDを選べるかは、スペースの広さに大きく左右されます。

まず、SSDのサイズ規格について整理しておきましょう。

- 2.5インチ SATA SSD

サイズ:約100mm×70mm×7mm(厚さ)

特徴:HDDと互換性があり、取り付けやすいが本体サイズが大きめ。 - M.2 2280 SSD

サイズ:幅22mm×長さ80mm

特徴:最も一般的なM.2サイズ。多くのノートパソコンやゲーミングノートに対応。 - M.2 2230/2242 SSD

サイズ:幅22mm×長さ30mm または42mm

特徴:超小型ノートやモバイルデバイス向け。内部スペースが極端に狭い場合に使われる。

このような規格が存在するため、単に「M.2 SSD」と書かれていても、長さや厚みが異なる可能性があるのです。

ここから、パソコン内部のスペースに応じたSSDの選び方を見ていきましょう。

- 内部スペースに2.5インチベイ(約7mm以上の高さ)がある場合

→「2.5インチ SATA SSD」が使えます。価格も比較的安く、取り付けも簡単です。 - 内部スペースが薄型でM.2スロット(80mmまでの長さ)を備えている場合

→「M.2 2280 SSD」を選びましょう。高速なNVMeタイプも選べるため、性能向上が期待できます。 - 極端に狭いスペース(長さ30mm~42mm程度)しかない場合

→「M.2 2230」または「M.2 2242 SSD」が必要になります。特にモバイルノートやタブレットPCでは、この小型サイズが必須となることがあります。

このため、増設を考えたときには、単にスロットの有無を見るだけでは不十分です。実際に内部のサイズを測定するか、メーカー公式の仕様表を確認し、「取り付け可能なSSDの規格」を必ず把握しておきましょう。

また、M.2スロットには「SATA接続」と「PCIe NVMe接続」の違いも存在します。たとえば、PCIe NVMe接続のSSDは最大で3500MB/s以上の読み込み速度を持つものもありますが、SATA接続では550MB/s程度が上限です。せっかくスペースをクリアしても、接続方式を間違えると十分なパフォーマンスを発揮できないため、こちらもあわせて確認することが重要です。

このように考えると、ノートパソコンのSSD増設には「スペース」「サイズ規格」「接続方式」という三つの視点を押さえることが、失敗しないためのカギとなるのです。

保証・サポートへの影響も考慮する

こうしてSSDを増設することは非常に魅力的ですが、注意点として、自己増設を行うとメーカー保証が無効になる場合もあります。

特に、分解シールを剥がす必要があるタイプのノートパソコンでは、サポート対象外となるリスクがあるため、作業前に保証規定を確認しておくことが重要です。もし不安がある場合は、メーカーや専門業者に依頼する方法も検討すると良いでしょう。

必要な道具と事前準備

ノートパソコンのSSD増設には、いくつかの専用道具と慎重な事前準備が不可欠となります。ただ適当に工具を揃えるのではなく、「なぜ必要なのか」を理解して用意しておくことで、作業の安全性と確実性が大きく向上します。

まず、必要な道具を具体的に整理していきましょう。

- 精密ドライバーセット

→ ノートパソコンのネジは非常に小型で、通常のドライバーではサイズが合わず傷を付けてしまうリスクがあります。特に、プラス#0、#00、トルクスT5などのビットが必要になることが多いです。これを使うことで、正確にネジを外し、再装着時にも破損リスクを抑えられます。 - 静電気防止手袋またはリストストラップ

→ 作業中に発生する静電気は、SSDやマザーボードといった精密機器に致命的なダメージを与える恐れがあります。静電気防止手袋やリストストラップを使うことで、自分の体に帯電した静電気を安全に逃がし、部品を守ることができます。 - プラスチック製オープナー(スパッジャー)

→ ノートパソコンのカバーは、ツメや粘着素材で固定されている場合が多く、金属工具で開けようとすると傷や破損の原因になります。プラスチック製オープナーを使うことで、筐体にダメージを与えずに安全に分解作業が行えます。 - 小型トレイまたはマグネットトレー

→ 作業中に取り外したネジやパーツを紛失しないために、小型トレイやマグネットトレーを使用します。これにより、細かい部品の管理がしやすくなり、組み立て時もスムーズです。 - クロスやエアダスター

→ ノートパソコン内部は意外とホコリがたまっています。SSDを取り付ける前に、クロスやエアダスターを使ってホコリを取り除くことで、放熱効率を高め、トラブルを防止します。

次に、作業に入る前の「事前準備」も非常に重要です。

- システムとデータのバックアップを取る

→ 作業ミスや機器トラブルに備えて、現在のシステムイメージや大切なデータを事前にバックアップしておきましょう。これには外付けHDDやクラウドストレージを利用すると便利です。例えば、Windowsなら「バックアップと復元(Windows7)」機能を使えば、システム全体を簡単に保存できます。 - 必要なドライバやツールを事前に用意しておく

→ SSDを増設した後、正常に動作させるために、最新のストレージドライバやクローン作成用ソフトウェア(例:Macrium ReflectやEaseUS Todo Backupなど)をあらかじめダウンロードしておくと安心です。

このように、道具選びと事前準備をしっかり行っておくことで、SSD増設作業の成功率は格段に高まります。万全の体制で臨めば、初心者でも安全かつスムーズに作業を完了できるでしょう。

BIOS設定や初期化作業も視野に

そして、SSDを取り付けた後には、パソコンが新しいドライブを正しく認識しているかどうかを必ず確認する必要があります。ここで注意しておきたいのは、BIOS画面の表示方法や設定項目の名称はパソコンのメーカーやモデルによって異なるということです。そのため、事前に自分の機種に合った手順を調べておくことが非常に重要です。

それでは、一般的な流れに沿って、BIOSでSSD認識を確認する手順を詳しく説明していきます。

1. BIOSにアクセスする方法

通常、パソコンの電源を入れた直後、メーカーのロゴが表示されたタイミングで、特定のキーを押すことでBIOS画面に入ることができます。よく使われるキーは以下の通りです。

- DELL製:F2キー

- HP製:F10キー

- Lenovo製:F1キーまたはF2キー

- Acer製:F2キー

- ASUS製:F2キーまたはDeleteキー

- Microsoft Surface:Volume Up(音量アップ)ボタン長押し

もしタイミングを逃してしまった場合は、パソコンを再起動して再チャレンジしましょう。

2. ストレージ情報を確認する

BIOS画面に入ったら、ストレージ関連の項目を探します。ここもメーカーごとに表示内容が異なりますが、よくある表記例は以下の通りです。

- Information(情報)タブ → 現在接続されているストレージの一覧が表示される

- Boot(ブート)タブ → 起動順位に新しいSSDが含まれているか確認できる

- Advanced(詳細設定)タブ → Storage Configuration(ストレージ構成) で接続状態を確認

ここで新しいSSDの型番やメーカー名がリストに表示されていれば、物理的な接続は成功していると判断できます。逆に表示されていなければ、接続不良や規格の不一致、またはSSD自体の初期不良の可能性も考慮する必要があります。

3. 設定項目の調整が必要な場合

もしSSDが認識されない場合は、BIOS内のストレージモード設定を確認してみましょう。

- AHCIモードが推奨

ほとんどのSSDは「AHCIモード」での動作が最適です。「RAID」や「IDE」になっている場合、SSDを正しく認識しなかったり、パフォーマンスが出なかったりすることがあります。Storage Configuration内でモード設定を「AHCI」に変更して保存しましょう。 - セキュアブート(Secure Boot)の無効化

一部のノートパソコンでは、新しいSSDを認識するために「セキュアブート」を無効にする必要がある場合もあります。ただし、これはセキュリティに影響するため、無効化する際は十分注意し、必要最小限に留めることが望ましいです。

4. SSDの初期化作業

BIOS上で認識できた場合でも、Windows上ではまだ未初期化の状態であることがほとんどです。このため、以下の手順で初期化作業を行う必要があります。

- Windowsを起動

- 「ディスクの管理」を開く(スタートボタンを右クリック→ディスクの管理)

- 新しい未割り当てディスクを右クリックして「ディスクの初期化」を選択

- GPT(GUIDパーティションテーブル)を選択するのが一般的

- 必要に応じて新しいボリュームを作成し、フォーマットする

これで、新しいSSDを通常のストレージとして使用できるようになります。

このように、機種ごとの違いを理解しながら、正しくBIOS設定や初期化作業を進めることが、ノートパソコンにおけるSSD増設を成功させるカギとなります。事前に確認方法をリサーチしておけば、焦らずに作業を進められるでしょう。

SSD 増設 外付けで手軽に容量追加

外付けSSDを利用すれば、内部増設が難しい場合でも簡単に容量を追加できます。外付けタイプはUSB接続で使えるため、初心者でも扱いやすいのが大きな特徴です。ここでは、外付けSSDの特徴や、メリット・デメリットについてさらに詳しく解説し、内部SSDとの違いについても整理していきます。

外付けSSDの特徴

外付けSSDとは、パソコンのUSBポートに接続して使うポータブルストレージです。ケーブル1本で接続でき、専用のドライバーインストールなども不要な場合が多いため、パソコン初心者でも直感的に利用できるのが特徴です。

最近では、USB 3.2 Gen2やThunderbolt 3対応のモデルも増えており、最大で毎秒1,000MB(約1GB)を超える高速データ転送が可能な製品も登場しています。

外付けSSDのメリット

- 取り付け不要ですぐに使える:内部増設のようにパソコンを開ける必要がないため、誰でも簡単に容量を追加できます。

- 持ち運びに便利:小型で軽量なため、写真、動画、仕事用データなどを外出先でもすぐにアクセスできます。

- 複数のデバイス間で共有できる:USB接続なので、1台のSSDを複数のパソコンで共有できる点も大きな利点です。

- 故障時の交換が簡単:万一故障しても、本体を交換するだけで済むため、内部パーツへの影響がありません。

外付けSSDのデメリット

- ケーブル接続が必要:常にUSBケーブルで接続する必要があり、持ち運び時や狭いデスク上ではやや煩わしく感じることもあります。

- 速度制限がある:接続インターフェース(USBの規格)に依存するため、内部SSD(特にNVMe)に比べると転送速度はやや劣ります。

- 耐久性の面でやや劣る:携帯性が高い分、落下や衝撃による故障リスクが高まる傾向にあります。

- 起動ディスクには使いづらい:OSインストールや起動ディスクとして利用するには、設定が難しく、速度面でも適していないことが多いです。

<内部SSDと外付けSSDの比較表>

| 項目 | 内部SSD | 外付けSSD |

|---|---|---|

| 取り付け作業 | 必要(パソコンを開ける) | 不要(USB接続だけ) |

| データ転送速度 | 非常に高速(最大7,000MB/s以上も可能) | USB規格に依存(一般的に500〜1,000MB/s) |

| 携帯性 | 低い(基本的に内蔵) | 高い(持ち運びやすい) |

| 価格 | 同容量なら若干安い傾向 | 内蔵型より高め |

| 耐久性 | 衝撃に強い(内蔵のため) | 落下・衝撃リスクあり |

| 利用シーン | OSインストール、ゲーム、重い作業用 | バックアップ、データ移動、持ち運び用 |

このように、「手軽に容量を追加したい」場合には外付けSSDが非常に便利ですが、「最大速度を求める」なら内部SSDを選ぶべきです。用途に合わせて最適なタイプを選び、ストレージ環境を快適に整えましょう!

SSD 増設 認識しない場合の対処法

一方、SSDを増設してもパソコンが認識しないことがあります。実際、この問題は比較的よく発生しますが、焦る必要はありません。ここでは、認識しない主な原因をいくつか挙げ、それぞれの根拠と具体的な対策について詳しく解説していきます。

1. 接続ケーブルやポートの不良

SSDとマザーボードを接続するSATAケーブルや、外付けSSDの場合はUSBケーブルに不具合があると、デバイス自体は正常でもパソコンに認識されません。特にSATAケーブルは、目に見えない内部断線が起きることもあります。

対策:

- ケーブルを交換してみる。

- 別のUSBポートやSATAポートに接続し直す。

- 他のデバイスでケーブルの動作確認を行う。

2. SSD自体の初期化・フォーマット未実施

新品のSSDは、未フォーマット(未初期化)状態で出荷されていることが多く、Windowsエクスプローラーには表示されません。このため、「認識していない」と誤解しやすいです。

対策:

- 「ディスクの管理」(Windows)または「ディスクユーティリティ」(Mac)を開く。

- 新しいSSDが未割り当て領域として表示されているか確認する。

- 必要に応じて、「ディスクの初期化」→「パーティション作成」→「フォーマット」を実施する。

3. BIOS設定が正しくない

パソコンによっては、BIOS設定で新しいドライブが有効になっていない場合があります。特にNVMe SSDの場合、「NVMeモード」や「CSM(Compatibility Support Module)」の設定が影響することがあります。

対策:

- パソコン起動時にBIOS(UEFI)画面に入る(通常はDelキー、F2キーなど)。

- ストレージ設定(SATAモード、NVMe設定など)を確認する。

- 必要であれば「AHCIモード」に設定変更し、再起動してみる。

4. SSD自体の初期不良

まれにですが、新品SSDであっても初期不良品にあたることがあります。この場合、他のパソコンに接続しても認識されません。

対策:

- 他のパソコンに接続して認識するかテストする。

- 別のSSDで正常認識するか確認する。

- 初期不良である可能性が高ければ、購入店やメーカーに交換・返品を依頼する。

5. ドライバが正しくインストールされていない

WindowsやMacの標準ドライバで対応できる場合がほとんどですが、まれに古いOSやマイナーなSSDモデルの場合、専用ドライバが必要になるケースもあります。

対策:

- デバイスマネージャーで「!」マークが付いたデバイスがないか確認する。

- SSDメーカー公式サイトから最新のドライバをダウンロードしてインストールする。

6. パソコンの電源供給不足

特に2.5インチSSDやM.2 NVMe SSDを増設する場合、マザーボードやUSBポートが十分な電力を供給できていないと、動作が不安定になり認識しないことがあります。

対策:

- 外付けの場合はセルフパワー型(電源付き)のUSBハブを利用する。

- 内蔵型の場合は、SATA電源ケーブルが正しく接続されているか確認する。

このように、SSDが認識しない原因にはさまざまなパターンがあり、それぞれに応じた適切な対応が必要です。慌てず、一つずつ確認・対処していけば、多くの場合は問題を解決することができます。

SSD増設 設定でやるべき手順

ここでは、SSD増設後に必要な設定作業を、初心者にもわかりやすいようSTEPごとに詳しく解説します。手順をしっかり踏むことで、SSDの性能を最大限に引き出し、トラブルを防ぐことができます。

STEP1:BIOSで認識されているか確認する

まず最初に、新しく増設したSSDがパソコンに認識されているかを確認します。

方法:

- パソコン起動直後に「F2」や「Delete」キーを押してBIOS設定画面を開きます。(機種により異なります)

- 「ストレージ」や「Boot」タブで、新しいSSDの型番が表示されているか確認します。

ポイント:もし表示されていない場合は、接続ミスやケーブル不良を疑いましょう。

STEP2:ディスクの初期化を行う

SSDが認識されたら、次にディスクの初期化作業を行います。初期化しないと、OS上でSSDを利用することができません。

方法(Windowsの場合):

- 「Windowsキー」+「Xキー」を押して「ディスクの管理」を選択します。

- 「未割り当て」と表示される新しいSSDを右クリックし、「ディスクの初期化」を選びます。

- パーティションスタイル(GPTまたはMBR)を選びます。通常、新しいPCならGPTを推奨します。

注意点:古いPCや特定のOSではMBRを選ぶ必要があるので、自分の環境に合わせましょう。

STEP3:新しいパーティションの作成

ディスクを初期化した後は、SSDにデータを書き込めるよう、パーティションを作成します。

方法:

- 「未割り当て領域」を右クリックして「新しいシンプルボリューム」を選択します。

- ウィザードに従い、ボリュームサイズを指定(通常は最大容量)、ドライブ文字を割り当てます。

- ファイルシステムは「NTFS」を選び、「クイックフォーマット」にチェックを入れて進みます。

STEP4:データ用・システム用に用途を決める

初期化とパーティション作成が完了したら、SSDの用途を決めます。

- データ保存用として使用する場合は、そのまま利用開始できます。

- システムドライブ(Cドライブ)として使いたい場合は、次のSTEP5へ進みましょう。

STEP5:OSのクローンを作成する(必要に応じて)

新しいSSDにOSを移行したい場合、クローン作業が必要です。

これにより、システム設定やアプリをそのまま引き継ぐことができます。

方法:

- 「EaseUS Todo Backup」や「Macrium Reflect」などの無料ソフトを利用します。

- 旧SSD(またはHDD)から新SSDへクローン作成を選択。

- 完了後、BIOSのブート順を変更して新SSDから起動できるように設定します。

ポイント:クローン作成前には、データバックアップを忘れずに行いましょう。

STEP6:最終確認と最適化

最後に、SSDが正常に動作しているか、システム情報やストレージ使用状況を確認します。

また、Windows設定で「デフラグ」機能がSSDに対して「トリム最適化」になっているかを確認するとより安心です。

このように、SSD増設後の設定手順は一つひとつ順番に進めることが大切です。

正しい初期化と設定を行えば、SSDのパフォーマンスを最大限に引き出すことができ、快適なPC環境を手に入れることができます。

SSD 増設で快適な作業環境を作る

パソコンやカメラ、ゲーミングPC、スマートフォンといったデバイスの快適な利用には、ストレージ性能が大きく影響します。中でもSSD(ソリッドステートドライブ)の増設は、作業効率やデータ管理を劇的に改善する効果的な方法です。

この記事では、SSD増設の基本知識から、各ジャンルに最適なおすすめモデルの紹介、増設後の確認方法、用途別の選び方まで幅広く解説します。初めての方でもわかりやすい内容で、あなたに最適なSSD選びをサポートします。

SSD増設 おすすめモデル紹介

このため、初心者にも扱いやすいおすすめSSDモデルを紹介します。例えば、SamsungやCrucialのSSDは信頼性が高く、人気があります。また、価格と性能のバランスを考慮して選ぶと失敗が少ないでしょう。

カメラ向けSSD

外付けSSD

Samsung T7 Shield Portable SSD

最大読み取り速度1,050MB/s、防塵・防水性能(IP65)、持ち運びに最適。

SanDisk Extreme Portable SSD V2

最大読み取り速度1,050MB/s、防塵・防水(IP55)で屋外撮影に適している。

WD My Passport SSD

最大読み取り速度1,050MB/s、耐衝撃設計でスタイリッシュなデザイン。

ノートパソコン向けSSD

外付けSSD

Crucial X6 Portable SSD

最大読み取り速度800MB/s、軽量・コンパクト設計。

Transcend ESD310 Portable SSD

USB Type-A&C両対応、最大読み取り速度1,050MB/s、スティック型。

KIOXIA EXCERIA PLUS G2

最大読み取り速度1,050MB/s、耐衝撃性に優れた設計。

内蔵SSD

ADATA LEGEND 800

PCIe 4.0対応、最大読み取り速度3,500MB/s、コストパフォーマンス良好。

Solidigm P41 Plus

PCIe 4.0対応、最大読み取り速度4,125MB/s、信頼性も高い。

WD Black SN770

PCIe 4.0対応、最大読み取り速度5,150MB/s、ゲーミングにも最適。

🎮 ゲーミングPC向けSSD

外付けSSD

Samsung T7 Shield Portable SSD(2TBゲーミング用で大容量を推奨)

最大読み取り速度1,050MB/s、耐衝撃・防水仕様。

WD Black P40 Game Drive SSD

最大読み取り速度2,000MB/s、RGBライティング搭載、PS5対応。

内蔵SSD

Samsung 990 PRO

PCIe 4.0対応、最大読み取り速度7,450MB/s、高性能。

WD Black SN850X

PCIe 4.0対応、最大読み取り速度7,300MB/s、ヒートシンクモデルあり。

Seagate FireCuda 530

PCIe 4.0対応、最大読み取り速度7,300MB/s、耐久性に優れる。

スマートフォン向けSSD

外付けSSD

Lexar SL500 Portable SSD

最大読み取り速度2,000MB/s、MagSafe対応、iPhone向き。

ELECOM ESD-EPK0250GBK

USB Type-C対応、最大読み取り速度600MB/s、小型軽量設計。

内蔵SSD

- スマートフォンの内蔵SSDはユーザーが増設・交換できないため、基本的に外付けSSDの活用を推奨。

このように、ジャンルごとに最適なSSDを選ぶことで、用途に応じた快適な作業環境を実現できます!

SSD 増設 確認方法と注意点

SSDを増設した後は、正しく認識されているかを必ず確認する必要があります。増設作業が無事に終わったとしても、システム側でSSDが検出されていなければ、容量拡張や速度向上といった本来のメリットを得ることができないからです。

ディスク管理ツールで確認する方法

まず最初に試してほしいのが、Windowsの場合「ディスク管理ツール」を使った確認です。具体的には、以下の手順で進めます。

STEP1:

キーボードの「Windowsキー」+「Xキー」を押して、表示されたメニューから「ディスクの管理」を選択します。

STEP2:

ディスクの一覧が表示されるので、新しく増設したSSDがリストに載っているか確認します。もし「未割り当て」と表示されている場合は、まだ使用できる状態ではないので、初期化とパーティション作成が必要です。

STEP3:

容量、接続形式(例:GPT、MBR)も合わせて確認しておきましょう。設定が間違っていると、後々データ管理に不具合が生じる可能性があるためです。

このように確認すれば、物理的に認識されているかだけでなく、正しい設定になっているかもチェックできます。

BIOSレベルでの確認も重要

それでもディスク管理に新しいSSDが表示されない場合は、BIOSで確認する必要があります。パソコン起動直後に「F2」や「DEL」キーを押してBIOS画面に入り、「Storage」や「Boot」項目でSSDが認識されているかチェックしましょう。

なお、BIOS画面の構成や操作方法はメーカーや機種によって異なるため、事前に取扱説明書や公式サイトで確認しておくことをおすすめします。

注意点:SSD初期化時のフォーマット形式

SSDを初期化する際は、フォーマット形式の選択にも注意が必要です。

- GPT(GUIDパーティションテーブル):最新のWindowsやUEFI対応PCで推奨。2TB以上の大容量ドライブにも対応。

- MBR(マスターブートレコード):古いシステム向け。2TB以下の容量制限がある。

このため、特に新しいパソコンを使っている場合は、GPT形式で初期化するのが基本です。もし間違った形式を選んでしまうと、正常に起動しない、またはストレージ全体を認識できないといった問題が発生することもあります。

その他の注意点

- ドライバのインストール不足:古いパソコンの場合、新しいSSD用のドライバが必要な場合があります。メーカーサイトから最新版をダウンロードしましょう。

- ケーブルやポートの不良:物理的な接続ミスや不良が原因で認識しないケースもあるため、差し直しや他ポートでの接続テストも試してみてください。

- 互換性の確認不足:M.2スロットの場合、「SATA専用」「NVMe専用」「両対応」があり、互換性ミスで認識されない場合があります。

このように、単に増設しただけで満足せず、認識確認と正しい初期設定を丁寧に行うことで、SSD増設の効果を最大限引き出すことができます!

ゲーミングPC SSD 増設 おすすめ方法

言ってしまえば、ゲーミングPCにおいてSSD増設は必須ともいえます。高速な読み込みにより、ゲームのロード時間が大幅に短縮されるからです。例えば、M.2 NVMeタイプのSSDを増設することで、さらに快適なプレイ環境を実現できます。

ここでは、ゲーミングPCに最適なSSDを選ぶために重要なポイントを詳しく解説します。

1. 接続方式は「NVMe(PCIe)」を選ぶ

このため、ゲーミングPC向けのSSDを選ぶ際は、必ず「NVMe(PCIe接続)」タイプを選びましょう。

- 理由:SATA接続SSDに比べて、データ転送速度が約5倍~6倍高速です。

- SATA SSDの最大速度:550MB/s前後

- NVMe SSDの最大速度:3,000~7,000MB/s以上(モデルにより異なる)

例えば、オープンワールド型ゲームで広大なマップをロードする際や、高画質テクスチャデータを読み込むときに、読み込み時間の差がはっきり体感できます。これにより、ゲーム体験が大きく向上します。

2. 容量は最低でも1TB以上を選ぶ

ゲーミング用途では、大容量のSSDが不可欠です。

- 理由:最新のゲーム1本で50GB~150GB以上を占めるケースが多いためです。

- 例:Call of Duty Modern Warfare III → 約130GB

- 例:Cyberpunk 2077 → 約100GB以上

このような理由から、複数ゲームを快適に管理したいなら、最低1TB以上、できれば2TBを選ぶと余裕が持てます。

3. 読み書き速度はしっかりチェックする

いくら容量が大きくても、読み書き速度が遅ければ意味がありません。そこで、購入時には「シーケンシャルリード(読み取り速度)」と「シーケンシャルライト(書き込み速度)」の数値もチェックしましょう。

- 推奨スペック

- シーケンシャルリード:3,500MB/s以上

- シーケンシャルライト:3,000MB/s以上

こうすれば、ロード待ちのストレスから解放され、快適なゲームプレイが楽しめます。

4. 放熱対策(ヒートシンク)付きモデルを選ぶ

NVMe SSDは高速な反面、発熱量が高いため、放熱対策も重要です。

- 理由:温度が上がると「サーマルスロットリング」が発生し、性能が自動的に抑制されてしまうためです。

ゲーミングPC向けなら、ヒートシンク付きSSDを選んでおくと、長時間のプレイでも安定した速度を維持でき、パフォーマンス低下を防げます。

5. 信頼できるブランド・保証期間を確認する

最後に、ゲーミングPC用SSDは信頼性も重要です。

- 推奨ブランド例

- Samsung

- Western Digital

- Crucial

- Kingston

- Sabrent

これらのメーカーは耐久性テストをしっかり行っており、保証期間も5年程度と長い場合が多いです。価格だけで選ばず、耐久性やサポート体制も考慮することで、後悔しない選択ができます。

このように、「接続方式」「容量」「速度」「冷却対策」「信頼性」の5つを意識して選べば、ゲーミングPCに最適なSSDを増設でき、理想のプレイ環境を手に入れることができるでしょう!

カメラ SSD 増設のメリットとは

カメラ用ストレージとしてSSDを増設するメリットは非常に大きいです。特に、プロフェッショナルな撮影現場や高画質データを扱う環境では、SSDの性能が大きな武器になります。ここでは、カメラでSSDを利用する具体的なメリットや、どのような人におすすめなのかを詳しく解説します。

1. 高速な書き込みで撮影効率アップ

このため、SSDをカメラのストレージとして活用すると、データの書き込み速度が飛躍的に向上します。

- 理由:SSDはHDDや従来型のSDカードに比べてデータ転送速度が圧倒的に速いからです。

- 一般的なSDカード(UHS-I)→最大104MB/s

- 高速SSD(USB 3.2 Gen2対応)→最大1,000MB/s以上

例えば、連写モードで大量のRAWデータを撮影する場合、書き込み待ち時間が短くなり、スムーズな連続撮影が可能になります。これにより、シャッターチャンスを逃さず、撮影のリズムを保つことができます。

2. 4K・8K動画にも安心して対応できる

さらに、4Kや8Kといった高解像度動画の撮影では、膨大なデータが一瞬で生成されます。

- 理由:高画質動画はビットレートが高く、安定した大容量書き込みが求められるためです。

- 例:4K/60fps撮影 → 約400Mbps(約50MB/秒以上)

- 例:8K撮影 → さらに高ビットレートが必要

一般的なメモリーカードでは書き込みが間に合わず録画が止まるリスクもありますが、SSDを使用することで録画の安定性が格段に向上します。特に長時間撮影を行う映像制作現場では、大きな安心材料になります。

3. データ管理・バックアップがスムーズ

言ってしまえば、外付けSSDを利用することで、撮影後のデータ管理やバックアップも非常に効率的になります。

- 撮影直後にPCへ高速転送

- 外付けSSDをそのままバックアップ用ストレージとして利用

- 移動・持ち運びも簡単

このため、現場ですぐにデータ確認や編集作業に移ることができ、納期短縮や作業効率アップにもつながります。

どのような人におすすめか?このようなメリットを踏まえると、カメラでSSDを使うのは特に次のような人におすすめです。

| タイプ | 理由 |

|---|---|

| プロカメラマン | 高速連写・高解像度RAWデータの大量保存に対応 |

| 映像クリエイター | 4K/8K撮影時の安定性とデータ保護が重要 |

| イベント・結婚式カメラマン | 撮影後すぐに納品作業に入れる効率重視型 |

| 旅行・アウトドア撮影愛好家 | 持ち運びやすく、現地でのデータ整理が容易 |

このため、単なる趣味撮影でも「高画質にこだわりたい」「大量の写真や動画を安全に保存したい」というニーズがある人には、SSDの活用を強くおすすめできます。

SSDは512GBと1TBのどちらがいいか

このように考えると、SSDの容量選びは用途によって最適なサイズが大きく異なります。ここでは、512GBと1TBそれぞれのSSDがどのような人におすすめなのかを、具体的な判断基準とともに詳しく解説します。

512GB SSDが向いている人

主に次のような人には512GB SSDがぴったりです。

| タイプ | 理由 |

|---|---|

| インターネット・事務作業中心のユーザー | ブラウジング、オフィスソフト利用程度なら十分な容量 |

| 動画や写真データを大量に保存しない人 | 数千枚程度の写真や軽めの動画保存には困らない |

| 価格重視でコストを抑えたい人 | 同一ブランド・シリーズでも1TBより5000〜8000円程度安いことが多い |

例えば、OSとOfficeアプリケーション、加えて写真数千枚や軽めの動画データを保存しても、空き容量にゆとりが残るのが512GBクラスの魅力です。

●512GBをおすすめする目安

- 日常使用(ブラウジング、Office作業)+ 軽いデータ保存

- 大きなゲームタイトルを同時に複数インストールしない

- コストを優先したい場合

1TB SSDが向いている人

一方、1TB SSDは以下のようなニーズを持つ人におすすめです。

| タイプ | 理由 |

|---|---|

| ゲームやクリエイティブ作業を行うユーザー | ゲームデータや高解像度素材は非常に容量を食う |

| 大量の写真・動画データを保存したい人 | 4K動画やRAW写真などを頻繁に扱う場合、512GBではすぐに不足する |

| 長期的に容量不足を気にせず使いたい人 | 買い替え・ストレージ拡張の頻度を減らせる |

例えば、最近の大型ゲームでは、1タイトルあたり100GB以上必要なものも珍しくありません。4K動画も1時間で約20GB以上消費するため、これらを扱う場合は最低でも1TBはあった方が安心です。

●1TBをおすすめする目安

- ゲームを3本以上インストールして常に遊びたい

- 4K動画やRAW画像を頻繁に保存・編集する

- 将来的に増えるデータ量を見越して、長く使いたい場合

選び方のポイント:これらの理由から、単純に「価格を抑えたい」「日常用途だけ」という人には512GBがおすすめです。

一方で、「ゲームも動画もたっぷり楽しみたい」「しばらくストレージに困りたくない」という人は、迷わず1TBを選ぶべきでしょう。

このため、今の使い方だけでなく、1〜2年後の使い方まで見据えて、SSDの容量を選ぶことが大切です。

ノートパソコンのSSDが足りなくなったら

もしかしたら、ノートパソコンのSSD容量がすぐにいっぱいになることがあります。このときは、データ整理やクラウドストレージ利用を検討するのも一手ですが、最も効果的なのはSSDの増設や交換です。これにより、長期的に快適な環境が保てます。

SSDが売れなくなった理由とは?

近年SSDの売れ行きが鈍化している理由には、いくつか明確な背景があります。これを正しく理解しておくことで、購入や増設のタイミングをより賢く判断できるでしょう。

PC市場全体の需要減少

まず大きな要因として、PC市場そのものの縮小が挙げられます。特に、リモートワークやオンライン授業の急拡大が一段落した2022年以降、ノートパソコンやデスクトップPCの新規購入台数が減少傾向にあります。

これに伴い、SSDを含むPCパーツ全体の需要も連動して落ち込んでいます。具体的には、2021年と比べてPC出荷台数が世界全体で10〜15%以上減少した地域もあり、SSD市場も影響を免れませんでした。

製品寿命の向上による買い替え頻度低下

これにはもう一つ、SSD自体の耐久性向上も関係しています。

かつては、SSDの寿命が心配されることが多く、数年ごとの交換が推奨されることもありました。しかし、現在のSSDは技術が進化し、TBW(書き込み耐性)も大幅に向上しています。

例えば、一般的な1TBクラスのSSDでも600TBW以上という製品も登場しており、普通の使い方なら5年以上、場合によっては10年近く使える計算です。

そのため、一度購入すれば長期間交換の必要がないため、自然とリピーター需要が減り、市場成長が鈍化する要因になっています。

価格下落による単価減少

さらに言ってしまえば、SSDの価格自体が大幅に下落していることも、売上額の伸び悩みにつながっています。

以前は500GBクラスで1万円以上が当たり前だったSSDも、今では5000円〜7000円程度で購入可能になりました。製品単価が下がったため、販売数量が維持できても売上高ベースでは減少している現状があります。スマートフォンやタブレットの台頭

また、スマートフォンやタブレット端末の性能向上も、PC市場に間接的な影響を与えています。

軽作業やネットサーフィン程度なら、ノートパソコンを買わずにスマホやタブレットで完結できるため、そもそもPC自体を持たない層が増加しました。その結果、PC向けSSDの需要も横ばい、もしくは減少傾向にあります。

今後の見通しと選び方のポイント:このような背景から、SSD市場はかつてほど爆発的な成長は期待できないかもしれません。しかし、SSDの性能自体はますます向上しており、価格も手頃になっている今こそ、賢く自分に合ったモデルを選ぶ絶好のタイミングです。

今でも、ゲーミング用途、クリエイティブ用途、大容量データ保存用途ではSSDの需要は健在です。

特に、読み書き速度重視ならNVMe対応SSD、大容量ならSATA SSDを選ぶなど、目的に応じた選び方を意識しましょう。

メモリ増設とSSDどっちがいい?

なお、パソコンの動作改善を考えた場合、メモリ増設とSSD増設のどちらが良いか悩むこともあります。どちらも効果的なアップグレード方法ですが、それぞれ得意分野が異なるため、用途に応じた選択が重要です。

基本的には、起動速度やデータアクセス改善を優先するならSSD増設が効果的です。

たとえば、古いパソコンでもHDDからSSDへ換装するだけで、起動時間が2分以上かかっていたものが20〜30秒程度に短縮されることも珍しくありません。これだけでも、体感速度は圧倒的に向上します。

一方、メモリ増設は、複数のアプリケーションを同時に開いたときの快適性を大きく向上させます。

例えば、8GBメモリでは動作が重かった作業も、16GBに増設すればスムーズになるケースが多いです。特に、ブラウザで大量のタブを開いたり、写真・動画編集ソフトを使う方には効果的です。

| 項目 | メモリ増設 | SSD増設 |

|---|---|---|

| 主な効果 | 複数作業(マルチタスク)時の動作安定 | 起動時間・アプリの立ち上げ・ファイル転送速度 |

| 効果を実感できる場面 | ブラウザタブを多数開く、動画編集、ゲームプレイ | Windows起動、ソフト起動、コピー作業 |

| 目安の推奨スペック | 8GB → 16GB以上 | HDD → SATA SSDまたはNVMe SSDへ |

| 価格帯(目安) | 4,000円〜10,000円(容量により異なる) | 5,000円〜15,000円(容量・タイプによる) |

| 導入の難易度 | 比較的簡単(スロット空きがあれば差し替え) | 中程度(OS移行が必要な場合もある) |

| 向いているユーザー層 | クリエイティブ作業・マルチタスク重視の人 | 起動速度改善・体感速度を重視する人 |

どちらを優先するべきか?:このため、まずパソコンの「最大のボトルネック」がどこにあるかを見極めることが重要です。

- HDD搭載パソコン → まずはSSD換装を優先

- すでにSSD搭載でメモリ8GB以下 → メモリ増設を検討

- どちらも古い・少ない場合 → 予算に応じて両方アップグレードが理想

実際、SSDとメモリ両方を強化することで、古いノートパソコンでも新品同様の快適さを手に入れることが可能です。

SSD 増設でパソコン環境を劇的に改善するためのまとめ

本記事のまとめを以下に列記します。

- SSD増設はパソコンの起動やアプリ立ち上げ速度を大幅に向上させる

- HDD搭載パソコンはSSD換装だけで体感速度が劇的に上がる

- ノートパソコンは内部スペースとSSD規格の確認が必須

- M.2スロットはSATAとNVMe接続の違いに注意が必要

- 増設作業には精密ドライバーや静電気防止手袋を用意すべき

- 作業前に必ずシステムとデータのバックアップを取るべき

- BIOSで新SSDの認識を確認し設定変更が必要な場合もある

- SSD増設後はディスク管理ツールで初期化とパーティション作成を行う

- 外付けSSDは取り付け不要で手軽に容量を追加できる

- 内蔵SSDは最大速度を活かせるため高負荷作業向き

- 認識しない場合は接続確認・初期化・ドライバ更新を試みる

- ゲーミングPCには高速なNVMe接続SSDとヒートシンク搭載が理想

- カメラ用途では高速書き込みができる外付けSSDが有利

- 容量選びは512GBが軽作業向き、1TB以上がデータ大量保存向き

- 市場縮小によりSSDは今が高性能・低価格で買い時となっている

コメント