カメラレンズのカビ取りについて調べている方は、レンズカビの影響・原因・除去方法・費用など、幅広い疑問を抱えていることでしょう。

レンズに発生したカビは描写力の低下やコントラストの劣化を引き起こし、とくに湿度の高い環境では発生リスクが高まります。さらに、レンズ内部(内側)のカビは発見が遅れやすく、「自分で除去できるのか」「結露や埃の除去はどのように行えばいいのか」といった実践的な悩みも多く聞かれます。

カビが進行してしまった場合には、店舗やメーカーでのカビ取りサービスを検討する人も少なくありません。たとえば、「カビ取りのキタムラでの料金」や「レンズ内カビ除去の費用相場」、さらには「Canonレンズのカビ取り料金」や「分解清掃にかかる費用」など、依頼先による違いを理解しておくことも大切です。

また、「市販のカビ取りクリーナーは使えるのか」「カビキラーなど家庭用漂白剤は本当に危険なのか」「ドライヤーやアルコールで代用できるのか」といった安全性の見極めも重要なポイントになります。そして、そもそもカメラをカビさせないための保管方法や日常のメンテナンスを知っておくことが、再発防止に直結します。

この記事では、こうした疑問に体系的かつ実践的に答えながら、カメラレンズを長く安心して使い続けるための知識と対策をまとめます。

- レンズカビの症状と原因、影響の全体像を理解できる

- 自分でできる表面クリーニングと限界を把握できる

- 店舗やメーカーの分解清掃と料金目安の違いがわかる

- 再発を防ぐ保管と湿度管理の実践法を身につけられる

カメラレンズカビ取りの必要性と基本知識

●このセクションで扱うトピック

- レンズ カビ 影響を正しく理解する

- レンズ カビ 原因 湿度と発生の仕組み

- カビ 内側ができるメカニズムとは

- カビはどうやって 除去 自分でできる?

- 結露 除去とカビ発生の関係

- 埃 除去で防げるカビの初期対策

レンズ カビ 影響を正しく理解する

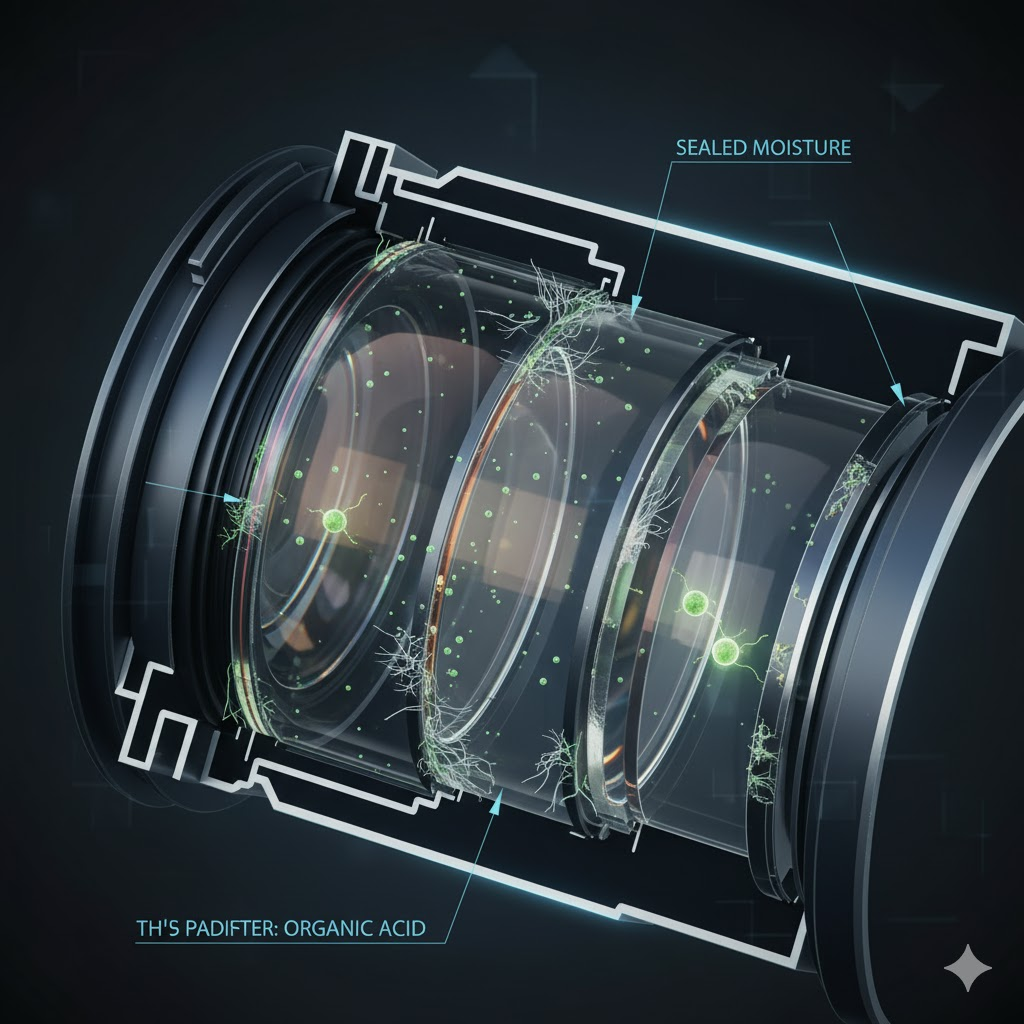

カメラレンズに発生するカビは、単なる「見た目の汚れ」ではなく、光学性能そのものに深刻な影響を及ぼす現象です。レンズカビは、レンズ内部の湿気を好む真菌(カビ菌)がガラス表面やコーティング層に繁殖することで発生します。菌糸や代謝物が薄く伸びることで光の透過率が低下し、撮影画像にさまざまな悪影響をもたらします。特に近年の高解像度センサー搭載カメラでは、わずかな光学的損失でも画像品質に顕著な差が出るため、早期の発見と適切な対処が不可欠です。

●カビが及ぼす具体的な影響

カビがレンズに発生すると、主に以下のような影響が確認されます。

- コントラストの低下:光の散乱が起き、被写体の輪郭がぼやける

- フレアやゴーストの発生:逆光下で光が乱反射し、不要なハレーションが強調される

- 解像度の劣化:微細なディテールが潰れ、シャープさが損なわれる

- 色再現の変化:コーティングへの浸食で、色の抜けや彩度低下が起こる

- 恒久的なダメージ:カビが根を張るとコーティング層が化学的に侵食され、清掃後も跡が残る

特に望遠レンズや大口径レンズでは、光の通過距離が長いため、微量のカビでもコントラスト低下が顕著に現れます。また、ポートレートや商品撮影など高精度な色再現を求める分野では、わずかな光学変化が作品の完成度を左右することがあります。

●科学的背景と対処の重要性

光学ガラスの表面には多層膜コーティングが施されていますが、カビの代謝物に含まれる有機酸(酢酸やコハク酸など)がコーティングを化学的に溶かすと報告されています。このため、単なる清掃では除去しきれず、化学的な侵食が進むと再研磨や交換が必要になるケースもあります。レンズのカビを放置する期間が長いほど、修復不能なダメージへと進行するリスクが高まると考えられています。

カビ被害を最小限に抑えるためには、カメラやレンズを使用した後に湿気を除去し、定期的な点検を行うことが推奨されます。メーカーや専門修理業者では、コーティング診断と除菌処理を組み合わせたプロフェッショナルな対応も行われています。

参考

・https://www.sony.com/electronics/support/articles/00062800

レンズ カビ 原因 湿度と発生の仕組み

レンズカビの発生には、湿度と温度、そして有機物の存在という3つの要素が密接に関係しています。特に湿度は最も重要な要因であり、相対湿度が60%を超える環境が数日以上続くと、カビの胞子が活性化しやすくなることが知られています。日本の夏季や梅雨の時期は、まさにカビが繁殖する条件が整う季節といえます。

●カビが繁殖する条件

カビは、以下の環境条件が揃うと急速に増殖します。

- 湿度60%以上:湿潤な空気がガラス表面に水膜を形成し、胞子が発芽

- 温度20〜30℃:多くの真菌が最も活発に成長する温度帯

- 有機物の存在:皮脂、ホコリ、潤滑油、花粉などが栄養源となる

- 通気不足:密閉されたケースやバッグ内では酸素と湿度が停滞

特に注意が必要なのは、収納ケースに乾燥剤を入れていても、吸湿容量が限界に達している場合です。乾燥剤は使用環境によって劣化速度が変わり、目安として1〜3か月で交換が必要とされています。交換を怠ると、逆に吸着した水分を放出し、湿度を上昇させる逆効果を招くことがあります。

●湿度変化と結露の関係

屋外撮影後に冷たいレンズを室内に持ち込むと、温度差で表面に結露が生じます。この水分がガラスと金属の隙間に入り込み、乾ききらないうちに密閉すると、内部のカビ発生を助長します。カメラやレンズを持ち帰る際は、密閉せずに温度順応をさせながら自然乾燥させることが重要です。

●防湿と保管の実践法

湿度管理には、防湿庫の利用が最も確実です。防湿庫は相対湿度40〜50%の範囲を自動で保つよう設計されており、手動式乾燥剤より安定した保管環境を維持できます。コストを抑えたい場合は、密閉コンテナにシリカゲルを併用する方法も有効ですが、湿度計を入れて定期的に40〜55%を維持しているか確認することが欠かせません。

このように、湿度と温度のコントロールは、レンズカビ予防の基礎であり、日常の保管習慣が光学機器の寿命を大きく左右します。長期保管時は数か月ごとに点検し、乾燥剤やケースの状態を見直すことが、最も効果的な防衛策といえます。

関連記事:hokuto 防湿庫 湿度下がらない時の正しい使い方と注意点

カビ 内側ができるメカニズムとは

レンズ内部に発生するカビは、外装表面の汚れとは異なり、外部清掃では到達できない光学系内部で繁殖するため、画質への影響が長期的かつ深刻になりやすい現象です。

その発生メカニズムは、「胞子の侵入 → 活性化 → 増殖 → 固着・侵食」という4段階のプロセスで進行します。特に近年の高透過マルチコーティングレンズでは、わずかな化学的損傷が光学性能全体に波及するため、初期対応の遅れが取り返しのつかないダメージへとつながることもあります。

内部カビの発端は、外気中に浮遊する微細な真菌胞子(直径2〜10µm程度)が、フォーカスリングやズーム筒の通気路、マウント部の隙間から侵入することにあります。侵入自体は多くの光学機器で避けられない自然現象ですが、内部で湿度・温度・栄養源がそろうと、菌糸がレンズ群間の空気層や接着面に定着し、光学的損失を引き起こすのです。

●侵入と定着のプロセス

- 胞子の侵入

フォーカス操作やズーミングによって内部の空気が出入りし、その気流に乗って微粒子や胞子が混入します。 - 活性化

内部湿度が60%を超える環境が続くと、休眠状態の胞子が水分を吸収して発芽を開始します。 - 増殖

ガラス表面の水膜や有機汚染(皮脂、潤滑油ミスト、花粉、繊維くずなど)が栄養源となり、菌糸が放射状に伸長。放出される酵素や有機酸が周辺素材と化学反応を起こします。 - 固着・浸食

代謝物の有機酸(酢酸・コハク酸など)が多層コーティングを劣化させ、ガラス表面に微小クレーターや曇り跡を形成します。清掃しても完全には除去できず、恒久的な透過率低下が残ることもあります。

●内部で栄養源になり得る材料

光学設計上の内部部品にも、真菌の栄養源となる微量の有機物が存在します。代表的な例は以下の通りです。

- 潤滑グリス(ヘリコイド・フォーカス機構):油脂成分が真菌にとって炭素源となる。

- 接着剤・封止樹脂:旧世代では天然由来のカナダバルサム、現行ではウレタン・エポキシ樹脂など。

- 絞り周辺の油分・防塵コート:経年で揮発し、内部空間に微粒子として拡散。

近年の研究(出典:PubMed「Biodeterioration of optical glass induced by lubricants used in the production of optical instruments」

)では、光学潤滑剤中の有機成分が真菌の増殖を誘発し、生成される代謝酸がガラスコーティングのアルカリ成分を化学的に侵食することが実証されています。

●観察されるパターンと見分け方

内部カビは、肉眼でもいくつかの典型的パターンで識別できます。

- 点状カビ:初期段階で、白色または灰色の微細な点として出現。

- 糸状または樹枝状(スパイダー状)カビ:菌糸が放射状に伸びた状態で、成長期の典型パターン。

- リング状カビ:光軸に沿って輪を描くように広がり、光の通過経路を選択的に阻害。

見分ける際は、懐中電灯を斜め45度程度から照射すると、光の屈折によって菌糸の筋や枝分かれが浮き上がるように見えます。単なる拭き跡(ハゼ)とは異なり、構造的な模様を持つのがカビの特徴です。

●進行による光学的影響

進行度に応じて、以下のような変化が現れます。

- 初期段階:微細な光散乱によりコントラスト低下、逆光時にフレア・ゴーストが発生。

- 中期段階:微小コントラスト(質感・陰影)が損なわれ、シャープネスが低下。

- 重度進行:代謝物による化学変質で多層コーティングが劣化、清掃後も痕跡が残る。

この段階になると、群全体の透過率が数%単位で低下し、カラーキャスト(色かぶり)や階調再現性にも影響が及びます。

特に高価な非球面レンズやフッ化物コーティングレンズでは、再研磨が困難なため修復の選択肢が限られます。

●早期点検の合理性

内部カビは時間の経過とともに物理的除去が困難化します。

増殖初期の軟質菌糸であれば、適切な薬剤と低圧乾燥による処理で除去可能な場合がありますが、固着段階では光学系の完全分解と再組立調整が不可欠です。

早期発見のためには、半年〜1年ごとの定期点検と、防湿庫での40〜50%湿度管理が推奨されます。専門業者による分解点検は一見コストがかかるように思えますが、コーティング層の修復や再研磨に比べると、総コスト・修理期間・光学精度の維持いずれにおいても合理的な選択です。

(出典:PubMed「Biodeterioration of optical glass induced by lubricants used in the production of optical instruments」

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21466048/)

カビはどうやって 除去 自分でできる?

自分で実施できる対処は、外面に限定した初期クリーニングに留まります。内部に達したカビは、構造的にも化学的にも外部からの拭き取りで除去できません。無理な分解は光学センターや無限遠のズレ、シム紛失、トルク管理不良を招きやすく、再調整の工数と費用を大きく増やします。

自分でできる安全な手順(外面限定)

- 乾式の前処理:ブロワーで砂塵を飛ばし、固着粒子の擦り傷化を回避します。

- クリーニング液の使用:専用のレンズクリーナーをクリーニングペーパーに最少量だけ含ませ、ガラス面に直接滴下しないようにします。

- 拭き取りの動作:中心から外周へ一方向に、軽い圧で短時間に留めます。往復運動や強い圧力はコーティングの摩耗リスクを高めます。

- 仕上げの乾燥:自然乾燥させ、すぐに密閉せず室温順応を待ってから保管します。

使用資材と注意点

- クリーニング液:無水エタノールやイソプロピルアルコールは光学清掃に用いられる場合がありますが、メーカーの案内ではコーティングやゴム部材への影響が製品仕様によって異なるとされています。濃度や材質適合は各社の指示に従う必要があります。

- ペーパー/クロス:レンズ用に設計された低発塵のものを使用し、使い回しは避けます。微細粒子が残っている布は線傷の原因になります。

- 禁止・非推奨の例:塩素系漂白剤や強アルカリ洗剤、研磨性のあるコンパウンド、ドライヤーの熱風などは、コーティングや接着層のダメージ要因となるおそれがあります。

自分での対応の限界を見極めるサイン

- 模様状・樹枝状の広がりが見える

- 拭いても短期間で曇りが再発する

- レンズ群の内側に点在する斑が光源で強調される

- ズームやフォーカス操作で模様の見え方が変化する(群間の位置に存在する可能性)

いずれも内部にまで達している疑いがあり、分解清掃と光学調整を前提に判断する段階です。専門家の作業では、適切な薬剤濃度管理、群単位の分解、再組立後の偏心・無限遠調整、コリメーターによる実写相当検証まで行われます。費用は構造の複雑さや進行度で変動しますが、早期ほど工数が抑えられる傾向があります。

予防と再発抑制の要点

外面清掃の直後に密閉せず、室温順応と十分な乾燥を確保します。日常保管は相対湿度40〜50%を目安に安定させ、乾燥剤は容量と交換時期を記録して運用します。長期保管でも定期的に取り出して絞りやフォーカスを動かすことで、内部の空気入れ替えと微量湿気の滞留抑制につながります。以上を積み重ねることで、自分でできる範囲のケアと専門対応の境界が明確になり、レンズ寿命の延伸が期待できます。

結露 除去とカビ発生の関係

レンズやカメラボディにとって、結露は最も危険な環境要因の一つです。表面に発生する水滴はもちろん、見えない内部の微細な湿気までもが、カビの繁殖を促す直接的な原因となります。特に冬場の屋外撮影や冷暖房の効いた屋内外を頻繁に出入りする撮影では、急激な温度変化によってレンズ内外で結露が発生しやすく、光学性能や電子回路に悪影響を及ぼすおそれがあります。

●結露のメカニズム

結露は、空気中の水蒸気が冷たい物体表面に触れた際、露点温度(空気が飽和する温度)を下回ることで水滴となって現れる現象です。

例えば、外気温が5℃、湿度が70%の環境から20℃の室内に入ると、レンズ表面温度は急上昇せず、露点差によって表面や内部に微細な水滴が生じます。この状態では、わずか数分でレンズ内部に水分が拡散し、乾燥しにくい箇所(群間や接合部)に湿気が滞留します。ここで真菌の胞子が付着すると、48時間以内に発芽条件が整うとされています。

●結露がカビ発生につながる理由

カビは、湿度60%以上・温度20〜30℃の環境で最も活発に繁殖します。結露によってこれらの条件が同時に満たされるため、まさに「理想的なカビ発生環境」が短時間で形成されます。特に問題となるのは以下の点です。

- 内部湿気の滞留:密閉構造のレンズ内では乾燥に時間がかかる

- 有機物の存在:潤滑油や接着剤がカビの栄養源になる

- 再発リスク:乾燥後も微量の胞子が残り、湿度上昇時に再活性化

結露は見た目が消えても内部に残留湿気を抱えている場合が多く、「乾いた」と思ってもカビの潜在的リスクは継続しています。

●正しい結露除去の手順

- 密閉したまま室温に慣らす

屋外から帰宅後はすぐにケースを開けず、密閉した状態で1〜2時間ほど放置します。これにより温度差をゆるやかに解消し、内部での急激な水分凝縮を防ぎます。 - 乾燥剤を活用して自然乾燥

防湿庫や乾燥ケースに入れ、シリカゲルやモレキュラーシーブなど吸湿性の高い乾燥剤でゆっくり水分を除去します。 - 直熱を避ける

ドライヤーやヒーターなどで急加熱すると、ガラスやプラスチック部品に熱応力が発生し、光軸ズレやコーティングの剥離を招くおそれがあります。 - 結露後のメンテナンス

乾燥後に外装やレンズ面を軽く清拭し、再度湿度管理の整った環境で保管します。頻繁に結露が発生する場合は、防湿庫で40〜50%の相対湿度を一定に保つ運用が推奨されます。

●予防と管理のポイント

結露を防ぐ最も効果的な方法は、「温度変化を緩やかにすること」と「湿度を安定させること」です。

撮影前後の温度順応を意識し、寒い屋外ではレンズを布で覆って急冷を避け、帰宅時はケースを密閉したまま徐々に室温に戻すのが基本です。また、防湿庫内の湿度計を定期的に確認し、季節ごとの調整を行うと安定した環境が維持できます。

埃 除去で防げるカビの初期対策

レンズ表面や鏡筒の埃は、見た目の汚れ以上にカビの発生を助長する要因となります。埃は空気中の胞子を運びやすく、さらに皮脂や油分と混ざることでカビの栄養源になります。そのため、日常的な埃除去は、カビ予防の「第一の防衛線」といえます。

●埃がカビ発生を促す理由

カメラを使用する環境は、屋外の砂塵や花粉、屋内の繊維クズなど多様な粒子が舞っています。これらがレンズ表面や隙間に付着すると、微量ながらも有機物が堆積します。カビはこれらの汚れを栄養源として利用できるため、埃の放置は繁殖リスクを増大させます。特にレンズ前玉周辺やフィルターのネジ山、フォーカスリングの溝などは清掃の盲点となりやすい箇所です。

●正しい埃除去の方法

- ブロワーで風圧除去

まず、強めのエアーブロワーで表面の砂塵を吹き飛ばします。いきなり拭くと粒子がレンズを傷つけるため、乾式除去を先に行うことが重要です。 - レンズペーパーで軽く拭く

専用のレンズペーパーを使用し、クリーニング液を数滴だけ含ませ、中心から外側に向かって放射状に優しく拭き上げます。 - クリーニング後の保護

清掃後は前後キャップを装着し、密閉ケースで保管します。湿気がこもらないよう、ケース内に乾燥剤を同封します。 - バッグ内やケースの清掃も忘れずに

収納バッグ内部に付着したホコリや布屑もカビ胞子の発生源になります。定期的に掃除機や粘着ローラーで内部を清潔に保ちましょう。

●定期メンテナンスの頻度と環境管理

撮影頻度や環境によりますが、一般的に以下の周期でのメンテナンスが推奨されます。

| 使用環境 | 埃除去の目安頻度 | 推奨方法 |

|---|---|---|

| 屋内中心・軽使用 | 月1回 | ブロワー+乾拭き |

| 屋外中心・砂塵多い地域 | 撮影毎 | ブロワー+湿式清掃 |

| 高湿度・沿岸地域 | 週1回 | ブロワー+防湿庫保管確認 |

レンズ清掃後には、防湿庫または密閉コンテナ内で相対湿度40〜50%を保ち、乾燥剤の吸湿性能が低下していないか定期点検します。埃の少ない環境と湿度管理を両立させることで、カビの「初期段階」を完全に防ぐことができます。

カメラレンズカビ取りの方法と料金比較

●このセクションで扱うトピック

- カビ取り キタムラ 料金の目安を解説

- レンズ内 カビ 除去 料金の相場を知る

- カビ取り クリーナーの正しい使い方

- カビ取り カビキラー どうなのか?の検証

- Canon レンズ カビ取り料金の実例比較

- 分解清掃 料金とプロの作業内容

- レンズのカビはドライヤーで取れる?

- レンズのカビ取りにアルコールは使えますか?

- カメラがカビないようにする方法は?

- カメラレンズカビ取りで長く使うためのまとめ

カビ取り キタムラ 料金の目安を解説

全国に展開するカメラのキタムラでは、店舗受付を通じてレンズカビ取りや分解清掃などの見積もりサービスを行っています。利用者は店舗にレンズを持ち込み、その場で外観チェックや簡易診断を受けたうえで、提携修理工房またはメーカーサービスセンターに送付されるのが一般的な流れです。見積もり後に正式な修理可否や費用が提示され、同意後に作業が進行します。

●料金と作業範囲の概要

カビ取り料金は、レンズ構造やカビの進行度、必要な作業工程によって大きく変動します。

- 外装クリーニング(表面のみ):数千円台

- 内部の分解清掃(軽度〜中度):約10,000〜25,000円前後

- 重度カビ・再コーティング・調整込み:30,000円以上になるケースもあります

参考

・https://www.kitamura.jp/service/maintenance/

ズームレンズや特殊構造(例:防滴設計、内フォーカス機構)では、群分解の工数が増えるため、費用も上がる傾向があります。また、メーカー純正部品が必要な場合や、オールドレンズなど供給終了品では、メーカー修理扱いとなり納期が延びることもあります。

キタムラを介する利点は、店舗スタッフによる初期診断と依頼窓口の一本化にあります。修理後のアフター相談や再発時の保証対応も、店舗を通じてスムーズに行えるのが特徴です。さらに、時期によっては「無料点検キャンペーン」などのプロモーションが実施されることもあり、こうした機会を活用すると、費用見積もりの精度を高めつつ判断材料を増やせます。

(出典:カメラのキタムラ公式サイト 修理サービス案内)

●依頼時のポイント

依頼前に準備しておくことで、見積もり精度や修理判断の正確性を高めることができます。

- 症状写真と購入・保管環境のメモを持参

→ 発生部位や期間、保管環境(湿度・保管場所など)を記録しておくと、原因特定がスムーズになります。 - フードやフィルターの有無、落下歴の申告

→ 外部からの衝撃や湿度滞留の影響を考慮し、清掃だけでなく点検対象を広げる判断材料となります。 - 仕上がり精度と保証範囲、納期の確認

→ 「清掃のみ」「分解再調整あり」「部品交換含む」など、作業範囲ごとの費用と保証条件を明確に確認しましょう。

キタムラでは、店舗スタッフがメーカーごとの費用目安を案内することも可能です。納期は軽度の清掃で3〜7日、分解清掃では2〜4週間程度を見込むと安心です。

レンズ内 カビ 除去 料金の相場を知る

内部カビの除去は、単なる表面清掃とは異なり、分解・再組立・光学調整まで含まれる精密作業です。そのため、レンズ構造の複雑さやカビの根の深さによって費用が大きく変動します。カビがコーティング層に侵食している場合、薬剤処理だけでなく再研磨や再コーティングが必要になるケースもあります。

●費用の目安と作業の分類

一般的な料金相場は以下の通りです。

| 作業区分 | 作業範囲 | 納期感 | 目安費用 |

|---|---|---|---|

| 軽度清掃 | 前後玉の表面中心(外装) | 数日程度 | 数千円台 |

| 分解清掃 | 複数群の分解と清掃、再組立 | 1〜数週間 | 約10,000〜25,000円 |

| 部品交換を含む | 絞りユニット・ヘリコイド等交換 | 数週間〜 | 30,000円以上 |

レンズ内のカビは光路上に存在するため、撮影画質(特にコントラストと逆光性能)に直結します。そのため、修理後の再組立では、光軸(光の通り道)の精密な再調整を行う必要があります。この工程は高倍率レンズやマクロレンズほど難易度が高く、修理費も上がる傾向があります。

●注意点とコストを抑えるコツ

見積もり時には、以下の3点を確認することで、費用の不透明さを防げます。

- 「清掃のみ」「清掃+再調整」「部品交換を含む」など工程別の費用明細を必ず確認する。

- 再発防止策の有無(防カビ処理の有無、清掃後の湿度検査など)を確認する。

- メーカー見積もりとの比較を行い、納期や保証条件を比較する。

特にオールドレンズや海外製レンズの場合、メーカーでのサポートが終了していることも多く、独立系工房や提携修理店に依頼する形になります。こうした場合は、清掃だけでなく「研磨跡の発生リスク」や「光学性能の変化可能性」について事前説明を受けることが重要です。

キタムラ経由で依頼すれば、こうした外部業者とのやり取りを店舗が代行するため、初心者でも安心して依頼できます。

カビ取り クリーナーの正しい使い方

レンズ表面のカビ取りや汚れ除去では、専用のレンズクリーナーとクリーニングペーパーを正しく使うことが、画質の劣化を防ぐ最も基本的な方法です。これらの手順を誤ると、カビ除去どころかコーティングを傷めてしまうこともあるため、光学設計を理解した上で慎重に行う必要があります。

●適切なクリーナーの選び方

市販されているレンズクリーナーには、水系(精製水主体)とアルコール系(イソプロピルアルコールまたは無水エタノール主体)の2種類があります。

- 水系タイプは刺激が少なく、日常的な指紋や皮脂汚れの除去に向きます。

- アルコール系タイプは揮発性が高く、速乾性に優れるためカビや油分の除去に適していますが、コーティングの種類によっては反応を起こす可能性もあります。

特に、フッ素コートやナノコートが施された高級レンズでは、メーカーが推奨する専用品の使用が望ましいとされています。

●正しい清掃手順

- 砂塵を除去する

ブロワーで砂や埃を飛ばし、レンズ表面を擦って傷つけるリスクを避けます。 - クリーニングペーパーを使用する

ペーパーにクリーナー液を少量(1〜2滴)含ませ、ガラス面に直接垂らさないようにします。液が縁から内部に染み込むと、カビ再発やコーティング剥離の原因になります。 - 拭き取りは一方向で軽く

中心から外周へ向かって放射状に、一定方向で優しく拭き上げます。往復拭きや強圧は摩擦傷を生む原因となります。 - 乾燥と確認

拭き取り後は自然乾燥させ、残留液やムラがないか光を当てて確認します。必要に応じて乾いたペーパーで軽く仕上げます。

●注意すべきポイント

- マイクロファイバークロスは繰り返し使用できる利点がありますが、内部に砂塵や皮脂が残ると逆に微細傷をつける原因になります。使用後は必ず洗浄・乾燥させましょう。

- フィルター付きレンズでは、最初にフィルターで手順を確認してから本体レンズに進むと安心です。

- 液体の使いすぎに注意。ガラスの隙間に液が入り込むと、接着層や絞り羽根に悪影響を及ぼします。

●清掃の頻度と環境

清掃は撮影ごとに行う必要はなく、使用頻度に応じて1〜2か月に1度程度が目安です。湿度が高い環境での保管が続いた場合は、カビの初期兆候を防ぐ意味で早めに点検することが推奨されます。清掃環境は風通しが良く、直射日光の当たらない場所が理想的です。

このように、クリーナーを正しく扱うことは「汚れを落とす」だけでなく、「レンズの寿命を延ばす」ためのメンテナンス行為でもあります。メーカー純正または光学機器用に設計された専用製品を選び、無理な清掃を避けることが安全かつ確実な方法です。

参考

・https://nij.nikon.com/enjoy/phototech/lenslesson/lesson13.html?srsltid=AfmBOopO1k7K3GVFsmigqaT2rdYp1wbYBv14LCog__6kR6RCK0mJ8DpU

・https://nij.nikon.com/enjoy/phototech/cameralesson/lesson09.html?srsltid=AfmBOorFetUNRcCwnDAHokTczBWx9Kmg3U99krEMoexeVqPpH5ivmP6H

カビ取り カビキラー どうなのか?の検証

一部のネット上では、家庭用漂白剤やカビ取り剤(いわゆる「カビキラー」など)をレンズ清掃に応用する方法が語られることがあります。しかし、これは極めて危険であり、光学機器には絶対に使用すべきではありません。

●光学素材における化学的リスク

家庭用カビ取り剤の多くは次亜塩素酸ナトリウム(NaClO)を主成分とする強塩素系漂白剤です。これは有機汚染の分解には効果的ですが、同時に以下のような深刻な副作用をもたらします。

- コーティング層の化学反応による剥離

多層膜コーティングは金属酸化物を薄膜蒸着して構成されており、塩素系化合物と反応して白化・腐食する可能性があります。 - 金属部品の腐食

マウント部や絞り枠などのアルミ・黄銅部品に腐食を生じさせます。 - ゴム・ラバー・樹脂部の劣化

グリップやシーリング材の可塑剤が分解し、弾性を失うことがあります。

また、塩素ガスの揮発は人体にも刺激性があり、屋内で使用すると呼吸器や皮膚への悪影響が報告されています。厚生労働省の資料でも、塩素系漂白剤の誤使用による健康被害が毎年報告されており、換気と防護が推奨されています。

●専用品と代替方法の安全な選択

光学機器のカビ除去には、以下のような専用製品や方法を選択するのが安全です。

- 無水エタノールやイソプロピルアルコール(IPA)系クリーナー:速乾性があり、油分やカビの代謝物除去に有効。ただし濃度や使用量に注意。

- 防カビ剤添加タイプの専用クリーナー:光学コーティングに適合した処方が施されているものを選ぶ。

- 専門業者による分解清掃:内部カビや浸食が進行している場合は、プロによる薬剤管理と光学再調整が不可欠。

●判断基準と安全意識

カビキラーなどの一般家庭用製品は、カビそのものの除去力は強いものの、精密機器の許容範囲を超える化学作用を持つため、リスクが大きすぎます。

つまり、光学ガラスや多層膜コーティングは極めて繊細な構造であり、「強力な薬剤=効果的」とは限りません。安全で確実な方法は、光学用途専用クリーナーまたは専門修理サービスを利用することです。

誤った清掃による損傷は、メーカー保証外となる場合が多く、レンズ交換よりも高額な修理費につながることもあります。長く使うためには、「専用品を使う」「自己判断で強い薬剤を使わない」という2つの原則を守ることが最も大切です。

Canon レンズ カビ取り料金の実例比較

Canonの交換レンズは、メーカー公式のサービス拠点において点検・分解清掃・光学調整を含む修理メニューが整備されています。Canon公式サイトでも案内されている通り、修理料金は一律ではなく、レンズの種類・カビの進行度・部品の供給状況などによって個別に見積もりが提示されます。

(出典:キヤノン公式 メンテナンス・修理・メンテナンスのお持ち込み窓口)

●メーカー依頼の主な特徴

メーカーサービスの最大の利点は、純正部品を使用した確実な修復と、光学性能を基準値に戻す再調整(リコリメート)にあります。特に以下のような構造を持つレンズでは、メーカー修理の信頼性が高く評価されています。

- IS(手ブレ補正)機構搭載レンズ:光学ユニットが可動するため、一般工房での再調整は困難。

- 高倍率ズームレンズ:群数が多く、組立時の芯出し精度が要求される。

- Lレンズ(高級シリーズ):特殊コーティングや防塵防滴構造を維持するためには、純正パッキンの交換が不可欠。

カビ取りや分解清掃にかかる料金は、軽度汚れ除去で約10,000円前後、光学系分解を伴う場合で20,000〜35,000円程度が目安とされます。さらに部品交換が必要な場合は、交換パーツの製造終了状況により追加費用が発生します。

●中古・旧製品の場合

中古や旧製品に関しては、Canonがすでに修理対応を終了しているモデルもあります。その場合、受付可能かどうかは事前確認が必要です。公式サポート対象外のレンズでも、キタムラなどの販売店経由でメーカー点検が依頼できるケースがあり、現行機種と比較しても対応の有無がわかりやすくなります。

古いEFレンズやFDマウントなどは、独立系修理工房の方が対応実績を持つ場合もあるため、「再調整の有無」「部品在庫」「修理保証」を軸に比較検討するのが望ましいです。

分解清掃 料金とプロの作業内容

分解清掃は、単なる外観クリーニングではなく、レンズ構造全体の再構築に近い精密作業です。カビ除去の工程には、光学性能の維持と安全な薬剤処理の両立が求められます。

●プロの作業工程

専門工房やメーカーサービスでは、以下のような段階的工程を経て清掃が行われます。

- ユニット分解:外装・マウント・鏡筒を分解し、光学群へアクセス。

- 光学群の清掃:カビ・汚れを適切な薬剤(低濃度アルコールまたは界面活性剤)で除去。

- コーティング確認:ARコートやSICコートなどの多層膜状態を顕微鏡でチェック。

- 再組立と調整:シム(間隔調整板)の厚み選定やトルク管理を行い、光軸を合わせる。

- 無限遠・偏芯の調整:コリメーターや干渉計を用いて、実写同等の焦点精度を確認。

- 絞り・電子接点の動作確認:AF精度・露出連動・通信機構を検査。

作業には平均で2〜4時間の工数を要し、部品待ちを含めると納期は1〜3週間ほどとなります。費用は、工数・難易度・部品交換の有無によって決まり、軽度カビ除去で10,000円前後、分解・調整込みで20,000〜40,000円が一般的です。

●修復限界と注意点

古いレンズでは、バルサム接着部(2枚のガラスを接着した層)の白濁や、コーティング侵食による曇りが進行している場合、完全な回復が困難とされます。このような場合は、光学的影響を最小限に留める調整(例:群間距離補正)で対応されます。修理前に「仕上がり保証」「再発時の再修理条件」を明確に確認することが大切です。

メーカーでは、こうした整備内容を品質保証の対象に含めており、修理後6か月〜1年間の保証期間が設定されることが多い点も安心材料です。

●依頼先の比較(特性と用途)

依頼先を選ぶ際は、目的・レンズの種類・仕上がり精度の要求レベルに応じて最適なルートを選ぶことが重要です。それぞれの依頼先には、得意分野と注意点が明確に存在します。

| 依頼先 | 得意分野 | メリット | 注意点 |

|---|---|---|---|

| カメラのキタムラ経由 | 幅広い受付と窓口 | 相談のしやすさと一括手配 | 実作業は提携先で費用が変動 |

| メーカーサービス(Canon公式) | 純正部品と光学調整 | 仕上がりと保証の一貫性 | 費用と納期が上振れする場合 |

| 独立系工房 | オールドや特殊構造 | 柔軟な対応と細かな調整 | 個体差で結果の振れ幅がある |

選定のポイント

- 新品や高価なレンズの場合は、メーカーサービスによる純正品質維持が最も安全。

- 古いレンズや特殊構造のモデルでは、独立系工房の柔軟な対応とノウハウが有利。

- 費用を抑えつつ確実に依頼したい場合は、キタムラ経由で見積もりを取り、最適な委託先を選ぶのが現実的です。

依頼前に「納期」「見積もり内訳」「再発時の保証条件」を明確にすることで、コストだけでなく満足度の高い修理結果を得ることができます。メーカー品質と専門職人の技術、その両方の特性を理解し、レンズの価値に見合ったメンテナンス方針を立てることが長期的な安心につながります。

レンズのカビはドライヤーで取れる?

カメラ愛好家の間では、「ドライヤーでレンズ内部の湿気を飛ばせばカビが取れるのでは?」という考えが時折見られますが、これは誤った対処法です。ドライヤーの熱風をレンズに当てると、見た目上の曇りが一時的に軽減することはあっても、カビそのものを除去することはできません。むしろ、機械的・化学的な損傷を引き起こす危険性があります。

●熱による構造変化と損傷リスク

ドライヤーの温風は一般的に約80〜100℃前後に達し、これはレンズ内部で使用される**光学接着剤(バルサムやUV硬化樹脂)**の軟化点を超える可能性があります。その結果、

- 光学群の位置ズレ(光軸の狂い)

- 接着面の白濁や剥離

- 潤滑油の蒸発・劣化によるフォーカスリングの動作不良

などの深刻なトラブルを招くおそれがあります。

また、急激な加熱はガラスと金属フレームの熱膨張率の差を生み、固定リングや光学セルに微細な歪みを発生させます。これがピント精度の低下や、絞り羽根の動作不良に繋がるケースもあります。

●熱風による埃の巻き込みリスク

さらに、ドライヤーの風圧によって外部の埃やカビ胞子を吸い込み、レンズ内部に汚染を拡大させるリスクも無視できません。カメラ内部の構造は密閉されていないため、フィルター枠やマウント部から微細な粒子が侵入することがあります。

●正しい乾燥方法

湿気対策としては、以下のような自然かつ安全な方法を取るのが理想です。

- レンズを密閉ケースに入れ、乾燥剤(シリカゲル)や防湿剤を併用して徐々に吸湿する。

- 温度差のある環境(寒暖差の大きい屋外→屋内など)では、ケースを開けずに室温へ順応させる。

- 長期的には、防湿庫を利用して相対湿度40〜50%程度を維持する。

このように、カビの原因となる湿気を**「急速に除去する」のではなく、「安定して管理する」**ことが重要です。ドライヤーは一見便利に思えても、精密機器にとってはリスクの方が大きいため、使用は避けるのが賢明です。

レンズのカビ取りにアルコールは使えますか?

アルコールは手軽に入手できるため、カメラレンズの清掃にも使えそうに思われがちですが、使用方法と濃度を誤ると逆効果になる場合があります。特に、光学コーティングやゴム部品への影響は無視できず、慎重な取り扱いが必要です。

●使用できるアルコールの種類と特徴

一般に、レンズ清掃で使用されるのは次の2種類です。

- 無水エタノール(濃度99.5%前後):揮発性が高く速乾性に優れるが、乾きすぎるとムラが残ることがある。

- イソプロピルアルコール(IPA、濃度70〜90%):皮脂やカビ代謝物に強いが、濃度が高いとコーティング層を白化させるリスクがある。

CanonやNikonなど主要メーカーは、純正クリーナーまたは光学用途向けの低濃度アルコールの使用を推奨しており、直接レンズ面に液体を垂らすことは禁止されています。

●安全な使い方の手順

- ブロワーで埃を除去する。

- クリーニングペーパーにアルコールを1〜2滴だけ含ませる(ガラスに直接塗布しない)。

- 中心から外側へ向かって一方向に軽く拭く。往復拭きや力を入れた拭き方は厳禁。

- 拭き残しがある場合は、新しいペーパーで乾拭きして仕上げる。

使用後はアルコールが完全に揮発していることを確認し、すぐにキャップを閉めて湿気の再付着を防ぎます。迷う場合や、コーティングの種類が不明な場合は、必ず目立たない部分で試すか、専門業者に委ねるのが安全です。

参考

・Canon:https://canon.jp/support/repair-index/after-support/maintenance/self

・Nikon:https://nij.nikon.com/enjoy/phototech/lenslesson/lesson13.html?srsltid=AfmBOoq-zEN60uwUsHw8JPy2SR2XOnLk0xaa0n00s0tUlcUOZt3z5Ls9

・Sony: https://www.sony.jp/support/ichigan/guide/cleaning/cleaning.html?srsltid=AfmBOoqDEta1BQD8Ox3fvsYvPqhx6hiir-B2C3Oe0E1zEtjgyk3GQJGK

カメラがカビないようにする方法は?

レンズのカビを防ぐには、「湿度管理・清潔維持・定期的な空気循環」の3つを徹底することが基本です。これらを日常的に意識するだけで、カビ発生リスクを大幅に低減できます。

●最適な保管環境

カメラ機器にとって理想的な保管環境は、相対湿度40%前後、温度15〜25℃程度とされています。

- 防湿庫の利用:電動式防湿庫を使用すれば、湿度を自動制御でき、カビ防止に非常に有効です。

- 乾燥剤の活用:密閉ケースにシリカゲルやモレキュラーシーブを入れ、定期的に交換する(目安は1〜2か月)。

- 通気性の確保:完全密閉ではなく、時々開けて空気を入れ替えると結露防止になります。

●使用後のメンテナンス

撮影後は以下のステップを心がけましょう。

- ブロワーで砂塵や花粉を吹き飛ばす。

- レンズペーパーやマイクロファイバーで軽く乾拭き。

- キャップを装着し、湿度管理された場所に戻す。

この手順を怠ると、微量の皮脂や水分がカビの栄養源となり、レンズ内で菌糸を伸ばす原因になります。

●結露対策と長期保管

寒冷地から暖房の効いた室内に移動する際は、レンズをケースに入れたまま1〜2時間室温に慣らすことで結露を防げます。また、長期保管時も月に一度は取り出し、絞りやフォーカスを動かして内部の空気を循環させましょう。これにより内部湿度の偏りが抑えられます。

湿度や温度の管理は目に見えにくい要素ですが、カビ予防においては最も重要なポイントです。カメラとレンズは高精密な光学機器であり、「使わない時間の扱い方」が寿命を大きく左右します。

おすすめクリーニング商品紹介

K&F Concept 6‑in‑1 Camera Cleaning Kit

主な特徴・利点

- ブロワー、ジェルクリーナー、マイクロファイバークロス、ブラシなど複数ツールをまとめた多機能セット。

- 出先での清掃対応力が高く、カメラバッグに入れておけばほとんどの軽微な汚れやホコリには対応可能。

- ツール各部品が軽量・コンパクトで携帯性に優れており、旅行やロケ撮影などにも適している。

- 各クリーニングツールが互換性を持つ構造(交換可能部品)になっており、使い捨てになりにくい。

留意点・弱点

- 極端に頑固な汚れや内部のカビ、コーティング劣化には対応できない。

- 付属のクリーニングクロスの品質にバラつきがあるため、予備を持っておいた方が安心。

- ツールが多いため「どれを使うか」の選別を誤ると無駄に動かして逆にレンズを傷つけるリスクあり。

ESCO EA759G‑31 レンズクリーニングキット

主な特徴・利点

- 日本国内で手に入りやすく、補充部品や代替品を調達しやすい利便性が高いキット。

- ブロワー、クロス、ブラシ、クリーニング液など基本構成が揃っており、レンズ清掃の“鉄板セット”として安心感がある。

- 安価ながら実用性重視の構成で、入門〜中級ユーザーでも扱いやすい。

留意点・弱点

長年使用されているモデルでは、クリーニング液の蒸発・成分劣化などが起きやすいため、使用期限と保管に注意。

高級コーティングレンズや特殊材質レンズに対しては、液剤や布の品質に注意が必要。

HAKUBA KMC‑71 レンズクリーナーキット30

主な特徴・利点

- 非常にコストパフォーマンスが高く、初めてカメラを持つ人や予備用としての利用に適している。

- クリーンペーパー・ブラシ・クロス・綿棒などがバランスよく含まれており、軽微汚れの対処が可能。

- コンパクトサイズなのでカメラバッグやポーチに容易に入れられる。

留意点・弱点

- 液剤や高機能クリーナーが含まれないため、指紋・油膜などには別途液体クリーナーが必要。

- クリーニングペーパーが薄手で耐久性に乏しい場合があるので、使い方に注意。

- 重度の汚れや内部の問題には対応できない。

SWAROVSKI CSO クリーニングセット

主な特徴・利点

- 光学機器ブランド「スワロフスキー」謹製という信頼性・ブランド力が大きな強み。

- レンズ表面保護材や拭き取り具の品質が極めて高く、精密機器ユーザーやプロ用途にも安心の仕様。

- クリーニング液やクロス、ツール類がブランド基準で選定されており、光学コーティングへの安全性が高く設計されている。

留意点・弱点

- 価格がかなり高めであるため、コスト意識の高いユーザーには負担になる可能性。

- 内容が高品質ゆえに、汎用品との交換性や補修性が低い場合がある。

- ツールは精密仕様の場合が多く、取扱いに手間がかかるケースもある。

Muc‑OFF VISOR & LENS & GOGGLE CLEANER 32ml

主な特徴・利点

- スプレー式液体クリーナーで、指紋・油膜・水滴痕などの拭き取りが容易。

- 32mlという小容量で持ち運びやすく、出先での手早い清掃に向いている。

- 拭き取り後の残留が少なく、コーティング表面を傷めにくい仕様設計。

- レンズだけでなく視界確保が求められるゴーグルやシールドにも応用可能。

留意点・弱点

- 汚れがひどい場合はスプレーだけでは除去不十分で、物理的清掃ツール併用が必須。

- 液剤が揮発性であるため、極端な高温環境下では成分が劣化する可能性。

- シリコン系ゴム部材や塗装面などには影響を与える可能性があるので、使用前に目立たない箇所でのテストが望ましい。

カメラレンズカビ取りで長く使うためのまとめ

本記事のまとめを以下に列記します。

- レンズカビは描写力とコントラストを低下させ早期対処が重要になる

- 湿度と温度差の適切な管理がカビ発生を防ぐ最も効果的な方法である

- 内部カビは表面清掃では届かず分解清掃による除去が不可欠となる

- 自分で行う清掃は外側の軽度な汚れ除去にとどめるのが安全である

- 結露はケース密閉と乾燥剤でゆるやかに除去する方法が望ましい

- ドライヤーの熱風は部材劣化を招く恐れがあり使用は避けるべきである

- アルコール使用時は濃度と材質への影響を必ず事前に確認しておく

- 塩素系洗剤は光学コーティングに不適であり使用を控えるのが賢明

- カビ取り料金は症状と作業工数により変動し事前見積が必要となる

- キタムラ窓口は相談のしやすさと一括依頼の手軽さが魅力である

- メーカー依頼は純正部品と光学調整で高い再現性を得られる利点がある

- 独立系工房はオールドや特殊レンズ対応に優れ柔軟な調整が可能

- カビ予防には防湿庫と乾燥剤を併用することが最も効果的である

- 撮影後の埃除去と軽い清掃を習慣化して再発リスクを抑える

- カメラレンズカビ取りを継続し機材資産を長期的に守り続ける

コメント