「USBマイク オーディオインターフェース」と検索しているあなたは、マイク選びに迷っているか、録音環境を見直したいと考えているのではないでしょうか。

この記事では、USBマイクとは何か、その種類や特徴から、USBマイクとオーディオインターフェースの違いは何ですか?という基本的な疑問まで丁寧に解説します。加えて、USBマイクのメリット・デメリットを整理し、USBマイクとオーディオインターフェースのどっちが自分に合っているか、違い比較を通じて見極められるように構成しています。

さらに、「USBマイクにオーディオインターフェースはいらないのでは?」「そもそも併用できるの?」といった疑問や、よくない理由は?という視点にも触れながら、接続方法や注意点まで網羅します。初めての人にもわかりやすく、上級者にも納得できる内容で、最適な音声収録環境の選択をサポートします。

- USBマイクとオーディオインターフェースの基本的な違いと役割

- 両者の接続や併用が可能かどうかとその方法

- USBマイクとオーディオインターフェースのメリット・デメリット

- 使用目的に応じた適切なマイク環境の選び方

USBマイクとオーディオインターフェースの違いと選び方

手軽に高音質な音声を録音できるUSBマイクは、配信やテレワーク、ナレーションなど幅広い用途で人気を集めています。しかし、マイク選びには「USBマイクとオーディオインターフェースの違いがわからない」「どれが自分に合っているのか迷う」といった声も少なくありません。

この記事では、USBマイクの種類や特徴、他の方式との違い、メリット・デメリットなどを初心者にもわかりやすく整理。用途別に最適なマイク選びのポイントとおすすめ製品もあわせて解説します。

USBマイクとは?種類と特徴を徹底解説

USBマイクとは、USBケーブルを使って直接パソコンやタブレットに接続できるマイクのことです。オーディオインターフェースやXLRケーブル、電源などを別途用意する必要がなく、挿すだけですぐに使用できるため、初心者や在宅ワーカー、配信者に人気があります。

本来はスタジオ録音などに使われてきた高感度マイクも、USB接続モデルとして普及したことで、より身近な存在となりました。

現在主流のUSBマイクは、「コンデンサーマイク型」と「ダイナミックマイク型」の2タイプに大別されます。それぞれの特性を理解しておくことで、用途に合った機種を選びやすくなります。

コンデンサーマイク型の特徴と外観

コンデンサーマイクは、音の振動を電気信号に変換するために薄い振動膜(ダイアフラム)と電極を用いています。この構造により、微細な音の変化も捉えることができ、感度が非常に高いという特徴があります。

主に室内収録、ナレーション、ボーカル録音、ライブ配信などに向いており、声の細かいニュアンスや息遣いまでクリアに録音できます。

外観としては、筒状の大きめな本体にメタルグリルが付いたモデルが多く、三脚スタンドやショックマウント付きの製品も一般的です。見た目の存在感があり、配信画面でも映える点も人気の理由です。

ただし、繊細な構造であるため湿気や衝撃に弱く、持ち運びには注意が必要です。また、環境音を拾いやすいため、静かな室内での使用が前提となります。

ダイナミックマイク型の特徴と外観

ダイナミックマイクは、磁石とコイルを使って音を電気信号に変換します。構造がシンプルで丈夫なため、屋外や騒がしい場所でも安定して使用できるという特性があります。

このタイプは、ラジオ配信、ゲーム実況、インタビュー収録などに適しており、周囲の雑音を抑えて自分の声だけをしっかり録音したい場合に効果的です。

外観は、ハンドマイク型の製品が多く、ポップフィルターやアームと組み合わせて使われることもあります。サイズも比較的コンパクトで、収納や移動に便利です。

ただし、感度はコンデンサーマイクに劣るため、声量が小さい人や繊細な音を録りたい場面では、物足りなさを感じることがあります。

●コンデンサーマイクとダイナミックマイクの比較表

| 項目 | コンデンサーマイク型 | ダイナミックマイク型 |

|---|---|---|

| 音の感度 | 高い(繊細な音まで拾う) | やや低め(必要な音のみ拾う) |

| 周囲の雑音 | 拾いやすい | 拾いにくい |

| 主な用途 | ナレーション、ボーカル、配信 | ゲーム実況、トーク収録、現場録音 |

| 耐久性 | 繊細で壊れやすい | 丈夫で衝撃に強い |

| 外観 | 大きめ、スタジオ用風デザイン | コンパクト、ハンドマイク型が多い |

| 推奨使用環境 | 静かな室内向け | 雑音のある環境でも使いやすい |

| 価格帯(USBモデル) | やや高め(1万~3万円が中心) | 手頃(5,000円~2万円程度) |

このようにUSBマイクは「コンデンサーマイク型」と「ダイナミックマイク型」に分かれ、それぞれに明確な特性と適した用途があります。録音する環境や目的、好みの音質に応じて適切なタイプを選ぶことが、失敗しない機材選びにつながります。

今後USBマイクを選ぶ際には、デザインや価格だけでなく、構造や音の拾い方にも注目してみてください。

USBマイクとオーディオインターフェースの違いは何ですか?

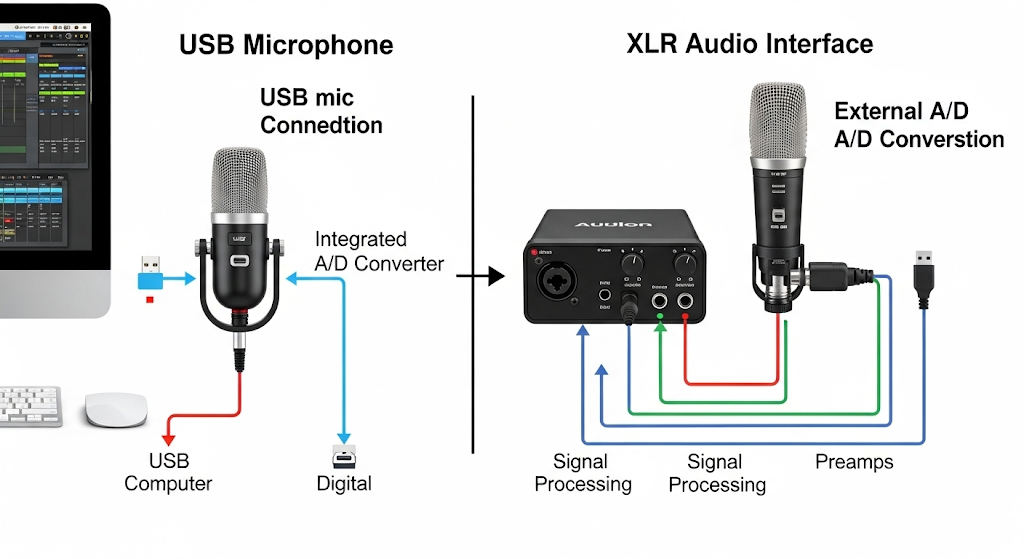

USBマイクとオーディオインターフェースは、どちらも音声をデジタル信号に変換する役割を持つ点で共通しています。しかし、構造・機能・接続方式・対応機材・使い勝手など、実際には多くの違いがあります。

まずUSBマイクは、マイク本体の内部にA/Dコンバーター(アナログ→デジタル変換装置)を内蔵している一体型のマイクです。USBケーブル1本でパソコンに直接接続でき、ソフトウェアを入れずともすぐ使用できる機種が多いため、初めて録音に挑戦する人にも扱いやすいのが特徴です。

一方、オーディオインターフェースは、XLRマイクやギターなどの外部入力機器とPCを仲介する役割を持つ専用機器です。音声のクオリティを保ちながら信号をデジタルに変換し、入力音を細かく調整できるため、プロの音楽制作や本格的な配信環境において重要な存在となります。

- 接続の手間:USBマイクは1本のケーブルで完結するのに対し、オーディオインターフェースはXLRマイクやモニタースピーカー、PCとの接続など、複数の配線と設定が必要です。

- 音質調整の自由度:USBマイクは内部回路が固定化されており、細かい音質調整はできませんが、オーディオインターフェースはゲイン調整、入力レベルの管理、24bit/96kHz以上の高解像度録音にも対応している製品が多く、自由度が高いです。

- 拡張性の違い:USBマイクは基本的に1本で完結する設計のため、多人数での収録や複数マイクの同時使用には向きません。対して、オーディオインターフェースは複数入力を持つモデルも多く、スタジオ収録やバンド演奏の録音にも対応可能です。

- コスト:USBマイクは1万円前後で高性能モデルも入手可能ですが、オーディオインターフェースとXLRマイクのセットになると、最低でも2万円〜3万円以上の出費が想定されます。

USBマイクとオーディオインターフェースの比較表

| 比較項目 | USBマイク | オーディオインターフェース+XLRマイク |

|---|---|---|

| 接続方法 | USBケーブル1本でPCに直結 | XLR・ラインケーブル・USB等で複数接続が必要 |

| A/D変換装置の位置 | マイク内部に内蔵 | 外付け(オーディオインターフェース内蔵) |

| 音質 | 中~上程度(製品により差あり) | 高音質(プロ仕様まで対応) |

| 音質調整の自由度 | 少ない(EQやゲイン調整は非対応が多い) | 高い(ハード・ソフト両方で調整可能) |

| マイクの種類 | 限定(USB専用マイクのみ) | XLR接続マイク全般に対応 |

| 拡張性 | 低い(1人使用が基本) | 高い(複数マイク・楽器接続が可能) |

| 操作の手軽さ | 非常に簡単(挿すだけ) | 設定が必要(初心者にはやや難しい) |

| 初期費用 | 安い(5,000円〜15,000円程度) | 高い(20,000円〜数十万円まで) |

| 推奨用途 | 会議、配信、ナレーションなど | 音楽制作、ポッドキャスト、高品質配信など |

| 向いている人 | 機材に詳しくない人、初心者 | 音にこだわりたい人、本格的に活動する人 |

●どちらが自分に合っているかを判断しよう

USBマイクは「簡単に高音質を録音したい」「配線や機材に詳しくない」という人にとって最適な選択です。価格も手頃で、Web会議やYouTube配信には十分な性能を持っています。

一方で、オーディオインターフェースは「より高い音質で録りたい」「機材を自由に組み合わせたい」「音楽や本格収録にも挑戦したい」という人に向いています。

あなたがどのような目的で音声を録音したいかに応じて、適切な選択をしてみてください。

USBマイクのメリット・デメリットを比較

USBマイクは、これから音声配信やナレーション収録を始めたい人にとって、非常に手軽で使いやすいアイテムです。特別な知識がなくてもパソコンに接続すればすぐに使用でき、費用も比較的安価で済むため、初心者から人気があります。

しかし、実際に購入を検討する段階では、「どこまでできるのか」「他のマイクと比べて何が足りないのか」といった具体的な比較が重要です。

ここでは、USBマイクの代表的なメリットとデメリットをより実用的な視点から整理し、購入前にチェックすべきポイントを明確にします。

メリット

- 接続が簡単:USB端子を挿すだけで使用可能。設定の手間が少ない。

- 安価で高性能なモデルもある:1万円以下でも配信に十分な音質が得られる。

- ドライバー不要な製品が多い:OSが自動で認識するため、初心者にも安心。

- 持ち運びしやすい:本体がコンパクトで軽く、外出先でも使いやすい。

- 一体型構造で場所を取らない:オーディオインターフェース不要で省スペース。

デメリット

- 音質に限界がある:製品によっては音がこもる、ノイズが入りやすいと感じる場合もある。

- 複数マイク運用に非対応:USBマイクは1本ずつしか接続できず、複数人収録に不向き。

- 音の細かい調整が難しい:ゲインやEQなどをマイク本体で調整できないモデルが多い。

- 拡張性がない:ミキサーや高性能マイクと組み合わせた運用ができない。

- 録音ソフトの自由度に制限がある:入力デバイスが限られるため、録音ソフト側の設定に注意が必要。

USBマイクと他方式の比較表(購入前にチェックすべきポイント)

| 比較ポイント | USBマイク | XLRマイク+オーディオIF | ヘッドセット・内蔵マイク |

|---|---|---|---|

| 接続の手軽さ | ◎ 挿すだけすぐ使える | △ 設定や配線が必要 | ◎ 完全内蔵・一体型 |

| 音質 | ○ 機種によって差あり | ◎ プロレベルの音質が可能 | △ ノイズが多くこもりやすい |

| 費用 | ◎ 5千円~1万5千円程度 | △ 2万円以上かかる場合が多い | ◎ 安価または標準装備 |

| 音声の細かい調整 | △ 制限がある | ◎ ゲインやEQ、エフェクト対応可 | × 調整不可が多い |

| 拡張性・自由度 | △ 複数マイクや楽器との連携が不可 | ◎ ミキサー・複数入力対応可能 | × 単一入力のみ |

| 推奨用途 | 初心者配信、Web会議、簡易録音 | 音楽制作、ポッドキャスト、複数人録音 | ゲーム、通話、日常用途 |

●USBマイクは“手軽さ重視派”にぴったりの選択

USBマイクは、コストを抑えながら音声配信や収録を始めたい人にとってベストな選択肢です。ただし、購入前には「どこまでの品質や操作性を求めるか」を明確にしておくことが大切です。

たとえば、「1人で録音」「編集はソフトで対応」「環境が整っていない」という人にはUSBマイクが向いています。一方で、「複数人の同時録音」「音質に妥協したくない」「細かい音作りがしたい」という人には、XLRマイク+オーディオインターフェースの導入も検討する価値があります。

このように、自分の使用目的に合ったマイク環境を選ぶことで、無駄な出費や後悔を防ぐことができます。

USBマイクとオーディオインターフェースはどっちが良い?違いを徹底比較

USBマイクとオーディオインターフェース+XLRマイク、どちらを選べば良いかは、「あなたが何を重視するか」によって大きく異なります。ここでは、性能ごとに違いを掘り下げたうえで、用途別のおすすめポイントを整理していきます。

●音質で選ぶなら:オーディオインターフェースが有利:USBマイクでも十分に高音質な録音は可能ですが、オーディオインターフェースとXLRマイクの組み合わせは、さらに上の解像度と透明感のある音を実現できます。録音環境を整えた上であれば、プロレベルの音質収録も十分可能です。

例えば、楽器演奏、ナレーション収録、歌録りといった「音にこだわりたい場面」では、オーディオインターフェースの選択が適しています。

●操作の簡単さ:USBマイクに軍配:一方で、「とにかく簡単に使いたい」というニーズに最も応えてくれるのがUSBマイクです。挿すだけで認識し、ソフトウェア側でも入力設定が直感的に行えます。

ライブ配信やZoom会議など、即座に音声を取り込む必要がある場面では、USBマイクのスムーズな立ち上がりが強みになります。

●拡張性と柔軟性:オーディオインターフェースが圧倒的:複数マイクを使った録音、ミキサーとの連携、楽器やエフェクターとの接続など、音響システム全体を構築したい人にとっては、オーディオインターフェース一択です。

USBマイクは単体完結型のため、拡張が難しく、1人でのシンプルな録音に適しています。用途が広がってきた場合、USBマイクでは限界を感じることがあるかもしれません。

●コストパフォーマンス:用途によって評価が分かれる:USBマイクは5,000〜15,000円で優れたモデルが手に入るため、ライトユーザーには非常にコスパの良い選択肢です。

一方で、オーディオインターフェースとXLRマイクをそろえると最低でも2万〜3万円以上の予算が必要になりますが、長期的に機材を拡張しながら使える点では投資に見合う価値もあります。

USBマイク vs オーディオインターフェース【★星取表】

| 評価項目 | USBマイク | オーディオインターフェース+XLRマイク |

|---|---|---|

| 音質 | ★★★☆☆ (十分な音質) | ★★★★★ (プロレベルの音質) |

| 操作の手軽さ | ★★★★★ (初心者向け) | ★★☆☆☆ (設定に慣れが必要) |

| 拡張性・自由度 | ★★☆☆☆ (単体完結型) | ★★★★★ (多入力・多用途対応) |

| 機材構築の柔軟性 | ★★☆☆☆ (連携しにくい) | ★★★★★ (多機材と連携可能) |

| 持ち運びやすさ | ★★★★☆ (軽量コンパクト) | ★★☆☆☆ (やや大きめ) |

| 初期費用の安さ | ★★★★★ (1万円前後から) | ★★☆☆☆ (2万~数十万円まで) |

| 推奨用途 | ライト配信・会議・録音 | 音楽制作・ナレーション・複数人収録 |

用途別おすすめまとめ

| あなたの目的 | おすすめは? |

|---|---|

| ゲーム配信・Zoom会議・簡易ナレーション | USBマイクが最適 |

| ポッドキャスト・ボーカル録音 | オーディオインターフェースが有利 |

| 外出先での録音 | USBマイク(持ち運びに便利) |

| 高音質で複数人・複数機材を使いたい | オーディオインターフェース一択 |

| 初めて録音に挑戦 | USBマイク(シンプルで安心) |

| 機材を育てながら長く使いたい | オーディオインターフェース |

●どちらを選ぶかは「優先順位」で決める

どちらが「良いか」ではなく、どちらが「自分に合っているか」を基準に選ぶことが大切です。USBマイクはスピード感と手軽さを、オーディオインターフェースは音の質と将来性を重視する人向けです。

音声を収録する目的と、どれだけの自由度を求めるか。その軸が定まれば、迷わず自分にぴったりの選択ができます。

USBマイクにオーディオインターフェースはいらない?その理由と注意点

USBマイクを使用する場合、基本的にオーディオインターフェースは必要ありません。これは、USBマイクの内部にアナログ音声をデジタル信号に変換するA/Dコンバーターが組み込まれており、パソコンに直接接続するだけで録音が完結するためです。ドライバーの設定や複雑な配線も不要で、接続後すぐに利用できる手軽さが大きな魅力といえます。

しかし、すべてのケースでUSBマイクが万能というわけではありません。例えば、複数のマイクを同時に使用するマルチトラック録音や、細かい音量調整・エフェクト処理を行う本格的な音声編集では、USBマイク単体では限界があります。こうした用途では、オーディオインターフェースとXLRマイクの組み合わせが必要になることが多いです。

また、USBマイクをオーディオインターフェースに接続して音質を上げようと考える人もいますが、構造上それは不可能です。USBマイクは内部でデジタル変換が完結しており、オーディオインターフェースが想定するアナログ信号を出力しないからです。むしろ、不要な機材を増やすことでノイズのリスクや設定の煩雑さが増す可能性があります。

このため、USBマイクを選ぶ際は、自分の用途や必要な音質レベルを冷静に見極めることが重要です。会議や配信などシンプルな録音であればUSBマイクだけで十分ですが、音楽制作やプロレベルの収録を行うなら、初めからオーディオインターフェース導入を検討したほうが失敗を防げます。

USBマイクとオーディオインターフェースの接続・活用ガイド

USBマイクは手軽さとコストパフォーマンスで人気がある一方、音響機材との組み合わせや使い方に悩む人も多いのではないでしょうか。とくに「USBマイクとオーディオインターフェースは併用できるのか?」「ミキサーやXLRとの接続は可能か?」といった疑問は、録音や配信に挑戦する上で避けて通れないテーマです。

本記事では、それぞれの機材の役割や構造の違いをわかりやすく解説し、USBマイクの効果的な使い方から、併用時の注意点、音質向上のテクニックまでを徹底的にご紹介します。

USBマイクとオーディオインターフェースは併用できる?使い方を解説

USBマイクとオーディオインターフェースは、基本的に直接の併用には向いていません。なぜなら、前述しましたが、USBマイクはすでにオーディオインターフェース機能を内蔵しており、音声をデジタル信号に変換してパソコンへ送る設計になっているためです。

このため、USBマイクをオーディオインターフェースに接続して使おうとしても、信号形式の違いにより正常に動作しないことがほとんどです。オーディオインターフェース側にUSB入力がない限り、USBマイクを経由する音声は扱えません。

ただし、システム全体の音声ルーティングを調整すれば、複数のUSBマイクや別のオーディオデバイスをパソコン側で管理することは可能です。例えば、ソフトウェアミキサーや仮想オーディオデバイスを使えば、それぞれの音声を同時に扱うことができます。

つまり、USBマイクとオーディオインターフェースは「物理的な接続」よりも「ソフトウェアでの併用」が現実的な方法です。

USBマイクとオーディオインターフェースの正しい接続方法とは?

USBマイクとオーディオインターフェースは、それぞれ異なる構造と接続方式を持つため、同じ方法で接続することはできません。ここでは、それぞれの正しい接続方法と、両者を併用したい場合の構築方法について詳しく解説します。

●USBマイクの正しい接続方法

USBマイクは、マイク本体にデジタル変換機能が内蔵されており、USBケーブル1本でパソコンに直接接続するだけで使用可能です。使用する際は、以下のような手順が基本となります。

- USBマイクをPCのUSBポートに接続

- OS側で自動認識されるのを確認(通常はドライバー不要)

- 録音ソフト(OBSやAudacityなど)で入力デバイスをUSBマイクに指定

- テスト録音して音声の入力レベルを確認・調整

このとき、USBハブ経由で接続すると不安定になることがあるため、できる限りPCの本体USBポートに直接接続することを推奨します。また、複数のUSBマイクを同時に使いたい場合は、OS側がそれぞれを個別に認識できないため注意が必要です。

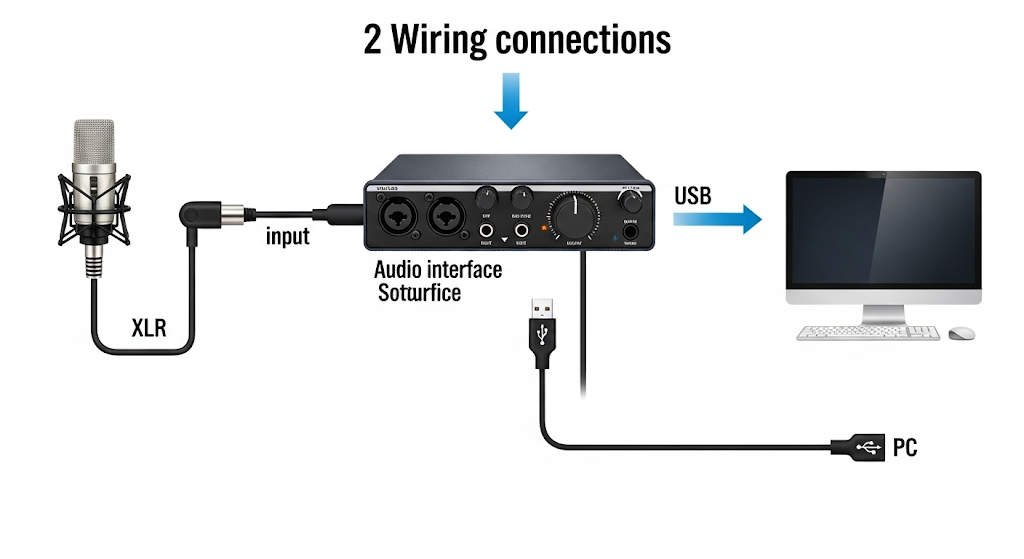

●オーディオインターフェースの正しい接続方法

オーディオインターフェースは、XLRマイクや楽器などのアナログ信号を取り込み、それをデジタル信号に変換してパソコンへ送る装置です。接続方法はUSBマイクとは異なり、マイクとオーディオインターフェース、オーディオインターフェースとPCという2段階の配線が必要になります。

一般的な接続手順は次の通りです。

- XLRマイクをオーディオインターフェースのマイク入力端子に接続

- オーディオインターフェースをUSBケーブルでPCに接続

- 必要に応じて専用ドライバーをインストール(製品による)

- PC側の録音ソフトでオーディオインターフェースを音声入力として設定

- ゲイン(入力音量)やモニタリング設定を本体で調整

XLRマイクはファンタム電源が必要な場合もあるため、オーディオインターフェース側で+48Vをオンにする設定が求められることがあります。また、モニタリングにはヘッドホン出力を活用すると、遅延のない音声確認が可能です。

●USBマイクとオーディオインターフェースを併用する方法

USBマイクとXLRマイク(オーディオインターフェース)の両方を同時に使用したいというニーズもありますが、これには注意が必要です。前述の通り、USBマイクはデジタル信号を直接PCに送信するため、オーディオインターフェース経由で入力することはできません。両者を単純に接続することは不可能です。

しかし、パソコン側で仮想オーディオミキサーを使用すれば、両方の音声信号を統合し、1つの音源として扱うことができます。代表的なツールには「Voicemeeter(Windows)」や「Loopback/Soundflower(Mac)」などがあります。

これらのソフトでは、USBマイクとオーディオインターフェースを別々の入力として設定し、それらを仮想出力にルーティングすることで、配信ソフトや録音ソフトで一括管理することが可能になります。

たとえば、1人はUSBマイクで、もう1人はXLRマイクを使い、両者の音声を1つの配信画面にまとめて表示・録音したいといったケースでは、この方法が有効です。ただし、こうした設定には多少の知識や慣れが必要になるため、初心者の場合は事前にチュートリアルを確認することをおすすめします。

USBマイクとオーディオインターフェースは、それぞれ異なる接続方法と使い方を持っています。USBマイクはシンプルさと手軽さが魅力で、1人での録音や配信には非常に適しています。対して、オーディオインターフェースはより本格的な録音環境や複数人での使用を想定した設計で、拡張性と音質の自由度に優れています。

もし両者を併用したい場合は、仮想ミキサーソフトを活用することで、制限を乗り越える方法がありますが、構築には段階的な理解が求められます。

USBマイクとミキサーを接続する方法と注意点

USBマイクとアナログミキサーは、構造上、原則として直接接続することはできません。なぜなら、USBマイクは音声信号をデジタル形式で出力する一方、アナログミキサーはアナログ信号のみを入力として受け付けるためです。出力と入力の信号形式が異なるため、両者を物理的にケーブルでつなぐだけでは機能しません。

例えば、USBマイクをパソコンに接続し、そのパソコンの音声出力(イヤホン端子など)からアナログ信号としてミキサーに送るという方法はあります。ただし、この場合、信号が何度も変換されるため、音質の劣化や遅延(タイムラグ)が生じやすく、実用的な方法とは言い難いのが現実です。

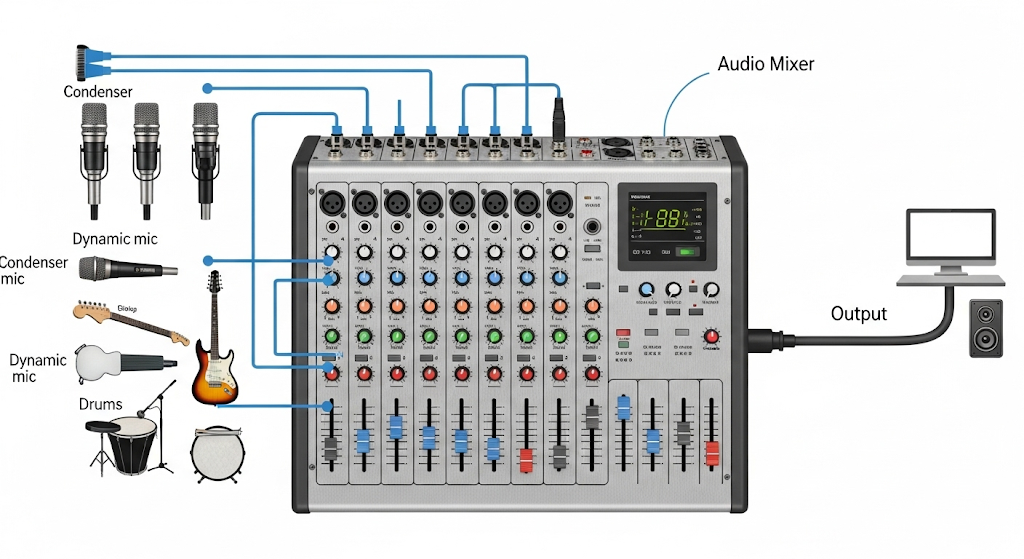

こうした背景を理解するには、まず「ミキサーとは何か」を知ることが重要です。

●そもそもミキサーとは何か?

ミキサーとは、複数の音声信号(マイク、楽器、音楽プレーヤーなど)を取り込み、それらの音量・音質を調整してひとつにまとめる機器です。

たとえば、バンドのライブ収録やポッドキャストで複数人の声を一括管理する場面で活躍します。ミキサーは主にアナログ信号を扱い、入力チャンネルごとにボリュームやトーンを微調整できるため、現場での柔軟な音作りに向いています。

最近ではUSB接続が可能な「USBミキサー」も登場していますが、基本的な考え方としては、音声を集めて整えるための“音のハブ”のような存在です。

●オーディオインターフェースとの違いとは?

一方、オーディオインターフェースは、主に音声信号をアナログからデジタルへ、あるいはその逆へと変換する装置です。録音時にはマイクなどのアナログ音声をデジタル信号に変換してPCへ送り、再生時にはその逆を行います。そのため、USBマイクのように変換機能を内蔵していないマイク(XLR接続のものなど)とパソコンをつなぐ際には、オーディオインターフェースが必須となります。

ここでの大きな違いは、ミキサーは音を“混ぜる”ための機器、オーディオインターフェースは“変換する”ための機器であるという点です。機能が似ているように見えても、役割はまったく異なるのです。

●USBマイクとミキサーをどう扱うべきか?

USBマイクは本体内にオーディオインターフェースの機能を備えているため、基本的には単体で完結する仕様です。そのため、ミキサーのような外部機器を経由する必要がなく、また構造的にも接続しづらい設計になっています。どうしてもUSBマイクの音をミキサーに送りたい場合は、PCにUSBマイクを接続し、そこから音声出力端子を介してミキサーに信号を送るという方法が現実的ですが、この手順は煩雑で音質面のデメリットもあります。

そのため、もしも最初からミキサーを使う前提で音声環境を整えたいのであれば、USBマイクではなくXLRマイクを選び、それをオーディオインターフェースやUSBミキサーに接続する構成をおすすめします。このような構成であれば、音のルーティングや調整の自由度が高くなり、より柔軟な音響設計が可能になります。

USBマイクは、配信用途や簡易録音において非常に優秀な選択肢です。しかし、その設計は“単体で完結する”ことを前提としているため、アナログ機器との接続には限界があります。ミキサーと組み合わせた本格的な音響管理を行いたい場合は、USBマイクよりもXLRマイクを中心に環境を構築する方が無理がなく、結果的に音質や運用面でも満足度が高くなります。

このように、ミキサーとオーディオインターフェースの役割を理解し、用途に合った機材を選ぶことが、後悔しないオーディオ環境づくりの第一歩です。

USBマイクをXLRに変換する方法と必要な機材

USBマイクをXLRに変換して使いたいと考える人は少なくありません。特に、既存のミキサーやオーディオインターフェースと組み合わせたいという目的で、USBマイクをXLR接続に変換できないかと検討するケースが見られます。しかし、この変換は構造上非常に難しく、実用的とは言えません。

XLR端子が受け取るのはアナログ信号です。この信号形式の違いによって、USBマイクをそのままXLR接続に変換することは不可能になります。変換用の簡易ケーブルやアダプターが市販されていたとしても、それだけで両者を接続できるわけではありません。

ここで、XLRとは何かについても簡単に触れておきましょう。XLRは主にプロ用の音響機材で使われる3ピンの円形コネクターで、アナログのバランス信号を安定して伝送できる点が大きな特徴です。外部ノイズに強く、ケーブルが長くても音質が劣化しにくいため、ライブ会場やスタジオなどで広く使用されています。また、ファンタム電源(+48V)を必要とするコンデンサーマイクにも対応できることから、より高音質・高精度な録音を目指す場面で好まれています。

一方、USBマイクはパソコンと1対1で完結するように設計されており、その信号は最初からデジタル変換済みです。つまり、XLR機材側で受け取りたいアナログ信号に戻す仕組みがマイク側に備わっていないのです。

これを無理に変換しようとすると、USBマイクを一度パソコンに接続し、そこから音声を再生し、そのアナログ出力をXLR入力に送るという複雑なルートを構築しなければなりません。この構成は遅延やノイズ、音質の劣化が発生しやすく、また配線も煩雑になるため、実用性は高くありません。

このように考えると、「USBマイクをXLR接続で使いたい」という目的があるのであれば、最初からXLR接続のマイクを選ぶ方が圧倒的に合理的です。オーディオインターフェースやミキサーを導入するつもりがある場合も、USBマイクではなくXLRマイクを選ぶことで、機材の相性や音質面でのトラブルを避けることができます。

無理な変換に手を出すよりも、自分の録音環境や使用目的に適したマイクを初めから選ぶことが、結果的にスムーズで満足度の高い機材構成につながります。

USBマイクで音質を向上させるための6つのポイント

USBマイクは手軽に使える反面、ちょっとした使い方の違いで音質に大きな差が出ます。ここでは、初心者でもすぐ実践できる音質改善のポイントを6つに分けて解説します。

1. 録音する部屋の環境を整える

音質の良し悪しは、使用する部屋の響きによって大きく左右されます。特に何も対策をしていない部屋では、声が壁に反射して“こもった音”になってしまいます。これを防ぐには、カーテン・カーペット・布製ソファなどを配置して反響を抑えることが有効です。

可能であれば、壁に吸音材を貼る、録音スペースの周囲にパーテーションを立てるなどの対策を行うと、マイク本来の性能を引き出せます。冷蔵庫やエアコンの音も拾いやすいため、録音前に不要な家電の電源を切るのも効果的です。

2. マイクと口の距離と角度を調整する

マイクと口の距離が近すぎると、ポップノイズや吹かれ音(破裂音)が入りやすくなります。逆に遠すぎると、声が小さくなり、周囲の雑音も入りやすくなります。理想的な距離は10〜15cm程度で、マイクを口の正面から少しずらして斜めに構えると、息が直接当たらず、クリアな音声が録れます。

3. ポップガードやウィンドスクリーンを使う

「パ行」「バ行」などの破裂音は、マイクに強い風圧を与えノイズの原因になります。ポップガード(布状の丸いフィルター)やウィンドスクリーン(スポンジカバー)を使うことで、そうしたノイズを大幅に減らすことができます。どちらも安価で手に入り、効果が高いため、USBマイクと一緒に導入するのが理想です。

4. 録音レベルを適切に設定する

録音時の入力音量(ゲイン)が高すぎると、音割れが起きます。逆に低すぎると、音が小さくなりノイズが目立ちやすくなります。録音ソフトのレベルメーターを見ながら、平均で-12dB〜-6dB、ピークで0dBを超えないように調整すると安定した録音が可能です。録音中は一定の声量を保つことも意識しましょう。

5. 録音後の編集でノイズや音質を整える

録音が終わったあとでも、音質を整えることは可能です。ノイズ除去・イコライザー(EQ)・コンプレッサーといったツールを使えば、音の輪郭を調整できます。無料ソフト「Audacity」でもこれらの処理は可能で、基本操作を覚えるだけでも効果は大きく変わります。特に、エアコンやパソコンのファン音などの定常ノイズは、編集で簡単に除去できます。

6. マイクスタンドやショックマウントで振動を防ぐ

USBマイクを机に直接置くと、キーボードを打つ音や机の振動がそのまま録音されてしまいます。これを防ぐには、マイクスタンドやアームでマイクを浮かせるのが効果的です。また、ショックマウントを使えば、わずかな振動でも拾いにくくなります。ノイズの原因を物理的に断つことも、音質向上には欠かせません。

USBマイクは「ただつなぐだけ」でも使えますが、環境・距離・アクセサリー・録音設定・編集・設置方法を見直すことで、その音質は驚くほど向上します。特別な機材を揃えなくても、身近にある道具や無料ソフトで十分に対策が可能です。

音質が悪いと感じたら、まずは機材を買い替える前に、今の使い方を一度見直してみてください。それだけで、USBマイクの性能を最大限に引き出すことができます。

USBマイクの選び方と用途別おすすめ商品まとめ

USBマイクを選ぶ際に重要なのは、「何に使うか」と「どの程度の音質・機能を求めるか」です。ただ価格で選ぶのではなく、用途に合ったタイプ・性能・操作性を見極めることで、後悔のない選択ができます。

1. USBマイクの選び方:5つのチェックポイント

① 用途に合った指向性を選ぶ:音を拾う方向を決める「指向性」は、マイク選びで最も重要です。

- 単一指向性(カーディオイド):前方の音を中心に拾い、周囲の雑音を抑えられる。配信・録音・会議に最適。

- 無指向性:全方向の音を拾う。複数人で話す座談会や会議に向いています。

- 双指向性・ステレオ:対談やインタビューなど、前後に話者がいる場合に活躍します。

② コンデンサーかダイナミックかを選ぶ

- コンデンサーマイク:感度が高く繊細な音を収録可能。声や楽器をしっかり録りたい場合に適しています。

- ダイナミックマイク:頑丈で雑音に強く、屋外や騒がしい環境に向いています。

③ 操作性・付加機能

- ミュートボタン、ゲイン調整つまみ、ヘッドホン端子などが付いていると便利です。

- モニター機能があると、自分の声をリアルタイムで確認しながら調整できます。

④ 対応OS・ドライバー不要かを確認

ほとんどのUSBマイクはプラグ&プレイですが、中にはソフトウェアのインストールが必要なものもあるため、初心者は「接続するだけで使える」ものを選ぶと安心です。

⑤ サンプリングレートとビット深度:音質に直結する数値です。

- 初心者なら 44.1kHz / 16bit で十分

- 高音質を目指すなら 48kHz / 24bit 以上が目安

2. 用途別おすすめUSBマイク(2025年最新版)

【テレワーク・会議向け】 商品名:FIFINE K669B

- 指向性:単一指向性(カーディオイド)

- マイクタイプ:コンデンサー

- 音質:20Hz〜20kHz、感度-34dB±3dB

- 特徴:小型・軽量、ミュートスイッチなし、価格以上の高音質

▶ 初めてのUSBマイクに最適。持ち運びや省スペースに強く、ZoomやTeamsにもすぐ対応可能。

【ナレーション・収録向け】商品名:Audio-Technica AT2020USB+

- 指向性:単一指向性

- マイクタイプ:コンデンサー

- 音質:20Hz〜20kHz、16bit / 44.1–48kHz

- 特徴:本体にヘッドホン端子搭載、ミックスバランス調整が可能

▶ 自分の声をリアルタイムで確認しながら録音可能。ボイスオーバーや教材収録などにも対応。

【ゲーム実況・ライブ配信向け】商品名:Elgato Wave:3

- 指向性:単一指向性

- マイクタイプ:コンデンサー

- 音質:24bit / 96kHz、クリアで立体感のある音声

- 特徴:専用ソフトWave Linkで複数音源を同時にミックス可能、ノイズ防止フィルター搭載

▶ ボイスチャット、BGM、ゲーム音を個別に管理できるので、ストリーマーやYouTuberにも人気。

【音楽録音・歌唱向け】 商品名:Blue Yeti X

- 指向性:切替式(単一指向性/無指向性/双指向性/ステレオ)

- マイクタイプ:コンデンサー

- 音質:24bit / 48kHz、高解像度で表現力豊かな録音が可能

- 特徴:指向性切替、LEDメーター付き、専用ソフトで音作りも可能

▶ ボーカル録音やASMR、マルチシーン対応が求められる場合に適した万能マイク。

用途別おすすめUSBマイク 比較表

| モデル名 | 主な用途 | 指向性 | 音質スペック | 特徴 |

|---|---|---|---|---|

| FIFINE K669B | テレワーク・会議 | 単一指向性 | 16bit / 44.1kHz | 軽量・コスパ最強 |

| AT2020USB+ | ナレーション・収録 | 単一指向性 | 16bit / 48kHz | モニター端子付き、音質安定 |

| Elgato Wave:3 | 配信・実況 | 単一指向性 | 24bit / 96kHz | 多音源管理が可能な専用ソフト付き |

| Blue Yeti X | 歌・ASMR | 多指向性切替可 | 24bit / 48kHz | 多機能で万能、視認性にも優れる |

USBマイクは、用途に合った選び方をすることで最大限の効果を発揮します。たとえ高価なモデルでなくても、目的に応じた基本性能と操作性が備わっていれば、音質は十分に満足できるレベルになります。

大切なのは、「何のために使うのか」を明確にしてから選ぶこと。あなたのスタイルに最適な1本を選び、音声コンテンツのクオリティを一段と高めていきましょう。

USBマイク オーディオインターフェースの違いと選び方を総まとめ

本記事のまとめを以下に列記します。

- USBマイクはPCに直接接続でき、設定不要ですぐに使える

- オーディオインターフェースはXLRマイクなどと組み合わせて高音質録音が可能

- 初心者にはUSBマイクの手軽さとコストパフォーマンスが魅力

- プロ志向や多機材連携にはオーディオインターフェースが最適

- USBマイクは1人用・簡易録音に向いており拡張性は低い

- オーディオインターフェースは多入力に対応し複数人収録にも適している

- USBマイクはすでにA/D変換機能を内蔵しており、インターフェース併用は不要

- USBマイクの主流はコンデンサー型とダイナミック型の2種類

- コンデンサーマイクは感度が高く、室内での繊細な録音に向いている

- ダイナミックマイクは頑丈で雑音に強く、騒がしい環境に適している

- 音質重視ならサンプリングレート48kHz/24bit以上のUSBマイクがおすすめ

- 操作性や音量調整機能などの付加機能も選定ポイントになる

- USBマイクはミキサーとは直接接続できず、構造上制限がある

- 音質改善には距離・角度・ポップガード・スタンドなどの工夫が効果的

- 用途に合わせて指向性やマイクタイプを見極めることが失敗しないコツ

コメント