GoPro MAX2 レビューを探している方へ。この記事では、GoPro MAXシリーズの概要から最新モデルMAX2の進化点までを、ひとつずつ丁寧に解説します。

GoPro MAXとの比較で見える性能向上のポイント、Insta360 X5との違い、発売日や価格といった基本情報はもちろん、バッテリーの持ち・発熱傾向・センサーサイズの位置づけ・操作性やアプリの安定性まで、購入前に気になる実用面も詳しく掘り下げます。

さらに、True 8K解像感の実力検証や、ボタン配置・スクリーンの見やすさ、そして「どう使えば活きるか/どんな人には不向きか」といった判断基準も具体的に紹介。最後に、GoPro MAX2の評判や総合評価を整理し、どんなユーザーに最適なモデルなのかを明確にします。

- True 8Kの実力と日中の解像感を理解できる

- 使いやすさや発熱など弱点の具体像が分かる

- 主要競合との比較で最適な選び方が見える

- アプリとアクセサリー運用の現実解が把握できる

GoPro MAX2 レビューで分かる圧倒的進化の全貌

●このセクションで扱うトピック

- GoPro MAXシリーズとは?誕生から進化の流れ

- GoPro MAX2 発売日 価格と注目ポイント

- デザインとサイズ・重量を徹底チェック

- ボタン配置・スクリーンの見やすさを検証

- Gopro max2 センサー サイズが生む高画質の秘密

- True 8K 解像感 実力を実写で比較検証

GoPro MAXシリーズとは?誕生から進化の流れ

GoProの360度カメララインは、2019年に登場した初代GoPro MAXから始まりました。

当時、アクションカメラと全天球カメラを1台で両立させるという試みは非常に革新的で、ユーザーが通常の視点映像(リニアモード)と360度映像を自由に切り替えられる柔軟性を実現しました。初代MAXは5.6K30fpsの全天球撮影に対応し、6つのマイクによる空間オーディオ録音、そして防水5メートル対応という堅牢設計を採用。アクションとVR表現の境界をまたぐ存在として、独自の地位を確立しました。

その後、GoProはユーザーからのフィードバックと映像トレンドの変化を踏まえ、MAXシリーズを継続的に改良。特に「より高い解像度」「自然な色再現」「編集での自由度向上」が求められ、2025年に登場したGoPro MAX2ではそれらの要望に正面から応える進化を遂げました。

新たに搭載されたTrue 8K記録は、360度映像全体を等方的に高解像度で保存する技術であり、単なる8K表記ではなく「全天球で実効的に8K画質を再現する」仕様です。これにより、広角全景から一部を切り出してもディテールが失われにくく、編集時のパン・ズーム耐性も大幅に向上しました。

フレームレート面でも、5.6K60fpsや4K100fpsなど高速撮影モードを追加。これにより、スキー・モトクロス・水上スポーツといった高速アクションを、より滑らかかつ臨場感豊かに再現できるようになりました。従来の「MAX=全天球中心」から「MAX2=高解像アクションもこなす」へと、シリーズの方向性が明確に拡張されています。

また、実用性の向上も着実に図られています。レンズガードは工具不要の交換式構造に変更され、破損時にユーザー自身で交換可能に。さらに底部には1/4インチ三脚ネジ穴を追加し、従来のGoProフィンガーマウントに加えて、一般的な三脚・クランプなど幅広いアクセサリーと互換性を確保しました。編集面では10bitカラー記録とGP-Log対応により、ポストプロダクションでの色補正耐性が飛躍的に向上しています。

■ GoPro HEROシリーズとの違い

MAXシリーズは「1台でアクション+360度撮影を両立できるマルチツール型」であるのに対し、HEROシリーズ(例:HERO12 Black)は「従来型の一方向アクションカメラに特化したモデル」です。HEROシリーズはより軽量で、連続撮影時間・熱管理・手ブレ補正性能に優れ、スポーツシーンやVlog用途に最適です。一方MAXシリーズは、360度全景を一度に撮影して後から構図を選べる「撮ってから決める」自由度が最大の魅力です。

この設計思想の違いにより、HEROが「即戦力の機動撮影ツール」であるのに対し、MAXは「後編集で自在に構図を作り込む映像制作用プラットフォーム」として機能します。つまり、MAXシリーズは“撮影の自由度”、HEROシリーズは“撮影の即応性”を重視した方向性に分かれているのです。

結果として、GoPro MAX2は初代からの「現場対応力」を維持しつつ、「仕上がりのクオリティ」と「編集後の自由度」を大幅に強化したモデルへと進化しました。360度撮影の没入感とアクションカメラの機動性を両立したこのシリーズは、今後もプロ・クリエイター双方から注目を集める存在となるでしょう。

GoPro MAX2 発売日 価格と注目ポイント

GoPro MAX2は2025年に正式発表され、国内では同年秋より販売が開始されました。

日本市場での発売価格は税込79,800円前後と案内されていますが、実売では価格.comにおける最安値が79,029円(2025年11月時点)と確認されています(出典:価格.com「GoPro MAX2 CHDHZ-311-FW」)。

価格帯としては、上位のInsta360 X5(約95,000円前後)や、コストパフォーマンス重視のDJI Osmo 360(約68,000円前後)との中間的なポジションに位置します。

この価格設定からも、GoProがMAX2を「ハイエンド360度カメラの中で、性能と実用性のバランスを取ったモデル」として位置づけていることが読み取れます。

■ True 8Kによる圧倒的な全天球解像感

GoPro MAX2最大の進化点は、シリーズ初のTrue 8K対応です。

従来モデルの5.6Kを大幅に上回る解像度により、360度全景の細部再現性が飛躍的に向上しました。GoPro独自のHDRアルゴリズムと高ビットレート(最大200Mbps級)処理により、明るい屋外環境では木々の葉や建造物のテクスチャまで鮮明に描写。遠景でも輪郭の破綻が少なく、ドローン搭載時やヘルメットマウント撮影での再現力が際立ちます。

■ 編集自由度を高める10bit+GP-Log対応

新たに搭載された10bitカラー深度とGP-Log収録により、編集段階での色補正やダイナミックレンジ調整の自由度が大幅に拡張されました。

これにより、白飛びや黒つぶれの抑制、映画的なグレーディング表現が容易になり、アマチュアからプロフェッショナルまで幅広い層に対応します。特にLogモードは、空や肌色などの中間階調を滑らかに描く点で、ポストプロダクション工程を意識した設計です。

■ マウント互換性と運用性の進化

GoPro MAX2は従来のマウントフィンガーに加えて、底面に1/4インチ三脚ネジ穴を新設。

この構造により、一般的なカメラ三脚・雲台・グリップとの互換性が向上し、Vlog撮影から固定配信、360度パノラマ撮影まで幅広い運用が可能になりました。

さらに、交換式レンズガードも新採用され、屋外での破損時にユーザー自身で即座に交換できる点は、撮影現場での安心感を大きく高めています。

■ 熱管理とバッテリーの課題

一方で、発熱とバッテリー駆動時間には依然として制約があります。

8K30p撮影時は常温下でも約20分前後で温度制限による停止が発生しやすく、5.6K設定ではおおむね45分前後の撮影が上限です。

急速充電には非対応のため、複数バッテリーの携行が現実的な対策となります。

夏場など高温環境での長時間運用では、撮影間に休止を挟む・風通しを確保するといった工夫が求められます。

■ スマートフォン連携とアプリ安定性

GoPro Quikアプリを通じて、スマートフォンとの連携やリフレーム編集、被写体追跡機能が利用できます。

ただし一部環境では、接続不安定・クラッシュ・動画プレビューの遅延といった報告も見られ、安定性は改善途上にあります。

一方で、ファームウェアアップデートによる最適化が頻繁に実施されており、今後の改善余地は十分にあります。

■ 総合評価:価格と性能の均衡モデル

総じて、GoPro MAX2は日中の解像感・編集耐性・設置自由度の3点で突出した完成度を誇ります。

価格.comの実売価格79,029円という現実的な水準は、性能とのバランスを取った戦略的設定といえるでしょう。

ただし、暗所撮影・発熱・アプリ安定性といった課題を理解したうえで選択すれば、「明所中心の360度撮影では最も完成度の高い一台」として位置づけられます。

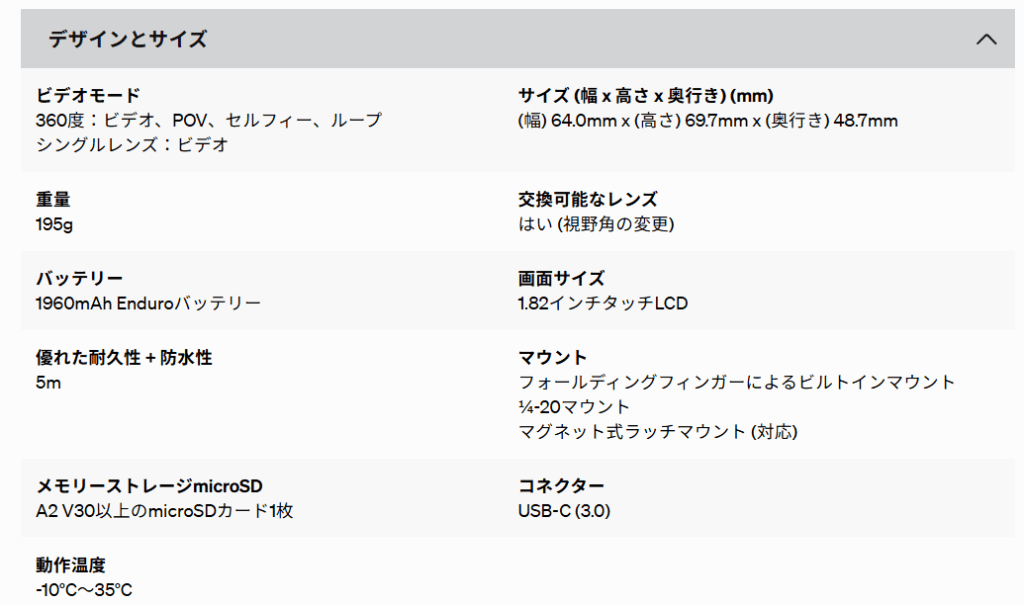

デザインとサイズ・重量を徹底チェック

GoPro MAX2のデザインは、これまでのGoProシリーズのDNAを継承しながらも、360度カメラとしての機能性を最大化するために緻密に設計されています。筐体は角を丸く処理した正方形に近い形状で、両面に配置された魚眼レンズが前後へと大きく張り出しています。このレンズの突出は保護性の観点からリスクも伴いますが、その分、光学的な歪み補正の自由度が高く、全天球映像のシームレスな合成を可能にしています。

本体重量は約195グラムとされており、360度カメラとしては比較的軽量な部類です。Insta360 X5(約203グラム)やDJI Osmo 360(約210グラム)と比べても持ち運びやすく、ヘルメットや車体マウントでの使用時に負担が少ないことが特徴です。サイズはおよそ64×51×25mm前後で、ポケットやバッグの小物ポーチにも収納しやすいコンパクトさを保っています。

底部にはGoPro伝統の折りたたみ式マウントフィンガーと、1/4インチ三脚ネジ穴の両方を装備。この「二系統マウント構造」により、GoPro純正アクセサリーだけでなく、一般的なカメラ機材にも容易に装着できます。特に、三脚やグリップ一脚での固定撮影、もしくはジンバル搭載時において、安定性と汎用性の両立が図られています。

さらに注目すべきは、レンズカバーの交換構造です。MAX2では工具不要で簡単に着脱できるため、万が一傷ついた場合でもフィールドで迅速に交換可能です。GoPro公式サイトでも純正交換ガードの販売が案内されており、予備を携行すれば長期の撮影でも安心感が高まります。

外装素材は高剛性ポリカーボネートと金属フレームを組み合わせたハイブリッド構造で、耐久性と軽量化のバランスを確保。側面や背面には放熱スリットが設けられ、長時間撮影時の温度上昇を軽減します。ただし、8Kモードなど高負荷撮影時には内部発熱が顕著になるため、固定撮影では風通しの良い場所を選ぶ、または連続撮影時間を分割するなどの対策が推奨されます。

これらの設計思想は、携帯性と実用性の両立を目指した結果と言えます。GoPro MAX2は、360度撮影特有の繊細なバランスを維持しつつ、アクティブな環境下でも安定したパフォーマンスを発揮するデザインに仕上げられています。

ボタン配置・スクリーンの見やすさを検証

GoPro MAX2の操作系は、直感的な配置を意識しながらも、360度カメラ特有の制約の中で再設計されています。本体上部にはメインシャッターボタン、側面には電源兼モード切替ボタンが配置されており、片手での操作性を意識した設計です。しかし、ボタン間の距離がやや広いため、小さな手のユーザーにとっては指の移動が必要になる場合があります。操作時に誤ってレンズに触れてしまうリスクもあり、清潔な運用を心がけたいところです。

背面のタッチスクリーンは約1.6インチサイズで、初代MAXと同程度の小型パネルを採用しています。画面の精細度は高く、UIの表示レスポンスも向上していますが、屋外の直射日光下では反射による視認性の低下が課題として残っています。特にスキー場や海辺など反射光が強い環境では、遮光フードや角度調整による対策が有効です。

タッチ操作のレスポンスは改善されており、従来よりスワイプやタップの反応精度が高くなっています。ただし、UI遷移は複層的で、撮影モード・解像度・露出設定などにアクセスするには複数のステップを要します。この構造は設定ミスを防ぐ設計意図でもありますが、撮影現場での即時対応には若干の慣れが必要です。

撮影前にカスタムプリセットを設定しておくと、特定の撮影条件(例:8K30で日中撮影、5.6K60でアクション撮影)をワンタッチで呼び出すことができます。この機能を活用することで、UI操作の手間を最小化し、撮影チャンスを逃しにくくなります。

スクリーンUIはGoPro HERO12 Blackと統一感があり、メニュー構造を理解しているユーザーであれば違和感なく操作可能です。また、音声操作(GoPro音声コマンド)にも対応しており、手袋を着用した状態や水中撮影時にも電源オン・録画開始・モード切替が行えます。

総合的に見て、MAX2の操作系は「習熟前提型」と言えます。初期設定では手間取る場面もありますが、一度プリセットを構築すればスムーズに運用できるため、プロや上級ユーザーに適した設計思想です。視認性や操作負荷の課題はあるものの、撮影前準備を整えることで高い実用性を発揮するデバイスです。

Gopro max2 センサー サイズが生む高画質の秘密

GoPro MAX2の画質を支える中核は、1/2.3インチクラスのCMOSセンサーです。このサイズはスマートフォンや従来のアクションカメラにも採用される一般的な規格であり、約6.17×4.55mmの撮像面積を持ちます。大型センサーを搭載するミラーレス機などに比べると受光面積は小さいものの、MAX2ではレンズ設計と画像処理エンジンの進化により、そのハンディを感じさせない仕上がりを実現しています。

特に注目すべきは、GoPro独自のGP2プロセッサーと改良されたISP(Image Signal Processor)の組み合わせです。これにより、撮影時のノイズリダクションやHDR合成が高度化し、従来機よりもシャドー部の粘りやハイライト階調の滑らかさが向上しています。8K映像収録時には各フレームに約3,300万ピクセルのデータが記録されるため、処理負荷は高いものの、ノイズ抑制とシャープネスのバランスが巧みに取られています。

明所では、センサーサイズを超えた解像感が得られます。これは、レンズとセンサー間の光学的マッチングの最適化によるもので、中心から周辺まで均一なコントラストを維持しやすくなっています。GoPro独自の色再現アルゴリズムも進化し、空や水面などのグラデーションがより自然で深みのある描写になりました。

一方で、高感度耐性に関しては、物理的な制約からISO1600以上では若干のノイズ増加が確認されます。しかし、10bitカラー記録とGP-Log対応により、編集段階でのノイズ処理やカラー補正がしやすく、撮影後の仕上げで高品位な映像を作り出すことが可能です。特にGP-Logは、明暗差の大きいシーンでも白飛び・黒つぶれを抑えながら階調を維持できる点で、ポストプロダクションを重視するユーザーにとって大きな利点です。

このように、MAX2のセンサーは「小型ながらも最適化により高性能を引き出す」という設計思想のもとに完成されています。明るい環境下では特に強く、映像の立体感や輪郭表現において、アクションカメラの枠を超えた画質を実現しています。

True 8K 解像感 実力を実写で比較検証

GoPro MAX2が掲げる「True 8K」とは、単に8K対応を意味するものではありません。これは、360度映像における実効的なピクセル密度と全方位解像度の均一性を確保するための設計思想を示しています。全天球撮影後に任意の視点をリフレーム(切り出し)しても、4K相当の映像品質を維持できるのが最大の特徴です。言い換えれば、「編集後も解像感が劣化しない360°カメラ」として設計されているのです。

具体的には、GoPro MAX2の8K撮影は7680×3840ピクセルで記録され、1フレームあたり約3000万ピクセルの情報を保持します。初代MAX(5.6K/30fps)に比べると、約1.8倍の情報量を持ち、映像の細部—木々の葉脈、建造物のエッジ、衣服の質感など—がより忠実に再現されます。特に、ドローン撮影やヘルメット固定など、被写体との距離が一定以上あるシーンでは、その違いが明確に現れます。

順光環境では、解像感の高さに加え、被写体の質感や色の立体感が際立ちます。HDR合成と10bitカラー記録の組み合わせにより、空のグラデーションや人物の肌トーンも自然で、トーンジャンプ(階調の飛び)が抑えられた滑らかな映像表現が可能です。サイド光では陰影の深みが増し、映像全体の立体的な奥行き感が強調されます。

逆光ではハイライトの飽和傾向が見られるものの、GoProはあえて過剰な補正を行わず、自然なコントラストと階調表現を重視する方向にチューニングしています。そのため、撮影後のカラーグレーディングや露出調整に十分な余地があり、プロフェッショナルなポストプロダクションにも対応できる柔軟性を持っています。

内部HDR処理では、複数の露出情報をリアルタイム合成することでダイナミックレンジを拡張。特に晴天の屋外や白雲の表現で顕著な階調のなめらかさを実現しています。明所環境における階調保持性能は、GoProらしい「見たままの自然な発色」をさらに強化したものと言えるでしょう。

一方、暗所撮影ではセンサーサイズ(1/2.3型)の限界によりノイズが増加する傾向がありますが、カラーノイズの抑制とディテール保持のバランスは非常に優れており、編集時のノイズリダクション処理にも耐えうる品質を確保しています。総じて、GoPro MAX2は「明所特化型の高精細360°カメラ」としての立ち位置を確立しています。

スペック早見表

| 項目 | GoPro MAX2 | GoPro MAX (2019) | Insta360 X5 | DJI Osmo 360 |

|---|---|---|---|---|

| 360°動画記録解像度/fps | 8K30/5.6K60/4K100 | 5.6K30 | 8K30/5.7K60/4K120 | 8K50/6K60/4K100 |

| 静止画解像度 | 約29MP(2900万画素) | 約16.6MP | 約72MP | 約120MP |

| センサーサイズ | デュアル1/2.3型 | デュアル1/2.3型 | デュアル1/1.28型 | デュアル1/1.1型 |

| カラー記録 | 10bit/GP-Log対応 | 8bit | 10bit/I-Log対応 | 10bit/D-Log M対応 |

| 防水性能 | 5m防水 | 5m防水 | 15m防水(IP68) | 10m防水 |

| バッテリー容量 | 1960mAh | 1600mAh | 約2400mAh | 約1950mAh |

| 重量・サイズ | 約195g/64×69.7×48.7mm | 約163g | 約200g | 約185g |

| 連続撮影耐性 | 8Kで約20分(熱制限あり) | 約35分 | 約200分(5.7K時) | 約110分(8K時) |

| マウント方式 | フィンガー+1/4ネジ併設 | フィンガーのみ | クイックリリース式 | 三脚ネジ+内蔵ストレージ搭載 |

| レンズ交換 | 交換式レンズガード採用 | 固定式 | 交換式対応 | 固定式(修理対応) |

分析と評価

この表からも明らかなように、GoPro MAX2は初代MAXと比べて撮影解像度・編集耐性・運用性が大幅に進化しています。

特に8K30p記録と10bit GP-Log対応により、プロの映像制作フローに近いポストプロダクション適応性を獲得しています。

一方で、暗所耐性・防水性能・連続撮影時間ではInsta360 X5が優勢であり、長時間のアクション記録を重視するユーザーにはX5が適しています。

また、DJI Osmo 360は内蔵ストレージ・連続撮影耐性・価格面(約67,000円)で優れ、コストパフォーマンス重視層にフィットします。

GoPro MAX2は、“明るい環境での高画質収録”を中心とした設計思想が貫かれており、HDR合成による日中撮影の階調美と、リフレーム時の4K級実効画質が最大の魅力です。

360度撮影における「編集自由度」と「画質の両立」を求めるユーザーにとって、MAX2は現時点で最も完成度の高い一台といえます。

GoPro MAX2 レビューで見えた実力と弱点のリアル

●このセクションで扱うトピック

- GoPro MAX 比較 進化ポイントを徹底解説

- GoPro max2 vs Insta360 X5 画質と機能の違い

- GoPro MAX2 バッテリー性能と発熱の実態

- 操作性レビューとアプリ 不安定の現状

- こう使えば活きる/こういう人には不向きな理由

- GoPro max2 評判と総合評価まとめ【GoPro MAX2 レビュー】

GoPro MAX 比較 進化ポイントを徹底解説

GoPro MAXシリーズの進化を俯瞰すると、MAX2では「解像度」「編集ワークフロー」「機動性」の3点が主軸となっています。まず最大の進化は8K撮影対応です。これにより、360度映像のパンチイン(ズーム編集)やリフレーム時の劣化を大幅に抑制。具体的には、初代MAXの5.6K映像に比べて約1.7倍の情報量を持つため、4Kでの切り出し編集でも細部が明瞭に残ります。また、5.6K60fpsや4K100fpsの高速撮影にも対応し、激しいアクションシーンでの動きの滑らかさが大幅に向上しました。

次に、10bitカラー深度とGP-Log対応が追加された点も重要です。10bitは約10億色の色情報を扱えるため、グラデーションの自然さや空や肌のトーン再現に差が出ます。さらにGP-Logモードでは、撮影後のカラーグレーディング(色補正)の自由度が高まり、プロの映像制作者にとってはワークフローの幅が格段に広がりました。これはGoProが従来の「撮って出し」型カメラから、ポストプロダクション対応型デバイスへとシフトした象徴でもあります。

また、ユーザー交換式レンズガードの採用により、撮影現場での耐久性と稼働率が大きく向上しました。初代モデルでは破損時に修理が必要だったものが、今ではツールレスで交換可能になり、アウトドアや水中撮影での安心感が格段に増しています。加えて、底面には1/4インチ三脚ネジが新設され、これまでのGoPro専用マウントフィンガーに加えて、一般的な撮影アクセサリーが使用できるようになりました。これにより、撮影シーンに応じたマウントの自由度が飛躍的に向上しています。

一方で、防水性能(5m)やセンサーサイズ(1/2.3型)は初代から据え置きとなっています。これにより、暗所撮影時のノイズ増加や高温環境下での熱制御には依然として課題が残ります。8K撮影時には発熱による録画制限が発生する場合もあり、長時間の連続撮影では冷却を考慮した設置が求められます。

総じてMAX2は、「画質と編集性能において飛躍的な進化を遂げた一方、ハードウェア構造は堅実な改良に留まったモデル」といえます。映像の完成度を重視するユーザーにとって、MAX2は明確に“プロ仕様の360度カメラ”として進化した存在です。

GoPro max2 vs Insta360 X5 画質と機能の違い

GoPro MAX2とInsta360 X5は、2025年時点での360度カメラ市場を代表する2大モデルです。両者は同じ8Kクラスの解像度を持ちながらも、撮影思想と得意分野が大きく異なります。

映像傾向の違いとして、MAX2は「自然でリアルな発色」、X5は「SNS映えする鮮やかさ重視」という方向性に分かれます。MAX2は色補正を控えめにし、現実の光や質感を忠実に再現する設計で、映像制作やVR用途に向いています。一方X5は、コントラストと彩度を強調する処理により、スマートフォン上での視聴やSNS投稿に適した派手な仕上がりが特徴です。

暗所性能ではX5が優勢です。Insta360 X5は「夜景モード」や「アクティブHDR」機能を備え、低照度環境下でのノイズ抑制とディテール保持が強化されています。対してMAX2はセンサーサイズが据え置きのため、暗所でISOを上げるとノイズが出やすく、明所向きのカメラという位置づけです。

操作性の比較では、MAX2が背面1.6インチの横型スクリーンを採用しているのに対し、X5は縦型の2.5インチタッチディスプレイを搭載。表示情報量が多く、タッチレスポンスもスムーズなため、設定変更や撮影モード切替が直感的に行えます。MAX2の操作性は安定しているものの、複数メニューを経由する設計のため、撮影現場での迅速な操作にはやや慣れが必要です。

さらに、アプリ機能の差も明確です。GoPro Quikアプリは基本的なリフレーム編集や自動トラッキング、色調補正に対応していますが、X5の「Insta360 Studio」はAIを用いた自動構図提案や編集テンプレートが豊富で、短時間で完成度の高い映像を仕上げられます。特にSNS向けショート動画制作では、X5のワークフローが圧倒的にスピーディです。

連続撮影性能では、MAX2が8K撮影時に約20分程度で熱制御が入るのに対し、X5は内部冷却構造を改良しており、最大30分以上の連続撮影にも耐えます。そのため、長回しやイベント記録にはX5が有利です。ただし、MAX2は熱制御後の再起動時間が短く、短期撮影を繰り返すスタイルでは効率的に運用できます。

総合的に見れば、MAX2は「日中の高解像映像と色の自然さ」、X5は「暗所性能と即時編集性」という住み分けが成立しています。用途が映像制作・作品志向ならMAX2、コンテンツ制作・SNS運用重視ならX5が最適な選択肢です。

主要比較表(MAX2とX5の要点)

| 観点 | MAX2 | X5 |

|---|---|---|

| 日中画質傾向 | 自然で高解像 | 鮮やかでシャープ |

| 暗所性能 | 苦手 | 専用モードで強い |

| 操作性 | 小画面で操作負荷 | 縦画面で快適 |

| アプリ | 基本は充実 | 自動編集が強力 |

| 連続撮影耐性 | 発熱で制約 | 長時間に強い |

この比較表からもわかるように、両機種は方向性が明確に異なります。GoPro MAX2は「映像品質重視型」、Insta360 X5は「効率・汎用性重視型」という棲み分けです。どちらを選ぶかは、撮影目的と編集スタイルによって最適解が変わるでしょう。

GoPro MAX2 バッテリー性能と発熱の実態

GoPro MAX2のバッテリーは公称容量1960mAhのリチウムイオンセルを採用しています。容量自体は初代MAX(1600mAh)から約22%増加しており、8Kなど高負荷モードを支えるために改良されています。しかし、構造的な制約から急速充電(PD/QuickCharge)には非対応で、USB-C経由の標準5V入力のみをサポートしています。そのため、フル充電までの所要時間は約2時間強が目安です。

連続撮影時の発熱挙動については、GoProが8Kモードを搭載したことに伴い、放熱が性能維持のボトルネックとなっています。室温25℃程度の環境では、8K30fps撮影で約20〜22分前後で熱停止が発生するケースが多く、ファイル分割を伴って録画が終了します。5.6K30fpsでは約45分、4K100fpsモードでは約30分が平均的な目安とされています。この挙動は外気温や直射日光、設置方法(固定か手持ちか)によって大きく変動します。

バッテリー駆動時の効率を上げるためには、いくつかの実用的な運用方法が推奨されます。たとえば、連続撮影を10〜15分単位で分割し、撮影間に休止を入れることで熱の蓄積を抑えることができます。また、風通しのよい場所に設置する、またはヒートシンク付きマウントやアルミリグを使用することで冷却効果を高められます。給電撮影(USB給電しながらの録画)は可能ですが、電力変換による内部温度上昇が発生するため、8Kモードではむしろ熱停止が早まる傾向があります。

一方で、低温環境ではエンデューロ系セルの特性が活かされ、0〜10℃程度でも比較的安定した稼働が確認されています。雪山や高地での使用では持続時間が伸びる一方、真夏の屋外環境(35℃以上)では20分未満で停止するリスクが高まります。そのため、長時間のイベント撮影では「複数バッテリーをローテーションさせる」「短時間撮影を積み重ねる」運用が推奨されます。

バッテリーの消耗や発熱に関する仕様はGoPro公式ドキュメントでも明記されており、8Kモード時の動作制限は設計上の仕様とされています。

推定持続の目安

| 条件 | おおよその挙動 |

|---|---|

| 8K30 常温 | 約22分で熱停止が発生しやすい |

| 5.6K30 常温 | 約45分で停止、残量は半分程度の場合あり |

| タイムラプス8K | 長時間でも完走しやすい |

| 給電撮影 | 8Kでは約20分弱で停止しやすい |

この表からも分かる通り、MAX2は高解像度・高フレームレート撮影時に熱制御が入りやすい設計です。特に8K撮影ではバッテリーよりも温度が律速要因となるため、撮影環境の温度管理が重要となります。

操作性レビューとアプリ 不安定の現状

GoPro MAX2の操作性は、従来シリーズと同様のUI(ユーザーインターフェース)を踏襲しつつも、8K対応による設定項目の増加でやや複雑化しています。本体のタッチスクリーンは1.6インチと小型で、スワイプ操作やメニュー遷移に必要な動作量が多いのが特徴です。操作感としては、レスポンスは改善されていますが、メニュー構造が階層的であり、撮影モードの切り替えには複数タップを要します。そのため、短時間でモードを変更するようなアクション撮影では、あらかじめプリセットを設定しておくことが極めて有効です。

ボタン操作もやや工夫が必要です。物理ボタンは上部(シャッター)、側面(モード兼電源)に分散されており、グローブ着用時には押し込みがやや硬めに感じられる傾向があります。操作精度を重視する場合、音声コマンドを併用すると利便性が向上します。

アプリ連携においては、GoPro Quikアプリを中心としたモバイル編集ワークフローが想定されています。アプリではキーフレーム設定や被写体追跡、リフレーム編集といった基本機能が搭載されていますが、現状ではBluetooth・Wi-Fi接続の安定性に課題が残っていると指摘されています。特に長尺データ(8K素材)の転送時に通信が途切れたり、メディア読み込みに時間がかかる事例が報告されています。

また、PC版ソフトウェア(GoPro Player)は、閲覧・リフレーム・書き出しといった基本編集に対応しているものの、エフェクトやカラー補正機能は限定的です。より高度な編集を行うには、Adobe Premiere ProやDaVinci Resolveなどの他社製ツールとの併用が前提となります。

このように、MAX2は撮影自体の完成度が高い一方で、操作効率とアプリ安定性の両立が今後の課題といえます。将来的なファームウェア更新で接続性や処理速度の改善が進めば、8K編集を前提とした制作環境の完成度はさらに高まるでしょう。

●アプリGoPro Quikはこちらから

こう使えば活きる/こういう人には不向きな理由

GoPro MAX2の性能を最大限に引き出すには、カメラの特性を理解した上で運用設計を行うことが欠かせません。特にMAX2は8K対応によって高精細な映像を得られる反面、発熱やバッテリー持続といった物理的制約があるため、短いカットを積み上げて編集するスタイルに最も適しています。

屋外の明るい環境では、1/2.3インチセンサーでも十分な解像感を得られ、青空や水面などの自然光を生かした撮影では他の360度カメラを上回るクリアさを発揮します。特に、ヘルメットや車載、ドローンなど限られた設置スペースで撮影を行う場合、GoPro独自のマウントフィンガーと1/4インチネジを併用できる点が大きな強みです。これにより、クランプや三脚など一般的な撮影機材を柔軟に活用でき、シーンごとに素早く取り回しを変えられます。

また、GoPro MAX2は短時間の高解像撮影+編集を前提とした“作品志向”のカメラといえます。たとえば、アクションスポーツのハイライトを10秒単位で複数撮影し、それを編集でつなぐ構成に向いています。一方、長時間の連続撮影や、暗所・夜景中心の現場では発熱やノイズが目立ちやすく、使用シーンとしては不向きです。

さらに、MAX2を効果的に運用するには以下のような工夫が重要です。

- 解像度を環境に応じて切り替える(例:動きの多い場面では5.6K60、静止主体では8K30)

- 撮影を分割し、間に冷却時間を設けることで熱暴走を防ぐ

- GP-Logで撮影して後処理することで、ダイナミックレンジを最大限に活かす

これらの運用を組み合わせることで、MAX2の8K解像感を安定的に発揮できます。逆に、スマートフォン完結での編集やワンボタンでの撮って出し運用を求めるユーザーには、アプリの安定性やデータサイズの大きさから扱いづらさを感じる場面があるでしょう。

GoPro MAX2は「明るい屋外での高品質ショット」を求める映像制作者にこそ向いており、編集や撮影管理を前提とした使い方を計画できる人が、その真価を引き出せるモデルといえます。

GoPro MAX2 評判と総合評価まとめ【GoPro MAX2 レビュー】

GoPro MAX2の市場評価を俯瞰すると、その長所と短所が明確に分かれています。多くのレビューやユーザーコメントでは、日中の高解像度映像と自然な色再現が特に高く評価されています。

✅ 良い点(ポジティブ評価)

- 画質性能の向上

- 8K 360°動画の解像感が非常に高く、明るい環境では細部まで鮮明。

- HDR・10bit記録による色再現が自然で、トーンジャンプが少ない。

- 明所での撮影では旧MAXよりも格段に美しく、解像度と色階調の進化が体感できる。

- レンズ配置とスティッチング精度

- 新モデルは対称配置レンズにより、近距離被写体でもスティッチング(合成)のズレが大幅に改善。

- 映像の繋ぎ目や露出差が目立たなくなった点が高評価。

- HyperSmooth手ブレ補正

- オートバイ走行やランニングなどの動きでも滑らかで安定した映像が撮れる。

- 従来機よりも自然な補正で、補正後のブレ感がほぼ消えている。

- フォームファクターとマウント設計

- 本体サイズが小型化し、装着時の安定感・取り回しの良さが向上。

- 底面に1/4ネジマウントを搭載し、三脚やポールにそのまま装着可能。

- 内蔵フィンガーマウントにより、アダプターが不要で取り付けが容易。

- 交換式レンズガード

- 工具なしで簡単に交換でき、破損時の保守が非常に便利。

- レンズ交換の容易さを「他社より優れている」と評価する声多数。

- 音声品質

- 6つのマイクによる立体的で方向感のある録音。

- 外部マイク不要で、通常環境なら十分高品質な音が収録できる。

- Quikアプリ・編集ソフト

- スマホアプリ「Quik」の操作性が改善され、加速度センサーを利用した視点変更が直感的。

- モバイルでもキーフレーム編集・AIトラッキングなど高度な機能が使える。

- ファイル転送速度・メニュー反応速度が旧GoProより格段に速い。

- 堅牢性・デザイン

- 重量195gで手に持つと“しっかり感”があり、筐体は頑丈。

- 防水5m仕様で屋外撮影・雨天撮影に対応。

- 操作と機能性

- 音声コントロールが機能的で、どの方向からでも反応する。

- 初心者でも基本操作は簡単で、マニュアルが詳細。

- HEROモードと360°モードを1台で切り替え可能で、汎用性が高い。

- コストパフォーマンス

- 約79,000円前後($500程度)で、他社8K対応モデルより約$50安価。

- 「2台分のカメラを1台でまかなえる」との意見あり。

❌ 悪い点(ネガティブ評価・課題)

Amazonレビューより

- 低照度・暗所性能

- 夜間・夕方・室内ではノイズが目立ち、画質が大きく低下。

- 光量不足時にディテールが潰れやすく、他社(Insta360など)に劣るという意見。

- 発熱問題

- 特に4K録画時に短時間でオーバーヒート。

- 気温27℃(華氏80°F前後)で1時間撮影中に停止した事例あり。

- 充電中やクラウドアップロード時も発熱し、充電が自動停止することがある。

- レンズ耐久性

- レンズが非常に傷つきやすく、地面に軽く倒しただけで両面に傷がついたとの報告。

- レンズガードがあっても、素材硬度が十分でないとの指摘。

- 編集関連の不満

- 公式デスクトップ版「Quik」ソフトがMac版では1年以上更新停止。

- スマホアプリは便利だが、PCでの高度な編集が困難。

- 一部ユーザーは「編集が難しい」「学習コストが高い」と感じている。

- ファイル管理・転送制限

- 30秒超の動画をスマホへ転送できない/4GB超ファイルを編集不可という制限報告。

- 高解像度撮影のデータ運用が難しく、「せっかく撮っても活かせない」との不満。

- バッテリー関連

- 駆動時間は1時間弱で、長時間撮影には不向き。

- 充電にはカバーを開ける必要があり、防水性能を損なう構造。

- 予備バッテリーや外部給電が実質必須。

- 付属品の少なさ

- SDカード非同梱・外部充電器もなし。

- アクセサリーを別途揃える必要がある。

- スティッチラインと露出差

- 旧モデルより改善されたものの、露出差・線の残りを指摘するレビューあり。

- 他社(特にInsta360 X5)の方が自然な合成との比較意見。

- その他の細かな不満

- デバイス重量が旧Heroシリーズより20〜25%重い。

- ダイブケース(防水ケース)の正式対応がまだ無い。

- 騒がしい環境ではマイク音が少し“こもる”傾向。

GoPro MAX2は、日中の映像品質・手ブレ補正・マウント設計・操作性・編集アプリの直感性で非常に高い評価を受けています。

一方で、暗所・発熱・ファイル転送・アクセサリー対応の未整備など実用面における課題が明確です。

総合的には「明所で短時間・高画質撮影を求めるユーザー向けの高性能モデル」であり、

プロユースや映像編集志向のクリエイターに最も適した360°アクションカメラといえます。

Biking an abandoned mine shaft 🤯 #GoProAthlete Antoni Villoni is braver than most with his new #GoProMAX2.#GoPro #GoProPOV #GoProBike #MTB #Abandoned pic.twitter.com/d5FZJlOsY0

— GoPro (@GoPro) October 27, 2025

GoPro MAX2の被写体追跡、某社のカメラに比較しても結構優秀かも。 @GoProJP pic.twitter.com/8wf5lIv4Nc

— 湯尻淳也 Junya Yujiri (@yujiri) October 5, 2025

まとめ

本記事のまとめを以下に列記します。

- 日中の解像感は高くTrue 8Kの恩恵を実感できる仕上がり

- 逆光や暗所では不得手な傾向があり編集前提の運用が最適

- 発熱による録画停止が起きやすく分割撮影が現実的な運用

- フィンガーと1/4ネジ併設で固定方法の自由度が非常に高い

- 10bitとGP Log対応で色補正やグレーディングに強く対応

- 小型スクリーンは視認性に難があり事前設定が重要となる

- アプリは機能面で十分だが接続や安定性の課題が残される

- PCソフトは基本機能中心で外部編集ソフトの併用が望ましい

- ヘルメット装着や狭所撮影では省スペース性が特に活きる

- 価格は中位帯でコスパ重視なら明所特化型として評価される

- Insta360 X5は暗所性能と自動編集機能で優位性を発揮する

- DJI Osmo 360は連続撮影と価格面で魅力的な選択肢となる

- 連続撮影は5.6K設定や休止時間の挿入で安定性を確保できる

- 交換式レンズガードで稼働率を高めメンテナンス性も向上

- GoPro MAX2 レビューの総括は明所撮影に特化した最適機種

コメント