パナソニック S-R100500 レンズについて調べている方の多くは、このレンズがどんな特徴を持ち、発売日や価格、LUMIX Sシリーズの中でどんな位置づけなのかを知りたいと考えているでしょう。焦点距離100–500mmという広いズーム域で、野鳥・鉄道・航空機・スポーツなど、どのような被写体が撮れるのかも気になるポイントです。

S-R100500は、LUMIX Sシリーズで初めて500mmまでカバーする超望遠ズームで、テレコンバーターやハイブリッドズームを組み合わせることで最長1000mm超まで到達可能です。遠くの被写体を大きく鮮明に捉えられるうえ、解像感やコントラスト、ボケ味のバランスにも優れ、自然で立体感のある描写を実現します。

また、最短撮影距離0.8m・最大撮影倍率0.36倍の近接性能により、クローズアップ撮影にも対応。手ブレ補正Dual I.S.2は最大7段分の効果を発揮し、動体撮影でも高い安定性を確保します。サイズ・重量のバランスが良く、手持ちでも扱いやすい点も魅力です。

さらに、操作性やカスタマイズ性も高く、フォーカスリングやFnボタンの活用、動画撮影時のブリージング抑制、防塵・防滴・耐低温性能など、実用面でも配慮されています。この記事では、こうした特長を整理しながら、パナソニック S-R100500 レンズの描写性能・使い勝手・購入前の注意点まで詳しく解説します。

- パナソニック S-R100500 レンズの基本スペックと特徴

- 実際に想定される撮影シーンと得意な被写体の傾向

- 操作性や対応ボディを踏まえた実用面での評価

- 既存レンズとの使い分けと購入前のチェックポイント

- パナソニック S-R100500 レンズの概要と特徴

- パナソニック S-R100500 レンズの実力と選び方

- AF性能・追従性・静粛性:動体撮影での使い勝手レビュー

- 操作性まとめ:タイトスムースリング・フォーカスリング・Fnボタン活用術

- フォーカスリングのコントロールリング化&回転方向カスタムのメリット

- 動画撮影での実力:ブリージング抑制・絞りマイクロステップ制御の効果

- 防塵・防滴・耐低温−10℃:アウトドア撮影での安心感

- 対応ボディとファームウェア:最大性能を引き出す組み合わせ

- 被写体別おすすめ設定:野鳥/鉄道/航空機/月/スポーツのプリセット例

- 購入前の注意点:F値の変化・テレコン装着時の制限・フィルター径など

- 既存レンズとの使い分け:70-300mmなどとの役割分担

- 作例ギャラリー+撮影データ解説(どんな条件でこう写る?)

- S-R100500が向いている人・向いていない人(購入判断のポイント)

- 価格とコスパ総評:パナソニック S-R100500 レンズは買いか?

パナソニック S-R100500 レンズの概要と特徴

●このセクションで扱うトピック

・S-R100500ってどんなレンズ?発売日・価格・位置づけのまとめ

・LUMIX Sシリーズ最長500mmのメリットと他レンズとの違い

・焦点距離100–500mmで何が撮れる?想定シーン(野鳥・鉄道・航空機・スポーツなど)

・テレコン&ハイブリッドズームで最長1000mm超へ:仕組みと実用性

・画質チェック:解像感・コントラスト・ボケ味を徹底解説

・近接撮影性能を検証:最短0.8m/最大0.36倍でどこまで寄れる?

・手ブレ補正Dual I.S.2「7段分」の効き具合と撮影時のコツ

・サイズ・重量・バランス感:手持ち撮影と持ち運びのしやすさ

S-R100500ってどんなレンズ?発売日・価格・位置づけのまとめ

LUMIX S 100-500mm F5-7.1 O.I.S.(S-R100500)は、フルサイズセンサーを採用したLマウントのLUMIX Sシリーズ向けに開発された超望遠ズームレンズです。焦点距離100〜500mmという5倍ズーム域をカバーし、LUMIX Sシリーズとして初めて500mmまで届くズームレンジを備えたモデルとして位置づけられています。これにより、同シリーズの望遠側の撮影領域が一気に拡張され、野生動物や航空機など「距離のある被写体」に本格的にアプローチできるようになりました。

発売日は2025年11月20日予定で、メーカー希望小売価格は税込305,800円です。量販店や専門店の予約価格では税込27万円前後の例が見られ、価格帯としては“エントリー望遠”というより、描写性能や機能にこだわるユーザー向けのハイグレードクラスに属する純正超望遠ズームと言えます。価格だけ見ると高価に感じられますが、純正ならではのボディとの高い親和性や、テレコンバーター対応、動画撮影への配慮などを総合的に考えると、システム全体を長く運用していくユーザーに向いた投資という位置づけになります。

他レンズとの価格比較(価格は目安です。)

| モデル名称 | 焦点距離範囲 | 実勢価格目安* | メモ |

|---|---|---|---|

| パナソニック S-R100500 | 100-500mm | 305,800円(希望小売)/予約価格約270,000円 | 500mm到達でLUMIX Sシリーズ最長仕様 |

| SIGMA 150-600mm DG DN OS Sports | 150-600mm | 約240,000〜260,000円 | 600mmまで届くが重量・サイズが大きめ |

| Sony FE100-400mm GM OSS | 100-400mm | 約370,000円 | 価格はとても高め、焦点距離は400mm止まり |

| LUMIX S 70-300mm MACRO O.I.S. | 70-300mm | 約95,600円 | 軽量・安価だがリーチ(300mm)に限界あり |

| SIGMA 150-600mm DG DN OS SE | 150-600mm | 約240,000〜270,000円 | リーチ長いが開放F値暗め、携行性に課題あり |

レンズの基本仕様をあらためて整理すると、以下のようなイメージです。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 対応マウント | ライカLマウント(フルサイズ) |

| 焦点距離 | 100〜500mm |

| 開放F値 | F5〜F7.1 |

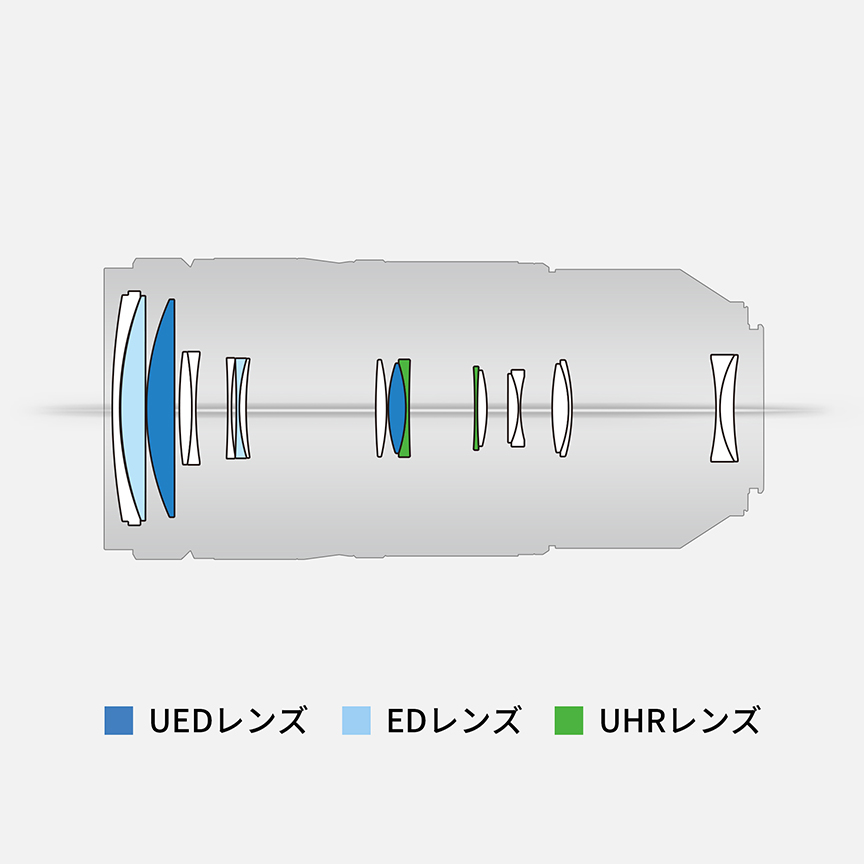

| レンズ構成 | 12群19枚(UED 2枚、ED 2枚、UHR 2枚) |

| 手ブレ補正 | 光学式O.I.S.(Dual I.S.2対応) |

| 最短撮影距離 | 0.8m(W端)/1.5m(T端) |

| 最大撮影倍率 | 0.16倍(W端)/0.36倍(T端) |

| フィルター径 | 82mm |

| 全長 | 約196.1mm |

| 重量 | 約1285g(フード・三脚座除く) |

光学設計は12群19枚構成で、UEDレンズ(特殊超低分散)2枚とEDレンズ(特殊低分散)2枚、さらに画面周辺の画質に寄与するUHRレンズ(超高屈折率レンズ)2枚をバランス良く配置しています。望遠域では色収差やコントラスト低下が発生しやすくなりますが、こうした特殊レンズの採用により、ズーム全域での色収差補正と周辺までの解像感維持を狙った設計になっています。

また、レンズ内には光学式手ブレ補正O.I.S.を搭載しています。対応ボディと組み合わせることで、ボディ内手ブレ補正と連動するDual I.S.2が動作し、500mmという超望遠側でも最大7段分相当の補正効果が得られるよう設計されています。超望遠域ではわずかなブレが画質に大きく影響するため、手ブレ補正機構は画質と同じくらい重要な要素です。

物理サイズは全長約196.1mm、質量約1285gと、数値だけを見ると決して軽量ではありませんが、焦点距離500mmまでカバーする超望遠ズームとしてはかなりコンパクトな部類です。三脚座が付属するため三脚や一脚での運用も可能ですが、重量バランスやDual I.S.2の補正効果を踏まえると、手持ち撮影主体のフィールドワークでも十分実戦投入しやすいバランスに調整されています。

S-R100500の立ち位置をシステム全体の中で見てみると、LUMIX S 24-105mmや、LUMIX S 70-300mmといった標準〜中望遠ズームをすでに所有しているユーザーが、「さらに一歩踏み込んで望遠域を充実させたい」と感じたときに選択する“超望遠の決め手”となるレンズです。既存レンズの外側を担当しつつ、テレコンバーターの使用で最長1000mmまで焦点距離を拡張できるため、LUMIX Sシステム全体の守備範囲を大きく広げる役割を担っています。

なお、製品の詳細な仕様や公式のスペック・作例は、パナソニックが公開している製品情報ページで確認できます(出典:パナソニック公式サイト「デジタル一眼カメラ用交換レンズ S-R100500」)。メーカーの一次情報をあわせて参照することで、最新の仕様や対応ボディ情報を確実に把握しやすくなります。

このように、S-R100500は「LUMIX Sシリーズの望遠側を一気に完成形へ近づける、システムの軸となる超望遠ズーム」として位置づけられるレンズだと整理できます。

LUMIX Sシリーズ最長500mmのメリットと他レンズとの違い

LUMIX Sシリーズにおいて、焦点距離500mmまでカバーするレンズは、このS-R100500が初めての存在です。これにより、LUMIX Sシステムは14mm相当の超広角から、テレコンバーターを組み合わせた最長1000mm相当まで、純正レンズだけで極めて広い焦点距離域をシームレスにカバーできるようになりました。

500mmという焦点距離は、実際の撮影現場では「あると安心な長さ」というレベルを超えて、「ないと撮れない被写体が確実に出てくる領域」です。特に次のようなシーンでは、その差がはっきり表れます。

- 野鳥や小動物など、近づくこと自体が難しい被写体

- 滑走路から距離のある航空機、離陸直後・着陸前の機体アップ

- フェンス越し・観客席からのモータースポーツやフィールドスポーツ

- 鉄道の「迫力カット」やスポッティングカットのような切り取り表現

300mmまでの望遠ズームでは「トリミングすれば何とか使える」程度にしか写らなかった被写体も、500mmがあればフレームいっぱいに収めやすくなり、解像感と画質をしっかり維持したまま作品づくりが行えます。特に、空港やサーキットのように撮影ポイントが厳密に決まっていて、撮影者側が距離を詰められない環境では、焦点距離の余裕がそのまま表現の余裕につながります。

他レンズとの違いを整理すると、イメージがより明確になります。

- LUMIX S 70-300mm:

軽量・コンパクトで、最大撮影倍率0.5倍の高い近接性能を備えた汎用望遠ズームです。旅行やポートレート、少し離れた被写体までを軽快にこなす「日常的な望遠担当」というポジションにあります。一方で、焦点距離は300mmまでなので、野鳥や航空機、遠距離のスポーツ撮影では「もう少し欲しい」と感じやすい場面も出てきます。 - 他社製100-400mmクラス(Lマウント):

400mmまでの望遠ズームは、携行性と到達距離のバランスが良く、比較的扱いやすいカテゴリーです。ただし、400mmと500mmでは画角差が意外と大きく、遠くの被写体をできるだけ大きく写したい状況では、500mmのアドバンテージがはっきり感じられます。 - 他社製150-600mmクラス(Lマウント):

焦点距離の上限が600mmと長く、三脚・一脚運用を前提に「とにかく届く距離」を重視した設計が多いカテゴリーです。その一方で、レンズ全長が長く、重量も2kg前後と重くなるケースが多くなります。車移動での撮影や定点観測的なスタイルには向きますが、徒歩で動き回りながら手持ち撮影を続ける場合には負担が大きくなりがちです。

こうしたレンズ群の中で、S-R100500は「500mm到達」と「約1285g/全長約196.1mm」という携行性を両立させたのが特徴です。150-600mmクラスほどの到達距離は求めないものの、400mmを超える望遠域をできるだけ軽快な機材で実現したい、というニーズに合致しています。

焦点距離だけでなく、ボディとのバランスも重要なポイントです。LUMIX S1IIやS5II系のボディと組み合わせた場合、グリップの深さとレンズの太さが近く、ホールドした際に前後のバランスが取りやすい構成になります。これにDual I.S.2の手ブレ補正が加わることで、長時間の手持ち撮影でも構えやすく、ファインダー像が安定した状態で被写体を追いやすくなります。

持ち運びの観点では、500mmクラスとしては収納時の全長が短く、一般的なバックパックやカメラバッグにも収まりやすいサイズです。フードを逆付けにすればスペースをさらに圧縮できるため、鉄道・航空・野鳥など、移動が多い撮影ジャンルとの相性も良好です。

このように、LUMIX Sシリーズ最長500mmというスペックは、単にカタログ上の数値が伸びたというだけでなく、「持ち運びやすさを犠牲にせずに、現場で実際に使える超望遠域を手に入れる」ことに大きな意味があります。これまで300〜400mmクラスで届かなかった被写体に対しても、S-R100500を組み合わせることで、システム全体の用途が一段広がると考えられます。

焦点距離100–500mmで何が撮れる?想定シーン(野鳥・鉄道・航空機・スポーツなど)

100〜500mmというレンジは、いわゆる「望遠レンズで撮りたい典型的なシーン」をほぼ一通りカバーできる幅広さがあります。単に長いだけではなく、100mm側と500mm側で役割がはっきり分かれているため、構図づくりや表現意図に応じて、ズームリングだけで撮影スタイルを切り替えられる点が特徴です。

100mm付近では、背景を適度に整理しながら人物を撮るポートレートや、少し距離をおいたスナップ撮影に向いています。標準レンズよりも画角が狭いため、余計な情報を画面から外しやすく、被写体をはっきりと浮き立たせる構図を作りやすいのがメリットです。また、やや遠くの建物や風景の一部を切り取ることで、圧縮効果を活かした風景表現にもつなげることができます。

200〜300mm付近になると、街中のスナップやイベント撮影など、被写体にあまり近づけない環境で「少し寄りたい」ときに活躍します。ステージ上の人物や、運動会・発表会などの被写体も、フレームいっぱいに収めやすくなり、表情や仕草をしっかり描写することが可能です。このあたりの焦点距離は、日常と本格的な望遠撮影のちょうど境目に位置しており、一本のレンズで済ませたい場合には特に使い勝手の良いゾーンです。

300〜500mm側では、いわゆる「超望遠らしい世界」を楽しめるようになります。遠くの被写体を大きく引き寄せるだけでなく、背景が大きくぼけることで被写体の存在感が増し、距離感やスケール感を強調した表現がしやすくなります。

野鳥撮影では、小さくて警戒心の強い被写体との距離を保ちつつ、400〜500mm前後を活用することが多くなります。このレンジであれば、止まり木に留まる鳥の全身だけでなく、羽根や目の輝きなどの細部も画面いっぱいに捉えやすくなります。背景を大きくぼかすことで、自然の中にいる様子を印象的に表現することも可能です。

鉄道撮影では、同じ場所からでも焦点距離の使い分けによって作風を変えられます。

情景系のカットでは100〜200mm程度で周囲の風景と列車を一緒に写し、線路沿いの街並みや季節感を含めた画づくりがしやすくなります。一方、迫力系やスポッティングカットでは400〜500mmを用いて、先頭部分や車両の一部だけを切り取ることで、スピード感やディテール描写を強調できます。一本のレンズでこうした役割を切り替えられる点は、撮影場所が限られる鉄道撮影では特に大きな利点です。

航空機撮影でも、焦点距離の使い分けが威力を発揮します。離陸前の地上シーンや、ターミナルとの組み合わせを狙う場合には100〜200mm程度で機体全体と背景をバランス良く収めることができます。離陸後や着陸進入時のアップを狙う際には300〜500mm側へズームすることで、コックピットやエンジン周りなどのディテールを大きく写し取りやすくなります。空港周辺は撮影ポイントが限られることが多いため、ズームリング操作だけで画角を柔軟に変えられる100〜500mmは、現場での対応力を高めるレンジと言えます。

スポーツ撮影では、サッカーやラグビーといったフィールドスポーツ、陸上競技、モータースポーツ、ゴルフなど、被写体と撮影位置の距離が大きく変わるシーンで100〜500mm域が活きます。

フィールド全体を見渡しながらプレーの流れを押さえたいときは100〜200mm側を、ゴール前の競り合いや選手の表情に迫りたいときは300〜500mm側を使う、といったように、状況に応じて瞬時に画角を変えられます。モータースポーツでは、コーナー進入の迫力あるカットには300〜400mm、遠くのストレートを走るマシンには500mmといった組み立てがしやすくなります。

他レンズ比較表(焦点距離・サイズ・重量など)

| レンズ名 | 焦点距離 | 開放F値 | 最大撮影倍率 | 全長 | 質量 | 手ブレ補正 | 主な特徴 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| LUMIX S-R100500 | 100–500mm | F5–7.1 | 0.36倍 | 約196mm | 約1285g | Dual I.S.2 対応(7段) | 500mm到達と軽量設計を両立、LUMIX純正最長望遠 |

| LUMIX S 70-300mm F4.5–5.6 | 70–300mm | F4.5–5.6 | 0.5倍 | 約148mm | 約790g | Dual I.S.2 対応 | 近接性能が高く、携行性重視の汎用望遠 |

| SIGMA 100-400mm F5–6.3 DG DN OS | 100–400mm | F5–6.3 | 0.24倍 | 約199mm | 約1135g | レンズ内補正のみ | 軽量だが400mm止まり、コスパ良好 |

| SIGMA 150-600mm F5–6.3 DG DN OS | 150–600mm | F5–6.3 | 0.34倍 | 約265mm | 約2100g | レンズ内補正のみ | 600mm到達の超望遠、重量級で三脚向き |

| LUMIX S 100–400mm F4.0–6.3 | 100–400mm | F4–6.3 | 0.25倍 | 約198mm | 約985g | Dual I.S.2 対応 | 携行性良好だが焦点距離はやや短い |

このように、焦点距離100–500mmで何が撮れるのかを整理してみると、単に「遠くを大きく写す専用レンズ」ではなく、100mm側のポートレートやスナップから500mm側の超望遠表現までを一括で担える、「現場での変化に対応しながら遠くの被写体を確実に押さえるためのレンズ」として多くの場面で役立つことが分かります。一本でカバーできるシーンの広さが、そのまま撮影機会の増加や作品のバリエーションにつながるレンジと言えるでしょう。

テレコン&ハイブリッドズームで最長1000mm超へ:仕組みと実用性

S-R100500は、別売のテレコンバーターDMW-STC14(1.4倍)およびDMW-STC20(2倍)に対応しているのが大きな特徴です。テレコンバーターはレンズとボディの間に挟み込む補助光学系で、レンズの実効焦点距離を伸ばす役割を持っています。

1.4倍テレコンを装着すると、レンズ側の焦点距離は1.4倍され、100〜500mmのレンズは約140〜700mm相当になります。2倍テレコンの場合は200〜1000mm相当となり、標準域からは想像しにくい超望遠の世界に到達します。なお、仕様上テレコン装着時はレンズ側の有効焦点距離範囲が150〜500mmに制限されるため、実際には「150〜700mm」「150〜1000mm」といった運用が基本になります。

テレコンを使う際に押さえておきたいのが、F値の変化です。光学的には、1.4倍テレコンを装着するとF値は1段分暗くなり、2倍テレコンでは2段分暗くなります。S-R100500の場合、500mm側開放F7.1に2倍テレコンを装着すると、理論上F14相当の明るさになるイメージです。そのため、シャッタースピードを確保するにはISO感度を引き上げるか、撮影時間帯を明るい時間に限定するなどの工夫が求められます。

加えて、対応ボディではハイブリッドズームと呼ばれる、光学ズームとクロップズームを組み合わせた機能が利用できます。これは、光学的には500mmまでのレンズを使いながら、ボディ側でセンサーの一部を切り出して拡大することで、画角上はより長い焦点距離に相当する見え方を実現する仕組みです。光学+クロップを組み合わせた結果、約1500mm相当まで焦点距離を伸ばす撮影が可能なボディも用意されており、機種によっては2000mm超相当まで到達できる組み合わせもあります。

実用性の観点では、テレコンとハイブリッドズームを併用することで、肉眼ではほとんど確認できないほど遠くの被写体を画面いっぱいに写せるようになります。代表的なシーンとしては、以下のようなケースが挙げられます。

- 湖や湿地帯の対岸にいる野鳥や水鳥

- 山の稜線上を飛ぶ猛禽類のシルエット

- 滑走路の奥や遠方を飛行する航空機

- 街中から撮影する月や遠方の建造物のディテール

一方で、極端な超望遠域を扱う際には注意点もあります。焦点距離が伸びるほど、わずかなブレやピントのズレが画質に大きく影響しやすくなり、さらに大気の揺らぎ(陽炎)によって被写体が歪んで見える現象も目立ちやすくなります。特に夏場の日中や、地面からの熱気が強い時間帯には、遠距離撮影でコントラストが低下しやすくなるため、画質面での割り切りが必要な場面も出てきます。

また、テレコン装着時はF値が暗くなることでシャッタースピードを確保しにくくなり、被写体ブレや手ブレのリスクが増えます。Dual I.S.2の強力な手ブレ補正があるとはいえ、動きのある被写体を狙う場合には、シャッタースピードを優先して設定し、ISO感度を積極的に上げるなどの対応が求められます。AFに関しても、暗くなることで合焦速度や精度に影響が出る場合があるため、被写体認識やフォーカスリミッターを併用して、無駄なピント移動を抑える工夫が有効です。

こうしたポイントを踏まえたうえで運用を考えると、テレコンやハイブリッドズームは「常用する機能」ではなく、「どうしても距離を詰められないシーンで使う切り札」として位置づけるのが現実的です。基本は100〜500mmで撮影し、野鳥や月、遠くの航空機など、通常の焦点距離ではどうしても小さくしか写らない被写体に対して、日中の明るい時間帯を中心にテレコンやハイブリッドズームを組み合わせる、という使い分けが画質と利便性のバランスを取りやすくなります。

S-R100500は、テレコン対応とハイブリッドズームを前提とした設計により、単体でも汎用性の高い100〜500mmズームでありながら、「必要に応じて1000mm超の世界に踏み込めるレンズ」として、システム全体のポテンシャルを大きく引き上げる存在になっています。

画質チェック:解像感・コントラスト・ボケ味を徹底解説

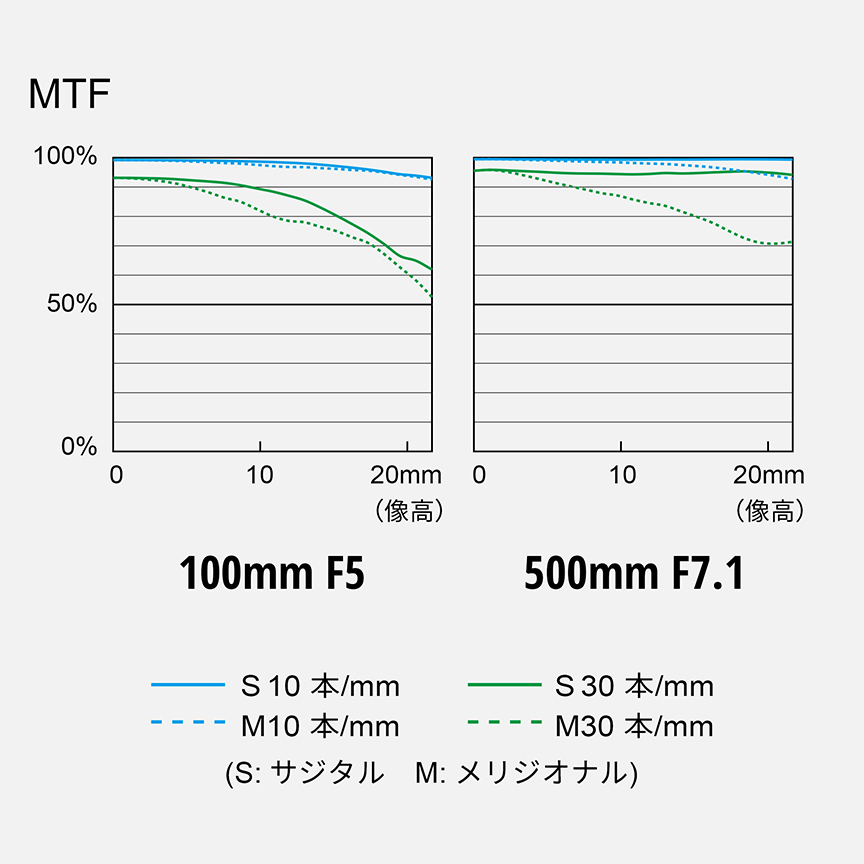

S-R100500は、100mmから500mmまでの全域で高い解像性能を発揮することを目標に設計された超望遠ズームレンズです。レンズ構成は12群19枚で、そのうちUEDレンズ2枚、EDレンズ2枚、UHRレンズ2枚をバランス良く配置し、望遠域で目立ちやすい色収差やコントラスト低下を抑えています。こうした特殊レンズの組み合わせにより、100mm側だけでなく500mm側でも「中心だけシャープで周辺が甘い」という典型的な望遠ズームの弱点を抑えた描写が期待できます。

100mm側では、開放から中心部・周辺部ともにシャープな描写を目指した光学設計になっており、ポートレートや情景を含む風景撮影でも、細部のディテールをしっかり描き出せるよう配慮されています。500mm側にズームしても、画面の四隅までコントラストと解像感を維持することを重視しており、飛行機の機体に打たれたリベット、鉄道車両の細かな文字情報、野鳥の羽毛の一本一本まで、情報量の多い描写を得やすいレンズです。

解像感は、単に「シャープに見えるかどうか」だけでなく、微細なコントラスト(マイクロコントラスト)の出方にも左右されます。S-R100500は、被写体のエッジ部分だけを強調して不自然に見せるのではなく、ハイライトからシャドウまでの階調を滑らかに再現しながら、細部の線をきちんと描き分ける方向性の設計が取られています。そのため、RAW現像でシャープネスやコントラストを強めた場合でも、破綻しにくく、情報量をしっかり活かせる画作りがしやすくなります。

コントラストについても、素直で扱いやすい傾向が想定されています。逆光シーンや強い光源が画面内・画面外にある状況では、ゴーストやフレアが発生すると画面全体のコントラストが落ち込み、せっかくの高解像がわかりにくくなってしまいます。S-R100500では、レンズ表面のコーティングや内部反射を抑える設計により、逆光時のゴーストやフレアを低減することに配慮されています。夕景で太陽に向かって撮影するような厳しい条件でも、コントラストの維持と画面全体の「抜けの良さ」を確保しやすい傾向が説明されています。

ボケ味に関しては、望遠撮影ならではの被写体分離効果を重視した設計です。望遠レンズでは、ピント面のシャープさとアウトフォーカス部のなだらかなボケの両立が画質評価の大きなポイントになりますが、S-R100500は輪線ボケや二線ボケを抑え、自然なボケ描写を得やすいよう配慮されています。ピントが合っている部分から背景のボケへと階調が滑らかに移行することで、被写体の立体感が高まり、いわゆる「浮き上がって見える」ような印象を狙いやすくなります。

特に500mm側で背景との距離をしっかり取った場合、後ろの建物や木々、観客席などの細かなディテールは大きく溶け、主題となる被写体だけがくっきりと描写されます。動物撮影では背景の人工物を目立たせたくない場面が多く、ポートレートでも背景のごちゃつきを整理したいケースが少なくありません。このようなシチュエーションで、S-R100500のボケ描写は被写体を自然に際立たせる方向で機能するレンズと言えます。

さらに、絞り羽根の形状や枚数もボケ質に影響します。S-R100500は円形に近い絞り形状を保ちやすい設計が採用されており、点光源のボケが極端に角張りにくいよう配慮されています。開放付近だけでなく、少し絞った状態でもボケの形が極端に崩れにくいため、F8前後で解像感と被写界深度をバランスさせながらも、柔らかい背景処理を維持しやすくなります。

このように、解像感・コントラスト・ボケ味がバランス良くまとめられていることで、「遠くの細部をしっかり写しつつ、背景処理で作品性を高めたい」というニーズに応えやすい描写傾向のレンズと考えられます。超望遠ズームにありがちな「シャープだけど硬い」「ボケは大きいが騒がしい」といった偏りを避け、総合的な画質を重視した設計が特徴の一本です。

近接撮影性能を検証:最短0.8m/最大0.36倍でどこまで寄れる?

S-R100500は超望遠ズームレンズでありながら、近接撮影性能にも配慮された設計になっています。一般的に、焦点距離が長くなるほど最短撮影距離が伸びてしまい、被写体にそれほど寄れないレンズも少なくありません。しかし、このレンズでは広角端100mmで最短撮影距離0.8m、望遠端500mmで1.5mという仕様となっており、最大撮影倍率は100mm時で0.16倍、500mm時で0.36倍とされています。

撮影倍率0.36倍という数値は、いわゆる「等倍マクロレンズ(撮影倍率1.0倍)」には及ばないものの、超望遠ズームとしてはかなり高めのクラスに位置します。被写体の実寸に対して、センサー上に0.36倍のサイズで写るため、小さな花やアクセサリー、昆虫などでも画面の中で十分な存在感を持たせることができます。望遠端での撮影では、背景を大きくぼかしつつ被写体を引き寄せることができるため、望遠マクロ的な表現も楽しみやすいスペックです。

このスペックにより、足元に咲く花、路上の標識やテクスチャ、小さな被写体のディテールなどを、背景を大きくぼかしながらクローズアップする撮影が可能になります。特に、敏感な小動物や昆虫などに対しては、被写体との距離を保ったまま大きく写せる点がメリットです。近づきすぎると逃げてしまう被写体でも、1.5m程度の距離をキープできれば、自然な姿を撮影しやすくなります。

望遠端500mm付近で最大撮影倍率0.36倍を活かすと、背景のボケ量が非常に大きくなり、被写体だけがくっきりと浮かび上がる印象を作りやすくなります。例えば、花の一輪だけにピントを合わせて撮影する場合、後ろの茂みや建物、人物などは大きく溶けてしまい、主題への視線誘導がしやすい画面構成になります。

一方で、近接撮影時には被写界深度が極端に浅くなるため、ピント合わせには十分な注意が必要です。500mm・近接・開放付近という条件では、ピントが合う範囲が数ミリ単位になることもあり、わずかな前後ブレでピント面がずれてしまう可能性があります。AFを使用する場合には、シングルポイントでピント位置を指定したり、被写体認識機能を活用するなど、ピントの合わせ方を工夫すると安定しやすくなります。必要に応じて、ライブビュー拡大やピーキングを併用したマニュアルフォーカスも有効です。

ワーキングディスタンス(被写体との実際の距離)も、撮影のしやすさを左右する要素です。100mm・最短0.8mでは、テーブルフォトや静物撮影でカメラを比較的被写体に近づけることができる一方、500mm・1.5mでは、被写体との距離をある程度保ちながら撮影できます。動物園の檻越しにいる動物や、イベント会場のステージ上の小物など、距離を取りたい場面でもアップを狙える点は、超望遠ズームならではの強みです。

また、反射の多い被写体や水面の光をコントロールしたい場合には、PLフィルターの併用が有効です。S-R100500のフィルター径は82mmのため、この径に対応したPLフィルターを装着すれば、葉のテカリやガラスの映り込みを抑えたクローズアップ表現も狙いやすくなります。超望遠でのPL使用は露出やシャッタースピードへの影響も大きくなるため、手ブレ補正やISO感度設定とのバランスを意識しながら運用することが大切です。

総じて、最短0.8m/最大0.36倍という近接性能は、「遠くを撮るだけの超望遠」から一歩進み、「寄って撮る望遠クローズアップ」という表現の幅を大きく広げる要素になっています。野鳥や動物、スポーツだけでなく、日常の小さな被写体をドラマチックに切り取るレンズとしても活用できるため、S-R100500一本で対応できる撮影シーンのバリエーションをさらに豊かにしてくれるスペックと言えます。

手ブレ補正Dual I.S.2「7段分」の効き具合と撮影時のコツ

S-R100500はレンズ内手ブレ補正O.I.S.(Optical Image Stabilizer)を搭載し、対応ボディと組み合わせることでDual I.S.2として機能します。Dual I.S.2は、ボディ側のボディ内手ブレ補正(B.I.S.)とレンズ側のO.I.S.を協調制御する仕組みで、角度ブレ(Yaw/Pitch)を効率よく打ち消すことを目指したシステムです。CIPA規格準拠の測定条件下では、焦点距離500mmで最大7段分相当の補正効果が公称されており、超望遠としては非常に高いレベルの補正性能を備えています。

一般的に、手ブレを防ぐための「安全シャッタースピード」は、フルサイズ機の場合「1/焦点距離秒」が一つの目安と言われます。500mmなら理論上1/500秒程度が基準です。7段分の補正とは、1/500秒からシャッタースピードを7段分遅くできる、という意味合いになります。段数で換算すると、1/500 → 1/250 → 1/125 → 1/60 → 1/30 → 1/15 → 1/8 → 1/4秒といったイメージで、理論上は1/4秒前後までブレを抑えやすくなる計算です。もちろん、これはあくまで規格上の測定条件における目安であり、実際の撮影環境や撮影者の構え方によって結果は大きく変わりますが、500mmという超望遠でここまでシャッタースピードを伸ばせるポテンシャルがある点は重要なポイントです。

実際の撮影では、Dual I.S.2の効果により、まずファインダー像が非常に安定しやすくなります。超望遠域では、わずかな手の揺れでも画面が大きく揺れてしまい、被写体をフレーム内に捉え続けること自体が難しくなりがちです。手ブレ補正がしっかり効いていると、ファインダー内で被写体を追いかける負担が軽くなり、構図決めや連写時のフレーミングがスムーズになります。これは静止物だけでなく、航空機や鉄道、スポーツなど、動体撮影においても歩留まりの向上につながる要素です。

ただし、手ブレ補正がいくら強力でも、「被写体ブレ」までは止めることができません。撮影時のポイントとしては、手ブレ補正に頼り切るのではなく、被写体の動きに合わせたシャッタースピードを確保することが大切です。

例えば、航空機やモータースポーツなど、動きの速い被写体を止めたい場合は、1/1000秒前後からスタートすると安心感があります。被写体の速度や撮影距離によっては1/2000秒程度が必要になるケースもあります。一方、サッカーやバスケットボールなどのフィールドスポーツでは、1/500〜1/1000秒程度を目安に、状況に応じて調整していくとバランスを取りやすくなります。ISO感度については、多少高めになってもブレを抑えることを優先した方が、結果として使えるカットが増えることが多いです。

流し撮りを行う場合には、O.I.S.のモード2を活用すると効果的です。モード2は、カメラの振り方向を自動判別し、その方向のブレ補正を抑えることで、被写体の動きを線として表現しやすくするモードです。鉄道やレーシングカーを水平に流す際などに利用すると、背景はブレて被写体は比較的シャープに写る「流し撮りらしい」表現を得やすくなります。このときのシャッタースピードは、被写体の速度に応じて1/60〜1/125秒前後から試すと、程よく流れた描写になりやすいです。

静止物を暗所で撮影する場合には、Dual I.S.2の恩恵でスローシャッターが狙えます。例えば、夕景や夜景で、ISO感度をあまり上げたくない場面では、手ブレ補正のおかげで1/15秒や1/8秒程度までシャッタースピードを伸ばすことも現実的になってきます。ただし、500mmという焦点距離では、ごく遅いシャッタースピードになるとさすがにブレのリスクが高まるため、撮影者自身の構え方・姿勢・呼吸のタイミングなども意識して、無理のない範囲で補正効果を活かすことが重要です。

構え方の基本としては、

- 足を肩幅に開き、重心をやや低くする

- 左手でレンズ鏡筒の下を支え、右手はしっかりグリップを握る

- 肘を体に軽く添えて支点を増やす

- シャッターを切る瞬間は呼吸を止め、軽く押し込む

といった点を心がけることで、手ブレ補正の効果を最大限引き出しやすくなります。特に超望遠撮影では、カメラ側の補正機構と撮影者の身体的な安定性が組み合わさって初めて、高い歩留まりが得られます。

このように、S-R100500のDual I.S.2「7段分」というスペックは、数値上のインパクトだけでなく、500mmという焦点距離を「手持ちで使える現実的な選択肢」にしてくれる重要な要素です。手ブレ補正の特性を理解し、被写体の動きに合わせたシャッタースピード設定や構え方を意識することで、このレンズのポテンシャルをより引き出しやすくなります。

サイズ・重量・バランス感:手持ち撮影と持ち運びのしやすさ

S-R100500の外形寸法は最大径約92mm、長さ約196.1mm、質量は約1285gと公表されています。数値だけ見ると決して小型・軽量というわけではありませんが、焦点距離100〜500mmをカバーするフルサイズ用超望遠ズームとしては、かなりコンパクトな部類に入ります。同クラスの他マウント向け超望遠ズームでは、全長が20cm後半〜30cm超、重量が2kg前後に達する製品も多く、それらと比較すると「持ち運びやすさ」と「扱いやすさ」を意識した設計であることが分かります。

長時間の手持ち撮影では、レンズの重量だけでなく、重心位置とボディとのバランスが撮影の快適さに直結します。S-R100500は、前玉側が極端に重すぎないバランスを目指して設計されており、LUMIX Sシリーズのボディと組み合わせた際に、グリップ側との重量配分が比較的自然になるよう配慮されています。S1IIやS5II系など、しっかりしたグリップ形状を持つボディと組み合わせることで、両手でホールドしたときに前後の重さをコントロールしやすくなります。

三脚座が標準付属している点もポイントです。三脚や一脚を使用する場合、レンズ側の三脚座を支点にすることで、マウント部への負荷を軽減しつつ、安定したセッティングが可能になります。また、三脚座自体が回転構造になっているため、三脚に固定した状態でもレンズを回転させて、縦位置・横位置の切り替えを素早く行うことができます。縦位置と横位置を頻繁に切り替える鉄道・航空機・スポーツ撮影では、こうした構造が撮影効率を大きく高めてくれます。

手持ち撮影においては、レンズの太さとグリップ感も重要です。S-R100500は最大径約92mmと、手でしっかりホールドしやすい太さに抑えられており、左手で鏡筒を下から支えたときに安定感を得やすいサイズ感です。ズームリングとフォーカスリングの配置も、撮影中に左手の位置を大きく動かさず操作できるよう配慮されているため、構えたままズーミングやピント調整を行いやすくなっています。

持ち運びの観点では、全長約20cm弱というサイズが効いてきます。一般的なカメラ用バックパックやショルダーバッグでも、仕切りを少し調整すれば縦置き・横置きともに収納しやすい長さです。レンズフードを逆付けすれば全長をさらに抑えられるため、移動中のバッグ内での収まりも良くなります。飛行機での遠征や鉄道旅行など、荷物制限がある状況でも、「超望遠一本を持っていくかどうか」を検討しやすいサイズ・重量に収まっていると言えます。

よりイメージしやすいよう、サイズと重量のポイントを整理すると次のようになります。

| 項目 | 数値の目安 | 撮影への影響イメージ |

|---|---|---|

| 長さ | 約196.1mm | 20cm弱でバッグに収まりやすい |

| 最大径 | 約92mm | 左手でホールドしやすい太さ |

| 重量 | 約1285g | フルサイズ超望遠としては比較的軽量 |

| 三脚座 | 標準付属・回転式 | 三脚利用時の安定性と縦横切り替えが容易 |

超望遠専用の大柄なレンズに比べると、S-R100500は「本格的な焦点距離を持ちながらも、日常的な撮影や趣味のフィールドにも持ち出しやすい」バランスに振られています。自家用車前提の機材ではなく、公共交通機関や徒歩での移動を伴う撮影スタイルにおいても、現実的に携行しやすいレンズです。

結果として、サイズ・重量・バランス感の観点から見たS-R100500は、「撮影のたびに覚悟を決めて持ち出す特別なレンズ」ではなく、「望遠が必要になりそうな日はとりあえずバッグに入れておける、機動力の高い超望遠ズーム」として運用しやすい設計になっていると考えられます。

パナソニック S-R100500 レンズの実力と選び方

●このセクションで扱うトピック

・AF性能・追従性・静粛性:動体撮影での使い勝手レビュー

・操作性まとめ:タイトスムースリング・フォーカスリング・Fnボタン活用術

・フォーカスリングのコントロールリング化&回転方向カスタムのメリット

・動画撮影での実力:ブリージング抑制・絞りマイクロステップ制御の効果

・防塵・防滴・耐低温−10℃:アウトドア撮影での安心感

・対応ボディとファームウェア:最大性能を引き出す組み合わせ

・被写体別おすすめ設定:野鳥/鉄道/航空機/月/スポーツのプリセット例

・購入前の注意点:F値の変化・テレコン装着時の制限・フィルター径など

・既存レンズとの使い分け:70-300mmなどとの役割分担

・作例ギャラリー+撮影データ解説(どんな条件でこう写る?)

・S-R100500が向いている人・向いていない人(購入判断のポイント)

・価格とコスパ総評:パナソニック S-R100500 レンズは買いか?

AF性能・追従性・静粛性:動体撮影での使い勝手レビュー

S-R100500はデュアルフェイズリニアモータと最新の光学式エンコーダを採用したAF駆動が特徴です。従来型のリニアモータと比べて、同一体積で約3倍の推力を実現したとされており、超望遠域でも素早くピントを移動させることができる構成になっています。

動体撮影では、AFの追従性と安定性が画の歩留まりを大きく左右します。ボディ側の像面位相差AFとレンズの駆動系が連携することで、航空機や走行する鉄道、スポーツ選手など、動きの速い被写体に対してもピントを維持しやすいよう設計されています。ズーミング中のAFも想定されており、焦点距離の変化に応じたピントの再取得がスムーズに行われる点が強みです。

静粛性についても配慮されており、フォーカス駆動音は動画撮影や静かなシーンでの使用でも目立ちにくいレベルに抑えられています。これにより、屋内スポーツや舞台、動物撮影など、音に敏感なシーンでも扱いやすくなります。

総合すると、AF性能・追従性・静粛性のバランスが取れており、「動体撮影を安心して任せられる超望遠ズーム」としてシステムのポテンシャルを引き出す設計になっていると言えます。

操作性まとめ:タイトスムースリング・フォーカスリング・Fnボタン活用術

S-R100500は操作性にも多くの配慮が盛り込まれています。特に特徴的なのが、ズームリングの回転トルクを調整できるタイトスムースリングです。このリングを使うことで、ズームを軽く素早く回せる状態から、誤操作を防ぐために重めに設定した状態まで、自分の撮影スタイルに合わせた感触に調整できます。

フォーカスリングはマニュアルフォーカス用としてだけでなく、コントロールリング的に使用することも可能です。対応ボディでは、フォーカスリングに絞り値や露出補正などの機能を割り当てられるため、撮影中にカメラボディのダイヤルに手を伸ばさず、レンズ側の操作で主要な設定を調整できます。

鏡筒側面にはフォーカスボタン(Fnボタン)が複数配置されており、ここにハイブリッドズームなど任意の撮影機能を割り当てることができます。例えば、通常撮影時は光学ズームで構図を決め、フォーカスボタンを押している間だけハイブリッドズームで画角を拡大するといった使い方も可能です。

これらの操作要素を組み合わせることで、S-R100500は単に焦点距離の長いレンズというだけでなく、「撮影者の意図に合わせてカスタマイズしやすいツール」としての側面を持っています。現場での対応力を高めたいユーザーにとって、大きな安心材料になります。

フォーカスリングのコントロールリング化&回転方向カスタムのメリット

対応ボディと組み合わせることで、S-R100500のフォーカスリングをコントロールリング化し、絞り値やISO、露出補正などの設定を割り当てることができます。これにより、レンズを握ったまま指先だけで露出関連の微調整ができるため、ファインダーから目を離さずに撮影の流れを維持しやすくなります。

また、フォーカスリングの回転方向を設定で変更できる点も特徴です。他社システムからの乗り換えユーザーや、既存レンズと回転方向をそろえたいユーザーにとって、操作感の統一は撮影時のストレスを軽減する要素になります。

フォーカスリングの動作モードとしては、回転角に対してピント移動量が一定となるリニア方式と、回転速度に応じて移動量が変化するノンリニア方式を選択できます。動画撮影などで精密なピント送りを行いたい場合にはリニア方式が適しており、素早くピントを切り替えたい静止画撮影ではノンリニア方式が有利な場面もあります。

このように、フォーカスリングのコントロールリング化と回転方向カスタムの仕組みは、単なる機能追加にとどまらず、撮影者の慣れや好みに合わせて操作体系を最適化できる点で意味があります。

動画撮影での実力:ブリージング抑制・絞りマイクロステップ制御の効果

動画撮影においては、フォーカス時の画角変化であるブリージングや、露出変化に伴う明るさの段付きが視聴体験を損なうことがあります。S-R100500は光学設計と鏡筒内部構造の最適化により、フォーカスブリージングを抑えた設計になっており、ピント移動を伴うカットでも比較的自然な画面変化に抑えられています。

絞りマイクロステップ制御により、F値を変化させた際の露出変化を滑らかに制御することができ、動画撮影中の明るさの変化を目立ちにくくできます。例えば、屋外から屋内へパンしたり、雲の動きで光量が変化したりするシーンでも、段階的なちらつきを抑えてなめらかな映像を目指せます。

AF駆動の静粛性と滑らかさも動画撮影に適したポイントです。フォーカス移動中の音が収録されにくく、ピントの移動も急激になり過ぎないよう制御されているため、自然なフォーカスワークをしやすくなっています。

これらの要素が組み合わさることで、S-R100500は静止画だけでなく動画撮影でも扱いやすい超望遠ズームとして位置づけられます。スポーツ中継や野鳥のドキュメンタリー風動画など、遠距離の被写体を長時間追い続ける用途にも対応しやすいレンズです。

防塵・防滴・耐低温−10℃:アウトドア撮影での安心感

S-R100500は、防塵・防滴に配慮した構造と耐低温−10℃の設計が採用されています。これにより、雨や雪、砂埃の多い環境など、過酷なフィールドでの撮影にも持ち出しやすい仕様になっています。

レンズ各部にはシーリングが施され、埃や水滴の侵入を抑える構造になっています。完全な防水ではありませんが、防塵・防滴対応ボディと組み合わせることで、天候の変化が読みにくい山岳や海辺、冬場のフィールドなどでも撮影の継続性を高めやすくなります。

また、レンズ前面にはフッ素コーティングが施されており、水滴や油汚れが付着しても拭き取りやすいよう配慮されています。動き回る撮影中にレンズ表面が汚れやすい超望遠レンズにとって、この点は実用性の高さにつながる部分です。

耐低温−10℃の仕様により、雪山やゲレンデなど低温環境での撮影にも対応できます。バッテリーの持ちやボディ側の耐寒性能にも左右されますが、レンズとしては冬場の野鳥撮影やスキー場でのスポーツ撮影など、季節を問わず使用範囲を広げやすい構成になっています。

対応ボディとファームウェア:最大性能を引き出す組み合わせ

S-R100500の性能を最大限に引き出すには、対応ボディとファームウェアバージョンを確認しておくことが大切です。Dual I.S.2による7段分相当の手ブレ補正や、フォーカスリングのコントロールリング化、ハイブリッドズームなど、一部の機能は対応機種とファームウェアアップデートが前提になります。

例えば、最新世代のLUMIX S1IIやS1RII、S5IIシリーズなどでは、像面位相差AFとの組み合わせにより、動体追従性能やハイブリッドズームの使い勝手が向上します。テレコンバーター使用時のAF性能や連写性能も、ボディによって挙動が異なる場合があるため、事前に仕様を確認しておくと安心です。

フォーカスリングのコントロールリング化や回転方向変更、ズームリミッターなどの設定も、ボディ側メニューとの連携が前提になります。S-R100500導入後は、まず使用ボディのファームウェアを最新に更新し、レンズとの組み合わせで利用可能な機能を整理しておくと、撮影現場での操作性が大きく変わってきます。

このように、レンズ自体のスペックだけでなく、対応ボディとファームウェア環境を整えることが、S-R100500のポテンシャルを引き出す鍵になります。

被写体別おすすめ設定:野鳥/鉄道/航空機/月/スポーツのプリセット例

S-R100500は幅広い被写体に対応できるため、撮影する対象ごとに基本的な設定イメージを持っておくと、現場での調整がスムーズになります。ここでは代表的な被写体に対する設定の目安を整理します。

野鳥撮影では、AFモードはコンティニュアスAFと被写体認識を組み合わせ、シャッタースピードは1/1000秒前後からスタートすると動きに対応しやすくなります。ISOは状況に応じて3200〜6400程度まで許容することで、ブレを抑えたシャッタースピードを確保しやすくなります。

鉄道撮影では、迫力のある走行シーンを狙う場合はシャッタースピード1/1000秒前後、情景重視で流し撮りをする場合は1/60〜1/125秒程度を目安に、O.I.S.のモード2を活用するとよいでしょう。

航空機撮影では、離陸や着陸のシーンで1/1000〜1/2000秒程度のシャッタースピードを確保しつつ、焦点距離は200〜500mmを状況に応じて使い分けます。月の撮影では、テレコンやハイブリッドズームを活用し、絞りF8〜F11程度、シャッタースピード1/250秒前後から試すと露出が合わせやすくなります。

スポーツ撮影では、競技内容によって適切なシャッタースピードが変わりますが、動きの速い競技では1/1000〜1/2000秒前後を基準として、被写体認識AFと組み合わせるとピント合わせの負担を減らせます。

購入前の注意点:F値の変化・テレコン装着時の制限・フィルター径など

S-R100500を検討する際には、いくつか押さえておきたい注意点があります。まず、開放F値は100mm側でF5、500mm側でF7.1となる可変F値のレンズです。超望遠としては一般的なスペックですが、室内スポーツや夕方以降の撮影など、光量が少ない場面ではシャッタースピードやISO感度の設定に制約が出やすくなります。

テレコンバーター装着時には、焦点距離が150〜500mmに制限され、1.4倍テレコンでF値が1段、2倍テレコンで2段暗くなります。これに伴い、AF性能や手ブレ補正の効きも実用上の体感が変わる場合がありますので、テレコン使用を前提にする場合は、用途と撮影環境をよく考えておくと安心です。

フィルター径は82mmで、PLフィルターやNDフィルターなどを用意する際には、この径に対応したフィルターが必要になります。既存のレンズが77mm径中心の場合は、新たに82mm系のフィルターを揃えるコストも考慮しておくと予算の把握がしやすくなります。

こうした点を理解しておけば、購入後に「思っていたより暗かった」「フィルターを買い直す必要があった」といったギャップを軽減しやすくなります。

既存レンズとの使い分け:70-300mmなどとの役割分担

LUMIX Sシリーズには、すでに70-300mmクラスの望遠ズームがラインアップされています。70-300mmは全長や重量がコンパクトで、最大撮影倍率0.5倍という高い近接性能を持つ、汎用性の高い望遠ズームです。

これに対してS-R100500は、焦点距離の上限を500mmまで広げた代わりに、サイズと重量はやや増加しています。そのため、日常的なスナップや旅行での軽快な撮影には70-300mmを、野鳥や航空機、遠距離のスポーツ撮影など「どうしても距離が欲しい場面」にはS-R100500を持ち出す、といった役割分担が考えられます。

また、70-300mmは望遠マクロ的な使い方も得意なため、花や小物のクローズアップ、テーブルフォトなどにも対応しやすい一方、S-R100500はより遠距離の被写体に特化した運用が向いています。どちらか一方を選ぶのではなく、撮影スタイルに応じて組み合わせて使うことで、システム全体の対応力が大きく広がります。

作例ギャラリー+撮影データ解説(どんな条件でこう写る?)

S-R100500の作例を見る際は、焦点距離、シャッタースピード、絞り値、ISO感度と被写体の動きの関係に注目するとレンズの特徴が理解しやすくなります。例えば、500mmで撮影されたモータースポーツの作例では、1/1600秒前後の高速シャッタースピードとF7.1付近の絞り値、ISO1600前後の組み合わせが多く見られます。この条件では、被写体のブレを抑えつつ背景を適度にぼかした迫力のあるカットが得られます。

野鳥や小動物の作例では、焦点距離400〜500mm、シャッタースピード1/1000秒前後、ISO3200程度の設定で、毛並みや羽根の質感まで緻密に描き出されている例があります。近接撮影の作例では、200mm前後で最短付近まで寄り、絞りF8〜F11程度に設定することで、被写体全体をシャープに保ちながら背景を柔らかくぼかした表現が確認できます。

航空機撮影の作例では、離陸の瞬間を500mmで切り取ったものや、夕焼け空を背景にシルエット気味に写したカットなど、焦点距離と構図の工夫によって多様な表現が実現されています。これらの例から、ズームレンジと手ブレ補正、AF性能の組み合わせが実際の撮影でどう活きているかをイメージしやすくなります。

このように、作例と撮影データを合わせて確認することで、「どんな条件でこう写るのか」を具体的に把握でき、購入後の撮影イメージ作りにも役立ちます。

S-R100500が向いている人・向いていない人(購入判断のポイント)

S-R100500が向いているのは、野鳥や鉄道、航空機、モータースポーツなど、距離のある被写体を高画質で撮影したいユーザーです。特に、既にLUMIX Sシリーズのボディを使用しており、システム内で超望遠域を本格的に拡張したいと考えている場合、このレンズは有力な選択肢になります。

また、サイズと重量がフラッグシップ級の超望遠単焦点レンズほど極端ではないため、「三脚前提ではなく、できるだけ手持ち撮影で動き回りたい」というニーズを持つユーザーにも適しています。Dual I.S.2による手ブレ補正や操作性のカスタマイズ性を活かすことで、フィールドでの機動力と画質を両立させたい方にとって心強いレンズになります。

一方で、屋内スポーツや暗所での撮影がメインで、より明るいF値の望遠レンズを重視するユーザーには、F5〜7.1という開放値は物足りなく感じられる可能性があります。また、近距離主体の撮影が多く、超望遠域をあまり使わない場合には、70-200mmや70-300mmクラスの方が機材全体のバランスに合うケースもあります。

このように、自分がよく撮影するシーンや被写体、求める機動力と画質のバランスを整理したうえで、S-R100500が撮影スタイルに合っているかどうかを判断することが、納得のいく購入につながります。

価格とコスパ総評:パナソニック S-R100500 レンズは買いか?

ここでは、本記事全体の内容を踏まえて、パナソニック S-R100500 レンズに関する要点を整理します。

- LUMIX Sシリーズ初の焦点距離五百ミリ対応で望遠域が大きく拡張できる

- テレコンとハイブリッドズームで千ミリ超まで届き被写体にしっかり寄れる

- ズーム全域で高い解像性能とコントラストを両立した描写が期待できる

- 近接撮影性能により望遠クローズアップ表現もこなし撮影の幅が広い

- DualIS二の強力な手ブレ補正で手持ち超望遠撮影の安心感が高い

- デュアルフェイズリニアモータ採用で動体へのAF追従性と静粛性に優れる

- タイトスムースリングやFnボタンなど操作系が充実し現場で扱いやすい

- フォーカスリングのカスタマイズ性が高く自分好みの操作感に整えやすい

- 動画向けのブリージング抑制と絞り制御で映像制作用途にも対応できる

- 防塵防滴と耐低温仕様でアウトドアや悪天候の撮影にも持ち出しやすい

- 対応ボディと最新ファームを組み合わせることで性能を最大限に引き出せる

- 焦点距離や被写体別の基本設定を押さえることで歩留まりを向上しやすい

- 可変F値やテレコン使用時の暗さなど購入前に理解しておきたいポイントがある

- 七十三百ミリなど既存望遠ズームと役割分担することでシステム全体がより強化される

- 価格は高めだが純正超望遠として性能と機動力のバランスに価値を見いだせるユーザーに適した一本といえる

コメント