ニコン F2 フォトミックについて調べている方は、発売日や開発の背景、種類ごとの魅力や特徴、実際の使い方をはじめ、整備前に知っておきたいファインダーの外し方、モデルごとの違い、選択の参考になるファインダー一覧などを求めていることでしょう。

さらに、長く使うために欠かせない電池の知識や、撮影品質に直結する露出計とシャッタースピード、意匠面で高く評価されるアイレベル、コレクション価値のあるF2チタンの特徴まで幅広く理解することが重要です。本記事では、プロ用マニュアル機として確立したF2フォトミックの完成度を客観的に解説し、購入検討や運用上の不安を解消する一助となる情報を提供します。

- 発売背景と各フォトミックファインダーの位置付け

- 種類ごとの特徴とモデル間の違いの要点

- 実用面の使い方や電池選びと露出計の扱い

- メンテ分解前の注意点とシャッタースピード情報

ニコン F2 フォトミックの魅力と歴史・種類の解説まで

●このセクションで扱うトピック

- ニコン F2フォトミックとは 発売日と背景

- 交換ファインダーの違いと特徴

- アイレベルの位置づけ

- F2とF2チタンの違いと希少性

ニコン F2フォトミックとは 発売日と背景

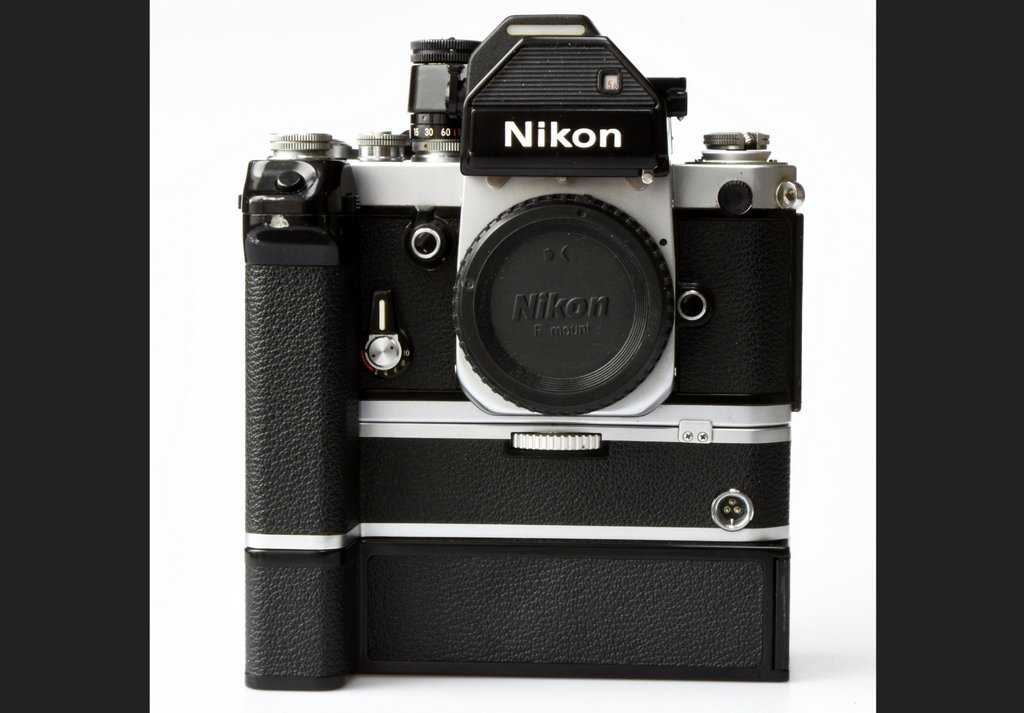

ニコンFで確立したプロ用システムの思想を受け継ぎつつ、F2は内部機構を全面的に再設計して1971年に登場しました。レンジファインダー系譜の名残を整理し、操作系を現代的な配置へ最適化したことが大きなポイントです。

具体的には、シャッターボタンを前面へ移設し、巻き戻しは底部ボタンで巻き上げ機構を解放する方式に改められ、裏蓋は蝶番式で交換不要の開閉に統一されました。機構剛性の向上と幕走行の最適化により、35mm幅の幕速は約10mm/秒へ高められ、最高1/2000秒、同調1/80秒というスペックを機械式で安定して実現しています。ミラーは全長30mmへ拡大され、しゃくり上げ式とすることでミラー切れを抑制しました。

F2の基幹はフォトミック仕様で、TTL露出計内蔵の交換式ファインダーを前提にシステム化されたことが特徴です。ファインダー視野率は100%、倍率は約0.8倍(50mm時)で、プロの画面設計を前提とした表示精度を確保しています。

モータードライブはMD-2/MD-3系で量産レベルの信頼性を獲得し、メーカー持ち込み無しでの無調整装着に対応する設計思想も、現場での稼働率向上に寄与しました。さらにミラーアップ常用化、T設定による長時間露光、スローシャッターの機械制御、1/80~1/2000秒間の中間速度設定など、実務に直結する機構が統合されています。

主な仕様の整理(抜粋)

- シャッター方式:横走り金属幕(チタン基材を含む構成、機械式制御)

- シャッター速度:B・T・1~1/2000秒(中間速度使用可)

- X同調:1/80秒

- ファインダー:視野率100%、倍率約0.8倍(50mm時)

- ミラー:全長30mm、しゃくり上げ式(ミラー切れ対策)

- 裏蓋:蝶番式、開閉一体化

- 電源:露出計専用(ボディ内電池室、SR44×2推奨)

- システム:交換式ファインダー、モータードライブ、スクリーン多数

これらの更新は、Fの強みだった堅牢性と拡張性を維持しながら、測光と操作性をプロの要請に合わせて進化させたものです。結果として、F2は電子制御化以前のマニュアル機における完成度の到達点として位置づけられ、長期にわたり現場で支持される基準機となりました。

ニコン F2 フォトミックと交換ファインダーの違いと特徴

ニコンF2システムの大きな魅力は、用途に応じて交換可能なファインダーが豊富に用意されている点にあります。特にフォトミックファインダーは、露出計の表示方式、受光素子の種類、レンズとの連動方法という三つの要素によってモデルごとに差別化されており、撮影効率や操作感に直結します。さらに、露出計を持たないシンプルなアイレベルや特殊ファインダーまで揃えられ、プロ用システムとしての完成度を高めています。

フォトミックファインダーの系譜

- DP-1

CdSセルを使用した初期型で、針式の「マッチニードル表示」により露出を確認します。非AI仕様のため、レンズ装着後に開放F値設定(通称「ガチャガチャ」)が必要です。クラシカルな操作感と直感的な視認性が特徴です。 - DP-2

LED表示を採用し、暗所や低照度環境でも視認性を確保しました。屋内や夜間撮影での利便性向上に寄与しています。 - DP-3

SPD(シリコンフォトダイオード)を搭載し、CdSよりも応答速度が速く、暗部での測光精度も改善されています。報道や新聞社など、迅速な対応が求められる現場で高く評価されました。 - DP-11

DP-1をベースにAI連動を加えたモデルで、レンズ側からの開放値情報を自動的に伝達できます。装着時の初期操作が不要となり、現場での効率性が大幅に改善されました。 - DP-12

DP-3にAI連動を組み合わせた最終形態で、SPDの応答性とAIの利便性を兼ね備えています。完成度が高く「実用最終形」と評されるモデルです。

交換ファインダーの多様性

フォトミック以外にも、F2には用途特化型のファインダーが揃っています。

- DE-1(アイレベル)

露出計を持たないシンプルな設計で、視野率100%と倍率約0.8倍を実現。構図確認を優先する撮影者に好まれています。 - DW-2(高倍率ファインダー)

倍率が高く、接写やマニュアルフォーカス精度を重視する際に有効です。 - DA-1(アクションファインダー)

大きなアイポイント設計により、メガネをかけたままでも全視野を確認可能。スポーツや報道現場で重宝されました。 - DW-1(ウエストレベルファインダー)

上からのぞき込む形式で、ローアングルや特殊撮影に適しています。

ニコン F2 ファインダー一覧表

F2システムの大きな魅力のひとつは、多様な交換式ファインダーが揃っている点にあります。被写体や撮影状況に応じて最適なファインダーを選べる柔軟性は、プロ用機材ならではの特長です。以下は主要ファインダーの一覧です。

| 名称 | コード | 露出計 | 受光素子 | レンズ連動 | 表示方式 | 特徴 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| フォトミック | DP-1 | あり | CdS | 非AI(開放F値設定) | 針式 | 伝統的な操作感 |

| フォトミックS | DP-2 | あり | CdS | 非AI | LED | 暗所で視認性向上 |

| フォトミックSB | DP-3 | あり | SPD | 非AI | LED | 応答性良好・低照度に強い |

| フォトミックA | DP-11 | あり | CdS | AI | 針式 | AI化で利便性向上 |

| フォトミックAS | DP-12 | あり | SPD | AI | LED | 実用最終形とされる完成度 |

| アイレベル | DE-1 | なし | ― | ― | ― | 視野率100%、高い見晴らし |

| 高倍率 | DW-2 | なし | ― | ― | ― | 接写やMF精度重視に最適 |

| アクション | DA-1 | なし | ― | ― | ― | メガネ使用者でも見やすい |

| ウエストレベル | DW-1 | なし | ― | ― | ― | ローアングルや特殊撮影に活用 |

ファインダーのバリエーションは撮影の自由度を飛躍的に高め、報道、スタジオ、風景、科学研究など幅広い現場で最適化を可能にしました。特にDP-12は、AI連動とSPDの組み合わせにより「実用最終形」と呼ばれるほど信頼性の高いファインダーです。

一方で、DE-1は露出計を持たないシンプルな設計ながら視野率100%を誇り、構図確認を最優先する撮影者にとっては今なお高く評価されています。

現代的な利用を想定する場合、利便性と精度を兼ね備えたDP-12や、軽快で視認性の良いDE-1を中心に検討するのが定石です。さらに特殊ファインダーを用途に応じて併用することで、マクロ撮影やローアングル撮影といったシーンにも柔軟に対応できるため、システムカメラとしての完成度を強く体現しています。(出典:ニコン歴史)。

アイレベルの位置づけ

アイレベルファインダーとは、カメラを目の高さ(アイレベル)に構えて使用するためのファインダーの総称で、上から覗き込むウエストレベルファインダーなどとは対照的な存在です。ニコンでは「DE-1」の名称で提供され、交換式ファインダーを持つF2システムにおいて、最もシンプルかつ純粋な構成を体現したモデルとして位置づけられています。

DE-1(アイレベルファインダー)は、F2システムの中でも露出計を搭載しない極めてシンプルな構成を特徴としています。視野率は100%、倍率は約0.8倍という高精度仕様で、光学ファインダー本来の「被写体をそのまま切り取る感覚」を最も純粋に体験できる設計です。露出情報や表示がないことは制約ではなく、むしろフレーミングとピント合わせに集中するための設計思想といえます。

この仕様により、撮影者は画面構成や被写体の動きに注意を集中させることが可能です。露出の決定は単体露出計や、経験的な体感露出、あるいは現代的な方法ではデジタル機材を併用して測光することによって補うのが一般的です。特に100%視野率は、広告や建築撮影のように構図精度を求められる分野で高く評価されました。

さらに、DE-1を装着したF2は装飾的要素を排した端正なシルエットとなり、工業デザイン的にも完成度の高い佇まいを示します。余計な情報を削ぎ落とすことで光学性能とデザイン性を両立し、システムカメラの思想を象徴する存在といえるでしょう。加えて、電子部品を含まない構造ゆえに経年劣化のリスクが少なく、長期的に安定して使用できる耐久性も備えています。

結果として、DE-1は「視野の見やすさ」「構図の正確さ」「堅牢でシンプルな構造」を兼ね備えたファインダーとして、今なおF2システムの中で特別な評価を受け続けています。

F2とF2チタンの違いと希少性

F2チタンは、外装にチタン合金を採用した特別仕様であり、標準モデルと外観・質感に明確な違いを持ちます。チタンは鉄や真鍮に比べて軽量で、かつ耐食性・耐久性に優れるため、極限環境での使用を想定して設計されました。外装表面には縮緬塗装が施され、独特のマットな質感を持ち、反射を抑える効果も期待できます。肩部には「Titan」の刻印が施されたものとそうでないものがあり、一般販売品と報道関係者向け供給品を識別する基準となっています。

機能面では基本的に通常のF2と同一ですが、過酷な環境下での信頼性を高める目的で特別に用意された背景があります。極地冒険家・植村直己による南極遠征仕様機の経験が、その後の市販モデル化に影響を与えたとされます。こうした来歴は単なる製品改良にとどまらず、現場からの要望を直接反映した「実戦仕様」である点で注目されます。

F2チタンは生産数が限られていたため、現在では中古市場で高い希少価値を持つ存在です。製品の希少性に加え、実際に過酷な環境下で運用されたという歴史的背景がコレクション性を一層高めています。耐久性と軽量化の両立を目指した設計思想は、のちのF3チタンやF4チタンといった後継機にも引き継がれ、ニコンのプロ用カメラ史の中で特別な位置づけを持ち続けています(出典:Nikon公式 歴史クロニクル)。

ニコン F2 フォトミックの使い方や操作性と機能

●このセクションで扱うトピック

- ニコンF2 フォトミックの使い方の基本

- 電池の選び方

- 露出計の精度

- シャッタースピード性能

- ファインダーの外し方

- まとめ ニコン F2 フォトミックが名機と呼ばれる理由

ニコンF2 フォトミックの使い方の基本

ニコンF2は完全機械式シャッターを採用しており、露出計以外の動作には一切電池を必要としません。この堅牢な設計は、極寒や高温といった過酷な環境下でも安定して機能することを可能にしました。撮影の基本手順を理解しておくと、スムーズかつ効率的に操作できます。

まず撮影前に行うのはISO感度の設定です。装填するフィルムの感度に合わせてボディのISOダイヤルを適切に調整することで、露出計が正しく機能します。その後、巻き上げレバーを約30度の予備角まで引き出すと露出計が作動状態になります。これはF2シリーズに共通する仕組みであり、レバーを元に戻すと電源は自動的にオフになります。

非AI仕様のファインダーを装着している場合は「開放F値の初期化」が必要です。レンズを装着した後、絞りリングを最小絞りから最大開放まで往復させることで、ボディ側に開放値情報が伝達されます。これを俗に「ガチャガチャ」と呼び、非AI世代のニッコールレンズを正しく運用する上で欠かせない操作です。一方、AI対応ファインダー(DP-11やDP-12)ではこの操作が不要で、レンズ装着と同時に情報伝達が自動化されています。

撮影においてはファインダー内の指針やLED表示を確認し、シャッター速度と絞りのバランスを調整します。例えば、50mmレンズを使用した場合の手ブレ限界はおおよそ1/60秒とされており、それ以下のシャッター速度を選ぶ際には三脚やミラーアップ機能を組み合わせるのが実用的です。また、長秒露光を行う際にはTポジションに設定し、ケーブルレリーズを使用することでシャッターボタンを押し続ける必要がなくなり、ブレの少ない安定した結果が得られます。振動を最小限に抑えるためには、ミラーアップを併用するのが効果的です。

露出計のオンオフとバッテリーチェック

露出計の作動は巻き上げレバーと連動しています。レバーを予備角まで引き出すと通電し、測光が可能になります。作動中は常に電池を消費するため、不要な時は必ずレバーを元に戻しておくことが推奨されます。

バッテリーチェックはファインダー前面に設けられた専用ボタンで行います。DP-1やDP-11のような針式表示ファインダーでは、指針が規定範囲内に収まるかどうかを確認します。DP-2、DP-3、DP-12といったLED表示方式の場合は、点灯状態でバッテリー残量を判断します。電圧が不足していると指針の動きが鈍くなったり、LEDの点灯が弱まったりするため、定期的なチェックを習慣づけることが安定した露出計運用につながります。

ミラーアップとセルフタイマー

高精細な撮影を行う場合、シャッターを切る瞬間の機械振動が画質に与える影響は無視できません。特に超広角レンズや望遠レンズを使用する際には、ミラーの動きによる振動がブレとして写り込む可能性が高まります。そのため、F2に搭載されたミラーアップ機能は重要な補助機能です。シャッターを切る前にミラーを上げておくことで、ミラー作動時の振動が排除され、解像感の高い描写を得られます。

セルフタイマーも振動対策の一助となります。機構上、作動開始直後と作動完了直前で動作音に変化があり、作動完了に向けて静音化される特性を持っています。このため三脚使用時にシャッターボタンへ直接触れる必要がなく、振動を抑制できます。セルフタイマーは長時間露光や夜景撮影でも活用でき、特に風景写真や建築撮影において重宝されてきました。

電池の選び方

F2フォトミックの露出計駆動にはボタン型電池が必要で、推奨されるのは酸化銀電池のSR44を2個直列で使用する方法です。SR44は安定した1.55Vの電圧を維持するため、露出計が常に正確な指示を行いやすくなります。代替としてアルカリのLR44も利用可能ですが、こちらは使用に伴って電圧が下がりやすく、結果的に露出指示が徐々にアンダー寄りに偏る傾向があります。安定性を重視するなら、やはりSR44を選ぶことが推奨されます。

使用後は必ず電池を取り外し、電池室の端子や蓋を柔らかい布で清掃することで接触不良を防げます。特に長期未使用時には、電池を入れたままにしておくと液漏れのリスクが高まりますので注意が必要です。液漏れは端子腐食や回路損傷を招き、修理には高度な技術と高額な費用が必要となるため、保管時の取り扱いは慎重さが求められます。

なお、ニコンの公式資料でも当時の電池仕様が明記されており、ユーザーが正しく運用するための指針となっています(出典:Nikon公式 歴史クロニクル)。こうした一次情報を参考にすることで、適切な電池選択と安全な運用を確実に行うことができます。

露出計の精度

F2フォトミックの露出計は、いずれのモデルも中央重点測光方式を採用しており、画面中央部を重視しつつ周辺光もある程度考慮する設計になっています。ただし、使用されている受光素子の種類によって特性が異なり、撮影結果に少なからず影響を与えます。

CdS(硫化カドミウムセル)は、初期のDP-1やDP-2に搭載されました。特徴は感度が安定している一方で、暗所における応答速度がやや遅く、光量変化に対する反応が緩やかになる点です。このため夜景や舞台撮影など、急激に明暗が変化する場面では測光に時間を要する傾向がありました。

一方、DP-3やDP-12に採用されたSPD(シリコンフォトダイオード)は、CdSに比べて応答速度が飛躍的に向上しており、低照度下でも安定した測光を可能とします。特に報道やスポーツ撮影のように素早い露出判断が求められる場面で効果を発揮しました。SPDは温度変化の影響も少ないため、環境条件の厳しい撮影でも信頼性が高いとされています。

ただし、いずれのモデルも製造から長期間が経過しているため、整備状況によっては露出精度にズレが生じることがあります。適正に校正された個体では十分な精度を保っていますが、年式相応の誤差を抱える場合も少なくありません。そのため、外部露出計やデジタルカメラの測光結果と比較し、一定条件下で恒常的な差がないかを確認する方法が実用的です。

また、逆光や高コントラストのシーンでは中央重点測光の特性上、被写体が暗く写りやすい傾向があります。ネガフィルムであればラチチュード(許容露出範囲)の広さを活かし、少しオーバー目に露出を寄せると安定した結果が得られます。ポジフィルムでは寛容度が狭いため、正確な補正判断が必要です。露出計の特性を理解したうえでフィルム特性に応じた使い分けを行うことが、安定した撮影につながります。

シャッタースピード性能

F2のシャッターは完全機械制御による高精度機構で、バルブ(B)、タイム(T)、1秒から1/2000秒までの全速をカバーしています。当時の機械式カメラの中でも最高水準の性能を誇り、プロユースを前提に設計されたことが伺えます。

最高速は1/2000秒で、屋外での開放撮影や動体の停止描写に有効です。X接点によるフラッシュ同調速度は1/80秒で、これは当時の水準として標準的な値でした。スタジオ撮影ではストロボの仕様と組み合わせて、この同調速度を上限として利用するのが前提となります。また、長秒露光に対応するBおよびTポジションは、天体撮影や夜景撮影で三脚とケーブルレリーズを組み合わせることで威力を発揮します。

シャッター速度の精密な制御を支えているのが、F2の堅牢かつ高精度な横走布幕シャッターです。中間速度もきちんと刻める設計であり、例えば1/125秒や1/250秒といった実用域の速度においても安定性が高い点が特長です。さらに、ミラー機構は振動を素早く収束させるよう設計されており、シャッタータイムラグは短い部類に属します。これにより、ピントを合わせてからシャッターが切れるまでのタイムラグが少なく、撮影の歩留まりを向上させる要因となっています。

以下に主要なシャッター性能の整理を示します。

| 項目 | 値・目安 | メモ |

|---|---|---|

| 最高速 | 1/2000秒 | 屋外の開放や動体の停止に有効 |

| 同調速度 | 1/80秒 | ストロボ使用時の上限 |

| 長秒 | B/T | 三脚とレリーズの併用が前提 |

| 中間速 | 可 | 微調整しやすい設計 |

| タイムラグ | 短い傾向 | 合焦後の切れが良く歩留まりに貢献 |

ただし、整備状況によって個体差が大きく出るのも事実です。特に高速域(1/1000秒以上)では経年劣化による粘りや、長秒露光でのシャッター速度の不安定さが見られる場合があります。そのため、信頼性を確保するには専門の整備士による点検を受け、シャッター速度が規定値内に収まっているか確認しておくことが望ましいでしょう。

このように、ニコンF2のシャッター機構は機械式カメラの到達点といえるほど完成度が高く、その設計思想は後継機にも影響を与え続けました(出典:Nikon公式 歴史クロニクル)。

ファインダーの外し方

F2フォトミックの大きな魅力のひとつは、交換式ファインダーを採用している点にあります。そのため、適切な手順を理解しておくことは、安全にメンテナンスや交換を行うために不可欠です。誤った操作をすると接点の破損や固定部品の変形につながる可能性があるため、慎重に行う必要があります。

まず、作業前に必ず露出計の電源をオフにします。これは巻き上げレバーを収納することで達成できます。そのうえで、ボディ前面にある「ファインダーリリースレバー」をしっかりと押し込みます。リリースレバーは機構全体を解除するための重要な役割を持ち、強く押し込みすぎず、確実に最後まで操作することが大切です。次に、背面に配置された銀色の解除ボタンを同時に押すと、ロックが外れ、ファインダーを上方に持ち上げることができます。この際、急に力を加えるのではなく、両手で支えながら水平を保ちつつ持ち上げると安全です。

装着時は取り外しと逆の手順で行います。前後のツメと電気接点の位置を正確に合わせ、無理なくスライドさせるように装着することが推奨されます。接点が斜めにかみ合った状態で押し込むと、露出計が正しく作動しなくなるリスクがあるため注意が必要です。劣化したモルト(遮光材)が溶けてベタついている場合、無理に外すとファインダーやボディ側に粘着物が残り、接触不良や遮光性能の低下を招きます。そのような場合は専門的な清掃やモルト交換を行うことが望ましいでしょう。

電気接点部分のメンテナンスも重要です。乾いた綿棒で軽く拭き取り、必要に応じてごく少量の無水アルコールを使用します。ただし、アルコールを過剰に使うと樹脂部品や接着剤に悪影響を及ぼす可能性があるため、慎重な取り扱いが求められます。こうしたケアを定期的に行うことで、露出計の安定した作動とファインダー交換機構の長寿命化につながります。

なお、交換式ファインダーに関する基本情報や当時の公式仕様は、ニコンの公式資料に明記されています(出典:Nikon公式 歴史クロニクル)。信頼できる一次情報を確認することで、安全な操作と適切なメンテナンスが実現できます。

まとめ ニコンF2 フォトミックが名機と呼ばれる理由

本記事のまとめを以下に列記します。

- 1971年登場のプロ機は堅牢性と拡張性を兼ね備えた完成度

- フォトミック交換で表示方式と測光特性を自在に最適化できる

- DP-1からDP-12まで多彩な系譜があり撮影スタイルに応じて選択可能

- DE-1の100%視野率は高精度なフレーミングを実現し構図決定を支援

- SPD採用ファインダーは低照度下でも安定した応答速度を発揮できる

- AI対応のDP-11とDP-12は装着操作が容易で運用効率を大幅に高める

- SR44電池の採用により露出計は安定動作し長期使用に適している

- 機械式1/2000秒と中間速度で緻密な露出設計を柔軟に実現できる

- X接点1/80秒によりストロボ撮影時の運用基準が明確に示される

- ミラーアップやTモードで長秒撮影の自由度と安定性を確保できる

- ファインダーの脱着機構で日常の整備や清掃作業が容易に行える

- 多様な専用ファインダーの存在が撮影領域の拡張性を大きく高める

- F2チタンは外装素材と仕立てにより高い所有満足度をもたらす

- 露出計の定期的な校正整備で精度と信頼性を長期間にわたり維持

- ニコン F2 フォトミックは完成形のプロ機として高く評価され続ける

コメント