ニコンZfの後継機について、発売日や価格、スペックの噂はもちろん、Zfシルバーモデルの位置づけや、いわゆるZfIIが本当に出るのかどうか、さらにZ6IIIとの関係まで気になっている人は多いと思います。ニコンZfの後継機がいつ登場するのか、どんな性能になりそうか、今Zfを買うべきなのか、それとも次のモデルを待った方がいいのか……カメラ好きにとっては、まさに悩ましいテーマですよね。ボディだけでも安い買い物ではありませんし、買ったあとに「もう少し待てばよかった…」という状況は、できれば避けたいところだと思います。

この記事では、ニコンZfの後継機にまつわる情報や噂を整理しながら、すでに登場しているZfシルバーや最新ファームウェアの内容、Z6III世代の技術がどう絡んでくるのか、そして将来的なZfII(仮)を見据えた現実的なシナリオをまとめていきます。動体撮影や動画性能を重視する人、レトロデザインやフィルムライクな表現を楽しみたい人など、それぞれのスタイルごとに「今どう動くのが良さそうか」を一緒に考えていくので、自分にとってベストな選択肢が見えやすくなるはずです。情報がまだ出揃っていない今だからこそ、いったん頭の中を整理しておきましょう。

なお、ここでお話しする発売時期やスペックは、あくまで噂やこれまでの機種の流れから考えた「予測」にすぎません。実際の仕様や発売日、価格などについては、最終的にはニコンの公式発表を確認してもらう必要があります。その前提を踏まえたうえで、「今のうちに押さえておきたいポイント」「発表までに考えておくと得なこと」を分かりやすく整理していきますね。この記事を読み終える頃には、「今はこう動こう」「次の発表が来たらここをチェックしよう」と、自分の中でスッキリ判断できる状態になっていることを目指しています。

- ニコン Zf 後継機の発売時期と開発サイクルの関係

- Z6III世代の技術がZf系にどう引き継がれそうか

- ソニーα7C IIや富士フイルム機との比較ポイント

- 今Zfを買うか、ニコン Zf 後継機を待つかの判断基準

ニコン Zf 後継機に関する現在の市場状況

ここでは、すでに発売されたZfシルバーや最新ファームウェア、そしてニコンZシステム全体の更新サイクルから、ニコン Zf 後継機がどんなポジションで登場しそうかを整理していきます。短期的な「色違いモデル」と、中長期的な「真の後継機」を分けて考えるのがポイントです。いきなり噂のZfII一点張りで考えるのではなく、「今のラインナップの中でZfがどんな役割を担っているのか」を理解しておくと、後継機の立ち位置も自然と見えてきますよ。

また、同じフルサイズZシリーズのZ6IIIやZ8、Z9、さらには今後噂されている動画寄りのZRシリーズなど、周辺の動きも合わせて見ておくと、ニコンがどこにリソースを集中させているかが見えてきます。後継機の登場タイミングは、この「開発の優先順位」とかなりリンクしてくるので、そのあたりも含めて整理していきますね。

ニコン Zf 後継機 発売時期予測と理由

まず一番気になるのが、ニコン Zf 後継機がいつ頃になりそうかという話ですよね。ここはどうしても「絶対このタイミング」とは言えない部分なのですが、いくつかの手掛かりから「だいたいこのあたり」というゾーンは絞り込めます。

ベースとなるのは、ニコンのミラーレスZシリーズ全体の更新サイクルです。Z6・Z7シリーズは初代からII世代までおおよそ2〜3年、Z9やZ8クラスのフラッグシップ系はもう少し長めのスパンを想定して設計されています。Zfは2023年に登場したモデルで、フルサイズ24.5MPセンサーとEXPEED 7、そしてクラシカルなダイヤル類を組み合わせた「レトロ志向のフルサイズZ」として位置づけられています。このポジションは、Z6系とは兄弟のような関係でありつつ、性格は少し違うラインと見ていいです。

この前後の動きを見ると、2024年にはZ6IIIが発売され、部分積層型センサーと8段クラスのIBIS、さらには動画性能の大幅強化が話題になりました。2025年には動画特化のZRシリーズも加わり、ミドルクラス〜ハイエンドのZマウントボディの層はかなり厚くなってきています。つまり、ニコンはまず「撮影の基幹となるハイブリッド機」と「フラッグシップ/動画特化機」を優先してラインナップを固めてきた流れです。

この流れをふまえると、ニコン Zf 後継機に当たるZfII(仮)は、その基盤がある程度落ち着いたあとに投入される可能性が高いです。具体的には、Z6III世代の技術が十分こなれてコストも安定してきたタイミング、そしてZシリーズ全体の世代交代が一巡した頃。そう考えると、2026年後半〜2027年前半あたりが最も現実味のある候補かな、というのが私の見立てです。

もちろん、これはあくまで他機種の発売間隔やニコンの戦略の傾向から逆算した「一般的な予測」です。世界的なサプライチェーンの状況や、新しいセンサー技術の開発状況、大型イベント(オリンピックなど)との兼ね合いによって、前後にズレる可能性はあります。特に最近は、動画特化機やハイブリッド機の競争が激しく、ニコンもその領域で攻めた製品を優先的に投入しているので、Zfのような「趣味性の高いレトロライン」は、いい意味でじっくりと作り込む方向に回されるかもしれません。

もう一つのヒントは、「間をつなぐモデル」の存在です。すでにZfシルバーというカラーバリエーションが投入されていることから、ニコンとしてはZfラインの注目度を落とさないように配慮しつつ、本格的な後継機は少し時間をかけて準備している、という読み方もできます。こういった要素を総合すると、「すぐにZfIIが出るからZfはやめておけ」という状況ではなく、「あと2〜3年のスパンでアップデートがきそう、その間をどう過ごすか」を考えるイメージに近いかなと思いますよ。

ここでお伝えしている発売時期は、あくまで他機種の発売サイクルや噂をもとにした一般的な予測です。実際の発売時期は前後する可能性が高いので、最終的な判断は必ずニコン公式の情報を確認してください。特に仕事での使用を前提にしている場合は、買い替えタイミングによって収支や業務計画にも影響しますから、販売店や専門家にも相談しながら慎重に検討することをおすすめします。

ニコン Zf 後継機 スペック噂の整理

ニコン Zf 後継機のスペックについては、海外の噂サイトやフォーラム、国内外のYouTubeチャンネルなどで、いろいろな情報が飛び交っています。全部を真に受ける必要はありませんが、「どんな方向性で進化していきそうか」を掴むには、それなりに役立つ材料も多いです。ここでは、よく話題に上がる要素を整理して、あなたがチェックするときの視点をまとめておきます。

現行Zfは24.5MPのフルサイズBSIセンサーとEXPEED 7を搭載し、高感度耐性と階調表現に優れたカメラです。一方で、電子シャッター時のローリングシャッターや、超高速連写、動画機能の「ガチ度」という意味では、Z9やZ6IIIほどの尖り方はしていません。噂されているニコン Zf 後継機は、まさにこの「抜けきっていない部分」を埋めてくる方向で語られていることが多いです。

噂でよく挙がる主要なポイント

- 24MPクラスの部分積層型CMOSセンサー採用

- EXPEED 7世代の継続またはそれをさらに発展させた新エンジン

- 8段級ボディ内手ブレ補正(IBIS)への対応

- -9〜-10EVクラスの暗所AF性能

- 6Kオーバーサンプリングや高ビットレート記録を含む動画強化

このあたりは、「Z6IIIで実現できていること」がベースになっているので、完全な夢物語ではなく、割と現実的なラインとも言えます。特に部分積層型センサーは、読み出し速度を大幅に高めることでローリングシャッター歪みを軽減し、高速連写や動画時の安定性にも効いてくる部分なので、Zf系との相性もいいはずです。

噂レベルでよく出てくる、Zf系後継機のキーワード

- Z6III世代に近いAF性能と連写性能

- 8段クラスの手ブレ補正による超低速シャッター耐性

- 6Kクラスの動画記録や10bit以上の高ビットレート対応

- レトロデザイン+現代的なレスポンスの両立

- フィルムグレインや新しいピクチャースタイルによる画作り強化

一方で、「解像度を一気に40MPクラスに上げる」というような話も時々見かけますが、これは正直、Zfラインのキャラクターとは少しズレるかなと感じています。Zfはどちらかというと、高解像度一本勝負というより、暗所耐性や階調再現性、レンズとの組み合わせによる立体感のある描写を楽しむタイプのカメラです。なので、後継機でも24MPクラスをキープしつつ、読み出し速度やAFアルゴリズム、動画機能でアップデートしてくる可能性の方が高いかなと思います。

大事なのは、噂をそのまま信じることではなく、「自分にとって必須の進化ポイント」と「あると嬉しい要素」を分けて考えることです。例えば、「電子シャッターの歪みがどうしても気になるから、部分積層センサーはほしい」「動画仕事で使うので、6Kオーバーサンプリングと高ビットレートはマスト」など、人によって優先度はかなり違います。噂を眺めながら、「ここは絶対に欲しい」「ここはあったらラッキー」くらいの整理をしておくと、後継機が正式発表されたときに判断しやすくなりますよ。

参考 )Zfスペック

| 現行 ニコン Zf 主要スペック(参考) | |

|---|---|

| センサー | 24.5MP フルサイズ(BSI CMOS) |

| 画像処理エンジン | EXPEED 7 |

| 手ブレ補正 | 最大8段(ボディ内5軸) |

| ISO感度 | ISO 100〜64000(拡張204800) |

| AF性能 | 低輝度 -7EV 対応、被写体認識AF搭載 |

| 連写性能 | 約14コマ/秒(高速連写) |

| 動画性能 | 4K60p(DXクロップ)、4K30p(6Kオーバーサンプル) |

| ログ・RAW動画 | N-Log / H.265対応、外部RAW出力対応 |

| 重量 | 約710g(バッテリー・カード含む) |

| その他 | フィルムグレイン、USBストリーミング対応 |

ニコン Zf 後継機 Z6 IIIからの技術継承点

ニコン Zf 後継機を考えるとき、避けて通れないのがZ6IIIの存在です。Z6IIIは、ニコンZシリーズの「ど真ん中」を担うハイブリッド機であり、静止画・動画どちらも高いレベルでこなすことを前提に設計されています。ここで採用された新しい技術が、そのまま、または少しチューニングされた形でZf系にも流れてくるだろう、という見方はかなり自然です。

Z6IIIでは、部分積層型CMOSセンサーとEXPEED 7を組み合わせることで、高速な読み出しと高いダイナミックレンジ、暗所でのAF性能を両立させています。さらに、ボディ内手ブレ補正は最大8段分とされており、暗い室内や夜景でも手持ちで攻めやすいカメラになっています。こういった「基盤となる技術」は、開発コストの観点からも別ラインに横展開されることが多く、Zf後継機もその恩恵を受けると考えるのが自然です。

Z6III世代から引き継がれそうなポイント

- 部分積層型CMOSによる高速読み出しとローリングシャッター軽減

- 暗所に強い被写体検出AF(-10EVクラスを視野にした性能)

- 最大8段クラスのボディ内手ブレ補正と新しい制御ロジック

- 6Kベースの高画質動画と長時間記録を意識した放熱設計

既に現行Zfも、AFアルゴリズムやVRロジックの一部はZ9世代からフィードバックされていて、「レトロボディだけど中身はかなり最新」という立ち位置になっています。Zf後継機では、これがさらに一歩進み、Z6IIIで磨かれた最新世代のAFとIBISがレトロな外観と融合するイメージですね。

また、Z6IIIで導入された新しいメニュー構成やカスタム設定、撮影アシスト機能など、ソフトウェア的な進化もZf系に持ち込まれる可能性が高いです。例えば、被写体検出モードの細分化や、動画と静止画の設定をより柔軟に切り替えるためのUIなど、実際に使うと「地味だけど超便利」という部分が多いので、このあたりがレトロデザインの操作体系とどう組み合わされるのかも楽しみなポイントです。

Z6IIIの詳しい特徴については、同じカメラスタディラボ内のニコンZ6 III 特徴を徹底解説!圧倒的な画像品質と高速連写の魅力でかなり細かくまとめています。Zf後継機の「技術的な土台」を知りたい人は、合わせてチェックしておくとイメージしやすくなるはずです。

ちなみに、現行Zfではファームウェアアップデートを通じてAF性能や動画機能が着実に強化されてきました。これはニコンが「レトロラインも真面目に育てるつもりですよ」というメッセージでもあるので、Zf後継機でも、発売後にソフトウェア面のブラッシュアップが続いていくと考えていいと思います。あなたがZ6IIIのスペック表やレビューを見ながら、「このあたりがZfボディに乗ってきたら最高だな」と妄想しておくと、後継機の方向性もかなり現実的にイメージできるはずです。

ニコン Zf 後継機 短期モデル「Silver Edition」の位置づけ

すでにご存じの人も多いと思いますが、2025年にはZfシルバーが新色として登場しました。ブラック一色だったZfのラインに、よりクラシカルな雰囲気のシルバーが加わったことで、「ようやく本命カラーが来た」と感じた人もいるかもしれません。クラシックなフィルムカメラを思わせるシルバー外装は、ストリートスナップや旅写真との相性も良く、所有欲をかなり強く刺激してきます。

ここで大事なのは、Zfシルバーはスペック面では既存のZfと完全に同一であるという点です。センサー、画像処理エンジン、AF、手ブレ補正、動画性能など、内部の仕様に差はありません。つまり、Zfシルバーは「ニコン Zf 後継機」ではなく、あくまで現行Zfファミリーのカラーバリエーションと考えるべき存在です。

じゃあ、なぜこのタイミングでシルバーが追加されたのか。ここには、ニコンの製品ライフサイクル戦略が透けて見えます。一つは、Zfというコンセプトモデルの人気を維持し続けるためです。Zfは発売直後からかなり話題になりましたが、2〜3年経つとどうしても新機種ラッシュに埋もれがちです。そこに「待望のシルバー」を投入することで、再び話題を作りつつ、Zfプラットフォームそのものの寿命を少し引き延ばしているわけですね。

もう一つは、本格的なニコン Zf 後継機の開発に時間をかけるための「ブリッジ」としての役割です。完全新設計のボディや新しいセンサーを載せた後継機を作るには、当然ながら相応の開発リソースと時間が必要になります。その間も、レトロデザインを求めるユーザーは一定数存在し続けるので、「今すぐ最新スペックは要らないけど、Zfの世界観を楽しみたい」という層に向けて、シルバーという選択肢を追加している、という見方もできます。

ZfブラックとZfシルバーの違い早見表

| 項目 | Zf ブラック | Zf シルバー |

|---|---|---|

| センサー・エンジン | 24.5MP BSI + EXPEED 7 | 同一 |

| AF・IBIS性能 | 同一 | 同一 |

| ボディカラー | ブラック | シルバー(レトロ寄り) |

| 価格帯 | 市場価格に依存 | ほぼ同等だが流通状況次第 |

購入を検討しているあなたにとっては、「性能は同じだからこそ、色で選べる」というのがZfシルバーの一番の魅力です。撮影スタイルやファッションとの相性、自分がテンションの上がる色かどうかを基準に選んでしまってOKだと思います。一方で、Zfシルバーが出たからといって「すぐにZfIIが出る合図」と決めつけるのは早計で、むしろ「まだしばらくZfラインを継続していくよ」というメッセージに近いと感じています。

なお、ZfおよびZfシルバーの公式な仕様や特徴は、ニコン公式サイトの製品ページに詳しくまとめられています。(出典:ニコン公式サイト「Zf 製品情報」)最新の仕様やキット構成、キャンペーンなどは変動するので、購入前には一度チェックしておくと安心です。

ニコン Zf 後継機 品質向上が必要な領域とは

次に、「今のZfからどこが伸びてくれると嬉しいか」を整理しておきましょう。これはそのまま、ニコン Zf 後継機で期待したい進化ポイントになります。すでに現行Zfでも高い評価を受けている部分は多いですが、実際に使い込んでいくと「ここもう一歩」というポイントも見えてきます。

代表的なのは、電子シャッター使用時のローリングシャッターです。静止画でじっくり撮る分にはそこまで気にならないのですが、パンニングを伴う撮影や、動きの激しい被写体を電子シャッターで追うと、縦方向の歪みが気になる場面があります。ここはセンサーの読み出し速度に大きく依存する部分なので、部分積層型センサーの採用による改善が期待されるところです。

次に、動体撮影におけるAFと連写耐性。Zfはレトロデザインながら被写体検出AFも備えていて、人物や動物を撮る分にはかなり優秀です。ただ、本格的なスポーツや野鳥撮影など、「一瞬を外したくない」シーンでは、Z9やZ6IIIと比べるとやや分が悪いと感じることもあります。ここはAFアルゴリズムとバッファ処理の両方が関わってくるので、後継機ではZ6III世代に近いチューニングが入ってくれるとかなり頼もしいですね。

動画まわりでは、フルフレームでの4K60p記録や、より柔軟な記録モード、オーバーヒート耐性などが改善されると嬉しいポイントです。現行Zfも4K30pや4K60p(DXクロップ)、フルHDスローモーションなどを備えていますが、本気の動画用途で使うならZ6IIIやZRシリーズに一歩譲る形になっています。ニコン Zf 後継機では、「レトロデザインだけど動画も本気でいける」というポジションを狙ってくる可能性もあるので、このあたりの底上げにはかなり期待したいところです。

UI面も、地味ですが重要な改善ポイントです。Zfはダイヤルが多く、撮っていて楽しいカメラですが、そのぶん設定項目も多くなり、最初は戸惑う人もいます。後継機では、Fnボタンやダイヤルへの割り当て、メニュー構成、撮影モード間の設定引き継ぎなど、「よく使う操作がより直感的にできる」方向でチューニングされると、初心者〜中上級者まで使いやすさが増すはずです。

どこまで改善されるかは、今の段階では確定していません。「絶対にこの機能が入る」と決めつけず、自分が妥協できないポイントを優先度順に整理しておくのがおすすめです。そのうえで、最終的な判断は公式スペックや専門店での実機チェックを踏まえて行ってください。特に高額なレンズとの組み合わせで運用する場合は、ボディ性能の不足がレンズのポテンシャルをどこまで制限するかも考慮しておくと安心です。

ニコン Zf 後継機 が目指す競合との比較優位

ここからは、ニコン Zf 後継機が実際に登場したとき、どんなライバルと戦うことになるのかを整理していきます。ソニーα7C IIや富士フイルムX-T5 / X-Pro4など、デザイン性と機能性を両立したカメラとの比較を通して、「Zf系がどこで勝負するのか」をイメージしてもらえるはずです。スペック表だけを見てもなかなかピンとこないので、「この機種と比べてどうか」という視点で見ていくと、自分に合う方向性も見えやすくなりますよ。

比較するときのポイントは、「センサーサイズ・解像度」「AFと連写」「動画性能」「操作性とデザイン」「システム全体の魅力(レンズやアクセサリーなど)」の5つくらいに分けて考えると整理しやすいです。それぞれについて、ニコン Zf 後継機がどういうポジションを狙っていきそうかを見ていきます。

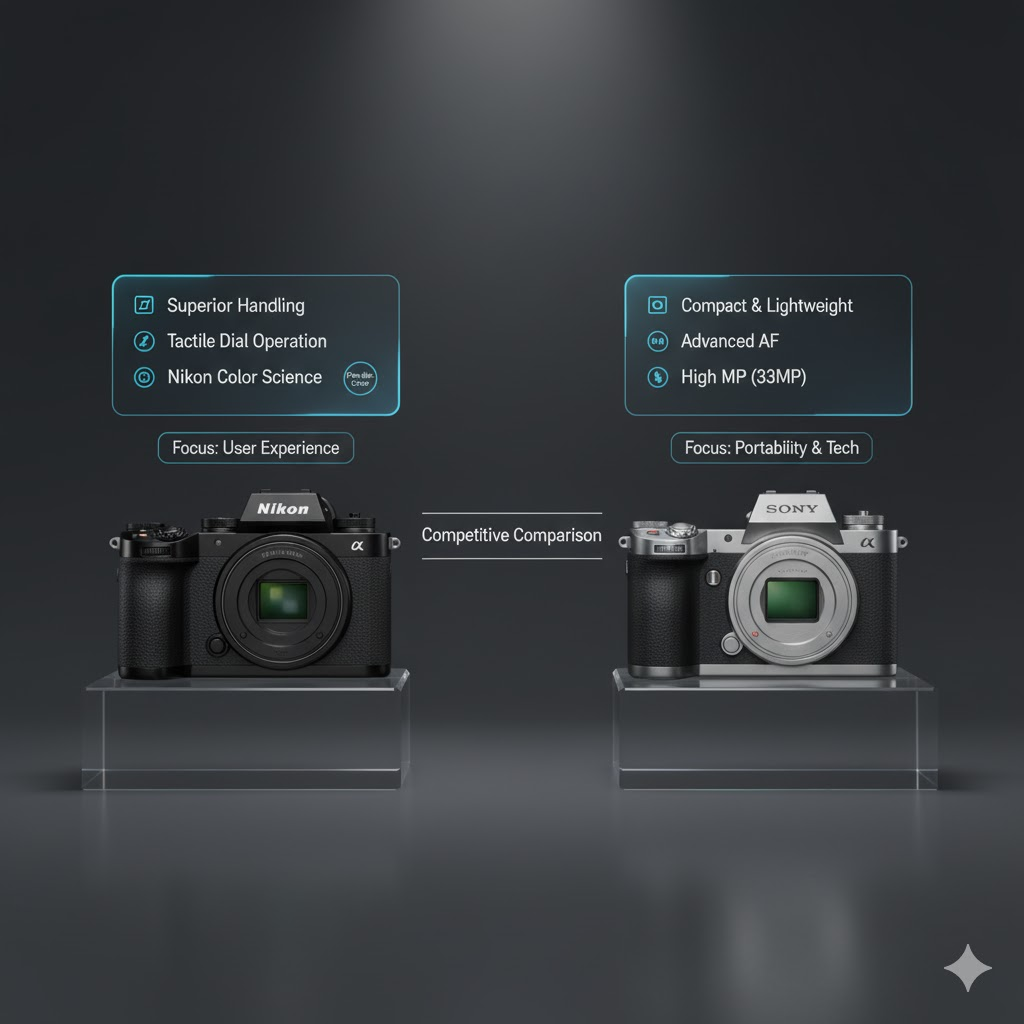

ニコン Zf 後継機 対Sony α7C II比較で見る強み

フルサイズのコンパクトボディという意味で、ソニーα7C IIはZf系にとってかなり意識せざるを得ない存在です。α7C IIは33MPセンサーを積んだ小型フルサイズで、動画も静止画もそつなくこなすオールラウンダー。サイズ感も軽さも優秀で、「とにかく荷物を軽くしたい」「フルサイズを日常携行したい」というニーズにまっすぐ応えてくれるカメラです。

一方で、ニコン Zf 後継機がここにぶつけていくとしたら、数字上のスペックだけで勝負するというより、カメラとしてのキャラクターで勝負していく形になるはずです。具体的には、

- レトロデザインとダイヤル操作による「撮っていて楽しい」体験

- Z6III世代のAF・IBIS・高感度性能に基づく撮影安心感

- ニコンZレンズ群の描写傾向(特にボケと階調)の魅力

- フィルムグレインやピクチャーコントロールによる画作りの楽しさ

このあたりが差別化の軸になりそうです。α7C IIは、どちらかというと「スマートで効率のいいフルサイズ」の代表格。対してZf系は、「撮るプロセスそのものも楽しみたい人向け」のカメラです。ニコン Zf 後継機がZ6IIIクラスの中身を持ったうえで、さらにダイヤル操作やレトロデザインをブラッシュアップしてくるなら、スペックシート上では見えにくい魅力で勝負していくことになります。

| 比較項目 | ニコン Zf 後継機(予測) | Sony α7C II |

|---|---|---|

| センサー解像度 | 約24MP〜26MP(部分積層型の可能性あり) | 33MP 裏面照射型 |

| 手ブレ補正 | 最大8段(Z6III相当と予測) | 7.0段 |

| 連写性能 | 14〜20コマ(電子)予測 | 10コマ/秒 |

| 動画 | 6Kオーバーサンプリング 4K60p以上の可能性 | 4K60p |

| 重量 | 約710g前後(推定・現行Zf参考) | 514g |

| ファインダー | 約360万ドット以上予測 | 約236万ドット |

| 価格帯 | 30〜35万円前後(仮想予測) | 実売 約26〜28万円 |

数値で比べると、携帯性や解像度の面ではα7C IIが有利な部分もありますが、ニコン Zf 後継機は「操作体験の楽しさ」「フィルムライクな表現力」「レトロな質感と質量バランス」といった“触って楽しい領域”で勝負してくるだろうと思います。

α7C IIと比べたときに、Zf後継機側に振り切ってほしいポイント

- グリップ感とファインダーの見やすさ(長時間撮影での疲れにくさ)

- ダイヤル操作とカスタマイズ性の気持ちよさ

- クラシカルな外観とストラップ・レンズとのコーディネートのしやすさ

- JPEG撮って出しの雰囲気やフィルムライクな画作りの手軽さ

コンパクトさや解像度だけならα7C IIが有利な部分もありますが、「触って楽しい道具」としての魅力をどこまで押し出せるかが、ニコン Zf 後継機の勝負どころかなと思っています。あなたが「どちらにワクワクするか」を基準に選ぶのも、カメラに関しては全然アリです。最終的に持ち出したくなるのは、スペック表よりも「触っていて気持ちいいカメラ」の方ですからね。

ニコン Zf 後継機 対FUJIFILM X-T5/X-Pro4比較で見る差別化

もう一つの重要なライバルが、富士フイルムのX-T5やX-Pro4クラス(未発売)のカメラです。クラシカルなダイヤル配置とフィルムシミュレーションを求めるユーザーは、Zf系とかなり被ります。「フィルムライクな見た目で、機能も今どき」という文脈では、富士フイルムの存在感は本当に大きいですよね。

X-T5は40MPのAPS-Cセンサーと豊富なフィルムシミュレーションを備えた万能機で、解像度や機能の充実度という点では、すでに確立されたポジションを持っています。X-Pro4はレンジファインダー風のボディとハイブリッドファインダーが特徴で、「写真を撮るという体験」を大事にする人からの支持が厚いシリーズです。この2機種は、Zfと同じく「カメラを構える喜び」を重視したラインだと言えます。

ニコン Zf 後継機がここでアピールできるポイントは、やはりフルサイズセンサーの描写力です。APS-C機と比較すると、同じ画角・同じボケ量を得るために必要な焦点距離やF値が変わってくるので、背景の溶け方や立体感、暗所でのノイズ耐性などで差が出てきます。X-T5のような高解像度APS-C機は非常に優秀ですが、ポートレートや夜のストリートスナップ、ライブハウスのような暗い環境での撮影をメインに考えると、フルサイズのメリットは依然として大きいです。

さらに、Zfは最新ファームウェアでフィルムグレイン機能や、表現の幅を広げるピクチャーコントロール関連のアップデートが入ってきています。これは、富士フイルムのフィルムシミュレーション文化に対して、ニコンなりの解釈で近づいていく動きとも言えます。ニコン Zf 後継機では、こういった「ソフトウェア的な画作りの楽しさ」がさらに強化されていくと考えられます。

レトロデザインやダイヤル操作感が好きな人に向けては、ZfcやZ50II、Z70などDX機のラインも選択肢に入ってきます。APS-C寄りの話が気になる人は、ニコン Z50後継機Z50IIの実力とおすすめアイテムの紹介やニコン Z70 予想から読み解く登場時期と注目スペックも参考になるはずです。フルサイズとAPS-Cの違いをイメージしながら、どのラインが自分の撮影スタイルにフィットするか考えてみるといいですよ。

| 比較項目 | ニコン Zf 後継機(予測) | FUJIFILM X-T5 | FUJIFILM X-Pro4(予想) |

|---|---|---|---|

| センサー | フルサイズ 24〜26MP(部分積層型の可能性) | APS-C 40MP | APS-C(26MP前後と予測) |

| 手ブレ補正 | 最大8段(Z6III相当) | 最大7.0段 | 手ブレ補正なし |

| 動画性能 | 6Kクラスのオーバーサンプリング、4K60p以上 | 6.2K30p / 4K60p | 4K30p(上位機より控えめの構成と予測) |

| 連写性能 | 14〜20コマ/秒(電子)予測 | 15コマ/秒 | 最大11コマ/秒 |

| 重量 | 約710g前後(現行Zf参考) | 557g | 約460〜480g(予測) |

| ファインダー | 約360万ドット以上予測 | 約369万ドット | ハイブリッドVF:光学 / 約360万ドットOVF |

| 画作り | フィルムグレイン強化、ピクコン進化 | 19種類以上のフィルムシミュレーション | 同様に多数のフィルムシミュレーション |

最終的には、「フルサイズの余裕を取るか」「APS-Cの機動力とシステムの軽さを取るか」という選択になってきます。ニコン Zf 後継機は、富士フイルム機と比べたときに、フルサイズの画質+レトロデザイン+ニコン色の画作りという三本柱で勝負していく形になるはずです。どちらも良いカメラなので、好みと用途に合わせて選べばOKですが、自分が「何を優先したいか」をはっきりさせておくと、迷いはかなり減りますよ。

ニコン Zf 後継機 動画性能強化とライブ配信活用可能性

現行Zfは、4K60p(DXクロップ)やフルHD 120pなど、必要十分な動画機能を持っていますが、「動画専用機ほどではない」という評価もよく耳にします。実際、動画をメインに撮る人の多くはZ6IIIやZ8、動画特化のZRシリーズを選びがちです。ニコン Zf 後継機では、このギャップをどこまで埋めてくるかが大きなテーマになってきます。

Z6IIIは6Kオーバーサンプリングや高フレームレート動画、N-RAWやProRes RAWなど、動画撮影者向けの機能が一気に強化されています。この流れがZf系にも流れてくると、レトロボディでありながら、かなり本格的な動画撮影ができるポジションを狙えるようになります。例えば、

- 5.4K〜6Kクラスの高解像度動画記録

- フルサイズに近い画角での4K60p撮影

- 10bit・Log・RAWなど、グレーディング前提の撮影に対応

- 長時間撮影を意識した放熱設計と電源周りの強化

こういった要素がニコン Zf 後継機に入ってくると、「写真メインだけど動画もかなりやる」「レトロボディでYouTubeやVlogを撮りたい」という人にはかなり刺さるはずです。

ライブ配信・オンライン用途で欲しいポイント

- UVC/UAC対応でPCにつなぐだけで高画質Webカメラ化

- 長時間配信時の熱対策と安定した電源運用(USB給電やACアダプター)

- 配信ソフト(OBSなど)からの認識の安定性と遅延の少なさ

- マイク入力・ヘッドホン出力など、音声周りの使い勝手

現行Zfも最新ファームウェアでUSBストリーミングに対応しているので、すでに最低限の配信用途には使えます。ニコン Zf 後継機では、このあたりがさらにこなれてくると、「レトロボディで本格配信」という面白いポジションを狙えると思っています。デスクにシルバーのZfII(仮)が置いてあって、それで配信していたら、それだけで画面の雰囲気が一段階上がる気がしませんか?

もちろん、動画性能をどこまで求めるかは人それぞれです。仕事レベルの映像制作をメインにするなら、Z6IIIやZRシリーズの方がベターなケースも多いと思います。一方で、「写真がメインだけど動画もそこそこちゃんと撮りたい」「カメラ1台で全部こなしたい」という人には、ニコン Zf 後継機の動画強化はかなり魅力的な進化になるはずです。

ニコン Zf 後継機 手振れ補正(IBIS)強化の意味

Z6IIIの最大8段IBISは、実際使ってみると「手持ち撮影の限界ラインが一段下がる」感覚があります。暗所でのスナップや室内での撮影、望遠レンズを使った手持ち撮影など、三脚を出しづらいシーンでの恩恵はかなり大きいです。シャッタースピードをギリギリまで落としても、歩留まりがかなり高くなるので、「ISOを無理に上げなくて済む」「三脚を持ち歩く頻度が減る」といったメリットを感じやすくなります。

現行Zfもボディ内手ブレ補正を搭載していますが、Z6III世代の8段クラスと比べると、仕様上は少し控えめです。とはいえ、レトロボディの中にここまでのIBISを詰め込んでいるだけでもかなり頑張っている方で、実際の撮影では「必要十分」と感じる場面も多いです。ニコン Zf 後継機で同等レベルのIBISが入ってくると、次のような点でメリットを感じやすくなります。

- クラシカルな単焦点レンズとの相性がさらに良くなる(夜スナップに強い)

- 室内での人物撮影やイベント撮影の歩留まりが向上する

- Vlog・トラベル動画でジンバル頼みにならなくて済む場面が増える

- 望遠側でもシャッタースピードを少し攻められるようになる

特に、35mmや50mmクラスの単焦点レンズと組み合わせたときに、8段クラスのIBISがあると「夜の街スナップで、ISOを上げすぎずに撮れる」という恩恵が大きいです。Zf系のユーザーは、レトロな単焦点との組み合わせを楽しむ人が多いので、この方向の強化はかなりニーズと噛み合っていると思います。

ただし、「8段だから完全にブレない」と考えるのは危険です。手ブレ補正の段数はあくまで一般的な目安であり、撮影者の姿勢やレンズの焦点距離、被写体の動きなどで結果は大きく変わります。重要な撮影では、三脚や一脚なども併用しつつ、過信しすぎない運用を心がけてください。特に被写体ブレはIBISでは防げないので、被写体が動くシーンではシャッタースピード優先で考えるのが鉄則です。

ニコン Zf 後継機でIBISがどこまで強化されるかはまだ分かりませんが、Z6IIIで実現しているレベルに近づいてくれれば、「暗所やスローシャッターに強いレトロフルサイズ」という、かなり面白い存在になってくるはずです。あなたが夜の街やライブハウス、室内ポートレートなどをよく撮るなら、IBISの進化はチェックしておいて損はないポイントですよ。

ニコン Zf 後継機 を待つべきか現行機でいいか判断基準

ここまで読んで、「結局、今Zfを買うのとニコン Zf 後継機を待つの、どっちがいいの?」と感じている人も多いと思います。ここは実際の相談でも本当によく聞かれるところなので、私なりの判断基準を整理しておきます。結論から言うと、「何を撮りたいか」と「いつから本格的に使いたいか」でかなり答えが変わります。

今すぐZfを選んでいい人

- 静止画メインで、AF・連写は「そこそこ」で十分

- レトロデザインと操作感を早く楽しみたい

- 今手元のカメラからのステップアップが急ぎで必要

- 夜のスナップや日常の記録が中心で、動画はサブ的な位置づけ

現行Zfの弱点や後悔ポイントを整理したい人は、同じサイト内のニコン zf後悔しないための注意点とおすすめ活用術まとめもチェックしておくと、購入前にモヤモヤをかなり潰せるはずです。今のZfでもファームウェアアップデートによって使い勝手は着実に良くなってきているので、「今この瞬間から撮影を楽しみたい」という人にとっては非常に魅力的な選択肢です。

ニコン Zf 後継機を待った方がよさそうな人

- 動きもの撮影(スポーツ・動物・子ども)を本気でやりたい

- 動画撮影も仕事レベルで使う予定がある

- Z6IIIクラスのAFやIBISをレトロボディで使いたい

- すでに別のメイン機があり、Zfは「次の一手」としてゆっくり狙える

ざっくり言うと、「撮影体験重視」なら現行Zfでも十分楽しめる、「性能の天井を上げたい」なら後継機を待つ価値が大きい、というイメージです。特に、すでにZ6IIやZ7II、Z9などを持っていて、「レトロ枠としてZfも欲しい」という人は、後継機をじっくり待つのも全然アリだと思います。一方で、「今まさにフルサイズデビューしたい」「仕事でポートレートを撮る予定がある」など、撮影ニーズが目前に迫っているなら、現行Zfを選んで撮影経験を積んでしまった方がトータルではプラスになるケースも多いです。

いずれにしても、ここでお伝えしている内容は一般的な傾向に基づいた考え方です。具体的な予算や撮影ジャンル、仕事か趣味かといった条件によって最適解は変わります。最終的な判断は、実際の価格や公式スペック、店頭での実機チェック、必要であれば販売店や専門家への相談も踏まえて行ってください。高額機材の購入は、あなたの生活や仕事にも影響する部分なので、「これなら納得できる」というラインを自分の中ではっきりさせておくことが大切です。

ニコン Zf 後継機 まとめ:進化の可能性と選び方

最後に、ニコン Zf 後継機についてのポイントを簡単に整理しておきます。ここまでかなりの情報量になったので、いったん頭の中を整理する意味でも、ざっくりおさらいしておきましょう。

- Zfシルバーはすでに登場していて、中身は現行Zfと共通のカラーバリエーションモデル

- 「真の後継機」にあたるZfII(仮)は、Z6III世代の技術をレトロボディに落とし込む形で、2026年以降の登場が有力と考えられる

- 競合はソニーα7C IIや富士フイルムX-T5 / X-Pro4などで、Zf系はフルサイズの画質+レトロ操作感で差別化していく方向

- 現行Zfでも最新ファームウェアでかなり快適に使える一方、動体・動画性能を突き詰めたいならニコン Zf 後継機を待つ選択肢も十分アリ

どのカメラにも共通しますが、噂や予想スペックだけを追いかけていると、「いつまでも買えない問題」にハマりがちです。大切なのは、

- 今の自分の撮影スタイルと不満点を言語化する

- それを解消できるかどうか、現行Zfと後継機候補で比較する

- 発売サイクルや予算と相談しながら、どこで区切りをつけるか決める

という3ステップかなと思います。ニコン Zf 後継機がどんな形で登場するにしても、Zfラインが「撮る喜び」と「レトロデザインの楽しさ」を両立させたシリーズであることは変わらないはずです。あなたがそこにワクワクを感じるなら、現行Zfを選ぶにしても、後継機を待つにしても、きっと楽しいカメラライフになると思います。

この記事で扱った発売時期や価格、スペックに関する情報は、すべて一般的な予測や噂、他機種の傾向をもとにした参考情報です。実際の仕様や発売の有無は、今後のニコンの方針によって大きく変わる可能性があります。正確な情報は必ずニコン公式サイトや公式リリースを確認し、最終的な購入判断は販売店や専門家にも相談しながら、あなた自身の責任で行ってください。無理のない範囲で機材を楽しむことが、長くカメラを続ける一番のコツかなと思います。

コメント