ソニーの人気ミラーレスカメラ「α6400」は、2019年の発売以来、初心者から中級者まで幅広く支持されてきました。高速オートフォーカスやコンパクトなボディ、Vlogにも対応するチルト液晶など、今なお現役で活躍する実力を備えています。しかし、「α6400 後継機 いつ出るの?」といった疑問や、「そろそろ買い替えたいけれど、どのモデルが自分に合うのか分からない」と悩む人も多いのではないでしょうか。

2023年に登場した「α6700」は、そんなα6400の正統な後継モデルとして、AI処理ユニットや4K60p動画対応など、大幅に進化を遂げています。本記事では「α6700 α6400 比較」を軸に、性能や使い勝手の違いをわかりやすく整理しながら、あなたに最適な一台を選ぶヒントを紹介します。

さらに、コストを抑えて始めたい方向けに「α6400 中古」の選び方や注意点も解説。加えて、撮影の幅を広げたい方のために「α6400 神レンズ」も厳選して紹介します。

また、Canonや富士フイルムといった「α6400 後継機 他社」のライバル機種と比べて、ソニーのAPS-Cミラーレスがどのような優位性を持つのかもあわせて解説していきます。

これからカメラ選びを検討している方にとって、有益な比較と情報が詰まった内容ですので、ぜひ参考にしてみてください。

- α6400と後継機α6700のスペックや機能の違いがわかる

- 自分に合ったモデルの選び方が理解できる

- α6400と他社APS-C機の比較ポイントが把握できる

- α6400をより楽しむためのレンズやアクセサリーがわかる

α6400 後継機の最新動向と注目モデル

ソニーのAPS-Cミラーレスカメラ「α6400」は、2019年の登場以来、初心者からプロまで幅広い層に愛されてきた人気モデルです。高精度なオートフォーカスや4K動画対応、小型軽量なボディといった特徴により、静止画と動画の両方で高い実用性を備えています。

そして2023年には、待望の後継機「α6700」が登場。AI処理ユニットや4K60p・10bit記録など、最新の映像技術を搭載し、より高度な撮影表現に対応できるよう進化しました。本記事では、α6400とα6700の違いを軸に、スペック・機能・操作性などを徹底比較しつつ、あなたに最適なモデル選びのヒントをわかりやすく解説します。これからカメラ購入を検討している方は必見です。

α6400とは?人気の理由を解説

α6400は、ソニーが2019年に発売したAPS-Cサイズのセンサーを搭載したミラーレス一眼カメラです。登場から数年が経過してもなお、プロから初心者まで幅広いユーザーに支持されています。

主な魅力は、非常に高速かつ高精度なオートフォーカス性能にあります。0.02秒というAF速度は当時世界最速レベルであり、「リアルタイム瞳AF」や「リアルタイムトラッキング」などの機能を備えています。これにより、人物や動物の瞳を的確に追従し、シャッターチャンスを逃しにくい仕様になっています。

また、映像面でも4K30pの動画記録に対応しており、クロップなしの高画質記録が可能です。Log撮影(S-Log3、HLG)にも対応しているため、カラーグレーディングを前提とした映像制作にも向いています。YouTubeやVlogなどのコンテンツ制作を行うユーザーからも高く評価されています。

一方で、カメラ本体は約403gと軽量で、ボディサイズもコンパクトです。このため、長時間の持ち運びや旅行撮影でも負担になりにくく、初心者でも扱いやすい構造となっています。

さらに、ファインダー付き・バリアングル液晶ではない可動式モニターなど、シンプルながら実用性に富んだ設計も魅力です。静止画と動画をバランスよく撮影したいユーザーには、今でも魅力的な選択肢といえるでしょう。

●α6400の主なスペック

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 発売年 | 2019年1月 |

| センサーサイズ | APS-C(23.5×15.6mm) |

| 有効画素数 | 約2420万画素 |

| マウント | ソニーEマウント |

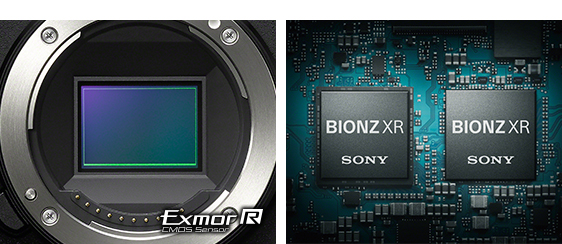

| 画像処理エンジン | BIONZ X |

| ISO感度 | 100〜32000(拡張102400) |

| オートフォーカス | 425点位相差AF / コントラストAF |

| AF機能 | リアルタイム瞳AF(人物・動物) リアルタイムトラッキング |

| 動画記録 | 4K 30p(6Kオーバーサンプリング) S-Log3 / HLG対応 |

| 連写性能 | 約11コマ/秒(AF/AE追従) |

| モニター | 3.0型 チルト式液晶(180度可動) |

| ファインダー | 約236万ドット OLED |

| 重量(バッテリー込み) | 約403g |

| バッテリー | NP-FW50(撮影枚数:約410枚) |

| ボディ内手ブレ補正 | 非搭載 |

こうして見ると、α6400は今でも通用する高性能を持つミラーレスカメラであり、「迷ったらこれ」という万能機として存在感を放っています。さらに詳しい機能の比較や活用方法についてもご希望があれば対応いたします。

α6400 後継機はいつ?α6700登場のタイミング

α6400の後継機として位置づけられる「α6700」は、2023年7月にソニーから正式に発表・発売されました。発売から4年以上が経過しての登場であり、長らく待望されていたモデルといえます。

α6400自体が優秀なカメラだったため、次期モデルの発表が遅れていたことに疑問を持つ声もありました。ただし、その間にソニーはフルサイズ機やVLOGCAMシリーズなど他の製品開発に注力していた背景もあり、APS-C上位モデルの更新が後回しになっていたと考えられます。

結果的にα6700は、多くの要望を取り入れたスペックで登場し、待ち望んでいたユーザーから大きな反響を呼びました。

α6400とα6700を比較してわかる進化点と選び方のコツ

α6400とその後継機であるα6700を比較すると、映像処理技術から操作性に至るまで、さまざまな点で進化していることがわかります。

特に大きな違いとなるのは、搭載されている画像処理エンジンとAF(オートフォーカス)性能です。α6400は「BIONZ X」を採用しており、高速AFとリアルタイムトラッキング機能で定評がありました。一方、α6700では最新の「BIONZ XR」に加えてAIプロセッシングユニットを搭載しており、これによって被写体認識の精度が飛躍的に向上しています。動物や乗り物のような複雑な動きに対しても、的確にピントを合わせることができます。

また、動画撮影機能も進化しています。α6400は4K30pに対応し、日常の撮影やVlogには十分な性能を備えていますが、α6700では4K60p・10bit記録が可能となり、より滑らかで色階調に優れた映像が撮影できます。さらに、S-Cinetoneへの対応により、シネマライクな映像表現も簡単に実現できる点が特徴です。

加えて、インターフェースや操作性にも注目すべき違いがあります。α6700はカスタムボタンの配置が見直され、外部端子類が側面に移されたことで、動画撮影時のケーブルの取り回しが向上しました。こうした細やかな改良は、特に映像制作における実用性を高めています。

このように、静止画撮影においても動画制作においても、α6700は性能の底上げが随所に見られます。ただし、撮影スタイルや予算によっては、あえてα6400を選ぶメリットもあります。シンプルで軽量な構成を重視するのであれば、今でも十分に魅力的なモデルといえるでしょう。

●α6400とα6700のスペック比較表

| 項目 | α6400 | α6700 |

|---|---|---|

| 発売時期 | 2019年1月 | 2023年7月 |

| センサー | APS-C(24.2MP) | APS-C(26.0MP 裏面照射型) |

| 画像処理エンジン | BIONZ X | BIONZ XR + AIプロセッサー |

| AF方式 | リアルタイム瞳AF / トラッキング | AI被写体認識対応・リアルタイム認識AF |

| 動画性能 | 4K30p / 8bit / S-Log3対応 | 4K60p / 10bit / S-Cinetone・S-Log3対応 |

| 手ブレ補正 | 非搭載 | ボディ内5軸手ブレ補正あり |

| 連写性能 | 最大11コマ/秒 | 最大11コマ/秒(電子・メカ) |

| モニター | チルト式 180度可動 | バリアングル式 |

| ファインダー | 約236万ドット(OLED) | 約236万ドット(OLED) |

| 重量(バッテリー込) | 約403g | 約493g |

| バッテリー | NP-FW50 | NP-FZ100(容量約2倍) |

| USB端子 | micro USB | USB-C(PD給電対応) |

| 対応メディア | SD(UHS-I) | SD(UHS-II) |

このように比較すると、α6700は単なるスペックアップにとどまらず、動画制作者やプロ用途にも対応できる設計がなされています。写真と動画のどちらを重視するか、また機材の軽さやコスト面をどう考えるかによって、選ぶべきモデルが変わってきます。あなたの目的に合った一台を選んでみてください。

α6400 後継機に求められる性能とは

α6400の後継機に期待されていたのは、主に処理速度の向上と現代的な動画性能への対応です。

従来のα6400では、特に10bit記録や高フレームレートの4K撮影ができない点が弱点とされていました。そのため、次のモデルには、より高いダイナミックレンジやカラーグレーディングへの対応が求められていたのです。

また、バッテリーの持続時間や熱対策といった、長時間撮影時の信頼性も強化が望まれていました。Vlogやライブ配信といったニーズの増加も影響しています。

これらの観点から、α6400後継機には「ハイブリッド撮影に強いAPS-Cミラーレス」であることが求められていたと言えるでしょう。

α6000シリーズを徹底比較!4機種の特徴と違いを解説

α6400に近いシリーズとして、ソニーのAPS-Cミラーレスカメラ「α6000シリーズ」は、豊富なラインナップが魅力ですが、「どれを選べばいいか分からない」と感じる方も多いのではないでしょうか。ここでは人気の4機種(α6100・α6400・α6600・α6700)について、違いや選び方のポイントを分かりやすく紹介します。

α6400:YouTuberにも愛されたバランス型モデル

α6400は2019年に発売されたモデルで、シリーズ初の「リアルタイム瞳AF」搭載機として話題になりました。この機能は、人物の目を自動で検出し続けることで、常にピントを合わせたまま撮影が可能です。

特に評価されているのが、180度チルトする自撮り対応モニター。自分を確認しながらの撮影ができるため、YouTuberやVloggerに高く支持されています。動画は4K30p対応、S-Log撮影にも対応しており、表現の幅を広げたい人にぴったりのカメラです。

α6100:初めての一眼にも最適なコスパモデル

α6100も同じく2019年発売ですが、よりエントリーユーザー向けの設計となっています。価格を抑えつつ、AF性能は上位機と同等で、リアルタイムトラッキングにも対応しているのが魅力です。

一方で、EVF(電子ビューファインダー)や液晶の画質はやや簡略化されています。動画は4K30pに対応していますが、色補正やLog撮影機能は非搭載。気軽に一眼デビューしたい学生や初心者におすすめのモデルです。

α6600:信頼性と機能性に優れた最上位モデル

α6600は、シリーズ中もっとも「安心感」に特化したモデルです。最大の特徴は、大容量バッテリー(NP-FZ100)とボディ内5軸手ブレ補正の搭載。これにより、長時間の旅行撮影や手持ちでの動画収録にも安定して対応できます。

グリップも深く持ちやすい設計で、長時間の撮影でも疲れにくいのがポイントです。価格は高めですが、「失敗しにくい万能機」が欲しい方には最適な選択肢といえるでしょう。

α6700:AIと動画機能を融合した次世代モデル

2023年に発売されたα6700は、最新技術を惜しみなく盛り込んだフラッグシップモデルです。BIONZ XRとAIプロセッシングユニットを搭載し、人・動物・乗り物の認識性能が飛躍的に向上しています。

動画面でも4K60p・10bit記録、S-Cinetoneへの対応など、プロの映像制作に必要な機能をしっかり備えています。USB-C給電やバリアングルモニターなど、配信やVlog用途を強く意識した設計も魅力です。

写真・動画のどちらも本格的に楽しみたい人にとって、まさに“次世代スタンダード”と呼べるモデルです。

●α6000シリーズ 主要4機種のスペック比較表

| モデル | 発売年 | センサー | AF性能 | 動画機能 | 手ブレ補正 | モニター | バッテリー | 特徴 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| α6100 | 2019年 | APS-C(24.2MP) | リアルタイムトラッキング対応 | 4K30p(8bit) | 非搭載 | チルト式 | NP-FW50 | 入門者向け・コスパ重視 |

| α6400 | 2019年 | APS-C(24.2MP) | リアルタイム瞳AF搭載 | 4K30p(8bit)・S-Log3 | 非搭載 | チルト式(自撮り対応) | NP-FW50 | AF重視・Vlog対応 |

| α6600 | 2019年 | APS-C(24.2MP) | リアルタイム瞳AF搭載 | 4K30p(8bit)・S-Log3 | 搭載(5軸) | チルト式 | NP-FZ100(大容量) | 長時間撮影・最上位 |

| α6700 | 2023年 | APS-C(26MP 裏面照射) | AI認識AF搭載(人物・動物・乗り物) | 4K60p(10bit)・S-Cinetone | 搭載(5軸) | バリアングル式 | NP-FZ100 | 最新モデル・動画強化型 |

●あなたに合った1台を選ぼう:α6000シリーズは、用途や予算、撮影スタイルに応じて選べる柔軟なラインナップが揃っています。

- 初心者でコストを抑えたいなら α6100

- 自撮り・Vlogにも強いバランス型なら α6400

- 安心のバッテリー持ちと手ブレ補正を重視するなら α6600

- 最新のAI性能と高機能動画機能が必要なら α6700

迷ったときは「何を撮りたいのか」を軸に選ぶと、後悔のないカメラ選びができます。あなたに最適な一台を、ぜひ見つけてみてください。

α6400 後継機を選ぶ前に知るべきこと

ソニーの人気ミラーレスカメラ「α6400」と、2023年に登場した後継モデル「α6700」は、それぞれの時代においてAPS-C機として高い評価を受けています。では、これらのモデルはキヤノンや富士フイルムといった他社製ミラーレス機と比べて、どのような強みや特徴があるのでしょうか。

この記事では、α6400とα6700がそれぞれ競合した代表的なライバル機を取り上げ、スペックや機能面での違いを比較しながら、選び方のポイントを丁寧に解説します。初心者からステップアップを考えている方、動画にも本格的に取り組みたい方まで、カメラ選びに役立つ情報をまとめました。

α6400/α6700とライバル機を徹底比較|他社ミラーレスとの違いは?

ソニーのAPS-Cミラーレスカメラ「α6400」は、軽量ボディと高速オートフォーカス機能で多くのユーザーに支持されてきました。そしてその後継機として登場したのが、2023年発売の「α6700」です。

では、このα6700は他社の同クラスAPS-Cミラーレスと比較して、どのような優位性を持っているのでしょうか。また、従来のα6400はどのモデルと競合してきたのかを整理しながら、各カメラの違いをわかりやすく解説していきます。

α6400のライバル機はどのモデル?

α6400が発売された当時、競合とされた代表的なモデルには以下の2機種があります。

- Canon EOS M6 Mark II

高解像度の約3250万画素センサーを搭載し、最大14コマ/秒の高速連写に対応。スナップ撮影や風景写真に向いており、手軽に高画質を求めるユーザーから支持されました。 - FUJIFILM X-T30 II

富士フイルム独自の「フィルムシミュレーション」により、色の表現力に優れているのが特徴です。クラシックな操作系統も好まれており、写真表現を重視する人向けの機種です。

ただし、α6400には「リアルタイム瞳AF」や「リアルタイムトラッキング」といった、動体への強力な追従性能があります。ポートレートや動物撮影、Vlog用途では一歩抜きん出た存在であり、用途によってはα6400の方が扱いやすいと感じる人も多いでしょう。

●α6400とライバル機の比較表

| モデル | 発売年 | センサー | 画素数 | 動画性能 | AF性能 | 特徴 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| α6400 | 2019年 | APS-C | 約2420万画素 | 4K30p / S-Log3対応 | リアルタイム瞳AF・トラッキング | 高速AF・Vlogにも対応・自撮り液晶 |

| Canon EOS M6 Mark II | 2019年 | APS-C | 約3250万画素 | 4K30p(クロップなし) | デュアルピクセルCMOS AF | 高解像・高速連写(14コマ/秒) |

| FUJIFILM X-T30 II | 2021年 | APS-C | 約2610万画素 | 4K30p / F-Log対応 | 顔・瞳検出AF | フィルムシミュレーション・小型軽量 |

α6700は各社の最新APS-Cとどう違う?

α6400の後継機として登場したα6700は、画像処理エンジン「BIONZ XR」とAIプロセッシングユニットを搭載し、認識AFの精度と速度が格段に向上しています。

競合として比較されるのは、以下の2機種です。

- Canon EOS R7

ボディ内手ブレ補正(最大8段分補正)、32.5MPセンサー、15コマ/秒のメカシャッター連写に対応。動画性能も高く、スポーツや野鳥撮影にも対応可能な万能機。 - FUJIFILM X-S20

小型ボディに手ブレ補正を搭載し、4K60p動画やF-Log2による高ダイナミックレンジ撮影に対応。Vlog向けの「Vlogモード」も搭載され、YouTubeやSNS用途に最適化されています。

これらと比べても、α6700は以下のような点で優位性があります。

- AIによる被写体認識が優秀(人・動物・鳥・車などに対応)

- S-Cinetone対応の10bit 4:2:2記録で、本格的な動画制作にも対応

- αシリーズとの親和性が高く、レンズ資産を活かしやすい

これにより、写真・動画を問わず、ジャンルを超えて安定した撮影体験が可能です。

●α6700とライバル機の比較表

| モデル | 発売年 | センサー | 画素数 | 動画性能 | 手ブレ補正 | AF性能 | 特徴 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| α6700 | 2023年 | APS-C(裏面照射型) | 約2600万画素 | 4K60p / 10bit / S-Cinetone | 5軸手ブレ補正 | AI認識AF(人物・動物・乗り物) | 動画特化・多機能・最新AI処理 |

| Canon EOS R7 | 2022年 | APS-C | 約3250万画素 | 4K60p / C-Log3対応 | 最大8段分の補正 | デュアルピクセルCMOS AF II | 高速連写(15コマ/秒)・高解像 |

| FUJIFILM X-S20 | 2023年 | APS-C(裏面照射型) | 約2610万画素 | 6.2K30p / 4K60p / F-Log2対応 | 5軸手ブレ補正 | 顔・瞳・被写体検出AF | Vlogモード・小型ボディで高機能 |

α6400はこんな人におすすめ!後継機との違いも紹介

α6400は、ミラーレス一眼を初めて使う人から中級者まで、幅広い層に支持されている人気モデルです。特に「シンプルに使える高性能なカメラが欲しい」「動画も写真もバランス良く撮りたい」と考えている方に適しています。

●その魅力の一つが、軽量でコンパクトなボディです。約403gの本体重量は持ち運びに負担が少なく、旅行や日常のスナップ撮影でも気軽に使えます。また、180度チルト式のモニターを搭載しているため、自撮りやVlogにも対応可能です。

操作面では、メニュー構成が比較的シンプルで、初めての一眼でも迷いにくい設計になっています。加えて、リアルタイム瞳AFや高速オートフォーカスのおかげで、動く人物や動物でもしっかりとピントを合わせてくれます。こうした使いやすさと信頼性の高さは、カメラ初心者だけでなく、長く使い続けたい中級者にも支持されている理由の一つです。

●一方で、後継機であるα6700は、より高度な撮影ニーズに応えるべく進化しています。AIによる被写体認識AFや4K60p・10bit動画記録など、映像制作に強いこだわりを持つクリエイター向けの仕様が加わりました。USB-C PD給電やバリアングルモニターなど、機能面でもプロ仕様に近づいています。

ここで注意したいのは、α6700の性能が高いからといって、誰にでも必要なスペックとは限らない点です。例えば、「家族の成長記録をきれいに残したい」「旅行の思い出を写真や動画で残したい」という目的であれば、α6400で十分に対応可能です。むしろ、軽量で電源まわりもシンプルなα6400の方が扱いやすい場面も多くあります。

このように考えると、α6400は「カメラを趣味として始めたい」「性能も重視したいが、操作は簡単であってほしい」という方にぴったりのモデルです。

反対に、「映像制作や商業レベルの作品に挑戦したい」「より高精度なAFや10bit動画が必要」といった明確な目的がある場合は、α6700の方が向いています。

つまり、カメラに慣れていない初心者や、日常の中で自然にカメラを楽しみたい人には、今でもα6400は非常に価値のある選択肢です。スペックに過不足がなく、扱いやすさと画質のバランスが取れている点こそが、このモデルの強みといえるでしょう。

α6400をもっと楽しむおすすめアイテム

α6400は軽量コンパクトなAPS-Cミラーレスでありながら、高速AFや高画質な動画撮影など多彩な機能を備えています。その性能を最大限に引き出すには、いくつかの周辺アクセサリーを併用するのが効果的です。ここでは、α6400に相性の良い周辺アイテムを、具体的な商品名とともに紹介します。

1. 音質をグレードアップする外部マイク

【推奨商品】RODE VideoMic GO II

α6400にはマイク端子が搭載されているため、外部マイクの使用が可能です。内蔵マイクも使えますが、風切り音や環境音の影響を受けやすく、Vlogやインタビューには不向きです。

RODE VideoMic GO IIは、軽量コンパクトなショットガンマイクで、風防も標準で付属。指向性が高く、被写体の声をクリアに拾うため、Vlogや屋外撮影との相性も抜群です。また、電池不要でプラグインパワー対応という点も、携帯性に優れたα6400とマッチします。

2. 明るい屋外で活躍するNDフィルター

【推奨商品】Kenko 可変NDフィルター ND3-ND400(52mm/55mm/67mmなど)

α6400は開放絞りでも綺麗なボケを活かした撮影ができるため、明るい屋外でシャッタースピードを落としたい場面が多くあります。特に動画撮影時は、1/50〜1/60秒程度の自然なシャッター速度を保つためにNDフィルターが不可欠です。

Kenkoの可変NDフィルターは、1枚でND3〜ND400まで対応できるため、明るさに応じて自由に濃度を調整可能。α6400のキットレンズ(E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSSなど)に合ったフィルター径(52mmや55mm)を選ぶとすぐに使えます。

3. 長時間撮影に安心な予備バッテリー

【推奨商品】Sony NP-FW50(純正)+ RavPower NP-FW50 互換バッテリー 2個+USB充電器セット

α6400はNP-FW50という小型バッテリーを採用しており、バッテリー容量は控えめです。動画撮影や長時間のスチル撮影では1つでは足りず、必ず予備を用意しておくことをおすすめします。

純正バッテリーは安定性と信頼性に優れており、メインバッテリーとして最適です。加えて、RavPowerのような信頼性のある互換バッテリーを予備として使えば、コストを抑えつつ充電回転数も確保できます。付属のUSB充電器はモバイルバッテリーでも使えるため、外出先でも安心です。

4. 三脚は軽量かつ自撮り対応型が最適

【推奨商品】Ulanzi MT-44 カーボン製三脚・自撮り棒

Vlog撮影やセルフポートレート用に三脚を選ぶなら、軽量かつ伸縮自在な自撮り棒兼用モデルが便利です。Ulanzi MT-44は、α6400のような小型カメラにも対応する耐荷重性能があり、Bluetoothリモコン付きで遠隔操作も可能です。

さらに、折りたたんで自撮り棒としても活用でき、撮影スタイルを問わず使える汎用性の高い一台です。

5. SDカードは動画用途を想定して高速タイプを選ぶ

【推奨商品】SanDisk Extreme PRO SDXC UHS-I U3 V30 128GB

α6400で4K動画を撮影する場合、SDカードはUHSスピードクラスU3以上が必要です。SanDisk Extreme PROシリーズは、書き込み速度90MB/s以上で安定性も高く、4K30p録画も安心です。

128GBあれば4Kで約2.5時間程度録画可能。容量と速度のバランスからも、非常に実用的な選択肢です。

α6400はそのままでも優れた性能を持っていますが、周辺アクセサリーを追加することでさらに快適な撮影環境が整います。

- 音質重視の人には「RODE VideoMic GO II」

- 映像表現を広げたい人には「Kenko 可変NDフィルター」

- 安心の長時間運用には「NP-FW50の予備バッテリー」

- 動画・自撮り派には「Ulanziの三脚」

- 4K動画には「SanDiskの高速SDカード」

これらを揃えることで、α6400の魅力を最大限に引き出すことができます。購入時の予算や撮影スタイルに合わせて、必要なアイテムから順に導入してみてください。

α6400で使いたい神レンズ厳選まとめ

α6400は、ソニーのAPS-Cミラーレスの中でも特に軽量かつ高性能なモデルとして人気があります。レンズ交換式であることを活かすには、撮影スタイルに合った最適なレンズ選びが重要です。ここでは「ポートレート」「風景・広角」「望遠・スポーツ」「動画・Vlog」など、目的別におすすめの“神レンズ”を紹介します。

ポートレート・スナップに最適な神レンズ

【SIGMA 30mm F1.4 DC DN | Contemporary】

- 焦点距離:30mm(フルサイズ換算 約45mm)

- 開放F値:F1.4

- 重量:約265g

このレンズは「背景をふわっとぼかしたポートレートを撮りたい」という方に最適です。開放F1.4という明るさがあるため、暗所でも高感度に頼らず撮影が可能です。

フルサイズ換算で約45mmと、人の目に近い自然な画角で、スナップやテーブルフォトにも適しています。また、コンパクトで軽く、α6400とのバランスも抜群です。

風景や建築物の広角撮影におすすめ

【Sony E 10-18mm F4 OSS】

- 焦点距離:10-18mm(フルサイズ換算 約15-27mm)

- 開放F値:F4(通し)

- 重量:約225g

- 手ブレ補正:搭載(OSS)

広角ズームの定番として支持されているこのレンズは、広大な風景や建築物の撮影に向いています。10mmの広角側は、狭い室内やダイナミックな構図を活かした撮影にも重宝します。

手ブレ補正(OSS)も内蔵されており、動画撮影や手持ち撮影でも安定した画が得られます。F4通しで絞りを気にせずズームが使えるのも魅力です。

野鳥・運動会・スポーツに強い望遠レンズ

【Sony E 70-350mm F4.5-6.3 G OSS】

- 焦点距離:70-350mm(フルサイズ換算 約105-525mm)

- 開放F値:F4.5-6.3

- 重量:約625g

- 手ブレ補正:搭載(OSS)

このレンズは、APS-C用の望遠ズームとしては異例の焦点距離を誇ります。最長で525mm相当となり、野鳥観察や航空機撮影、運動会や野外スポーツなどの被写体を大きく引き寄せて撮れます。

また、Gレンズならではの描写力と高速AFにより、細部までシャープに写し出す性能があります。手ブレ補正も搭載されており、手持ちでの撮影も安心です。

Vlogや自撮り動画におすすめの広角単焦点

【Sony E 11mm F1.8】

- 焦点距離:11mm(フルサイズ換算 約16.5mm)

- 開放F値:F1.8

- 重量:約181g

このレンズは、特にVlog用途で高く評価されています。16.5mm相当の超広角は、カメラを手持ちで自撮りする際に顔がアップになりすぎず、背景もしっかり映せる点がメリットです。

F1.8の明るさにより、夜の街歩きや室内でも明るくクリアな映像を記録できます。静音設計のAFモーターも搭載されており、動画撮影中のピント移動も滑らかです。

オールマイティなズームレンズ

【Tamron 17-70mm F2.8 Di III-A VC RXD】

- 焦点距離:17-70mm(フルサイズ換算 約25.5-105mm)

- 開放F値:F2.8(通し)

- 重量:約525g

- 手ブレ補正:搭載(VC)

このレンズは、標準域を広くカバーしつつ、F2.8の明るさを維持した万能ズームです。旅行や日常の記録など、1本で広角から中望遠までこなせるため、レンズ交換の手間を減らしたい方に適しています。

また、手ブレ補正(VC)を内蔵しており、動画撮影や低速シャッターでも安定した描写が可能です。最短撮影距離は19cmとマクロ的な使い方もできるため、被写体の幅が広がります。

●レンズ次第でα6400の魅力が一気に広がる:α6400は、軽量なAPS-Cボディに高精度なAF機能を搭載した実力派カメラです。しかし、どのようなレンズを選ぶかで撮影体験は大きく変わります。

| 用途 | 推奨レンズ | 特徴 |

|---|---|---|

| ポートレート・スナップ | SIGMA 30mm F1.4 DC DN | 美しいボケ・高コスパ |

| 風景・建築・室内撮影 | Sony E 10-18mm F4 OSS | 広角ズーム・OSS搭載 |

| 野鳥・運動会・遠景 | Sony E 70-350mm F4.5-6.3 G OSS | 超望遠・軽量設計 |

| Vlog・動画撮影 | Sony E 11mm F1.8 | 超広角・明るい単焦点 |

| 万能ズーム | Tamron 17-70mm F2.8 | F2.8通し・高画質ズーム |

自分の撮影スタイルに合ったレンズを選ぶことで、α6400の実力を最大限に引き出せます。初めての単焦点でも、旅行用ズームでも、今の自分にとっての“神レンズ”を見つけてみてください。

α6400の中古を狙うときのポイントとは

中古でα6400を購入する場合は、いくつか注意点があります。まず確認したいのは「シャッター回数」と「外観の状態」です。

シャッター回数はカメラの使用頻度を知る手がかりになります。5万回未満であれば、まだまだ現役で使える可能性が高いです。外観では、液晶やマウント部分の傷・摩耗がないかをチェックしましょう。

また、ファームウェアのバージョンも確認しておくと安心です。古いバージョンだと不具合が残っている可能性があります。購入前に最新にアップデートされているかを販売店に確認しておくと良いでしょう。

価格面では、後継機であるα6700が登場した影響で、現在は値下がり傾向にあります。タイミングを見計らえば、状態の良い個体を安価に入手できるチャンスもあります。

中古購入では、価格だけでなく信頼できる販売店を選ぶことが重要です。

α6400 後継機「α6700」で何が変わった?スペック・進化点の総まとめ

本記事のまとめを以下に列記します。

- 画像処理エンジンがBIONZ XからBIONZ XRに刷新

- AIプロセッシングユニットを新搭載し被写体認識が強化

- 動画は4K30pから4K60p・10bit記録に対応

- カラー表現に優れるS-Cinetoneを新たに搭載

- バリアングルモニターに変更されVlogや自撮りに最適化

- バッテリーがNP-FW50から大容量NP-FZ100に進化

- USB端子がmicro USBからUSB-C(PD給電)へ変更

- ボディ内5軸手ブレ補正を新搭載し手持ち撮影に強くなった

- 動物・鳥・乗り物への認識AF対応で撮影ジャンルが拡大

- カスタムボタンや端子レイアウトが動画用途に最適化

- APS-Cセンサーが裏面照射型となり高感度耐性が向上

- メディア対応がUHS-IからUHS-IIへ進化し記録速度が向上

- α6400よりも約90g重くなったがその分の機能向上が明確

- 写真・動画どちらにもバランス良く対応する設計に

- α6000シリーズの集大成としてプロ志向の性能を備える

コメント