ソニーのミラーレス一眼カメラ「α7c」は、フルサイズセンサーを搭載しながらも驚くほどコンパクトで、初心者から上級者まで幅広く支持されています。

本記事では、「α7cとは デジタル一眼カメラ」としての基本性能から、「α7c こんな人におすすめ」といえるユーザー像、さらには「α7cおすすめ神レンズ」の厳選モデルまで、実際の撮影に役立つ情報を総まとめしています。

たとえば、「α7c 望遠レンズ 運動会」で活躍する焦点距離やAF性能に注目した選び方、「α7c レンズ 単焦点」で魅せる美しいボケ表現、「α7c レンズキット レビュー」で見える初心者向けの使い勝手など、実用面に即した視点を重視。

また、「α7c 作例」も交えながら、レンズごとの描写の違いが直感的に理解できるよう構成しています。これからα7cを選ぶ人も、すでに使っている人も、レンズ選びで後悔しないための実践的なヒントを得られるでしょう。

- α7cに最適な神レンズの種類と特徴

- 撮影シーン別におすすめのレンズ選び

- α7cと各レンズの描写性能の違い

- 携帯性や収納に適したケースの選び方

α7c神レンズで写真の世界が変わる

フルサイズセンサー搭載のコンパクトなボディで高画質を実現したソニーα7Cは、ミラーレス一眼を初めて手にする方から、機動力を重視する上級者まで幅広い層に人気のモデルです。

この記事では、そんなα7Cの魅力と実力をあらゆる角度から解説します。α7Cのスペックや使い勝手、レンズ選びのポイントから、おすすめの神レンズ、ユーザーの評判、作例比較、収納ケース選びまで徹底網羅。初めての一眼カメラ選びで失敗したくない方はもちろん、買い替え検討中の方にも役立つ内容をお届けします。

α7cとは デジタル一眼カメラの魅力

α7cは、ソニーが展開するフルサイズセンサー搭載のミラーレス一眼カメラです。小型・軽量ながらも、プロ仕様に近い性能を備えていることが大きな特長です。

例えば、センサーサイズは一般的なAPS-C機よりも大きく、これによって背景を美しくぼかした写真や、暗所でもノイズの少ない高画質な撮影が可能になります。また、ボディサイズはコンパクトで、重量も約509gと非常に軽量なため、長時間の撮影や持ち歩きにも適しています。

このため、α7cは「本格的な写真を撮りたいけれど、重たい機材は避けたい」という方にとって非常に魅力的な選択肢といえるでしょう。一方で、操作ボタンの数が少ない構成のため、メニュー操作に慣れるまではやや時間がかかることもあります。

α7cの主なスペック一覧

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 発売日 | 2020年10月 |

| マウント | ソニーEマウント |

| センサーサイズ | 35mmフルサイズ(Exmor R CMOS) |

| 有効画素数 | 約2,420万画素 |

| ISO感度 | 100~51200(拡張時 50~204800) |

| オートフォーカス方式 | ハイブリッドAF(コントラスト+位相差) |

| 手ブレ補正 | ボディ内5軸手ブレ補正 |

| 動画機能 | 4K/30p、フルHD/120p |

| ファインダー | 約236万ドット OLED EVF |

| 液晶モニター | バリアングル式 3.0型 約92万ドット |

| 記録メディア | SDカード(UHS-II対応) |

| 重量(バッテリー込) | 約509g |

| バッテリー | NP-FZ100(最大740枚/1回充電) |

●α7cの主な魅力と注目ポイント

- 世界最小・最軽量のフルサイズ機(発売当時)

持ち歩きやすさと画質を両立。旅先や日常でもストレスのないサイズ感です。 - 高精度な瞳AFとリアルタイムトラッキング

人物や動物の目を自動で追従するAFは、ポートレート撮影の成功率を高めます。 - 本格4K動画撮影にも対応

Vlogや動画制作にも活用でき、音声収録端子や外部マイク対応も備えています。 - バリアングルモニターで自由な撮影アングル

自撮りや低位置からの構図など、幅広い表現が可能になります。

このように、α7cは静止画・動画の両方でバランスよく使える万能カメラです。コンパクトさを重視しながらも、妥協のない性能を求めたいユーザーにとって、非常に優秀な1台といえるでしょう。

α7c こんな人におすすめな理由

α7cは、「軽くて持ち歩きやすいのに、しっかり高画質で撮れるカメラが欲しい」という人に最適な1台です。スマホ撮影では満足できなくなってきた方や、趣味として本格的に写真を始めたい方にとって、非常にバランスの取れた選択肢といえるでしょう。

特に注目すべきは、フルサイズセンサー搭載ながら500g台という驚異の軽さです。これは旅行や日常のスナップ撮影をする人にとって、大きな安心材料になります。リュックやショルダーバッグにさっと入れて、負担なく持ち出せるのは他の本格カメラにはない大きな魅力です。

また、ソニーの瞳AF(オートフォーカス)機能は非常に優秀で、ポートレート撮影でもシャッターを切るだけで自然なピント合わせが可能になります。さらに、バリアングルモニターが付いているため、自撮りやVlog撮影にも使いやすい設計です。SNS投稿やYouTube動画など、日常の記録をクオリティ高く残したい方にもぴったりです。

そして、レンズ交換式ということもあり、撮影ジャンルに合わせて表現の幅を広げられるのも大きな魅力です。初期は標準ズームから始めて、のちに単焦点や広角、望遠といったレンズにステップアップしていく楽しさもあります。

一方で、連写速度やカスタマイズ性では上位モデルに劣る部分もあるため、動体撮影やプロ向けの運用を求める方にはやや物足りなさを感じる可能性があります。しかし、写真や動画を「きれいに、気軽に、楽しみながら残したい」方にとっては、価格と性能のバランスが非常に優秀なモデルです。

これらの特長から、α7cは「軽さ・画質・自由度」の三拍子がそろった、万人に勧めやすいフルサイズ入門機といえるでしょう。

α7c レンズキット レビュー/評判を徹底解説

α7cには、ボディ単体とレンズキットの2つのパッケージがあります。レンズキットには、FE 28-60mm F4-5.6という標準ズームレンズが付属しています。

このレンズの魅力は、非常に軽量でコンパクトである点です。α7cのコンセプトに合致した設計で、携帯性を重視するユーザーにとって最適な選択肢といえます。また、焦点距離も日常的なスナップや旅行、ポートレート撮影まで幅広くカバーできます。

ただし、F値が暗め(F4-5.6)なため、室内や夜景撮影にはやや物足りなさを感じることもあります。この点では、より明るい単焦点レンズへのステップアップを検討してもよいでしょう。

さらに評判を以下にまとめます。

■ α7Cの評判の良い点(ポジティブ)

- とにかく軽量・コンパクトで持ち運びが楽

→ 長時間の撮影や旅行に最適。カバンに入れても気にならないサイズ感。- フルサイズセンサー搭載にしてはコスパが高い

→ フルサイズ入門機として評価が高く、価格面でも魅力あり。- 描写性能が高く、キットレンズでも満足できる画質

→ 初心者からのステップアップでも満足度が高い。- 静音シャッターが優秀で、鳥やスナップ撮影に最適

→ 被写体に気づかれにくい撮影が可能。- バリアングル液晶で自撮りやVlogにも対応

→ 動画ユーザーやSNS向けの撮影に使いやすい。- ソニーらしい高速・高精度なAF(瞳AF含む)

→ ポートレートや動体撮影でも安心して使える性能。- 手ブレ補正と電子手ブレ補正が両立可能

→ ソフトを活用すればジンバルなしでも滑らかな動画が撮れる。- カスタマイズ性が高く、使い込むほど便利になる

→ マイメニューやカスタムボタン設定が可能。- 初心者でも扱いやすく、初めての一眼としてもおすすめ

→ チュートリアル動画などで学びながらステップアップ可能。- 中古市場での流通も多く、状態の良い個体が狙える

→ お得に入手したい人にもメリットが大きい。

■ α7Cの評判の悪い点(ネガティブ)

Amazonレビューより

- グリップが浅く、小さく感じる人も多い

→ 手の大きい人にはホールド感がやや物足りない。- ビューファインダー(EVF)が小さく、視認性が低い

→ 覗きにくく、長時間の使用には不向きとの声あり。- 液晶のリフレッシュレートがやや遅い

→ 操作時に違和感を覚えることも。- メニュー構成が旧式で分かりづらい

→ α7IVなどの新型UIと比べると不便に感じる部分も。- ジョイスティックがないため、AFエリア選択が不便

→ タッチ操作が前提になるが、EVF使用時には操作しづらい。- メカシャッターが簡易的(電子先幕のみ)

→ 高速シャッターや自然光の描写に弱さを感じる場面がある。- 8bit動画のみ対応(10bit非対応)

→ 本格的な映像制作を目指す人には物足りない。- SDカードスロットが1つしかない

→ データのバックアップができず、不安に感じるユーザーも。- 紙の取扱説明書が付属しないケースがある

→ 初心者にとって不親切との指摘も。- 新モデル(α7C II)と比較すると見劣りする点が多い

→ 最新機種との価格差で迷う声も多い。

α7c レンズ 単焦点で描く美しい描写

単焦点レンズは、ズームができない代わりに、画質に優れ、ボケ味の美しさが際立ちます。α7cと組み合わせることで、その描写力を最大限に引き出すことが可能です。

例えば、FE 35mm F1.8 や FE 50mm F1.8などは、初心者でも扱いやすく、人物撮影やスナップに適しています。背景が大きくぼけるため、被写体を際立たせた印象的な写真が撮れるのが魅力です。

また、単焦点レンズは構造がシンプルなため、重量も軽く、携帯性の面でも優れています。ただし、焦点距離が固定されているため、構図の調整には自分が動く必要があります。これを手間と感じるか、自由と感じるかが使いこなしの分かれ目になるかもしれません。

α7c用レンズの選び方で失敗しないために

α7cでレンズを選ぶ際は、「使うシーン」「レンズの明るさ」「サイズと重さ」の3点を意識することで、満足度の高い1本を見つけやすくなります。

まず、撮影シーンを具体的に想定しましょう。旅行や日常のスナップなら軽くて広角寄りのズームレンズ、ポートレートなら中望遠の明るい単焦点が向いています。例えば、FE 35mm F1.8は街歩きにも人物撮影にも対応できる万能な1本です。

次にチェックしたいのがレンズのF値、つまり「明るさ」です。F値が小さいほど暗所での撮影に強く、背景を美しくぼかすことができます。ただし、明るいレンズはサイズが大きくなりがちなので、携帯性を重視するならバランスを取る必要があります。

さらに、α7cの魅力であるコンパクトさを活かすためにも、装着時のバランスは重要です。あまりに大きく重いレンズだと、手ブレが起きやすくなったり、持ち運びが億劫になったりします。軽量なズームレンズやパンケーキレンズはその点で相性が良好です。

もちろん、価格帯も選定の大切な基準になります。サードパーティ製のレンズも視野に入れれば、純正よりも手頃な価格で高画質な選択肢が増えるでしょう。ただし、AF精度やレンズプロファイルの自動適用などに差があることもあるため、レビューなどで事前に確認しておくと安心です。

このように考えると、単にスペックだけで選ぶのではなく、実際の使用目的とライフスタイルに合わせたレンズ選びが、α7cを長く快適に使うための鍵になります。

α7cおすすめ神レンズ厳選ガイド

ここでは、α7cユーザーに人気の高い「神レンズ」と呼ばれるモデルを紹介します。高評価を得ている理由は、画質・携帯性・価格のバランスが非常に優れている点です。

まずおすすめなのが、「FE 20mm F1.8 G」。広角で明るく、風景やVlog撮影にも活躍します。次に、「FE 85mm F1.8」はポートレートに特化したレンズで、美しいボケが得られることが特長です。

また、「Tamron 28-75mm F2.8 G2」はサードパーティ製ながら非常に高性能で、汎用性も抜群です。ズームでありながら、F2.8通しの明るさを維持しており、日中から夜間まで幅広いシーンで活用できます。

ただし、明るいレンズは重量が増える傾向があるため、持ち運びとのバランスを考えて選ぶ必要があります。

以下に用途別の神レンズを紹介します。

■ 旅行・スナップ撮影向け:FE 20mm F1.8 G

- 焦点距離:20mm(広角)

- 開放F値:F1.8

- 重量:約373g

- 特徴:

- Gレンズならではの高解像力と自然なボケ味

- 広角で背景をしっかり入れられるため、風景・街撮り・Vlogに最適

- 防塵防滴設計で屋外でも安心

- おすすめポイント:

軽量かつ明るいため、旅行に1本だけ持っていくなら非常に便利です。近接撮影性能も高く、花や小物の撮影にも活躍します。

■ ポートレート向け:FE 85mm F1.8

- 焦点距離:85mm(中望遠)

- 開放F値:F1.8

- 重量:約371g

- 特徴:

- 肌の質感を自然に表現する柔らかな描写

- 美しいボケで被写体が際立つ

- AFも高速かつ静音で、人物撮影時のストレスが少ない

- おすすめポイント:

背景を大きくぼかして人物を際立たせたいときにぴったり。ポートレート初心者にも扱いやすく、価格も手ごろです。

■ オールラウンドな万能ズーム:Tamron 28-75mm F2.8 Di III VXD G2

- 焦点距離:28-75mm(標準ズーム)

- 開放F値:F2.8通し

- 重量:約540g

- 特徴:

- F2.8通しで明るさを確保しながら、幅広い焦点距離をカバー

- 新世代のVXDモーター搭載でAFが静かかつ高速

- 最短撮影距離も短く、マクロ的な表現も可能

- おすすめポイント:

旅行・ポートレート・テーブルフォト・風景など何でも撮れる万能レンズ。一本であらゆる場面に対応できるコストパフォーマンスの高さが魅力です。

■ コンパクト+スナップ向け:Sony FE 40mm F2.5 G

- 焦点距離:40mm

- 開放F値:F2.5

- 重量:約173g

- 特徴:

- ポケットサイズに近い超小型・軽量ボディ

- スナップ向けに最適な画角と自然な描写

- Gレンズの高画質を維持しつつ、金属外装で高級感あり

- おすすめポイント:

α7Cの小型ボディと抜群のバランス。カメラを常に持ち歩きたい方や、機動力を求めるスナップ派に強くおすすめできます。

■ 動画撮影・Vlog向け:Sigma 24mm F1.4 DG DN Art

- 焦点距離:24mm

- 開放F値:F1.4

- 重量:約520g

- 特徴:

- SigmaのArtラインらしい圧倒的な解像感

- F1.4の明るさで、夜の街並みや室内撮影にも強い

- 歪みの少ない自然な広角表現

- おすすめポイント:

明るさと画質、焦点距離のバランスが非常に優秀で、Vlog・インタビュー・室内風景撮影に最適。高画質でシネマティックな雰囲気を出したい人向け。

■ 軽量な日常使いレンズ:Sony FE 50mm F1.8

- 焦点距離:50mm(標準)

- 開放F値:F1.8

- 重量:約186g

- 特徴:

- 手頃な価格帯ながらF1.8の明るさと描写力

- ポートレートから風景、料理まで幅広く対応

- APS-Cクロップ時には約75mmの中望遠としても使える

- おすすめポイント:

初心者にも手が届きやすく、表現の幅を広げる1本。軽くてシンプルな構造は、撮影に集中したいときにぴったりです。

これらのレンズは、α7Cのコンパクトで高性能な特性を活かしながら、多彩な撮影ニーズに対応できる神レンズばかりです。用途と好みに合わせて、自分にぴったりの1本を見つけてみてください。

α7c神レンズ選びで後悔しないために

α7Cは、ソニーが誇るフルサイズミラーレスの中でも特にコンパクトさと機能性を両立したモデルとして多くのユーザーに選ばれています。この記事では、α7Cをより快適かつ効果的に使いこなすための情報を、撮影シーン・機材選び・アクセサリー活用といった視点から幅広く紹介します。

運動会や旅行で使いたい望遠レンズ、作例で見る描写の違い、最新モデルとの比較、ライカレンズの装着検証、持ち運びに便利なケース選びや中古購入のコツまで、実践的な内容を網羅。あなたの撮影スタイルに最適な使い方を見つけるヒントになれば幸いです。

α7c 望遠レンズ 運動会に強い1本は?

運動会で活躍する望遠レンズには、被写体との距離を気にせず撮れる焦点距離と、動きに強いAF性能が求められます。α7cにおすすめの1本は「FE 70-300mm F4.5-5.6 G OSS」です。

このレンズは最大300mmまでの焦点距離に対応しており、グラウンドの端からでも子どもの姿をしっかり捉えることができます。また、光学式手ブレ補正(OSS)に対応しているため、手持ち撮影でもブレを抑えやすいのが特長です。

ただし、サイズと重量はやや大きめなので、三脚や一脚の併用を検討すると快適に使えます。軽さを重視したい場合は、焦点距離をやや抑えた「Tamron 70-180mm F2.8」も選択肢になります。

α7c 作例で分かるレンズ性能の差

α7Cの実力を把握するには、実際に撮影された作例を確認するのが最も効果的です。写真の雰囲気や仕上がりの違いから、使用するレンズによってどれだけ印象が変わるのかが一目でわかります。

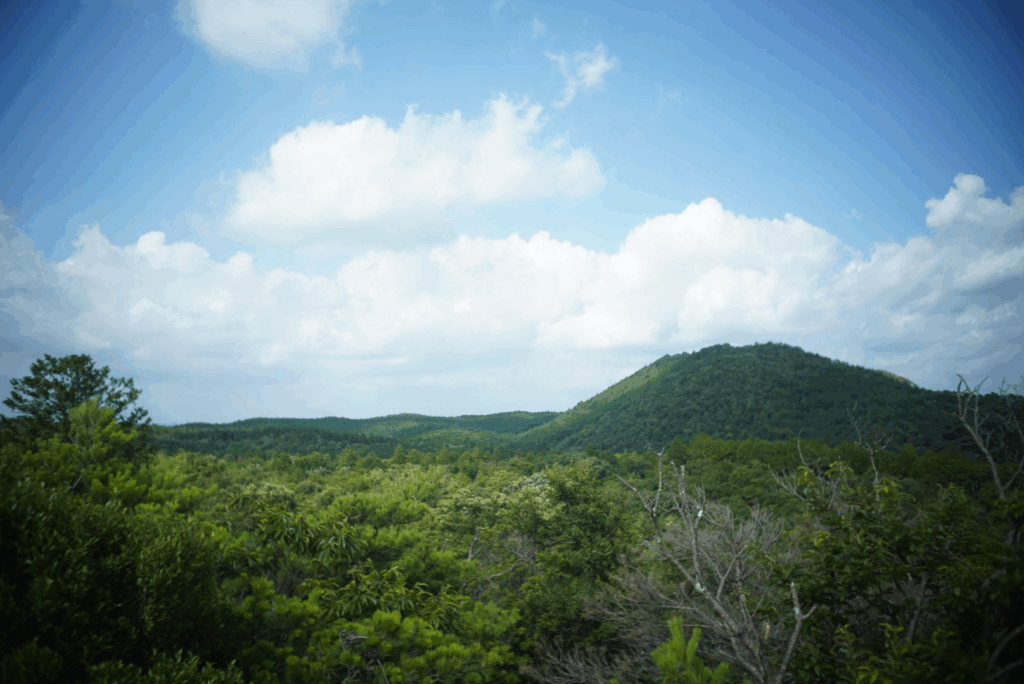

例えば、広角レンズを使った風景の作例では、奥行きのある構図や空のグラデーション表現が豊かに描かれています。一方で、標準域でのスナップ撮影では、色再現性やコントラストの高さが印象に残り、街中の何気ない風景にも引き込まれるような質感が出ています。

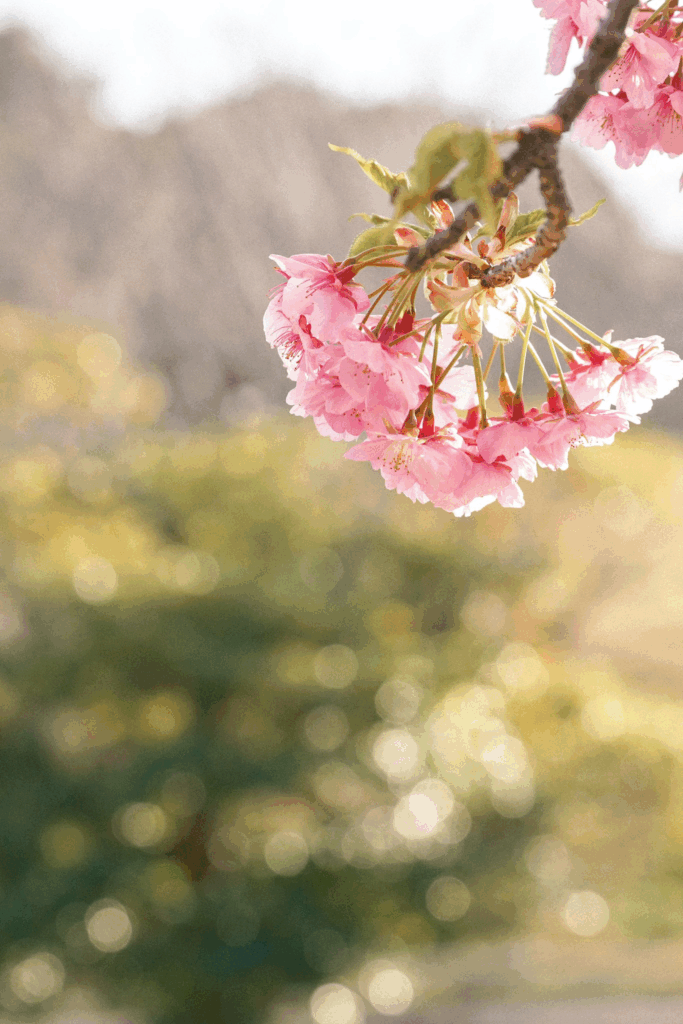

また、ポートレートの作例では、背景のボケ具合や被写体との距離感に大きな違いが見られます。特に開放F値が明るいレンズの場合、背景がとろけるようにぼけて被写体が引き立ちます。これにより、同じ構図でも見る人に与える印象が大きく変化します。

夜景や暗所での作例も注目すべきポイントです。高感度性能とノイズ処理のバランスが良いため、ISOを上げた状態でも色が潰れにくく、シャドウ部分も丁寧に描写されます。街灯の光や建物の陰影が自然に表現されており、撮って出しでも十分な完成度を持っています。

このように、作例からはレンズごとの描写特性だけでなく、α7C本体の持つダイナミックレンジやAFの正確さ、色の階調といった性能も感じ取ることができます。被写体やシーンに応じてレンズを変えながら、自分の理想の表現を探っていくのも、α7Cを使う醍醐味のひとつと言えるでしょう。

α7cとα7c II 比較で見る進化の違い

α7Cとα7C IIは見た目は似ていても、中身には明確な違いがあります。大きなポイントは、画像処理エンジンとAF性能です。

α7C IIには最新のBIONZ XRプロセッサーが搭載されており、α7cよりも処理速度が向上しています。その結果、連写性能やリアルタイムトラッキングの精度が強化され、動体撮影にもより対応しやすくなりました。

さらに、ボディ内手ブレ補正もα7C IIのほうが進化しており、最大7段分の補正効果が得られます。動画撮影を重視する人にとっても、α7C IIは優れた選択肢です。

ただし価格差は大きいため、静止画メインで使用し、予算を抑えたい場合は初代α7cでも十分に満足できるでしょう。

| 項目 | α7C | α7C II(α7cii) |

|---|---|---|

| 発売日 | 2020年10月 | 2023年9月 |

| 画像処理エンジン | BIONZ X | BIONZ XR(最新世代) |

| 有効画素数 | 約2,420万画素 | 約3,300万画素 |

| 手ブレ補正 | 5軸(最大5段分) | 5軸(最大7段分) |

| ISO感度(拡張) | 50~204800 | 100~51200(拡張:50~204800) |

| オートフォーカス方式 | リアルタイム瞳AF(人物・動物) | リアルタイム認識AF(人物・動物・鳥など) |

| 動画性能 | 4K/30p、FHD/120p | 4K/60p(Super35)、10bit 4:2:2収録対応 |

| EVF(ファインダー) | 約236万ドット | 約236万ドット(変わらず) |

| 液晶モニター | バリアングル式、約92万ドット | バリアングル式、約103万ドット |

| 本体重量(バッテリー込) | 約509g | 約514g |

| USB端子 | USB 3.2 Gen1 | USB-C(高速転送&給電対応) |

| UVC/UAC(Webカメラ機能) | 非対応 | 対応 |

| 価格帯(発売時) | 約20万円前後(ボディ単体) | 約28万円前後(ボディ単体) |

このように、α7C IIは画質・AF・動画・処理性能のすべてが強化されており、より万能な一台に仕上がっています。静止画だけでなく動画撮影や動体への対応力を求める方には、α7C IIが強くおすすめです。

一方で、コストパフォーマンスや軽快な撮影体験を重視するなら初代α7Cも依然魅力的です。どちらを選ぶかは、あなたの撮影スタイルや予算に応じて決めるとよいでしょう。

α7c ライカレンズ装着の相性検証

ライカレンズをα7cで使うためには、マウントアダプターが必要です。多くのライカMマウントレンズは、マニュアルフォーカスながらも描写力に優れており、α7cとの組み合わせで独特の味わい深い写真が撮れます。

特に、ライカの35mm F2や50mm F1.4はボケの柔らかさと繊細な描写で定評があります。α7cのフルサイズセンサーとの相性もよく、フィルムライクな仕上がりを楽しむことができます。

ただし、AFが使えないことや、レンズによっては周辺光量落ちや色かぶりが出やすい点には注意が必要です。これらを味として受け入れられるなら、ライカレンズは表現の幅を広げてくれる存在になります。

α7cの持ち運び/ケース選びの正解

α7Cはフルサイズながら小型軽量なボディが魅力です。そのサイズ感を活かすには、ケースも必要以上に大きすぎず、機動性と保護性能のバランスが取れたものを選ぶことが大切です。

一眼カメラ用として人気が高いのは、ミラーレス専用のセミハードショルダーケースや、バックパック内に収まるインナーボックス型ケースです。クッション性に優れ、持ち運び中の衝撃からカメラとレンズを守ってくれます。

● 軽量レンズ1本だけなら:Peak Design「Everyday Sling 3L」

軽装での撮影に出かけるなら、Peak Designの「Everyday Sling 3L」がおすすめです。

FE 40mm F2.5 G や FE 50mm F1.8 など、コンパクトな単焦点レンズとの組み合わせにぴったりで、本体+小物類も無理なく収納可能です。

- 撥水加工素材&軽量設計

- 仕切り付きでレンズと本体を分離収納可

- 日常バッグとしても違和感のないデザイン

● 中型ズームレンズ装着時:エレコム「off toco DGB-S043」

Tamron 28-75mm F2.8 や、Sony FE 24-105mm F4 G OSSなどのズームレンズ装着時には、余裕を持って収納できる縦型2気室タイプのカメラリュックが最適です。エレコムの「off toco DGB-S043」は、スタイリッシュなデザインと実用性を両立した人気モデルです。

- 背面とサイドの両方から機材にアクセス可能

- PCポケットは15.6インチまで対応で、撮影+作業に便利

- 収納部は着脱可能なインナーボックス式で、普段使いにも対応

- 小物ポケットが多く、バッテリーやSDカードもすっきり整理

カメラバッグに見えないシンプルな外観のため、街撮りや通勤スタイルにも馴染む一品です。中型ズームを装着したα7C本体に加え、交換レンズ1本とアクセサリー類を一緒に持ち歩く場合にも非常に便利です。

● レンズ2〜3本持ち歩くなら:Lowepro「ProTactic BP 350 AW II」

複数の交換レンズやアクセサリーを携帯したい場合は、Loweproのバックパック型「ProTactic」シリーズが最適です。大口径レンズや望遠レンズを含めたシステム収納に対応し、機材の保護力も高い設計です。

- 内部レイアウトを自由にカスタマイズ可能

- 全面アクセスで機材の取り出しが素早い

- 背面パネルに通気性があり、長時間背負っても快適

● 旅行や遠征向け:HAKUBA GW‑ADVANCE タンク レンズバックパック36

- 仕様:レンズ込みのカメラキット向け27–36 L収納。X-Pac素材を使用し軽量・耐久撥水。

- 特徴:3方向アクセス・三脚ストラップ・背面クッションで装備充実&機能的。

- おすすめポイント:耐候性があり、風雨を気にせず持ち運べます。旅行や出張にぴったりの収納力です。

このように、α7Cのサイズや使用するレンズに合わせてケースを選ぶことで、より快適で安全な撮影環境を実現できます。レンズ1本だけの街歩きから、本格的な撮影遠征まで、それぞれの用途に合ったバッグを選ぶことが、機材を長持ちさせるポイントです。

また、購入時は実際に収納してみるか、寸法を確認してから選ぶと失敗しにくくなります。ケース選びは、撮影体験の質を大きく左右する重要な要素のひとつです。

α7c 中古で神レンズをお得に狙う

中古市場を活用すれば、α7c対応の神レンズを新品よりも安く手に入れることができます。特に人気のある単焦点やGレンズシリーズは、中古でも状態の良い品が多く出回っています。

信頼できる中古ショップでは、シャッター回数や外観チェック、光学系の検査なども行われているため、初心者でも比較的安心して購入できます。ソニーストアの整備済み製品も検討の価値があります。

ただし、相場より極端に安い商品には注意が必要です。AFの不具合やマウントの緩みなど、使ってみないとわからないトラブルが潜んでいる可能性もあるからです。できるだけ保証付きの商品を選びましょう。

α7c 神レンズの選び方と活用法を総まとめ

- α7cは世界最小・最軽量クラスのフルサイズ機で機動力に優れる

- フルサイズセンサー搭載で背景ボケや高感度耐性が高い

- 瞳AFやリアルタイムトラッキングが人物・動物撮影に有効

- 自撮り・Vlogに適したバリアングルモニターを搭載

- 旅行や日常撮影には軽量広角のFE 20mm F1.8 Gが最適

- ポートレートには柔らかいボケが得られるFE 85mm F1.8がおすすめ

- 万能ズームのTamron 28-75mm F2.8 G2はシーンを問わず使いやすい

- スナップ向けには超軽量なFE 40mm F2.5 Gが好相性

- 動画や夜間撮影には明るく高解像なSigma 24mm F1.4が適している

- 初心者にはコスパの高いFE 50mm F1.8が導入にぴったり

- レンズ選びではF値・重量・携帯性のバランスが重要

- ケースはレンズの大きさに応じて選ぶことで快適に持ち運べる

- 運動会や遠景には望遠のFE 70-300mm F4.5-5.6 G OSSが活躍

- 中古市場を活用すれば神レンズを手頃な価格で入手可能

- 作例からはレンズごとの描写の違いとα7cの性能が実感できる

コメント