「α7C 使いにくい」と検索する人の多くは、購入を検討している段階で不安を感じていたり、すでに使用していて操作性に違和感を抱いているのではないでしょうか。

本記事では、そんな悩みや疑問に答えるべく、実際に多くのユーザーが指摘している使いにくさの理由や後悔につながるポイントを徹底的に検証します。操作性やグリップ性、α7Cのファインダーの見づらさ、さらにはα7Cの最高速度は?といった連写性能に関する評価、α7Cの充電時間は?という実用性に直結する情報まで、幅広く網羅しています。α7Cの長所と短所を正確に把握することで、自分にとって本当に必要なカメラかどうかが見えてくるはずです。

- α7Cが使いにくいと感じる具体的な理由

- 操作性やファインダーなど構造上の弱点

- 連写性能や充電時間といった実用面の特徴

- 自分の撮影スタイルにα7Cが合うかどうか

α7C 使いにくいと感じる人が続出?その真相

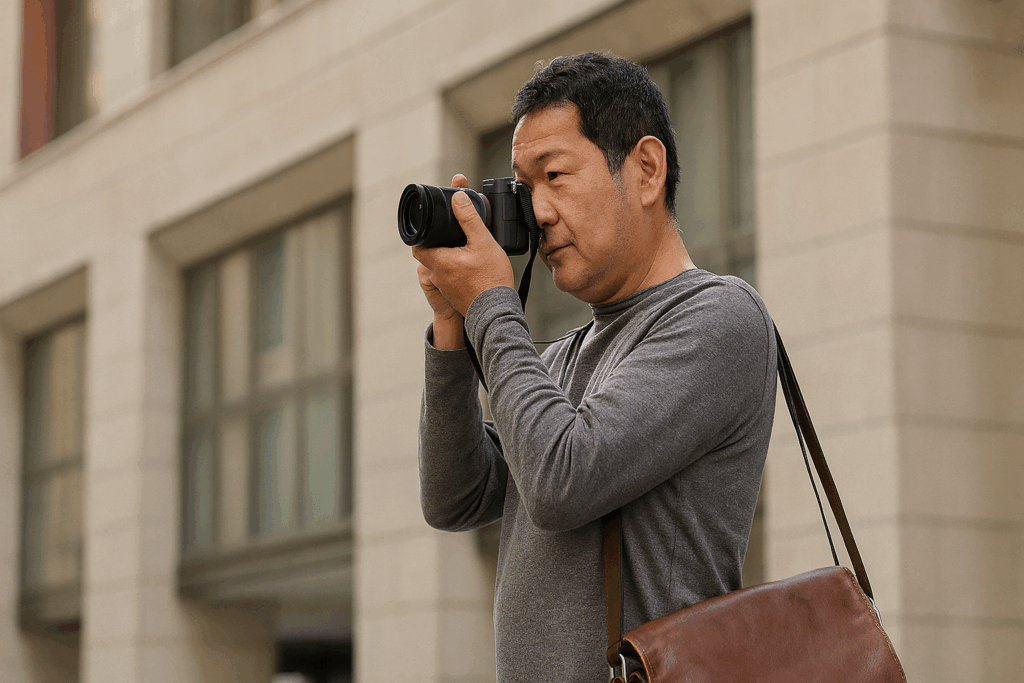

ソニーα7Cは、フルサイズセンサーを搭載しながら圧倒的なコンパクトさを実現したミラーレス一眼です。軽量で携帯性に優れる一方、「使いにくい」「操作が直感的でない」といった声も存在します。

そこで本記事では、α7Cの性能や操作性、構造的な特徴に加え、ファインダーや手ブレ補正、機能の搭載状況まで幅広く検証。メリットとデメリットを整理しながら、どのような人に向いているカメラなのかを丁寧に解説していきます。

α7C 性能の強みと弱点を整理

α7Cは、フルサイズミラーレスとしては非常にコンパクトでありながら、基本性能が高く評価されているカメラです。特に、約2,420万画素のセンサーと高精度なオートフォーカス機能により、多様なシーンで安定した撮影が可能です。

このカメラの強みは、リアルタイム瞳AFや4K動画記録への対応といった、実用性の高い撮影機能に集約されています。これらの性能は、スナップ写真やポートレート、日常の記録撮影において非常に有用です。

一方で、弱点も存在します。連写性能は最高約10コマ/秒とスペック上は優秀ですが、バッファの処理速度や連写中の操作性において上位機種に劣る印象があります。また、動画撮影時の熱対策は完璧ではなく、長時間撮影では発熱による自動停止が発生することもあります。

このように、α7Cはバランスの取れた性能を備えていますが、過度な期待をすると弱点が目立つ場合もあるため、用途に応じた選定が必要です。

α7C機能部分のまとめ

※スペックに関しては以下の関連記事を参照のこと

(迷わないα7c 神レンズ選び方と用途別最強レンズ集)

| 機能カテゴリ | 機能名 | 有無・対応状況 | 備考・注記 |

|---|---|---|---|

| オートフォーカス | リアルタイム瞳AF(人物・動物) | ◯ | 高精度で優秀な追従性能 |

| 手ブレ補正 | ボディ内5軸手ブレ補正 | ◯ | 静止画撮影に効果的 |

| 手ブレ補正 | アクティブ手ブレ補正 | × | 動画時に非対応(α7C IIでは対応) |

| タッチ操作 | タッチフォーカス | ◯ | ピント合わせが直感的 |

| タッチ操作 | タッチメニュー操作 | × | メニュー選択は不可(α7C IIで改善) |

| ファインダー | EVF(電子ビューファインダー) | ◯(小型) | 視認性がやや弱い/倍率0.59倍 |

| ストレージ | デュアルスロット | × | シングルスロットのみ対応 |

| 動画機能 | 4K撮影(30p) | ◯ | 4K60p非対応/APS-Cクロップなし |

| 動画機能 | FHD 120fps | ◯ | スローモーション撮影可 |

| 動画機能 | 長時間撮影耐性 | △ | 熱停止の可能性あり(連続撮影時) |

| オーディオ | ヘッドホン端子 | × | 外部モニタリング不可 |

| 外部接続 | USB給電/USB充電 | ◯ | 撮影中の給電にも対応 |

| 防塵防滴 | 防塵防滴構造 | △ | 簡易的な防滴対応のみ |

| カスタム性 | ファンクション(Fn)カスタム | ◯ | 任意設定が可能だが少数 |

| インターフェース | バリアングル液晶 | ◯ | 自撮り・Vlogにも対応 |

●搭載されていない or 弱い機能のまとめ:以下は、個人的にα7Cを使っていく中で「本来ほしかった」とされる機能です:

- アクティブ手ブレ補正非搭載:動画時に手ブレが目立ちやすく、外部ジンバルが必要になる場面があります。

- タッチメニュー操作に非対応:直感的な操作性がやや不足しています。

- ファインダーの視認性が弱い:倍率が低く、メガネ使用者には特に見づらいと感じられることがあります。

- SDカードスロットが1基のみ:バックアップや振り分け記録ができません。

- ヘッドホン端子なし:動画撮影時の音声モニタリングができず、音にこだわる撮影には不向きです。

このように、α7Cは日常的な撮影には十分な機能を備えつつも、「動画・業務用途」や「高い操作性」を求めるユーザーにとっては物足りなさを感じる部分もあります。

使用目的が明確な人ほど、機能の有無を把握して選ぶことが大切です。必要であれば、α7C IIなどの上位機に選択肢を広げることも検討してよいでしょう。

α7C 構造が操作性にどう影響するのか

α7Cは、世界最小クラスのフルサイズミラーレスを目指して設計されたモデルです。軽量・コンパクトな構造は持ち運びには最適ですが、その反面で操作性においていくつかの課題が浮き彫りになります。

特に顕著なのがグリップの浅さと形状の簡略化です。手の大きなユーザーにとっては指がしっかりとかからず、ホールド感が不安定になりがちです。これが原因で、片手での撮影時にカメラを落としそうになる場面や、重めのレンズ装着時に前傾バランスが悪くなるといった問題が発生しやすくなっています。

また、物理ボタンとダイヤルの少なさも、構造上の簡略化による影響です。多くのカメラでは右手親指周辺に複数のカスタムボタンや後ダイヤルが配置されていますが、α7Cではそれらが最小限に抑えられており、設定変更のたびにメニューへ入る必要が出てきます。

加えて、シャッターボタンの位置と傾斜角も操作感に影響します。ボディ上面の右前方にあるシャッターボタンは、やや斜め上を向いており、指を自然に伸ばした位置とわずかにズレが生じます。そのため、瞬時のシャッター操作が直感的でないという声も見られます。

このような構造的制約は、カメラ初心者にとってはあまり気にならないかもしれませんが、従来のαシリーズ(例:α7 IIIやα7 IV)に慣れたユーザーにとっては、違和感を覚える大きなポイントになります。

もちろん、これらの仕様は「携帯性を最優先する」という明確な目的のもとに設計されています。そのため、街歩きや旅行撮影など、機材を軽くしたい場面ではむしろ歓迎される設計です。

ただし、頻繁に設定変更を行う撮影スタイルや、大型レンズを装着しての長時間撮影には向いていない場面もあるため、購入前には「どのような使い方をするか」を明確にしておくことが重要です。

α7C ファインダーが見づらい理由とは?

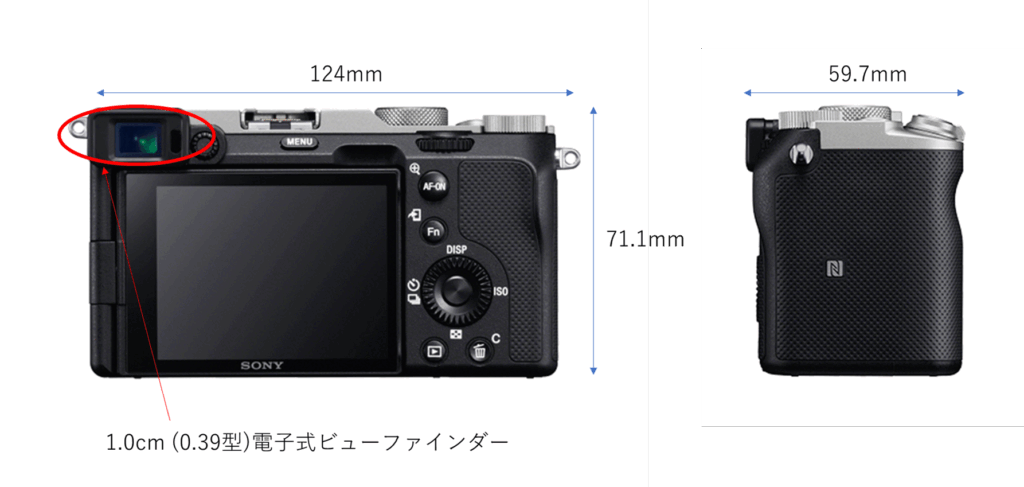

α7Cのファインダーに関しては、「見づらい」と感じるユーザーが一定数存在します。これには、ファインダーの配置と仕様が深く関係しています。

まず、ファインダーはボディ左上にオフセットされており、中央配置に慣れているユーザーにとっては違和感があります。また、ファインダー自体のサイズが小さく、倍率も控えめなため、情報の確認や構図決定がやや窮屈に感じられることがあります。

さらに、視度調整の幅も限られているため、メガネ使用者にとっては見づらさが強調されやすい構造です。これを改善するためには、必要に応じて液晶モニターとの併用や、慣れを前提とした使用が求められます。

α7C アクティブ手ブレ補正が使えない?

α7Cでは「アクティブ手ブレ補正」が搭載されていません。これは、動画撮影時に手ブレをより積極的に抑える機能であり、主に上位機種であるα7C IIなどに採用されています。

そのため、α7Cで歩きながらの動画撮影を行うと、手ブレが目立つ場合があります。電子的な手ブレ補正は一部使用可能ですが、クロップされることが多く、画角が狭くなる点にも注意が必要です。

この点に不満を感じる場合は、ジンバルなどの外部機材を活用することで撮影の安定性を補えます。もし動画中心での運用を考えているのであれば、他モデルとの比較も検討しておくべきです。

α7C 使いにくいし後悔?いらない? 理由を徹底検証

α7Cに対して「使いにくい」「後悔した」「いらない」といったネガティブな声があるのは事実です。ただし、その多くは用途や期待値のズレから生じていることが多いようです。

例えば、上位モデルのようなボタンのカスタマイズ性や、快適な操作を求めていた場合には、α7Cのシンプルな操作系が「物足りない」と感じられることがあります。また、動画性能を重視する人にとっては、前述の通り手ブレ補正やファインダー性能が不十分に思えるかもしれません。

とはいえ、軽量で持ち歩きやすく、必要十分な性能を備えている点は見逃せません。特に、初めてのフルサイズミラーレスとしては非常に優秀です。選択を誤らなければ、後悔の少ないカメラといえるでしょう。

α7C 使いにくいけど名機と呼ばれる理由

ソニーα7Cは、フルサイズミラーレスの中でも特にコンパクトなサイズと軽量設計が特徴のモデルです。その持ち運びやすさは、旅行や日常スナップなどで大きな強みとなる一方で、「操作性が犠牲になっているのでは?」という懸念の声もあります。また、後継機のα7C IIとのサイズ比較や、連写性能・充電まわりなど、細かい使い勝手に影響する要素も気になるところです。

この記事では、他社モデルとのサイズ比較や撮影機能、充電・メンテナンスに関する実用情報を含めて、α7Cの実力を多角的に検証します。

α7C サイズ 他比較で見えたメリット

α7Cの大きな特長の一つが、フルサイズセンサーを搭載しながら非常にコンパクトである点です。従来のフルサイズ機、たとえば同じソニーのα7 III(約650g)やα7 IV(約659g)と比べても、α7Cは**約509g(バッテリー・カード含む)**と明確に軽量です。

この差は、実際に手に持ったときの負担感に直結します。特に長時間の街歩き撮影や旅行の際には、「あと100g」が意外と大きな差になる場面もあります。

●他社製の小型ミラーレスカメラと比較:ここでは、主要メーカーのコンパクトモデルと比較して、α7Cのサイズメリットを具体的に見てみましょう:

| メーカー | モデル名 | センサーサイズ | サイズ(mm) | 重量(バッテリー込) |

|---|---|---|---|---|

| ソニー | α7C | フルサイズ | 約124×71.1×59.7 | 約509g |

| キヤノン | EOS RP | フルサイズ | 約132.5×85×70 | 約485g |

| ニコン | Z5 | フルサイズ | 約134×100.5×69.5 | 約675g |

| 富士フイルム | X-S20 | APS-C | 約127.7×85.1×65.4 | 約491g |

| リコー | GR III | APS-C(固定レンズ) | 約109.4×61.9×33.2 | 約257g |

この比較からわかる通り、α7CはフルサイズながらAPS-C機に近いサイズ感を実現しており、他社の同クラスのフルサイズより明らかに小型・軽量であることが見て取れます。

例えばキヤノンのEOS RPはα7Cよりもわずかに軽量ですが、グリップ形状や性能バランスを考えると、α7Cの方がモダンな設計といえます。また、ニコンZ5は性能面で競合しますが、本体サイズと重量で大きく差があるため、携帯性重視ならα7Cが有利です。

●サイズのメリットが活きるシーン:このサイズ感は、カメラバッグを選ばず収納できるという点でも利便性が高く、日常のスナップ撮影や旅先での散策、カフェ撮りといった「カメラを持ち出すこと自体が目的になるような場面」でその真価を発揮します。

また、女性や年配のユーザーにも扱いやすい軽さは、カメラ初心者にとっても安心材料になります。

●サイズと操作性のトレードオフ:ただし、コンパクト化の代償として、グリップの浅さやボタン配置の簡略化といった操作面での不満が出ることもあります。特に大型レンズを装着したときには前後バランスが取りづらく、長時間使用では手に疲労を感じやすいこともあります。

それでも、「とにかく軽くてフルサイズが欲しい」というニーズに対しては、α7Cは極めて理想的な1台といえるでしょう。コンパクトさと画質の両立を求める人には、今でも十分価値のある選択肢です。

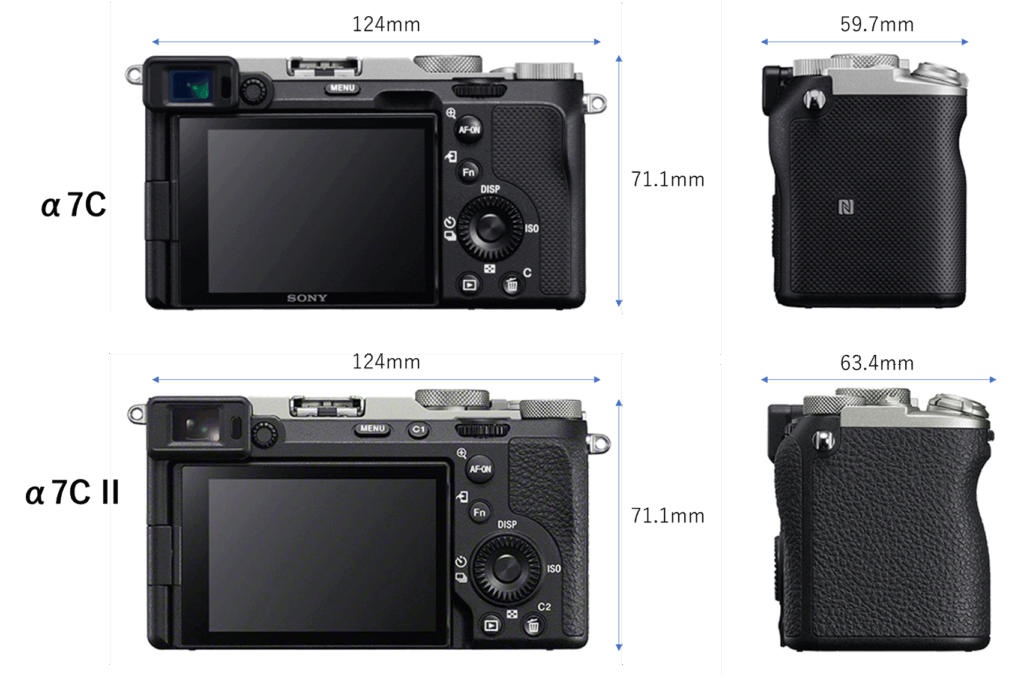

α7Cとα7C IIのサイズ比較結果とは

α7C IIは、初代α7Cのデザインやコンセプトを継承しつつも、若干サイズが大きくなっています。とはいえ、その差はわずかで、外形寸法では数ミリ程度の違いにとどまっています。

具体的には、α7C IIは高さと厚みがやや増しており、これにより操作性が向上しています。特にグリップ部分の改良により、手の大きな方でも安定して持ちやすくなっています。

また、重量も数十グラム増加しているものの、実際の使用感では許容範囲内と感じる人が多いようです。つまり、サイズはやや大きくなったものの、使い勝手とのバランスを取った妥当な変更と言えるでしょう。

α7Cの最高速度は?撮影機能を解説

α7Cは、最大約10コマ/秒の連写性能を備えており、動きのある被写体の撮影にも十分対応できる仕様となっています。この速度は、上位モデルであるα7 IIIと同等であり、コンパクトボディにフルサイズセンサーを搭載したカメラとしては非常に優秀な部類に入ります。

また、AF(オートフォーカス)とAE(自動露出)の追従を維持したままの連写が可能なため、光の変化が激しい屋外や被写体の動きが読みにくい状況でも安定した撮影が可能です。

特筆すべきは、リアルタイム瞳AFとリアルタイムトラッキングAFの精度です。これにより、人物や動物の目を自動で認識し、高速で移動していてもピントを維持します。特に、子どもの運動会やペットの走る姿など、素早く動くシーンではその性能が効果的に発揮されます。

ただし、連写モードを長く使用するとバッファ(画像一時保存領域)の容量が限界に達し、処理が追いつかずカメラが一時的に操作不能になることがあります。この現象は、特にRAW形式で連続撮影を行った場合に起きやすくなります。

このため、UHS-II対応の高速SDカードを使用することや、必要に応じてJPEG記録に切り替えるといった運用の工夫が求められます。

また、撮影スタイルによっては連写の音(シャッター音)も気になる場合があるため、静かな場所での使用時にはサイレントシャッターへの切り替えもおすすめです(ただし、サイレントシャッター使用時にはローリングシャッター現象に注意)。

このように、α7Cは小型ながらもプロユースに近い連写性能を実現しており、日常から動体撮影まで幅広く活用できるポテンシャルを備えています。

α7Cの充電時間は長い?短い?

α7Cは、USB給電と充電の両方に対応しているため、利便性の高いバッテリー運用が可能です。充電は、USB Type-C端子を使用してカメラ本体に直接給電する形式となっており、別途充電器がなくても運用できます。

フル充電にかかる時間は約2.5〜3時間が目安ですが、これは使用する電源アダプターの出力に左右されます。たとえば、5V/1.5Aの一般的なUSB充電器では充電が遅くなりやすく、9V/3A以上の高出力対応充電器を使用すれば、ある程度スピードが改善されます。

ただし、α7Cは急速充電には正式対応していないため、iPhoneや一部Androidスマートフォンのような超高速充電は期待できません。外出前に短時間で充電を済ませたい場合にはやや不便さを感じる可能性があります。

さらに、動画撮影や連写、Wi-Fi通信などでバッテリー消費が激しい場面では、1バッテリーでは撮影時間が足りないケースもあります。特に4K動画や長時間露光などの撮影では、1時間前後で残量が尽きる場合もあるため、予備バッテリーを最低1本は持ち歩くことをおすすめします。

一方で、α7Cは撮影中でもUSBからの給電が可能という強みがあります。これにより、モバイルバッテリーやAC電源と接続しながら長時間撮影を継続することが可能です。定点撮影やライブ配信、商品撮影などにおいて、電源切れの心配が少ない点は大きなメリットです。

また、USB給電はモバイルバッテリーとの相性も良く、旅行先や屋外撮影でも簡単に電源確保ができる点で、α7Cのモバイル性をさらに高めています。

このように、充電速度に大きな特徴はないものの、柔軟な給電方法と撮影中の持続性に優れた設計が、実用面での信頼性を高めていると言えるでしょう。

α7Cのクリーニング方法を詳しく紹介

α7Cのクリーニングには、外装とセンサーの2つのケアが必要です。外装については、柔らかいマイクロファイバークロスでホコリや指紋を優しく拭き取るのが基本です。

センサーのクリーニングについては、α7Cには自動のセンサークリーニング機能が搭載されており、電源オフ時に振動でゴミを除去する仕組みがあります。これだけで落ちない汚れがある場合には、専用のブロアーやクリーニングスティックを使う方法もあります。

ただし、センサーは非常に繊細な部品なので、無理なクリーニングは避け、心配な場合はメーカーのメンテナンスサービスを利用するのが安全です。

まとめ α7Cは使いにくいのか?

α7Cに対して「使いにくい」と感じる声があるのは事実ですが、それはあくまで一部の使用スタイルや期待値とのギャップに起因しているケースが多く見られます。

使いにくいと感じる理由

主に以下のような点が「使いにくさ」として挙げられています:

- 操作ボタンやダイヤルの数が少ない

設定変更にワンステップ多くかかり、直感的な操作を求めるユーザーにはややストレスに。 - グリップの浅さとホールド性の弱さ

コンパクトさを優先した設計のため、大型レンズとのバランスが悪く、長時間使用では手が疲れやすい傾向があります。 - 小さめのEVF(ファインダー)

視認性がやや劣り、特にメガネ使用者にとっては構図確認がしづらいという声もあります。 - アクティブ手ブレ補正が非搭載

動画撮影において手ブレ補正が限定的であり、歩き撮りには不向きな面もあります。

これらの点が、「α7Cは使いにくい」と言われる背景となっています。

α7Cのメリットと魅力

一方で、使いやすさを感じるポイントや、他モデルにはない魅力も明確です:

- フルサイズセンサー搭載で圧倒的に小型・軽量

他社の同クラスフルサイズと比べても圧倒的にコンパクト。バッグに入れてもかさばらず、旅行や街撮りに最適です。 - リアルタイム瞳AFや高精度なAF性能

人物・動物の撮影ではオートフォーカスの追従性が非常に高く、初心者でも安心して撮影できます。 - USB給電対応で運用の自由度が高い

撮影中の給電にも対応しており、長時間の撮影やライブ配信にも柔軟に対応可能です。 - 4K動画や10コマ/秒連写など基本性能が充実

静止画・動画ともに幅広いシーンに対応できるため、入門者からセミプロまで用途の幅が広い一台です。

α7Cはどんな人におすすめか?

以下のような人にとって、α7Cは非常に相性の良いカメラです:

- 軽量で高画質なカメラを持ち歩きたい人

フルサイズ機の中でも圧倒的な軽さで、日常的に持ち出すハードルが下がります。 - 撮影設定よりも「撮ること」を重視したい人

カメラに複雑な操作を求めない人には、シンプルで扱いやすい操作系が逆に魅力に映るでしょう。 - スナップ・旅・日常記録などラフな撮影が中心の人

コンパクトボディと高性能AFの組み合わせは、機動力が求められるシーンで真価を発揮します。

一方で、以下のような人は注意が必要です:

- 操作性やカスタマイズ性を重視する中・上級者

α7 IIIやα7 IVなど、ボタン数やグリップ性の高い上位モデルのほうが快適に使えます。 - 動画撮影中心で手ブレ補正やモニタリングにこだわりたい人

α7C IIや他メーカーの動画向け機種のほうが適している場合があります。

結論:使いにくさ=目的に合っていないだけ:α7Cが「使いにくい」と感じられるかどうかは、使用者の目的と使い方に大きく左右されます。そのため、撮影スタイルを明確にしてから選ぶことで、後悔のない購入につながるはずです。

軽さ・性能・画質をバランス良く備えたα7Cは、フルサイズデビューにも最適な一台です。目的に合えば、むしろ「使いやすい」と感じることすらあるでしょう。

α7C 安く買うための賢い購入術

α7Cをできるだけ安く購入するには、いくつかのポイントを押さえることが大切です。まず、価格比較サイトやショッピングモールのセール時期を活用するのは基本です。特に年末年始や決算期には大幅な値引きが行われることがあります。

さらに、アウトレット品や中古品も視野に入れると選択肢が広がります。信頼できる販売店であれば、初期不良や動作確認済みの個体が揃っているため、コストを抑えながら安心して購入できます。

また、カメラ下取りキャンペーンを利用することで、手持ちの機材を活用して実質価格を下げることも可能です。こうした情報をこまめにチェックすることが、賢い買い方につながります。

補足)α7C II 使いにくいという声もある?

α7C IIは、初代α7Cで指摘された操作性や機能面の改善が図られたモデルですが、それでも「使いにくい」と感じる人がいるのは事実です。

主な理由としては、メニュー構成やボタン配置に慣れるまでに時間がかかること、α7 IVなどと比べてダイヤル数が少ないことなどが挙げられます。また、コンパクトさを維持しているため、グリップのフィット感に違和感を覚えるという声も見られます。

つまり、改良されたとはいえ万人向けの操作性ではないため、使い勝手を重視する人は、実際に手に取って操作感を確かめることが重要です。

α7C 使いにくいと感じる理由を総括

本記事のまとめを以下に列記します。

- グリップが浅く、大型レンズ装着時に安定感に欠ける

- ダイヤルやボタンの数が少なく操作に手間がかかる

- シャッターボタンの位置が不自然で押しづらい

- EVFの倍率が低く視認性が悪い

- ファインダーがボディ左上にあり違和感を覚えるユーザーが多い

- メガネ使用者にとってファインダーが見づらい

- タッチメニュー操作が非対応で直感的に扱いにくい

- アクティブ手ブレ補正が非搭載で動画撮影に不向き

- ヘッドホン端子がなく動画撮影時の音声確認ができない

- SDカードスロットが1基でバックアップ運用ができない

- 長時間撮影では熱停止のリスクがある

- 急速充電に非対応で外出前の充電効率が悪い

- カスタムボタンが少なく撮影スタイルの柔軟性が低い

- 設定変更にメニュー操作が必要でテンポが乱れやすい

- 中上級者が求める操作性や拡張性に物足りなさがある

コメント