カメラチューリップマークは、iPhoneのカメラが近接撮影(マクロ撮影)に最適化された状態を示すサインです。「iPhone カメラ チューリップマーク なに 意味」と検索した方の多くは、チューリップマークの意味や表示される条件、出し方や出てこないときの原因と対処法まで、まとめて知りたいと感じているでしょう。

一方で、「チューリップマークで撮ると画質が悪い」「接写でピントが合わない」「ぼやけるのを繰り返す」といった悩みも少なくありません。また、「チューリップマークはいらないから消せる?」「マクロ接写の具体的な使い道は?」「iPhoneのどの機種がマクロ撮影に対応している?」「ズーム撮影や広角撮影との違いは?」といった疑問を持つ人も多いはずです。

この記事では、カメラチューリップマークの仕組みから活用テクニック、設定方法、トラブル解決、撮影の応用ポイントまでを体系的に解説します。読後には、あなたの写真の再現性とクオリティが一段と高まるはずです。

・チューリップマークの意味と表示条件の整理

・出し方や出てこないときの具体的な対処

・対応機種とおすすめ設定の実践ガイド

・ズームや広角との違いと使い分けの基準

カメラチューリップマークの意味を完全解説!

●このセクションで扱うトピック

- iPhoneのカメラチューリップマークってなに?意味をわかりやすく説明

- チューリップマークの表示条件を知って賢く使いこなそう

- チューリップマークの出し方をマスターして撮影をレベルアップ

- チューリップマークが出てこないときの原因と対処法まとめ

- チューリップマークがいらないと消す前に知っておくべき注意点

- iPhoneのマクロ撮影 対応機種とおすすめ設定ガイド

iPhoneのカメラチューリップマークってなに?意味をわかりやすく説明

近接撮影に最適化された状態を知らせるサインが、カメラ画面に現れるチューリップマークです。対応機種では被写体に約2センチまで寄ると、カメラが自動的に超広角レンズ(0.5倍)へ切り替わり、最短撮影距離が短縮されます。この切り替えにより、通常の撮影距離では捉えにくい細部の質感や微細なエッジが明瞭に描写されます。

技術的には、被写体との距離が縮むほど被写界深度(ピントの合う奥行きの範囲)は浅くなります。そこで画像処理(シャープネス、ノイズリダクション、レンズ補正)と、AF(オートフォーカス)の近接域アルゴリズムが組み合わさることで、輪郭の甘さや周辺部の収差を抑えながら、画面の隅々まで解像感を高める仕組みです。超広角レンズを使う理由は、焦点距離が短いほど最短撮影距離を詰めやすく、センサー面と被写体を近づけても合焦が可能になるためです。

表示の瞬間にわずかな画角変化や視差が生じるのは、レンズ切り替えに伴い主点位置が変わるためです。フレーミングがズレたように感じたときは、カメラを数ミリ単位で前後させて構図を微調整し、画面タップで合焦点を確定します。露出を下げすぎるとシャッター速度が落ちブレやすくなるため、室内では補助光を加える、もしくは固定具(三脚、スタンド)を用いて安定性を確保すると再現性が上がります。

より厳密な最短距離の目安や、切り替えの手動制御(マクロコントロール)の方法は、Appleのユーザーガイドが一次情報源として整理しています(出典:Apple公式サポート「iPhoneでマクロ写真とビデオを撮影する」 )。

用語の補足

- 被写界深度:ピントが合って見える距離の幅。近接ほど浅くなり、わずかな前後移動でボケが生じやすくなります。

- 最短撮影距離:レンズがピントを合わせられる最短の距離。マクロ対応では数センチまで近づけます。

- 視差・画角変化:レンズ切り替え時に主点位置(レンズの光学中心)が変わることで、構図がわずかにズレて見える現象です。

チューリップマークの表示条件を知って賢く使いこなそう

表示の条件は大きく三つに整理できます。第一に対応機種であること、第二に設定でマクロ関連のコントロールが有効であること、第三に被写体との距離が近接域(目安は約2センチ前後)に入っていることです。写真モードでは安定して現れ、動画でも近距離では機能しますが、ポートレートや夜景などモードによっては切り替えの挙動やUI表示が変わる場合があります。

環境光が十分なときはAFが被写体のコントラストを捉えやすく、マークの出現もスムーズです。逆に室内の低照度環境や被写体のコントラストが低い場面では、AFが前後に行き来して切り替えが遅れることがあります。こうしたときは、以下の手順を踏むと表示が安定します。

- 1倍で構え、被写体へゆっくり近づく

- マークが表示されたら一旦停止し、タップAFで狙点を固定

- 露出スライダーで明るさを小刻みに調整

- 必要に応じてマクロコントロールで自動切り替えを固定

被写体が斜めになっていると、ピントが合う範囲が奥行き方向に薄く広がるため、主題面をできるだけセンサーと平行に整えると合焦率が高まります。金属やガラスのように反射が強い素材では、カメラを数度傾けて反射光の角度をずらし、AFが迷わない面(コントラストのあるエッジ)をタップすると表示と合焦が安定します。

よくある疑問へのヒント

- マークが出ない:距離が遠い、光量不足、設定オフの可能性があります。数センチ単位で寄り直し、照度を確保し、設定のマクロコントロールを確認します。

- 点いたのにぼやける:最短距離を下回っている、または手ブレの影響が考えられます。ほんの少し後退してからタップAFを行い、脇を締めて撮影します。

- 切り替えで構図がズレる:レンズ主点の違いによる視差です。切り替え後に微調整し、必要なら自動切り替えをオフにして固定します。

撮影現場では、距離・光量・設定の三点を順番に検証する手順が最も効率的です。距離を調整しても表示が不安定なときは、被写体のエッジやテクスチャなどコントラストの高い領域にタップAFを置き、ISOが上がり過ぎない範囲で露出を確保すると、切り替えと描写が安定します。

チューリップマークの出し方をマスターして撮影をレベルアップ

チューリップマークを確実に出すためには、マクロ撮影の仕組みと条件を理解した上で、実際の操作を丁寧に行うことが大切です。

このマークは単なる装飾ではなく、iPhoneが自動的にマクロ撮影モードへ切り替わったことを示す「視覚的なサイン」です。つまり、マークが表示された瞬間にカメラが近接撮影専用のフォーカス制御に入っており、数センチ単位の細やかなピント調整が行われているということです。

まず、出し方の基本は「被写体にゆっくりと近づくこと」です。最初に通常の1倍カメラ(広角レンズ)で構え、花やアクセサリーなど被写体に対して焦らず静かに接近します。目安としては約2〜5センチ程度まで近づくと、画面左下や右上にチューリップマークが自動的に現れます。この表示が出た時点で、マクロ撮影モードが有効になっており、近距離のピント最適化が始まっています。

設定で「マクロコントロール」を有効にしている場合、画面上のマクロアイコンをタップすることで手動のオンオフ切り替えも可能です。この手動切り替え機能は、iOS 15.2以降のProシリーズで正式に搭載されており、被写体によってマクロの有効・無効を使い分けたいユーザーには非常に便利です。

マークが表示されたら、すぐにシャッターを押さず、一度カメラを静止させましょう。次に、被写体の主題(例:花弁の中央や金属の刻印部分)をタップしてピントを確定します。その状態で、画面右側にある露出スライダーを上下に動かし、明るさを微調整します。マクロ撮影では少し明るめに設定することで、細部のテクスチャや立体感が際立ちやすくなります。

撮影の際は、手ブレを防ぐことが最も重要です。マクロは被写界深度(ピントが合う範囲)が極めて浅く、わずかな揺れでもピントが外れてしまいます。

次のような方法で安定性を高めましょう。

- 両肘を体に密着させ、脇をしっかり締める

- 壁や机に腕を固定して構える

- スマートフォン用三脚やスタビライザーを活用する

- タイマー撮影や音量ボタンシャッターを利用し、押し込みブレを防ぐ

また、自然光の下ではマクロモードのAFがスムーズに働くため、可能であれば日中の明るい環境で撮影するのが理想です。蛍光灯下では光がチラついてAFが迷う場合があるため、照明の角度を変えるか、デスクライトなどで補助光を加えると効果的です。

撮影のワンポイントアドバイス

- 被写体の素材(ガラス・金属など)に反射がある場合は、角度を3〜5度変えて撮影する

- 背景が近すぎるとAFが混乱するため、できるだけ単純な背景を選ぶ

- RAW形式で撮影すると後から色や明暗の調整がしやすく、質感再現が向上する

これらを意識することで、単にチューリップマークを出すだけでなく、その表示を撮影品質向上のサインとして活かすことができます。

チューリップマークが出てこないときの原因と対処法まとめ

チューリップマークが出てこない場合、多くは「距離」「光量」「設定」の3つの要因に集約されます。

それぞれの原因を理解し、順に確認していくことで、マークが安定して表示されるようになります。

1. 距離の問題

マクロ撮影モードが作動するには、被写体との距離が一定の範囲内に入る必要があります。おおよそ2〜5センチが目安で、それ以上離れるとマクロ域に入らず、マークは表示されません。逆に1センチ以下まで近づきすぎると、レンズの最短撮影距離を下回ってしまい、ピントが合いません。

正しい方法は、ゆっくりと被写体に近づき、画面上のマークが出る直前の距離を維持することです。その位置で構図を安定させると、最も鮮明な結果を得られます。

2. 光量不足

光量が少ない環境では、オートフォーカス(AF)が被写体のコントラストを検出できず、マクロ切り替えが遅れることがあります。暗い室内での撮影時には、デスクライトやスマートフォンの補助照明を使うことでAFの迷いを防げます。自然光下でも逆光の場合はマークが表示されにくいため、被写体の手前から光を当てる「順光」構図を意識しましょう。

3. 設定の確認

iPhoneのカメラ設定で「マクロコントロール」が無効になっている場合、マークが表示されないことがあります。設定アプリを開き、「カメラ」→「マクロコントロール」をオンにしてください。また、iOSのバージョンによっては、マクロ表示が一部のモードで制限されていることがあります。常に最新のiOSにアップデートしておくことも有効です(出典:Apple公式サポート「iPhoneユーザーガイド」)。

4. アプリや端末の一時的な不具合

まれにカメラアプリの動作が不安定になり、マークが表示されないケースもあります。こうした場合は次の手順を試してください。

- カメラアプリを一度終了して再起動する

- 他のアプリをすべて閉じてから再試行する

- iPhone本体を再起動してメモリをリセットする

これらのリフレッシュ操作により、マクロ判定の処理が正常に復帰することがあります。

5. マークが出ないときのチェックリスト

- 撮影距離:2〜5センチを維持しているか

- 光量:被写体全体が明るく照らされているか

- 設定:「マクロコントロール」が有効になっているか

- アプリ:再起動で一時的な不具合を解消したか

以上の項目を確認すれば、ほとんどのケースでチューリップマークが正常に表示されます。

マークは単に機能の目安ではなく、最適なピントと描写を得るための重要なインジケーターです。カメラが自動的に判断する仕組みを理解し、環境と設定を整えることで、より安定したマクロ撮影を楽しむことができます。

チューリップマークがいらないと消す前に知っておくべき注意点

チューリップマークを非表示にしたいと感じるユーザーは少なくありません。撮影中に自動で切り替わるたびに画角が変わったり、フォーカスが動いたりすることに違和感を覚えるためです。しかし、安易にオフにすると、マクロ撮影の本来の性能を活かせなくなる可能性があります。

このマークは、カメラが「近距離被写体を最適に撮影するモード」に自動移行していることを示しています。言い換えれば、チューリップマークを消す=自動マクロ切り替えを無効化するということです。

無効化の方法は、iPhoneの設定アプリから簡単に行えます。

手順は以下の通りです。

- 設定アプリを開く

- 「カメラ」を選択

- 「マクロコントロール」をオンにしておく(ここを有効にしないと切り替えが制御できません)

- カメラアプリを開き、チューリップマークが出た状態でアイコンをタップすると、マクロモードをオフにできる

この設定を利用すると、必要に応じてマクロ撮影を手動で制御できるようになります。つまり、チューリップマークが煩わしいときはオフにしつつ、必要なときだけ再びオンにする柔軟な運用が可能です。

ただし、完全に無効化すると、カメラは被写体との距離が近くても標準レンズのフォーカスを維持したままとなり、被写体の細部(文字や繊細な模様など)が解像されにくくなります。

特に、製品撮影や書類の撮影など、細部の鮮明さが重要なケースではマクロをオフにすることで失敗率が上がります。構図がズレたり、フォーカスが浅くなる原因の多くは、マクロのON/OFF切り替え時に発生するわずかな視差やフォーカスポイントの移動によるものです。

したがって、マークを消すよりも次のような方法を試す方が実用的です。

- 撮影時にスマホを固定し、構図の変化を最小限にする

- 被写体との距離を固定し、フォーカスの切り替えを防ぐ

- マクロをオンのままでも構図を維持できるよう、グリッド線で水平を確認する

これらの方法を実践すれば、チューリップマークを完全に消さなくても、快適に撮影を行うことが可能です。

また、Apple公式サポートでも「マクロコントロールを利用して自動切り替えを調整できる」と明記されており、ユーザーに柔軟な選択を推奨しています。つまり、チューリップマークを完全に無効化するよりも、「状況に応じて制御する」方が、画質と利便性の両方を保てる最適解と言えます。

iPhoneのマクロ撮影 対応機種とおすすめ設定ガイド

iPhoneのマクロ撮影機能は、近接撮影に特化した専用ハードウェアとソフトウェア制御の融合によって実現されています。

特に対応機種では、わずか2cmの距離からもピントを合わせられる超広角レンズと、AIによるリアルタイムフォーカス補正が連携し、被写体の質感を極めて高精細に再現できます。

以下に、最新のマクロ撮影対応iPhone機種一覧表を掲載します。対応モデルごとの主要スペックを比較することで、どの機種がどのような撮影に向いているかが一目で分かります。

■ iPhoneマクロ撮影対応機種一覧表

| 機種名 | 発売年 | 対応レンズ | 最短撮影距離 | 特徴・備考 |

|---|---|---|---|---|

| iPhone 13 Pro | 2021年 | 超広角(13mm, f/1.8) | 約2cm | 初めてマクロ撮影に対応。高精細な近接描写が可能。 |

| iPhone 13 Pro Max | 2021年 | 超広角(13mm, f/1.8) | 約2cm | ProRAW対応。大型センサーで明るい描写。 |

| iPhone 14 Pro | 2022年 | 超広角(13mm, f/2.2) | 約2cm | 第2世代マクロ制御。暗所性能が向上。 |

| iPhone 14 Pro Max | 2022年 | 超広角(13mm, f/2.2) | 約2cm | 手ブレ補正とマクロAFの安定性が強化。 |

| iPhone 15 Pro | 2023年 | 超広角(13mm, f/2.2) | 約2cm | A17 Pro搭載。AI補正により細部の再現性が向上。 |

| iPhone 15 Pro Max | 2023年 | 超広角(13mm, f/2.2) | 約2cm | 新世代ISPでマクロ時の階調表現がより自然に。 |

(出典:Apple公式技術仕様)

■ マクロ撮影を快適に行うためのおすすめ設定

マクロ撮影のポテンシャルを最大限に引き出すには、iPhoneの設定と撮影環境の最適化が不可欠です。以下の設定を確認しておきましょう。

1. マクロコントロールを有効にする

「設定」→「カメラ」→「マクロコントロール」をオンにすることで、自動切り替えを手動制御できます。

特に被写体との距離が頻繁に変わる場合や、画角変化を避けたいときに便利です。

2. グリッド表示をオンにする

「設定」→「カメラ」→「グリッド」をオンにすると、構図の水平とバランスを保ちやすくなります。

マクロ撮影では被写界深度が浅く、ほんの数ミリの傾きでピントが外れやすいため有効です。

3. AE/AFロックで露出とフォーカスを固定

被写体を長押しして「AE/AFロック」が表示されるまで保持します。

これにより、光の変化や手ブレによるピントずれを防げます。

4. RAWまたはProRAW撮影を活用する

RAW撮影では、後編集で明るさや色温度を自由に補正できるため、被写体の素材感をより正確に再現できます。

特に製品撮影やアートワークの記録に最適です。

5. 三脚やスタンドを使用する

暗所撮影や長時間露光ではスマホ用三脚を使用し、ISO感度を低く抑えましょう。

これにより、ノイズの少ない高解像度の写真を安定して撮影できます。

■ マクロ撮影に向いているシーンの例

| 被写体ジャンル | 活用シーン | ポイント |

|---|---|---|

| 自然物(花・昆虫・植物) | 季節の観察や図鑑づくりに | 自然光で撮ると色再現が自然に仕上がる |

| 製品撮影(アクセサリー・時計など) | ECサイト掲載やレビュー写真に | 光の角度を変えると質感が際立つ |

| 印刷物・資料 | 書籍・パンフレット・名刺など | 手ブレ防止に三脚の利用がおすすめ |

| 料理・スイーツ | テーブルフォトやSNS投稿に | サイド光で立体感を出すとおいしそうに写る |

iPhoneのマクロ撮影対応機種では、ハードウェアの光学性能とAI補正アルゴリズムの融合により、一眼カメラに迫るクオリティの近接撮影が可能です。

マクロコントロール・グリッド表示・RAW撮影などの設定を組み合わせれば、被写体の微細なディテールを忠実に再現できます。

小さな被写体を、これほど大きく・美しく・正確に表現できるスマートフォンは他にありません。

あなたの手元のiPhoneでも、設定と撮影距離を意識するだけで、日常が“作品”に変わる一枚を残せます。

カメラチューリップマークを活かした撮影テクニック

●このセクションで扱うトピック

- マクロ接写の使い道で写真が劇的に変わる

- 接写でピント合わないときに試したい簡単な改善方法

- ぼやけるが繰り返すときの原因と防ぐためのコツ

- チューリップマーク時に画質悪いと感じるときの見直しポイント

- ズーム撮影との違いや使い分けで被写体を美しく撮るコツ

- 広角レンズ撮影との違いを理解して最適な構図を選ぶ方法

- チューリップマークで撮れる写真の魅力と実例紹介

- まとめ:カメラチューリップマークを知って撮影をもっと楽しく

マクロ接写の使い道で写真が劇的に変わる

マクロ接写の魅力は、肉眼では見過ごしてしまう微細な世界を「主役」として切り取れることにあります。

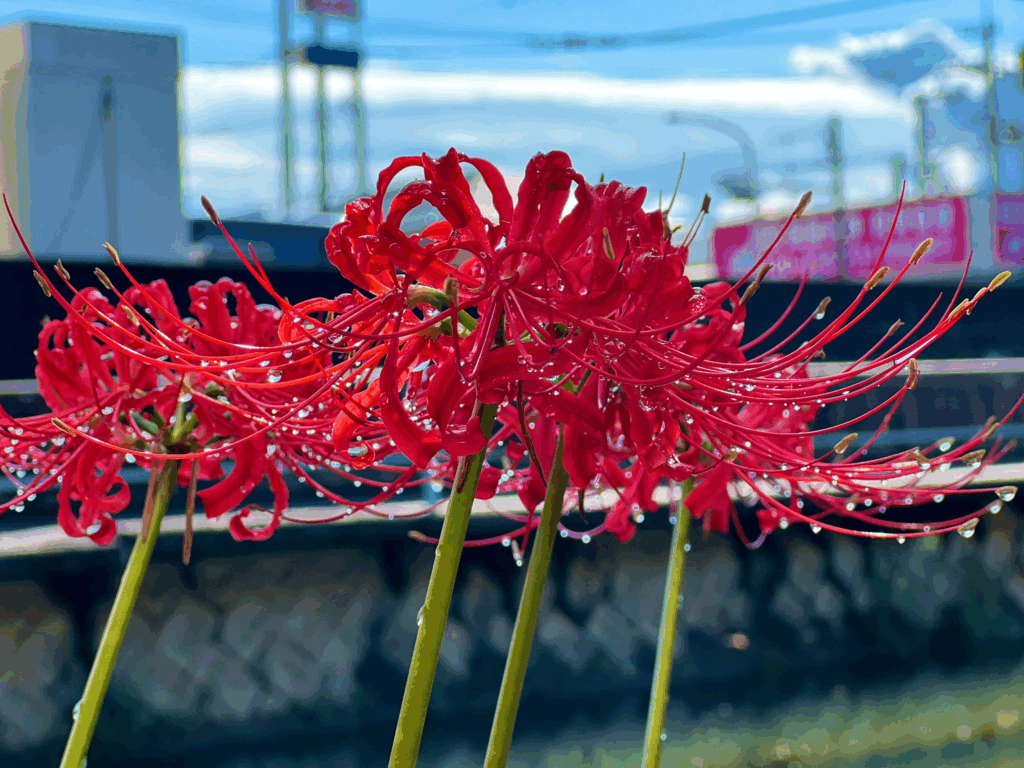

iPhoneのチューリップマークが表示された状態では、レンズが被写体からおよそ2cmという極端な近距離でもピントを合わせられるため、日常の何気ないものがアートのように変化します。花弁のグラデーションや布地の織り目、アクセサリーの研磨面、金属加工のヘアライン、コーヒーの泡のきめ細かさなど、通常の撮影では表現しにくい「質感の細部」を明瞭に写し出すことができます。

マクロ撮影の特徴のひとつが、背景の大きなボケ(浅い被写界深度) です。被写体に近づくほど背景が自然にぼけるため、被写体の立体感や存在感を際立たせることができます。背景がうるさい場所でも主題だけを際立たせられるため、SNSなどで印象的な写真を投稿したいユーザーにも人気があります。

照明の方向も重要な要素です。単純に前方から光を当てるよりも、サイド光(斜光) を活用すると、凹凸が強調され質感が際立ちます。例えば花弁の縁や昆虫の羽など、微細な段差やテクスチャーが立体的に浮かび上がります。反射が強い金属やガラス素材を撮る場合は、正面からの光を避け、少し斜めから照らすことで不要な映り込みを抑えられます。

光と角度の工夫

光の質と角度のコントロールは、マクロ接写における最も効果的なテクニックのひとつです。直射日光の下ではコントラストが過剰になり、白飛びや黒潰れが発生しやすくなります。そのため、レースカーテン越しの柔らかい自然光 や、白紙を使った簡易レフ板で光を拡散させる方法が効果的です。

わずか数度の角度調整でも、光の反射や影の位置が大きく変わります。これは、近接撮影では光源と被写体の距離・角度が極端に短いため、光の入り方が非常に敏感に反映されるためです。

光を調整する際のコツは以下の通りです。

- 被写体の上方や横から光を当て、立体感を演出する

- 白い紙やノートで反射光を補い、陰影を柔らかく整える

- 撮影前に角度を数度ずつ変えて、ハイライトの出方を確認する

こうした小さな工夫の積み重ねで、写真の完成度は大きく変わります。

Appleも公式に、マクロ撮影では照明環境と被写体角度の微調整が描写に大きく影響すると解説しており、プロフェッショナルフォトグラファーにも推奨されている技術です。

接写でピント合わないときに試したい簡単な改善方法

接写撮影でピントが合わないと感じるとき、多くの場合は物理的・環境的な要因によってAF(オートフォーカス)の精度が低下しています。

原因は主に以下の三つです。

- 被写体との距離が最短撮影距離を下回っている

- 光量不足によりAFが迷っている

- 手や被写体がわずかに動いている

これらはいずれもマクロ撮影特有の課題であり、解決策を理解すれば安定したピントを得ることができます。

改善策①:最短距離を意識して数ミリ単位で後退する

マクロ撮影では、わずか1〜2mm距離が変わるだけでピント面が大きくズレます。

ピントが合わない場合は、被写体に寄りすぎている可能性が高いため、数ミリ単位でカメラを後方に引く のが有効です。画面上にチューリップマークが表示されている状態を維持しながら、フォーカスを狙いたい部分(花の中央や製品ロゴなど)を軽くタップして再合焦させます。

改善策②:光量を確保してAFを安定化させる

光が足りない環境では、AFセンサーが被写体のコントラストを認識しづらくなり、ピントが迷う(ハンチング)現象が起きます。

机上のデスクライトやLEDライトを追加し、柔らかく照らすことでAFの精度が向上します。露出を少し下げてシャッター速度を速くすると、ブレも軽減されます。特にiPhoneでは、露出補正を「−0.3〜−0.7EV」程度に設定すると、マクロ撮影時のシャープネスが安定します。

改善策③:セルフタイマーと固定具を活用する

手ブレ防止のため、シャッターを直接押すのではなく、セルフタイマー(3秒)や音量ボタンによるシャッター操作 を使うのがおすすめです。さらに、スマホ三脚やスタンドを併用すれば、被写界深度の浅いマクロ撮影でもピントの精度を大幅に高められます。

改善策④:コントラストのある面にピントを合わせる

紙の端や鉛筆の先のように細い被写体は、AFが焦点を見失いやすいです。そうした場合は、柄や影などコントラストの高い部分をタップして仮ピントを取る のが効果的です。その後、フレームを微調整して主題を中央に戻すと、ピントがずれにくくなります。

マクロ撮影では、数センチの距離とわずかな手の動きがピントに大きく影響します。

ピントが合わないときは、焦って何度もシャッターを押すよりも、「距離」「光」「安定性」の3要素を冷静に確認することが成功への近道です。

こうした基本動作を意識することで、マクロ撮影本来の解像感と立体的な描写力を存分に引き出すことができます。

ぼやけるが繰り返すときの原因と防ぐためのコツ

マクロ撮影中に画像が「ふわふわとぼやける」「ピントが合ったり外れたりを繰り返す」といった現象が起こる場合、その多くはオートフォーカス(AF)の迷いが原因です。iPhoneのカメラは被写体との距離を常に解析し、マクロと通常の撮影モードの境界を自動的に切り替える設計になっています。そのため、撮影距離がわずかに変化すると、AFが前後を行き来し、ピント面が安定しなくなるのです。

特に、マクロ撮影は被写界深度(ピントの合う範囲)が極めて浅いため、わずかな動きでも焦点がずれてしまいます。呼吸や手の揺れ、被写体の動き(植物の揺れなど)がその原因になることもあります。これを防ぐには、カメラと体の安定性を高めることが最優先です。

ピントの迷いを防ぐ安定化テクニック

- 体と肘を固定する:脇をしっかり締め、両肘を身体に密着させることで、カメラの位置ブレを最小限に抑えられます。

- テーブルや壁にスマホを置く:特に室内撮影では、物理的にスマホを安定させることでAFの迷いを防止できます。

- 呼吸を意識してシャッターを切る:息を吐いた後の一瞬静止したタイミングでシャッターを押すと、手ブレの影響が軽減します。

- マクロコントロールを使用する:「設定」→「カメラ」→「マクロコントロール」を有効にしておくと、マクロ切り替えを固定でき、AFの過剰な再調整を防げます。

光量もまた、ぼやけ防止の重要な要素です。明るい環境ではAFが被写体のコントラストを正確に検出しやすくなるため、焦点が安定します。

暗い環境では、AFが迷いやすくピントが定まらないため、自然光の入る場所で撮影するか、デスクライトやLED照明を活用すると効果的です。

ぼやけを防ぐための補助的工夫

- 明るい場所を選ぶ(光量が2倍になるだけでAF速度は大幅に向上します)

- 露出を少し下げて(−0.3〜−0.7EV)シャッタースピードを上げる

- RAWや高解像度設定で撮影し、後編集で輪郭を整える

また、Appleの技術仕様によると、マクロ撮影時は超広角レンズが自動的に切り替わる仕組みが採用されています。その際、環境光や被写体距離によってはピント面が微妙に前後する場合があるため、マクロ固定設定を活用することでぼやけを大幅に防ぐことができます。

チューリップマーク時に画質悪いと感じるときの見直しポイント

マクロ撮影で「なんとなく画質が悪い」「細部が甘い」「ざらついて見える」と感じる場合、実際には撮影環境や設定の影響によるものがほとんどです。iPhoneのカメラは高精細センサーを備えていますが、マクロモードでは被写界深度が極めて浅く、光量不足や手ブレ、露出設定の偏りが画質劣化を引き起こします。

まず確認すべき要因は次の3点です。

- 暗所ノイズの発生

光量が不足してISO感度が自動的に上がると、画像全体に粒状のノイズが発生します。特に夜間や室内撮影では、照明を補助的に使い、ISOが過剰に上がらないように露出を調整しましょう。可能であれば、手動モードやサードパーティ製カメラアプリでISOを200以下に抑える設定が理想です。 - 被写界深度の浅さによるボケの広がり

マクロ撮影では、わずか数ミリの違いでピントが合う範囲が変化します。ピントが一部分しか合っていないと、画面全体が「ぼんやりした印象」に見えます。被写体の主要部分(例:花弁の中央やロゴ)をセンサー面に平行に配置することで、ピントの合う範囲を最大化できます。 - デジタルズームの使用による解像度低下

ズームで拡大すると、センサー情報をソフト的に引き伸ばすため、解像感が失われます。マクロ撮影ではズームを避け、物理的に被写体に近づくことが最も高画質を得る方法です。

画質改善のための実践ポイント

- 明るい環境で撮影し、露出を調整してノイズを抑える

- ISO感度を上げすぎない(自動設定に任せず適正値を意識)

- デジタルズームを使わず、被写体に直接近づく

- カメラを固定し、AE/AFロックを活用してピントの再調整を防ぐ

- RAW形式で撮影し、後からノイズ除去とシャープネスを最適化する

さらに、iPhone 13 Pro以降のモデルでは、ProRAWフォーマットを活用することで後処理の自由度が大幅に高まります。ノイズリダクションとディテールのバランスを自分で調整でき、繊細な質感を保ちながらクリアな仕上がりが得られます。

Appleの技術資料によると、マクロ撮影では超広角レンズが使用されるため、光量や撮影角度の違いが画質に影響することがあるとされています。これにより、わずかな照明の工夫でも描写が改善される可能性があります。

要するに、チューリップマークの状態で「画質が悪い」と感じるときは、カメラの性能の問題ではなく、光・距離・角度の三要素を見直すことが鍵となります。撮影環境を整えるだけで、同じ機種でも驚くほど質感が向上します。

ズーム撮影との違いや使い分けで被写体を美しく撮るコツ

マクロ撮影とズーム撮影は、どちらも「被写体を大きく写す」ことを目的としていますが、撮影のアプローチ・表現の意図・仕上がりの印象はまったく異なります。

マクロ撮影は、被写体に物理的に近づき、細部の質感や素材感を強調する手法です。レンズが被写体にわずか数センチまで寄ることで、肉眼では見えない世界を描写できます。

一方のズーム撮影は、距離を保ちながら焦点距離を長くして拡大する方法で、被写体と背景の距離を圧縮し、構図全体のまとまりや奥行き感のコントロールを重視します。

たとえば、同じ花を撮る場合でも結果は大きく異なります。

マクロ撮影では、花弁の繊維や花粉、露のきらめきまで描写でき、背景は大きくぼけて主題が際立ちます。

一方ズーム撮影では、背景の木々や建物が被写体のすぐ後ろにあるように圧縮され、全体に統一感のある落ち着いた構図になります。

この違いを理解し、意図に応じて撮り分けることで、写真のストーリーテリング力が飛躍的に向上します。

■ 焦点距離と遠近感の違いを理解する

焦点距離の違いは、写真の印象を決定づける最も重要な要素です。

広角側(13〜26mm)は空間の奥行きを強調し、マクロ撮影では被写体の立体感や質感を豊かに描き出します。

望遠側(52〜120mm)は遠近感を圧縮し、被写体と背景の距離を近づけたように見せるため、人物や建築など構図を整然とまとめたいシーンに向いています。

特にiPhoneでは、焦点距離を「0.5×(超広角)/1×(標準)/3×(望遠)」などワンタップで切り替え可能なため、被写体との距離とパース(遠近感)を即座に確認しながら調整できます。

この柔軟な切り替えこそ、スマートフォン撮影の最大の利点です。

■ 撮影シーン別の使い分け比較表

| 撮影手法 | 得意な被写体・用途 | 背景の見え方 | メリット | 注意点・失敗しやすい点 |

|---|---|---|---|---|

| マクロ接写 | 花・昆虫・アクセサリー・食べ物・印刷物の文字など | 大きくぼけ、主題が際立つ | 微細な質感を写し取り、立体感のある仕上がり | 最短距離を外すとピントが甘くなる/光量不足に注意 |

| ズーム撮影(望遠) | 舞台・運動会・遠景の建築物・ポートレート | 背景が圧縮され、整然と見える | 被写体を引き寄せ、背景を整理できる | 暗所で手ブレやノイズが出やすい |

| 広角レンズ撮影 | 風景・建築・室内・集合写真 | 周辺まで写り込みが多く、広がりを感じる | 空間のスケール感を表現できる | 周辺の歪みや構図の散漫化に注意 |

| 中望遠撮影(2×前後) | 人物や静物の自然な表現 | 背景がやや圧縮され、柔らかくボケる | 遠近感と主題のバランスが良い | 焦点距離が足りないと被写体が小さく見える |

■ シーン別おすすめの使い分け

- 花・小物など質感を伝えたい場合:マクロ撮影で被写体に寄り、光の角度で質感を引き出す

- 風景や建築など構造を強調したい場合:ズーム撮影で遠近感を圧縮し、整然とした印象を演出

- 人物を自然に撮りたい場合:中望遠(2×)で背景を柔らかくぼかし、被写体を引き立てる

- 空間の広がりを表現したい場合:広角撮影で環境全体を取り入れ、スケール感を強調

これらの使い分けを意識することで、撮影の目的に合わせた最適な「距離と焦点」の選択が可能になります。

■ 撮影の印象を左右する「距離の哲学」

マクロ撮影は「近づくことで世界を変える」手法、

ズーム撮影は「離れて観察することで整える」手法です。

つまり、前者は感覚的・親密な描写を生み、後者は構造的・客観的な描写を可能にします。

被写体との物理的な距離は、写真に写る感情的な距離でもあります。

その距離を意識して変化させるだけで、作品の印象は劇的に変わります。

Apple公式でも、被写体との距離に応じてマクロ・広角・望遠を切り替えることが推奨されています。

意図に合わせた焦点距離の選択が、被写体を最も美しく魅せる第一歩です。

広角レンズ撮影との違いを理解して最適な構図を選ぶ方法

広角レンズ撮影は、空間の奥行きと広がりを自然に取り込みたいときに最適です。

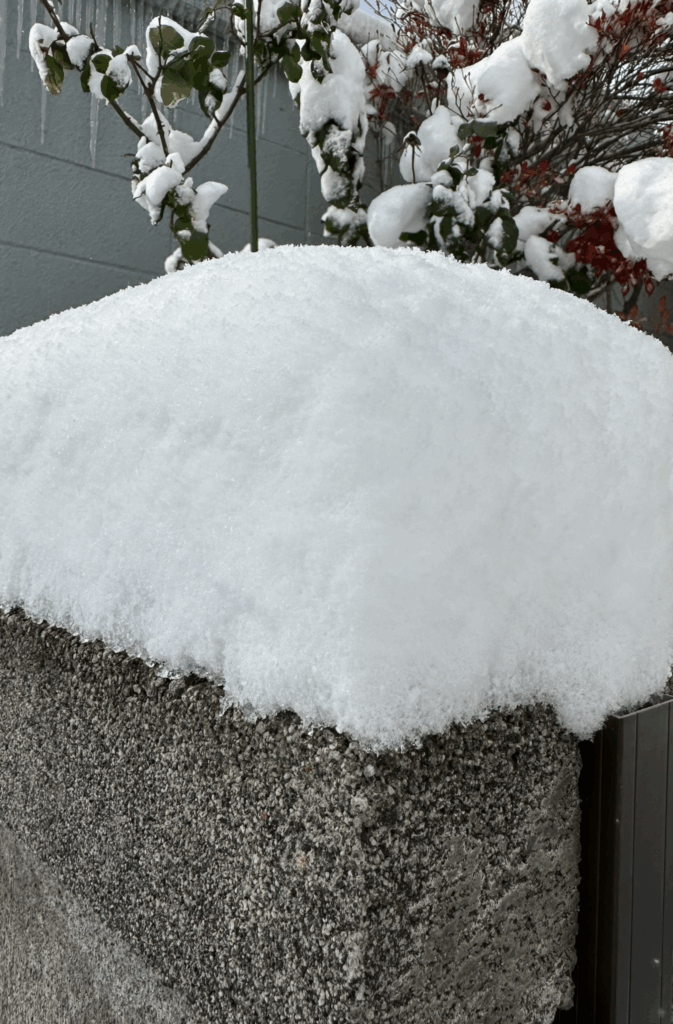

マクロ撮影が「一点のディテールを描く表現」だとすれば、広角は「環境や空気感を含めて物語を写す表現」と言えます。建築、風景、室内インテリア、街並みなど、被写体と背景の関係を活かす構図に強みがあります。

●広角レンズの特徴と注意点

iPhoneの広角レンズは一般的に13mm前後(超広角)または24mm相当(標準広角)で設計されています。これにより、狭い空間でも広範囲を撮影でき、被写体との距離が近いほど遠近感が誇張されます。

ただし、画面の四隅では光学的な歪みが生じやすく、特に直線的な被写体(建物、机など)は湾曲して見えることがあります。これを防ぐには、主題を画面中央に配置するか、被写体から適度に距離を取るのが有効です。

●構図のコツ:リードラインと整理

広角レンズでは、主題を導く「リードライン(導線)」を意識すると奥行きが自然に強調されます。

たとえば、道路や建物のライン、机の縁などを画面の隅から中央に向かって配置すると、視線が自然に主題へ誘導されます。

また、広角ではフレーム内に不要な要素が入り込みやすいため、画面の四隅を意識して整理することが重要です。被写体周辺の余白を意図的に確保することで、構図の安定感が増します。

●歪みを抑えるためのテクニック

- 被写体を中央に置き、端には重要な要素を入れない

- カメラを水平に保つことでパースの歪みを抑制

- 撮影後、編集アプリで「レンズ補正」を軽く適用

広角レンズは「空間のストーリーテリング」に向いた表現手段です。被写体だけでなく、その周囲の雰囲気や背景の関係性を含めて撮ることで、より深みのある写真が完成します。

チューリップマークで撮れる写真の魅力と実例紹介

チューリップマーク(マクロモード)で撮れる写真の最大の魅力は、人間の目では捉えきれない微細な世界を主役にできることです。iPhoneのマクロ撮影では、被写体に2cmまで近づいて撮影できるため、細部の質感や構造をリアルに再現できます。

たとえば、以下のような被写体で顕著な効果が得られます。

- 指輪の刻印やジュエリーのカット面:金属の反射と質感の違いが明確に写る

- 布やレザー素材の繊維構造:製品レビューやEC掲載写真に最適

- 植物の葉脈や花粉:自然観察や教材写真として有用

- 料理やスイーツの表面:湯気や糖の結晶まで描写可能

マクロ撮影では背景が大きくぼけるため、余計な情報が排除され、視線が自然に主題へ集中します。

たとえば、製品レビューやハンドメイド作品の紹介では、被写体の細部が際立つことで「質の良さ」や「こだわり」をより直感的に伝えることができます。

また、角度や光源を変えるだけで同じ被写体でも印象が大きく変わるのがマクロ撮影の面白さです。正面からの照明では平面的に見える表面も、斜めから光を当てると陰影が生まれ、立体感が増します。

特に自然光のもとで撮影すると、人工光よりも柔らかく自然な色再現が得られます。

この「小さな世界の再発見」は、単なる写真記録を超えて、被写体の魅力を再認識する体験にもつながります。

Apple公式でも、マクロ撮影機能を「iPhoneカメラがとらえる新しいミクロの世界」として紹介しており、被写体との距離や光の角度の変化によって得られる表現の幅を強調しています。

チューリップマークを活用すれば、日常の中の小さな被写体も劇的に印象を変えられます。

細部が語る世界を切り取ることこそ、スマートフォン撮影の新しい表現領域と言えるでしょう。

まとめ:カメラチューリップマークを知って撮影をもっと楽しく

本記事のまとめを以下に列記します。

- チューリップマークは近接撮影を自動最適化する重要なサイン

- 表示条件は対応機種と距離、光量の組み合わせで決まる

- 出し方は被写体にゆっくり寄ってアイコンを確認し切り替える

- 出てこない時は距離・光量・設定の三要素を順に見直す

- 消す前に構図変化を理解し設定の見直しを慎重に行う

- iPhoneのマクロ撮影対応はProシリーズ中心に設計されている

- ピント不良は最短距離を外したり光量不足が原因になりやすい

- ぼやけを繰り返すのはAFの迷いで固定と照明改善が有効

- 画質低下は暗所ノイズやズーム併用による影響を再確認する

- マクロ撮影は背景を大きくぼかして質感を際立たせられる

- ズーム撮影は距離を保ち圧縮効果で整った印象を作り出せる

- 広角撮影は環境全体を取り込み構図整理が成功の鍵になる

- 露出とフォーカス固定で安定した再現性の高い接写が可能

- グリッドと三脚を活用して手ブレを抑え高精細な描写を実現

- チューリップマークを理解すれば日常の小物も作品に変わる

コメント