「モニターライト いらない」と検索しているあなたは、モニターライトの導入が本当に必要かどうか迷っているのではないでしょうか。モニターライトとは、パソコンの上部に取り付けて手元だけを照らす照明機器で、目の負担を減らしたり、作業効率を上げたりする効果があるとされています。とはいえ、「モニターライトを使う理由は何ですか?」「本当に意味あるの?」「目に優しいって本当?」など、疑問を持つのも当然です。

特に「モニターライト 意味ない」「モニターライト いらない 知恵袋」などのネガティブな意見を目にすると、導入をためらう人も多いはずです。しかし、実際のところ、モニターライトの良いところは何か、ゲームにおける効果はどうなのか、部屋の電気とのバランスや暗い部屋での使用感などを踏まえると、その価値が見えてきます。

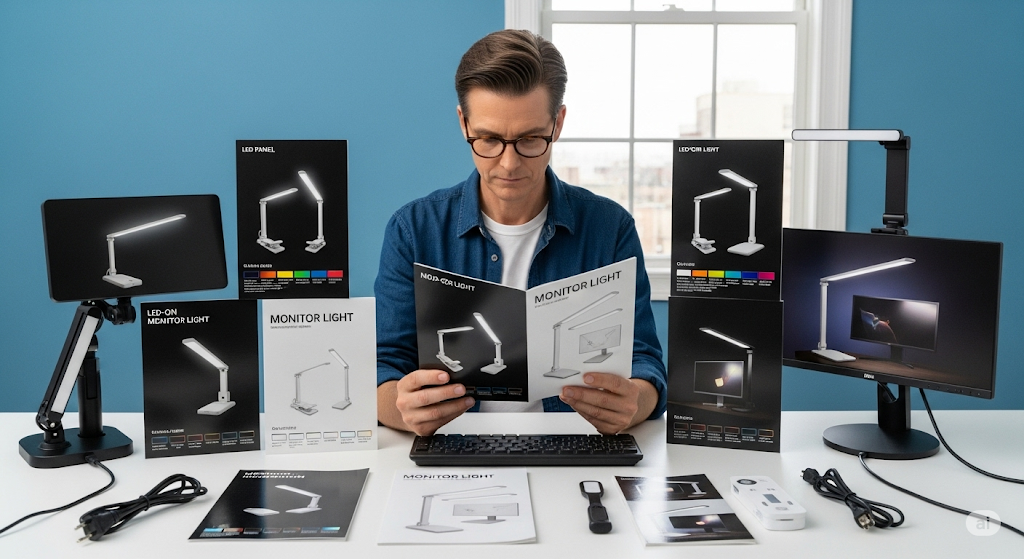

この記事では、モニターライトの効果やおすすめの使い方、注意点、選ぶポイントまで実用的な視点で解説します。購入を迷っている方は、ぜひ参考にしてみてください。

- モニターライトが本当に不要かどうかの判断基準

- モニターライトの具体的な効果や活用シーン

- ゲームや暗い部屋での使用時のメリットと注意点

- 自分に合ったモニターライトの選び方

モニターライト いらない人が見落とすポイント

パソコン作業が日常化した今、目の疲れや集中力の低下を感じている人は少なくありません。そんな悩みをサポートするアイテムとして注目されているのが「モニターライト」です。しかし一方で、「意味ない」「いらない」といった声も見かけることがあります。実際のところ、モニターライトはどのような効果があり、どんな人に向いているのでしょうか?

この記事では、モニターライトの基本的な役割や導入のメリット、向いていないケース、ネット上の声まで幅広く解説します。

モニターライトとは 効果を知らずに後悔しない?

モニターライトとは、パソコンやディスプレイの上部に取り付けて使用するライトのことです。作業時に手元だけを明るく照らすため、目の負担を軽減したり、集中力を保ちやすくしたりする効果があります。

こうしたライトを導入せずに作業していると、室内の照明だけでは明るさが不足し、長時間の使用で目の疲れが蓄積しやすくなります。とくに、夜間や暗い部屋での作業ではその差が顕著に表れます。

例えば、蛍光灯の天井照明だけでタイピングや資料作成を続けた場合、画面の明るさとのギャップで目がチカチカした経験がある方も多いでしょう。モニターライトはこのような不快感を緩和するために開発されており、デスクワークの効率や快適性を大きく左右します。

このように考えると、「モニターライトの効果を知らなかったから導入しなかった」という判断が、後悔につながることも十分に考えられます。

モニターライトを使う理由とメリットを整理

モニターライトを使う理由は、作業環境の快適化と目の負担を軽減できる点にあります。特にパソコンを長時間使う人にとっては、その効果を実感しやすいアイテムです。

このライトは、ディスプレイには光を直接当てず、手元だけを照らすように設計されています。そのため、画面の反射やまぶしさを抑えつつ、必要な範囲だけを明るくすることが可能です。これにより、目の緊張を緩和し、疲れにくくなるというメリットが得られます。

例えば、夜間に資料を確認しながら作業をする場合、部屋全体を明るくする必要がなくなります。その分、電気代の節約にもつながり、落ち着いた空間で集中することができます。

また、モニターライトは設置も手軽で、省スペースなのも特徴です。スタンドタイプの照明と比べてデスクの圧迫感が少なく、見た目もすっきりとした印象を与えます。さらに、明るさや色温度を調整できるモデルが多く、作業内容や時間帯に合わせた照明環境を整えることができます。

このように、目へのやさしさ、省エネ性、設置のしやすさ、調光機能など、多くの面で実用性の高いのがモニターライトの魅力です。デスクワークをより快適にしたいと感じている人にとって、導入する価値は十分にあると言えるでしょう。

モニターライトが意味ないと感じるのはなぜ?

モニターライトが「意味ない」と言われる背景には、使用環境や目的とのミスマッチがある場合が多いです。つまり、導入しても効果を感じにくい人が存在するのは事実です。

たとえば、すでに部屋全体が明るく均一に照らされている場合や、昼間の自然光で十分に作業ができる環境であれば、モニターライトの恩恵は相対的に小さくなります。また、設置方法やライトの角度が適切でないと、かえって画面に反射してしまい、ストレスの原因になることもあります。

さらに、画面以外の作業が少ない方、例えば動画視聴やゲームだけを目的とする場合には、必ずしもモニターライトが必要とは限りません。

このように、必要性は人によって異なり、全員にとって有効というわけではないため、「意味ない」と感じるケースもあるのです。

モニターライトはいらない? 知恵袋の声をどう見るか

「モニターライト いらない」といった声は、ネット掲示板や知恵袋などでも見かけることがあります。これらの意見は、あくまで個人の使用感に基づいたものであり、全員に当てはまるわけではありません。

例えば、「普通の照明で困っていないから不要」「設置が面倒」といった理由が多く見られます。しかし、よく読むと、照明による目の負担や作業効率に関して具体的に検証した形跡がない場合も少なくありません。

一方で、「導入したら目が楽になった」「夜の作業が快適になった」といったポジティブな意見も同じように多く存在します。

こうした状況を踏まえると、知恵袋などの情報はあくまで参考程度にとどめ、自分の作業環境や使用目的に照らし合わせて判断することが大切です。

モニターライト いらないと決める前に確認すべきこと

ゲームや作業で長時間モニターに向かう人にとって、快適な照明環境は目の疲れや集中力に大きく影響します。その中で注目を集めているのが「モニターライト」です。しかし、「ゲームに使える?」「目に優しいって本当?」「部屋の電気とどう併用すればいいの?」といった疑問を抱える方も少なくありません。

この記事では、モニターライトの実際の効果や使用感、おすすめの活用シーン、購入時のチェックポイントまで、実用目線で詳しく解説します。

モニターライトの効果:ゲーム用途ではどうなのか?

ゲームをする際にも、モニターライトは一定の効果があります。ただし、ゲームの種類やプレイ環境によって効果の感じ方は変わってきます。

例えば、FPSやアクションゲームなど反射や明るさの変化が気になるジャンルでは、モニターライトの設置に注意が必要です。光が画面に映り込むと視認性が下がり、プレイの妨げになることがあります。

一方で、RPGやシミュレーションのように画面全体をじっくり見るゲームでは、手元が明るくなることで目の疲れを和らげる効果が得られます。長時間プレイしても目が乾きにくくなるという声もあります。

このように、ゲーム用途での効果は「明かりの当て方」や「ゲームジャンル」によって異なります。画面に反射しない設置位置を見つけることで、快適に使える可能性は十分にあります。

おはようございます。モニターライト使用約2週間経過、やはり目の疲れの軽減が凄い。そして何よりお財布にも優しい20%オフのぷりんも明るい所で食べらる幸せ。明日からGWですが皆様お出かけ等お気をつけて素敵なご連休を。私は通常営業なのでGW(ゲームウィーク)を堪能したいと思います🤤🎮 pic.twitter.com/eUUZqbq98w

— なんぼ (@nanbodayoo) April 24, 2025

目に優しいは本当?

モニターライトが目に優しいと言われるのは、光源が目に直接入らず、自然な明るさで手元を照らせる点にあります。一般的なデスクライトとは異なり、視線と並行に照明が配置されることで、グレア(まぶしさ)や影が発生しにくくなります。

実際、私たちの目は暗い場所で明るい画面を見ると、瞳孔の調節が頻繁に起こり、これが疲労やドライアイの原因になります。モニターライトはその明暗差を減らすため、目の緊張を抑えやすくなります。

ただし、明るさや色温度の設定を間違えると、逆に目の負担が増える可能性もあります。特に白色光が強すぎると、ブルーライトと合わさって刺激が強くなる場合があります。

このため、明るさを調節できるモデルを選び、自分の目に合った設定を見つけることが大切です。

モニターライトと部屋の電気 どちらを優先する?

作業時に「モニターライト」と「部屋の電気」のどちらを優先すべきかは、用途や時間帯によって変わります。

日中のように自然光が入る環境では、基本的にモニターライトだけでも十分です。逆に、夜や暗い場所での作業では、モニターライト単体では部屋全体が暗く感じることがあり、心理的に落ち着かないと感じる人もいます。

そのため、目の健康と快適性を考慮するなら、「部屋の電気+モニターライト」の併用が理想的です。部屋全体をやや暗めにして、手元だけをピンポイントで明るく照らすことで、落ち着いた雰囲気と視認性のバランスがとれます。

照明の位置や種類によっても印象は大きく変わるため、モニターライトを“補助光”として使う感覚が使いやすさにつながります。

| 比較項目 | モニターライト | 部屋の電気(天井照明など) |

|---|---|---|

| 明るさの範囲 | 手元だけをピンポイントで照らす | 部屋全体を均等に明るくする |

| 目の負担軽減 | 明暗差を減らして疲れにくい | 画面との明るさのギャップが出やすい |

| 集中力の維持 | 視界が限定されるため集中しやすい | 周囲が明るすぎて集中を妨げることもある |

| 省エネ効果 | 必要な場所だけ照らすため省電力 | 広範囲を照らすため消費電力は高め |

| リラックス効果 | 静かな環境で落ち着いて作業しやすい | 明るさで緊張感が出やすく疲れやすい |

| 使用に適した時間帯 | 夜間や暗い部屋での作業に最適 | 昼間や広い作業スペースを使うときに向いている |

| 補助照明としての相性 | 他の照明と組み合わせやすい | 単体での使用が前提になりがち |

| 設置の自由度 | モニターに直接取り付けて場所を取らない | 天井に固定されており位置調整は不可 |

この比較からわかるように、どちらか一方ではなく、併用することで快適性と効率を両立できるのが理想です。

モニターライトは「目に優しく集中したい人」、部屋の電気は「全体を明るく保ちたい人」に向いており、目的や時間帯に応じて使い分けることが重要です。

暗い部屋での使用感とは?

暗い部屋で作業する際にモニターライトを使うと、手元の明るさが確保でき、目のストレスが大きく軽減されます。これは、暗所でモニターの光だけを見ている状態が、目にとって非常に負担がかかる状況だからです。

実際、真っ暗な部屋でモニターの光を見つめ続けると、目が痛くなったり、画面の輝度に過敏になることがあります。モニターライトを点けると、画面周囲との明るさの差が緩和され、視線の移動も楽になります。

ただし、暗すぎる部屋でライトの角度や明るさを誤ると、画面に光が映り込んで逆効果になることもあります。この点は注意が必要です。

正しく設置できれば、暗い部屋での作業も快適になり、作業効率の向上も期待できます。

背面にも多色LEDのついたモニターライトをネタで買ったので、我が家の守り神を照らしてみた。

— 悪魔工房主宰@バイク馬鹿 (@demon_666_666) March 4, 2025

PCでは全くゲームやらないのに、ゲーミング環境っぽさが増しまくってるなぁ。

因みに、リモートワークもこのPCですwww pic.twitter.com/BNdFd9V5wj

モニターライトのおすすめはどんな人向き?

モニターライトがおすすめなのは、以下のようなニーズを持つ人です。

まず、長時間パソコンを使って仕事をする人。例えば、在宅ワーカーやプログラマー、デザイナーなど、目を酷使しやすい職種の方には、明るさの調整や目への優しさが大きなメリットになります。

また、夜間に作業する学生やクリエイターなど、静かな空間で集中したい人にも適しています。部屋全体を照らさずに作業できるので、周囲に配慮しながら効率よく作業できます。

さらに、省スペースを重視する方や、デスク周りをすっきりさせたい方にも向いています。置き型ライトよりも場所をとらず、見た目もスマートです。

このように、モニターライトは「作業に集中したい」「目の疲れを減らしたい」「狭いデスクでも快適にしたい」と考える人に適したアイテムです。

LED ScreenLinear ベーシックプラス

- 明るさ調整:0〜100%ステップ調光+色温度3000〜6500 K

- 自動調光センサー搭載で周囲に応じて最適な明るさ

- 大光量&高演色:Ra 98で色再現が優秀

- USB給電対応&クリップ式、どんな厚みのモニターにも対応

エレコム DE‑ML01BK

- 手軽なUSB給電でデスク周りすっきり

- USB-A接続、色温度・明るさは多段階で調整可能

- スリム&軽量設計、厚さ制限にも対応(モニター上部に掛けるだけ)

IKEA LAGERGÅNG

- 約¥3,000ー\5000程の低価格で入手しやすい

- シンプル設計でUSBで簡単給電、盗面反射が少ないタイプ

GH‑MBLA‑BK モニター取付用LEDライト

- 約¥1,780とコスパ重視の人向け

- 軽量クリップ式で持ち運びやすく設置も簡単

USB–Aパソコン読書灯3段階調光

- 最低価格帯約¥700ながら明るさ3段階調節可能

- 超エントリーモデルとして、とにかく安く試したい人向け

★スペック比較表:用途別に選びやすいポイント

| 製品名 | 明るさ・色温度 | 給電方式 | 特徴 | 向く人 |

|---|---|---|---|---|

| LED ScreenLinear | ステップ+3000–6500 K、自動調光 | USB | Ra 98高演色、自動で快適 | 在宅ワーク長時間、カラー必要な作業 |

| エレコム DE‑ML01BK | 多段階調光 | USB | 頑丈クリップ、設置安定 | モニター厚みある方、安定重視 |

| IKEA LAGERGÅNG | 調光のみ | USB | 激安、必要最低限 | とにかく簡単&安価に試したい方 |

| GH‑MBLA‑BK | 不明(多段階) | USB | 1,780円の軽量クリップ | 持ち運び用、サブ用途に |

| 読書灯タイプ | 3段階調光 | USB‑A | 最低限の機能で超安価 | とりあえずモニター照らしたい人 |

<選び方アドバイス>

- 長時間作業・目の負担軽減優先 → 自動調光・高演色のScreenLinear

- モニターが厚い・頑丈さ重視 → エレコムDE‑ML01BK

- 低予算で試したい・簡単設置重視 → IKEAやGH‑MBLA‑BK

- とりあえず明るければOKな人 → ¥700の読書灯タイプ

選ぶポイントと注意点を整理

モニターライトは種類が豊富にあり、価格帯も性能もさまざまです。そのため、購入を検討している段階で何を基準に選べばいいか迷ってしまう方も多いのではないでしょうか。

ここでは、初めて購入する方でも後悔しないために、スペック・設置方法・部屋の環境などから考える選び方と注意点をわかりやすく整理します。

1. 調光・色温度調整ができるかは最重要:モニターライトの「明るさの調整機能」は、最も重要なポイントです。日中の自然光が差し込む時間帯と、夜間の静かな時間では、必要な明るさがまったく異なります。

また、色温度(暖色〜寒色)を調整できる機種であれば、朝は白色光で覚醒を促し、夜は暖色系でリラックスしながら作業できるというように、体調や気分に合わせた使い分けが可能です。

→【おすすめの条件】

・明るさは5段階以上の調整ができる

・色温度は3,000K〜6,500Kの幅で調整可能なモデル

2. 設置方法とモニターとの相性をチェック:一般的なモニターライトは「クリップ式」でモニターの上部に挟んで固定します。ただし、モニターの厚さや形状によっては取り付けられない場合もあります。

湾曲ディスプレイや超薄型モニターを使用している場合、専用のアタッチメントが必要になることもあるため、事前に製品仕様を必ず確認してください。

→【確認ポイント】

・モニターの厚さに対応しているか

・ディスプレイが曲面かどうか

・取り付け後の安定性は問題ないか

3. 電源方式も使用スタイルに影響:電源の取り方にも注目しましょう。一般的には「USB給電式」と「AC電源式」があります。

ノートパソコンやUSBハブがある環境ではUSBタイプが便利です。パソコンの電源と連動してオンオフできるモデルもあり、ケーブルのごちゃつきも減らせます。

一方で、より強力な明るさが必要な場合はACアダプタタイプのほうが安定した電力供給が可能です。

→【こんな人はUSBタイプがおすすめ】

・配線をすっきりさせたい

・モバイルモニターと併用する

・デスク周りに電源タップが少ない

4. 部屋の広さ・明るさに合った明るさを選ぶ:部屋の明るさがもともと暗めであれば、ライトの照度(ルーメン)にも注意が必要です。小型のモニターライトでは十分な明るさを確保できないことがあります。

一般的には、400ルーメン以上の明るさがあると、暗い部屋でも手元をしっかり照らすことができ、目への負担も減らせます。

逆に、すでに部屋が明るい場合は、光量が強すぎるとまぶしく感じることもあるため、調光機能の有無がとても大切になります。

5. 画面への映り込み(グレア)に注意:ライトの角度や照射範囲によっては、画面に光が映り込んでしまい、逆に目が疲れる原因になります。

非対称光設計(アシンメトリー設計)の製品であれば、画面への光の反射を抑え、手元だけを効率よく照らすことができます。レビューや商品説明に「反射防止設計」や「非対称照射」と書かれているモデルを選ぶと安心です。

目的と環境に合った選び方を:モニターライトは、ただの明かりではなく、目の健康・作業効率・快適さに直結するアイテムです。値段だけで選ばず、次の3点を基準に選んでみてください。

- 自分の作業スタイル(時間帯・頻度)

- デスク環境(モニター形状・配線)

- 部屋の明るさや広さ

これらを意識して選べば、自分にとって本当に役立つ1台に出会えるはずです。購入を迷っている方も、これを参考に自分の環境と照らし合わせて選んでみてはいかがでしょうか。

モニターライト いらないと感じる前に知っておきたい要点まとめ

本記事のまとめを以下に列記します。

- モニターライトは手元だけを照らし、目の負担を軽減する

- 暗い部屋での作業では視認性が向上し集中しやすい

- モニターに光を直接当てない設計で反射やまぶしさを抑えられる

- 明るさや色温度を調整できるモデルが多く使いやすい

- スタンド型と比べて省スペースでデスク周りがすっきりする

- ゲーム中はジャンルによって効果に差が出るため要調整

- 日中の自然光環境では効果を感じにくい場合がある

- モニターライト単体では部屋全体が暗く感じることもある

- 「部屋の電気+モニターライト」の併用がバランスを取りやすい

- USB給電式が多く、電源周りをすっきりさせやすい

- 画面に光が映り込まないよう設置角度に注意が必要

- モニターの厚さや形状によっては設置が難しい場合もある

- 反射防止・非対称照射設計のモデルを選ぶと失敗が少ない

- 知恵袋などの「いらない」意見は環境との相性不足が原因の場合もある

- 自分の作業スタイルと照明環境を見直すことで必要性を判断できる

コメント