華厳の滝エレベーター使わないという検索意図の背景には、滝の歴史や特徴を知りたい、エレベーターがなぜ必要でいつから運行しているのか理解したい、料金や割引、さらには暗さや混雑による怖さの有無を確認したいといった関心があります。

あわせて、運行時間や見学時間の目安、エレベーターを使わずに滝つぼを見られる方法、日光で虹が出やすい時間帯や霧で視界が遮られる状況への対処、秋の紅葉や冬の氷瀑といった季節ごとの見どころ、いろは坂からのアクセス、さらに撮影に適したカメラやレンズ情報まで、一度に把握したいというニーズも存在します。

本記事では、華厳の滝エレベーターを使わない場合の楽しみ方と、利用することで得られる価値を客観的に比較し、現地で迷わず最適な選択ができるよう実践的な情報を丁寧に解説します。

・エレベーターを使わない場合の観賞ポイントと限界

・料金や割引、運行時間など実用データの整理

・虹や霧、紅葉や氷瀑の季節ごとの見どころ

・撮影に最適なレンズ選びと現地での工夫

華厳の滝エレベーター 使わない選択肢を解説

●このセクションで扱うトピック

- 華厳の滝とは 歴史と特徴を知る

- 華厳の滝 エレベーターはなぜ?いつから設置された?

- 華厳の滝 エレベーターの料金と割引情報

- 華厳の滝 エレベーターは怖い?利用者の感想と実際

- 華厳の滝 エレベーターの所要時間と待ち時間の目安

- 華厳の滝エレベーター 使わない観光はあるか?

華厳の滝とは 歴史と特徴を知る

日光市の華厳の滝は、日本三名瀑に数えられる代表的な直瀑で、落差は約97メートル、滝幅は約7メートルです。水源の中禅寺湖は、約1万5千年前に男体山の噴出溶岩が川をせき止めて形成されたとされ、水面標高は約1269メートルに位置します。

滝の左右背後には地下水が岩壁から染み出して落ちる十二滝が見られ、黒色の溶岩が冷えて割れ目をつくった柱状節理が壮観を支えます。文化財としては、1931年に華厳瀑および中宮祠湖(中禅寺湖)湖畔が国の名勝に指定され、地質学的価値から2007年に日本の地質百選にも選ばれています。

名称は付近の華厳寺や仏典の華厳経に由来する説が知られ、春の八汐つつじ、盛夏の深緑、秋の紅葉、冬の氷の造形と、四季で表情が大きく変化します。

地形・地質の観点では、男体山の更新世後期以降の噴火履歴が湖と滝の成立に直結しています。国の研究機関・大学の成果を整理した資料では、過去1.7万年の噴火史が検討されており、溶岩流が大谷川の流路を変えたことが示唆されます。火山活動によって生まれた溶岩台地の末端に河川が達し、急崖から落下する構造が現在の滝地形を安定的に保っています。

観光資源としての位置づけは、行政の観光サイトでも明確です。栃木県の公式ガイドは日本三大瀑布としての位置づけと四季の見どころを案内し、国立国会図書館の解説でも中禅寺湖から一気に落下する97メートルの大瀑であること、1931年の国名勝指定が記されています。

参考

・https://www.kegon.jp/kegon/

・https://kunishitei.bunka.go.jp/heritage/detail/401/477

・https://www.gsj.jp/data/openfile/no0613/27Nikko.pdf

・https://www.pref.tochigi.lg.jp/c05/documents/guidebook_14_2.pdf

・https://ndlsearch.ndl.go.jp/gallery/landmarks/sights/chuzenjiko

華厳の滝 エレベーターはなぜ?いつから設置された?

滝を正面に近い低い視点から安全に観賞できるよう、岩盤内を約100メートル下降するエレベーターが1930年に運行を開始しました。昇降行程は約100メートル、所要時間は約1分、定員はおおむね30名で、岩盤内の地下通路を経て三層構造の観瀑台へ到達します。設備は更新を重ね、現在はコンピューター制御化などで安全性と快適性が向上しています。

観瀑体験の質という観点では、低い視点から滝つぼ方向へ正対できるため、水煙の粒立ち、岩肌の割れ目、十二滝の流下など立体的な景観を詳細に捉えられます。一方、上部には無料の観瀑スペースがあり、エレベーターを使わない選択であっても落口に近い上方視点から全景を望めます。予算や混雑、滞在時間、見たい構図に応じて選べる柔軟性が、華厳の滝観光の強みです。

参考

・https://www.kegon.jp/

・https://www.kegon.jp/elevator/

華厳の滝 エレベーターの料金と割引情報

エレベーターの基本料金は往復で大人600円、小学生400円が目安です。未就学児は無料、団体(30名以上)は大人550円・小学生350円の設定があり、学校団体は生徒区分に合わせた料金体系となっています。予約は不要で先着順、館内の飲食物持込やペット同伴は制限されます。

料金・割引と無料観瀑との違いを比較すると、計画の立てやすさが高まります。

| 区分 | 内容 | 備考 |

|---|---|---|

| 個人料金 | 大人600円/小学生400円 | 往復料金 |

| 団体料金 | 大人550円/小学生350円 | 30名以上 |

| 学校団体 | 高校生500円/中学生400円/小学生350円 | 教員を含め30名以上 |

| 無料観瀑 | 上部の無料観瀑スペース | 料金不要・予約不要、先着順 |

| 利用制限 | 飲食物・ペット持込不可 | 安全衛生・運用上の取り決め |

目的がコスト最優先なら無料観瀑を起点に、迫力とディテール重視ならエレベーター中心の動線にすると満足度を高めやすくなります。季節により水量や視界、混雑が変動するため、当日の掲示や係員案内を確認して柔軟に切り替えると計画の精度が上がります。

華厳の滝 エレベーターは怖い?利用者の感想と実際

華厳の滝の有料観瀑台へ向かうエレベーターは、滝つぼ近くまで一気に下降する仕組みで、利用者の中には「怖い」と感じる人が少なくありません。エレベーターは自然の岩盤を貫いた縦坑を通っており、地中へと沈み込むような感覚があるため、閉所や暗所に敏感な人にとって心理的負担が増しやすいといえます。

また、地下通路に降り立つと周囲はひんやりと湿った空気に包まれ、自然の岩肌に囲まれた厳かな環境が広がります。慰霊碑のある一角は静寂に満ち、訪問者によっては厳粛さが恐怖に結びつく場合もあります。特に人が少ない早朝や雨天時には、滝の轟音や湿気が強調され、孤独感と緊張感が一層高まりやすいと指摘されています。

ただし、施設そのものは安全面に十分配慮されています。エレベーターは定期的に更新と保守点検が行われており、観瀑台の手すりや導線も改修が進められています。実際に運営管理を行う栃木県や観光協会は、安全な鑑賞環境の提供を最優先としており、過去に大規模な事故の報告はありません。

不安を軽減する工夫としては、明るい日中に訪れる、複数人で移動する、滑りにくい靴を着用するなどの基本的な行動が有効です。雰囲気に敏感な人は、まず無料観瀑台から全景を見て環境に慣れた上で、必要に応じて有料観瀑台に進むと安心して楽しむことができます。

参考

・https://www.tochigiji.or.jp/

華厳の滝 エレベーターの所要時間と待ち時間の目安

華厳の滝エレベーターの運行時間は季節によって異なります。一般的な目安は、3月1日から11月30日までが午前8時から午後5時、12月1日から翌年2月末までが午前9時から午後4時30分までです。この時間は観光協会によって公表されており、天候や点検などの事情により変更されることがあります。そのため、訪問当日には必ず現地掲示や公式サイトで最新の運行情報を確認することが推奨されます。

時間帯によって滝の見え方は大きく変化します。特に朝の時間帯は太陽が東から差し込みやすく、水煙に虹がかかる現象がよく見られます。虹は季節ごとに見えやすさが異なり、乾いた空気に包まれる秋には鮮明な色彩を確認できることが多いとされています。

さらに、火山活動によって形成された中禅寺湖や華厳滝周辺の地形は、早朝や夕方に光と影のコントラストが強まり、柱状節理の凹凸が際立って見えることがあります。このような時間帯を狙うことで、写真や映像に独特の迫力を収めることが可能です。

観瀑の所要時間としては、エレベーターの待ち時間を含めておおむね30分から60分程度を見込むのが安心です。混雑期や紅葉シーズンは待ち時間が延びることもあるため、余裕をもった計画が求められます。

参考

・https://www.ktr.mlit.go.jp/nikko/nikko00037.html

華厳の滝エレベーター 使わない観光はあるか?

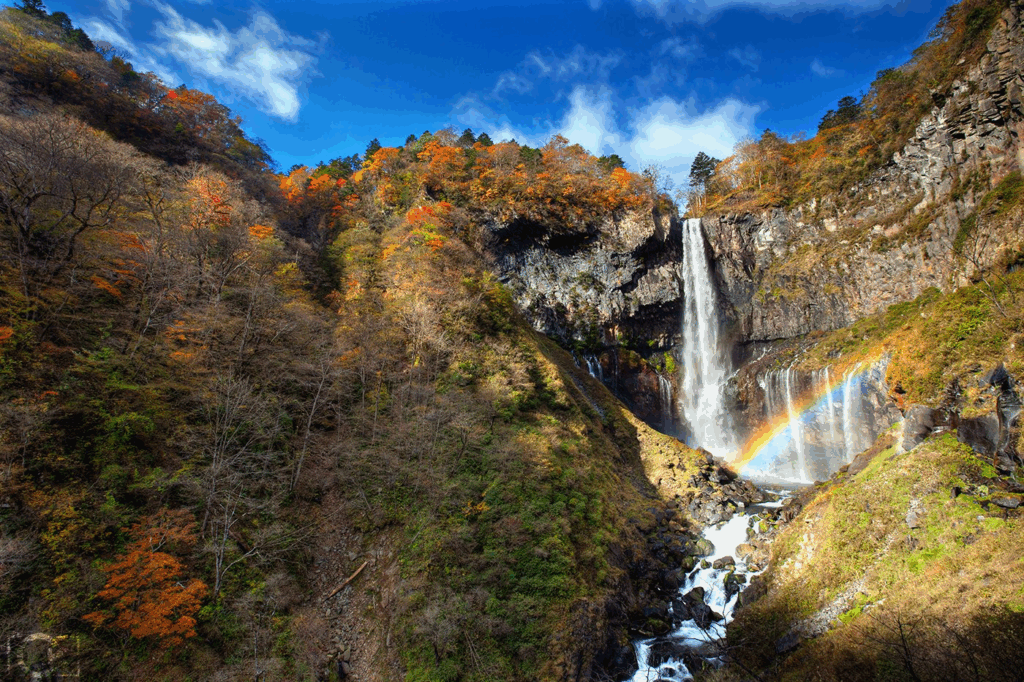

華厳の滝エレベーターを使わない観光には、多様な魅力があります。無料で開放されている観瀑台からは、滝全体を高い位置から俯瞰でき、紅葉や氷結といった四季折々の自然現象をじっくり観賞できます。特に秋の紅葉シーズンは、赤や黄色に染まった木々と白い瀑布のコントラストが映え、冬には氷のカーテンのように凍りついた姿を眺めることができます。

エレベーターを利用しないことで料金を節約できるのも利点ですが、それ以上に「視点の違い」が体験価値を高めます。滝つぼを見上げる迫力とは対照的に、上部からは滝全体の流れや背景の山々、空との一体感を堪能でき、華厳の滝本来のスケール感をより大きく感じられます。

●撮影スポットと構図の工夫:エレベーターを使わない場合の魅力は、カメラ撮影において特に発揮されます。

- 観瀑台からの全景ショット

広角レンズを使うと、滝と周囲の山並みをダイナミックに収められます。特に朝方や夕暮れには逆光を利用して滝に光の筋を重ねると、迫力ある写真に仕上がります。 - 虹を狙うポイント

晴天の日の午前中には、太陽光の角度によって滝のしぶきに虹がかかる瞬間があります。観瀑台からはその全体を狙えるため、望遠レンズで切り取ると幻想的な一枚が撮れます。 - 霧が立ち込める幻想的な風景

梅雨時期や朝方には、滝周辺に霧が立ちこめることがあり、滝の白い流れと融合して幻想的な景観を演出します。三脚を使ってシャッタースピードを遅くすると、水流が絹のように写り込み、アート性の高い作品になります。 - 紅葉や新緑との組み合わせ

秋は滝を額縁のように囲む紅葉、新緑の時期は爽やかな緑とのコントラストが見どころです。あえて滝を画面の中心から外して構図を作ると、自然の壮大さが際立ちます。 - 望遠で切り取る迫力

エレベーターを使わなくても、望遠レンズを用いれば水しぶきや滝の岩肌の質感を引き寄せて撮影できます。全体と細部を使い分けることで、同じ場所からでも多彩な写真表現が可能です。

いろは坂と組み合わせる観光体験(後述)

華厳の滝を訪れる際は、日光を代表する絶景ドライブコース「いろは坂」との組み合わせもおすすめです。標高差を上り下りする道中では、眼下に広がる山々や湖の眺望を楽しめ、到着前から自然のスケール感を体感できます。

華厳の滝エレベーター 使わないで楽しむ方法

●このセクションで扱うトピック

- 華厳の滝 エレベーターで滝つぼを間近に体験

- 華厳の滝 日光にかかる虹の瞬間を楽しむ

- 華厳の滝に立ちこめる霧が生む幻想的な景観

- 華厳の滝 秋に彩る紅葉と絶景スポット

- 華厳の滝 冬に凍る氷瀑の迫力と見どころ

- 華厳の滝 いろは坂からのアクセスと景観

- 華厳の滝 おすすめのカメラとレンズ選び

華厳の滝 エレベーターで滝つぼを間近に体験

華厳の滝の滝つぼは、深さ約4.5メートルとされ、周囲を「十二滝」と呼ばれる支流の小滝群に囲まれています。この複雑な地形は、男体山の噴火によって形成された溶岩流が固結し、その後の侵食作用によって刻まれた結果とされています。滝つぼには平均で毎秒約3トンの水量が流れ込み、特に雪解け期(4月から5月頃)や梅雨明けの増水期(7月頃)には通常より水勢が増し、轟音と水煙が一段と強調されることが特徴です(出典:栃木県観光物産協会)。

エレベーターを利用すると、滝つぼ正面に位置する有料観瀑台から滝水の着水点を至近距離で観察でき、水の粒子が飛沫となって観瀑台まで届く迫力を体感できます。一方で、エレベーターを使わない場合でも、上部の無料観瀑台からは落差97メートルの主瀑が直下へ流れ落ちる全体像を俯瞰でき、岩壁の柱状節理と水流のコントラストを楽しめます。

撮影においては、滝つぼ付近の水煙がレンズに付着しやすいため、防滴性のあるカメラ機材の使用が推奨されます。加えて、風向きによっては無料観瀑台まで飛沫が届くこともあるため、レンズ前面を守る保護フィルターや、付着した水滴を即座に除去できるブロアーやクロスの携行が撮影の安定性を高めます。

華厳の滝 日光にかかる虹の瞬間を楽しむ

華厳の滝は東向きに位置しており、朝の時間帯には太陽光が滝正面から差し込むため、水しぶきがプリズムの役割を果たし虹が発生しやすくなります。特に秋から冬にかけては空気が乾燥して視認性が高まることから、虹の発色が鮮明に見える確率が上がります。条件が整えば、無料観瀑台や有料観瀑台の両方から虹を観察することが可能です。

虹が発生する原理は、水滴内部での光の屈折・反射による分光現象で、入射角が約42度付近で最大の輝度を示すことが知られています。華厳の滝では水煙が常時漂っているため、この光学的条件が揃いやすいのです。実際に虹が現れるかどうかは風の強さや水量に依存するため、風が弱く、直射日光が強い時間帯を狙うと観察成功率が高まります(出典:国土交通省 国土地理院 地形・水文データ)。

観察の際は、虹が短時間で消えてしまうこともあるため、到着後はまず滝と光の角度を確認し、出現したら素早く構図を組み立てることが求められます。撮影を目的とする場合は広角レンズで虹の全体像を収めるか、中望遠で虹と滝を切り取るかを事前にイメージしておくと効率的です。

華厳の滝に立ちこめる霧が生む幻想的な景観

日光の山岳地帯は地形性の気象変化が激しく、特に華厳の滝周辺は標高約1,200メートルに位置するため、霧が頻繁に発生します。湿潤な空気が中禅寺湖から吹き上げられることで急速に冷却され、滝周辺に濃霧が立ち込めることがあります。こうした場合、滝の音ははっきりと聞こえる一方で、視覚的にはほとんど滝の姿が確認できないことも少なくありません。

有料観瀑台であっても霧が濃いと視界は数十メートル以下に制限され、写真撮影や観賞が困難になることがあります。このような場合には、霧の回復を待って再度観瀑を試みる、あるいは周辺の竜頭の滝や湯滝へ移動して時間をずらすなど、柔軟な観光行程が役立ちます。また、明智平ロープウェイや展望台の運行状況を確認することで、その日の視界状態を判断する参考にもなります。

霧が晴れた直後は、雲間から差し込む斜光によって滝と水煙が幻想的に照らされ、写真撮影においては希少なチャンスを得られることがあります。これを狙う場合は、露出をややアンダーに設定し、光の筋と水流のコントラストを強調すると効果的です。

華厳の滝 秋に彩る紅葉と絶景スポット

華厳の滝周辺は標高1,200メートル前後の気候帯に属し、秋にはブナ、ミズナラ、カエデ類などが鮮やかな紅葉を見せます。例年の見頃は10月中旬から下旬にかけてで、日光いろは坂の紅葉シーズンとほぼ重なります。この時期は、滝上部の山々が赤や橙に染まり、落差97メートルの滝と色彩豊かな樹木の対比が際立ちます。特に朝夕の低角度光では、滝の白い水流が紅葉に反射して色味を一層強調します。

紅葉観賞においては、無料観瀑台から滝全体を俯瞰するのが効果的です。紅葉に囲まれた滝を広角で収めると構図に奥行きが生まれます。一方、有料観瀑台からは滝つぼ付近を切り取り、紅葉を背景にした迫力ある画角が得られます。撮影を目的とする場合、午前中は逆光気味になるため紅葉がシルエットとして映え、午後は順光で色彩が鮮明に写し出されます。

秋季は観光客数が最も多く、特に週末や祝日は観瀑台が混雑する傾向にあります。そのため、混雑を避けたい場合は平日や早朝の訪問が望ましく、より落ち着いた環境で紅葉と滝を楽しむことができます。

華厳の滝 冬に凍る氷瀑の迫力と見どころ

冬季の華厳の滝は気温の低下により一部が凍結し、独特の氷瀑景観を形成します。特に1月から2月にかけては寒波が続くと水流の側面に氷柱が発達し、滝の落水と氷の造形が同居する光景が現れます。これは「部分氷結型滝氷瀑」と呼ばれる現象で、毎年異なる形態を見せることから観光資源として注目されています。

凍結の進行度は降水量や気温の推移によって変化しますが、例年完全凍結することはなく、主瀑の中央は水流を維持しつつ、両端が氷に覆われるのが一般的です。このため、白銀の氷壁と中央の水流のコントラストが写真映えし、冬季ならではの被写体となります。

冬の訪問では防寒対策が必須であり、特に観瀑台周辺は凍結による路面の滑りやすさに注意が必要です。また、積雪時には視界が遮られることもあるため、事前に道路や駐車場の除雪状況を確認することが推奨されます。

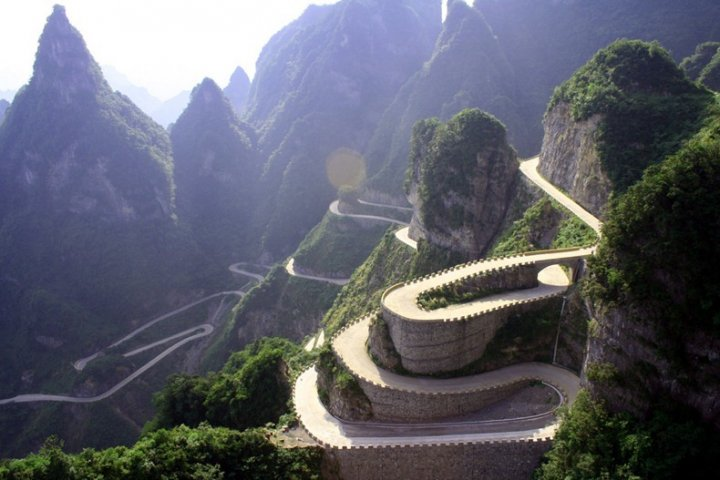

華厳の滝 いろは坂からのアクセスと景観

華厳の滝へのアクセスには、日光市街から中禅寺湖方面へ向かう「いろは坂」の通行が一般的です。いろは坂は第一(下り専用)と第二(上り専用)に分かれており、合計48か所の急カーブが配置されています。この数が「いろは48文字」に由来して名付けられたとされます。標高差約500メートルを一気に登るため、運転には注意が必要ですが、途中の展望ポイントからは日光の山岳景観や紅葉が一望できます。

観光シーズンには交通渋滞が発生することが多く、特に紅葉期の10月下旬から11月初旬は渋滞時間が1時間以上に及ぶこともあります。公共交通を利用する場合は、東武日光駅から東武バスの中禅寺温泉行きに乗車し、約40分で滝入口に到着します。バス停からは徒歩数分で無料観瀑台にアクセスできます。

自家用車を利用する場合、冬季は道路の凍結が頻繁に発生するため、スタッドレスタイヤやチェーンの装備が必須です。また、明智平ロープウェイ駐車場などを利用すれば、ドライバーが休憩を兼ねて展望を楽しむこともできます。アクセス情報を事前に確認し、渋滞や気象条件に応じた柔軟な行程管理を行うことが、快適な観光体験につながります。

華厳の滝 おすすめのカメラとレンズ選び

華厳の滝を撮影する際には、機材の選定が作品の完成度を大きく左右します。滝は高さ97メートルというスケールを持ちつつ、観瀑台からは比較的距離があるため、広角と望遠の両方を組み合わせた機材選びが効果的です。

フルサイズミラーレスカメラの選択

華厳の滝は明暗差が大きく、霧や水しぶきなど光学的に難しい条件が多いため、ダイナミックレンジの広いフルサイズセンサー搭載カメラが理想です。

- Sony α7R V

有効約6100万画素の超高解像度。滝の岩肌や氷結の質感まで克明に記録可能。4軸チルト液晶により、観瀑台の混雑時でも柔軟なアングルで撮影できます。

- Canon EOS R5

有効約4500万画素・高い連写性能。虹が出現する一瞬や霧が流れる瞬間を逃さず、ボディ内手ブレ補正も最大8段分と強力で、手持ち撮影でも安定感があります。

- Nikon Z7II

有効約4575万画素・優れた耐候性能。華厳の滝周辺は水しぶきや湿気が多いため、防塵防滴性能が安心材料になります。

これらはいずれも広い階調表現・高解像度・防塵防滴性能を兼ね備え、華厳の滝の撮影に最適です。

広角レンズ:滝の全景をダイナミックに収める

観瀑台から滝全体を収めるには、24mm以下の広角レンズが必須です。

- Sony FE 16-35mm F2.8 GM

F2.8通しの高い描写力。滝全景をワイドに収めつつ、紅葉や空のグラデーションまで鮮明に表現できます。

- Canon RF 15-35mm F2.8L IS USM

15mmという超広角が使えるため、観瀑台からでも滝と周辺の樹木や空を大きく取り込み、圧倒的なスケール感を演出可能。

- Nikon Z 14-30mm F4 S

軽量で携行性が高く、旅先で機動力を重視する撮影者におすすめ。広角端14mmでダイナミックな構図が可能です。

望遠レンズ:細部や虹・氷結を切り取る

滝つぼや氷結した部分、虹などをクローズアップするには70-200mm前後の望遠ズームが理想です。

- Sony FE 70-200mm F2.8 GM OSS II

軽量化され携帯しやすく、高速AFで水しぶきの瞬間を鮮明に切り取れます。

- Canon RF 70-200mm F2.8L IS USM

圧縮効果で滝と紅葉を背景ごと切り取れるため、季節感ある作品作りに最適。

- Nikon Z 70-200mm F2.8 VR S

高解像かつボケ描写が美しく、氷結した滝や霧の漂う幻想的シーンをドラマチックに表現可能です。

周辺機材と撮影テクニック

- NDフィルター:ND64やND1000を使えば、シャッタースピードを数秒まで延ばし、水流を絹糸のように表現可能。

- 三脚:長時間露光や夕景撮影では必須。岩場でも安定するカーボン三脚が安心。

- レンズフードと防滴カバー:水しぶき対策として常備が必要。

●選定の根拠:華厳の滝は光の変化が激しく、また観瀑台という固定された撮影ポジションから構図を工夫する必要があります。そのため、

- 広角でスケール感を出す

- 望遠でディテールを切り取る

- 高解像・高ダイナミックレンジで霧や虹を描写する

という3つの条件を満たす機材が理想的です。

このように、フルサイズミラーレスと広角+望遠ズームの組み合わせが「華厳の滝の全てを表現できるベストセット」といえます。

まとめ 華厳の滝エレベーター 使わない楽しみ方

本記事のまとめを以下に列記します。

- 無料観瀑台から滝全景を望めば迫力とスケール感を十分に体感できる

- エレベーター利用で滝つぼ正面の低い視点を短時間で確保できる

- 料金は大人600円小学生400円で往復分が明確に設定されている

- 団体や学校団体には人数条件を満たせば割引料金が適用される

- 運行時間は季節により変動するため当日の掲示板で必ず確認する

- 朝は東向きの光が差し込み虹が発生するチャンスを狙いやすい

- 霧で視界が遮られる時は回遊や時間調整で状況を回避できる

- 秋は十月中旬から下旬にかけて紅葉の美しい絶景が広がる

- 冬は十二滝が凍結し氷の造形美を鑑賞できる貴重な機会となる

- いろは坂は早朝移動や公共交通を活用して渋滞回避が有効

- 柱状節理や十二滝などの地形を理解すると観光体験が深まる

- 標準広角中望遠を使い分ければ撮影構図の幅を大きく広げられる

- 水煙対策には防滴仕様の機材とレンズクロスの常備が効果的

- NDで水流のスロー描写と高速で水滴の瞬間描写を自在に切替える

- 観光目的に応じて使わない選択と使う選択を柔軟に組み合わせる

コメント