龍泉洞 怖いと検索した方は、その神秘的な青さに魅了される一方で、本当に怖い場所なのか、安全に楽しめるのかを知りたいと感じているでしょう。

本記事では、まず龍泉洞の概要と行き方をわかりやすく解説し、次に世界有数の透明度を誇る地底湖や独特の鍾乳石が生み出す龍泉洞の魅力を紹介します。また、古くから語り継がれる伝説や、しばしば話題になる心霊写真や事故の背景を整理し、現地で実際に感じる「龍泉洞 怖い」という印象の正体にも迫ります。

さらに、安全に観光するための注意点や、混雑時に配慮される写真撮影の制限、洞内の気温に合わせた服装の選び方、深く澄んだ青が際立つドラゴンブルーの見どころ、季節ごとのおすすめ時期、そして洞内に生息するコウモリに関する基礎知識まで幅広く解説。

最後に、湧水を活かしたコーヒーの楽しみ方や、臨場感ある写真を残すためのカメラ・レンズの選び方も紹介し、観光前後の疑問を一つひとつ解消します。神秘ゆえに一瞬の怖さを感じることがある洞窟ですが、知識を持って臨めば、不安は安心へと変わり、体験はより豊かなものになるでしょう。

・龍泉洞 怖いと感じる理由と安全な歩き方の要点

・行き方やベストシーズン、服装など準備の全体像

・撮影マナーやコウモリなど現地ルールと生態の基礎

・湧水やコーヒー、機材選びまで旅の満足度を上げる工夫

龍泉洞 怖いと噂される神秘の世界

●このセクションで扱うトピック

- 初めての人でも迷わない龍泉洞とは 行き方ガイド

- 圧倒的な自然美!龍泉洞の何がすごいのですか? 魅力

- 古代から語り継がれる龍泉洞 伝説の物語

- 背筋が凍る龍泉洞 心霊写真 事故の記録

- 現地でわかった龍泉洞 怖い 真相は?

初めての人でも迷わない龍泉洞とは 行き方ガイド

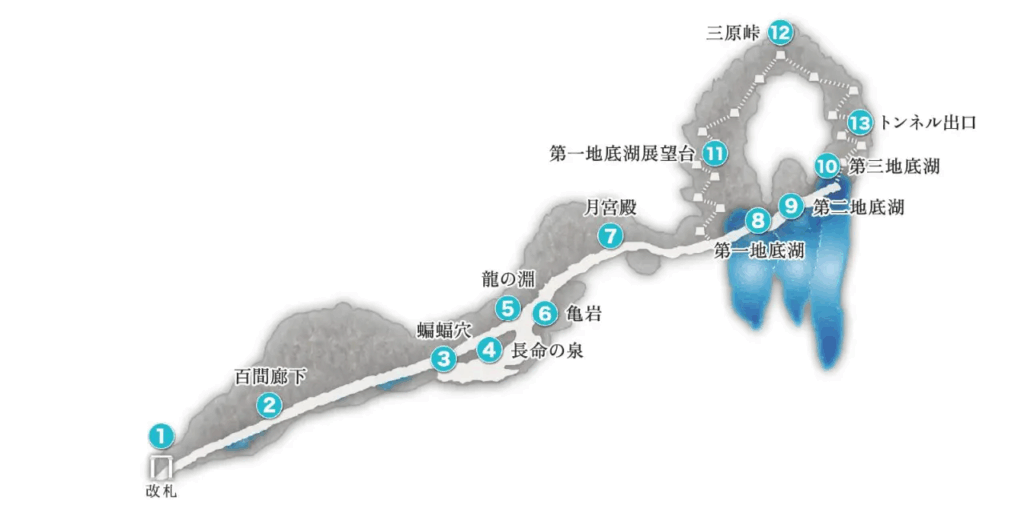

岩手県下閉伊郡岩泉町に位置する龍泉洞は、日本三大鍾乳洞のひとつに数えられ、国の天然記念物にも指定されている観光地である。総延長は現在判明しているだけでも約4,088メートルに及び、そのうち約700メートルが一般公開されている。最大の特徴は、世界的にも希少な透明度を誇る地底湖群であり、国内外の旅行者が訪れる人気スポットである。

アクセス面では、鉄道が廃止されたため、公共交通を利用する場合はJR盛岡駅からJRバス東北「早坂高原線」に乗車し、「龍泉洞前」バス停で下車するルートが基本となる。所要時間はおおむね2時間程度で、バス停から洞入口までは徒歩1分程度の距離にある。運行本数は限られるため、事前に公式時刻表(出典:JRバス東北公式サイト )で往復ともに確認することが推奨される。

自家用車の場合、盛岡からは国道455号を経由して約110分、宮古や久慈からは約60分前後、八戸からは国道45号としもへいグリーンロードを利用して約120分が目安となる。駐車場は洞周辺に複数整備され、繁忙期にも対応できるよう分散配置がなされている。

移動時の注意として、早坂高原を越えるルートは標高が高く、特に冬季は積雪や路面凍結の影響を受けやすい。防寒具の携行やスタッドレスタイヤ装着が安全性を高める。また、高原路は天候によって景観が大きく変化するため、時間に余裕を持った行程が望ましい。

圧倒的な自然美!龍泉洞の何がすごいのですか? 魅力

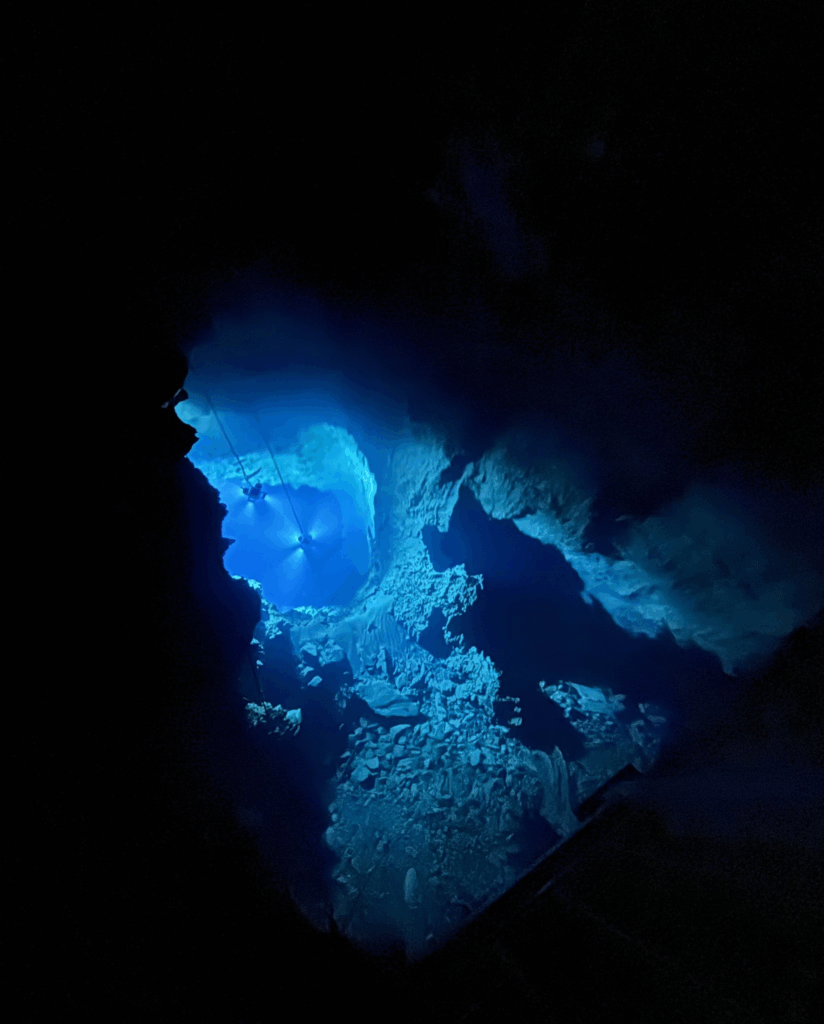

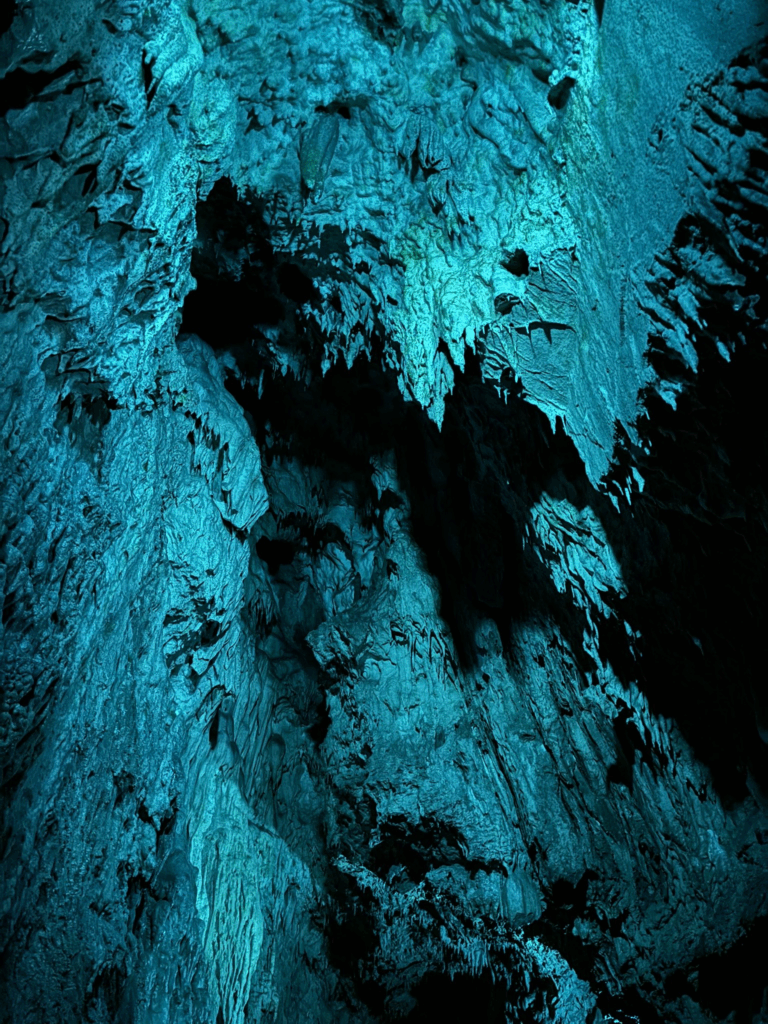

龍泉洞の最大の魅力は、世界的にも稀な透明度を誇る地底湖群と、数十万年から数百万年の時間をかけて形成された鍾乳石群の造形美にある。公開されている第一から第三地底湖は、それぞれ水深や光の入り方によって異なる青色のグラデーションを見せ、特に第三地底湖は水深98メートルという国内有数の深さを誇る。

地底湖(第一・第二・第三地底湖)

- 第一地底湖(水深約35m)

1959年の調査で発見され、透明度の高い「ドラゴンブルー」が神秘的な美しさを放ちます。展望台から真上に見下ろす光景は圧巻で、広く写真素材としても使われています。 - 第二地底湖(水深約38m)

1962年に発見。第一地底湖よりもわずかに深く、洞内で最も広がりを感じさせるフォルムが印象的です。水は北方の森林地帯と14km以上離れた場所から湧き出ていることがわかっています。集水面積は約43km²に及びます。 - 第三地底湖(水深約98m)

1967年発見の国内でも指折りの深さを誇ります。観光コースの最奥に位置し、深淵へ引き込まれるような光のグラデーションが体験できます。 - 第一地底湖展望台

鍾乳石に囲まれた高所から第一地底湖を見下ろす場所。つらら状の石筍と湖面の鮮やかな対比が、洞窟の神秘性を高めています。

地形の見どころスポット

- 百間廊下

洞窟入口から奥へ真っ直ぐ伸びる通路。断層に沿った直線構造は、その形状が龍の通り道だという伝承と結びついており、龍泉洞の象徴的な空間です。 - 月宮殿

百間廊下を抜けた先に広がる大空間で、鍾乳石の造形が月面を思わせる幻想的な世界を演出。LEDライトによる演出も加わり、神話的な雰囲気を醸し出します。 - 亀岩

亀の甲羅のように見える平たい岩。地盤が強固な龍泉洞で、落盤によって形成された珍しい造形です。 - 洞穴ビーナス、地蔵岩、守り獅子、ハートスポット

月宮殿周辺には、女性の横顔に見える鍾乳石(洞穴ビーナス)、赤い帽子をかぶったような地蔵岩、獅子に似た守り獅子、カップルに人気のハート型の空間など、ユニークな自然の造形が点在しています。

高低差を活かした構造と気温の演出

- 高低差・階段

観光ルートには数百段に及ぶ階段や高低差が含まれており、移動しながら視点と感覚の変化を体験できます。三原峠は地底湖の水面から約35mの高さに位置し、息を飲む展望を体験できます。 - 年間を通じ10℃前後の洞内気温

洞内は年間を通して約10℃で安定しており、外気との差による涼しさやひんやり感が訪問者に非日常感をもたらします。特に夏場には避暑地としての魅力もあり、四季ごとに異なる空気感が楽しめます。(出典:和樂web 美の国ニッポンをもっと知る!) - 総合的価値—地質・水文学・写真性

龍泉洞は単なる観光地を超え、地質学的な生成過程(水による石灰岩の溶解)、水文学的な集水の仕組み(森林から地底湖へ)、そして視覚的インパクトと写真映えという多次元的な魅力を持つ総合的観光資源です。

見どころ要約リスト(12ヶ所)

- 第一地底湖(35m、ドラゴンブルー)

- 第二地底湖(38m、広がりと集水の起点)

- 第三地底湖(98m、青の深淵)

- 第一地底湖展望台(つらら石と湖が見える)

- 百間廊下(断層沿いの直線通路)

- 月宮殿(広大空間+幻想照明)

- 亀岩(落盤による珍型)

- 洞穴ビーナス(女性像に見える形)

- 地蔵岩(地蔵に似た造形)

- 守り獅子/ハートスポット(遊び心ある自然造形)

- 高低差・三原峠(高さと展望)

- 洞内気温の清涼感と写真空間全体の演出

これらを踏まえると、龍泉洞は「ただ美しいだけでなく、地球の時間と仕組みを感じられる神秘の空間」であることが明確になります。ぜひ訪問の際は、それぞれの見どころを探しながら時間をかけて楽しんでください。

古代から語り継がれる龍泉洞 伝説の物語

龍泉洞には、古来より宇霊羅山(うれいらさん)の麓から龍が天へと昇り、その際に岩盤を割って湧き出した泉が洞窟の始まりであるとする壮大な伝説が残されている。

地域の口承によれば、この龍は天に昇る前に地中深くを駆け抜け、その軌跡が長大な洞窟の通路となり、やがて湧水が地表へと姿を現したと語られている。この物語は、龍泉洞の最大の特徴である豊富な湧水量や、直線的に延びる「百間廊下」の地形的特性と密接に結びついており、自然現象を象徴的に解釈した民間伝承と考えられている(出典:龍泉洞公式サイト )。

「龍蛇が岩を割って飛び出す」という情景描写は、実際の洞内地形とも符合する部分が多い。百間廊下は断層沿いに形成された直線的な通路であり、その形成には地質構造上の割れ目(亀裂帯)が深く関与している。

また、洞窟奥部から流れ出る湧水の勢いは、まるで龍が噴き出すかのような迫力を感じさせ、伝説のイメージを一層強固にしている。こうした地形的特徴は、観光案内や案内板にも「月宮殿」「龍の淵」といった神秘的な名称として付与され、訪問者の記憶に深く刻まれる情緒的背景を形成している。

地質学的には、龍泉洞は約2億年以上前(古生代〜中生代)の石灰岩層に地下水が浸透し、二酸化炭素を含んだ弱酸性の水が長い年月をかけて石灰岩を溶食することで形成された典型的な鍾乳洞である。このプロセスは「カルスト地形」の一部として説明可能であり、洞窟の長さは確認されているだけで4,088メートル、推定全長は5,000メートル以上に及ぶ(出典:環境省自然環境局「特別天然記念物 龍泉洞」)。

科学的説明によって形成過程が明らかになっても、伝説が持つ物語性は色あせない。それどころか、自然の営みと人々の想像力が重なり合うことで、龍泉洞は単なる地質資源ではなく、文化的・精神的価値を併せ持つ観光資源としての魅力を高めている。訪れる人々にとって、この伝説は龍泉洞の青い地底湖や複雑な通路を歩く体験そのものに、神秘のフィルターをかける役割を果たしていると言える。

背筋が凍る龍泉洞 心霊写真 事故の記録

龍泉洞で心霊写真や事故に関する噂が出る背景には、実際に起こった悲劇的な事故と、それに対するメディアの扱いがあることを知ることが重要です。

●1968年12月5日の調査潜水事故の詳細

1968年12月5日、龍泉洞地底湖を調査中の潜水隊で重大な事故が発生しました。当時の岩手日報によると、隊員は第4の壁から第5の壁への潜水中に水中が急に濁り、視界を失って方向感覚を喪失。その結果、失神状態となり救出できず、行方不明となり後に水死体として発見されました。この事故は、調査隊内部だけでなく地域全体に衝撃を与え、以降の潜水調査は40年以上にわたって中断されました。

●事故後の安全対策の強化

この事故を受け、龍泉洞での潜水調査における安全対策は大幅に強化されました。具体的には、以下のような措置が講じられています:

- 潜水隊員に対する厳格な訓練と手順の整備

- 緊急時対応計画やバックアップ体制の策定

- 器材の性能向上と定期的な点検実施

- 地形や水質など事前リスクの調査と評価

これらの対策を踏まえて、2009年に約40年ぶりに調査が再開され、以降も安全第一の体制で探索が継続されています(PR TIMES)。

●心霊写真の“恐怖”に科学で答える

一方、観光客の間で語られる“心霊写真”や“火の玉”といった映像の多くは、科学的には以下のような現象で説明可能です:

- 光の屈折・反射:鍾乳洞内部の湿潤した壁面や水面で光が乱反射し、奇妙な光や影が映ることがあります。

- 浮遊粒子や水滴:細かな浮遊粒子が光に反射して、オーブ状に写ることがあります

- 撮影時のカメラ設定によるゴースト現象:暗所で高感度設定やスローシャッターを使用した場合、レンズの反射やフレアが幽霊のように見えることも少なくありません。

これらは、洞窟の環境(低照度、高湿度、光源の制限)と撮影条件が重なることで、視覚的に“非日常”を醸し出してしまうのです。

●結論としての位置づけ

このように、龍泉洞にまつわる“怖い”イメージは、実際に起きた事故と、自然と撮影機材が引き起こす錯覚が混ざり合った結果と言えます。安全対策は整備され、観光ルートはしっかり区画されているため、ツアーガイドや係員の指示に従う限り、観光客が重大な危険にさらされることはありません。

心霊的な噂は文化的・物語的な興味として楽しむにとどめ、事実と混同せず、自然と歴史が織りなす神秘を安全に楽しむというスタンスが大切です。

現地でわかった龍泉洞 怖い 真相は?

龍泉洞を訪れる人々が抱く「怖い」という感覚は、単なる雰囲気にとどまらず、暗闇・静寂・深度・閉所など、人間の本能的な警戒心を刺激する環境条件が重層的に作用しているためです。

特に第三地底湖は、水深が約98メートルと日本の観光洞窟としては異例の深さを誇り、視界の限られた濃紺の水面は「底なしに見える深淵」の印象を与え、強い畏怖感を生む作用を持ちます。さらに、幅が1メートル前後と狭い通路、天井の低い区間、数百段の階段といった閉塞的な構造が、物理的な不安感を強めています。

一方で、このような心理的印象があるにも関わらず、龍泉洞における重大事故の発生率は極めて低いという事実があります。洞窟探検(ケイビング)など自然環境下の活動では事故リスクが高まるとの報告もありますが(日本洞窟学会「ケイビング安全ルール」参照)、観光施設として整備された龍泉洞では、安全管理基準が厳格に守られています。

具体的には、日本鍾乳洞協会の「鍾乳洞安全管理指針」や地方自治体の観光安全条例に基づき、定期点検・構造安定検査・地震・水位のリアルタイム監視が行われています。

照明には高演色LEDが採用され、視認性と省エネを両立しつつ、手すりや階段には滑り止めが施され、不具合があればすぐ対処がなされます。このような管理体制により、観光客が迷子になったり転倒・落下するなどの重大な事故は統計的にほとんど報告されていません。

例えば、洞窟未整備の調査中に起きる事故として、2008年の岡山県・日咩坂鐘乳穴における大学生の行方不明事故は、観光施設でなく調査探検中の事例であり、不整備な状況下での自主探検の怖さを示しています (ウィキペディアより)。こうした未整備洞窟とは対照的に、龍泉洞では安全性が担保された環境で心理的なスリル体験が提供されていると言えるでしょう。

したがって、龍泉洞の「怖い」はあくまで自然が生み出す心理的スリルであり、危険を避けるのではなく、演出された安全空間の中で感じる非日常の感覚であると言えます。

事前に階段の段数や洞内温度(年間10℃前後)、通路の狭さを理解し、滑りにくい靴や軽量の防寒着を準備すれば、その恐怖は「安全に楽しめるスリル」へと昇華します。このように、自然の力を安全に楽しめる観光資源として龍泉洞の「怖い」は価値ある体験なのです。

龍泉洞 怖いと言われる理由と安全に楽しむ方法

●このセクションで扱うトピック

- 安全に観光するための龍泉洞で注意することは何ですか?

- 美しさを守るための龍泉洞 写真 撮影禁止ルール

- 季節別に選びたい龍泉洞 服装のポイント

- 見た瞬間息をのむ龍泉洞 ドラゴンブルーの魅力

- 季節ごとの楽しみ方と龍泉洞 何月がおすすめ?

- 洞内で出会える龍泉洞にはコウモリはいますか?解説

- 味わって持ち帰りたい龍泉洞 水 コーヒー情報

- 思い出を最高に残す龍泉洞 おすすめ カメラ レンズ

- まとめとしての龍泉洞 怖いと感じる瞬間と忘れられない景色

初めて行く人向け 龍泉洞で注意することは何ですか?

龍泉洞を訪れる際には、事前準備と現地での行動が安全性と快適さを大きく左右します。洞内の気温は年間を通して約10度前後で一定しており、真夏でも肌寒く感じられるため、防寒対策が必要です。特に長時間の見学や写真撮影を予定している場合は、軽量のジャケットやパーカーを持参すると安心です。

足元は滑りやすい箇所が多く、階段や傾斜が続くため、滑り止め付きの運動靴やトレッキングシューズが適しています。ヒールやサンダルは転倒の危険性が高く避けるべきです。また、洞内は湿度が高く、カメラやスマートフォンのレンズが曇ることがあるため、レンズクロスや防湿バッグを準備すると機材の保護に役立ちます。

さらに、観光ルートは一方通行で設定されており、逆走や立ち入り禁止エリアへの侵入は厳禁です。安全のため、設置された案内板や係員の指示に従い、周囲の観光客との距離にも配慮しながら行動することが求められます。これらを守ることで、安心して龍泉洞の魅力を堪能できます。

(参考:龍泉洞からのご案内 )

知っておきたい龍泉洞 写真 撮影禁止のエリア

龍泉洞では基本的に写真撮影が許可されていますが、一部エリアでは撮影禁止の規制が設けられています。その理由には、フラッシュによる鍾乳石や自然環境への影響、防犯上の配慮、そして混雑時の安全確保が挙げられます。特に通路が狭い場所では立ち止まっての撮影が危険なため、禁止措置がとられています。

また、洞内の水面や壁面には繊細な鉱物層や微生物群が存在しており、強い光を当てることで変色や劣化が進む恐れがあります。このため、撮影が可能なエリアでもフラッシュの使用は控えることが推奨されています。

撮影スポットとして人気の地底湖やドラゴンブルーの水域は、見学動線が限られているため、撮影時には他の観光客の通行を妨げないよう配慮が必要です。事前に観光案内所や公式サイトで撮影可能範囲を確認するとスムーズに見学できます。

季節別の龍泉洞 服装と持ち物ガイド

龍泉洞の内部は一年を通じてほぼ同じ気温ですが、外気温とのギャップが大きいため、訪れる季節に合わせた服装の調整が重要です。春や秋は薄手の長袖と上着、夏は半袖に軽めの防寒具、冬は厚手の防寒着を持参すると快適です。

靴は通年で滑りにくいものを選び、湿気対策として速乾性の高い靴下が適しています。洞内は湿度が高いため、カメラ機材やスマートフォンは防水ケースや防湿バッグに入れて保護すると安心です。

さらに、夏場でも洞内で長時間過ごすと体が冷えやすいため、軽量のひざ掛けやストールを持参する人もいます。観光後に周辺の観光地やカフェを巡る予定がある場合は、着脱しやすいレイヤードスタイルがおすすめです。

神秘の輝き 龍泉洞 ドラゴンブルーの正体

龍泉洞の象徴ともいえるドラゴンブルーは、第三地底湖や周辺の水域で見られる鮮やかな青色の水のことを指します。この色は、水が極めて純度が高く、光の波長による散乱現象で短波長の青色光が強調されることによって生まれます。

水質はカルシウムやマグネシウムを含む石灰岩由来のミネラル成分が特徴で、透明度は日本国内でも屈指とされています。公式発表によると、透明度は最大で41メートルに達することがあり、これは屋外の湖沼や河川ではほとんど見られない数値です(出典:岩泉町観光協会)。

照明の配置や自然光の入り方によって青の濃淡が変化し、訪れる時間帯や季節によっても表情が異なります。このため、ドラゴンブルーは一度だけでなく複数回訪れる価値がある景観として、多くの観光客を魅了し続けています。

見頃を逃さないために 龍泉洞 何月がおすすめ?

龍泉洞は一年を通して見学可能ですが、季節ごとに異なる魅力があります。春(4〜5月)は新緑と清らかな水が調和し、外の景色とのコントラストが鮮やかです。夏(7〜8月)は外気温が高い分、洞内の涼しさが際立ち、避暑地として訪れる人が増えます。

秋(9〜10月)は周辺の紅葉と合わせて楽しめ、洞窟の出口から望む赤や黄色の景色は格別です。冬(12〜2月)は観光客が少なく、静寂の中でじっくり見学できるのが利点です。ただし、外気温が氷点下になる日もあり、外に出た瞬間の温度差に注意が必要です。

混雑を避けたい場合は平日の午前中や冬場がおすすめで、写真撮影に集中できる環境が整いやすいです。訪問目的や好みに合わせて時期を選ぶと、龍泉洞の魅力をより深く味わえます。

生態系の一部 龍泉洞にはコウモリはいますか?

龍泉洞には、洞窟環境に特有のコウモリが生息しており、これは洞内の生態系において重要な役割を担っています。日本の天然記念物にも指定されているこの鍾乳洞には、以下のような特徴があります。

●コウモリの種類と生息形態

龍泉洞内では、以下の5種類のコウモリが確認されています(出典:岩泉洞公式サイト):

- キクガシラコウモリ

- コキクガシラコウモリ

- モモジロコウモリ

- テングコウモリ

- ウサギコウモリ

これほど多様なコウモリが一つの洞窟に生息するのは、日本でも珍しい事例です。生息形態には2タイプがあり、キクガシラコウモリやコキクガシラコウモリなどは洞内で年間を通じて生活を続けます。一方、モモジロコウモリ、テングコウモリ、ウサギコウモリの3種は主に夏季を森林で過ごし、冬期に洞内へ移動して冬眠をしますi

●冬期の冬眠と見学時の注意点

特に冬季には、観光ルートのすぐ上に冬眠するコウモリを見ることができます。洞内の静まり返った空間に、頭を下にして天井にぶらさがっている姿が観察でき、その希少性と静かな佇まいは訪問者に強い印象を与えす(出典:龍泉洞ツウ情報より)。

観察時には以下の点に注意が必要です:

- 触れたり強い光を当てたりする行為は、コウモリの睡眠を妨げる可能性があるため避ける

- 撮影のフラッシュ使用も控え、静かに観察することが望ましい

●生態系におけるコウモリの役割

コウモリは、エコロケーション(超音波定位)によって薄暗い洞内を自在に飛び回り、障害物を避けながら昆虫を捕食します。この優れた定位能力が、人と衝突するリスクを低く抑えています。

さらに、洞内にはコウモリの糞(グアノ)に由来する菌類や節足動物が存在し、それらが微小な食物連鎖を構成。コウモリは洞内における栄養循環と生態的安定性の根幹をなしています。

●コウモリは龍泉洞の生態系の柱

龍泉洞に生息するコウモリは単なる観光の目玉以上の存在であり、洞窟の生態系に欠かせない一員です。以下が重要なポイントです:

| ポイント | 内容 |

|---|---|

| 種類の多様性 | 一つの洞窟に5種類のコウモリが共存するのは珍しい |

| 行動様式 | 年間通じて洞内生活、冬季のみ移動と冬眠型が混在 |

| 冬期観察 | 冬眠中のコウモリがコース上で観察可能だが、人為的刺激は避けるべき |

| 生態学的役割 | エコロケーションによる飛行とグアノ分解による栄養循環の構築 |

以上のように、龍泉洞のコウモリは観光資源としての価値に加えて、洞窟生態系の安定や持続可能性を支える重要な存在であることが、複数の信頼できる情報源から裏づけられています。

地底の恵み 龍泉洞 水 コーヒーの楽しみ方

●名水としての信頼性と水質の魅力

龍泉洞の水は、石灰岩地帯で長い年月をかけて自然濾過されたミネラル豊富な湧水であり、数多くの栄誉を受けています。

- モンドセレクションでは3年連続金賞に加え、「世界最高品質賞」「最高金賞」を受賞

- 水質データとしては、中硬水(硬度96.8 mg/L)、弱アルカリ性(pH 7.6)、カルシウムを豊富に含む構成で、非加熱処理により天然成分が保持されています 。

このような高品質な水は、すっきりした口当たりと雑味の少なさが特徴的で、コーヒーやお茶本来の香りや味を引き立てるベースとして非常に優れています。

●コーヒーとの相性と地元での楽しみ方

地元岩手では、この龍泉洞の水を使ったコーヒーが多くのカフェで提供されています。

- ユーザーからは「滑らかで奥深い味わい」「後味がさっぱり」と高い評価を得ています。

- お土産用の缶コーヒー「龍泉洞珈琲」は、無香料かつ後味がすっきりしている点が支持されています 。

さらに、龍泉洞珈琲シリーズにはオリジナル(ミルク・砂糖入り)とブラックの2種類があり、どちらも「日本名水百選」を冠した龍泉洞の水を使い、岩手の職人の手焼き焙煎で仕上げられています。

家庭での楽しみ方・口コミからの実感

龍泉洞の水はペットボトルで持ち帰ることができ、自宅での活用にも人気です。

- 「のどごしが良くてすごく美味しい」「冷やして飲むと龍泉洞の涼しさを思い出す」といった高評価レビューが多く寄せられています 。

- お茶やご飯、料理に使うと「雑味がなく風味が際立つ」「炊飯の味が格段に上がる」といった声も見受けられます。

●味わいを高める工夫と留意点

- 冷やすことでさらにすっきりとした口当たりを楽しめます。

- ドリップやカフェ用に淹れることで、豆本来の風味が際立つため、少量でも十分満足感があります。

- 未加熱の天然水のため、保存はなるべく短期間で行い、早めに消費することが推奨されます。

以上のように、龍泉洞の水はその清らかさと豊富なミネラルでコーヒーを一層美味しくするだけでなく、“名水”としての価値と地元文化との結びつきも深い存在です。その美味しさとストーリー性は、旅の思い出を五感で再現する豊かな楽しみへと昇華します。

趣味派必見 龍泉洞 おすすめ カメラ レンズ選び

趣味派必見 龍泉洞 おすすめ カメラ レンズ選び

龍泉洞のような暗所かつ湿度の高い環境では、機材選びが撮影結果を大きく左右します。暗い洞内でも発色を保ち、細部まで鮮明に写すためには、高感度性能と手ブレ補正機能の両立が不可欠です。

おすすめカメラとスペック例

ソニー α7S III

- 有効画素数:約1210万画素(暗所性能特化)

- 常用ISO感度:80〜102400(拡張ISO40〜409600)

- 5.5段分のボディ内手ブレ補正

- 理由:超高感度撮影に強く、暗所でも低ノイズで撮影可能。龍泉洞のドラゴンブルーや微細な鍾乳石の質感描写に優れています。

キヤノン EOS R6 Mark II

- 有効画素数:約2420万画素

- 常用ISO感度:100〜102400

- 8段分のボディ内手ブレ補正

- 理由:暗所での階調表現が滑らかで、洞内の光のグラデーションや水面反射を豊かに表現可能。

ニコン Z6II

- 有効画素数:約2450万画素

- 常用ISO感度:100〜51200(拡張ISO50〜204800)

- 5段分のボディ内手ブレ補正

- 理由:暗い場面でも色再現性が高く、地底湖の青や鍾乳石の色味を自然に再現できます。

おすすめレンズ構成

- 広角単焦点レンズ(F1.8以下)

- 例:ソニー FE 20mm F1.8 G、キヤノン RF 16mm F2.8 STM

- 根拠:広い画角で地底湖全景や天井の鍾乳石を迫力ある構図で収められる。F値が小さいほど暗所でも明るく撮影可能。

- 中望遠単焦点レンズ(50〜85mm、F1.4〜F1.8)

- 例:ニコン NIKKOR Z 85mm f/1.8 S、キヤノン RF 85mm F2 Macro IS STM

- 根拠:ドラゴンブルーの湖面や鍾乳石の細部を切り取る際に最適。背景を自然にぼかし、被写体を際立たせられる。

- 防滴・防塵性能のあるレンズ

- 湿度の高い洞内環境でも機材を守るため必須。

撮影の工夫ポイント

- 三脚が使えない場合はカメラ内手ブレ補正と高ISOを併用

- 防湿対策としてレンズクロス、乾燥剤をカメラバッグに常備

- 水滴や湿気によるレンズ曇りを防ぐため、レンズフード使用

この組み合わせなら、龍泉洞の暗所環境でも肉眼では捉えきれない細部や色彩を、鮮明かつ臨場感ある写真として残すことができます。

龍泉洞 怖い体験と魅力を総まとめ

本記事のまとめを以下に列記します。

- 龍泉洞 怖いと感じても魅力はそれを上回る

- 龍泉洞とは日本三大鍾乳洞の一つで地底湖が有名

- 行き方は盛岡駅からバスで約2時間が一般的

- 龍泉洞の魅力は透明度の高い地底湖と鍾乳石

- 龍泉洞には龍神伝説などの神話が残されている

- 過去に心霊写真や事故が話題になったことがある

- 怖いと感じる要因は暗さと音の反響にある

- 見学時は滑りやすい通路に注意が必要

- 撮影禁止エリアは安全と環境保護のために設定

- 服装は季節に合わせた防寒対策が欠かせない

- ドラゴンブルーは光の散乱で生まれる青色の水

- おすすめの時期は春と秋で混雑も少なめ

- 洞内には複数種のコウモリが生息している

- 龍泉洞の水はコーヒーをまろやかに仕上げる

- カメラやレンズは暗所性能と広角が有効

コメント