青ヶ島の撮影禁止が本当なのか気になっている方へ向け、本記事では島の基本情報から詳しく紹介します。

青ヶ島とはどのような場所で人口はどの程度なのか、アクセス方法として利用できるフェリーやヘリコプターの運行事情、さらに島流しの歴史や噴火によるカルデラの成り立ちについても解説します。あわせて、怖い話ややばいと語られる噂の真偽、宗教トラブルとされる話の実際、観光や焼酎スポットの魅力、宿泊や民宿事情、満天の星空を楽しむためのコツなど、旅行者が知りたい情報を網羅しました。

加えて、撮影禁止に関する注意点や訪れる時期の目安、撮影に役立つおすすめ装備までまとめています。島全体が撮影禁止という誤解を解き、安心して準備を整えられる実用的なガイドです。

- 島全体が青ヶ島の撮影禁止ではない事実と配慮点

- アクセス手段と欠航リスクへの備え

- 撮影時のマナーと場所ごとの留意事項

- ベストシーズンと装備選びの要点

青ヶ島 撮影禁止は本当か噂を検証

●このセクションで扱うトピック

- 青ヶ島とは 人口や特徴を知る

- 青ヶ島 行き方 フェリーとヘリコプター

- 青ヶ島 島流しと歴史的背景

- 青ヶ島 怖い話ややばい噂について

- 青ヶ島 噴火カルデラの地形と火山活動

青ヶ島とは 人口や特徴を知る

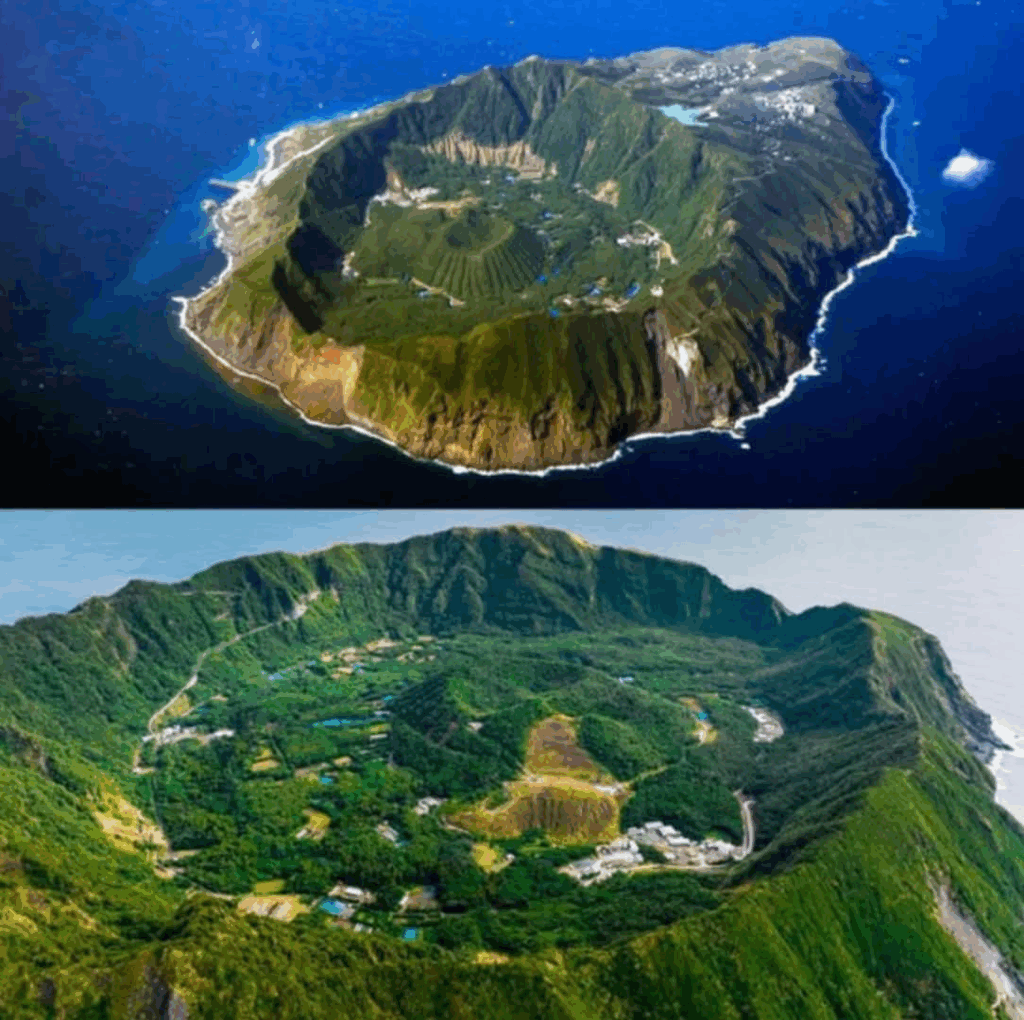

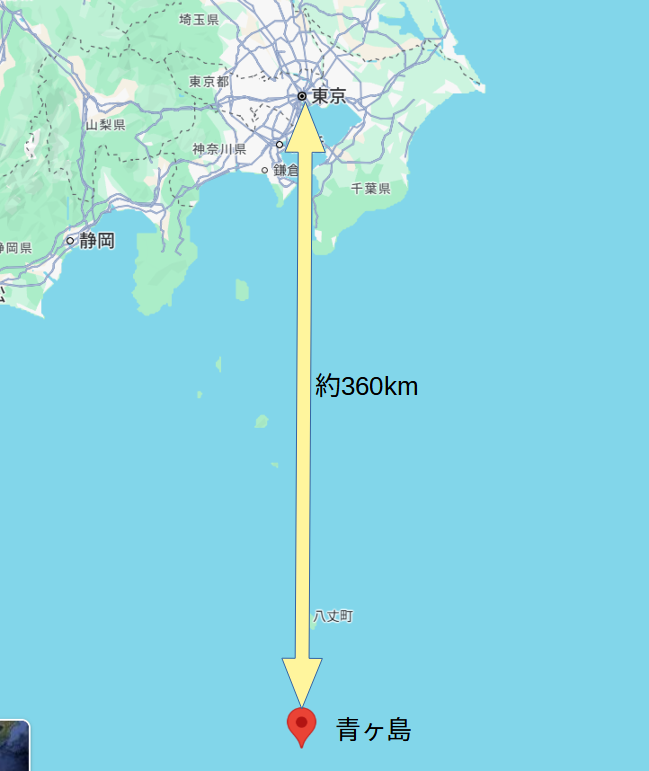

青ヶ島は、東京都に属する伊豆諸島の最南端に位置する小さな有人島で、首都圏から南へ約360km、八丈島からさらに約70km離れた太平洋上に浮かんでいます。総人口はおよそ160人前後で推移しており、日本全国の自治体の中でも最少規模の人口を抱える地域として統計上も確認されています(出典:青ヶ島公式サイト)

島の最大の特徴は、世界的にも珍しい二重カルデラ地形にあります。外輪山が島を囲み、その内側にさらに内輪山の丸山がそびえるという構造は、火山活動の激動の歴史を物語っています。この地形は観光や学術研究の対象となるだけでなく、写真愛好家にとっても魅力的な被写体です。

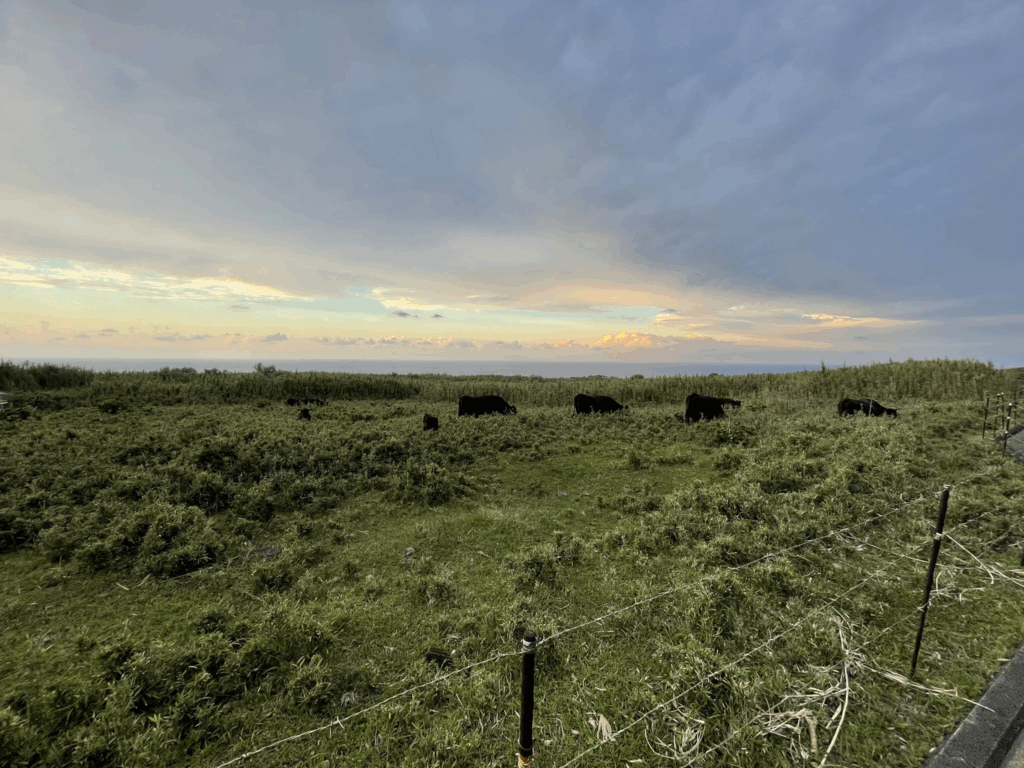

生活圏は標高250mを超える比較的涼しい高台に集落が形成されており、湿潤な気候と年間を通した降水量の多さから、農作物の栽培や水資源の確保に工夫が凝らされてきました。特産品としては、火山島特有の地熱と風土を活かした焼酎「青酎」、シダ植物のオオタニワタリ、海水を地熱で蒸発させて作る「ひんぎゃの塩」などがあり、いずれも島の自然環境と生活文化が反映された産品です。

近年では、光害のほとんどない環境を生かした天体観測や星空撮影が注目を集め、観光資源としての評価も高まっています。また、地熱を利用したサウナや窯体験といったユニークなアクティビティも提供されており、離島ならではの体験価値を持つ場所となっています。

青ヶ島 行き方 フェリーとヘリコプター

青ヶ島は極めてアクセスが難しい島として知られており、直接の定期航路は存在しません。来訪にはまず八丈島を経由する必要があります。八丈島へは羽田空港から全日空による定期便で約55分、または東京・竹芝桟橋から大型客船で約10時間20分かけて向かう方法があります。その後、八丈島から青ヶ島までは連絡船「あおがしま丸」もしくは東邦航空が運航するヘリコプターを利用します。

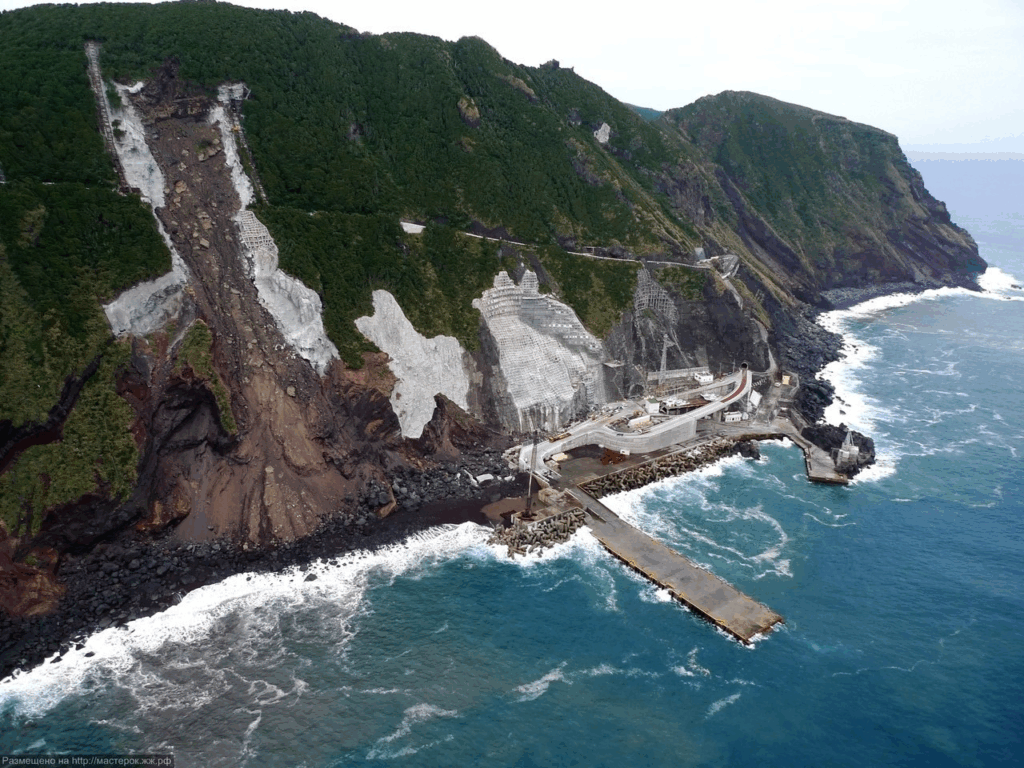

連絡船は片道約3時間を要し、青ヶ島の港は断崖に囲まれて波が強いため、年間の就航率は約50〜60%程度に留まることもあります。運航の可否は当日の朝に判断されることが多く、天候や海況に大きく左右されるため、訪問計画には柔軟性が求められます。

一方、ヘリコプターは所要約20分と短時間で到着でき、比較的安定した運航が期待できますが、定員は9名と限られており、予約の競争率が高いことでも知られています。荷物制限もあるため、大型撮影機材を持ち込む際は事前に条件を確認することが重要です。

訪問を検討する際は、欠航リスクを前提とした旅程づくりが不可欠であり、復路や宿泊を余裕を持たせた計画にすることが安全な選択といえます。

| 区間 | 手段 | 所要時間の目安 | 予約 | 留意点 |

|---|---|---|---|---|

| 羽田 → 八丈島 (ANA) | 飛行機 | 約55分 | 要 | 天候で遅延・欠航あり |

| 竹芝 → 八丈島 (東海汽船) | 大型客船 | 約10時間20分 | 要 | 季節により料金・運航変動 |

| 八丈島 → 青ヶ島 (伊豆諸島開発株式会社/くろしお丸) | 連絡船 | 約3時間 | 不要の場合あり | 就航率が低く波の影響を受けやすい |

| 八丈島 → 青ヶ島 (東邦航空) | ヘリコプター | 約20分 | 要 | 定員が少なく荷物制限あり |

参考

・https://www.vill.aogashima.tokyo.jp/access/

青ヶ島 島流しと歴史的背景

青ヶ島は、伊豆諸島の中でも歴史的に特異な位置を占めています。江戸時代、伊豆諸島全体は幕府によって流刑地として利用されていましたが、青ヶ島はその地理的隔絶性と火山島としての厳しい環境から、さらに過酷な生活の場とされました。

特に注目されるのは、1785年に発生した大規模な火山噴火です。この噴火により島全体が壊滅的な被害を受け、住民は八丈島へ避難を余儀なくされました。以後、青ヶ島は数十年間無人島となり、島の生活は一度完全に途絶えました。しかし、19世紀初頭に再び島へ戻った先人たちは、水源確保や農地再生、航路の整備など多くの困難を克服し、島を再び人の住める場所へと復興させました。(出典:青ヶ島公式サイトより)

この「還住」と呼ばれる営みは、青ヶ島の人々の粘り強さと結束を象徴しています。現代でも、島の年中行事や民俗芸能にその精神が色濃く受け継がれており、例えば秋祭りや神楽などでは、島の自然や歴史と深く結びついた文化的表現を見ることができます。

要するに、青ヶ島の歴史は単に流刑の場というイメージに留まらず、自然災害を乗り越えた復興の物語であり、人々の生活力と信仰心が織りなす文化的な背景を理解する上で欠かせない要素といえます。

青ヶ島 怖い話ややばい噂について

青ヶ島に関する怖い話や「やばい島」という印象は、インターネットや一部の旅行記の中でしばしば取り上げられます。その背景には、上陸の難しさや断崖絶壁に囲まれた独特の地形、島に伝わる伝承や祭祀などが組み合わさって、神秘性が強調されていることがあります。また、青ヶ島が東京都心から約360kmも離れた絶海にあり、天候不良によって交通手段が遮断されやすいことも「隔絶された秘境」という印象を強めています。

ただし、実際に「怖い話」や「やばい噂」とされる多くの内容は、誇張や誤解に基づいたものです。たとえば、島全体が撮影禁止という情報が広まることがありますが、公式にはそのような規制は存在していません。神事が行われる神社の境内や私有地など、一部の場所では撮影を控えるべき場合がありますが、それは島に限らず全国の多くの地域で共通する配慮です。

青ヶ島の生活は物資輸送が天候に左右され、日常的に不便な側面があります。しかし、それは「危険」や「やばい」というよりも、自然と共存する暮らし方の一部です。島民同士の助け合いの精神は強く、来訪者に対しても温かく接してくれるコミュニティが形成されています。旅行者が正しい情報を得て、節度ある行動を心がければ、不必要に恐れる理由はありません。

むしろ、インターネット上で流布される噂をそのまま鵜呑みにするのではなく、現地の公式情報や自治体の発信する観光案内を確認することが安心につながります。こうした一次情報を正しく参照することで、青ヶ島は「怖い島」ではなく、文化と自然の魅力にあふれた訪れる価値の高い場所であることが理解できます。

青ヶ島 噴火カルデラの地形と火山活動

青ヶ島は、火山島として極めて特徴的な地形を持っています。島全体が海底火山の頂部にあたり、外輪山と内輪山の二重カルデラという珍しい構造を形成しています。外輪山は島の外周を取り囲むように連なり、その内部に丸山と呼ばれる内輪山がそびえています。この二重式カルデラは世界的にも数少ない例で、地質学的にも貴重な存在とされています。

島の周辺海域にも火山活動の痕跡が見られます。明神礁やスミスといった海底カルデラが点在しており、歴史的に海水の変色や爆発的な噴火の記録が残されています。特に1785年には青ヶ島で大規模な噴火が発生し、島民の避難と無人化を招いたことは島の歴史に深く刻まれています。現在も火山活動の監視は続けられており、気象庁の火山観測データに基づいて安全情報が提供されています(出典:気象庁 火山カタログ https://www.data.jma.go.jp/vois/)。

火山活動の影響は日常生活にも組み込まれています。島内には地熱が豊富に存在し、これを利用した「地熱サウナ」や「地熱窯」が住民の暮らしに根付いています。蒸し料理などはその代表例で、自然エネルギーを生活に活かす知恵が代々受け継がれてきました。

撮影者にとっても、このカルデラ地形は格好の題材です。外輪山や大凸部から見下ろす二重カルデラの光景は圧巻であり、時間帯や気象条件によって表情が大きく変わります。晴天の日には緑に覆われた山々と太平洋の深い青が対比し、霧が立ち込める日には幻想的な雰囲気が広がります。こうした自然の変化は、一度訪れるだけでは味わい尽くせないほど多彩です。

つまり、青ヶ島の噴火カルデラは単なる観光資源にとどまらず、自然の力と人々の暮らしが密接に結びついた存在であり、火山島ならではの魅力と学術的価値を兼ね備えた重要なフィールドといえます。

参考

・https://tabi.jtb.or.jp/res/130042-

・https://gbank.gsj.jp/volcano/Act_Vol/aogashima/text/eng/exp07-2e.html

・https://volcano.si.edu/volcano.cfm?vn=284060

青ヶ島 撮影禁止エリアと観光情報

●このセクションで扱うトピック

- 青ヶ島 危ない宗教トラブルの噂

- 青ヶ島 観光で人気の焼酎スポット

- 青ヶ島 宿泊ホテルと民宿の選び方

- 青ヶ島 星空観賞のおすすめスポット

- 青ヶ島 写真撮影禁止区域と注意点

- 青ヶ島 行くなら何月がベストか

- 青ヶ島 撮影おすすめ装備を紹介

- 青ヶ島の撮影禁止や歴史、スポット紹介まとめ

青ヶ島 危ない宗教トラブルの噂

青ヶ島には、古くから自然信仰と結びついた独自の祭祀文化が受け継がれてきました。火山島という過酷な環境の中で、巫女や社人を中心に神事が行われ、島の共同体を支える精神的支柱となってきたのです。こうした儀礼は特定の宗派や教義に属するものではなく、祖先供養や五穀豊穣祈願など、生活と深く結びついた行事として伝承されています。

一方で、インターネット上では「危ない宗教トラブル」という表現が拡散することがあります。しかし、青ヶ島において継続的な宗教的対立や事件性の高い事例が広く確認されているわけではありません。むしろ、祭祀は島民の協調を象徴するものであり、弔いの儀式や年中行事の際には地域全体で協力し合う姿が見られます。

旅行者にとって大切なのは、信仰や神事を島民の大切な営みとして尊重する姿勢です。参拝時には写真撮影の可否を事前に確認し、儀式中は妨げになる行動を避けることが基本です。また、公開されていない祭礼や秘祭に無断で立ち入らないことも重要です。これらの配慮を守れば、島の文化を尊重しながら穏やかな滞在が可能となります。

つまり、危ないという印象は実態とは異なり、正しい理解とマナーがあれば不安を抱く必要はありません。むしろ青ヶ島の祭祀は、人々が自然と調和して生きてきた証であり、地域文化を知る上で貴重な存在だといえます。

参考

・https://archives.bukkyo-u.ac.jp/rp-contents/SH/0006/SH00060L087.pdf

・https://s.jtcf.jp/item.php?id=VZBG-31

青ヶ島 観光で人気の焼酎スポット

青ヶ島を代表する特産品のひとつが、島で作られる焼酎「青酎」です。一般的な大規模製造の焼酎とは異なり、青酎は家族経営の小規模な蔵で代々受け継がれる製法に基づいて作られています。その特徴は、自然発酵の麹づくりや「丼仕込み」と呼ばれる伝統的な製法にあります。この工程により、原料や発酵環境の違いが顕著に表れ、蔵ごとに味わいや香りが大きく変わるのです。

使用される原料は芋と麦の組み合わせが多く、黒麹を使った濃厚で香ばしいタイプ、麦を長期熟成させたまろやかなタイプなど、バリエーションは多彩です。青酎は生産量が極めて限られており、島外では入手困難なことから「幻の焼酎」とも呼ばれています。そのため、島内を訪れた際に直接蔵元を訪問して購入するのが確実です。

撮影を行う場合には注意が必要です。蔵の内部は業務の妨げや衛生面への配慮から、撮影を制限する場合があります。蒸留設備や作業工程をクローズアップする場合は必ず許可を取りましょう。逆に、完成したボトルやラベルは撮影可能なことが多く、背景に青ヶ島の大自然や木漏れ日を取り入れることで、製品の質感を際立たせることができます。

観光の一環として青酎を楽しむことは、島の伝統を知る上でも大きな意味があります。単なる酒造りではなく、自然環境と人々の生活が融合した文化の結晶として理解することが大切です。

参考

・https://www.vill.aogashima.tokyo.jp/tourism/sp_product.html

・https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9D%92%E3%83%B6%E5%B3%B6%E9%85%92%E9%80%A0

青ヶ島 宿泊ホテルと民宿の選び方

青ヶ島には全国的に見られるような大型ホテルはなく、宿泊の中心は家族経営の民宿です。民宿では食事付きが基本で、地元の海産物を使った料理や、地鶏の卵を使った家庭料理などが提供されます。島ならではの素朴ながら滋味深い食事は、旅の大きな魅力のひとつとなっています。

ただし、青ヶ島は交通アクセスが天候に左右されやすく、欠航によって滞在日数が延びることも珍しくありません。そのため、予約時には延泊への対応可否、送迎の有無、キャッシュレス決済の可否、洗濯機や乾燥機の利用可否など、実務的な条件を事前に確認しておくことが安心につながります。また、島内の宿泊施設は数が限られているため、観光シーズンや連休は特に早めの予約が有利です。

撮影を目的とした滞在では、さらに細かな条件確認が役立ちます。例えば、早朝の撮影に合わせて朝食時間を調整できるかどうか、機材を安全に保管できるスペースがあるか、十分な充電環境が整っているかなどです。こうした確認をしておくことで、撮影活動をスムーズに行うことができます。

| 宿のタイプ | 特徴 | 向いている人 |

|---|---|---|

| 食事付き民宿 | 島料理と温かな応対 | 初めての来島者・連泊 |

| 素泊まり受入 | 自由度が高い | 自炊派・短時間滞在 |

| 一部休業中 | 受入限定・要問合せ | リピーター・長期計画 |

表に示したように、宿泊スタイルは目的や滞在期間に応じて柔軟に選ぶことができます。とくに初めて訪れる人には、家庭的な雰囲気の中で島の食文化を堪能できる食事付き民宿が安心です。リピーターで自由な行動を重視する人には素泊まりが適しています。

つまり、青ヶ島での宿泊は単なる滞在場所の確保ではなく、島の暮らしに触れる体験そのものであり、準備段階からの丁寧な選択が満足度を大きく左右します。

Aogaijyuプロジェクト、青ヶ島のリアルな移住体験という事で、食事は歴史ある民宿アジサイ荘の旧館キッチンをお借りして体験者たち自ら商店や山菜で食料を調達し自炊してもらっています。広間はWi-Fiさくさくで作業も捗ります! pic.twitter.com/3qzlooEOOV

— 青ヶ島移住推進室【Aogaijyu】 (@aogashima_ijyu) December 20, 2023

参考

・https://www.vill.aogashima.tokyo.jp/tourism/stay.html

・https://www.vill.aogashima.tokyo.jp/tourism/

青ヶ島 星空観賞のおすすめスポット

青ヶ島は東京都心から約360km離れた太平洋上の孤島で、人工光が極めて少ないことから、国内でも屈指の星空観賞スポットとして知られています。街灯はごく限られており、夜には光害がほとんど発生しないため、晴天時には肉眼でも天の川の濃淡をはっきり確認できます。特に夏には、いて座からさそり座方向に広がる天の川が強烈な存在感を放ち、透明度の高い夜には地平線付近まで光の帯が浮かび上がります。

星空観賞のベストタイミングは新月前後の月明かりのない夜です。太平洋に囲まれた青ヶ島は空気中の塵や光の干渉が少なく、星々の明るさや色合いをより鮮明に見分けることができます。加えて標高のある外輪山や開けた展望地では全天を一望できるため、観測にも撮影にも理想的な環境が整っています。

星空撮影におすすめのスポット

大凸部展望公園(Oyama Observation Park)

標高約400mに位置し、外輪山の尾根から二重カルデラを見下ろせる展望地です。周囲は360度視界が開け、夜空全体を撮影できるため、天の川や季節の星座の撮影に最適です。ただし強風が吹きやすいため、防寒具と風対策は欠かせません。

三宝港

島の南西部にある港で、人工光が極めて少ないのが特徴です。カノープスや天の川などを観賞するのに向いており、比較的安定した視界が得られるスポットです。トイレ設備が近くにあり、撮影中の利便性も高い場所です。

池之沢(地熱サウナ周辺)

青ヶ島の地熱サウナ付近は地熱のおかげで地面が温かく、夜間でも比較的快適に観賞できます。周囲には自販機やトイレもあり、撮影初心者にも安心のスポットです。わずかな人工光はあるものの、星空の観測や撮影には十分対応できます。

ジョウマン共同牧場

島北部に広がる草原地帯で、光害がほとんどありません。開けた地形から星空全体を見渡せますが、海風が強い場合があるため機材の安定には工夫が必要です。

尾山展望公園

丘の上に位置し、視界が広いため星座探しや星景写真に適しています。夏には天の川や夏の大三角をとらえることができ、撮影愛好者に人気があります。

ジョウマンと尾山展望公園の星空

— てつや (@trumpet00300) February 18, 2024

尾山展望公園から見る南の空にはカノープスが見えている pic.twitter.com/kekfBUCvK5

撮影のコツと注意点:星空撮影を目的とする場合、以下の準備をしておくと安心です。

- 広角レンズと安定した三脚:天の川を画角に収めるため必須

- リモートシャッターやインターバル撮影機能:長時間露光やタイムラプス撮影に便利

- 結露対策:湿度が高いためレンズヒーターや乾燥剤を持参すると安定

- 防風・防寒装備:強風や気温低下に備えて、防風性の高い衣類や滑りにくい靴を準備

星空観賞の価値と保全

青ヶ島の夜空は、観光資源であると同時に科学的にも貴重なフィールドです。国立天文台や環境省は、光害の少ない地域が天文観測や自然保護の観点からも価値が高いことを報告しています(出典:国立天文台「光害に関する調査」)。訪れる人がマナーを守り、自然環境を尊重することは、青ヶ島の星空を未来へと引き継ぐために不可欠です。

青ヶ島は、人工光にほとんど妨げられない理想的な星空観賞の地です。大凸部展望公園や三宝港、池之沢周辺など、ロケーションごとの特徴を理解して訪れれば、天の川や無数の星々を最高の環境で記録できます。準備を整えて挑めば、一生に残る体験となるでしょう。

青ヶ島 写真撮影禁止区域と注意点

青ヶ島では、島全体を対象とした撮影禁止の決まりは存在していません。しかし、文化的背景や安全上の理由から、訪問者には一定の配慮が求められます。

まず、神社の祭祀場や神事中の儀式については、撮影が許可される場合と禁止される場合があり、状況に応じた現地確認が不可欠です。青ヶ島には古くから秘祭の習慣があり、現在も一部の儀礼は外部の撮影を控える伝統が続いています。

また、私人の所有地や農地、港湾の業務エリアでは、立入禁止や撮影遠慮の掲示が設けられていることがあります。これらを無視して撮影を行うことは、住民の生活や安全に直接影響を及ぼすため避けなければなりません。特に断崖や立入禁止ロープを越えての撮影は転落の危険があり、万一事故が起これば島の限られた救助体制にも大きな負担を与えることになります。

さらに、人が写り込む写真を公開・使用する際には肖像権やプライバシーの配慮が不可欠です。船やヘリの運航スタッフ、宿泊先の関係者、島民が明確に判別できる形で映り込む場合は、必ず許可を得るのが望ましいマナーです。これらの配慮を怠らず、島の文化と生活を尊重する姿勢を持つことこそが、青ヶ島で自由に撮影を楽しみ続けるための前提条件といえます。

青ヶ島 行くなら何月がベストか

青ヶ島を訪れる時期を選ぶ際には、気候と交通事情を考慮することが重要です。年間を通じて安定して訪問しやすいのは、波と風が比較的穏やかな春から初夏にかけての4〜5月、そして梅雨明け後の7月中旬〜8月にかけてです。この時期は天候が安定しやすく、外輪山のトレッキングやカルデラ観賞、地熱体験に加え、星空観賞の好条件が揃いやすくなります。

一方で、冬季の1〜3月は北風が強まり、連絡船「あおがしま丸」の就航率が大きく低下します。このため、訪問が難しくなることが多く、観光面ではオフシーズンと位置づけられます。秋の9〜10月も台風シーズンに重なり、渡航計画が天候によって左右されやすい点に注意が必要です。

青ヶ島への渡航は、出発日当日の朝に船の就航可否が判断される仕組みであり、予測が難しいのが特徴です。そのため、訪問時には往復の日程に余裕を持たせ、延泊や復路の変更が発生しても対応できる準備が求められます。実際、観光案内所でも旅行者に対して「最低でも1〜2日の余裕を持つ計画が安心」と案内されることがあります。

つまり、青ヶ島旅行のベストシーズンは春と夏であり、特に星空撮影やアウトドア体験を目的とする場合には最適です。ただし、いずれの季節においても気象条件に大きく左右される島であるため、柔軟な旅程計画とリスクへの備えが欠かせません。

青ヶ島 撮影おすすめ装備を紹介

青ヶ島での撮影は、潮風や湿度、強風といった厳しい自然条件に対応できるかどうかが成果を左右します。特に星空や断崖を背景にした撮影では、防塵防滴性能や軽量性を備えた装備が欠かせません。ここでは、実際の現場に適したおすすめのカメラ・レンズ・周辺機器を具体的に紹介します。

カメラ本体

- Sony α7 IV(フルサイズミラーレス)

有効約3,300万画素、常用ISO 100〜51200(拡張でISO 204800)。防塵防滴設計で重量658g。星空撮影でもノイズを抑え、ダイナミックレンジが広い点が魅力です。 - Canon EOS R6 Mark II

有効約2,420万画素、常用ISO 100〜102400。暗所性能に強く、連写40コマ/秒で動きのあるシーンも捉えられます。防滴性能も高く、海風が強い青ヶ島に適しています。

レンズ

- Sony FE 14mm F1.8 GM

超広角で開放F1.8の明るさを持ち、天の川全景を写すのに最適。重量460gと軽量で、防塵防滴仕様。 - Canon RF 15-35mm F2.8 L IS USM

焦点距離15-35mmで星景から風景まで幅広く対応。開放F2.8と手ブレ補正搭載で、暗所撮影でも安心。

三脚

- Gitzo Traveler GK1545T-82TQD

カーボン製で収納長42.5cm、重量1.42kg。最大耐荷重10kgで強風下でも安定性が高い。 - Leofoto LS-324C + LH-40

最大耐荷重15kg。センターポールなし設計で重心が低く、崖沿いの撮影にも安定。

周辺機器

- レンズヒーター:USBLH USBレンズヒーター

USB給電でレンズ結露を防止。星空撮影では必須。 - フィルター

- NDフィルター(Kenko PRO ND64):雲や波を長時間露光で滑らかに表現

- PLフィルター(Hoya HD CPL):海面反射を抑え、青ヶ島の碧い海を鮮明に

- バッテリー・メモリーカード

島内では入手不可のため、純正予備バッテリーを2〜3個、SD UHS-II 128GB以上を複数枚準備するのが安心。

サポート装備

- ヘッドランプ:Petzl Actik Core(赤色光モード付きで星撮影中に便利)

- 防水カメラバッグ:Lowepro 200(完全防水仕様で潮風対策に有効)

- アウトドア装備

- Vibramソールのトレッキングシューズ(断崖歩きに必須)

- 防風ダウンジャケット+レインウェア(強風と突然の雨対策)

- 撮影用手袋(薄手でタッチパネル対応のものと、防寒ミトンを重ね使い)

青ヶ島での撮影は、軽量化と耐候性を両立させることが成功の鍵です。防塵防滴仕様のカメラと広角レンズ、安定した三脚、そして結露対策と防寒装備を揃えれば、青ヶ島ならではの星空や断崖の絶景を安心して撮影できます。撮影禁止エリアや祭祀場への配慮を忘れず、自然と共存する姿勢で挑めば、他では得られない唯一無二の写真体験が叶うでしょう。

青ヶ島の撮影禁止や歴史、スポット紹介まとめ

本記事のまとめを以下に列記します。

- 島全体が撮影禁止ではなく状況と場所ごとに確認が必要

- 神社や儀式は撮影可否が異なるため必ず現地で確認すること

- 私有地や港湾エリアでは掲示や指示に従い撮影を控える必要

- 断崖やロープ外への立入は危険回避の観点から厳禁とされている

- 島民が写る写真は使用前に同意を得るのが適切な対応となる

- 八丈島経由の船やヘリは欠航に備えて余裕ある計画が重要となる

- 春の4〜5月と夏休み時期は星空撮影に適した好シーズンである

- 冬の1〜3月や秋の台風期は計画変更に注意が必要となる

- 星空撮影は月明かりの少ない夜と広い視界を選ぶのが最適

- 広角レンズと安定三脚は二重カルデラの俯瞰撮影に効果的

- レインカバーと防寒具で強い海風や急な雨に備えることが大切

- 予備バッテリーや大容量メモリーを十分に確保して持参すること

- 民宿は早めに予約し欠航時対応や送迎有無を確認しておく必要

- 撮影許可と基本マナーを守ることで撮影の自由度が確保される

- 青ヶ島 撮影禁止の真相は配慮すれば撮影が可能

コメント