神田明神行ってはいけないと検索した方の多くは、神田明神とはどのような神社なのか、アクセスや参拝の流れ、何の神様が祀られているのか、お守りや最強のご利益、大黒様の由来などを知りたいと考えています。

また、不思議な体験やおかしいと感じる噂、成田山に行ってしまった場合の相性、行ってはいけない苗字があるのかといった話題にも関心が集まっています。さらに、怖いと感じたときのお祓いの受け方、鳥居の意味やお祭りの見どころ、参拝時のタブーやマナー、撮影禁止の範囲、撮影装備のおすすめなど、幅広い情報を求める人が多いのが特徴です。

本記事では、そうした噂や疑問を整理しながら、神田明神を安心して参拝し、撮影や散策を楽しむための正しい知識とマナーをわかりやすく解説します。

- 噂の背景と実態、参拝で配慮すべき点を理解できる

- アクセスやご祭神とご利益、お守りの知識が身につく

- 祭り・撮影のマナーと禁止範囲、装備選びを把握できる

- 成田山や苗字の話題などの不安を理性的に解消できる

神田明神行ってはいけないと噂される理由とは

●このセクションで扱うトピック

- 神田明神とは アクセスと基本情報

- 何の神様?お守りと最強 ご利益 大黒様の由来

- 不思議な体験やおかしい現象の真相

- 成田山 行ってしまった人が語る意外な共通点

- 行ってはいけない苗字は?と言われる理由

- 怖い体験とお祓いで避けるべきこと

神田明神とは アクセスと基本情報

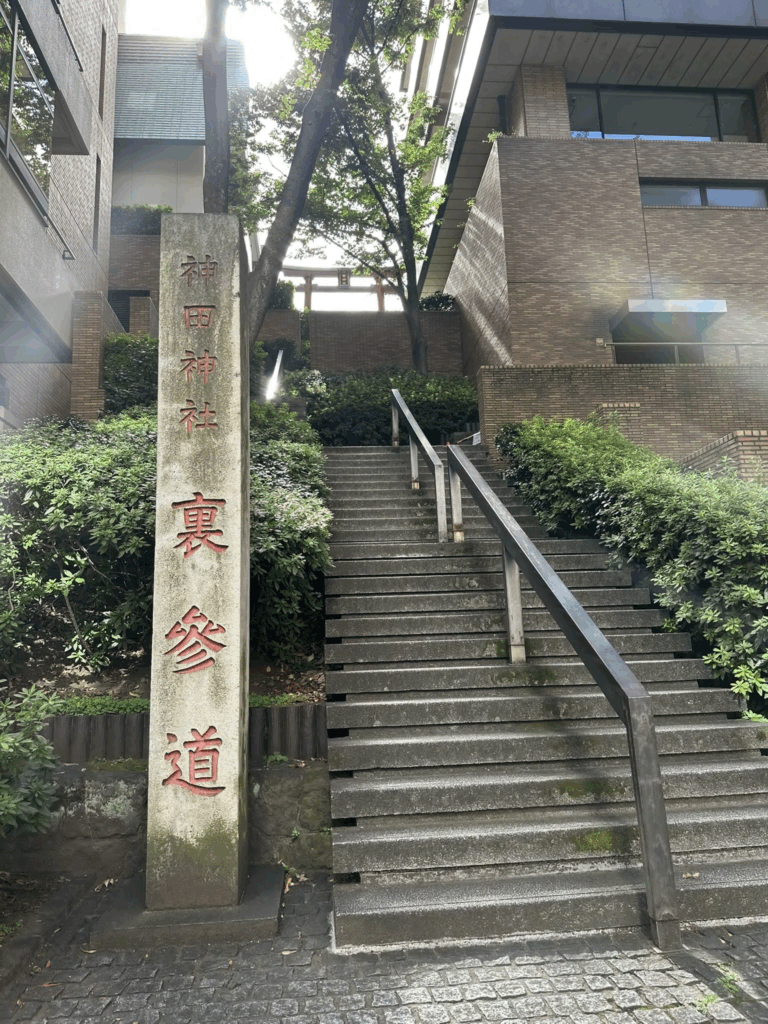

都心にありながら歴史と信仰を今に伝える神田明神(神田神社)は、江戸総鎮守として広く崇敬されてきました。最寄り駅は御茶ノ水(JR中央・総武線/東京メトロ丸ノ内線)、新御茶ノ水(東京メトロ千代田線)、秋葉原(JR山手・京浜東北・総武線/日比谷線/つくばエクスプレス)、末広町(東京メトロ銀座線)など複数あり、各駅から徒歩圏で到着できます。境内は24時間開放(夜間は消灯あり)で、早朝や夜の静かな時間帯の参拝もしやすい環境です。文化交流館EDOCCO、資料館、授与所、神札所などの施設も整備され、参拝・学び・休憩を一体的に楽しめます。

下表は主要なアクセス手段の目安を整理したものです(時間・料金は混雑や経路により増減します)。

| 手段 | 目安時間 | 目安料金 | 特徴 |

|---|---|---|---|

| 電車(東京駅→御茶ノ水) | 約10分前後 | 大人150円前後 | 安価かつ本数が多く迷いにくい |

| バス(駒込駅→最寄り停留所) | 約25分前後 | 大人210円前後 | 乗り換え少なく景色を楽しめる |

| タクシー(東京駅→神田明神) | 約10分前後 | 約1,100円前後 | 荷物が多い・天候不良時に便利 |

| 車(東京駅→神田明神) | 約10分前後 | ガソリン代・駐車場別途 | 参拝者向け駐車場や近隣駐車場を活用 |

駅からの最短ルートの目安

- 御茶ノ水駅:JRは聖橋口、東京メトロ丸ノ内線は1番出口がわかりやすい導線です

- 新御茶ノ水駅:B1出口が境内方面への案内標識とつながりやすい出口です

- 秋葉原駅:電気街口から中央通り方面へ進むと道順がシンプルです

- 末広町駅:3番出口から外神田側を北上すると到達しやすいです

混雑回避と時間帯のコツ

行事期(例:神田祭)や週末・大安は参拝列が伸びやすく、写真撮影や授与所の待ち時間も長くなります。混雑を避けたい場合は、平日午前中や雨天の小康時間帯、閉門前の比較的空いた時間を検討すると、移動・参拝・鑑賞がスムーズになります。

車・駐車場の利用

境内に参拝者向け駐車場が設けられる場合がありますが、台数に限りがあるため、満車時は近隣の大型駐車場(秋葉原エリアなど)の活用が現実的です。周辺道路はイベント時に交通規制が敷かれることがあるため、出庫時間に余裕を持つ計画が安心です。

バリアフリー・ファシリティ

境内にはバリアフリー対応の動線や多目的トイレが整備されています。ベビーカーや車いす利用の場合は、石段や坂の有無、スロープの位置を事前に確認すると負担を軽減できます。授与所や資料館など建物内は入口幅・段差の確認を行い、混雑時はスタッフの案内に従うと安全です。

何の神様?お守りと最強 ご利益 大黒様の由来

神田明神のご祭神は三柱です。

一之宮の大己貴命(おおなむちのみこと、別名:大国主命)は通称大国様として親しまれ、国づくりや縁結び、夫婦和合、事業・産業の発展を司ると伝えられてきました。二之宮の少彦名命(すくなひこなのみこと、通称えびす様)は商売繁盛、医薬・健康、開運招福に結び付けられて信仰されています。三之宮の平将門命(たいらのまさかどのみこと)は除災厄除や勝負運と関わるご神徳が語られ、江戸・東京の守護として敬われてきました。

ご利益の理解を助ける早見表

| 御祭神 | 通称 | 主なご神徳の目安 | 関連する象徴・意匠 |

|---|---|---|---|

| 大己貴命 | 大国様 | 縁結び、夫婦和合、事業・産業発展 | 米俵、打ち出の小槌、福徳 |

| 少彦名命 | えびす様 | 商売繁盛、医薬・健康、招福 | 鯛、恵比寿面、豊穣 |

| 平将門命 | まさかど様 | 除災厄除、勝負運、転機の後押し | 甲冑、武の象徴、守護 |

「ご利益」は信仰・作法・生活実践の重なりで感じ方が異なります。日々の感謝や節度あるふるまい、地域や人への配慮といった「行い」が拠り所となり、祈りと行動が接続されることで、体験としての充足感が高まりやすくなります。

授与品とお守りの選び方

境内の授与所には、縁結び・開運・商売繁盛・学業成就・交通安全など、目的別の御守が多彩に並びます。特徴的なものとして、勝負事にちなむ勝守、IT情報安全守護のような現代的テーマのお守り、名刺入れとセットの仕事守などが挙げられます。初穂料は種類ごとに幅があり、一般的な御守は数百円台から、意匠性の高い授与品はそれ以上となる傾向です。限定授与やコラボ意匠が頒布される時期もあり、授与内容は変動するため、当日の案内表示に従うと確実です。

御朱印・授与のマナー

御朱印は参拝の証として授与され、書置きや書入れなど頒布形式が案内されることがあります。列の秩序を保ち、社務を妨げないよう静かに受けること、御朱印帳は汚れのない状態で差し出すことが基本です。授与品・神札は丁寧に扱い、神棚がない家庭では目線より高い清浄な場所に安置します。古くなったお札・御守は古神札納所へ返納し、新しい年回りや節目で改めると心の切り替えにもつながります。

大黒様と「最強」のイメージ

大国様(大己貴命)は、米俵や打ち出の小槌の意匠と結び付けられて福徳・商業の象徴として親しまれてきました。江戸の商都として発展した神田・日本橋界隈の歴史と、現代のビジネス街の空気が重なり合うことで、「事業運・金運の後押し」という期待が語られやすい土壌があります。とはいえ、確実な結果を保証する性質のものではないため、参拝ではまず感謝と決意を示し、日々の行動で願いを具体化していく姿勢が鍵となります。

祈願と昇殿参拝の基礎

特定の願意に沿って心を整えたい場合は、御社殿での昇殿参拝や祈祷を受ける選択肢があります。受付時間、初穂料、所要時間、服装などの案内に従い、祭事の進行を妨げないよう配慮します。授与される神札・御守・神供は、祈りの証であると同時に、生活の中で初心を保つ目印として大切に扱います。

不思議な体験やおかしい現象の真相

静謐な空間に足を踏み入れると気分が落ち着く、帰路で発想が整理される、偶然の好機が連続したように感じる――こうした報告は宗教施設に限らず、図書館や美術館など静穏環境で広く見られます。環境心理学では、周囲の刺激が少ない場ではトップダウン型の注意が働きやすく、自己内省が進みやすいと説明されます。神社の作法(手水、拝礼、一定の待機)もリズムや呼吸を整える行動であり、自律神経のバランスを整えるルーチンとして機能しやすいと解釈できます。

心理学的な見立て

- 静穏環境は雑多な情報刺激を減らし、ワーキングメモリの負荷を軽減します。結果として、未整理だった課題間の関連づけが進み、洞察体験として主観化されます。

- 祈念や願意の言語化は、目標の再定義と選択肢の絞り込みに相当し、意思決定時の認知的曖昧さを減らします。

- 参道の直線動線、段差や門の通過などの連続的な境界経験は、日常と非日常の切り替えを認知的に補強し、儀礼がもつ「転換」の感覚を強めます。

「おかしい」と感じる人流の理由

混雑下でも秩序が保たれて心地よい、時間帯によって急に人が増減する――といった現象は、宗教的要因だけでは説明できません。都市計画・人流の観点では、以下の複合要因が重なります。

- 周辺駅(御茶ノ水・秋葉原・新御茶ノ水・末広町)からの多点アクセスにより来訪導線が分散・集中を繰り返す

- 神田祭や周辺催事、ライブ会場、オフィス街の就業時刻と昼休み(タイムスロット)の重なり

- SNS発信による同調行動(マイクロ・イベントの突発的拡散)

- 天候要因や授与・祈祷の受付時間帯に連動した来訪ピーク

人流の時系列変動はモビリティデータでも観測され、都心の宗教施設や商業エリアでは季節・曜日・時刻別の振幅が大きくなる傾向が示されています。

体験をより健やかにするヒント

過度な神秘化に傾かず、環境の作用と自身の状態を切り分けて捉えると、参拝体験はより健やかになります。到着前の深呼吸、目的の簡潔な言語化、退出後10分のメモ時間など、再現性のある小さな手順を取り入れると、内省の質が安定しやすくなります。以上を踏まえると、神域の静けさが思考の整序を助け、都心特有の人流ダイナミズムが高揚感を添えることが、独特の特別感につながっていると考えられます。

成田山 行ってしまった人が語る意外な共通点

成田山新勝寺は不動明王信仰の中核寺院で、歴史的言説の中では平将門に関する伝承と併置して語られることがあります。このため、神田明神とあわせて参拝することへの慎重論がネット上で取り沙汰されますが、現代の参拝は信教と参拝の自由に基づいており、両社寺が公式に禁忌としているわけではありません。相性に不安を覚える声は理解できますが、一次情報において一律の禁止は確認されていません。

共通点として見える来訪行動

両方に足を運ぶ人には、次のような行動特性がみられます。

- 首都圏の鉄道網を前提にした回遊型の参拝計画を立てやすい

- 厄除けや開運、商売繁盛など、願意が具体的で目的志向的

- 混雑や祭事期を避けるなど、時間帯最適化への意識が高い

これらは「はしご参拝」そのものの是非ではなく、都市圏での移動容易性や、願意の明確さという実務的な要因に由来します。複数の社寺を礼節をもって巡る行為は日本の宗教文化において一般的で、場所ごとの作法や掲示に従う態度が評価されます。

心構えと段取りで整える

相性が気になる場合は、参拝日を分ける、先に感謝の言葉を捧げる、祈願内容を重複させず整理する、といった段取りで心理的な負荷は軽減されます。服装や持ち物を簡素にし、写真撮影可否の範囲を事前に確認することも、場への敬意を形にする方法です。

以上を踏まえると、成田山に行ってしまったことを過度に心配する必要はなく、礼節と作法、静かな態度を通して各所での祈りを丁寧に完結させることが、安心につながるといえます。

行ってはいけない苗字は?と言われる理由

インターネット上では、「藤」の字を含む苗字の人は神田明神と相性が悪いという説がたびたび話題になります。これは、平安時代の武将・平将門と藤原氏の歴史的な対立関係を背景にした伝承が由来とされています。将門公は藤原氏の政権に抗った人物として知られており、その史実から「藤原の名を持つ者は祟りを受ける」などの俗説が後世に生まれました。しかし、これらは史実を脚色した民間伝承の域を出るものではなく、神田明神の公式な立場として「特定の苗字を持つ人が参拝を控えるべき」という指針は一切存在しません。

歴史的背景と伝承の形成

神田明神に合祀されている平将門命は、武勇と信念を重んじた人物として、後世では「除災厄除」「勝負運」「反骨精神」の象徴とされています。将門が討伐された背景には、当時の政権を担っていた藤原氏との政治的対立があり、これがのちに「藤の字が入る苗字=敵方の血筋」という誤った連想を生んだと考えられます。

しかし、現在では平将門を敵味方の区分で捉えるのではなく、「庶民の守護神」として崇敬する見方が一般的です。学術的にも、将門信仰は「鎮魂」「地域守護」「災厄の転化」を目的とした民俗信仰として広く研究されています。

実際の参拝で重視すべき点

現代においては、苗字や出自よりも「心の在り方」「行動の作法」のほうがはるかに大切です。参拝前に手水で身を清め、静かな態度で拝礼する、列の秩序を守る、他の参拝者への配慮を忘れない――こうした行動の積み重ねが、何よりも良いご縁を生み出します。

また、どうしても不安を感じる場合は、以下のような心構えを取ることで気持ちを整えることができます。

- 参拝日を改め、心身が落ち着く日に訪れる

- 祈願よりも先に「日々の感謝」を伝える

- 拝礼の際に「許し」や「平穏」を祈る

これらの小さな工夫は、信仰に関わらず心理的安定を高める効果があり、参拝をより穏やかな体験にします。神田明神は誰にでも門戸を開く神社であり、「行ってはいけない苗字」という概念自体が、現代の参拝文化とは整合しないことを理解しておくことが重要です。

怖い体験とお祓いで避けるべきこと

参拝後に体調不良が続いたり、仕事や人間関係で不運が重なると「何かに憑かれたのでは」と不安になる方もいます。そのようなときに頼りになるのが神田明神で行われる「お祓い(おはらい)」や「厄祓い(やくばらい)」です。これらは、身に付いた穢れや災厄を祓い清める神事であり、古くから日本人の生活に深く根付いてきました。

お祓いの流れと基礎知識

お祓いの一般的な流れは、受付→昇殿→修祓→祝詞奏上→玉串奉奠→退出という順序で進行します。所要時間はおおよそ20〜30分ほどで、初穂料(祈祷料)は5,000円〜10,000円前後が目安です。服装は正装に近い落ち着いたものが望ましく、帽子やサングラスなどは外して臨みます。

また、神事中は静粛が求められるため、スマートフォンの電源を切り、写真撮影は禁止範囲を厳守します。神職による祝詞奏上では、祈願者の名前と願意が読み上げられますので、受付時の申込書は正確に記入しましょう。

避けるべき行為とマナー

お祓いの最中や待機時間において避けるべき行為には、次のようなものがあります。

- 混雑時の大声や無断での列移動

- 拝殿内部・神職・他人を無断で撮影

- 賽銭を投げ入れる、供物を乱雑に扱う

- 授与品をすぐに袋から出して扱う

これらは他の参拝者や神職に迷惑をかけるだけでなく、儀礼そのものの神聖さを損ねる行為にもなります。神事の最中は静かに手を合わせ、終わった後も境内を清らかな気持ちで歩くように心がけましょう。

授与品・神札の扱い方

お祓いの後に授与される神札やお守り、神供(おさがり)は、神様からの「祈りの証」として丁重に扱います。

神棚がない家庭では、目線より高い清浄な場所――例えば玄関の上部やリビングの高棚――に安置します。神供として授与される米・塩・酒などは、感謝の気持ちでいただくか、土に還す形で供養します。古い神札は翌年の年末年始に古神札納所へ返納し、新しいご縁に切り替えると良いでしょう。

心と身体を整える「祓い」の本質

お祓いの本来の目的は、「悪いものを取り除く」ことではなく、「自らの心身を清め、再び前を向ける状態に戻す」ことにあります。神事を通して、感謝と謙虚さを取り戻す時間を持つことが、現代のストレス社会においても非常に有効です。科学的にも、儀式行為は心拍数やコルチゾール値を下げ、心理的安定に寄与するという研究結果が報告されています。

お祓いを受けることは、単なる迷信ではなく、心の整理を助ける伝統的なメンタルケアの一形態といえるでしょう。

神田明神行ってはいけないは本当?撮影とマナーの真実

●このセクションで扱うトピック

- 鳥居をくぐる前に知るべきお祭りの魅力

- タブーはありますか?参拝時の注意点

- 撮影禁止ですか? マナーを守るための心得

- 撮影装備 おすすめと境内での撮影ポイント

- まとめ 神田明神行ってはいけないと感じる理由と正しい参拝法

鳥居をくぐる前に知るべきお祭りの魅力

神社参拝の入り口である「鳥居」は、神域と人の世界を隔てる境界線を示す象徴的な存在です。鳥居をくぐる行為は、俗世の喧騒から心身を切り離し、神聖な空間へと意識を切り替える大切な儀礼的動作とされています。そのため、通る前に軽く一礼し、中央(正中)を避けて右側または左側を進むのが一般的な作法です。正中は神様の通り道とされ、人が通るのを控えることで敬意を表すとされています。

神田祭と年中行事の魅力

神田明神では、都内でも屈指の歴史と規模を誇る「神田祭」を中心に、一年を通じて多彩な行事が執り行われます。神田祭は日本三大祭の一つに数えられ、隔年で本祭と陰祭が行われます。本祭では、神幸祭・神輿宮入などの壮大な行列が都心を練り歩き、神輿の担ぎ手たちの掛け声とともに街全体が熱気に包まれます。特に神幸祭では、総勢数百名に及ぶ行列が秋葉原・大手町・日本橋などを巡り、平将門公をはじめとする御祭神の神威を広めると伝えられています。

神田祭以外にも、節分祭、例大祭、年末年始の除夜祭や初詣など、四季折々の伝統行事が続き、地域とのつながりを深めています。これらの祭礼は単なる観光イベントではなく、地域文化の継承と共同体意識を育む機能を持ち、学術的にも都市型神事の典型例として研究対象とされています。

混雑期のマナーと安全対策

祭礼時は参道や境内が非常に混雑します。導線が一方通行に設定される場合もあり、案内板や係員の指示に従うことが大切です。特に神輿宮入や神幸祭では、大型カメラや撮影用三脚の使用が制限されることがあります。安全上の理由から、以下のような配慮が求められます。

- ベビーカーは人波が途切れたタイミングでゆっくり進む

- 撮影機材は他者に接触しないよう肩掛け・収納を徹底する

- 小さな子ども連れの場合は、抱っこ紐や簡易スリングを活用する

また、行事日程や臨時の交通規制は毎年変動します。訪問前には公式サイトや行政の観光案内で最新情報を確認し、混雑ピーク・開門時間・臨時駐車場の有無を把握すると安心です。こうした準備が、心穏やかにお祭りを楽しむ第一歩となります。

タブーはありますか?参拝時の注意点

神社参拝には厳密な「禁止事項」よりも、心構えと作法の丁寧さが重視されます。基本的なマナーを守ることが、神様への敬意を示す最も確かな方法です。以下に挙げる一般的な作法を意識することで、初めての参拝でも安心して臨むことができます。

基本作法の確認

- 手水で手と口を清めてから拝殿へ向かう

手水舎では左手・右手・口の順に清め、柄杓を直接口に当てないよう注意します。これは身を清めると同時に、心の穢れを祓う意味を持ちます。 - 拝礼は二拝二拍手一拝を基本とし、静粛に祈る

深く二度礼をし、二度手を打ち、最後にもう一度礼をして心を落ち着けます。願いごとよりも感謝の気持ちを伝えることが大切です。 - 参道中央は正中のため、左右を通行する

正中は神様の通り道であるため、人が歩くと無礼にあたります。 - 賽銭は投げずに静かに入れる

金額よりも心のあり方を重んじ、丁寧に納めることが望ましいとされています。 - 飲食や喫煙は所定の場所のみで行う

境内では食べ歩きや喫煙を控え、清浄な雰囲気を守りましょう。 - 本殿内や祭儀中の撮影は禁止範囲を厳守する

儀式の最中や神職、他の参拝者を撮影するのは厳禁です。掲示された撮影可能エリアのみ利用します。

タブーよりも大切な「共感的マナー」

インターネット上では、「特定の服装は避けたほうがよい」「日取りに気を付けるべき」といった俗説が拡散されがちですが、実際にはこうしたタブーに普遍的な根拠はありません。それよりも、列の秩序を乱さず、音や視覚的マナーに配慮することが何より重要です。特に近年は外国人観光客や若年層の参拝が増加しており、互いに気持ちよく過ごせる環境を保つための「共感的マナー(empathic manners)」が注目されています。

安心して参拝するための心構え

最後に意識しておきたいのは、「神社はお願いをする場所であると同時に、感謝を伝える場でもある」ということです。願意を述べる際は「〇〇が叶いますように」よりも「〇〇に向けて努力できますように」と表現するほうが、心の姿勢として自然で穏やかです。神前での一礼一拍には、単なる儀礼以上の「自己整理と再出発」の意味があります。

このように、特別なタブーを恐れるよりも、他者や場への敬意を行動で示すことが、結果的に最も正しい参拝の在り方といえるでしょう。

撮影禁止ですか? マナーを守るための心得

神田明神をはじめとする多くの神社では、撮影そのものを全面禁止としているわけではありません。境内の一般エリアにおいては、参拝者や観光客が記念として写真を撮ることは広く認められています。しかし、神社は「信仰の場」であるため、被写体への配慮や神聖性を損なわない撮影マナーが何より大切です。

撮影が禁止される範囲と理由

神社の拝殿や本殿内部、祭儀中の様子、あるいは外から社殿内部を覗き込むような構図での撮影は、多くの神社で明確に禁止されています。これは、神職の動作や祭具などが神事の一部であり、神聖な儀式を私的に記録することが不敬にあたるためです。また、参拝者の祈願姿を無断で撮影する行為も、プライバシーの侵害につながるおそれがあります。

特に人物を主題にする場合は、被写体本人の同意を得ることが基本です。家族連れや観光客が多い週末などは、背景に他者が映り込みやすいため、カメラの角度を工夫し、後処理でボカシを加えるなどの配慮を行うとよいでしょう。

機材使用に関する注意

三脚や一脚、ストロボの使用は、混雑や行事期間中に制限されるケースが増えています。特に神田祭のような大規模行事では、参道の通行を妨げる長時間の設置行為が問題となりやすく、係員から注意を受けることもあります。撮影機材は最小限にとどめ、短時間で撮影を終える意識が求められます。

授与所や御神札、神職の所作については、撮影可否が神社ごとに異なるため、掲示板や公式Webサイトで確認するのが確実です。神田明神では、文化財的な社殿や彫刻部分の撮影は比較的自由ですが、儀式や祈祷の様子をカメラで記録することは避けるべきとされています。

SNS投稿時の配慮

撮影後にSNSへ投稿する際は、画像の背景やメタデータにも注意が必要です。

特に以下の点を意識しましょう。

- 他の参拝者の顔や個人情報が写り込んでいないか確認する

- 位置情報(ジオタグ)の自動付与をオフにする

- 行事や祈祷の時間帯など、内部スケジュールを外部に拡散しない

これらは個人情報保護の観点からも重要であり、文化庁や各宗教法人もプライバシーと信仰尊重の両立を呼びかけています。

境内撮影の基本チェック

・禁止掲示の有無を最初に確認する

・ストロボは原則オフ、音量は最小設定にする

・ドローンや自撮り棒は不可の場合が多い

これらを意識するだけでも、信仰空間としての神社を損なわずに撮影を楽しむことができます。神聖な空気を尊重しつつ、撮る側も「参拝者の一人」であることを忘れない心構えが大切です。

神田明神でマナーを守って美しく撮るおすすめカメラとレンズ

神田明神の境内は、朱塗りの社殿や随神門の彫刻、そして明神男坂から望む都市の風景など、撮影意欲をかき立てる被写体にあふれています。

しかし、神社は「祈りの場」であるため、静粛を保ちつつ、他の参拝者の動線を妨げない撮影マナーが求められます。ここでは、神田明神での撮影に最適なカメラとレンズを商品ごとに詳しく紹介します。

どのモデルも「軽量・静音・高画質」の三拍子が揃い、礼節を守りながら美しい一枚を残すのに最適です。

Canon EOS R8

軽さと色再現に優れたフルサイズミラーレスの最適解

神田明神の朱色や金色の反射、木造建築の質感を忠実に再現したいなら、Canon EOS R8が非常に相性の良いモデルです。

約2420万画素のフルサイズセンサーを搭載しながら、本体重量はわずか約461グラム。神社境内を歩きながらの撮影でも負担を感じさせません。

電子シャッターによる完全無音撮影が可能で、静かな拝殿前や祝詞奏上の時間帯でも周囲の雰囲気を壊すことなく撮影できます。

発色の自然さは特筆すべきで、晴天時の随神門の朱色や、夕刻に灯る提灯の柔らかな光を忠実に描写します。

おすすめのレンズは、RF 24-70mm F2.8 L IS USM。

広角側では参道や鳥居を大胆に収め、望遠側では狛犬や神職の所作を静かに切り取ることができます。

ボディとレンズの組み合わせで約1.3kgと軽く、長時間の参拝撮影でも快適です。

また、防塵防滴構造のため、神田祭の行列中など多少の水しぶきにも耐えられます。

「静かに・美しく・正確に」という神社撮影の三原則を体現する1台です。

Sony α7C II

都市神社の動と静を両立させる万能カメラ

Sony α7C IIは、神田明神のような人通りの多い神社で“動きのある瞬間”を逃さず捉えるための高性能機です。

有効約3300万画素の裏面照射型CMOSセンサーを搭載し、広いダイナミックレンジで明暗差の激しい場面も滑らかに描写します。

特筆すべきは、5.0段分のボディ内手ぶれ補正(IBIS)。

明神男坂の階段や夕刻の参道など、暗い場面でも手持ちで安定した撮影が可能です。

約514グラムという軽量設計で、片手でもバランスが取りやすく、参拝者の合間からさっと撮るスナップにも適しています。

組み合わせるなら、FE 24-105mm F4 G OSSがおすすめです。

焦点距離の幅が広く、随神門全景から神輿行列まで一本で対応可能。

光学式手ぶれ補正と防塵防滴性能を備え、神社の細部から群衆の動きまで美しく記録できます。

また、電子シャッターによる静音撮影に完全対応しており、儀式中やお祓いの様子を撮る際も安心。

神田明神の“荘厳な静けさ”と“祭りの躍動感”の両方を表現できる数少ないカメラです。

Fujifilm X-S20

日本の伝統色を繊細に描くフィルムシミュレーションの魅力

神社撮影に芸術性を求めるなら、Fujifilm X-S20は理想的な選択です。

約2610万画素のAPS-Cセンサーを搭載し、フィルム写真の質感を再現するフィルムシミュレーション機能が特徴です。

特に「Classic Chrome」や「Velvia」モードでは、朱塗りの社殿や金色の装飾が柔らかく深みのあるトーンで再現されます。

7段分のボディ内手ぶれ補正により、夜間の灯籠や参道の光も手持ちで鮮明に撮影可能。

静音性にも優れており、境内の静寂を損なうことはありません。

重さは約491グラムで、旅行用カメラとしても負担が少ないのが魅力です。

レンズはXF 16-55mm F2.8 R LM WRが最適です。

焦点距離換算で24〜82mmをカバーし、社殿の全景や細部の彫刻、御守りの質感までも高精細に表現できます。

防塵防滴設計で、雨天や風の強い日でも安心して持ち歩ける点も心強いポイントです。

Canon RF 50mm F1.8 STM

らかいボケで祈りの空気を表現する小型単焦点

被写体を優しく浮かび上がらせたい人には、RF 50mm F1.8 STMが最適です。

わずか160グラムという軽量設計で、ポケットにも収まるサイズながら、開放F1.8の明るさで背景を柔らかくぼかせます。

神田明神の灯籠やお守りを主題にする際、余計な背景を自然に消し込み、静謐な雰囲気を作り出せます。

焦点距離50mmは人の視野に近く、参道や境内の様子を自然なバランスで写し取るのに向いています。

静音オートフォーカスを搭載しているため、儀式中の撮影でもシャッター音が気にならず、マナーを守った撮影が可能です。

価格帯も手頃で、神社撮影初心者にも扱いやすい一本です。

Sony FE 35mm F1.8

スナップ撮影で“祈りの流れ”を捉える一本

Sony FE 35mm F1.8は、参道の人の流れや賽銭箱に手を合わせる姿など、日常的な信仰の瞬間を自然に写し取るためのレンズです。

焦点距離35mmは広すぎず狭すぎず、神社の空間を切り取るのに最適な画角といえます。

明るいF1.8の開放値により、朝の柔らかな光から夕刻の提灯の灯りまで対応可能。

重量は約280グラムと軽量で、α7Cシリーズなどとの組み合わせで非常に機動力の高い撮影が可能です。

AFも静かで速く、参拝者を驚かせることなくシャッターチャンスを逃さず撮影できます。

小型ながらも開放から高い描写力を誇り、光と影のグラデーションを美しく描きます。

Fujifilm XF 35mm F1.4 R

クラシカルな描写で神社建築の質感を際立たせる

XF 35mm F1.4 Rは、富士フイルムらしい温かみのある描写が特徴のレンズです。

換算焦点距離53mmという絶妙な画角で、随神門の朱色や木造の梁の陰影を滑らかに表現します。

開放F1.4の浅い被写界深度により、被写体を立体的に浮かび上がらせる効果が高く、祈りの場の静けさをより印象的に切り取ることができます。

金属鏡筒のクラシカルなデザインも人気で、撮影中も神社の雰囲気に溶け込みやすい点が魅力です。

撮影者自身の姿勢を美しく保てるような感覚があり、「撮ること自体が礼になる」一本といえます。

神田明神で撮影する際の心得

どのカメラやレンズを選んでも、神社での撮影において最も大切なのは「敬意と静けさ」です。

三脚の使用やストロボ発光は避け、他の参拝者の祈りを妨げないようにしましょう。

シャッターを切るときは、心を整えてから構図を決めることで、写真にも落ち着いた気配が宿ります。

神田明神は、東京の中心にありながら歴史と信仰が息づく特別な場所です。

そこに流れる時間を丁寧に感じ取りながら、光と影、祈りと街の共存を一枚の写真に収めてみてください。

マナーを守ることが、何よりも美しい写真を生む最大のテクニックなのです。

まとめ 神田明神行ってはいけないと感じる理由と正しい参拝法

本記事のまとめを以下に列記します。

- 神田明神行ってはいけないは噂であり正しいマナーを守れば安心できる

- 神田明神とはアクセス良好で主要駅から徒歩圏に位置している

- 何の神様かを理解しご祭神三柱の役割とご利益を知ることが大切

- 最強のご利益とされる大黒様は金運や事業運の象徴として信仰される

- 不思議な体験の背景には心理的内省効果と都市のリズムが関係する

- 成田山に行ってしまった場合も礼節と感謝の心で不安は解消される

- 行ってはいけない苗字は古い伝承に過ぎず参拝制限の根拠は存在しない

- 怖いと感じたときは昇殿参拝やお祓いで心身を整え落ち着きを取り戻す

- 鳥居は神域と俗界の結界を示すため一礼して側道を通行するのが基本

- お祭りは導線規制や混雑案内に従い安全を最優先に楽しむことが重要

- タブーはありますかという疑問には基本作法を丁寧に守ることが答え

- 撮影禁止ですかの範囲は拝殿内部や祭儀中など明確に定められている

- 撮影は三脚やストロボを控え掲示や神職の指示に従うことが大切

- 撮影装備のおすすめは軽量な標準ズームと明るい単焦点レンズの併用

- 神田明神行ってはいけないと感じても正しい作法で参拝すれば問題ない

コメント