恐山怖い話で検索している方が抱く不安や興味に寄り添いながら、恐山という場所の本質やアクセス方法、日本三大霊山としての位置づけをわかりやすく解説します。なぜ恐山は「怖い」と言われるのかという素朴な疑問から、行かない方がいいとされる理由や不思議な体験の背景、心霊写真や亡くなった人の供養に関わる考え方まで、信仰と自然が交わる霊場の姿を丁寧にひもときます。

また、お守りや「やばい」と噂される話の真偽、恐山は撮影禁止ですかといった実務的な疑問、現地でやってはいけないことや気をつけるべき点、参拝後の心構えや行ってはいけない人の目安など、訪問前に知っておくべき内容を網羅しています。

さらに、観光マナーやイタコの口寄せの意味、三途の川と賽の河原の象徴性、冷水の作法や小地獄上流の地獄に見られる自然現象、撮影スポットや装備選びのポイントまでを体系的に整理。初めて訪れる人でも迷わず準備が進められ、現地で落ち着いて参拝できるようになる実践的な内容となっています。

- 恐山の基礎と怖い話の背景を体系的に理解できる

- 撮影禁止やマナーなど現地で迷いやすい要点を把握できる

- フォトスポットと撮影装備の選び方を具体的に知れる

- 参拝後の心構えや避けるべき行動基準が明確になる

恐山怖い話 と霊域が放つ神秘の力

●このセクションで扱うトピック

- 恐山とは?アクセスと日本三大霊山の由来

- なぜ怖いのでしょうか?霊場に漂う異界の気配

- やってはいけないことと現地で気をつけること

- 行かない方がいい?恐山で起こる不思議な体験と訪問後の注意点

恐山とは?アクセスと日本三大霊山の由来

荒涼とした白砂、湯けむり、硫黄の匂いが重なる地形的要素は、宗教空間の象徴性を強めてきました。山岳信仰の文脈では、火山地帯は生と死の境界を可視化する場として解釈されやすく、長い年月をかけて鎮魂と供養の拠点として位置づけられてきたと考えられます。日本三大霊山の呼称は歴史的評価と地域信仰の積層の結果とされ、現地の石塔群や積み石、堂宇の配置は、死者を悼む祈りの行為を空間的に支える構造になっています。

アクセスは公共交通機関と自家用車の二本立てで計画できます。鉄道と路線バスを組み合わせる場合は、接続時刻と開門期間、行事日程を事前に確認しておくと移動が滑らかになります。自動車利用では、山中の舗装路でも天候急変で路面状態が変わりやすいため、雨具と防寒、歩きやすい靴の用意が安全性を高めます。標高差や風の影響で体感温度が下がるため、盛夏でも薄手のシェルを携行すると快適に過ごせます。

参拝前の準備チェック

- 開門期間と行事日程の確認、所要時間に余裕を持つ計画

- 砂礫の参道に対応するトレッドのある靴、汚れに強い衣類

- 風雨・硫黄臭対策としてマスクやバフ、簡易レインカバー

- 祈りの場を尊重するための行動指針(私語・撮影の配慮)

アクセス手段の比較(目安)

| 手段 | 乗り継ぎのしやすさ | 現地での自由度 | 注意点 |

|---|---|---|---|

| 鉄道+路線バス | 時刻表を押さえれば安定 | 時間制約あり | 帰りの最終便の確認が鍵 |

| 自家用車 | 柔軟な行程が可能 | 高い | 山間部の天候急変と駐車マナー |

| 観光ツアー | 乗換え負担が少ない | 行程は固定 | 集合時間と撮影時間の配分 |

火山性噴気のある地域では、風向きによってガス臭が強まる場合があるとされています。安全対策の基本は現地案内の遵守であり、体調に不安を覚えたら速やかに離れる判断が推奨されています。

なぜ怖いのでしょうか?霊場に漂う異界の気配

恐山が「日本で一番怖い場所」と呼ばれるのは、ただの心霊スポットだからではありません。山全体が、この世とあの世の境目のような空気をまとっているからです。灰色の砂地、硫黄の匂い、音を吸い込むような静けさ──そのすべてが、人の心に不思議なざわめきを生み出します。

恐山は、平安時代に弘法大師・円仁が“亡者の魂が集まる場所”という夢のお告げを受けて開山したと伝えられています。昔からここは、死者の声が届く地、そして生者がその声を聴くための“境界の門”とされてきました。風が石塔を鳴らす音が「呼びかけ」に聞こえたという話、夜明け前に白い人影が霧の中に立っていたという伝承も残っています。中でも有名なのが「賽の河原の子供石」。夜にその石がカラカラと崩れる音を聞いた人は、“あの世の声を聞いた”とされるのです。

湯けむりに揺れる“異界の錯覚”

恐山では、五感がいつもより鋭くなります。立ちこめる湯けむりが光を乱反射し、逆光の中で影がぼやけ、誰かが立っているように見えることがあります。鼻を刺すような硫黄の匂いは、時間が経つと強弱が不規則に感じられ、まるで空気の中に“何か”が動いているような錯覚を起こすこともあります。

さらに風が岩や石塔にぶつかると、低い響きがまるで人の声のように反響します。誰もいないはずなのに、背後で小さく「カラ…カラ…」と石が転がる音がする。その一瞬で、“見えない何か”がこちらを見ているような感覚に陥るのです。こうした現象の積み重ねが、「恐山怖い話」として語り継がれる恐怖の正体です。

三途の川と賽の河原の“祈りと恐れ”

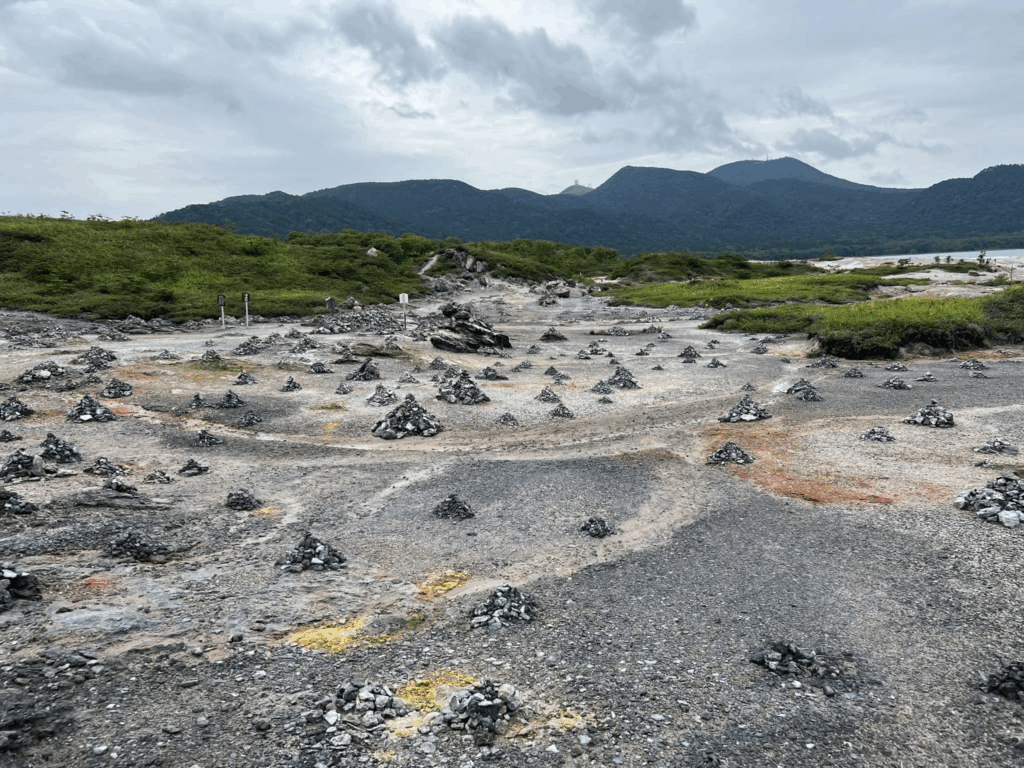

恐山の中央を流れる三途の川は、あの世とこの世を隔てる境界とされています。橋を渡ると、そこはもう「彼岸」。賽の河原では、子供を失った親が小石を積み、成仏を願うといわれています。

けれども、風に吹かれて石が崩れるたび、その音がまるで子供の泣き声のように聞こえる──そんな話が、今でも語り継がれています。

歩いているだけなのに、どこか“見られている”ような感覚。恐山が他の霊場と違うのは、死と祈りが同じ場所で息づいているということなのです。

恐山の怖さは、幽霊や怪異のせいだけではありません。地球のエネルギーが噴き出す火山地帯と、人々の祈りが重なって生まれる“生と死の狭間”の場所──それが恐山です。

霧と湯けむりに包まれた静けさの中で、あなたが感じるそのざわめきこそ、千年の祈りが今も息づく証なのです。

やってはいけないことと現地で気をつけること

恐山は単なる観光地ではなく、千年以上の歴史を持つ死者の魂を弔うための聖地です。訪れる人に求められるのは、観光マナーではなく“祈りの場への敬意”。静寂を乱す行為や不用意な言動は、単なるマナー違反にとどまらず、「霊を穢す」とされる重大な禁忌にもなります。以下では、実際に現地でやってはいけないこと、そして安全と敬意を守るために気をつけるべきことを、具体的に解説します。

1. 供え物・石塔・積み石に触れる行為は絶対にしない

恐山の石塔や積み石は、亡くなった人の魂を弔うための祈りの形です。一つひとつに“手を合わせた誰かの想い”が込められており、軽い気持ちで触れたり動かしたりすることは、供養を乱す行為とされます。特に賽の河原の石積みは、親より先に亡くなった子が冥途で石を積むという伝説と結びついており、それを崩すことは子どもの魂を再び泣かせると恐れられています。

写真を撮る際も、カメラのフレームに写り込む石塔を“被写体”として扱わないようにしましょう。あくまで祈りの風景として、敬意をもって静かに収めることが大切です。

2. 立入禁止区域・温泉源周辺への侵入

恐山は火山地帯の中心にあり、地熱活動が今も続いています。見た目には穏やかでも、地表温度が70℃を超える地点や、硫化水素ガスが発生する危険区域も存在します。

立入禁止の看板やロープの先は、信仰以前に命の危険があるエリアです。かつて観光客が地熱地帯に誤って足を踏み入れ、靴底が溶けたという事例もあります。好奇心で一歩踏み込むことが、自分の身だけでなく、救助にあたる人々の危険にもつながります。

3. 境内での大声・通話・音楽再生は厳禁

恐山では「静寂そのものが祈り」とされています。声を張り上げたり、スマートフォンで音楽を流したりする行為は、周囲の祈りを遮るだけでなく、場の気を乱す行為として忌避されます。特に読経や法要が行われている際には、立ち止まって静かに頭を下げるのが礼儀です。

一見「怖い話」や「心霊スポット巡り」のような興味本位で訪れる人もいますが、恐山ではそうした態度が霊を怒らせると伝えられています。空気が重く感じられる、急に風が止む──そうした変化は、場の静寂が乱されたサインとも言われています。

4. 撮影マナーの違反

恐山では、カメラの扱い方にも特別な配慮が必要です。人物を撮影する際は、必ず本人の同意を取りましょう。特にイタコの口寄せ中や読経中の撮影は絶対に禁止です。これは肖像権やマナー以前に、儀式そのものの神聖さを守るためです。

また、フラッシュを焚くと仏像や供物に反射し、「光の玉(オーブ)」のような現象が写り込むことがあります。心霊写真と勘違いされることも多いですが、ほとんどは光学的な反射です。霊を探すために撮るのではなく、祈りの記録として撮らせてもらう意識を持つとよいでしょう。

SNS投稿時には、他の参拝者の顔や供え物が写り込んでいないかを必ず確認し、位置情報をむやみに公開しないことも大切です。恐山は観光地であると同時に、誰かの大切な故人が眠る場所なのです。

5. 温泉や湯だまりへの接近

恐山の地獄地帯には、色とりどりの温泉や湯だまりが点在していますが、そこは観賞用であり、入浴や接近は禁止です。特に「小地獄」と呼ばれる一帯では、熱湯が噴き出す小孔(噴気孔)がいくつもあり、誤って近づくと大やけどの危険があります。風向きが変わると有毒ガスが漂うこともあるため、長時間立ち止まらないようにしましょう。

歩行時は滑りにくいトレッキングシューズを選び、風の強い日は砂礫や灰が舞うため、帽子や防護メガネを用意すると安心です。

6. 夜間の単独行動

恐山の夜は真の闇です。街灯がほとんどなく、霧や湯けむりで視界が数メートルに制限されることもあります。かつて「夜に賽の河原で灯りを見た者は帰れない」という伝承もあり、夜間は古くから“異界が近づく時間”とされてきました。安全面はもちろん、霊的にも最も不安定な時間帯です。夜間の散策や撮影は控えましょう。

7. 「怖さ」を求めない

恐山では、霊を“怖がるため”に訪れるのではなく、“敬うため”に訪れることが何より大切です。無理に心霊現象を探したり、挑発的な発言をしたりすることは避けてください。恐山の「怖さ」は、恐怖を煽るためのものではなく、命の儚さと祈りの深さを思い出させる静かな畏れです。

恐山では「見る」より「感じる」、「撮る」より「祈る」ことが重んじられます。怖さの裏にあるのは、人の命への敬意と鎮魂の物語です。

その空気を壊さず、静かに歩むことこそ、恐山を訪れる者に求められる最も大切な作法といえるでしょう。

行かない方がいい?恐山で起こる不思議な体験と訪問後の注意点

恐山は「日本三大霊山」のひとつに数えられ、千年以上にわたって死者の魂を慰め、生者が祈りを捧げる場所として信仰されてきました。しかし、その神聖な空気と独特の自然環境が、人によっては「異界に触れたような感覚」を呼び起こすこともあります。ここでは、恐山で語られる“不思議な体験”の背景と、訪問後に気をつけたいことをまとめます。

■ 「恐い」と感じる理由:環境と心の作用が重なる

恐山の怖さは、超常的な出来事だけでなく、自然環境と人の感覚が交錯する場所であることから生まれます。火山地帯特有の地熱と強い硫黄臭、霧の中でぼやける視界、風が岩肌や石塔に反響する音──それらが重なったとき、人の脳は「意味のある気配」として捉えようとします。

心理学的にはこれを「パレイドリア現象」(曖昧な刺激に意味を見出す人間の傾向)と呼びます。霧の中に“人影”を見た、風の音が“声”に聞こえた、そんな体験の多くはこの心理的現象で説明できます。とはいえ、宗教的な文脈では、それもまた「霊域と交わった証」として受け止められてきました。

古くから恐山では、死者の魂が生者を見守ると信じられています。イタコの口寄せに代表されるように、亡き人への想いが強い人ほど、感覚が研ぎ澄まされ、“何かを感じる”瞬間があるとされているのです。

■ 実際に起こりやすい身体反応とその対策

恐山は標高約870メートル、火山性ガスが漂う環境にあります。訪れる人の体調や気象条件によって、次のような反応が現れることがあります。

| 状況 | 影響 | 対応策 |

|---|---|---|

| 睡眠不足・飲酒後 | 酸素不足や頭痛・幻聴を感じやすい | 前日は十分な睡眠と休息を取る |

| 強い硫黄臭 | 吐き気・頭痛・倦怠感 | マスクやバンダナで吸入量を減らす |

| 気温差・冷風 | 自律神経の乱れやめまい | 防寒着・こまめな休憩で調整 |

| 過度な緊張や恐怖心 | 恐怖感・錯覚の増幅 | 深呼吸し同行者と会話して意識を戻す |

これらの症状が出ても、ほとんどの場合は一時的な生理反応であり、霊的な影響ではありません。違和感を覚えたら、無理をせずその場を離れ、落ち着ける場所で休むことが大切です。

■ 参拝後に感じる「だるさ」や「気疲れ」の正体

恐山を訪れたあと、「体が重い」「疲れが抜けない」と話す人は少なくありません。これもまた、強烈な自然環境によるストレス反応が主な要因です。

硫黄ガスの吸入、急な標高差、冷え、長時間の歩行などが重なり、体内の自律神経が乱れやすくなるのです。参拝後は水分をしっかり補給し、宿坊や温泉で体を温めて休むと良いでしょう。恐山温泉の湯は硫黄泉で、疲労回復や皮膚の清浄にも効果があるといわれています。

■ 写真公開・SNS投稿の注意点

参拝後に撮った写真をSNSに投稿する際には、他人の顔や供え物、宗教儀式の様子が写っていないかを必ず確認しましょう。特に、イタコの口寄せや供養中の様子を軽い気持ちでアップロードするのは厳禁です。

また、キャプションに「心霊」や「怖い」といった刺激的な言葉を添えることも避けましょう。恐山は“心霊スポット”ではなく、人々の祈りが今も続く現役の霊場であることを忘れてはいけません。

■ 行ってはいけない人の目安

恐山は誰でも自由に訪れられる場所ではありますが、環境的に過酷な条件を伴うため、以下のような人は訪問を控える方が安全です。

| 状況 | リスク | 理由 |

|---|---|---|

| 体調不良や持病がある人 | 酸欠・疲労の悪化 | 気圧差や硫黄臭が体に負担 |

| 強い匂いに敏感な人 | 吐き気・頭痛 | 火山ガスに含まれる硫化水素の刺激 |

| 幼児を連れた人 | 転倒・熱気・危険区域進入 | 足場が悪く危険を察知しづらい |

| ペット同伴 | 火傷・中毒の危険 | 高温の地面やガス吸入のリスク |

| 騒がしい行動を取る人 | 信仰者への迷惑 | 静寂を乱す行為は禁忌とされる |

これらは排除ではなく、安全と信仰の両立を守るための基準です。体調に不安がある場合は、訪問を延期する勇気も参拝の一部と考えてください。

■ 恐山を“怖い場所”ではなく“祈りの地”として受け止める

恐山の「怖さ」は、単なる怪談ではなく、人が“死”と向き合う場所の静けさから生まれるものです。

霧の中で風が鳴る音も、石を積む祈りも、すべては生と死のあわいを感じさせる神聖な営み。そこに怖さを感じるのは、人間が本能的に“境界”を恐れるからです。

だからこそ、恐山を訪れるときは「怖がるため」ではなく、「敬うため」に足を運ぶべき場所です。

静かに歩き、心を整え、亡き人を思う。その時間こそが、恐山の真の魅力であり、不思議な体験の意味を正しく受け止めるための鍵なのです。

恐山怖い話 と最強フォトパワースポットの真実

●このセクションで扱うトピック

- 観光で出会うイタコと三途の川・賽の河原

- 心霊写真や亡くなった人とのお守りの関係

- 冷水と小地獄上流の地獄で感じる霊の気配

- 恐山は撮影禁止ですか?意外と知らないルール

- 撮影スポットと撮影装備で霊気をとらえる方法

- 恐山怖い話 のまとめと神秘が残る撮影地

観光で出会うイタコと三途の川・賽の河原

恐山を観光目的で訪れる際には、まず何よりも「ここが信仰の場である」という認識を持つことが大切です。恐山は、古くから死者の魂が集う場所とされ、訪れる人々が亡き人への思いを託す場でもあります。その中で行われるイタコの口寄せは、亡くなった人の霊を呼び寄せて語るという独特の儀礼であり、単なる観光イベントではなく、深い宗教的意味を持つ行為です。

イタコは、目が不自由な女性が修行を経て神仏と交信する力を得たとされる巫女であり、青森県むつ市などで長い伝統を受け継いできました。恐山大祭(毎年7月下旬)や秋詣り(10月上旬)では、彼女たちによる口寄せが行われ、多くの参拝者が亡き家族や友人との再会を求めて訪れます。この行為を見学する場合、写真撮影や録音は一切禁止とされています。儀礼は非常に個人的かつ神聖なものであり、その瞬間を尊重することが参拝者の礼儀となります。

三途の川・賽の河原の意味を理解する

恐山に流れる小川は「三途の川」と呼ばれ、現世とあの世を隔てる象徴とされています。実際の地形としても、境内の入口付近を流れる清流がこの名で呼ばれ、訪れる人に「ここから先は異界である」という意識を促します。その先に広がる「賽の河原」は、子どもの霊が親を想いながら石を積む場所とされる伝承を反映しており、大小の石塔や積み石が無数に点在しています。これらの石や供物には決して手を触れないことが礼節です。

宗教的に見れば、賽の河原の積み石は「供養の行為」そのものであり、誰かが祈りを込めて積んだ結果です。観光者が形を整えようと動かすことは、祈りを乱す行為に等しいとされています。現地では、足元の石や供物に注意しながら静かに歩き、カメラを構える際も周囲の参拝者を優先する心構えが求められます。

安全とマナーの両立

三途の川や賽の河原付近は、湿地帯に近く滑りやすい場所も多いです。写真撮影に集中しすぎると足元がおろそかになり、転倒事故につながることがあります。特に湯気や硫黄臭が強いエリアでは視界が悪くなるため、歩行時にはカメラを下げ、「止まって撮る」を習慣化することが安全面で効果的です。

恐山の信仰空間は、訪れる人すべてに開かれていますが、その一方で厳粛な静けさに守られています。信仰と観光が交わるこの特別な場所では、「見る」よりも「感じる」ことを意識することで、より深い体験が得られるでしょう。

心霊写真や亡くなった人とのお守りの関係

恐山で撮影された写真には、しばしば「心霊写真」として語られるものがあります。しかし、その多くは科学的・物理的要因によって説明可能です。たとえば、温泉地特有の湯けむりや火山性ガスによる光の屈折、夕暮れの逆光や長時間露光による残像、また砂礫の反射や水滴がレンズに付着した場合にも、不思議な形や光の筋が写り込むことがあります。これらはカメラの構造や環境条件に起因する現象として理解できます。

一方で、心霊写真が「亡き人への思慕の表れ」として語られることも事実です。写真は祈りの延長としての行為にもなり得ます。恐山を訪れた人が亡くなった人の面影を思い浮かべながらレンズを向けることで、偶然に生じた光や影を「霊の存在」と重ね合わせることがあります。これは、写真が記録だけでなく「想いを投影する媒介」であることを示しています。

お守りと祈りの象徴性

恐山のお守りは、厄除けや家内安全、供養成就などを祈願して授与されます。お守りは単なる護符ではなく、「亡き人とのつながりを形に残すもの」としての役割も持ちます。参拝者の中には、撮影した写真とお守りを一緒に保管する人もいますが、これは“思い出を形として結ぶ”文化的行為といえます。

ただし、お守りや写真はあくまで祈りの補助であり、主役ではありません。祈りの場ではカメラをしまい、静かに手を合わせることが何よりも大切です。撮影を行う場合は、境内の外縁部や参道の端から、「祈りの空間を壊さない距離」を保って構図を探すとよいでしょう。

科学と信仰の両立的理解

心霊現象の多くは自然現象や心理的錯覚で説明できますが、恐山においては信仰の文脈が加わるため、単なる迷信として片付けるのではなく、「祈りの表現の一形態」として受け止める姿勢が適しています。信仰と科学のどちらかに偏るのではなく、両方の観点から理解することが、恐山をより深く味わう鍵となります。

お守りを手にした瞬間や、祈りの後に撮った写真に不思議な光が写っていたとしても、それは「怖い話」ではなく「想いが形を結んだ瞬間」と考えると、恐山という場所の意味がより鮮明に感じられるはずです。

冷水と小地獄上流の地獄で感じる霊の気配

恐山における「冷水(れいすい)」は、単なる湧水ではなく、心身を清めるための神聖な行為として位置づけられています。古くから参拝者はこの水で手や口をすすぎ、穢れを祓うことで、霊域へ入る心の準備を整えてきました。現代の参拝でも、冷水を使う際は案内板や看板に記された作法に従い、無理をせず自分の体調と相談して行うことが大切です。

恐山の湧水は火山地帯特有の地質から流れ出ており、水温は年間を通じて10℃前後と非常に冷たいのが特徴です。こうした水は地熱活動による循環の一部で、温泉成分を含む場合もあります。冷水に触れると、単に温度差だけでなく「空気の張り詰めた感覚」や「音の消えるような静寂」を体験することが多く、それが「霊の気配」として語られてきた背景にもつながっています。

一方、「小地獄上流の地獄」と呼ばれる地域は、恐山の地熱活動を最も間近に感じられる場所のひとつです。地表には無数の噴気孔(ふんきこう)があり、硫黄を含む蒸気が絶えず立ち上っています。地温は70〜90℃に達することもあり、湯だまりの水温は100℃近い場所も存在します。これらは地球内部のマグマ熱が地下水を加熱して噴出する「水蒸気爆発型地熱現象」として地質学的にも注目されています。

このような環境では、気温差と湿度、硫黄臭が複雑に作用し、人の感覚を鋭く刺激します。湯けむりが立ち込め、視界が揺らぐ中で、音がこもるような地形が心理的緊張を高め、「見えない何かに包まれているような感覚」を覚えることがあります。これが「霊の気配」と表現されることが多いのです。しかし、科学的に見ると、低酸素状態や強い硫化水素臭による軽度のめまいや錯覚が原因となるケースもあります。

これらの行動が、危険を避けつつ「霊山の空気」を穏やかに感じ取る最善の方法です。自然と信仰が融合する恐山では、無理をせず、五感を静かに開いて歩むことが、真の「霊気体験」につながります。

恐山は撮影禁止ですか?意外と知らないルール

恐山での撮影に関しては、明確な「全面禁止」というルールではなく、場所・状況・目的に応じた適切な判断と配慮が求められます。宗教施設であることを前提に、撮影行為が他の参拝者や儀式の妨げにならないように注意することが最も重要です。

撮影が制限される主な理由は、「祈りの場の尊厳を守るため」と「安全面への配慮」にあります。堂宇や地蔵、供物などは、死者供養や祈願の対象であり、単なる観光対象ではありません。これらを被写体とする場合は、祈りを捧げる人々の感情を尊重し、シャッターを切るタイミングや位置に十分配慮する必要があります。

また、イタコによる口寄せや僧侶の読経など、宗教的儀式や法要は一切の撮影・録音が禁止されています。儀式はその瞬間の精神的交流を重んじるものであり、デジタル記録よりも体験として心に刻む姿勢が求められます。

撮影に関する具体的な注意事項

- フラッシュの使用は避ける

石仏や供物に強い光を当てると、供養の場としての雰囲気を損ないます。自然光を活かした撮影を心がけましょう。 - 三脚・ドローンの使用制限

三脚は通行の妨げになることがあるため、混雑時は特に控えるべきです。ドローンについては原則禁止の宗教施設が多く、恐山も例外ではありません。航空法上も、人の多い地域や宗教施設上空の飛行は規制対象となっています。 - 音と気配の配慮

カメラのシャッター音や自撮り棒の使用も、場の静寂を乱す要因になります。静音モードや手持ち撮影を基本とし、他者が写り込む場合は同意を得るのがマナーです。

疑問がある場合や撮影が許可されるか不明な場所では、現地の案内所や管理者に確認することが最も確実です。恐山の撮影ルールは「禁止か許可か」という二択ではなく、「祈りを損なわない行動を取ること」が最優先の原則と言えるでしょう。

撮影スポットと撮影装備で霊気をとらえる方法

恐山は、単なる風景撮影の場ではありません。ここでは“空気”や“祈り”までも写し取るような、精神的な撮影体験が求められます。

白砂と湯けむり、宇曽利湖の鏡面、風に鳴る石塔群──。そのどれもが時間帯や天候によって劇的に姿を変えるため、装備の選択と撮影姿勢が作品の印象を大きく左右します。

■ 恐山のおすすめ撮影スポット

●宇曽利湖(うそりこ)湖畔

恐山の中心に広がるカルデラ湖。朝霧に包まれる時間帯(6〜7時)は、湖面が鏡のように空を映し、まるで“この世とあの世の境界”のような静けさを見せます。

→ おすすめレンズ:24〜35mm広角レンズ(風景の広がりと湯けむりの透明感を同時に写せる)

●三途の川の橋

霊域の入口を象徴する撮影ポイント。逆光で橋をシルエットにすると、まるで異界への通路のような構図になります。

→ おすすめ時間:午前8〜9時/夕方16時前後

●賽の河原(さいのかわら)

小石を積んだ祈りの風景。曇りの日はコントラストが落ち着き、供養の静けさが引き立ちます。

→ 小型単焦点レンズで距離をとりながら、静かな観察者の目で撮影を。

●小地獄上流の噴気地帯

地熱で立ち上る湯けむりと硫黄の地肌が織りなす、他では見られない光景。

→ 安全確保のため、風向きを確認し、ガス臭が強い場合は無理に立ち入らないこと。

●恐山菩提寺の山門前

“現世から霊界への入り口”を象徴する場所。参道正面から山門を見上げる構図は定番中の定番です。

→ 午前中の斜光で、山門が浮かび上がるように撮影できます。

■ おすすめカメラと恐山にマッチする理由

① Canon EOS R8(約461g/フルサイズ)

軽量ながらフルサイズセンサーを搭載し、霧や薄暗い時間帯でもノイズの少ない描写が可能。恐山のような光が乏しくコントラストが曖昧な環境では、そのダイナミックレンジが真価を発揮します。

- 静音シャッター搭載で読経の邪魔にならない

- 防塵防滴構造で湯けむりや砂礫にも耐える

- Canonの色再現は、朝霧や湯けむりの“白の階調”が柔らかく出やすい

おすすめポイント:

霊場の空気を「柔らかい光の階調」で表現したい人に最適。

② Nikon Z6II(防塵防滴・耐寒性抜群)

恐山のような寒暖差と湿気の激しい環境では信頼性が命。Z6IIは氷点下でも安定して動作し、温泉地帯の結露にも強い構造です。

- シャッター音が極めて静か

- 手ぶれ補正内蔵(最大5段分)で三脚なし撮影に強い

- RAWの階調表現が豊かで、湯けむりの濃淡を繊細に描ける

おすすめポイント:

「自然現象の質感(湯けむり・霧・岩肌)」を正確に写し込みたい人に向く。

③ Sony α7C II(小型・軽量・静音性◎)

α7C IIはフルサイズ機で最軽量クラス。参拝者に圧迫感を与えずに自然に撮影できます。

- 重量わずか約500g

- 高感度性能が非常に強く、ISO6400でもノイズが少ない

- AIオートホワイトバランスで霧の色調変化にも即応

おすすめポイント:

“湯けむり越しの光”や“夜明け前の蒼”など、低照度の中の霊的な光を再現したい人に最適。

■ おすすめレンズと選定根拠

① 24–70mm F2.8(標準ズーム)

最も汎用性の高いレンズで、広がりのある風景から近距離の石塔まで対応可能。

- F2.8の明るさで薄暗い時間帯も安心

- 湯けむりの層を立体的に描写できる

- 24mmで「境界の空気」、70mmで「祈りのディテール」を表現

ポイント:恐山の「広がり」と「静けさ」の両方を1本で捉えられる万能レンズ。

② 35mm F1.8(単焦点)

人間の視野に近く、“その場の空気感”を最も自然に再現できる焦点距離。

- 被写界深度が浅く、湯けむりが背景で溶けるように写る

- コンパクトで目立たず、信仰空間でも配慮がしやすい

- 夕方の光に強く、陰影が柔らかく仕上がる

ポイント:祈りの場を「静かに観る」ための一枚に。恐山らしい“沈黙”を写すならこの一本。

③ 50mm F1.4(中望遠単焦点)

人の表情や供養塔のディテールを穏やかに切り取るのに最適。

- 湯けむり越しの被写体をふんわり浮かび上がらせる

- ボケが滑らかで、背景の混乱を抑えられる

- シャッターを切る瞬間、空気の緊張感をそのまま封じ込められる

ポイント:「近づきすぎず、離れすぎない」祈りとの距離感を保ちながら撮るレンズ。

④ 70–200mm F4(望遠ズーム)

遠くの湯けむりや山肌を圧縮して撮ると、“この世とあの世の距離”が縮まるような象徴的な構図が生まれます。

- 望遠圧縮効果で空気の層を可視化

- 背景を整理しやすく、静けさを強調できる

- F4の軽量モデルなら持ち歩きも容易

ポイント:宇曽利湖越しに釜臥山を撮るなど、“霊山のスケール感”を出したい人におすすめ。

■ 周辺装備と安全対策

| 装備 | 理由・機能 | 恐山での活用ポイント |

|---|---|---|

| 防塵防滴バッグ(例:Lowepro AWシリーズ) | 湯けむり・灰から機材を守る | 防水カバー内蔵が望ましい |

| レンズ保護フィルター(UV / PL) | 湯気や光の反射を軽減 | 宇曽利湖の水面撮影に効果的 |

| NDフィルター | 光量を抑えて滑らかな湯けむり表現 | 明るい昼間でも低速シャッターが可能 |

| ブロアー・マイクロファイバークロス | 湿気と灰を除去 | 撮影ごとに清掃してカビを防ぐ |

| クロスストラップ | 重心を分散して疲労軽減 | 長時間の山道歩きでも安定 |

| 携帯用防毒マスク(簡易タイプ) | 火山ガスの吸入を防止 | 風下では着用推奨(※自己防衛のため) |

■ 恐山を撮るということ

恐山の撮影とは、“霊を写す”ことではなく、“祈りの残響を写す”行為です。

画面の中に余白を残し、静寂を写し込むように意識すると、目に見えない空気が伝わる写真になります。

静寂・光・湯けむり──。その三つが交わる瞬間に、恐山の“霊気”は最も濃く現れます。

それを丁寧に捉えることができたとき、あなたの一枚は単なる風景写真ではなく、祈りそのものを記録した写真になるでしょう。

恐山怖い話 のまとめと神秘が残る撮影地

本記事のまとめを以下に列記します。

- 恐山とはの理解を深め日本三大霊山の背景を把握する

- アクセス計画と装備準備で安全に撮影と参拝を両立する

- なぜ怖いのでしょうかの答えは環境と象徴性の相互作用にある

- 行かない方がいい場面の判断軸は体調と安全性にある

- 不思議な体験は心理と自然現象の重なりとして整理できる

- 心霊写真は湯気や光の条件が誤認を生む可能性がある

- 亡くなった人への祈りを優先し撮影は二の次に位置づける

- お守りは体験の記憶をつなぐ拠り所として活用する

- やばい噂に流されず現地の案内とマナーに合わせて行動する

- 恐山は撮影禁止ですかの答えは場所と状況に応じた配慮に尽きる

- やってはいけないことと気をつけることを事前に把握して迷わない

- 観光の視点でもイタコや儀礼を尊重する姿勢が欠かせない

- 三途の川と賽の河原では供養の意味を理解して佇む

- 冷水や小地獄上流の地獄では無理をせず安全を最優先にする

- 恐山怖い話は最強フォトスポットの体験価値を高める視点となる

コメント