山寺の階段は何段?という疑問に答えながら、まずは山寺とはどのような歴史を持つ場所なのかを解説します。その上で、実際に登ると山寺の階段がきついと感じやすい理由や、山寺の階段は何段で何分くらいで登れるのかといった所要時間の目安を整理します。

アクセス面では山寺に車でどこまで行けるのかを詳しく紹介し、旅程設計に役立つ山寺の平均滞在時間も提示します。さらに、効率よく巡れる山寺観光モデルコースや、正式名称との関係を理解できる山寺と立石寺の違いも取り上げます。周辺の見どころとして山寺垂水遺跡や、四季を彩る山寺の紅葉、写真映えする山寺の景色を望める展望台も紹介します。

加えて、文化面では山寺の和尚さんに関する伝承や、信仰の拠点である山寺千手院についても触れ、最後に撮影を成功させるための山寺で使えるカメラのおすすめ装備までを網羅的にまとめています。

- 階段の段数と標高差、到達までの目安時間がわかる

- 体力別の歩き方や服装準備、滞在時間の組み立てがわかる

- 車でのアクセスや駐車場選びのコツがわかる

- 絶景スポットや撮影装備、モデルコースがわかる

山寺の階段は何段? 魅力と参拝の基本ガイド

●このセクションで扱うトピック

- 山寺とは 歴史を知れば参拝が深まる

- 山寺の階段はきつい?を克服するコツ

- 山寺の階段は何段?何分で登れる? 所要時間の実態

- 山寺は車でどこまで行けるか?を解説

- 山寺の平均滞在時間はどの程度?有効に楽しむ方法

山寺とは 歴史を知れば参拝が深まる

山寺の正式名称は宝珠山立石寺で、天台宗の名刹として広く知られています。創建は平安時代初期の貞観2年(860年)、慈覚大師円仁によって開かれたと伝わっています。円仁は比叡山延暦寺を中心とする天台宗を広めた高僧であり、その教えを東北に広める拠点として山寺が整備されました。寺域は険しい山肌に広がり、自然と調和した伽藍配置が大きな特徴です。

境内の中心である根本中堂は、国指定の重要文化財に指定されています。建物は室町時代の延文元年(1356年)に山形城主・斯波兼頼によって再建され、入母屋造・茅葺の厳かな姿を今に伝えています。この堂には、伝教大師最澄が比叡山から持ち帰った「不滅の法灯」とされる火が灯されていると伝わり、千年以上にわたり絶えることなく守られてきたとされています。

山寺はまた、日本文学の歴史においても特筆すべき地位を占めています。元禄2年(1689年)、松尾芭蕉が「おくのほそ道」の旅の途上で訪れ、蝉の声が響く静けさを詠んだ「閑さや岩にしみ入る蝉の声」という名句を残しました。参道にはその句碑が建てられ、訪れる人々を文学の世界へと誘います。

さらに境内には弥陀洞、仁王門、姥堂、四寸道など多くの見どころが点在しています。それぞれに歴史的・信仰的な意味があり、仏教史、地域文化、文学史を重層的に理解することで、単なる観光を超えた精神的な体験が得られるでしょう。

参考

・https://kunishitei.bunka.go.jp/heritage/detail/401/293

山寺の階段はきつい?を克服するコツ

山寺の参道は自然岩盤を利用した石段です。段差や傾斜は一定ではなく、特に雨の日や紅葉シーズンの落葉時には滑りやすいため、多くの参拝者が「階段がきつい」と感じます。体力に自信のない人でも安心して登れるように、準備と工夫が欠かせません。

まず歩き方の基本は、一定のリズムで小さめの歩幅を維持することです。急いで登ると心拍数が一気に上がり、息切れや脚の疲労が強まります。休憩ポイントでは足首や股関節を軽く回すストレッチを行い、筋肉の緊張を緩めると快適に歩けます。

服装については、気温差に対応できる重ね着が理想です。春や秋は薄手の上着を携帯し、夏は通気性の良い素材、冬は防寒具と手袋を用意すると安心です。靴はグリップ性のあるスニーカーで十分ですが、登山靴であればより安定性が高まります。ヒール靴や底が硬すぎる靴は避けるべきです。

水分補給は特に重要で、500ml程度のペットボトルを持参し、少量をこまめに摂取することを心がけましょう。糖質を含むゼリー飲料や飴などを持参すれば、長時間の登りでもエネルギー切れを防げます。

写真撮影を楽しみたい人は、レンズ交換や三脚設置の際に長時間立ち止まることがあるため、時間に余裕を持った行程を組むことが大切です。混雑時は周囲に配慮しながら撮影できる場所を選ぶことで、安全かつ落ち着いて参拝を楽しめます。

山寺の階段は何段?何分で登れる? 所要時間の実態

山寺の階段の数は合計1015段であり、標高差は約159メートルです。数字だけ見ると本格的な登山に近い印象を受けますが、一般的な体力があれば無理なく登れる範囲に収まります。参拝者の多くは、立ち止まりながら景色を楽しむことで自然と休憩を挟み、結果的に最後まで登りきれることが多いのです。

所要時間は体力や目的によって大きく異なります。一般的には登山口から奥之院まで大人で30~40分、奥之院から五大堂に回って景色を堪能すると全体で約60分程度が目安です。小さな子どもや高齢者を含むグループでは、途中で休憩を多めにとると90分程度かかる場合もあります。

一方で、写真撮影や句碑・堂宇の鑑賞をじっくり行う場合は、さらに時間が延びることもあります。根本中堂や売店での立ち寄りを含め、駅からの往復を合わせると、2.5〜3時間程度を確保しておくと落ち着いて参拝できるでしょう。

以下の表は、訪問タイプ別の滞在時間配分の目安を整理したものです。

| 訪問タイプ | 登り | 見学・撮影 | 下り | 合計の目安 |

|---|---|---|---|---|

| さくっと参拝 | 約30分 | 約15分 | 約20分 | 約65分 |

| 標準プラン | 約40分 | 約40分 | 約30分 | 約110分 |

| 子ども連れ | 約60分 | 約45分 | 約45分 | 約150分 |

このように、目的や同行者の体力に合わせて所要時間を柔軟に見積もることが快適な参拝の鍵となります。特に混雑期や紅葉シーズンは人の流れも遅くなるため、余裕を持ったスケジュール設計が望ましいです。

山寺は車でどこまで行けるか?を解説

山寺は急峻な山肌に伽藍が点在し、そのふもとには門前通りが横に走っています。自動車で訪れる場合、境内の中心部までは乗り入れることができず、参道入口までが限界です。

そこから先は徒歩での参拝が必須となるため、駐車場の選択が参拝全体の動線や快適さに大きな影響を与えます。特に繁忙期や紅葉シーズンは観光客の数が急増し、駐車場の混雑も顕著になりますので、事前にどのエリアに停めるかを把握しておくことが効率的な参拝につながります。

以下の表は、代表的な駐車エリアの特徴を整理したものです。

| 駐車エリア | 距離感・動線 | 料金相場 | 利点 |

|---|---|---|---|

| 登山口側(右端) | 登山口や根本中堂に近い | 400〜500円程度 | 先に登ってから門前散策しやすい |

| 下山口側(左端) | 下山後すぐ駐車場 | 300〜500円程度 | 帰路が楽、食べ歩き先行も可 |

| 駅周辺(中央) | 駅から門前通り経由 | 300〜500円程度 | 全景を見上げつつ撮影に好適 |

門前通りは道幅がやや狭く、大型観光バスや車両の往来も多いため、繁忙期には交通誘導員の指示に従うのが安全で確実です。商店併設型の駐車場では、一定額の買い物をすると駐車料金が無料になるサービスがある一方で、キーを預けて車を詰め込み式に駐車する方式もあります。これは混雑時に効率的に収容するための方法ですが、慣れていない人は驚くこともあるため事前に理解しておくと安心です。

また、山寺周辺には約500台を収容可能な大規模駐車場も整備されています。観光シーズンにはこちらが解放されるため、大人数のグループや観光バスを利用する団体に適しています。公式に案内されている駐車情報や料金は変動する可能性があるため、出発前に山形市観光協会などの公的な観光案内サイトで最新情報を確認しておくことをおすすめします。

参考

・https://yamagatakanko.com/attractions/detail_2352.html

山寺の平均滞在時間はどの程度?有効に楽しむ方法

山寺を訪れる際の平均的な滞在時間は、参道の往復だけでおよそ1時間30分程度とされています。ただし、実際には見学や写真撮影、休憩、門前での食事や買い物を含めると、2〜3時間程度を見込んでおくと余裕をもって楽しめます。訪問目的によって最適な滞在時間は変わりますので、事前のプランニングが大切です。

例えば、歴史的建造物をしっかり見学したい場合は、根本中堂や奥之院、大仏殿の内部拝観にそれぞれ時間を割く必要があります。五大堂からの展望は山寺観光のハイライトであり、天候や混雑状況によっては滞在時間が延びることも想定されます。また、句碑や文学史跡を巡る際には、立ち止まって解説を確認する時間も必要です。

ライトアップが実施される夏や秋の特別期間に訪れる場合、夕刻以降の参拝を計画する人も少なくありません。その際には足元を照らすライトや防寒対策が欠かせません。特に秋の紅葉シーズンや冬季は気温が急激に下がるため、滞在時間が長くなると体温管理が大切になります。

さらに、公共交通機関で訪れる場合は、仙山線の列車本数が時間帯によって限られているため、帰りの時刻をあらかじめ確認しておくことが旅程の成否を分けます。効率的な動線を組むなら、参拝の流れを「根本中堂 → 奥之院・大仏殿 → 五大堂 → 下山後の門前グルメ」という順序にすると無駄が少なく、自然な時間配分が可能です。

観光だけでなく、精神的な修養の場として山寺を訪れる人も多いため、単に「滞在時間を短縮する」のではなく、「いかに有意義な時間を過ごすか」という視点を重視すると、満足度の高い参拝体験になるでしょう。

山寺の階段は何段? 登り切った後の楽しみ方

●このセクションで扱うトピック

- 山寺の観光およびモデルコースで絶景を満喫

- 山寺と立石寺に違いはあるの?

- 山寺垂水遺跡で出会う神秘の景観

- 山寺の紅葉シーズンに訪れたい理由

- 山寺の景色を展望台から望む絶景ポイント

- 山寺の和尚さんにまつわる歌と伝承

- 山寺千手院で体感する祈りの空間

- 山寺の撮影におすすめカメラ装備で絶景を撮影しよう

- まとめ 山寺の階段は何段? 登る価値ある理由

山寺の観光およびモデルコースで絶景を満喫

山寺を訪れる際、多くの旅行者が選ぶのが半日で回れる観光モデルコースです。このコースは歴史的名所と絶景スポット、そして門前町の味覚をバランスよく楽しめるため、初めての訪問者にもわかりやすい流れになっています。

行程は、まずJR山寺駅から徒歩で根本中堂を参拝し、千年以上続く信仰の歴史を感じ取るところから始まります。その後、参道入口から石段を上り、松尾芭蕉が「閑さや岩にしみ入る蝉の声」を詠んだせみ塚や、岩壁に安置された仏像が印象的な弥陀洞など、文学的・信仰的なスポットを順に見学します。

途中の仁王門や姥堂は建築史的価値も高く、文化財としての側面を知ることもできます。最奥部の奥之院に到達したあとは、開山堂と納経堂を経由し、断崖に突き出す五大堂から山形盆地を一望する大パノラマを堪能できます。

最後は下山口から門前通りに降り、名物の力こんにゃくや本場の山形蕎麦を味わうと、参拝と観光の両面で充実した体験となるでしょう。

山寺で立ち寄りたい観光・撮影スポット

山寺には参拝の途中や周辺に、見逃せない観光および撮影スポットが多数あります。

- 五大堂

山寺随一の展望スポット。断崖絶壁に張り出した舞台からは、山形盆地や対岸の山並みが一望でき、四季折々の風景が楽しめます。紅葉シーズンや雪景色は特に人気の被写体です。

- せみ塚

松尾芭蕉の名句を刻んだ句碑が立つ場所で、文学と自然が交わる象徴的なスポット。撮影では石碑と背景の岩肌や紅葉を組み合わせると趣のある構図になります。 - 仁王門

参道を守護する仁王像が安置され、歴史的な雰囲気が漂います。門越しに石段を撮影すると参拝道の厳かな雰囲気が強調されます。

- 開山堂・納経堂

険しい岩場に建てられた建物群で、山岳寺院の象徴的な存在。岩と堂宇が一体化した景観は撮影にも最適です。 - 山寺芭蕉記念館

俳句文化を深く学べる施設で、館内からの眺望も優れています。庭園越しに岩山を背景にした撮影もおすすめです。 - 門前通り

食べ歩きが楽しめるほか、山寺を見上げるアングルで全体を撮影できるポイントも点在しています。参拝後に立ち寄ると、旅の締めくくりにふさわしい時間を過ごせます。

また、時間に余裕がある人は、後藤美術館で地域ゆかりの美術品を鑑賞するのもおすすめです。さらに、夏と秋にはライトアップが実施され、昼間とはまったく異なる幻想的な姿に出会えます。特に紅葉期の夜景は格別で、多くの旅行情報誌でも高い評価を受けています。

こうした観光スポットと撮影ポイントを組み合わせれば、歴史と自然、文化を同時に体感できる濃密な旅を楽しむことができるでしょう。

山寺と立石寺に違いはあるの?

山寺と立石寺という二つの名称は混同されがちですが、正確には立石寺が正式な寺院名であり、山寺は通称です。観光ガイドや旅行サイトでは「山寺」と記されることが多い一方で、宗教法人としての正式文書や文化財指定の資料では「立石寺」と表記されます。こうした違いを理解しておくことで、現地での情報収集や参拝がよりスムーズになります。

なぜ「山寺」と呼ばれるのか

立石寺が「山寺」と呼ばれるようになった背景には、その立地と景観が深く関わっています。立石寺はその名の通り、山肌に張り付くように堂塔が点在し、自然の岩盤を利用して伽藍が築かれています。険しい山道に石段が続き、参拝には必ず山を登る行程が伴うため、人々は自然に「山の寺」=「山寺」と呼ぶようになりました。

また、松尾芭蕉が『おくのほそ道』の旅で訪れ、「閑さや岩にしみ入る蝉の声」の句を詠んだことで、この呼び名が全国的に広まりました。芭蕉の俳句とともに「山寺」という言葉が文学的イメージとして定着し、今では立石寺そのものの代名詞として親しまれています。つまり、「山寺」という呼称は、厳しい修行道場としての性格と、自然と調和した独特の景観、さらには文学史上の影響が重なり合って広く浸透したものなのです。

立石寺の境内は広大で、根本中堂を中心に奥之院・大仏殿、開山堂、納経堂、五大堂などが山肌に沿って連なっています。伽藍の配置は修行道場としての厳しさを体現しており、険しい地形を活かした造営は他の寺院では見られない特徴です。参拝順路を事前に把握しておくと、限られた時間の中でも効率よく見学できます。

さらに、立石寺では複数の堂宇で御朱印が授与されます。根本中堂、奥之院、開山堂などそれぞれに異なる御朱印が用意されているため、御朱印帳を持参する参拝者は計画的に回る必要があります。こうした点も「山寺」という観光地としての印象と、「立石寺」という宗教施設としての実際の姿との違いを際立たせています。

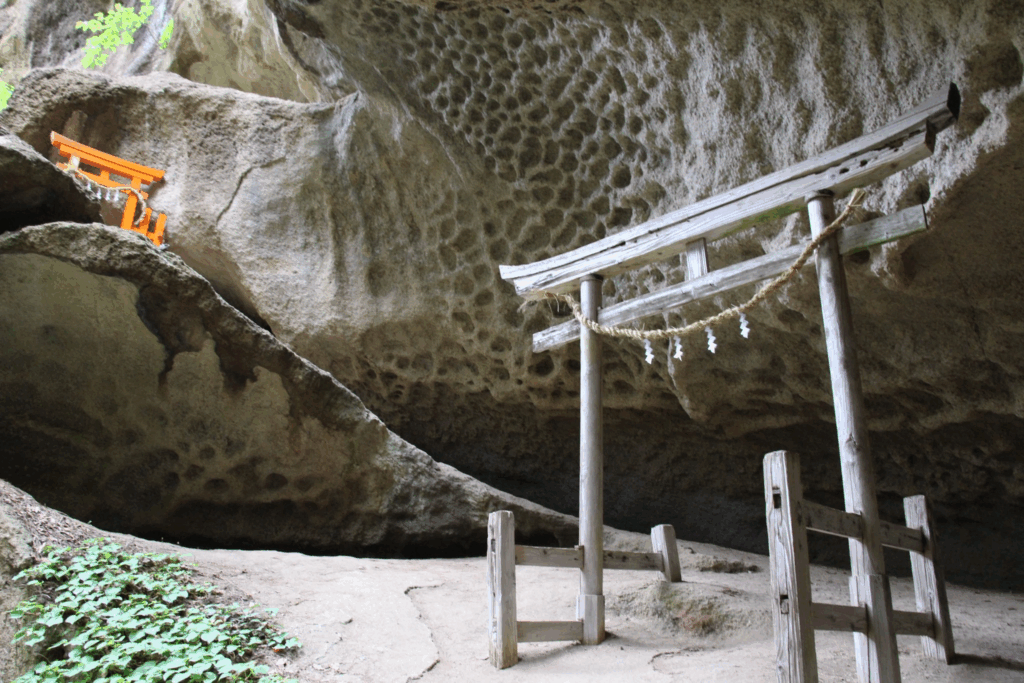

山寺垂水遺跡で出会う神秘の景観

山寺の観光は立石寺の伽藍群だけではありません。門前町の千手院観音を起点に山道を進むと、垂水遺跡と呼ばれる静かなエリアに到達します。ここは凝灰岩の岩壁と苔むした岩肌が独特の景観を生み出す場所で、修験道の修行場としての歴史を色濃く残しています。

垂水遺跡には、慈覚大師円仁が宿泊したと伝わる円仁宿跡や、修験道の信仰対象であった垂水不動尊があります。これらは立石寺の信仰圏と深く結びついており、表の参道とは異なる厳粛な雰囲気に包まれています。途中、JR仙山線の線路を横切る珍しいアプローチがあり、現代の交通と古代からの信仰の道が交差する光景に出会えるのも特徴です。横断の際は列車に十分注意する必要があります。

垂水遺跡を含む峯の浦一帯は、地元の有志によって維持管理されています。整備された遊歩道には案内板や協力金箱が設置されており、訪れる人々の理解と協力によって保存が続けられています。全行程を歩くと約2時間のハイキングとなり、立石寺本堂群を巡る参拝とはまた異なる「山寺のもう一つの顔」を体験できます。

このエリアを訪れる際には、滑りにくい靴を選び、天候によっては杖やレインウェアを用意すると安心です。静かな自然環境の中で歴史の痕跡をたどることで、観光以上の精神的な充実を得られるでしょう。

山寺の紅葉シーズンに訪れたい理由

秋の紅葉期に訪れる山寺は、普段以上に息をのむほどの美しさを見せてくれます。断崖絶壁に立つ堂塔と奇岩の造形が、赤や黄に色づいた木々に包まれることで、立体的で迫力ある景観を生み出します。この景観は日本の秋の名所としても高く評価されており、紅葉の時期になると全国から観光客が集まります。

紅葉の見頃は例年10月下旬から11月上旬にかけてとされており、気候条件によっては数日単位でピークが前後します。特に朝晩の冷え込みが強い年は、葉の色づきが鮮やかさを増す傾向にあります。五大堂から望む景色は山寺随一の絶景ポイントであり、眼下に広がる田園風景と紅葉に染まる山肌のコントラストが訪れる人々を魅了します。

ただし、紅葉の最盛期は混雑もピークに達します。観光客が最も集中するのは午前10時から正午にかけてで、この時間帯は石段や展望台が大変混み合います。落ち着いた雰囲気で紅葉を楽しみたい場合は、早朝の澄んだ空気の中で訪れるか、日没前の光が柔らかく差し込む時間帯を選ぶのが賢明です。特に夕方は西日が紅葉を照らし、黄金色の輝きを放つ瞬間に出会えることがあります。

また、紅葉が散った後の初冬も見逃せません。木々の葉が落ちたことで岩の造形が際立ち、山寺の荒々しい自然と堂塔の調和を違った角度で楽しむことができます。四季折々の変化があるからこそ、紅葉期だけでなくその前後の時期にも訪れる価値があるといえます(出典:環境省「自然公園における紅葉情報」。

山寺の景色を展望台から望む絶景ポイント

山寺を代表する展望スポットといえば五大堂ですが、それだけではありません。視点を変えることで新鮮な風景に出会えるのも山寺観光の大きな魅力です。五大堂は断崖にせり出した舞台から山形盆地を一望できることで有名ですが、他にも多彩なビューポイントが存在します。

山寺芭蕉記念館の敷地内には、山肌に点在する堂塔を俯瞰できる展望スポットが整備されています。ここからは紅葉や雪景色など四季折々に移り変わる山寺の姿を収めることができ、写真撮影に適しています。また、JR山寺駅周辺から見上げる風景もおすすめで、山の斜面に点在する伽藍が点描画のように浮かび上がり、参拝前の導入カットとして記録するのにふさわしいアングルです。

さらに訪れたい絶景ポイント

- 開山堂と納経堂周辺

険しい岩場に建てられた建物群で、眼下に広がる村落や門前通りを見下ろせます。断崖に建つ伽藍の姿そのものも絶好の被写体となり、特に朝日や夕暮れ時にはドラマチックな光景が広がります。 - 姥堂付近の見晴らし

参道途中に位置する姥堂からは、石段越しに広がる山並みを望むことができます。中腹ならではの高さから俯瞰する景色は、登山途中の休憩スポットとしても人気があります。 - 奥之院からの後方展望

最奥部の奥之院から振り返ると、登ってきた石段と点在する堂塔が一直線に重なる独特の景色を楽しめます。参拝を終えた後の達成感とともに味わう眺めは、五大堂とは異なる静かな魅力があります。 - 門前通りの遠望ポイント

山寺のふもとにある門前通りから山全体を見上げると、岩肌に張り付くように立つ堂宇が点描画のように浮かび上がります。特に夕方、西日を浴びた堂塔群は黄金色に輝き、撮影のベストタイムとなります。 - 山寺後方の展望台(天台坊跡周辺)

裏手のハイキングルートに入ると、山寺の伽藍群を背後から俯瞰できるポイントがあります。観光客が少なく、静かな環境でゆっくり撮影したい人に向いています。

撮影の実践ヒント)

山寺は自然の地形を活かした伽藍配置のため、撮影時には水平を意識することが重要です。岩場の起伏が大きく、カメラの傾きが強調されやすいため、水平線を基準に調整すると建物が歪まず安定感のある写真になります。

また、風が強い日や観光客で混雑している場合は、シャッタースピードをやや速めに設定することで、手ブレや被写体ブレを防ぎやすくなります。広角レンズで全景を収めるか、中望遠レンズで堂塔と紅葉を切り取るかなど、目的に応じた機材の選択も快適な撮影体験につながります。

こうした多彩な展望ポイントを組み合わせることで、山寺の雄大さや信仰の象徴性を写真や記憶に刻むことができるでしょう。

山寺の和尚さんにまつわる歌と伝承

山寺の知名度を全国的に広げた文化要素の一つに、「山寺の和尚さん」というわらべ歌があります。この歌は日本各地で伝わり、拍子に合わせて体を動かす遊び歌として親しまれてきました。歌詞や節回しには地域による違いがありますが、山寺という地名を子どもたちに自然と浸透させた功績は大きく、口承文化の影響力を示す事例といえます。

さらに、山寺には数多くの伝承が残されています。代表的なものとして、狩人磐司磐三郎と慈覚大師円仁の出会いを伝える「対面石」が挙げられます。この石は寺域内に現存しており、伝承と史跡が重なり合うことで地域文化の厚みを体感できます。また、円仁が修行中に出会ったとされる数々の伝説は、山寺が単なる観光地にとどまらず、精神文化の拠点としても機能してきたことを物語っています。

参拝の際にこうした歌や伝承に触れることで、観光の枠を超えた理解につながり、歴史と文化を包括的に感じることができます。山寺は自然・建築・文学・民俗文化が融合した場であり、こうした側面を併せて知ることで、より深い学びと感動を得られるでしょう。

山寺千手院で体感する祈りの空間

千手院は、最上三十三観音霊場の第二番札所として知られ、本尊に千手観世音菩薩を安置しています。三十三観音巡礼の一環として訪れる人も多く、古来より信仰を集めてきた場所です。参道脇には「ついてる鳥居」と呼ばれる石碑があり、柱に抱きつきながら願いをかける風習が伝わっています。ただし、願い事は一つに定めることが作法とされており、欲張らず一心に祈ることでご利益が授かると語り継がれています。

千手院へ向かう参道はJR仙山線の線路を横切る珍しい造りとなっており、通行時には必ず安全確認が求められます。この点は観光目的で訪れる際にも重要で、鉄道と寺院の近接性を象徴する独特の景観でもあります。堂内には古来からの什宝が大切に保管され、仏教美術や信仰の歴史を今に伝えています。また、十二支それぞれに対応する守り本尊が祀られており、自分の干支にちなむ仏さまに参拝できることも千手院ならではの魅力です。

さらに周辺には峯の浦遺跡群が広がっており、円仁の修行伝承や山岳信仰の痕跡を感じることができます。こうした史跡とあわせて巡ることで、山寺が単なる観光名所ではなく、精神的修養と信仰の場であったことがより鮮明に理解できるでしょう。信仰と歴史が交差する祈りの空間は、訪れる人々に静かな感動を与えてくれます。

山寺の撮影におすすめカメラ装備で絶景を撮影しよう

山寺は奇岩と堂塔が織りなす立体的な景観を持ち、撮影目的で訪れる人にとって理想的な舞台です。特に五大堂の舞台からは広大な視界が開けるため、24~35mm前後の広角から準広角レンズが使いやすく、山形盆地のパノラマを余すところなく収めることができます。一方、断崖に立つ伽藍や岩肌のディテールを切り取る際には85~135mm程度の中望遠レンズが活躍し、建築物の迫力を際立たせる構図が可能です。

① おすすめカメラとレンズ

山寺は石段1015段の登り下りを伴うため、軽量かつ高性能なカメラが望まれます。

- おすすめカメラ

- フルサイズミラーレス一眼(例:SONY α7 IV / 699g、Canon EOS R6 Mark II / 670g)

→ 高感度性能が優れており、木陰や夕暮れでもノイズの少ない撮影が可能。 - APS-Cミラーレス一眼(例:FUJIFILM X-T5 / 557g)

→ 軽量で携帯性が高く、望遠域をカバーしやすい。石段を登る環境に適しています。

- フルサイズミラーレス一眼(例:SONY α7 IV / 699g、Canon EOS R6 Mark II / 670g)

- おすすめレンズ

- 広角ズームレンズ(16–35mm F4程度)

→ 五大堂や門前通りの全景撮影に適し、最短撮影距離0.25m前後で前景を活かした構図も可能。 - 標準ズームレンズ(24–70mm F2.8程度)

→ 景色から建築物、門前町まで幅広く対応。開放F2.8で薄暗い堂内撮影も安定。 - 中望遠単焦点(85mm F1.8 / 135mm F2.0)

→ 奥之院や岩肌のディテールを強調でき、背景を大きくぼかして被写体を際立たせるのに有効。

- 広角ズームレンズ(16–35mm F4程度)

② 撮影のおすすめ装備

山寺の環境は急な石段や狭い参道が多いため、機材選びは「軽量」「安全」「機動性」が鍵となります。

- 三脚

- 軽量カーボン三脚(重量1.0kg以下、伸長140cm-150cm程度)

- ミニ三脚(30cm程度)を携帯すると人混みや狭い場所で活躍

- フィルター類

- C-PL偏光フィルター(径67mm・72mmが一般的)

→ 反射を抑え紅葉や岩肌の色を鮮明に表現 - NDフィルター(ND8〜ND64)

→ 滝や渓流の流れを長時間露光で滑らかに撮影

- C-PL偏光フィルター(径67mm・72mmが一般的)

- アクセサリー

- カメラストラップ:クロス掛けタイプで両手を空ける

- 予備バッテリー:フル充電×2〜3個(寒暖差で消耗が早いため必須)

- レンズクリーナー・ブロアー:砂埃や花粉の付着対策

- レインカバー:突然の雨に備え、重量100g以下の簡易タイプが便利

- バッグ

- 容量15〜20Lのカメラバッグで、レンズ2本と三脚、飲料水を収納可能なタイプ

- ウエストベルト付きだと石段登りで体の負担を軽減

山寺は標高差約160mの急勾配を登りながら撮影を楽しむ環境です。そのため、フルサイズで画質を重視するか、APS-Cで軽量性を優先するかを明確に決め、レンズ本数は2本程度に絞るのが現実的です。こうした準備を整えることで、山寺ならではの荘厳な景観を高品質に、安全に記録できるでしょう。

さらに、標高差による気温の変化や風の影響でバッテリー消耗が早まるため、予備バッテリーを携帯することが推奨されます。レンズクリーナーやブロアーを用意しておけば、砂埃や花粉が付着した場合にもすぐ対応可能です。こうした準備を整えておくことで、山寺ならではの荘厳な景観を安全かつ高品質に記録できるでしょう。

まとめ 山寺の階段は何段? 登る価値ある理由

本記事のまとめを以下に列記します。

- 石段は合計1015段で標高差は約159メートルの参道です

- 大人は登り約30〜40分で奥之院に到達できます

- 五大堂まで巡ると全体でおよそ60分が目安になります

- 駅からの往復と見学を含め2.5〜3時間が快適です

- 根本中堂は重要文化財で歴史的価値が高い建物です

- 芭蕉の句碑やせみ塚など文化的見どころが豊富です

- 紅葉の見頃は10月下旬から11月上旬とされています

- 五大堂は山寺随一の展望で撮影に最適な舞台です

- 車は目的別に登山口側や駅周辺の駐車場を選べます

- 門前通りでは力こんにゃくや蕎麦などが楽しめます

- 垂水遺跡や峯の浦で修験の景観を体感できます

- 千手院では札所参拝と地域信仰の文化に触れられます

- 階段がきついときは歩幅調整と小まめな休憩が有効です

- 服装は動きやすく汗冷え防止の重ね着が適しています

- 撮影装備は広角と中望遠を中心に軽量構成が扱いやすいです

コメント