はじめに、モアイ像怖いと感じて検索した方が安心して読み進められるように、この記事ではモアイ像とは何か、その歴史やイースター島への行き方、現地で守るべきマナーや撮影の可否までをわかりやすく解説します。

さらに、モアイ像にまつわる都市伝説や謎、日本を向いているとされる理由、触れてもいいのかという疑問についても事実やルールに基づいて整理します。あわせて、モアイ像の怖い秘密や真実、どのように作られたのか、目がない理由、全身や下半身の実態、地球貫通というユニークな噂、誰が作ったのかといった起源についても触れていきます。

加えて、モアイ像の写真撮影が可能かどうか、撮影に適した装備、日本国内でモアイ像を見られる場所など、旅行前に気になるポイントも網羅しました。見た目に圧倒されてモアイ像怖いと思った方でも、知識を深めることで安全かつ魅力的な撮影スポットであることが理解できるはずです。

- モアイ像怖いと感じる理由と歴史的背景の整理

- イースター島の行き方と現地で守るべき観光ルール

- 撮影の可否やおすすめ装備とベストタイミング

- 日本で見られるモアイ関連スポットの基礎情報

モアイ像怖いと感じる見た目と歴史の背景

●このセクションで扱うトピック

- モアイ像とは 歴史 イースター島 行き方を解説

- イースター島 モアイ像の歴史と変遷

- モアイ像 都市伝説 謎に包まれた真相

- モアイ像 日本を向いているという不思議な配置

- モアイ像 触れてもいいのか?観光時の注意点

- モアイ像 怖い 秘密 真実に迫る話題

モアイ像とは イースター島 行き方を解説

モアイ像は、南太平洋の孤島ラパ・ヌイ(イースター島 , パスクア島(スペイン語))で建立された巨大石像で、祖先の霊を象徴する存在とされています。高さは平均で約4〜5メートル、重さは20トン前後に及び、大きなものでは20メートル近く、90トン以上の重量を誇るものも確認されています。

これらの像は村落を見守るように配置されており、ほとんどのモアイは海を背にして内陸側を向いています。ただし、例外的にアフ・アキビにある七体のモアイ像のみは海の方向を向いており、これは航海や天体観測と関連しているのではないかと考えられています。

●行き方の最新事情:イースター島は世界でも有数の「陸の孤島」と呼ばれ、最寄りの有人島からでも2,000km以上離れた絶海に位置しています。現在、定期商業便はチリの首都サンティアゴ発着のLATAM航空が主力で、約6時間のフライトでマタベリ国際空港(IPC)へ到着します。空港は島唯一の玄関口であり、観光の出発点となります。

かつて一部旅行者に利用されていたパペーテ(タヒチ)経由の便は長期的に停止中で、2025年時点では再開の予定は公表されていません。そのため、現時点で最も現実的かつ安定したルートはサンティアゴ経由です。

●日本からのアクセス方法:日本からイースター島への直行便は存在しないため、複数の乗り継ぎを伴う長距離フライトになります。代表的なルートは以下の通りです。

- 日本(成田・羽田・関西など)から南米への玄関口へ

- 主に利用されるのは、成田・羽田から出発し、米国(ロサンゼルス、ダラス、ヒューストンなど)またはヨーロッパ(マドリード、パリなど)を経由してチリの首都サンティアゴへ向かうルートです。

- 直行便がないため、最低でも1回、多くの場合は2回の乗り継ぎが必要です。

- 日本〜サンティアゴ間は経由地によりますが、所要時間は約24〜30時間が目安です。

- サンティアゴからイースター島へ

- LATAM航空が運航する直行便を利用し、約6時間でイースター島のマタベリ国際空港に到着します。

- 便数は1日1〜2便程度で、シーズンや曜日によって変動するため、早めの予約が推奨されます。

●注意点と旅行計画のポイント:日本からアクセスする場合、航空券代はシーズンにもよりますが往復40〜70万円程度が目安となります。

トータル移動時間は乗り継ぎ時間を含めて片道30時間前後になることが一般的です。

イースター島便は本数が少ないため、サンティアゴでの宿泊を挟むプランが現実的です。

長距離移動に備え、乗り継ぎ地での入国・乗り継ぎ条件(ESTAやトランジットビザなど)を事前に確認する必要があります。

●入島・観光の基本ルール:島内の主要遺跡はラパ・ヌイ国立公園に指定されており、観光には入園券が必要です。有効期間は10日間で、料金は近年改定が繰り返されているため、訪問前に最新の情報を必ず確認することが推奨されます。

入園券はオンライン購入や島内の指定窓口での取得が可能で、入園券がなければ遺跡に立ち入ることはできません。また、遺跡内ではモアイ像や祭壇(アフ)に触れることは禁止されており、違反者には罰金が科せられるケースも報告されています

・https://www.conaf.cl/(チリ国立公園管理公社 CONAF)

イースター島 モアイ像の歴史と変遷

モアイ像の歴史は、イースター島に人々が定住を始めた西暦800〜1200年頃にさかのぼります。ラパヌイの人々は、祖先を敬う信仰をもとに、先祖の霊を具現化するシンボルとしてモアイ像を築き始めました。最初期の像は比較的小型で素朴な造形でしたが、次第に技術が発達し、最大で20メートル近い巨大な像へと進化していきました。

13世紀から16世紀にかけては、島の各地で権力や部族の威信を示すために競うようにモアイ像が造られ、製作のピークを迎えました。この時代に建立されたモアイ像は、祭壇であるアフに並べられ、村落を守るように配置されていました。モアイは単なる石像ではなく、部族の繁栄や信仰の象徴として重要な役割を担っていたのです。

しかし17世紀以降、島の資源枯渇や部族間抗争の激化、外来人との接触などにより多くのモアイ像が倒され、文化は大きな転換点を迎えました。さらに19世紀にはヨーロッパからの疫病や奴隷狩りの影響で人口が激減し、モアイの製作は完全に途絶えました。

現在残されているモアイ像は、当時の社会や信仰を今に伝える貴重な遺産です。復元プロジェクトや考古学的調査により、その歴史的背景が少しずつ解明されつつあり、モアイ像は単なる観光資源ではなく、ラパヌイ文化を象徴する存在として世界的に評価されています。

モアイ像 都市伝説 謎に包まれた真相

圧倒的な大きさ、無表情の顔つき、そして太平洋の孤島という舞台が重なり、モアイ像には宇宙人関与説や超常の力で動いたという物語がつきまといます。こうした説は想像力をかき立てる一方で、考古学が積み上げてきた実証的な知見と併せて捉えると、当時の人々の技術と組織力のリアリティがより鮮明に見えてきます。

都市伝説が生まれやすい背景

イースター島は人が住む最寄りの島からも2,000km以上離れ、外部から隔絶された環境にあります。視界を覆う草地に巨大な像が点在し、しかも多くは目が失われた状態で立っているため、来訪者には「何のために、どうやって作られ、なぜここにあるのか」という根源的な疑問を強く抱かせます。文字資料が乏しく、口承伝統の割合が大きいことも、空白を想像で埋める物語が広がる土壌になりました。

研究で分かっていること(素材・製作・建立)

発掘と岩石学的分析から、像の大半はラノ・ララク火山の凝灰岩を、玄武岩や黒曜石の石器で彫り出して作られたことが確かめられています。採石場の斜面には未完成像や工具痕、運搬路の痕跡が残り、製作工程を具体的に示します。

完成像は海を背にして村(集落)側を向くのが原則で、アフと呼ばれる石組みの基壇に据え付けられました。赤色凝灰岩(プナ・パウ産)のプカオ(頭飾り)や、白いサンゴと赤色石材で作る目を後付けすることで「完成」したと解釈されています。

「歩いた」伝承の科学的な解釈

島の伝承にある「モアイが歩いて移動した」は、比喩ではなく移動方法を端的に表した可能性があります。前傾気味に設計された像の重心と底面形状を利用し、両側からロープでリズミカルに引いて左右に揺らしながら前進させると、像が“自らの足で一歩ずつ踏み出す”ように動きます。

実験考古学では、高さ約3メートル・数トン級の実寸大レプリカを用い、十数人規模で一定速度での前進に成功しています。丸太ローラーやソリ説も併存しますが、木資源の制約がある島の事情を考えると、ロープ搬送は資材消費を抑え、狭い斜面でも方向転換しやすい現実的な手段だったと考えられます。

崩壊物語の見直し:単因論から複合要因へ

「モアイ製作のための森林伐採が文明崩壊を招いた」という単純化は、現在では見直しが進んでいます。花粉分析や動植物相の研究から、資源圧だけでなく、外来生物(導入されたネズミによるヤシの更新阻害)や土壌浸食、気候の揺らぎなどの環境要因が重なり、さらに19世紀の奴隷狩り・疫病流入といった外的要因が人口と文化に壊滅的な打撃を与えたことが指摘されています。

像が倒されている現象も、戦闘の結果だけでなく、儀礼や政治的変動に伴う意図的破却や、長期にわたる自然要因の複合で説明されます。

いまも続く主要テーマ

現在の研究の焦点は、次のような具体的テーマへと細分化しています。

・プカオの採石地(プナ・パウ)からアフまでの最適経路と運搬技術の復元

・像の化学組成に基づく採石区別と工房単位の生産組織の推定

・アフ前面の舗装石や配石パターンに見られる儀礼動線の解析

・目の部材や顔料の残存分析から“完成時の外観”を復元する試み

・埋没像の発掘記録を積み上げることで、埋設・堆積の時間軸を精緻化

都市伝説を「楽しむ」ための姿勢

都市伝説はしばしば誇張を含みますが、「何がわかっていて、どこからが未解明か」を切り分ければ、想像はむしろ創造的な視点を与えてくれます。例えば、歩行搬送の再現実験を知った上で長秒露光や連続コマ撮りを試すと、「かつての動き」を写真表現に落とし込むことができます。史実を基点に物語の翼を広げる――その往復運動こそが、モアイをめぐる“謎”を豊かに味わう最善の方法と言えるでしょう。

モアイ像 日本を向いているという不思議な配置

一部では「モアイ像は日本を向いている」と語られることがありますが、これは象徴的な比喩表現に過ぎません。実際のモアイ像の配置は基本的に「村を守る」ために集落側へと向けられており、海に背を向けるのが一般的です。

例外的なアフ・アキビ

例外的に、アフ・アキビにある七体のモアイ像だけが海の方向を向いています。この配置は、航海術や天体観測、あるいは儀礼的な意味を持っていたのではないかとされています。ただし、これが「日本」を向いているという説は、学術的根拠に基づくものではありません。

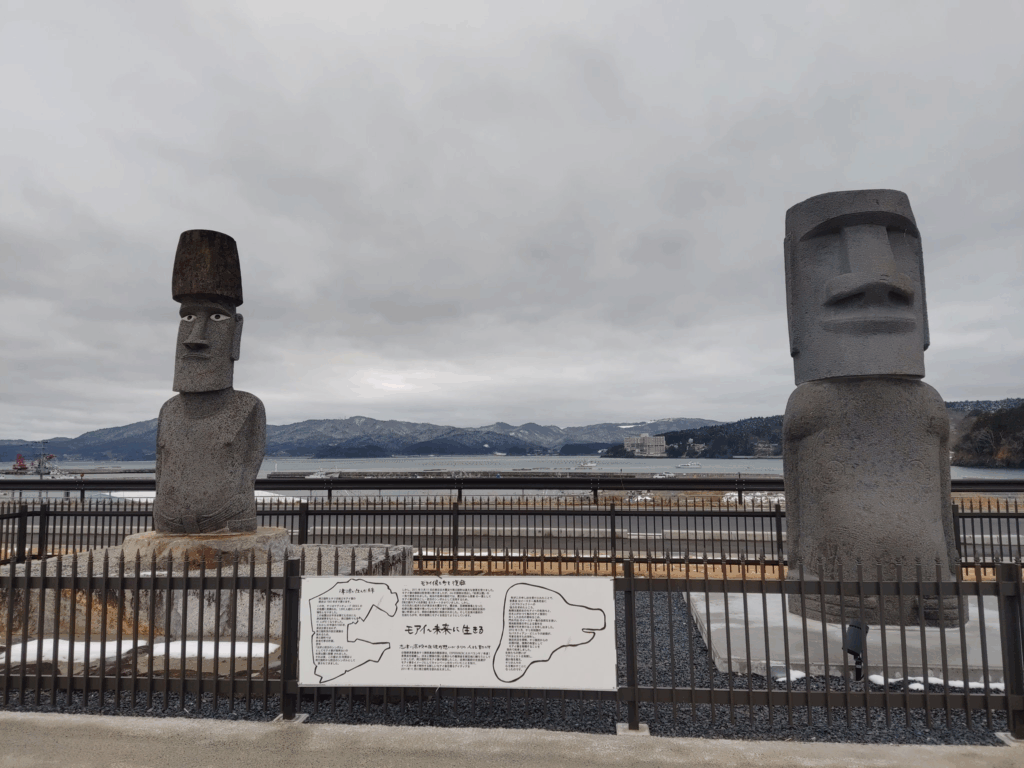

日本国内のモアイ像との関連

「日本を向いている」という説が広まった背景には、日本国内に設置されたモアイ像との混同もあります。宮城県南三陸町にある本物のモアイ像や、宮崎県日南市のサンメッセ日南にある公式レプリカ群などは、復興や国際友好のシンボルとして配置されており、日本とモアイ像のつながりを強調するために「日本を向いている」と表現されるケースがあるのです。

ラパ・ヌイの文化的・宗教的な配置と、現代日本での象徴的な配置を混同しないことが、正確な理解につながります。

モアイ像 触れてもいいのか?観光時の注意点

モアイ像はイースター島における貴重な文化遺産であり、現在はラパ・ヌイ国立公園の保護対象となっています。そのため、現地で実際のモアイ像に触れることは禁止されています。

石像や祭壇(アフ)は非常に脆く、数百年にわたる風化や侵食の影響を受けているため、わずかな接触でも表面が欠けたり、劣化を早めたりする危険があるのです。公園の行動規範では「触れる・登る・またがる」行為が明確に禁じられており、違反者には高額の罰則が科されることがあります。過去には、観光客がモアイ像の耳を損傷させた事件で約17,000ドルもの罰金が科された事例も報じられました。

写真撮影は許可されており、むしろ多くの観光客が楽しむ目的の一つですが、標識やロープで仕切られた範囲を越えて立ち入ることは厳禁です。石に腰をかける、遺跡に道具を立てかけるといった行為も文化財の損傷につながります。

現地のガイドは観光マナーの遵守を強調しており、訪問者が文化財保護に協力することが求められています。ルールを守ることは、自らの安全を守るだけでなく、未来の世代が同じ遺産を目にするための責任でもあるといえます。

観光の際は、必ず公式の入園券を購入し、現地の規則を確認してから訪問することが大切です。詳細な行動規範や最新の罰則規定は、チリ国立森林公社(CONAF)が公式に公開している情報を参考にするのが最も確実です

モアイ像 怖い 秘密 真実に迫る話題

モアイ像はその巨大さと無表情な顔立ちから、不気味で「怖い」と感じられることが少なくありません。しかし、建造当時のモアイには現在の印象とは異なる特徴がありました。完成時には、目の部分に白いサンゴと赤いスコリアという火山岩で作られた眼が嵌め込まれており、それによって「生きている祖先」としての存在感を与えていたのです。この眼を持つことで、モアイ像は霊力(マナ)を宿す存在として部族を守護すると信じられていました。

現在、常時目が復元されているモアイ像として代表的なのが、タハイ儀礼村の「コ・テ・リク」です。この像は白いサンゴの眼を持ち、夕暮れ時には背景に沈む太陽と相まって幻想的な雰囲気を醸し出し、観光名所として非常に人気があります。単なる石像ではなく、精神的な象徴としての側面を体感できるスポットといえるでしょう。

「怖い」という印象は、巨大建造物特有の威圧感や風化によって表情が失われたことも大きな要因です。しかし本来の姿は、祖先を敬い未来を守ろうとする信仰の象徴であり、恐怖ではなく畏敬の念を引き出すものです。イースター島におけるモアイ像の歴史を学ぶことで、単なる「不気味な像」という印象から「深い精神文化を映し出す遺産」へと理解が変わっていきます。

このように、モアイ像に秘められた真実は、外見の印象だけでなく文化的背景を知ることで初めて明らかになるものです。怖さの裏に込められた祈りと信仰を読み解くことが、モアイ像をより深く理解する第一歩となります。

モアイ像怖い印象と驚きの撮影スポット体験

●このセクションで扱うトピック

- モアイ像 どうやって作ったのか最新研究

- モアイ像 目がない理由と失われた霊力

- モアイ像 全身 下半身が埋まっている驚き

- モアイ像 地球貫通説というユニークな噂

- モアイ像 誰が作ったのか民族のルーツ

- モアイ像 写真 撮影はOK?ルールとマナー

- モアイ像 撮影 おすすめ装備とベストタイム

- 日本にモアイ像のある県は?国内スポット紹介

- まとめ モアイ像怖い見た目でも観光地は魅力的

モアイ像 どうやって作ったのか最新研究

モアイ像の製作は、イースター島のラノ・ララク火山に豊富に存在する凝灰岩を掘り出すことから始まります。この岩は柔らかく加工がしやすい性質を持ち、玄武岩や黒曜石で作られた石器でも容易に彫刻が可能でした。石工たちは斜面から像の形を浮かび上がらせるように削り出し、全体の輪郭を仕上げた後、像を切り離して地面に横たえました。製作には20人前後の石工が関わり、一体を完成させるのに1年以上かかったと推定されています。

完成後、モアイ像はアフと呼ばれる基壇(石組みの祭壇)に運ばれ、立てられました。この際、プカオと呼ばれる赤色凝灰岩の頭飾りや、目の装飾が加えられることもありました。運搬方法には長年議論があり、丸太をローラーのように利用して引きずったとする説や、そりのような台に乗せて引っ張ったとする説が提案されてきました。

しかし近年の実験考古学では、ロープを用いて像を左右に揺らしながら“歩かせる”ように前進させる方式の実効性が確認されています。この方法であれば、少人数でも巨体を動かせることが実証されており、資源の乏しい島で現実的な手段だった可能性が高いと考えられています。

Researchers suggest that the Moai statues on Easter island were moved upright by rocking them with ropes, allowing them to “walk” to their destinations

— Fascinating World Media (@fworldmedia) July 25, 2025

pic.twitter.com/d6HVHoOGQE

これらの知見は、現地の遺跡に残る運搬路や未完成像の存在とも整合しており、モアイ製作のプロセスが徐々に解明されてきています。こうした研究は、ラパ・ヌイの人々が高度な組織力と工夫を駆使して monumental な建造物を生み出していたことを示す貴重な証拠となっています。

モアイ像 目がない理由と失われた霊力

現在私たちが目にするモアイ像の多くは「目がない」状態で立っていますが、これは完成時の本来の姿とは異なります。モアイ像は設置後に白いサンゴと赤色の火山岩(スコリア)で作られた目をはめ込まれることで、霊力(マナ)を宿す存在とされました。目が入ることで像は“生きた祖先”としての役割を果たし、村や部族を守護する存在になると信じられていたのです。

しかし歴史の過程で、部族間の争いによる転倒や破壊、または風化や略奪によって多くの目の部材が失われました。さらに19世紀以降の西洋人による干渉や遺物収集も、目が失われた理由の一つとされています。その結果、今日現地で目を持つモアイを見ることはほとんどなくなり、世界で常設的に復元されている例はごく限られています。

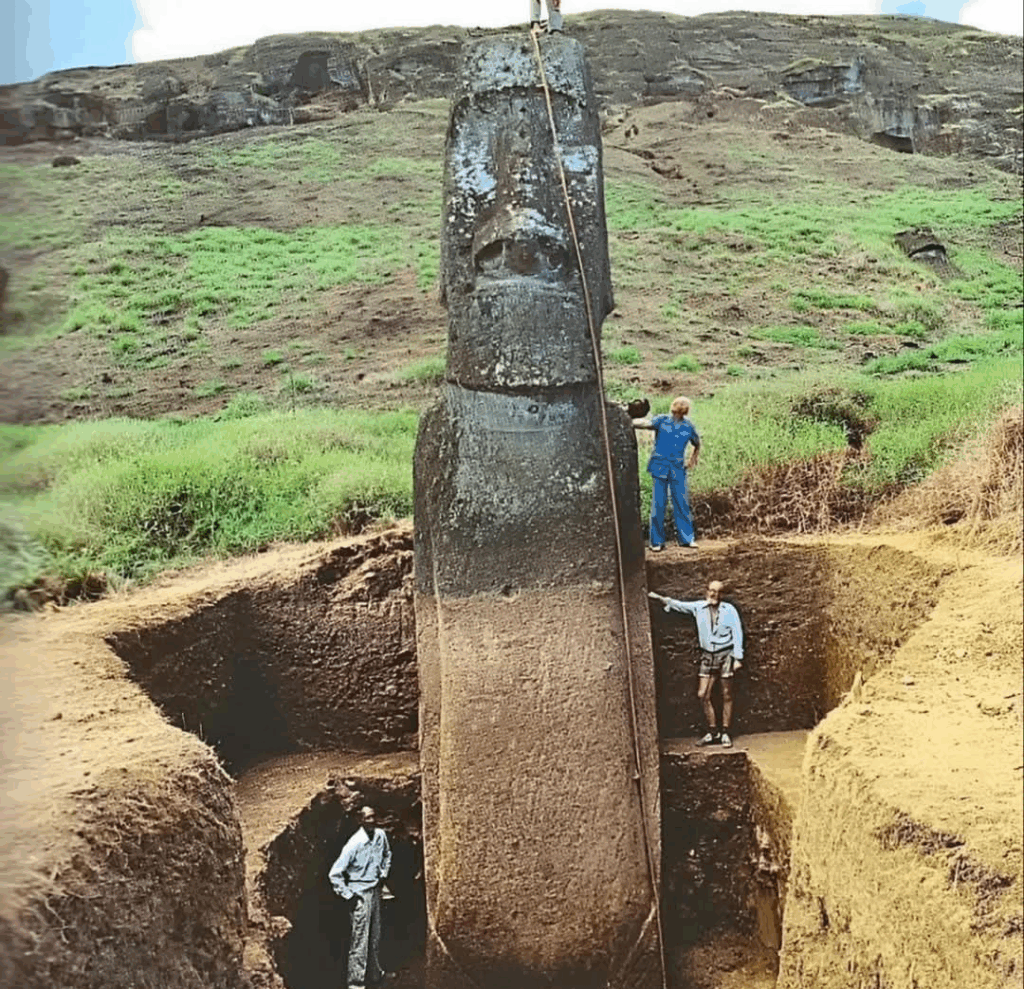

モアイ像 全身 下半身が埋まっている驚き

モアイ像といえば「首から上だけが地面から突き出している姿」が有名で、写真や映像でもそのイメージが広く知られています。しかし発掘調査によって、実際には多くのモアイ像に胴体や腕が存在し、地中に埋もれていることが明らかになりました。中には背中に精巧な彫刻が施されているものもあり、単なる頭部像ではなかったことが分かります。

なぜ埋まっているのかについては、数百年にわたる土砂の堆積や、意図的な埋設が関係していると考えられています。島の地形や気候条件によって堆積が進んだ結果、時間の経過とともに顔だけが地上に残る姿になったのです。この「顔だけの像」という見た目は、人々に強い神秘性や不気味さを感じさせ、モアイ像に“怖い”印象を与える大きな要因となっています。

2010年代に行われたラパ・ヌイ・プロジェクトの発掘調査では、実際に複数の像の胴体が確認され、学術的な記録も進められています。これにより、モアイ像がどのように設置され、埋没していったのかが科学的に解明されつつあります。つまり「モアイ像は顔だけ」という一般的なイメージは誤解であり、実際には全身像であることがわかってきているのです。

こうした事実を知ると、モアイ像が単なる石像ではなく、当時の人々の精神文化や技術力を象徴する複雑な遺産であることが理解できるでしょう。

モアイ像 地球貫通説というユニークな噂

モアイ像には「足が地球の反対側まで突き抜けている」というユーモラスな都市伝説が語られることがあります。この説は子ども向けの絵本やインターネット上の雑学ネタとして広がりましたが、もちろん実際には事実ではありません。モアイ像は火山活動によって形成された凝灰岩を削り出して作られた石像であり、イースター島という限られた土地の上に建立されています。

地中に埋まって見える胴体部分については、何百年にもわたる土砂の堆積や、人為的に埋設された結果であり、「地球を貫通する足」といった解釈は誤りです。ただし、このような伝説はモアイ像の神秘性を強調し、文化的な魅力を別の形で広める役割を果たしています。

学術的事実と伝説を区別しながら楽しむことで、旅行者はより豊かな想像力を持って遺跡を眺めることができます。特に写真やアート表現の題材としては、こうした噂がかえってユニークなインスピレーションを与えることもあります。

モアイ像 誰が作ったのか民族のルーツ

モアイ像を製作したのは、ポリネシア系民族であるラパヌイの人々です。考古学的調査と言語学的分析から、彼らは紀元800〜1200年頃に東ポリネシアからカヌーで移住してきたと考えられています。文化的背景としては、祖先崇拝の思想が強く、モアイ像は祖先の霊を具現化したものとされました。

近年の古代DNA研究では、ラパヌイの遺骨を再解析した結果、少なくとも一部の標本においてはヨーロッパ人到来以前に南米由来の遺伝的痕跡が確認されないことが示されました。これにより、かつて議論された「南米からの人々による建造説」は支持を失いつつあり、ラパヌイ先住民自身の技術でモアイが築かれたことがより確実視されています。

また、ヨーロッパ人接触後に伝わった天然痘や梅毒などの疫病が人口激減を招いたことが史料から確認されていますが、近年の研究は接触時期や規模の再検討も進めています。つまり、ラパヌイの歴史は外部要因による影響と内部の社会変動が複雑に絡み合っており、モアイ像の製作者を理解するには最新の人類学・遺伝学的知見を踏まえることが欠かせません。

参考

・https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Ancient+DNA+from+Rapa+Nui

(アメリカ国立医学図書館「Ancient DNA from Rapa Nui」)

モアイ像 写真 撮影はOK?ルールとマナー

イースター島を訪れた旅行者の多くが楽しみにしているのが、モアイ像の写真撮影です。島内の主要遺跡は基本的に撮影可能ですが、文化遺産を守るためのルールが厳格に定められています。

まず大前提として、モアイ像や基壇であるアフに直接触れることはもちろん、ロープの内側に立ち入ることも禁止されています。像に近づきすぎると、転倒や損傷を招く可能性があり、過去には観光客による破損で高額な罰金が科された事例もあります。

また、ドローン撮影については特に注意が必要です。イースター島の空域は文化財保護の観点から厳しく規制されており、ドローンを飛ばすには事前の許可が必要です。許可なしで飛行させた場合、没収や罰則の対象となる可能性があります。撮影を計画する際は、必ず現地管理団体や公式観光案内所の最新情報を確認し、ガイドの指示に従うようにしましょう。

さらに、フラッシュ撮影や夜間の強いライトを使用する行為は、文化財や周囲の環境に悪影響を与えるため推奨されていません。自然光を生かした撮影を心がけることで、モアイ像本来の美しさを捉えることができます。旅行者がルールを守りつつ撮影を楽しむことで、遺跡は未来の世代にもそのまま受け継がれていくのです。

モアイ像 撮影 おすすめ装備とベストタイム

イースター島でモアイ像を撮影する際には、島特有の環境を考慮した装備選びが欠かせません。強い風、突発的なスコール、そしてドラマチックな朝夕の光など、多様な条件に対応できるかどうかが撮影成功の分かれ目になります。以下では、プロのフォトグラファーから旅行者まで活用できるおすすめの機材と撮影ポイントを解説します。

おすすめのカメラとレンズ

- カメラボディ

- Canon EOS R5(フルサイズ・4500万画素・防塵防滴)

- Sony α7R V(6100万画素・高精細・手ブレ補正搭載)

- Nikon Z8(堅牢ボディ・高解像度・動画性能も充実)

いずれも防塵防滴構造を備えており、突発的な雨や強風下でも安心して使用できます。

- 広角ズームレンズ

- Canon RF 15–35mm F2.8L IS USM

- Sony FE 16–35mm F2.8 GM II

- Nikon Z 14–30mm F4 S

広大な空や海とモアイを一緒に収められるため必須のレンズです。特に朝焼けや夕景で迫力を発揮します。

- 標準〜中望遠ズーム

- Canon RF 24–105mm F4L IS USM

- Sony FE 24–105mm F4 G OSS

- Nikon Z 24–120mm F4 S

像のディテールから背景を含めたバランス撮影まで対応可能な万能レンズです。

- 中望遠〜望遠ズーム

- Canon RF 70–200mm F2.8L IS USM

- Sony FE 70–200mm F2.8 GM OSS II

- Nikon Z 70–200mm F2.8 VR S

観光客で混雑している場面でも像を切り取りやすく、夕日のシルエット表現に最適です。

三脚と安定化アイテム

- 剛性の高い三脚

- Gitzo Mountaineer カーボン三脚

- Leofoto LS-324C + G4雲台

軽量かつ頑丈で、強風に揺れない設計。ウェイトフックに石袋を吊るせばさらに安定します。

フィルターと補助機材

- NDフィルター:H&Y NDセット(ND8〜ND1000)で長秒露光を可能にし、雲や海を滑らかに表現。

- C-PLフィルター:Kenko ZX C-PLで空と海のコントラストを強調し、モアイの質感を際立たせます。

- レインカバー:Peak Design レインカバーで突発的なスコールに対応。

- バッテリー・ライト:Anker PowerCore モバイルバッテリー、Petzl ACTIK COREヘッドライト。夜明け前や日没後の移動に必須。

撮影スポットとベストタイム

イースター島は一日を通じて光の表情が大きく変わるため、時間帯を意識した計画が重要です。

| スポット | 見どころ | 最適時間帯 |

|---|---|---|

| アフ・トンガリキ | 15体のモアイと海上の朝焼け | 夜明け〜朝日直後 |

| タハイ(コ・テ・リク) | 目の入った像と海景のシルエット | 夕刻〜日没後の薄明 |

| アフ・アキビ | 海を向く七体のモアイ像 | 午後〜夕方の斜光 |

撮影運用のポイント

- 朝夕は逆光が多いため、露出ブラケット撮影 + RAW現像を前提にすると失敗が少なくなります。

- 強風時には三脚に石袋を吊るして安定化を図りましょう。

- 日中は光が強烈なので、ND16以上のフィルターを持参すると表現の幅が広がります。

- 海風による塩分で機材が汚れやすいため、レンズクリーニングキットを常備してください。

イースター島は過酷ながらも美しい環境が広がる撮影地です。しっかりとした装備を準備し、自然条件を味方につけることで、他では得られない迫力あるモアイ像の写真を残すことができるでしょう。

日本にモアイ像のある県は?国内スポット紹介

日本国内でもモアイ像に出会える場所があり、イースター島まで足を運ぶのが難しい人にとっては手軽にその雰囲気を味わえる貴重なスポットとなっています。観光や撮影の練習場所としても活用でき、各地で文化的な意味合いを持って設置されています。

代表的なのは、宮城県南三陸町にある本物のモアイ像です。これはイースター島から復興支援の象徴として贈られたもので、南三陸の「うみべの広場」などに展示されています。保護柵が設けられており直接触れることはできませんが、復興と国際的な絆を象徴する場として重要な意味を持ちます。

一方、宮崎県日南市の「サンメッセ日南」には、イースター島のアフ・アキビにある七体のモアイ像を忠実に再現した公式レプリカが並んでいます。ここでは実際に像に触れることができ、家族連れや観光客に人気の体験型スポットとなっています。

その他にも兵庫県姫路市の「太陽公園」、北海道札幌市の「真駒内滝野霊園」、福岡県中間市の「屋根のない博物館」などにもモアイ像のレプリカやモニュメントが設置されています。いずれも施設のルールに従って観覧することが前提です。

| 県・市 | スポット | 概要・特徴 | 触れられるか |

|---|---|---|---|

| 宮城県南三陸町 | うみべの広場 ほか | イースター島からの贈呈像。復興と絆の象徴 | 基本不可(保護柵・マナー順守) |

| 宮崎県日南市 | サンメッセ日南 | アフ・アキビ公認レプリカ群像 | 可(施設案内に基づく) |

| 兵庫県姫路市 | 太陽公園 | 世界建築・石像のレプリカ群 | 施設ルールに従う |

| 北海道札幌市 | 真駒内滝野霊園 | 大型モアイのモニュメント | 施設ルールに従う |

| 福岡県中間市 | 屋根のない博物館 | 町なかで楽しむモアイ群像 | 施設ルールに従う |

| 宮城県南三陸町 | 道の駅周辺 | グッズや関連展示も豊富 | 撮影マナー順守 |

最新の展示情報や注意事項は各自治体や公式観光サイトで更新されています。訪問前に最新の開館時間や規則を確認しておくと、安心して楽しむことができます。

まとめ モアイ像怖い見た目でも観光地は魅力的

本記事のまとめを以下に列記します。

- モアイ像怖い印象は配置や無表情が要因だが背景を知ると和らぐ

- 基本は内陸を向く配置でアフアキビのみ海方向という理解が重要

- 行き方はサンティアゴ経由が現実的で航空事情は変動しやすい

- 国立公園の入園券は事前購入推奨で有効期間や価格を確認

- 触れる行為は禁止で違反は罰則対象のため距離を保って鑑賞

- 目の復元例はタハイのコテリクで夕景の撮影にも適している

- 歩かせる運搬実験が公開され製作と移送の実像に近づいている

- 地球貫通などの噂は創作で史実と区別して楽しむ姿勢が大切

- 埋没調査で全身が確認された像も多く視覚のトリックに注意

- 撮影は標準と広角中心に風対策や露出管理の準備が効果的

- 朝日はトンガリキ夕日はタハイが定番で暗所移動の安全を確保

- ドローンは許可制で空域と文化財保護を守る計画性が求められる

- 日本各地のモアイ関連施設で予習撮影や家族観光が楽しめる

- モアイ像怖いと感じても学びとマナーで魅力的な体験に変わる

- 現地の最新ルールと運用を確認し安心安全な旅程を組み立てる

コメント