鞆の浦 ポニョで検索して訪れた多くの方は、「鞆の浦とはどんな場所なのか」「ポニョの舞台となったスポットはどこなのか」、そして「ポニョ カフェの雰囲気」や「ポニョの家はどこにあるのか」といった疑問を持っていることでしょう。

また、街歩きの途中で見つかる“ポニョ石”の場所や、期待と現実のギャップを防ぐためのがっかり回避のコツ、旅の締めくくりに喜ばれるポニョ お土産についても気になるところです。

本記事では、『崖の上のポニョ』と鞆の浦のロケーションを比較しながら、共通点や舞台の魅力を整理。さらに、観光マップを活用した食べ歩きモデルコースや、ポニョ以外にも楽しめる歴史散策スポット(寺社・資料館など)まで幅広く紹介します。

加えて、初心者でも“映える写真”が撮れる撮影スポットとカメラ装備の選び方も解説。鞆の浦の街を存分に楽しみながら、心に残るポニョの世界を体験できる旅づくりをお手伝いします。

・鞆の浦で作品と重なる見どころの全体像

・モデルコースと食べ歩きで巡る効率的な回り方

・映える撮影スポットとカメラ装備の実践知

・失敗しないがっかり対策とお土産選びの要点

魅力再発見!鞆の浦 ポニョの世界へ

●このセクションで扱うトピック

- 鞆の浦とは ポニョ スポット を徹底解説

- 崖の上のポニョ 鞆の浦 比較で見る魅力

- ポニョの家 どこ?聖地の場所と行き方

- ポニョ以外 歴史 に触れる街歩き体験

- 観光マップ 食べ歩きで巡る鞆の浦の風景

鞆の浦とは ポニョ スポット を徹底解説

鞆の浦は、広島県福山市の南部、瀬戸内海のほぼ中央に位置する港町です。古くは「潮待ちの港」として栄え、古代から近世にかけて航海の要衝として重要な役割を担ってきました。穏やかな海と島々が織りなす景観は「日本の原風景」とも称され、江戸時代の町割りや石畳の道、木造家屋が今も当時の姿をとどめています。そのため、1977年には「鞆の浦町並み保存地区」として広島県の重要伝統的建造物群保存地区に選定されました。

鞆の浦が「ポニョの舞台」として注目されるきっかけとなったのは、スタジオジブリの宮崎駿監督が2005年から2008年にかけて長期滞在したことです。監督は、アニメ映画『崖の上のポニョ』の制作前にこの地を訪れ、海と坂道、木造の町並み、人々の生活が調和する景観に強く惹かれたと語っています。彼が滞在中にスケッチを描いた記録も残されており、映画の舞台設定や色彩表現、街の構造の多くに鞆の浦の情景が投影されています。作品に登場する海沿いの家や小舟、入り組んだ坂道などのモチーフは、この港町で見られる実際の風景に重なります。

鞆の浦の最大の魅力は、「歴史と生活、そして自然が調和した空間」にあります。常夜燈を中心に広がる港エリアでは、波止場の石造りの雁木(階段状の船着き場)が今も現役で使われ、江戸時代と変わらない情景を保っています。福禅寺対潮楼の座敷からは、仙酔島や弁天島を一望でき、まるで一枚の絵画のような眺望が楽しめます。さらに、太田家住宅や枡屋清右衛門宅では、当時の商家の暮らしや坂本龍馬が関わった歴史エピソードにも触れられ、町歩きの途中で「歴史」「文化」「芸術」を一度に感じ取ることができます。

また、近年では映画ファンや写真愛好家の間でも「ポニョの聖地」として人気が高まり、作品の舞台を巡るウォーキングコースや撮影スポットが整備されています。とくに、港の常夜燈、福禅寺対潮楼、御舟宿いろは周辺は、作品の世界観を感じる代表的なエリアです。

見学のコツ

観光のピークを避けたい場合は、午前9時前後の早い時間帯が狙い目です。寺社や歴史施設の多くは9:00〜17:00前後に開門しており、開門直後に訪れれば、静かな雰囲気の中でゆっくりと撮影や鑑賞を楽しめます。

また、鞆の浦はコンパクトな町並みのため、徒歩で1〜2時間ほどあれば主要スポットを巡ることが可能です。坂道や石畳が多いため、歩きやすい靴を選ぶと快適に散策できます。

午後には観光客が増え、人気スポットでは撮影の順番待ちが発生することもあるため、午前中に主要な撮影を済ませ、午後はカフェや資料館で休憩するプランが理想的です。

さらに、海沿いは日没時に光が黄金色に変化し、港全体が「ポニョの世界」に包まれる時間帯。夕景を狙うなら、日没の30分前からトワイライトタイム(青の時間帯)を意識して訪れると、鞆の浦の真価を感じられるでしょう。

崖の上のポニョ 鞆の浦 比較で見る魅力

作品に描かれる情景と鞆の浦の実際の風景を対比させることで、創作の背景や監督の意図をより深く理解することができます。宮崎駿監督がこの地に滞在していたことは複数の報道やインタビューでも知られており、作品中の海辺の町や崖上の家、灯台、路地といった描写には、鞆の浦の地形的・文化的要素が随所に反映されています。特に、瀬戸内特有の穏やかな内海と島影、江戸期から残る町並み、そして潮の満ち引きによって変化する港の表情は、アニメーションで描かれる幻想的な風景の現実的な下地となっています。

下表は、作品世界と鞆の浦の景観を比較した観点を整理したものです。それぞれの対応関係を意識して歩くと、観光が単なる聖地巡礼に留まらず、アニメーション美術の構成を現地で「体験」する学びの機会にもなります。

| 観点 | 作品のイメージ | 鞆の浦の実景例 | 見どころのポイント |

|---|---|---|---|

| 港の象徴 | ポニョが波と共に駆け抜ける灯りのある港 | 常夜燈と雁木周辺 | 港町のシンボル。波の反射が幻想的で、夕景の撮影に最適。花崗岩造りの灯籠が、映画の「灯台シルエット」と酷似。 |

| 海を望む家の構図 | 崖の上に建つ宗介の家、窓越しに見える穏やかな海 | 福禅寺対潮楼(たいちょうろう) | 座敷越しに仙酔島・弁天島を額縁構図で望む。映画の「海辺の家」構図と一致し、日本建築の光の取り入れ方を体感できる。 |

| 町家のたたずまい | 木造の民家が並ぶ坂道の街並み | 太田家住宅・鞆の津の商家通り | 格子戸と漆喰壁の対比が、作品の柔らかい筆致そのまま。細い路地に射す光が印象的。 |

| 歴史の物語性 | ポニョの父フジモトの海底研究室や、神話的モチーフ | 枡屋清右衛門宅・いろは丸展示館 | 坂本龍馬が滞在した史跡。実際の交渉舞台が、作品の「命と自然の交錯」を象徴する空間として重なる。 |

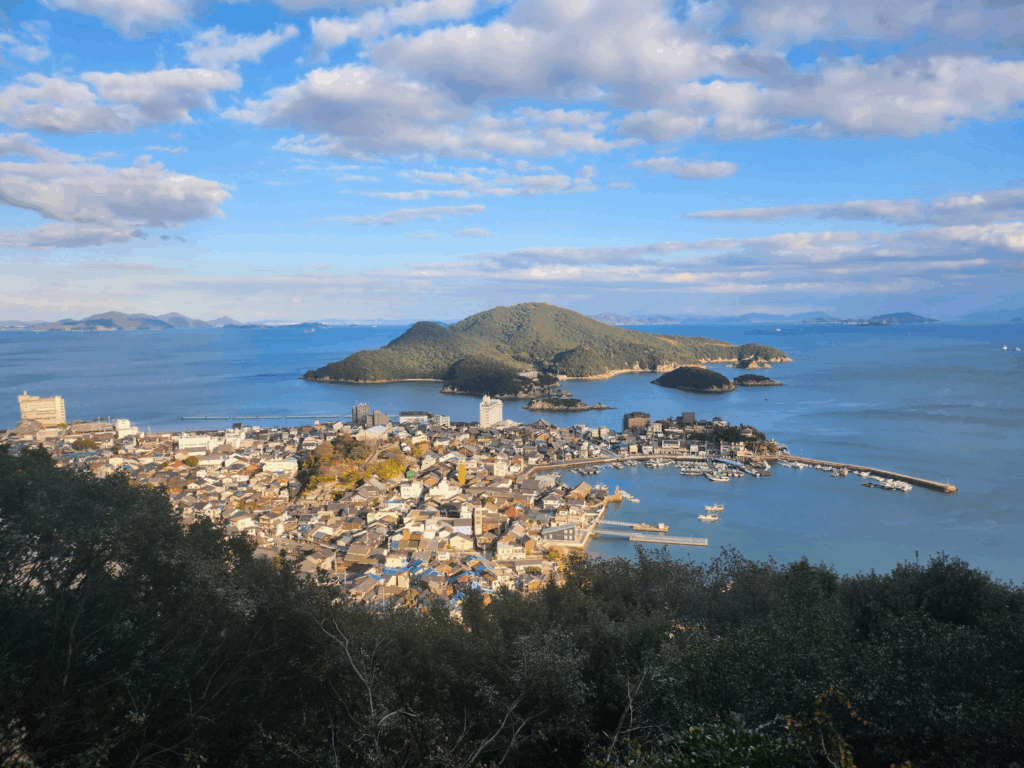

| 崖の上の眺望 | ポニョと宗介が海を見下ろす丘 | 鞆城跡展望広場 | 港と島々を俯瞰できる高台。映画のタイトルシーンを思わせる視点構図が得られる。 |

| 潮の変化と生命感 | 海面が上昇し家々が沈む幻想的な描写 | 雁木の石段・潮待ち港 | 満潮時と干潮時で表情が変化。水面が常夜燈の基部まで迫る風景は、作品の高潮シーンを連想させる。 |

これらの比較を通して注目したいのは、鞆の浦の景観が単なるロケ地的要素に留まらず、日本の伝統的な港町の構造をそのまま保っている点です。町の中心部には、江戸時代の港湾遺構である雁木(石段状の船着き場)や、海運業を支えた町家が現存しており、建物の配置や道路幅、港からの風の流れまでが往時のままです。これは文化庁が定める「重要伝統的建造物群保存地区」にも指定されている理由の一つであり、国としても景観の保全が進められています。

福禅寺対潮楼は、その構造上「日本初のゲストハウス」とも称される場所で、江戸時代には朝鮮通信使が滞在した歴史を持ちます。この「座敷越しに海を眺める」構図が、作品で描かれる海辺の家の設計思想と響き合っています。また、港の常夜燈は、高さ約5.5メートルの花崗岩造りで、作品に登場する灯台のシルエットに近く、特に夕暮れ時の光の色合いがアニメのトーンと酷似しています。

このように、鞆の浦では「現実の空気感」が作品のビジュアルを支える構成要素として機能しているのです。

歩く際は、時間帯や潮位による景観の変化にも注目してください。干潮時には石段の下まで降りて港を間近で眺められ、満潮時には水面の高さが灯台の基部に迫るため、映り込みを活かした撮影が可能です。港の東側から望む常夜燈と島々の構図は、作品のオープニングを思わせるバランスの取れた風景です。朝の斜光で石造の質感を捉え、夕暮れに逆光でシルエットを描くと、同じ場所でも二度違う印象を楽しめます。

このように、崖の上のポニョと鞆の浦を比較することは、アニメーションの創作過程における「現実の観察」の重要性を実感する体験でもあります。風景をただ消費するのではなく、歴史・構造・光の関係性を意識することで、作品と現実の両方を深く味わうことができるのです。

ポニョ以外 歴史 に触れる街歩き体験

鞆の浦はポニョ スポットとして広く知られていますが、その本質的な魅力は「歴史の重層性」にあります。古代から中世、そして近世に至るまで、海上交通と文化交流の要衝として発展してきた鞆の浦は、瀬戸内海を東西に結ぶ航路の中心に位置し、潮待ち・風待ちの港として全国の商人や船乗りが集いました。そのため、「潮待ちの港」としての原型を今に伝える貴重な港町として、国の重要伝統的建造物群保存地区に選定されています。

平安末期には日宋貿易の中継地として機能し、宋や明の船が寄港した記録も残っています。江戸時代には朝鮮通信使の寄港地として文化交流の舞台にもなり、鞆の浦は外交・経済・宗教が交錯する海洋都市として栄えました。町の随所に残る石段や町家の配置は、当時の港湾都市の姿を今に伝えています。

足利義昭ゆかりの地としての鞆の浦

戦国時代、鞆の浦は歴史の転換点にも立ち会っています。室町幕府最後の将軍、足利義昭が織田信長に京都を追われた後、1573年に逃れた地がこの鞆の浦でした。義昭はここで拠点を構え、「鞆幕府」とも呼ばれる一時的な政庁を築いたとされています。彼の周囲には、毛利輝元など中国地方の有力大名が支援に集い、政務や外交がこの港町で行われました。

その史跡は現在も「鞆城跡」や「医王寺」の周辺に点在し、展望広場から眺める瀬戸内の海は、かつての戦国政治の舞台を想起させます。こうした史実は、鞆の浦が単なる漁港ではなく、戦国の動乱を見届けた「海の政治都市」であったことを物語っています。

坂本龍馬と「いろは丸事件」

さらに、幕末の鞆の浦は坂本龍馬とも深い関わりを持っています。1867年、龍馬率いる海援隊の船「いろは丸」が紀州藩の船と衝突・沈没した「いろは丸事件」は、ここ鞆の浦沖で発生しました。龍馬はその交渉のために当地に滞在し、現在の枡屋清右衛門宅を仮宿として談判を行ったと伝えられています。

この場所には今も「いろは丸展示館」が併設されており、当時の交渉記録や沈没船の引き上げ資料が展示されています。事件の経緯を通して、幕末の海運や国際感覚の萌芽、そして龍馬の交渉術を知ることができます。

鞆の浦の町を歩けば、戦国から幕末までの歴史が層をなして重なる稀有な町であることが実感できるでしょう。

寺社と信仰の街としての顔

代表的な寺社には、海上安全を祈願する医王寺(奈良時代創建)、源義経ゆかりの伝承が残る地蔵院、紅葉の名所である小松寺、戦国期に再興された正法寺、そして江戸期の文化財を数多く所蔵する法宣寺があります。これらはいずれも徒歩圏内にあり、宗派や建築様式の違いを比較しながら巡ると、地域信仰と海運文化のつながりを深く理解できます。

また、鞆城跡展望広場からは港全体と瀬戸内の島々が一望でき、交易と防衛の両面から見た港湾都市構造を読み取ることができます。

歴史理解を深める街歩きのすすめ

歴史散策の起点には、鞆の浦歴史民俗資料館が最適です。ここでは、江戸期の町割り図や航路図、保命酒の醸造用具など、鞆の浦の成り立ちを物語る資料が展示されています。資料館で基礎知識を得てから街を歩くと、町家の並びや寺院の位置関係にも明確な意図があったことがわかり、歴史的背景を実感しながら散策を楽しめます。

寺社の開門時間は概ね9:00〜16:30頃が中心ですが、季節や行事により変動があります。訪問前に福山市公式観光サイトで最新情報を確認すると安心です。拝観料は無料から数百円程度まで幅があります。

撮影を行う際は、早朝や夕方の柔らかな光が建物や瓦屋根の陰影を引き立て、歴史的な街並みをより美しく映し出します。寺社の境内では撮影制限の掲示を確認し、文化財保護と地域への配慮を忘れないようにしましょう。

鞆の浦は、ポニョの舞台としてだけでなく、足利義昭が幕府再興を図った地であり、坂本龍馬が新時代の交渉を行った場所でもあります。まさに「時代の転換点を見届けてきた町」。

映画の幻想的な世界を超え、実際の歴史のドラマが息づく場所として歩けば、旅はより深く心に残るものとなるでしょう。

観光マップ 食べ歩きで巡る鞆の浦の風景

鞆の浦を歩く醍醐味は、文化遺産と海の風景、そして地元グルメを組み合わせた「五感で楽しむ旅」ができることにあります。観光マップを片手に、歴史スポットを巡りつつ、食べ歩きを取り入れることで、旅の満足度が格段に高まります。

港周辺の常夜燈エリアには、テイクアウト対応のカフェやベーカリーが点在し、ベンチや海沿いの階段に腰掛けながら、穏やかな瀬戸内の風を感じることができます。観光整備も進んでおり、フォトスポットや休憩エリアが増えたことで、撮影と休息を両立した滞在がしやすくなっています。

鞆の浦の味覚:地元グルメと名産品

地元の名物といえば、やはり瀬戸内の鯛料理。古くから「鞆の浦の鯛」は献上品として知られ、現在でも「鯛めし」「鯛茶漬け」「鯛バーガー」など、各店が趣向を凝らしたアレンジメニューを提供しています。

また、江戸時代から続く名産「保命酒(ほうめいしゅ)」は、十数種類の薬草をもち米焼酎に漬け込んだ甘口のリキュールで、滋養強壮の伝統酒としても知られています。町中には数軒の保命酒蔵が残り、製造工程を見学できるほか、保命酒を使ったゼリーや焼き菓子、ジェラートなどのコラボスイーツも登場しています。

さらに、和菓子店では鯛もなかや保命酒煎餅などの軽食も充実。観光途中のエネルギー補給にもぴったりです。お土産としても人気があり、日持ちする焼き菓子類は持ち帰りやすいと好評です。

🌿 モデルコース①:王道の「歴史×絶景×食」ルート(約2〜3時間)

鞆港周辺で朝食(ベーカリーまたはカフェ)

↓

福禅寺対潮楼(座敷から仙酔島と弁天島を望む絶景スポット)

↓

常夜燈と雁木(鞆の浦の象徴的風景。朝の柔光が最適)

↓

町家エリア散策(木造家屋や石畳の小径が続くフォトエリア)

↓

太田家住宅・枡屋清右衛門宅(坂本龍馬ゆかりの地)

↓

カフェ「御舟宿いろは」または港カフェで昼食・休憩

↓

鞆城跡展望広場(夕方の逆光で港を一望。トワイライト撮影に最適)

🏮 モデルコース②:文化と味覚を巡る「町歩き&食べ歩き」ルート(約3〜4時間)

鞆港 → 保命酒屋巡り(岡本保命酒本店・入江豊三郎本店など)

↓

鞆の浦歴史民俗資料館(鞆の浦の形成史や海上交易の展示)

↓

小松寺または医王寺参拝(港と町を見下ろす古刹。紅葉期は特に美しい)

↓

保命酒スイーツを食べ歩き(ゼリー・ジェラート)

↓

港の遊歩道で休憩&撮影(海面に映る常夜燈と小舟のシルエット)

🌅 モデルコース③:写真好き向け「光と陰影を撮る旅」(約半日)

早朝:常夜燈 → 寺社エリア散策(地蔵院・正法寺)

↓

午前:町家エリアで建物の影と斜光を撮影

↓

昼:御舟宿いろはで昼食・建物内撮影(要確認)

↓

午後:福禅寺対潮楼 → 鞆城跡展望広場

↓

夕方:港でトワイライト撮影・夜景タイムラプス挑戦

● 観光のヒントと注意点

鞆の浦は細い路地が多いため、徒歩移動が基本です。港周辺には公営駐車場(1時間あたり約200〜300円)が整備されており、車で訪れる場合は早めの到着が安心です。

夏季は日差しが強く、路面の照り返しもあるため、帽子や日焼け止め、水分補給をこまめに行いましょう。秋冬は海風が冷たくなるため、防寒着やマフラーなどを準備すると快適に散策できます。

港沿いの遊歩道では、瀬戸内の穏やかな波音と船の往来が旅情を誘います。どの季節に訪れても、**歴史と風景、味覚が調和する「歩く時間の贅沢」**を味わえるのが鞆の浦の魅力です。内の穏やかな潮風とともに、潮の香り、船の音、鳥の声が交錯する「音の風景」も楽しめます。食べ歩きしながら港のベンチに腰掛け、海を眺めるひとときは、まさに時間がゆっくりと流れるような感覚を味わえる瞬間です。

このように、鞆の浦は歴史と食と自然が三位一体となった「体験型の観光地」であり、訪れるたびに新しい発見がある場所です。

鞆の浦 ポニョを楽しみ尽くす旅ガイド

●このセクションで扱うトピック

- ポニョ カフェ巡りとポニョ お土産 の楽しみ方

- ポニョ石 を探そう!人気撮影ポイント紹介

- がっかり しないための訪問タイミングと注意点

- 撮影スポットとおすすめ カメラ装備 の選び方

- まとめ 魅力あふれる鞆の浦 ポニョ の旅へ

ポニョ カフェ巡りとポニョ お土産 の楽しみ方

鞆の浦の港町エリアには、瀬戸内海の穏やかな景色を一望できる個性豊かなカフェが点在しています。海沿いに面した店舗では、潮風や船の音を感じながら、港町特有のゆったりとした時間を過ごせるのが魅力です。古民家を改装した趣のある空間や、アニメ作品『崖の上のポニョ』を彷彿とさせる内装デザインを取り入れたお店も多く、「聖地巡礼と癒しの時間」を両立できるエリアとして人気を集めています。

夏には瀬戸内産レモンや桃を使った爽やかなスイーツ、冬には保命酒を使ったプリンや焼き菓子など、季節限定メニューも多数登場。カフェごとに個性が異なるため、数軒を巡って味や景観を比較するのも楽しみ方のひとつです。

☕ 鞆の浦で立ち寄りたいおすすめカフェ

鞆の浦を代表する観光拠点カフェ兼宿泊施設。江戸時代の町家を修復した店内は、木の温もりと港の風情が調和し、宮崎駿監督が実際に滞在した建物としても知られています。

名物の「保命酒プリン」や「鯛茶漬けランチ」が人気で、港を望む窓際席は撮影スポットとしてもおすすめです。

📍所在地:広島県福山市鞆町鞆670

⏰営業時間:10:00〜17:00頃(不定休)

常夜燈から徒歩2分、港を一望できるガラス張りのテラスが人気のモダンカフェ。季節のフルーツを使ったスイーツや自家製レモネードが評判で、特に夏季限定の「瀬戸内レモンかき氷」はフォトジェニックな逸品。

テイクアウトメニューも充実しており、海沿いのベンチで食べながら風景を楽しむのに最適です。

📍所在地:福山市鞆町鞆843-2

⏰営業時間:9:30〜17:30

築100年以上の町家をリノベーションした落ち着いた隠れ家カフェ。アンティーク家具に囲まれた空間で、保命酒を使用したケーキや自家焙煎コーヒーを味わえます。

2階席の窓からは鞆港と常夜燈が望め、「ポニョの海」を思わせる柔らかな光景を楽しむことができます。

📍所在地:広島県福山市鞆町鞆422

⏰営業時間:10:00〜18:00(木曜定休)

鞆の浦で買いたいおすすめお土産

① 保命酒スイーツ

鞆の浦名産「保命酒」を使用したお菓子は、香り高く上品な味わいが特徴です。

- 保命酒プリン(御舟宿いろは)

- 保命酒フィナンシェ・ケーキ(入江豊三郎本店)

- 保命酒ゼリー(地元和菓子店・鞆菓子舗)

いずれも日持ちするためお土産に最適です。

② 海モチーフ雑貨

鞆の浦の海と灯りをテーマにしたハンドメイド雑貨は、女性旅行者に人気です。

- ガラス作家による「波模様のピアス」

- 港町風の「陶器マグカップ」

- 船や灯台のデザインが入ったトートバッグ

これらは「鞆の浦@雑貨店Sea Market」などの地元ショップで購入できます。

③ ポニョ関連アイテム

公式ライセンス品ではないものの、地元商店では作品をモチーフにした絵葉書やキャンドル、手ぬぐいなどを販売しています。観光記念や旅日記の表紙に添えると温かみのある思い出になります。

④ 鯛をテーマにした食品

瀬戸内産の真鯛を使ったグルメ土産は、贈答にも人気です。

- 鯛めしの素(レトルトパック)

- 鯛煎餅・鯛せんべい

- 鯛ちくわ

駅構内や福山サービスエリアでも販売されており、旅の帰りに購入しやすいのも魅力です。

鞆の浦のカフェ巡りとお土産探しは、単なる買い物や休憩ではなく、「港町の文化を味わう体験」です。古い建物を再生したカフェでくつろぎ、地元の素材を使ったスイーツを味わう時間は、この町の「暮らし」と「物語」の一端に触れる贅沢なひとときとなるでしょう。

ポニョ石 を探そう!人気撮影ポイント紹介

鞆の浦には、観光客の間で「ポニョ石(Ponyo Stone)」と呼ばれるユニークな石が点在しています。これは、映画『崖の上のポニョ』の世界観を想起させるような形状や表情を持つ自然石・装飾石で、訪れる人々の間で“小さな聖地”として人気を集めています。正式なモニュメントではなく、地元の人々や観光客が見つけて名付けた“遊び心の産物”である点が、この探訪の魅力です。

●鞆の浦にある「ポニョ石」はどこにある?

現在、地元観光客や旅行者の間で知られているポニョ石は2つあります。いずれも観光ルート上にあり、徒歩で無理なく巡ることができます。

| 番号 | 位置 |

|---|---|

| ① 鞆てらす(Tomoterasu)前 | 鞆港の観光拠点「鞆てらす」の敷地内、または入口付近に設置された石で、波打つようなフォルムがポニョの横顔に似ていると話題に。観光案内所のスタッフに尋ねるとすぐ場所を教えてもらえます。 |

| ② 松右衛門帆(しょうえもんほ)近く | 鞆港の北側エリア、江戸時代の帆布製法を継承する「松右衛門帆」店舗近くの路地脇にあります。表面に刻まれた模様が、ポニョが海面を泳ぐ姿に見えると評判です。 |

●撮影のコツとマナー

ポニョ石は、自然の中や店舗前にひっそりと置かれています。撮影の際には、以下の点に注意しましょう。

- 通行の妨げにならない位置で撮影する。:路地が狭いため、観光客同士や車との接触に注意。

- 私有地・店舗前では一声かける。:住民との信頼関係を大切にしながら撮影しましょう。

- 俯瞰ではなく低いアングルが効果的。:石の質感や表情が際立ち、背景の港や常夜燈と組み合わせることで鞆の浦らしい一枚に。

- 光の演出を意識する。:晴天の昼間は影が強く出るため、曇りや午後の柔らかい光を利用すると石の造形が滑らかに映えます。特に夕方の斜光(16〜17時頃)は立体感が際立つベストタイムです。

⚠ 安全・マナーを守って楽しもう

鞆の浦の石畳は潮風や雨で滑りやすく、特に坂道では転倒に注意が必要です。撮影時は足元を安定させ、スニーカーなど滑りにくい靴を選びましょう。

また、住民の生活空間でもあるため、長時間の撮影や立ち止まりは避け、「一歩引いた心配り」を意識することが大切です。

●ポニョの世界と現実が重なる小さな発見

「ポニョ石」は、アニメの舞台を象徴する公式モニュメントではなく、“訪れた人が自分の目で見つけて楽しむ”体験型スポットです。

地元の人々が守り続けてきた町並みの中で、偶然見つけるその瞬間は、まるでポニョの世界と現実が重なったような不思議な感動を与えてくれます。

港町の光と影、そして石の温もりが織りなす風景を、丁寧にカメラに収めてみましょう。

その一枚が、あなただけの「ポニョの鞆の浦」の記憶になるはずです。

がっかり しないための訪問タイミングと注意点

鞆の浦は「映画のような港町」「ポニョの世界が残る街」として知られていますが、実際に訪れた人の中には「思っていたより小規模だった」「観光地っぽくない」と感じる声も少なくありません。

こうした“がっかり感”は、期待と現実のギャップによって生まれることが多いのです。しかし、事前に街の特性と訪問のコツを理解しておけば、むしろその「静けさ」や「密度の濃さ」を最大限に楽しめます。

<鞆の浦で「がっかり」と感じやすい理由と背景>

① 観光エリアが非常にコンパクト

鞆の浦は、江戸時代の町割りがほぼそのまま残る歴史的保存地区です。主要スポットは徒歩圏内に集まっており、中心部を一周するだけなら2〜3時間程度で回れてしまうコンパクトな街並みです。

映画のスケール感や観光地的な賑わいを期待して訪れると「意外に小さい」と感じやすいですが、実際にはその密度の高さと街全体の保存状態が価値とされています。建築や路地のディテールを観察しながら歩くことで、短時間でも濃密な体験が得られるでしょう。

② アクセスと交通の制約

鞆の浦は、福山駅から鞆鉄バスで約30〜40分、運賃は片道550円前後(2025年時点)。便数は1時間に2〜3本程度と少なく、バスの待ち時間を考慮する必要があります。

また、歴史的街並みを保護しているため道幅が狭く、車での移動はおすすめできません。車で訪れる場合は、港近くの公営駐車場(約60台・1時間200円)か、少し離れた臨時駐車場を利用し、徒歩で巡るのが安心です。

③ 「ポニョの家」は公式モデルではない

多くの観光ブログなどで紹介される「ポニョの家」は、宮崎駿監督が滞在中にスケッチした風景や建物がモチーフとされていますが、公式に「モデル」と認定された建物は存在しません。

そのため、「映画で見た家が実際にある」と誤解して訪れると、期待と異なる印象を受けることがあります。鞆の浦では、具体的なロケ地探しよりも、作品に込められた情景の“空気感”を感じる旅として楽しむのがポイントです。

④ 飲食店・土産店の閉店が早い

観光客にとって意外な盲点が、閉店時間の早さです。多くの店舗は17時前後で営業を終了し、平日はさらに早く閉まることもあります。夕方に訪れると、営業している店が少なく「活気がない」と感じることも。

おすすめは、昼前後に食事・買い物・カフェをまとめて済ませる計画を立てること。特に「福禅寺対潮楼」や「常夜燈」など屋外スポットを午前中に巡り、午後は屋内観光やカフェで休憩を挟むと効率的です。

⑤ 混雑と撮影順番待ち

鞆の浦の定番撮影スポットである「常夜燈」「福禅寺対潮楼」では、週末や連休になると観光客が集中します。

人気構図の撮影には順番待ちが発生することもあり、せっかくの絶景も落ち着いて撮れないケースがあります。混雑を避けるなら、平日の午前9時台または夕方16時以降が狙い目です。

この時間帯は光も柔らかく、建物や海面の陰影が最も美しく映えるため、撮影にも最適です。

<ベストシーズンと訪問タイミング>

- 春(3〜5月)・秋(10〜11月):観光と撮影に最適。空気が澄み、海の青が深く見える。

- 夏(7〜8月):日差しが強く、気温30℃を超える日も多い。帽子・日傘・水分補給を忘れずに。

- 冬(12〜2月):海風が冷たく体感温度が低いが、観光客が少なく静かな街歩きが楽しめる。

特に春の「鞆・町並ひな祭り」や秋の「保命酒まつり」の開催時期は、文化体験と写真撮影の両方を満喫できます。

●がっかりしないための計画ポイント

- 事前に地図を見て街の構造を把握する。

徒歩で回るルートを決めておくと効率が上がる。 - 飲食・土産の時間を午後早めに確保する。

16時以降は営業終了が増えるため、昼のうちに。 - 混雑時間帯を避ける。

朝か夕方を狙うと写真も人も少なく落ち着く。 - 「ポニョの世界観を探す」視点で歩く。

モデルの建物探しに固執せず、街の雰囲気を味わう。 - 徒歩+公共交通を基本に。

駐車・運転のストレスを減らして、ゆったり街歩きを楽しむ。

鞆の浦は決して派手な観光地ではありませんが、その小さな町に凝縮された歴史と情緒、そして映画の余韻は、静かに旅を味わいたい人にこそ響きます。

「想像より小さい」と感じるか「時が止まったように美しい」と感じるかは、旅の組み立て次第。

訪問のタイミングと準備を整えることで、鞆の浦の本当の魅力――“日常と非日常の境界にある町”を深く体験できるでしょう。

撮影スポットとおすすめ カメラ装備 の選び方

鞆の浦は、「時間の流れ」と「光の質」を感じながら撮影できる数少ない港町です。古い木造建築と石畳、波打つ海面に反射する夕陽が織りなす光景は、どの角度から切り取っても物語性を帯びています。映画『崖の上のポニョ』の世界観を想起させる“柔らかく温かい光”を活かすためには、撮影スポットの選定と装備の選び方が重要です。以下では、特におすすめの撮影ポイントを深掘りし、鞆の浦に最適なカメラ・レンズ構成を具体的に紹介します。

■ 強化版おすすめ撮影スポット

① 常夜燈と港の雁木(夕景・夜景撮影)

鞆の浦のシンボルともいえる常夜燈は、江戸時代末期(1859年)に建てられた石造灯籠で、港の象徴的存在です。夕方17時〜18時頃、太陽が仙酔島の方向に沈む時間帯が最もドラマチックな光に包まれます。海面の反射を利用するため、手すりや壁にカメラを固定し、シャッタースピードを1/10〜1/30秒に設定すると、水面の揺らぎを美しく描写できます。

② 福禅寺対潮楼(座敷からの額縁構図)

「日本一の眺望」と称されるこの場所では、24mm以下の広角レンズが有効です。畳の縁と水平線を平行に保つと、構図の安定感が生まれます。屋内は自然光中心のため、ISO800程度で露出を−0.3補正し、障子越しの光を柔らかく表現すると雰囲気が増します。

③ 鞆城跡展望広場(高台の俯瞰撮影)

鞆の浦全体を見渡せる高台スポット。夕暮れから「青の時間帯(トワイライトタイム)」にかけての約20分が狙い目です。中望遠レンズ(85〜135mm)で、海と島々を圧縮して重ねると、幻想的なレイヤー構図が完成します。

④ 御舟宿いろは周辺(古民家と港の調和)

細い路地、古木の格子、灯りが灯る時間帯の撮影に最適です。標準ズームレンズで35mm前後を使い、露出を−1.0補正して撮影すると、ノスタルジックな色調を再現できます。

⑤ 鞆港周辺の漁船群(朝の光で撮る“生活の風景”)

朝7時台、漁を終えた船が帰港するタイミングでは、港の日常風景が撮影できます。この時間帯は観光客が少なく、空気が澄んでいるため、望遠レンズで船の列を切り取ると静謐な作品になります。

■ 鞆の浦にマッチしたカメラ・レンズ構成と装備提案

鞆の浦は坂や石畳が多く、徒歩での移動が基本です。そのため、**「軽さと描写力のバランス」**を重視した装備が最適です。

1️⃣ カメラ本体おすすめ

| モデル | 特徴 |

|---|---|

| Canon EOS R10(APS-C・軽量) | 約429g。起動が速く、AF精度が高い。初心者にも扱いやすく、色の再現性が自然。鞆の浦の町並みスナップに最適。 |

| Nikon Z5(フルサイズ入門機) | 手ぶれ補正と防塵防滴構造で安心。港の夜景撮影でも高精細。 |

| Fujifilm X-S10(APS-C・高コスパ) | 手ぶれ補正付きで動画にも強い。フィルムシミュレーションによるレトロな発色が鞆の浦の雰囲気にぴったり。 |

| Sony ZV-E10(APS-C・超軽量) | 約343gと軽く、可動液晶で自撮りやVlogにも対応。風景も人物もバランス良く撮れる。 |

| OM SYSTEM OM-5(マイクロフォーサーズ) | 防塵防滴・強力な手ぶれ補正搭載。軽装で坂道を歩く撮影旅に最適。 |

関連記事:OMシステム(OM System) 新製品 噂まとめ|2025年注目モデルの全貌とは

2️⃣ レンズ構成

| シーン | 推奨レンズ | 特徴 |

|---|---|---|

| 座敷越しの構図 | 24mm F1.8 / F2.8 | 広角で奥行きを強調。室内撮影に◎ |

| 港の夕景 | 35mm F1.4 / F1.8 | 自然な遠近感と柔らかいボケ味 |

| 鞆城跡からの俯瞰 | 85mm F1.8 または 70-200mm F4 | 島々の重なりを圧縮して構図に深み |

| 夜の常夜燈 | 50mm F1.2 / F1.4 | 明るい単焦点で手持ち夜景撮影に対応 |

| 路地スナップ | 24-70mm F2.8 標準ズーム | 一本で街・港・寺社まで幅広く対応 |

3️⃣ 周辺装備

- Manfrotto PIXI EVO ミニ三脚:狭い場所でも設置しやすく、対潮楼や港の欄干撮影に便利。

- Peak Design Slide Lite ストラップ:長時間の徒歩でも肩の負担が軽い。

- Kenko ブラックミスト No.1 フィルター:夕景や夜景に柔らかな拡散効果を加え、映画的なトーンを演出。

- Anker PowerCore 10000 PD モバイルバッテリー:カメラ・スマホの充電用。夕景〜夜間撮影で安心。

■ スマートフォン撮影の最適設定

最新のスマートフォンでも十分な作品撮影が可能です。

- iPhone 15 Pro / Google Pixel 8 Pro などは広角24mmと望遠70mm相当を搭載。

- 撮影モードは「ポートレート」または「ProRAW / RAW+JPEG」モードを推奨。

- 露出を−0.7程度に補正し、白飛びを防止。HDRをオンにすると夕景の階調が豊かに。

- 手ぶれ防止のため、バッグや欄干に固定してシャッターを軽くタップ。

■鞆の浦撮影の極意

鞆の浦での撮影成功の鍵は、「光の移ろいを読む観察力」と「機動性のある装備選び」にあります。

朝の柔らかな光、昼の建物に落ちる陰影、夕暮れの港の灯──それぞれの時間が異なる物語を語ります。重い機材よりも、感性を活かして動ける装備を選び、風と潮の香りを感じながらレンズを向けることで、映画のワンシーンのような写真が撮れるでしょう。

まとめ 魅力あふれる鞆の浦 ポニョ の旅へ

本記事のまとめを以下に列記します。

- 港町の情景と作品世界が響き合う鞆の浦の見どころ

- 常夜燈と対潮楼は映える写真が撮れる定番スポット

- 監督が滞在した街で物語の源泉を感じ取れる鞆の浦

- モデルコースなら徒歩で名所を効率よく巡ることが可能

- 港周辺のカフェは撮影休憩や景観鑑賞の拠点として最適

- お土産は保命酒スイーツや焼き菓子が配りやすく人気

- ポニョ石はマナーを守り短時間で撮影を楽しむのが基本

- 朝夕の柔らかな光が港町の石造り景観を最も美しく魅せる

- 座敷の額縁構図は広角レンズで水平線を丁寧に意識して撮影

- 中望遠で島影を重ねると作品のような奥行き構図が生まれる

- 多くの店舗が早めに閉店するため日中の行動計画が重要

- バス時刻や駐車場を事前に確認し旅の行程を安定させよう

- 混雑期は屋内展示と撮影を時間帯で分けて効率的に巡る

- 町家と資料館を訪ねることで歴史理解と撮影表現が深まる

- 鞆の浦 ポニョの旅は綿密な計画と心配りで充実度が上がる

コメント