「銀閣寺 なぜ銀じゃない」と検索する多くの方は、銀色ではない理由を知るだけでなく、実際に訪れた際にどこをどのように撮れば魅力を引き出せるのかを知りたいと考えているでしょう。

本記事では、銀閣寺の成り立ちや建てた人物、建築的特徴といった基本情報から、銀閣寺と呼ばれる由来や正式名称の背景、歴史の流れまでをわかりやすく整理します。さらに、銀箔が貼られていたのかという説や銀ではない理由に関する調査結果、銀閣寺が銀色に見える瞬間の光学的な仕組みも解説。

加えて、参道の情緒や立ち寄りスポット、夜間に楽しめる周辺寺院のライトアップ、境内撮影の可否やマナー、庭園構造の鑑賞ポイント、東求堂や鳳凰の細部を活かす撮影テクニック、そして撮影後に立ち寄りやすい周辺のうどん・そば処「おめん」まで、写真愛好家にも役立つ実践的な情報を網羅します。

- 銀閣寺の呼称や成立背景と銀色でない理由の要点

- 映える定番アングルと時間帯、機材の選び方

- 境内での撮影ルールと配慮すべきマナー

- 参道や周辺スポットを含めた撮影モデルコース

銀閣寺 なぜ銀じゃないのか謎と魅力に迫る

●このセクションで扱うトピック

- 銀閣寺とは 建てた人 特徴を簡潔に紹介

- 銀閣寺 なぜ銀閣寺というのか 正式名称の秘密

- 銀閣寺 歴史 わかりやすくたどる物語

- 銀閣寺 銀箔貼られてた? 銀じゃない 理由の真相

- 銀閣寺 銀に見える美しい外観の秘密

銀閣寺とは 建てた人や特徴を簡潔に紹介

銀閣寺は正式名称を東山慈照寺といい、臨済宗相国寺派に属する塔頭寺院で、京都市左京区東山に位置します。創建の起源は室町時代後期、室町幕府第八代将軍・足利義政(1436–1490)が営んだ山荘「東山殿」に遡ります。

義政の没後、その遺志に基づき寺院として改められました。境内の象徴である観音殿(銀閣)は、二層の楼閣建築で、下層の「心空殿」は書院造、上層の「潮音閣」は禅宗仏殿様式を取り入れています。外観は黒漆を基調とし、簡素枯淡の美を体現する造形が特徴です。

庭園は国の特別名勝および特別史跡に指定され、錦鏡池を中心に池泉回遊式の配置が施されています。白砂を整形した「銀沙灘」、円錐形の「向月台」は視覚的な象徴として国内外の研究対象にもなっています(出典:文化庁「特別名勝・特別史跡一覧」)。

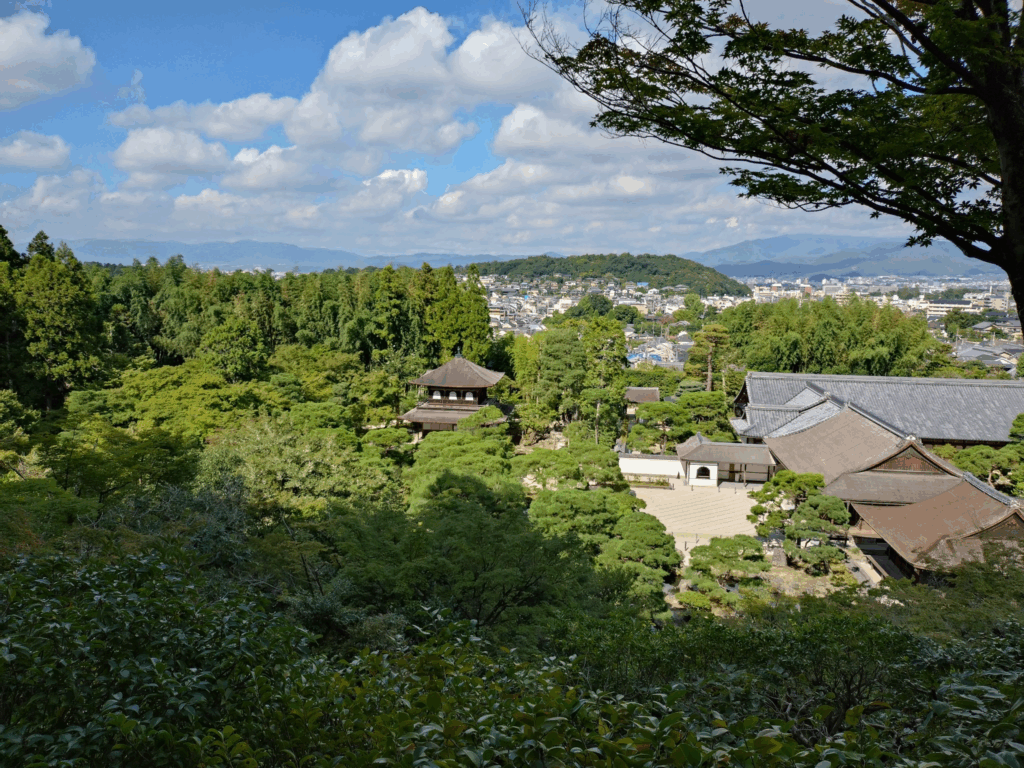

撮影スポットとしては、錦鏡池の水面反射による鏡像効果、白砂の幾何学模様、東側の高台からの俯瞰構図が三本柱です。これらの景観要素は、光の角度・天候条件によって劇的に印象が変化するため、訪問時期と時間帯の選定が重要となります。

なぜ銀閣寺というのか 正式名称の秘密

銀閣寺という呼称は通称であり、正式名称は「東山慈照寺」です。銀閣は観音殿の別名で、江戸時代に祖父である足利義満の建立した鹿苑寺(金閣)との対比から呼ばれるようになったとされます。当時の文献には「慈照寺」の名が用いられており、寺全体を「銀閣寺」と呼ぶのは後世の慣習です(出典:京都市公式観光情報サイト「銀閣寺」 )。

観音殿自体は銀色の外装を持たず、黒漆仕上げの簡素な外観が特徴で、これが「なぜ銀じゃないのか」という疑問を呼びます。撮影や資料作成の際には、写真キャプションを「慈照寺 観音殿(銀閣)」と記載することで、建物名と寺号を明確に区別でき、学術的な記録性も高まります。

また、学術論文や展示資料では、通称と正式名称の併記が一般的で、これにより歴史的背景や文化的文脈を正確に伝えることが可能となります。

銀閣寺の歴史をわかりやすくたどる物語

銀閣寺の歴史は、応仁の乱(1467–1477)による京都の荒廃を背景に始まります。当時、室町幕府の政治的求心力は低下し、文化的価値観の再構築が求められていました。足利義政は政治よりも文化・美術に傾注し、東山文化と呼ばれる新たな美意識を育みます。

その象徴的事業が、山荘「東山殿」の造営でした。1486年に完成した東求堂は、現存する最古の書院造建築とされ、義政の美意識が凝縮されています。1489年には観音殿(銀閣)が上棟されましたが、義政は同年に逝去し、その完成を目にすることはありませんでした。

戦国時代には度重なる兵火で多くの建物が失われましたが、観音殿と東求堂は奇跡的に残存しました。江戸時代に入ると幕府の庇護を受け、伽藍の修復や庭園の再整備が行われました。今日見られる銀閣寺の姿は、この江戸期の復興事業の影響を強く受けています。

歴史的文脈を踏まえると、銀閣寺は華美を退けた簡素枯淡の美学、すなわちわび・さびを体現する文化遺産であり、撮影においても陰影や素材感、余白を生かした構図がその精神性を最もよく表現します。

銀閣寺 銀箔貼られてた? 銀じゃない 理由の真相

銀閣に銀箔が貼られていた証拠は、現在のところ発掘調査や文献記録からは確認されていません。外壁からも銀の痕跡は検出されておらず、初期計画段階から銀色の外装を意図していた可能性は低いと考えられています。呼称「銀閣」は、祖父・足利義満が建立した金閣(金箔貼り)との対比による後世の呼び名が有力です。

建築様式としては、下層の心空殿は書院造、上層の潮音閣は禅宗様仏堂形式を採用しており、漆塗装と木地の質感が落ち着いた風格を醸し出します。この素材感は光や天候によって印象が変化し、銀色のような反射効果を見せることもあります。

撮影においては、銀色でないことをむしろ魅力とし、黒漆と白砂、苔の緑を組み合わせることで、静謐な雰囲気を強調することが可能です。順光の明瞭さだけでなく、曇天や朝夕の斜光といった柔らかい光条件を選択すると、立体感と質感の表現力が高まります。

銀閣寺 銀に見える美しい外観の秘密

銀閣が時に銀色に見えるの(?見えるわけではないが・・・)は、単なる視覚的錯覚ではなく、光学的条件と環境要因が関係しています。黒漆塗りの外壁は直射光を柔らかく反射し、周囲の白砂(銀沙灘)や錦鏡池の水面がレフ板のような役割を果たして、光を建物へ反射させます。特に曇天時の拡散光や、早朝・夕暮れの低角度光は反射の質を均一化し、金属的な鈍い輝きを引き出します。

また、夜間に月光が強く降り注ぐ条件下では、白砂と池の反射が相まって銀色のような視覚効果が高まります。もっとも、境内は通常夜間非公開であるため、この効果を実際に撮影するのは困難です。

そのため、早朝や夕方の光を利用し、ホワイトバランスをやや寒色寄り(5000K前後)に設定することで、類似した銀色の質感を再現できます。このように、外観の美しさは建材と光環境の相互作用によって成立しており、意図的に計画された銀箔とは異なる自然の演出といえます。

美しい外観が狙えるおすすめ撮影スポット

池の北側小径:側面構図で撮ると、光の回り込みによる外壁の色変化をとらえやすく、屋根の反りや鳳凰像も立体的に描写できます。

錦鏡池の南東側遊歩道:池越しに銀閣が正面に見える定番ポジション。午前中は順光、午後はやや逆光気味で水面に輝きが出やすく、反射光による銀色感が強調されます。

銀沙灘の正面付近:白砂からの反射光が観音殿の外壁を照らし、細部まで明瞭に描写できます。特に曇天時は反射が均一になり、漆の質感が際立ちます。

展望台(境内奥の高台)からの俯瞰:銀閣を背景の東山とセットで撮影できるスポット。早朝は建物正面に柔らかい光が差し込み、背景の山肌がやや暗く落ちることで銀閣の輪郭が引き立ちます。

銀閣寺 なぜ銀じゃないからこそ楽しめる観光体験

●このセクションで扱うトピック

- 銀閣寺 魅力 見どころを徹底ガイド

- 銀閣寺 参道で感じる京都らしい情緒

- 銀閣寺 夜のライトアップが描く幻想世界

- 銀閣寺 撮影OK? 写真映えスポットまとめ

- 銀閣寺 庭 つくり 構造に秘められた美学

- 銀閣寺 東求堂 鳳凰に宿る歴史の息吹

- 銀閣寺 うどん おめんで味わう京都の味

- 撮影の基本装備の目安

- 銀閣寺 なぜ銀じゃないを知って訪れる価値

銀閣寺 魅力 見どころを徹底ガイド

銀閣寺の見どころは大きく三つに分類できます。

第一の見どころ:観音殿(銀閣)と白砂の造形

観音殿(銀閣)とその前景に広がる銀沙灘と向月台は、銀閣寺を象徴する景観です。白砂による幾何学的な造形は、観音殿の落ち着いた色調と鮮やかな対比を成し、時間帯や天候によって陰影が変化します。午前中は柔らかい光が砂のテクスチャーを際立たせ、午後は斜光が立体感を強調。冬場の積雪時には白砂と雪が溶け合い、より一層幻想的な景色が広がります。

第二の見どころ:錦鏡池を中心とした池泉回遊式庭園

錦鏡池は、庭園美と光学的な魅力を兼ね備えた場所です。無風時の水面はまさに鏡のようで、銀閣や松、紅葉、雪景色が鮮やかに映し出されます。偏光フィルターを活用すれば反射を抑え、水底の石や水草まで描写可能。逆に反射を活かすと水墨画のような趣が出せます。春の新緑、秋の紅葉、冬の雪化粧など、四季で異なる色彩を楽しめます。

第三の見どころ:高台展望所からの俯瞰ビュー

東側の高台展望所からは、銀閣、銀沙灘、本堂、東求堂までの配置関係を一望できます。庭園全体の構造を俯瞰で理解できるため、初めて訪れる方にもおすすめ。午後の光が均等に差し込み、全景撮影に最適です。望遠レンズを使えば、庭園の奥行きや建物のディテールを圧縮効果で印象的に切り取れます。

●さらに押さえておきたい見どころ

鳳凰像:観音殿屋根の頂上に輝く鳳凰像は、望遠レンズで捉えると細部の造形美が際立ちます。午後の斜光が当たる時間帯がベスト。

東求堂:国宝に指定される書院造の傑作。特に内部の同仁斎は、日本最古の四畳半茶室として知られ、外観だけでも風格が感じられます。

苔むす庭園:境内全域に広がる苔は、雨上がりに色が深まり、被写体としても美しい存在。マクロレンズで苔のディテールを撮るのもおすすめです。

四季折々の植栽:春の桜、夏の深緑、秋の紅葉、冬の雪景色と、訪れる季節によって全く異なる表情を見せます。特に秋の紅葉は庭園全体を包み込み、観音殿とのコントラストが鮮烈です。

参道の石畳と門構え:参道の両脇には土塀や竹垣が整然と続き、門前の佇まいが風情を演出します。入場前後に撮影すると、物語性のある構成写真になります。

銀閣寺 参道で感じる京都らしい情緒

銀閣寺の総門へと続く参道は、観光地としての賑わいと、古都らしい情緒を同時に味わえる空間です。道沿いには和菓子店や抹茶カフェ、京漬物の老舗、手工芸品店などが並び、店先には季節の花や暖簾が彩りを添えます。途中に架かる銀閣寺橋からは小川のせせらぎが聞こえ、歩く人々の足取りをゆったりとしたものにします。

参道の中でも特に印象的なのが「銀閣寺垣」と呼ばれる高い生け垣の小路です。この道はゆるやかに曲がっており、視界を区切りながら少しずつ境内へと誘います。

心理的にも、俗世から静謐な寺域へと移行する「導入部」として機能しています。撮影では、望遠レンズで奥行きを圧縮し、人の流れや提灯の明かりをリズミカルに配置すると京都らしい温かみが表現できます。混雑時には人物をあえてシルエットにする構図や、被写界深度を浅くして背景を柔らかくぼかす手法が有効です。

銀閣寺 夜のライトアップが描く幻想世界

銀閣寺は通常、夜間拝観を行っていないため、境内でのライトアップ撮影は不可能です。しかし、夜の銀閣寺エリアには魅力的な代替プランがあります。参道の街灯や周辺の哲学の道の灯りは、控えめながらも京都らしい情緒を漂わせます。

特に秋の紅葉シーズンには、近隣寺院で期間限定の夜間特別公開が実施され、永観堂(金堂と放生池の紅葉ライトアップ)や金戒光明寺、無鄰菴などが代表的なスポットです。

夜景撮影を組み込む場合は、日没後にこれらの寺院で光と影が織りなす幻想的な紅葉景色を撮影し、翌朝に銀閣寺でしっとりとした拡散光のシーンを撮る「二段構え」のスケジュールが効率的です。

秋季夜間公開の実施日や拝観時間は毎年変動するため、京都市観光協会や各寺院公式サイト(例:京都市観光協会公式サイト )で事前に最新情報を確認することが重要です。こうした事前調査と組み合わせることで、銀閣寺を中心とした1泊2日の撮影・観光プランがより充実します。

銀閣寺 撮影OK? 写真映えスポットまとめ

銀閣寺の境内では、一般的に屋外での撮影は許可されています。ただし、建物内部や特別公開エリアは撮影禁止となる場合があり、案内板や係員の指示に従う必要があります。また、三脚や自撮り棒の使用は安全面や混雑緩和のために制限されることが多く、長時間の場所占有も避けるべきです。

主要スポットの特徴と撮影のポイントは以下の通りです。

- 銀沙灘と向月台前

幾何学的な白砂造形と楼閣の落ち着いた外観が対比を成す。早朝の柔らかな光が砂紋を際立たせる。焦点距離は24〜35mm程度が有効で、人の切れ間を見計らって短時間で撮影するのがコツ。 - 錦鏡池畔

池面に映る銀閣と樹木のリフレクションが魅力。無風時の早朝が最適。焦点距離は35〜70mmが使いやすく、偏光フィルターで反射量を調整することで水面の色彩コントロールが可能。 - 高台の展望所

境内全景を俯瞰できる位置。午後遅めの斜光で立体感が増す。焦点距離70〜135mmで各要素の配置を整え、水平の維持が重要。 - 銀閣近景

木部や漆の質感表現に適する。曇天時に50〜85mmで撮影すると、影が柔らかくディテールが際立つ。 - 東求堂外観

書院造の端正な意匠を記録できるスポット。午前中の光で柱の直線を強調し、歪曲補正を前提に撮影すると建築の美が保たれる。

訪問前には、銀閣寺公式サイト で撮影可否や公開エリアの最新情報を確認しておくことが望ましいです。

銀閣寺 庭・構造やつくりに秘められた美学

銀閣寺の庭園は、国の特別名勝および特別史跡に指定されており、日本庭園史においても重要な位置を占めます。池泉回遊式庭園の中心には錦鏡池があり、その周囲を回遊しながら四季折々の景色を鑑賞できます。白砂の銀沙灘は抽象的な平面構成を担い、向月台は視線の焦点となる立体構造物として庭園全体のバランスを支えています。

庭園には、洗月泉やお茶の井庭園などの小景も点在し、視線を低くして苔面と石の平行関係を意識すると、写真においても凹凸が整理された落ち着いた画面が得られます。

作庭に関わったとされるのは、室町時代の名庭師・善阿弥およびその子とされる相阿弥で、苔のマット感、砂のシャープさ、石の量感という三要素を調和させた構成が特徴です。この配分を意識すると、鑑賞者は自然と庭園の秩序と美学を理解できる構造になっています。

庭園の設計は、東山文化における「わび・さび」の精神を体現しており、華美な装飾を避け、時間の経過とともに深まる美しさを重視しています。文化庁や京都市の公式解説でも、この庭園が日本庭園の発展に与えた影響の大きさが指摘されています

銀閣寺の境内北東部に位置する東求堂は、1486年に足利義政の持仏堂として建立されました。内部には、わが国現存最古の書院造とされる同仁斎があり、室町時代の住宅建築の完成形とも評価されています。書院造は、座敷・床の間・付書院・違棚などが組み合わされた空間構成で、後世の武家住宅や茶室文化に大きな影響を与えました。

東求堂の屋根上には、鳳凰像が据えられています。鳳凰は古来、中国の伝説に由来する霊鳥で、平和と繁栄の象徴とされ、寺院や宮殿の装飾にしばしば用いられます。金閣寺の金色の鳳凰に比べ、銀閣寺の鳳凰は黒漆と経年変化した銅板による落ち着いた佇まいを見せ、東山文化特有の枯淡な美を物語ります。

撮影においては、望遠レンズで鳳凰を切り取ると、その造形美と背景の対比が際立ちます。空だけを背景にすると平面的になりやすいため、背後に樹冠や山肌を重ねることで奥行きと階調が生まれます。文化財保護の観点から、建物への接近は制限される場合があるため、撮影位置や角度の選定は現地での観察と係員の指示に従うことが必須です。

銀閣寺 うどん おめんで味わう京都の味

銀閣寺参道近くに位置する「おめん 銀閣寺本店」は、撮影や観光の合間に立ち寄りやすい老舗のうどん専門店です。店名の「おめん」は、上州(群馬県)産小麦を使った特製麺を指し、コシと喉ごしの良さが特徴です。提供されるのは、温かいうどんだけでなく、冷たいつけ麺スタイルも人気で、薬味として季節の京野菜が添えられます。

つけ汁は鰹節をベースに、昆布や椎茸の旨味を加えた濃いめの関西風出汁。特に撮影で長時間歩いた後には、消化に優しく塩分補給にも適しており、体力回復の一助となります。混雑を避けるためには、昼食は11時台または14時以降に取るのがおすすめです。

撮影スケジュールと移動計画に組み込みやすい立地であるため、日照条件の良い時間帯を主な撮影に充てる戦略が立てやすくなります。詳細な営業時間や季節限定メニューは公式サイトで確認できます。

撮影の基本装備の目安

銀閣寺の撮影では、被写体までの距離、構図の意図、光環境によって最適な焦点距離と機材構成が変わります。特に観光地である銀閣寺は混雑する時間帯が多く、三脚使用も制限されるため、軽量かつ高画質なズームレンズと、低照度でも対応できるカメラボディが重要です。

1. 標準ズームレンズ(24–70mm前後)

全景からディテールまで幅広く対応可能。広角端(24mm)では銀沙灘と銀閣を同時に収める全景構図、中望遠域(70mm付近)では建物の木組みや漆の質感などを引き寄せて撮影できます。

推奨レンズ例

- Canon RF 24-70mm F2.8L IS USM(開放F2.8、手ブレ補正最大5段分)

- Nikon NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S(解像力が高く、防塵防滴構造)

- Sony FE 24-70mm F2.8 GM II(質量約695gと軽量、逆光耐性も良好)

選定理由

広角から中望遠までカバーできるため、構図の自由度が高く、レンズ交換の回数を減らせる。F2.8通しにより曇天や夕方の柔らかい光でもISOを抑えられ、階調の豊かな仕上がりが期待できます。

2. 望遠ズームレンズ(70–200mm前後)

混雑を避けて人物を排除した切り取りや、屋根上の鳳凰像を背景の山肌と組み合わせて圧縮効果を狙う際に有効。背景を引き寄せることで立体感が際立ちます。

推奨レンズ例

- Canon RF 70-200mm F2.8L IS USM(伸縮式で携帯性に優れる)

- Nikon NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S(VR最大5.5段分の手ブレ補正)

- Sony FE 70-200mm F2.8 GM OSS II(軽量化され、AF速度も高速)

選定理由

望遠は人混みの後方からでも画角を調整しやすく、ディテール強調や背景整理が可能。また圧縮効果により、背景の木々や山のテクスチャが密度高く写ります。

3. 広角ズームレンズ(16–35mm前後)

限られた撮影ポジションから銀沙灘と観音殿を同一フレームに収めたい場合に最適。広角は遠近感を強調でき、銀沙灘の砂紋を手前に大きく入れる構図が映えます。

推奨レンズ例

- Canon RF 15-35mm F2.8L IS USM(広角端15mmでより大胆な構図も可能)

- Nikon NIKKOR Z 14-30mm f/4 S(フィルター装着可能で軽量)

- Sony FE 16-35mm F2.8 GM(開放から高解像、星景にも対応)

撮影ポイント

- 被写界深度を深くするためF8〜F11に設定し、砂紋から楼閣までシャープに描写

- 錦鏡池の水面は偏光フィルター(CPL)で反射をコントロールし、水鏡の透明感を強調

4. 軽量単焦点レンズ(35mm・50mm)

混雑時や短時間勝負の撮影では、開放値が明るい単焦点レンズが有効。軽量で機動力が高く、背景のぼかしを活かした人物入りのスナップにも適します。

推奨レンズ例

- Canon RF 35mm F1.8 MACRO IS STM(近接撮影対応で草花のディテールも撮影可能)

- Sony FE 50mm F1.4 GM(高解像と美しいボケ味)

- Nikon NIKKOR Z 40mm f/2(重量約170gと超軽量)

5. その他おすすめアイテム

- 偏光フィルター(CPL):水面や漆面の反射を調整し、色彩をクリアに再現

- 軽量一脚:混雑時でも安定性を確保(銀閣寺境内は三脚使用制限あり)

- 予備バッテリーと高速SDカード:連写やRAW撮影時のバッファ確保

- 防塵防滴レインカバー:突然の小雨でも機材を保護

このように、ズームと単焦点を使い分け、光条件と混雑状況に合わせて機材を最適化することで、銀閣寺の建築美と庭園の魅力を最大限に引き出せます。

銀閣寺 なぜ銀じゃないを知って訪れる価値

- 銀色でない理由を理解すると素材感の写真設計が進む

- 公式名称と通称の違いを押さえるとキャプション精度が上がる

- 黒漆と白砂の対比は曇天でも美しい写真表現になる

- 錦鏡池の水鏡は早朝無風に狙いを定めると成功率が高い

- 展望所は俯瞰の配置が整い建築と庭園の関係が一望できる

- 銀沙灘と向月台は幾何学構図で静謐さを強調できる

- 東求堂は外観の直線を正確に捉えると格が出る

- 鳳凰像は望遠で背景を整えると象徴性が際立つ

- 参道は望遠の圧縮で京都らしい賑わいを品よく写せる

- 夜は周辺ライトアップと組み合わせて行程を最適化できる

- 撮影マナーの遵守が快適な鑑賞動線と作品制作を両立させる

- レンズは24–70mm中心に広角と望遠を補助で組むと対応力が増す

- WBを寒色寄りに調整すると銀に見える印象を作りやすい

- 砂紋や苔は被写界深度を浅くして質感を引き立てられる

- 食事休憩を計画に組み込むと日照の良い時間に集中できる

コメント