「モニターオーバードライブとは何か?」と検索する人の多くは、ゲーミングディスプレイの性能を最大限に活かす方法を探しているはずです。オーバードライブとは、液晶の応答速度を改善し、動きの激しいシーンでも残像を抑えるための機能です。

特にモニター オーバードライブとfpsの関係は深く、視認性の高さが勝敗に直結するFPSゲームでは欠かせません。一方で、モニター オーバードライブの寿命やデメリットが気になる人も多く、誤った設定によって画質の乱れや目の疲労を招くケースもあります。

この記事では、ディスプレイのオーバードライブとは何かをはじめ、モニター オーバードライブの設定方法や注意点、モニター MPRTとはどう違うのかといった点まで、基礎から丁寧に解説します。

- モニターオーバードライブの仕組みと効果

- 残像や応答速度との関係

- 適切な設定方法と注意点

- 寿命や画質への影響

モニターオーバードライブとは何か?寿命や設定方法まで徹底解説!

オーバードライブは、ゲーミングモニターにおける応答速度を高めるための重要な機能です。特にFPSやレースゲームなど動きの激しいジャンルでは、残像を軽減し、敵の動きをはっきりと視認することが勝敗に直結します。しかし、設定を誤ると逆に画質が乱れたり、目の負担が増えるなどのデメリットもあるため注意が必要です。

この記事では、オーバードライブの基礎から効果、注意点、設定方法、そしておすすめの活用シーンまでをわかりやすく解説します。

ディスプレイのオーバードライブとは?ゲーミングに必須の理由

オーバードライブとは、モニターの応答速度を向上させるための補正機能です。特に、FPSやレースゲームなどの動きが激しいジャンルにおいては、映像の残像やぼやけを軽減し、視認性を高める効果があります。

この機能は、液晶パネルの色が変化するスピード、つまり「応答速度」が関係しています。本来、液晶は前の色から新しい色に切り替わる際、わずかに遅延が発生します。オーバードライブを使うことで、内部的に電圧を強めてその切り替えを素早くし、表示のズレや残像を抑えられるのです。

例えば、敵が素早く横切るような場面でも、ぼやけずにはっきり視認できるため、反応が一瞬でも速くなります。これにより勝率にも影響が出ることから、多くのプロゲーマーや上級者が重視している機能です。

ただし、効果が強すぎると逆に映像が乱れる「オーバーシュート」と呼ばれる現象が起こる場合もあるため、バランスの取れた設定が必要です。

オーバードライブで寿命は縮む?

モニターのオーバードライブを使うことで寿命が縮むという声を聞くことがありますが、実際にはそれほど大きな心配はありません。ただし、誤った使い方や過度な設定が原因で、間接的に影響が出る可能性は否定できません。

これは、オーバードライブによってパネルに通常以上の電圧がかかるためです。その状態が常に続くと、長期的には部品の劣化を早める可能性もあります。特に高温環境での長時間使用や、最強設定を常に使っている場合は注意が必要です。

実際にユーザーの声を見ると、「ハイモードで3年使い続けたら、色ムラが出てきた」という報告もあります。もちろん、これは個体差や使い方にも左右されるため、すべてのモニターに当てはまるわけではありません。

このため、オーバードライブは中〜高設定で運用しつつ、長時間連続で使用する場合は適度に休ませるといった運用が現実的です。完全に寿命を左右するわけではありませんが、丁寧に使うことで長く快適に使えるでしょう。

オーバードライブのデメリット|画質劣化や逆効果に注意

オーバードライブは応答速度を改善する一方で、設定次第ではデメリットも発生します。最も多いのが「逆残像」や「オーバーシュート」と呼ばれる表示の乱れです。

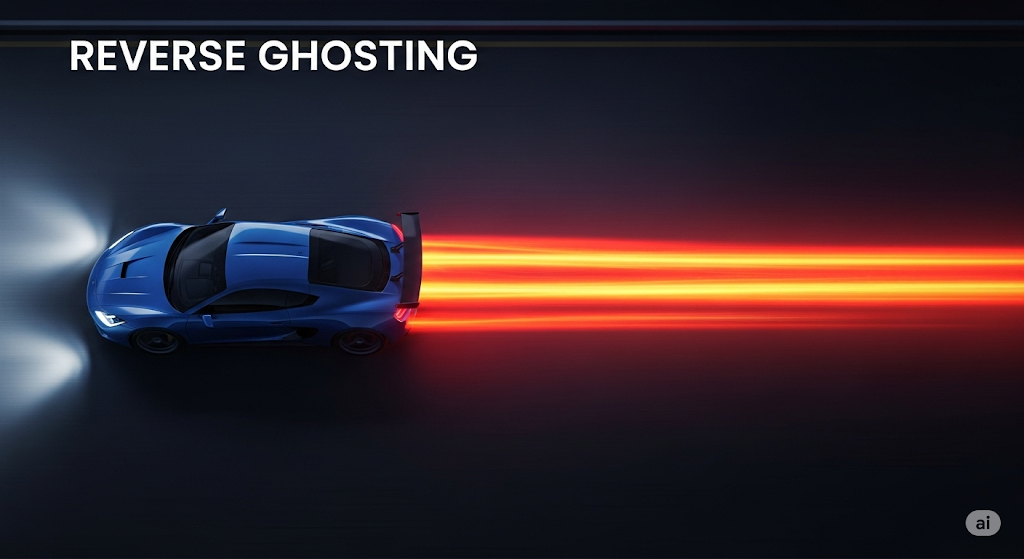

逆残像とは、動いているオブジェクトの後ろ側に本来とは逆の色や形が一瞬だけ残って見える現象です。この原因は、画面の表示が切り替わる際に、本来の色を通り越して一時的に別の色まで行き過ぎてしまうことにあります。

これをもう少し詳しく説明すると、オーバードライブ機能は応答速度を速めるために液晶へ通常よりも高い電圧をかけて、色の変化を強制的に加速させています。しかし、電圧が強すぎたり、補正の計算が合っていない場合、液晶の分子が目標の色をオーバーしてしまい、一度「行き過ぎて」から戻る動きをします。これにより、目には「逆方向にずれた影」や「色のにじみ」のようなものが見えてしまうのです。

この現象は「オーバーシュート(overshoot)」とも呼ばれており、技術的には「オーバーシュート=目標値を越えてしまう信号応答の乱れ」と表現されます。たとえば、グレーから黒に切り替わる際、信号が黒を通り越して暗い赤に一瞬だけ変化し、その後に黒へ戻る…というようなイメージです。

これが実際にどう見えるかというと、白背景で黒い文字を高速スクロールしたとき、文字の後ろ側に「黒より濃い影」や「赤みがかった縁取り」が一瞬だけ表示されます。これが逆残像の典型的なパターンです。

こうなると、本来視認性を上げるための機能がかえって邪魔になる場合もあります。表示がくっきりするどころか、文字や映像の輪郭が不自然に滲んで見え、集中力を妨げる原因にもなり得ます。

また、強すぎる設定では色の再現性が崩れたり、映像全体がギラついて見えることもあります。ゲーミング用途には有効でも、写真編集や映像鑑賞には向かないケースもあるため、使い分けが大切です。

さらに、目の疲れを感じやすくなるという声も一部にはあります。これは、画面のチラつきや不自然な残像が視覚的ストレスとなり、目に負担を与えるためです。設定を調整することで緩和できる場合もあるため、使用中に違和感を覚えたら見直すことをおすすめします。

モニター オーバードライブとFPSの相性抜群?プロも使う設定とは

FPS(ファーストパーソン・シューティング)ゲームでは、一瞬の判断が勝敗を分けることも珍しくありません。このようなジャンルでオーバードライブは非常に有効です。

理由は、素早く動く対象の「残像」を減らすことができるからです。敵の動きがはっきり見えることで、照準を合わせやすくなり、反応速度も向上します。これは、プロゲーマーがほぼ例外なくオーバードライブを活用している理由の一つでもあります。

例えば、144Hzや240Hzの高リフレッシュレートモニターを使う場合、オーバードライブと組み合わせることで本来の性能を引き出すことができます。応答速度が追いついていないと、せっかくの高フレームレートも効果を発揮しにくいためです。

一方で、やり過ぎには注意が必要です。過度な設定は前述の通りオーバーシュートを引き起こし、視認性が落ちてしまいます。ゲームごとにベストな設定が異なるため、実際にプレイしながら自分に合ったレベルを見つけるのが理想です。

モニター オーバードライブ 設定ミスで逆効果?正しいやり方を解説

オーバードライブの設定を誤ると、快適さどころか、ゲームや作業に悪影響を及ぼす可能性があります。特に、初期設定のまま使っていると、本来の性能を発揮できないままというケースも少なくありません。

モニターには多くの場合、オーバードライブに「オフ」「標準」「高」「最高」など複数のレベルがあります。ゲーム用途であれば、「標準」〜「高」がバランスよく使いやすいとされています。最高設定は応答速度は速いものの、映像が破綻するリスクがあるため注意が必要です。

設定はモニター本体のメニューや、メーカー提供のソフトウェアから調整するのが一般的です。機種によっては、ゲームごとに設定をプロファイル化できるものもあります。

また、映像のチェック方法としては、グレーの背景に黒文字を流すテスト動画を見ると、残像やオーバーシュートの有無がわかりやすくなります。設定変更後は必ず目視でチェックすることをおすすめします。

モニター オーバードライブ やり方

オーバードライブの設定は、モニターの機種によって手順が異なりますが、基本的な流れはほぼ共通です。ここでは一般的な設定方法を紹介します。

- モニター本体のメニューボタンを押す

- 表示されたメニューから「画質」または「応答速度」の項目を選ぶ

- 「オーバードライブ」や「OD」などの表記を探す

- 「オフ」「標準」「高」などから好みの設定を選ぶ

これらの操作は、メーカーによって呼び方が異なるため、取扱説明書や公式サイトのサポートページを確認すると確実です。

例えば、BenQのモニターでは「AMA(Advanced Motion Acceleration)」という名前でオーバードライブ設定が用意されています。一方、LGでは「Response Time」と記載されていることが多く、言葉が異なる点に注意しましょう。

実際の画像や設定画面を確認しながら進めることで、初めての方でも安心して調整できます。記事内で設定画面のキャプチャを掲載すると、より理解が深まるでしょう。

モニターオーバードライブとは何が違う?応答速度やおすすめ機種も紹介

ゲーミングモニター選びで注目される「オーバードライブ」は、映像の応答速度を向上させ、動きの激しいシーンでも残像を抑えるための重要な機能です。特に1msクラスの応答速度を実現できれば、FPSやアクションゲームでの視認性が大きく向上し、操作の正確さや反応速度にも直結します。ただし、設定を誤ると逆に画質劣化や目の疲れを招くこともあるため、用途やスペックに応じた適切な選択が求められます。

本記事では、オンとオフの違いやPCスペックとの関係、1msのメリット、具体的なおすすめモニターまでを丁寧に解説します。

モニター オーバードライブ オフとの違いを体感!使用前に知るべきこと

オーバードライブをオンにすると、映像の応答速度が向上し、動きの激しいシーンでも残像が抑えられます。一方で、オフにしている場合は、本来のパネル性能に任せた表示になるため、特に動きの速い映像ではブレやにじみを感じやすくなります。

この差は、ゲーム中のキャラクターが横切る瞬間や、カーソルを高速で動かしたときに体感しやすくなります。オンにすれば、動きがシャープに表示され、より正確な操作や視認が可能になります。

ただし、オーバードライブの強度が高すぎると、逆に輪郭が強調されすぎて不自然な表示になることもあります。そのため、オフとの違いをしっかり比較した上で、自分の用途に合わせた設定を選ぶことが大切です。

●オーバードライブのオンとオフの違い

| 項目 | オーバードライブ【オン】 | オーバードライブ【オフ】 |

|---|---|---|

| 応答速度 | 速くなる(1ms前後に短縮されることが多い) | パネルの本来の応答速度(例:5ms)に依存 |

| 残像・ブレの発生 | 大幅に軽減、動きの輪郭がくっきりする | 高速移動時にブレや残像が目立ちやすい |

| 表示のシャープさ | 高くなる(ただし設定が強すぎると輪郭が不自然になる) | 滑らかではあるが、ややにじんだ印象になることが多い |

| オーバーシュートのリスク | 設定が高いと発生(逆残像、色ズレなど) | 発生しない |

| ゲームプレイへの影響 | エイムや追尾がしやすく、視認性が向上 | 敵の動きがぼやけやすく、反応が遅れる場合も |

| 映像編集・鑑賞との相性 | 設定によっては色再現に違和感が出る可能性あり | 色の自然さを保ちやすく、映像コンテンツに向いている |

| 目への負担 | 高設定だとちらつきや疲労感が増すケースあり | 比較的負担が少なく、長時間使用にも向いている |

モニター MPRTとは|残像感を左右する応答速度の新指標

モニターの性能を見るうえで欠かせないのが「応答速度」です。その中でも、最近よく目にするようになったのが「MPRT(Moving Picture Response Time)」という指標です。これは従来の「GtG(Gray to Gray)」とは異なり、実際に動いている映像で人間が感じる残像の少なさを測定した値です。

MPRTとは何か?GtGとの違い:一般的な応答速度である「GtG」は、液晶パネルがある色(たとえばグレー)から別の色へ切り替わるまでにかかる時間を測定したものです。一方「MPRT」は、動いている映像の“見た目の残像時間”を測定するもので、人間の視覚に近い感覚での応答速度の指標と言えます。

- GtG:色の切り替え速度を測定(ハード的な動作の速さ)

- MPRT:動きのある映像で、どのくらい残像が残るかを視覚ベースで測定

そのため、MPRTの数値が小さいほど、動きのある映像でもクッキリ見えるということになります。

MPRTの数値はどう解釈する?:MPRTは通常「1ms」〜「5ms」程度の範囲で表示されます。

- MPRT 1ms:非常にシャープで残像感がほぼない

- MPRT 3〜4ms:中程度。一般的なゲーミングに対応

- MPRT 5ms以上:やや残像が目立つ可能性あり

なお、MPRTの測定にはバックライト制御(黒挿入やフリッカー)を伴うことが多く、オーバードライブやリフレッシュレートとの組み合わせで性能が左右されるのも特徴です。

MPRTのメリットとデメリット

メリット

- 実際の使用感に近い指標で、ゲーミング性能の判断に向いている

- 動きの速い映像でも残像を減らしやすく、FPSやスポーツゲームと相性が良い

- モーションブラーが少なく、画面がくっきり見える

デメリット

- MPRTが低い=フリッカー制御を使っている場合が多く、目が疲れやすくなることも

- モニターの設定によってMPRT値が変化しやすい

- バックライトの明るさや画質に影響が出る可能性あり

MPRTを選ぶ際の注意点:モニター選びで「MPRT 1ms」と表記があっても、それがGtG 1msと同じ性能を意味するわけではありません。MPRTとGtGは別の評価軸であり、両方の数値がバランスよく備わっている製品が理想です。

また、MPRTの測定はモニターの設定(リフレッシュレート、バックライト制御、オーバードライブなど)に依存しているため、実際の使用環境に応じたチューニングが重要になります。

「モニター MPRTとは何か?」をまとめると、人間の目にとって“残像がどれだけ少ないか”を表す応答速度の指標です。特に動きの激しいゲームや映像制作では、この数値が低いことで大きなアドバンテージになります。

ただし、MPRTの数値は単独では判断しづらいため、GtGやリフレッシュレート、オーバードライブ設定とあわせてモニターを選ぶことが重要です。用途に応じて、最適な性能バランスを見極めましょう。

モニター オーバードライブ 負荷がかかる?PCスペックとの関係とは

オーバードライブの使用自体が、PCのCPUやGPUに大きな負荷を与えることはほとんどありません。これは、オーバードライブがモニター側の機能であり、PCから送られた映像信号をモニター内で補正する処理だからです。

ただし、PC側のスペックが低く、出力できるフレームレートが低い場合は、オーバードライブの効果を十分に実感できない可能性があります。例えば、60fpsしか出せない環境で240Hzのモニターを使っても、残像の低減効果は限定的です。

また、PCの出力がカクついていると、いくらモニター側で補正しても根本的な映像の滑らかさは改善されません。このような場合は、まずPCの性能を見直す必要があります。

いずれにしても、オーバードライブは高性能なモニターの能力を引き出すための機能であり、PC側がそれに見合った性能を持っていることが前提となります。

モニターの応答速度が1msだと何がいいの?メリットを解説

応答速度1msのモニターを使うことで、動きの速い映像でも表示が遅れにくく、ゲームや映像コンテンツをよりクリアに楽しめます。特にeスポーツや競技系のゲームでは、わずかな表示の遅れが結果に直結するため、応答速度の速さは大きなメリットです。

そもそも、一般的なモニター(オフィス用や事務用途)の応答速度は5ms〜10ms程度であることが多く、安価なモデルでは15msを超えるものも存在します。これらの数値は「液晶の色がある状態から別の状態に切り替わるまでの所要時間」を示しており、数値が小さいほど切り替えが早く、映像がスムーズになります。

これをふまえると、1msという数値は通常のモニターの5分の1〜10分の1の速さということになります。たとえば、5msのモニターでは映像の切り替えに0.005秒かかりますが、1msのモニターであればその時間は0.001秒に短縮されます。このわずか0.004秒の差が、特に動きの速いゲームでは「相手が見えてから撃つまでの時間」に影響するため、体感としては非常に大きな差になります。

また、1msの応答速度であれば、オーバードライブを適切に活用することで、ゴースト(残像)やモーションブラー(ぼやけ)の発生をほぼ感じさせないレベルまで抑えることができます。

例えば、FPSや格闘ゲームでは敵の動きがより自然に見えるため、照準やタイミングのズレが少なくなり、パフォーマンス向上につながります。映像を処理する際も、編集時にスムーズなプレビューが可能になるなど、プロユースでも重宝される理由がそこにあります。

ただし、すべての1ms表記が同じ性能というわけではなく、条件付きの「MPRT(Moving Picture Response Time)」や「GtG(Gray to Gray)」など表記方法に違いがあります。中には「1ms」と書かれていても、特定の条件下でのみ発揮される数値である場合もあるため、購入時には必ず測定方式を確認しましょう。

応答速度が5msと1msの違いは何ですか?意外な落とし穴も紹介

5msと1msの違いは、映像の変化に対する反応速度の差にあります。数字が小さいほど、画面の切り替えが早く、残像が目立ちにくくなる傾向があります。

ただし、スペックの数値だけを見て判断するのは危険です。なぜなら、応答速度の計測方法には「GtG(Gray to Gray)」や「MPRT(Moving Picture Response Time)」といった種類があり、同じ1msでも基準が異なるからです。

実際、5msと1msのモニターを並べて動きを比較しても、使用する場面や個人の感覚によって「ほとんど違いが分からない」と感じる場合もあります。一方で、リフレッシュレートが高く、画面全体の更新が速いモニターでは1msの恩恵をはっきり感じることができます。

このため、単に数値の違いにとらわれず、自分が何に使うか、どのような映像を求めるかで選ぶことが重要です。

「1ms」と「5ms」の違いを実感するためには、数値としてどの程度の差があるのかを理解することが重要です。以下の表では、両者の特徴をできる限り数値で比較しています。

| 項目 | 1msモニター | 5msモニター |

|---|---|---|

| 応答時間(1回の色切り替え) | 約0.001秒(=1/1000秒) | 約0.005秒(=1/200秒) |

| 映像の残像感 | 非常に少ない | やや感じることがある |

| モーションブラー | 目立ちにくい | 残像が線のように見える場合がある |

| ゲームでの視認性 | 動きのある敵もクリアに表示される | 激しい動きでブレて見えることがある |

| フレームあたりの表示更新速度(144Hz換算) | 約14.5%の時間で画面切り替えが完了 | 約72.5%の時間を切り替えに使ってしまう |

| オーバードライブ設定 | 適切に使えば非常に高精度な表示が可能 | オーバードライブに頼らざるを得ない場面も |

| 価格帯(一般的な傾向) | やや高価(特に高リフレッシュ対応モデル) | 比較的安価な製品が多い |

オーバードライブ対応モニタ おすすめ選び方と注目モデル5選

オーバードライブ対応モニターを選ぶ際には、応答速度やリフレッシュレートのバランスに注目することがポイントです。高速な動きに強いモデルを探すなら、「応答速度1ms以下」「リフレッシュレート144Hz以上」を目安にすると良いでしょう。

また、オーバードライブの強度を段階的に設定できるモデルが便利です。これにより、ゲームのジャンルや個人の好みに応じて最適なチューニングが可能になります。

さらに、目の疲れを軽減する「フリッカーフリー」や「ブルーライト軽減」機能があるかどうかも確認しておくと安心です。長時間の使用にも適しています。

1.Acer 23.8″ 144 Hz 1 ms IPS モニター

- 特徴:144 Hz+1 ms応答速度(VRB対応)で、ゲーミングに最適。AMD FreeSyncやブルーライト低減機能も搭載。

- オーバードライブ:複数段階設定可能で、残像軽減に効果的。

- 向いている人:FPSや格闘ゲーム、予算重視で画質も妥協したくない人。

2.Dell G2724D 27″ ゲーミングモニター

- 特徴:IPSパネル、リフレッシュレート不明(おそらく165 Hzクラス)、ゲーミング向け多数機能搭載。

- オーバードライブ:Dell製ゲーミングモデルでは強力なOD(オーバードライブ)設定が可能。

- 向いている人:27″で没入感ある広い画面が欲しい方。

3.BenQ MOBIUZ EX2710 27″ ゲーミングモニター

- 特徴:IPS、応答速度1–2 ms帯、リフレッシュレート高くゲームに適した設計。

- オーバードライブ:複数レベルでの調整可能、チラつきやゴーストに強い。目に優しいアイケア機能搭載。

- 向いている人:目の疲れに配慮しつつ快適ゲーム環境を整えたい方。

4. FeuVision 24″ 144 Hz IPS ゲーミングモニター

- 144 Hz/1 ms仕様で低価格ながら高スペック

- sRGB 99%で色再現性も良く、幅広い用途に使えます

- VESA対応で取り付け自由、オーバードライブの段階設定も搭載

5.JAPANNEXT 21.5″ 144 Hz フルHD モニター

- 特徴:21.5″コンパクト&144 Hz、オーバードライブ運用時で1 ms応答。

- オーバードライブ:高速切り替えが可能で、価格を抑えつつ高リフレッシュを実現。

- 向いている人:サブモニター用途や予算を抑えたゲーム入門者に最適。

オーバードライブ対応モニター 比較表

| 項目 | Acer 23.8″ | Dell G2724D 27″ | BenQ EX2710 27″ | FeuVision 24″ | JAPANNEXT 21.5″ |

|---|---|---|---|---|---|

| パネルタイプ | IPS | IPS | IPS | IPS | 不明(VAまたはIPS) |

| リフレッシュレート | 144 Hz | 推定165 Hz | 144~165 Hz(モデルにより異なる) | 144 Hz | 144 Hz |

| 応答速度 | 1 ms(VRB) | 推定1 ms(GtG) | 1〜2 ms帯(実測値高め) | 1 ms(不明:GtGまたはMPRT) | 1 ms(OD動作時) |

| オーバードライブ設定 | 複数段階設定あり | 強力なOD調整あり | 多段階+補正精度高い | 複数段階設定あり | 高速切り替え可能 |

| サイズ | 23.8インチ | 27インチ | 27インチ | 24インチ | 21.5インチ |

| 色再現性・補助機能 | ブルーライト軽減、FreeSync | ゲーミング向け設定複数 | アイケア、色補正優秀 | sRGB 99%、VESA対応 | 価格重視モデル |

| 向いているユーザー | 画質も重視したコスパゲーマー | 広画面+ゲーム没入感重視 | 長時間プレイや疲労軽減を重視 | 多用途+安価なIPSモデル | 小型+サブ用や入門向け |

●特徴別おすすめ用途

- FPSや格闘ゲーマーでコスパ重視 → Acer 23.8″

- 没入感・大画面でプレイしたい方 → Dell G2724D / BenQ EX2710

- 目の疲れが気になる・映像も楽しみたい方 → BenQ EX2710

- サブモニターや安くIPSが欲しい人 → FeuVision 24″

- とにかく安くて小型がいい人 → JAPANNEXT 21.5″

モニターオーバードライブとは何かを総まとめ|仕組み・効果・注意点まで一気に解説

本記事のまとめを以下に列記します。

- オーバードライブは液晶の応答速度を向上させるモニター機能

- 主にゲーミング用途で残像を抑えるために使われる

- 高速で動く映像でも輪郭がシャープに保たれる

- 電圧を一時的に強めて液晶の色変化を加速させる仕組み

- FPSや格闘ゲームなどで視認性と操作精度が上がる

- 強すぎる設定はオーバーシュート(逆残像)を引き起こす

- 設定は「オフ」「標準」「高」など複数段階ある場合が多い

- 応答速度1msのモニターと併用すると効果がさらに高まる

- 目の疲れや違和感を感じたら設定の見直しが必要

- 寿命への影響は小さいが高設定の常用は避けたほうがよい

- PC性能が低いとオーバードライブの恩恵を得にくい

- 動画編集や写真鑑賞では設定次第で画質が不自然になる

- モニターの応答速度は数値だけでなく測定方式にも注意が必要

- ゲームごとに最適な設定を見つけてプロファイル化すると便利

- 正しく使えば画質とパフォーマンスを両立できる機能である

コメント