ブルーライトカットフィルムは、スマホやPCなどの画面から発せられるブルーライトを軽減し、目の負担を和らげる目的で広く使われています。しかし、ブルーライトカットフィルム デメリットを理解せずに選んでしまうと、思ったほどの効果を感じられなかったり、かえって不便に感じる場合があります。

そもそもブルーライトカットフィルムとは 効果がどのようなものか、またブルーライトをなくす方法には何があるのかを知ることが、正しい対策の第一歩です。中にはブルーライトカットフィルム 意味ないと感じる人や、画面が見にくいと不満を持つ人もいます。ブルーライトカットは何パーセントが理想的ですか?という疑問も多く、使用環境や用途によって適切な数値は異なります。

さらに、屋外ではブルーライトカットフィルム 屋外 青い見え方や色が変わる現象が目立つことがあり、長時間の利用でブルーライトカットフィルム 目が疲れると感じるケースもあります。こうした特徴やブルーライトカットフィルム メリット デメリットを総合的に把握し、自分に合った製品を選ぶことが重要です。

価格を抑えたい場合にブルーライトカットフィルム 100均を検討する人もいますが、価格だけで判断せず、用途や求める性能に合った製品選びが欠かせません。本記事では、これらのポイントを踏まえ、デメリットと上手な活用法を詳しく解説します。

- ブルーライトカットフィルムの主なデメリットと原因

- 理想的なカット率や選び方の基準

- 使用シーン別の注意点と対策方法

- おすすめ商品やコスパの良い選び方

ブルーライトカットフィルム デメリットと知っておきたい効果

この章で解説する内容

- ブルーライトカットフィルムとは 効果をわかりやすく解説

- ブルーライトをなくす方法は?簡単に始められる対策集

- ブルーライトカットフィルム 意味ないと言われる理由と真相

- ブルーライトカットフィルム 見にくいと感じる状況と改善策

- ブルーライトカットは何パーセントが理想的ですか?選び方の目安

ブルーライトカットフィルムとは 効果をわかりやすく解説

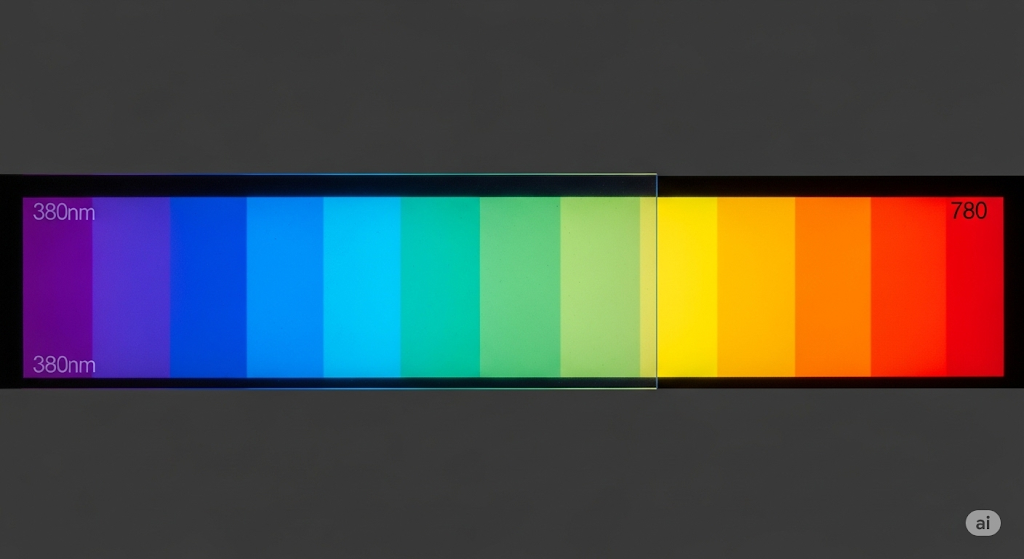

ブルーライトカットフィルムは、スマートフォンやパソコン、タブレットなどの液晶画面から放出される短波長の光(ブルーライト)を軽減するために貼り付ける透明シートです。ブルーライトは波長がおよそ380〜500ナノメートルの範囲にあり、可視光線の中でもエネルギーが強いとされています。この光は網膜まで到達する可能性があり、長時間浴び続けると眼精疲労や体内時計の乱れにつながるといわれています。

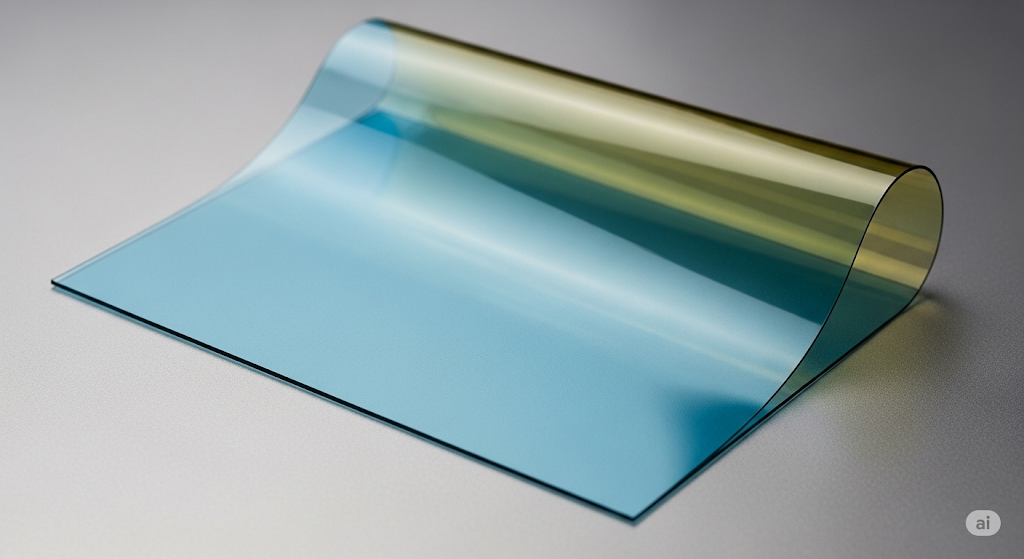

フィルムには大きく分けて吸収型と反射型の2種類があります。

- 吸収型は特殊な色素を利用してブルーライトを取り込み、光を吸収する仕組みで、色の変化が比較的少なく自然な表示が保たれやすい反面、カット率はやや低めになる傾向があります。

- 反射型はコーティング加工でブルーライトを反射させる仕組みで、カット率を高めやすいメリットがありますが、画面の色味が変わったり光の映り込みが目立ちやすいという特徴があります。

ブルーライトカット効果としては、眼精疲労やドライアイの軽減、就寝前の使用による睡眠リズムの乱れ防止に寄与する可能性があるとされます。特に夜間や暗い環境で画面を使用する際には、光刺激を和らげる効果が期待できます。ただし、効果の感じ方は個人差があり、製品ごとのカット率や使用環境によっても差が出ます。例えば、昼間の明るい環境では体感しにくい場合があるため、導入時には過信せず、自分のライフスタイルや用途に合わせた選び方が重要です。

吸収型・反射型別の特徴一覧

| 項目 | 吸収型ブルーライトカットフィルム | 反射型ブルーライトカットフィルム |

|---|---|---|

| ブルーライト軽減方式 | 青色光をフィルム内部で吸収して減らす | 青色光を反射させて減らす |

| 色味の変化 | 少ない(自然な表示を維持しやすい) | やや多い(暖色寄りや青みが目立つ場合あり) |

| カット率の傾向 | 中程度(20〜35%が一般的) | 高め(30〜45%以上も可能) |

| 映り込み | 少ない | 光の反射が増えやすい |

| 屋外での見え方 | 比較的安定している | 直射日光下で青っぽく見えることがある |

| 視認性 | 色再現性重視の用途に向く | 長時間作業やブルーライト低減重視に向く |

| 向いている用途 | デザイン作業、写真編集、動画鑑賞 | オフィスワーク、ゲーム、目の疲労軽減目的 |

| 主なデメリット | カット率がやや低め | 色変化・映り込みが気になる場合がある |

また、最近ではアンチグレア加工や抗菌加工が施された多機能タイプも登場しており、反射防止や衛生面でのメリットも同時に得られる場合があります。こうした追加機能も比較しながら、自分にとって最適なブルーライトカットフィルムを選ぶことが、快適な画面環境づくりの鍵となります。

ブルーライトをなくす方法は?簡単に始められる対策集

ブルーライトを減らす方法は、ブルーライトカットフィルム以外にも複数あり、日常生活の中で手軽に取り入れられるものが多くあります。ここでは、代表的な方法ごとに特徴や効果を解説します。

1. デバイスのブルーライト低減モードを活用する

多くのスマホやPC、タブレットには、ブルーライト低減モード(ナイトモード、ブルーライトフィルターなど)が標準搭載されています。この機能を有効にすると、画面の色温度が暖色寄りになり、ブルーライトの放出量が減少します。時間帯を指定して自動的に切り替える設定も可能なため、就寝前や夜間の使用時に特に有効です。

注意点として、色味が変わるため画像編集や色確認が必要な作業では適用を控えるか、一時的に解除する必要があります。

2. ブルーライトを抑えた照明を選ぶ

室内の照明もブルーライトの発生源のひとつです。特に白色や昼光色のLEDはブルーライト成分が多いとされます。ブルーライトを減らすには、暖色系(電球色)のLEDやブルーライト低減機能付き照明への切り替えが有効です。

また、寝室の照明は暗めで暖かみのある色合いにすると、入眠がスムーズになるとされています。

3. ブルーライトカットフィルムを使う(本記事の主題)

ブルーライトカットフィルムは、スマホやPC、タブレットなどの画面に貼ることで、発せられるブルーライトを吸収または反射して軽減します。吸収型は色の変化が少なく自然な表示が保ちやすい一方、カット率はやや低め。反射型は高いカット率を実現しやすい反面、色味の変化や映り込みが起こる場合があります。

フィルムは常時画面を保護しながら対策できるため、デバイスの使用時間が長い人や外出先でも利用する人に向いています。

4. 就寝前のスクリーンタイムを減らす

寝る直前までスマホやPCを見ていると、ブルーライトによって脳が覚醒し、睡眠の質が低下する可能性があります。就寝の1〜2時間前は、できるだけ画面から離れ、読書やストレッチなどのリラックスできる活動に切り替えることが推奨されます。

この習慣はブルーライト対策だけでなく、目の乾燥や疲れの軽減にもつながります。

5. PCメガネ(ブルーライトカットメガネ)の活用

PCメガネは、レンズにブルーライトを吸収または反射するコーティングが施されており、裸眼よりも効率的にブルーライトを減らせます。度付き・度なしの両方があり、オフィスワークや長時間のPC作業、ゲームプレイ時に有効です。

ただし、カット率が高すぎると色味が大きく変わるため、作業内容や好みに合わせた選択が必要です。

6. 方法を組み合わせることの重要性

ひとつの方法だけに頼るよりも、複数の方法を組み合わせることでブルーライトの影響をより効果的に減らすことができます。例えば、日中はPCメガネを使用し、夜間はブルーライト低減モードと暖色系照明を併用しつつ、スマホにはブルーライトカットフィルムを貼るといった工夫が効果的です。

この形にすると、ブルーライトカットフィルムを他の方法と並列で解説しつつ、選択や組み合わせのヒントも盛り込めます。

希望があれば、この内容に各方法のカット率や特徴を比較した表も追加できます。これによりSEO的にも専門性が上がります。

ブルーライトカットフィルム 意味ないと言われる理由と真相

ブルーライトカットフィルムが意味ないとされる背景には、使用者が期待した効果を得られなかったという経験が一定数存在することが挙げられます。しかし、その多くは製品や使用環境、個人の感じ方に起因するものであり、必ずしもフィルム自体に効果がないという意味ではありません。

1. カット率が低い製品を選んでいる

市販されているブルーライトカットフィルムは、カット率が20%程度のものから40%以上のものまで幅があります。カット率が低ければブルーライトの低減効果は限定的で、長時間の使用でも変化を感じにくくなります。パッケージに記載された数値を必ず確認し、自分の使用目的に合った製品を選ぶことが必要です。

2. 用途や環境に合わないフィルムタイプを使用している

ブルーライトカットフィルムには吸収型と反射型があり、特性が異なります。色味の変化を嫌って吸収型を選んだ結果、カット率が物足りなく感じることもありますし、反射型を選んで映り込みが増え、かえって見づらくなるケースもあります。また、屋外での使用や強い光源下では効果を体感しづらいこともあります。

3. ブルーライトの影響を受けにくい体質や使用習慣

個人差として、ブルーライトによる眼精疲労や睡眠への影響がそもそも少ない人もいます。この場合、フィルムを使用しても大きな変化を感じないことがあります。また、短時間しかデバイスを使わない人は、効果を実感する機会自体が少なくなります。

4. 視覚的な変化が少なく心理的に実感しづらい

ブルーライトカットフィルムは透明に近いものが多く、見た目の変化がほとんどありません。そのため、貼った直後でも「何も変わっていない」と感じやすく、心理的に意味がないと判断してしまうケースがあります。特にカット率が中程度の場合、この傾向は強くなります。

5. 効果を引き出すための確認ポイント

こうした理由から、導入前には以下を確認することが重要です。

- 製品のブルーライトカット率

- 吸収型か反射型かのタイプと特徴

- 使用環境(室内・屋外、光源の位置など)

- 他のブルーライト対策との併用可否

これらを踏まえて適切な製品を選べば、ブルーライトカットフィルムは十分に活用できる可能性があります。

ブルーライトカットフィルム 見にくいと感じる状況と改善策

ブルーライトカットフィルムを貼ると見にくいと感じるのは、反射や色味の変化が原因の場合が多いです。特に反射型フィルムでは、光源の位置によって画面に映り込みが発生しやすくなります。

改善策としては、アンチグレア加工が施されたフィルムを選ぶ、室内照明の位置を調整する、画面の明るさ設定を見直すなどがあります。また、色の変化に敏感な人は吸収型フィルムの方が快適に使える傾向があります。

ブルーライトカットは何パーセントが理想的ですか?選び方の目安

ブルーライトカット率は、一般的に20〜40%程度がバランスの良い範囲とされています。数値が高ければ高いほどブルーライトを効果的に減らせますが、その反面、画面の色味が大きく変化しやすく、作業や映像鑑賞に影響を与える場合があります。逆にカット率が低すぎると、長時間の使用でも目の負担軽減効果を十分に感じられない可能性があります。

カット率と画面の見え方の関係

- 20〜25%:色再現性が高く、色味の変化が少ない。写真やデザイン作業など色精度が重要な用途に適している

- 30〜35%:目の疲労軽減と自然な色味のバランスが良く、一般的なオフィスワークや動画視聴に向いている

- 40%以上:強力なブルーライト軽減が可能で、長時間のゲームやPC作業に有効。ただし色味の変化や画面の黄ばみが目立つことがある

用途別の理想的なカット率

- 長時間のデスクワーク・事務作業:30〜40%

- 映画や動画視聴中心の利用:30%前後

- 色合わせや写真・デザイン作業:20〜25%

- 目の疲れが強く気になる人:40%以上(色変化を許容できる場合)

選び方のポイント

- 公式のカット率表示を必ず確認

メーカーや製品によって測定方法や表示基準が異なるため、信頼できる試験結果を参考にすることが重要です。 - レビューや使用感をチェック

同じカット率でも、フィルムの種類(吸収型・反射型)やコーティングによって見え方が変わるため、実際に使用した人の評価が役立ちます。 - 色味の変化を試す

購入前にサンプルや店頭展示で色の変化を確認しておくと、作業や趣味への影響を予測しやすくなります。

以上を踏まえると、ブルーライトカット率は高ければ良いというわけではなく、自分の用途や許容できる色味の変化に合わせて選ぶことが最も重要です。

シーン別で見るブルーライトカットフィルム デメリット活用術

- ブルーライトカットフィルム 屋外で青く見える理由と色変化への対策

- ブルーライトカットフィルム 目が疲れるときの原因と解決策

- ブルーライトカットフィルム メリット デメリットを総合比較

- ブルーライトカットフィルム おすすめの選び方と注意点

ブルーライトカットフィルム 屋外で青く見える理由と色変化への対策

ブルーライトカットフィルムは、液晶画面から発せられる短波長の光を軽減する効果がありますが、使用環境やフィルムの種類によっては、画面の色味が変わることがあります。特に屋外で「青っぽく見える」と感じたり、全体的に色が暖色寄りになる現象は、多くのユーザーが経験する特徴です。

●屋外で画面が青く見える仕組み

屋外で反射型ブルーライトカットフィルムを使用すると、直射日光や強い光を受けた際に画面が青みがかって見えることがあります。これは、反射型フィルムの表面コーティングが特定の波長を反射する際、光の干渉によって青色成分が強調されるためです。特に明るい環境ではこの影響が顕著になり、色味の違和感や視認性の低下を招くことがあります。

●室内外での色変化の仕組み

ブルーライトカットフィルムは、青系の光を抑制することでブルーライトを減らすため、画面が暖色寄りになったり、黄色みがかって見えることがあります。この現象は吸収型・反射型のいずれでも発生しますが、反射型は光の反射が加わる分、色変化がより目立ちやすい傾向にあります。

●色変化が作業に与える影響

映画や動画視聴、一般的なブラウジングでは色変化の影響は小さい場合が多いですが、デザインや写真編集のように色の正確さが求められる作業では問題になることがあります。青色成分の減少によって、実際よりも暖色寄りの表示となり、色合わせや微調整が難しくなる可能性があります。

●青く見える・色変化を抑えるための対策

- 色変化の少ない吸収型フィルムを選ぶ:吸収型は青色光を吸収して減らす方式で、反射による青色の強調が起こりにくい

- 画面の輝度を適切に調整する:屋外では明るさを一時的に上げることで視認性を改善できる

- サンシェードや日陰の活用:直射日光を避けることで、色変化や映り込みを軽減できる

- 作業内容に応じてフィルムを使い分ける:色再現性が必要なシーンではフィルムを外すか、PC設定のブルーライト低減機能に切り替える

●使い分けのすすめ

ブルーライトカットフィルムの色変化は構造上避けられませんが、用途や環境に応じて使い分けることで、そのデメリットを最小限に抑えることが可能です。例えば、屋外での作業時や色精度が求められる場面では吸収型フィルムや設定機能を活用し、長時間の動画視聴や一般作業時は反射型でしっかりブルーライトをカットするといった運用が効果的です。

ブルーライトカットフィルム 目が疲れるときの原因と解決策

ブルーライトカットフィルムは目の負担を軽減する目的で使われますが、逆に「目が疲れる」と感じるケースもあります。その原因には、フィルムによる画面の暗さや映り込み、色変化による視覚的な違和感などが挙げられます。特に反射型フィルムでは、外光や室内照明が映り込み、視認性が下がることで目に余計な負担がかかります。

解決策としては、

- 画面の明るさやコントラストを調整する

- アンチグレア加工のあるフィルムを選ぶ

- 作業環境の照明位置を見直す

- 適度な休憩を取り、20-20-20ルール(20分ごとに20フィート先を20秒見る)を実践する

こうした工夫で、フィルムによる目の疲れを最小限に抑えることができます。

ブルーライトカットフィルム メリット デメリットを総合比較

ブルーライトカットフィルムのメリットとデメリットは、用途や環境によって評価が分かれます。

| 項目 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| ブルーライト軽減 | 眼精疲労や睡眠リズムの乱れ予防 | 効果の体感には個人差あり |

| 画面保護 | 傷や汚れ防止 | 厚みによりタッチ感が変化する場合あり |

| 種類の選択肢 | 吸収型・反射型など好みで選べる | タイプによっては色変化や映り込みが発生 |

| 手軽さ | 貼るだけで常時対策可能 | 貼り直しや気泡除去が必要になることも |

このように、ブルーライトカットフィルムは確かに利点が多い一方で、使用条件によっては不満点も生じます。選択時には、自分の作業環境や目的に合わせてメリットとデメリットを天秤にかけることが大切です。

ブルーライトカットフィルム おすすめの選び方と注意点

おすすめの選び方は、まず自分の使用目的を明確にすることです。色再現性を重視する場合は吸収型、高いカット率を求める場合は反射型が向いています。また、アンチグレア加工や抗菌加工、防指紋コーティングなど、追加機能の有無も選択のポイントになります。

選ぶ際の注意点としては、パッケージに記載されたカット率が実際の使用環境でどれほど体感できるかを確認することが大切です。レビューや実機の見え方を参考にし、購入後のミスマッチを防ぎましょう。さらに、貼り付け作業が苦手な方は、気泡が入りにくい自己吸着タイプや、貼り直し可能なフィルムを選ぶと安心です。

スマホ用おすすめフィルム

NIMASO ブルーライトカットガラスフィルム

硬度9Hの強化ガラス仕様で、ブルーライトを約40%カット。指紋防止コーティングと高透過率で、日常使用における画面の見やすさを維持。

OAproda ブルーライトカット保護フィルム

薄型PET素材で軽量、貼り直しも可能。画面の色味変化が少ないため、写真閲覧やSNS利用にも向く。

PC用おすすめフィルム

エレコム ブルーライトカット液晶保護フィルム

吸収型タイプで、ブルーライト約32%カット。アンチグレア加工により映り込みを軽減し、長時間の作業でも目の疲れを軽減。

3M ブルーライトカット プライバシーフィルター

ブルーライト軽減に加えて視野角制限機能を搭載。カフェやオフィスでのセキュリティ性を高めつつ、約35%のカット率を実現。

タブレット用おすすめフィルム

PCフィルター専門工房 ブルーライトカット保護フィルム

サイズオーダー対応で、SurfaceやGalaxy Tabなど多機種にフィット。色変化を抑えた吸収型タイプも選択可能。

BELLEMOND ブルーライトカットフィルム(iPad用)

反射型で約40%カット可能。ペーパーライク加工モデルもあり、Apple Pencilの描き心地を紙に近づけたい人におすすめ。

まとめ|ブルーライトカットフィルム デメリットと賢い使い分け

本記事のまとめを以下に列記します。

- ブルーライトカットフィルムは短波長光を軽減し目の負担を和らげる可能性がある

- 吸収型は色変化が少なく自然な表示を保てるがカット率は低め

- 反射型はカット率が高いが色味の変化や映り込みが発生しやすい

- 屋外では青く見える現象があり直射日光下で目立つことがある

- 色の変化は写真編集やデザイン作業で影響が出る場合がある

- フィルムの暗さや映り込みで逆に目が疲れることがある

- 貼るだけで常時ブルーライト対策ができる手軽さがある

- 傷や汚れから画面を保護できるという副次的効果がある

- 効果の体感は個人差があり過信は避けるべきである

- デバイス設定やPCメガネなど他の対策との併用が効果的

- カット率やフィルムタイプは用途や環境に合わせて選ぶ

- 実際の色味や使用感を事前に確認してから購入することが大切

- アンチグレアや抗菌加工など付加機能も選択のポイントになる

- 貼り付けやすさや貼り直しの可否も選定基準に含めると良い

- メリットとデメリットを比較しシーン別に使い分けるのが望ましい

コメント