ピラミッド作れないという疑問で検索した方は、ピラミッドとは何か、その特徴や行き方、築かれたのが何年前なのかといった基礎から、ビラミッドの構造や素材、建設に何年かかったのかという工期の視点、さらにピラミッドの目的や誰の墓なのかという本質まで一度に整理したいはずです。

本記事では、ピラミッドをどうやって積んだのかという作り方の説を紹介し、ピラミッド作れない理由や再現不可能と語られる背景、さらに近年進むピラミッド解明の謎についても解説します。現地観光に役立つ情報として、ピラミッド登頂禁止などやってはいけないことや、ピラミッドが崩れない理由は何ですかという科学的な視点、ピラミッド高さランキングやピラミッド豆知識も整理しました。

撮影を楽しみたい方には、ピラミッド黄金比を活かした撮影ポイントや、ピラミッドを撮影すると罰金はいくらかに関する注意点、さらにピラミッド撮影におすすめの装備まで、実用的なヒントを詳しくまとめています。歴史のロマンと観光の実践的な情報を兼ね備えた内容でご案内します。

- ピラミッド作れない噂の背景と実像を理解できる

- 建造方法の諸説と構造的な強さの仕組みを把握できる

- 現地ルールと撮影マナーを事前にイメージできる

- 映える撮影ポイントと装備の基本を押さえられる

ピラミッド作れないとされる歴史の舞台裏

●このセクションで扱うトピック

- ピラミッドとは 特徴や行き方と築かれたのは何年前

- ビラミッドの構造と素材 建設に何年かかったのか

- ピラミッドの目的は誰の墓だったのか

- ピラミッドはどうやって積んだのか 作り方の諸説

- ピラミッド作れない理由と再現不可能とされる背景

ピラミッドとは 特徴や行き方と築かれたのは何年前

ピラミッドは、古代エジプト文明を象徴する建造物であり、大小さまざまな石材ブロックを緻密に積み上げて作られた四角錐の巨大建築です。約4500年前、古王国時代を中心に建設され、現在もナイル川流域に数百基が残されています。その中でも特に有名なのが、カイロ西方に位置するギザの三大ピラミッドです。

観光で訪れる場合、最も一般的なのはカイロ中心部から車やタクシーで移動するルートです。ツアーを利用すれば効率的に複数の遺跡を巡ることができ、現地ガイドから詳細な歴史解説を受けられるため理解も深まります。観光のベストタイミングは早朝や夕方で、日中は非常に暑く乾燥しているため、日差し対策や十分な水分補給が必須です。

ピラミッドの特徴としては、以下の3点が特に際立っています。

- 四方位に極めて正確に整列している点

- 巨大な体積を安定して支えるための独自の勾配設計

- 外装を白い石灰岩で覆い、当時は太陽光を反射して輝いていたとされる点

現在では多くの外装石が失われていますが、往時のピラミッドは砂漠に白く輝く姿で存在していたと考えられています。一部のピラミッドでは内部見学も可能で、狭い通路や高湿度の空間を通ることで、古代エジプト人が築いた神秘的な空間を直接体感できます。これは他の観光地では得られない独特の経験です。

参考

・https://www.nationalgeographic.com/history/article/giza-pyramids

・https://en.wikipedia.org/wiki/Egyptian_pyramids

ビラミッドの構造と素材 建設に何年かかったのか

ピラミッドの基本構造は、中心部を形成する石積み(コア)、外部を覆う石灰岩の化粧石、そして重要部分に使用された花崗岩などの硬石によって成り立っています。これらの素材は、当時の採石技術や輸送方法を駆使して現場まで運び込まれました。

石材は近隣の石灰岩採石場から切り出され、花崗岩はナイル川を下って遠方のアスワンから運ばれたと考えられています。加工には銅製のノミや鋸が使われ、研磨には砂が利用されたとされています。こうしたシンプルな道具を使って、数百万個にも及ぶ石を精密に整形した点は驚異的です。

建設にかかった年数については、諸説ありますが、クフ王の大ピラミッドの例では在位中の約20年で完成したと推定されています。この短期間で巨大建造物を築くために、膨大な人員が組織的に動員されました。農閑期には農民が労働者として加わり、熟練工が石材の整形や据え付けを担ったと考えられています。

さらに、計画・採石・輸送・据え付けといった工程ごとに専門のグループが存在し、分業制で効率的に作業を進めたと推測されています。一日あたり数百個もの石材を設置する必要があり、その正確な施工管理能力は現代の土木技術に匹敵すると評価されています。したがって、単なる労働力の数に頼るのではなく、緻密な組織運営と技術力こそがピラミッド建設を可能にした鍵といえます。

参考

・https://www.history.com/articles/how-long-did-it-take-to-build-the-great-pyramid

・https://www.nationalgeographic.com/history/article/giza-pyramids

・https://africame.factsanddetails.com/article/entry-1169.html

ピラミッドの目的は誰の墓だったのか

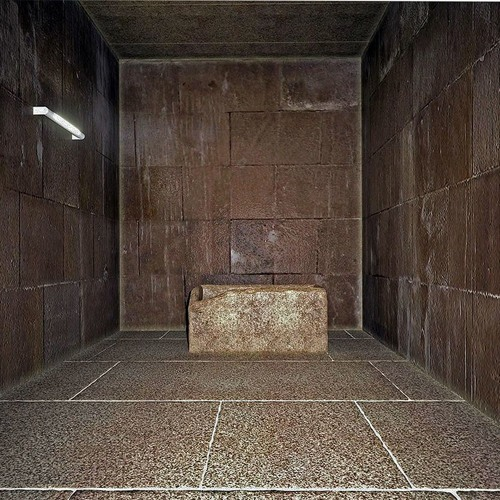

ピラミッドは、古代エジプト王の埋葬施設であると同時に、死後の世界観を体現した宗教的シンボルとして建設されました。内部の玄室には石棺が安置され、王の肉体を守るとともに、永遠の生命を保証する場とされました。また、ピラミッド単体ではなく、神殿や参道、副葬施設と一体化した葬祭複合体を形成しており、王の権力と信仰が融合した場でした。

しかし、ピラミッドは単なる墓としての機能にとどまりませんでした。国家規模の巨大公共事業としての性格も強く持っていました。建設現場周辺には労働者の居住区やパン焼き窯、ビールの醸造施設などが発掘されており、組織的な生活基盤が整えられていたことが分かっています。これは農閑期の農民を動員し、生活と労働を両立させながら工事を進めた証拠です。

ピラミッドはこうした宗教的・政治的・経済的な役割を併せ持ち、古代エジプトにおける王権の象徴、そして社会統合の中心として機能しました。王の権威を後世に示す記念碑であると同時に、人々の生活と信仰を支える基盤であったことが、ピラミッドの目的を理解する上で欠かせない視点です。

参考

・https://www.britannica.com/art/Egyptian-art/Architecture

・https://www.metmuseum.org/essays/egypt-in-the-old-kingdom-ca-2649-2150-b-c

・https://aeraweb.org/projects/lost-city

ピラミッドはどうやって積んだのか 作り方の諸説

数百万個に及ぶ石材をどのように高所へ運び、精緻に積み上げたのかという点は、古代エジプト研究における最大の謎の一つです。古代の記録は限定的であり、現代に残るのは考古学的証拠と理論的推測に基づく複数の仮説です。以下では主要な作り方の説を整理します。

直線傾斜路説

ピラミッドの一面、もしくは側方に長大な直線ラムプ(傾斜路)を築き、木製のそりに石を載せて引き上げたという仮説です。直線的な構造のため安定性は高い一方、莫大な量の土砂や資材が必要となる点が課題とされています。

ジグザグ傾斜路説

ピラミッドの側面に沿って折り返しながらラムプを設置し、段階的に高度を稼ぐ方法です。直線よりも資材の消費は抑えられ、労力も軽減されると考えられています。ただし、狭い通路での運搬効率や石材の転回作業に難点があると指摘されています。

らせん傾斜路説

外周に巻き付くようにらせん状の傾斜路を設け、ピラミッドを回りながら運び上げる方法です。高さを効率的に稼げる一方で、外観の仕上げをどう確保したのかという点に疑問が残ります。

複合傾斜路説

これまでの仮説を段階的に組み合わせ、下層部分は直線やジグザグの傾斜路を活用し、上層ではらせんや内部通路を使用したとする説です。資材効率や施工スピードの観点から、実際の工事現場では複数の手法が並行して用いられた可能性が高いと考えられます。

また、採石や運搬の工夫については実験考古学の研究も進められています。砂地を湿らせて摩擦を減らす方法や、てこの原理を応用した木製そりの使用などが再現実験で有効性を示しています。どの説にも決定的証拠はないものの、工事現場の条件や工期に応じて柔軟に手法を組み合わせた結果、ピラミッド建設が実現したと推測されています。

参考

・https://www.history.com/articles/ancient-egypt-pyramid-ramp-discovery

・https://www.nationalgeographic.com/history/article/giza-pyramids

・https://archaeology.brown.edu/sites/default/files/papers/Rigby2016.pdf

・https://www.sciencefocus.com/science/egyptian-pyramids-new-studies

ピラミッド作れない理由と再現不可能とされる背景

現代は高度な重機や建設技術を備えていますが、それでもピラミッドを古代と同じ条件で再現することは極めて難しいと考えられています。その背景には、技術的要因よりも社会的・歴史的文脈に起因する複合的な要素があります。

まず第一に、不確定要素の多さです。傾斜路の規模や配置、採石から輸送、据え付けに至る正確な工程は未解明な部分が多く、完全に同じ手順を再現することは不可能に近い状況です。

第二に、社会的前提の違いが挙げられます。古代エジプトでは王権と宗教が一体となり、国家的事業として数万人規模の人員を長期にわたり動員できました。労働者は農閑期の農民や熟練工で、労働そのものが宗教的・社会的意義を持っていました。現代社会では、このような大規模動員を宗教的・政治的に正当化する基盤は存在しません。

第三に、費用対効果の問題があります。現代において同等の規模の石造建造物を造るには莫大な資金と時間が必要ですが、その投資に見合う公共的合意を得ることは困難です。経済効率を重視する現代社会では、数十年を費やす大事業は現実的ではありません。

このように、ピラミッドが「作れない」とされる理由は、技術力そのものの不足ではなく、当時の歴史的背景や社会構造を再現できない点に由来します。再現不可能とされるのはむしろ古代人の信仰心や社会システムが現代に存在しないためであり、ピラミッドが今も人類史上最大級の謎と畏敬の対象であり続ける理由となっています。

参考

・https://www.harvardmagazine.com/2003/07/who-built-the-pyramids-html

・https://medium.com/writers-blokke/if-we-cant-recreate-the-great-pyramid-at-giza-then-how-did-the-egyptians-accomplish-such-a-3d60a0262bcc

・https://manassa.news/en/stories/24511

現代でも語られるピラミッド作れない神秘

●このセクションで扱うトピック

- ピラミッド解明に迫る未だ残る謎

- ピラミッド登頂禁止と観光でやってはいけないこと

- ピラミッドが崩れない理由は何ですか?に迫る

- ピラミッド高さランキングで比較する壮大さ

- ピラミッド豆知識で知る意外な一面

- ピラミッド黄金比と映える撮影ポイント

- ピラミッドを撮影すると罰金はいくらなのか

- ピラミッド撮影に役立つおすすめ装備

- まとめ ピラミッド作れない神秘が魅力を深める

ピラミッド解明に迫る未だ残る謎

ピラミッドは長年にわたって研究されてきましたが、現代科学をもってしても完全に解明されたわけではありません。ここでは、特に大きな関心を集める謎をテーマごとに分けて解説します。

謎1:内部に残る未知の空間

近年、ミューオン粒子を利用した透視調査により、これまで知られていなかった空洞や構造が確認されました。これらは重量を分散させるための補助空間や、施工中の通路として利用された可能性があると考えられています。しかし、内部探査で発見された空間の多くは未だに具体的な用途が特定されておらず、儀式用の隠し部屋や象徴的な意味を持つ空間だったのではないかという説も根強く残っています。

謎2:基礎造成と地盤処理の方法

ピラミッドの重量は数百万トンに及ぶため、基礎の造成がどのように行われたかは大きな謎です。岩盤をどのように平らに整え、全体の荷重を均等に支える土台を築いたのかについては明確な記録がありません。考古学者の中には、石材を組み合わせながら微調整し、わずかな誤差を克服したとする説もあります。基盤となる地質条件はピラミッドごとに異なるため、建設現場ごとに独自の解決法が存在した可能性が高いとされています。

謎3:石材加工と施工ラインの仕組み

ピラミッドに使われた石材は数百万個に達し、それぞれが精緻に加工されています。この膨大な量の石をどのように効率的に切り出し、加工し、現場に供給したのかは依然として不明です。一説には、石材を整形する作業を「ライン生産」のように分業し、熟練工と労働者が役割を分けて大量生産を行ったとされます。しかし、当時の道具が銅製のノミや鋸に限られていた点を踏まえると、その精度と効率性は驚異的であり、依然として議論が続いています。

謎4:輸送ルートとナイル川の活用

巨大な石材は採石場から現場へと運ばれましたが、そのルートや方法は完全には解明されていません。花崗岩はアスワンからナイル川を下って運ばれたとされ、季節ごとの水位変動によって輸送ルートが変化した可能性も指摘されています。また、陸路での搬送においては砂地に水を撒いて摩擦を軽減した方法が有効であったことが実験で確認されていますが、それが全ての現場で用いられたかどうかは不明です。複数の手法を組み合わせた輸送体系が存在したと考えられます。

謎5:宗教儀礼と象徴性

ピラミッドは単なる墓ではなく、宗教的・象徴的な意味を強く帯びていました。王の埋葬施設であると同時に、太陽信仰や死後の復活を象徴する巨大なモニュメントとしての役割を果たしていたと考えられます。内部の構造や通路の配置が星の位置や天体運行と関連しているのではないかという説もあり、科学と宗教が融合した設計思想の痕跡が見られます。

謎6:社会組織と労働体制

数万人規模の人々が動員されたとされるピラミッド建設では、どのように労働者を管理し、生活を維持したのかも未解明の部分が残ります。発掘調査では、労働者の居住区やパン焼き窯、ビール醸造施設が発見されており、組織的な供給体制が整っていたことは確かです。しかし、長期にわたる労働力の動員がどのように正当化され、どのように士気が保たれていたのかについては諸説あります。宗教的意義が労働者の動機付けに繋がったという見解もあります。

まとめ:ピラミッドは総合システムだった

これらの謎を総合すると、ピラミッドは単なる石の山ではなく、建設技術、宗教儀礼、社会組織、そして環境条件が複雑に絡み合った総合システムであったことが見えてきます。科学技術の進歩によって一部の謎は解明されつつありますが、全貌を完全に理解するには今後の研究が必要です。未だ残る謎が多いからこそ、ピラミッドは現代人にとっても尽きない魅力を持ち続けているのです。

参考

・https://en.wikipedia.org/wiki/ScanPyramids

・https://www.nature.com/articles/s41467-023-36351-0

・https://www.iaea.org/newscenter/news/muon-imaging-how-cosmic-rays-help-us-see-inside-pyramids-and-volcanoes

・https://aeraweb.org/projects/lost-city/

・https://www.livescience.com/28961-ancient-giza-pyramid-builders-camp-unearthed.html

ピラミッド登頂禁止と観光でやってはいけないこと

エジプトのギザに立つ三大ピラミッドをはじめ、主要なピラミッドでは登頂が厳しく禁止されています。その理由は二つあり、一つは観光客自身の転落や事故を防ぐ安全上の配慮、もう一つは石材や外装に損傷を与えないための遺跡保護です。実際、過去には登頂を試みた観光客が逮捕された事例も報告されており、違反行為は国際的にも問題視されています。

また、内部観光においても規制は多く存在します。フラッシュ撮影は禁止されており、これは光が壁画や石材を劣化させる可能性があるためです。さらに、三脚や大型の撮影機材、ドローンの持ち込みも禁じられています。これらは遺跡保護のための重要なルールであり、違反すれば罰金や退場処分の対象となります。

現地での観光においては、遺跡以外のトラブルにも注意が必要です。特にピラミッド周辺では売り子による強引な客引きが見られ、商品を手渡されてしまうと高額な料金を請求されるケースがあります。そのため、不用意に受け取らない、毅然とした態度で断ることが推奨されます。

さらに、立入禁止区域への侵入や係員の指示を無視する行為は、観光客個人の問題にとどまらず、遺跡保護の観点から国際的批判を招く恐れがあります。ピラミッド観光は、ルールを守り、文化財を尊重することで初めて価値ある体験になります。こうした基本的なマナーを意識することが、貴重な文化遺産を未来へ残すための最も確実な方法です。

参考

・https://www.egyptindependent.com/climbing-up-egyptian-antiquities-without-license-now-punishable-with-1-month-imprisonment/

・https://egymonuments.gov.eg/en/museums/egyptian-museum

ピラミッドが崩れない理由は何ですか?に迫る

数千年の時を経てもなおピラミッドが崩れずに立ち続けているのは、単なる巨大さに依存しているのではなく、幾何学的設計と施工技術の結晶といえます。まず、四角錐の勾配角は約50度前後に設計されており、自重が内側に向かって均等に分散されるため、外側への押し出し力が最小限に抑えられています。この構造的特徴が、崩落を防ぐ最大の理由の一つです。

基礎部分も極めて精巧に造られています。ピラミッドは自然の岩盤を整地した上に築かれており、その安定した土台が全体を支えています。また、石材を積み上げる際には目地をわずかにずらしながら噛み合わせることで、層全体がせん断力に強い積層体となり、揺れや衝撃に対して高い耐久性を発揮しています。

さらに、内部には重量を分散させるための空間構造が存在します。王の間の上部に設けられた複数の緩衝室は、荷重を一点に集中させず、石材の崩落を防ぐ工夫とされています。また、上層部にいくほど軽量の石材を使うことで全体の安定性を高める設計もなされていました。

以上の点を総合すると、ピラミッドの耐久性は「巨大な石の塊」だから崩れないのではなく、精密に計算された勾配、堅固な基礎、緻密な石積みの技術、荷重分散の仕組みといった多重の工夫によって支えられていることがわかります。これらが相互に作用することで、ピラミッドは数千年もの間、砂漠の地で威容を保ち続けているのです。

参考

・https://en.wikipedia.org/wiki/Structural_engineering

・https://www.globalhighlights.com/egypt/egyptian-pyramids/architecture

ピラミッド高さランキングで比較する壮大さ

ピラミッドは単に古代の墳墓ではなく、その規模と高さによって王権の象徴ともなっていました。建設当時の高さと、風化や崩落を経た現在の高さには差があり、その違いを比較することで保存状態や建設技術の影響を理解することができます。以下の表は、代表的なピラミッドの高さを整理したものです。

| 順位 | ピラミッド名 | 建設当時の高さ | 現在の高さ | 場所 | Google マップ |

|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 大ピラミッド(クフ) | 約146.7 m | 約138.5 m | ギザ | 地図を見る |

| 2 | ピラミッド・オブ・カフラー(クフの息子) | 約143.5 m | 約136.4 m | ギザ | 地図を見る |

| 3 | 赤のピラミッド(スネフェル) | 約104 m | 約105 m(現存高) | ダハシュール | 地図を見る |

| 4 | 屈折ピラミッド(スネフェル) | 約104.7 m | 約101 m(現存高) | ダハシュール | 地図を見る |

| 5 | メンカウラー王のピラミッド | 約65 m | 約62 m | ギザ | 地図を見る |

| 6 | ジョセル王の階段ピラミッド | 約62 m | 約62 m | サッカラ | 地図を見る |

| 7 | スネフェルのメイドゥームピラミッド | 約65 m(当初) | 現在は損壊している | メイドゥーム | 地図を見る |

| 8 | ネフェリカラ王のピラミッド | 約72.8 m | 現存高不詳 | アブシール | 地図を見る |

| 9 | アメンエムハトIII王(黒のピラミッド) | 約75 m | 現存高不詳 | ダハシュール | 地図を見る |

建設当時の計画値を基準にするとクフ王の大ピラミッドが最も高く、古代世界最大級の建造物でした。しかし現在は一部が失われているため、実際に訪れるとその差異を体感できます。高さを比較する際には、当時の数値と現在の残存高を区別して理解することが大切です。

こうして並べると、約60mの階段ピラミッドから146mを超える大ピラミッドまで、建築技術の進化が垣間見えます。これらは古代エジプトの王たちがいかに壮大な建造物を追求したかを示す証拠とも言えるでしょう。

ピラミッド豆知識で知る意外な一面

ピラミッドの外観は現在とは大きく異なっていました。建設当初は白い石灰岩の化粧石で覆われており、太陽光を強く反射して遠方からも光り輝いて見えたと伝えられています。そのため、砂漠の中で航行する人々にとっては道標のような役割も果たした可能性があります。

また、ピラミッドは驚くほど正確に方位と一致して建設されました。北方向への精密な整列は、天体観測を利用して測量が行われていた証拠と考えられています。古代エジプト人の天文学的知識の高さを示す一例です。

さらに、ギザのピラミッド群には王妃のための小型ピラミッド、葬祭神殿、参道、そして船坑と呼ばれる施設も整備されていました。特に「太陽の船」として知られる実物の木造船は、解体・保存技術の粋を集めて展示されており、古代エジプトの航海観念を理解する上で欠かせない発見です。

観光面でも、ピラミッドは多様な魅力を提供しています。広大な遺跡内では徒歩だけでなくラクダや馬車での移動が可能であり、複数のビューポイントから眺める外観は、どの角度からも異なる迫力を感じさせます。豆知識を知った上で現地を訪れると、ピラミッドの体験は一層深みを増すことでしょう。

ピラミッド黄金比と映える撮影ポイント

ピラミッドはその幾何学的な形状から、写真撮影において非常に魅力的な被写体となります。四角錐の構造は辺や対角線の比率が整っており、黄金比や三分割法に沿った構図を作りやすいのが特徴です。

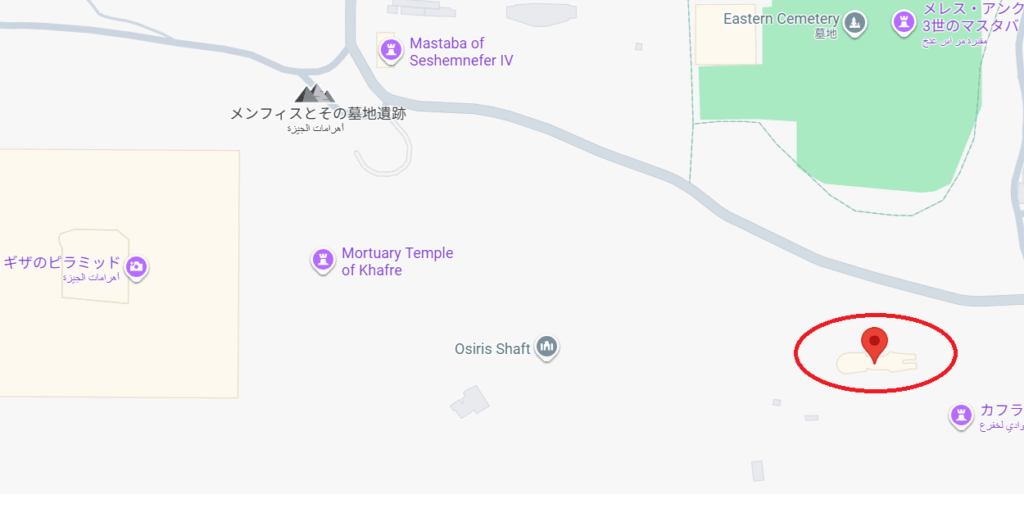

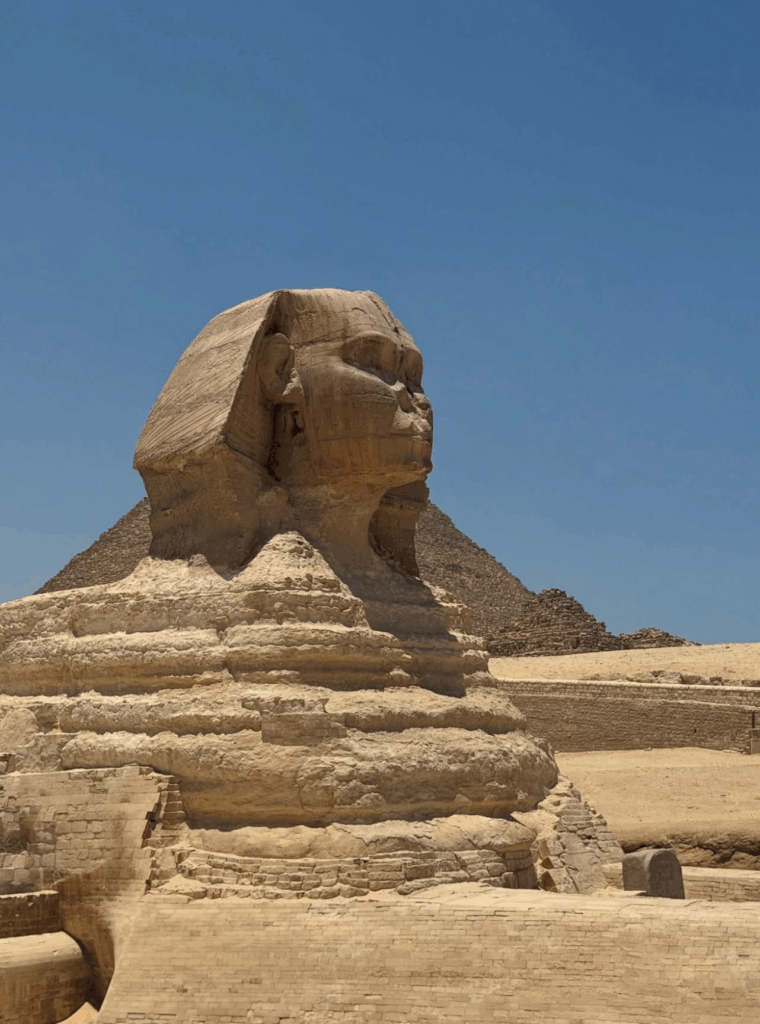

おすすめの撮影スポットとしては、三大ピラミッドを一望できるパノラマビューポイントがあります。ここでは朝日や夕日による斜光が石材の陰影を際立たせ、立体感ある写真が撮影できます。また、スフィンクス側からのアングルでは、前景にスフィンクスを配置することで奥行きと物語性を持たせることが可能です。

市街地側の飲食店や展望スポットからの撮影も人気です。窓枠やテーブルなどを前景として取り入れることで、日常と非日常が融合した印象的な写真が生まれます。さらに、日の出直後や日没前は光の色温度が柔らかくなり、砂塵が舞う日には幻想的なシルエットを活かした写真も期待できます。

おすすめの撮影スポットと特徴

1. パノラマビューポイント(ギザ台地西側)

- 三大ピラミッドを一望できる定番スポット

- 朝日や夕日の斜光が石材に陰影を与え、立体感を強調

- 広角レンズを使えば三基をバランス良く収められる

2. スフィンクス前方

- 前景にスフィンクスを入れることで奥行きと物語性が生まれる

- ピラミッドとの対比でスケール感を演出できる

- 午後の柔らかい光を利用すると彫像の表情も映える

3. カイロ市街地側のカフェや屋上

- 窓枠やテーブルを前景に利用し、日常と非日常のコントラストを演出

- 夜にはライトアップされたピラミッドが浮かび上がる

- 三脚が使えない場合は、テーブルなどを代用して安定感を出すと良い

4. 砂漠側のキャメルライド・ポイント

- ラクダや馬車を前景に取り入れると「古代の旅」を想起させる写真に

- 午後遅くの逆光ではシルエット効果で幻想的な雰囲気が出せる

- 砂紋が残る場所を選ぶと自然なリードラインが生まれる

5. ピラミッド南側の未整備エリア

- 観光客が少なく、自然な砂漠の景観と組み合わせた撮影が可能

- 広大な空を背景に入れることで孤高感を強調

- 望遠レンズを使って切り取ると圧縮効果で迫力が増す

6. サッカラの階段ピラミッド周辺

- ギザとは異なる段状のフォルムがユニーク

- 広角構図で「進化前のピラミッド」の歴史的背景を象徴的に表現できる

- 夕暮れ時は柔らかい光が段差を際立たせる

●光と時間帯の工夫

- 日の出直後:黄金の光が石の質感を際立たせ、空のグラデーションも美しい

- 日没前(ゴールデンアワー):影が長く伸び、ピラミッドの立体感を最大限に演出

- 砂塵が舞う日:霞を利用してシルエット写真を狙うと神秘性が増す

- 夜間(ライトアップ時):人工光と闇のコントラストで幻想的な印象を得られる

●画作りのコツ

- 黄金比の螺旋を意識し、ピラミッドの頂点を構図の焦点に置く

- 手前に砂紋や観光客を配置し、スケール感と巨大さを強調する

- 逆光のときは露出を調整し、輪郭でピラミッドの形を引き立てる

- シンメトリー構図とアシンメトリー構図を使い分け、変化を出す

こうした具体的な撮影ポイントと工夫を取り入れることで、単なる観光記録ではなく、アート作品のように印象的で迫力ある一枚を残すことができます。とができます。ピラミッドは建築としての神秘性に加え、写真表現の題材としても無限の魅力を秘めています。

ピラミッドを撮影すると罰金はいくらなのか

エジプトのピラミッド観光では、屋外での一般的な撮影は自由に行えます。しかし内部や特定区域においては、撮影に厳格な規定が設けられており、違反した場合には罰金の対象となる可能性があります。特に内部空間では、フラッシュ撮影による壁画や石材への影響が懸念されるため、基本的に撮影そのものが禁止されているケースが多く見られます。一部では追加料金を支払って専用の撮影許可を取得する仕組みもありますが、その適用範囲や金額は施設ごとに異なります。

罰金額については一律ではなく、現地の文化省や観光当局の規定、あるいは観光地の管理体制によって変動します。数百ポンドから数千ポンド相当の罰金が科される事例も報告されており、違反者に対しては係員が即座に制止し、その場で罰金を請求されることもあります。これは観光客にとって不意のトラブルとなり得るため、事前の確認が欠かせません。

また、三脚や大型カメラ機材の持ち込み、さらにはドローンの使用も厳しく制限されています。現地でのルールはしばしば変更されるため、入口に掲示されている案内板や係員からの説明を必ずチェックし、必要に応じて撮影チケットを購入するのが安全策です。規則を守ることはトラブル回避だけでなく、貴重な文化財を保護し、後世に伝えるためにも不可欠です。

ピラミッド撮影に役立つおすすめ装備

ピラミッドを美しく撮影するためには、現地特有の環境に対応できる装備を整えることが大切です。砂漠地帯特有の強い日差しと砂塵は機材に大きな影響を与えるため、準備の有無が仕上がりを左右します。

まずレンズは広角ズーム(フルサイズ換算で16–35mm程度)が最適です。三大ピラミッドを1枚に収める広がりのある構図が可能で、ダイナミックな写真を撮影できます。遠景や細部を切り取るには中望遠域(70〜200mm程度)も有効で、観光客を避けた構図やピラミッドの石組みのディテールを狙う際に役立ちます。

フィルター類では、可変NDフィルターが露出調整に便利で、CPLフィルターは空の青さと砂の色を際立たせ、コントラストを強調してくれます。また、砂埃対策としてはレンズ保護フィルターの常用が安心で、ブロアーやマイクロファイバークロスを携帯しておくと、砂が付着した際にすぐに対応できます。

環境への備えも忘れてはいけません。直射日光が強いため、帽子やサングラスは必需品であり、特に長時間撮影を続ける場合はこまめな水分補給が欠かせません。さらに、内部に入る際は通路が狭く蒸し暑いため、大型機材は避けて荷物を最小限にまとめるのが快適です。三脚の使用については施設ごとの規定があるため、事前に確認する必要があります。

こうした装備と準備を整えて臨むことで、ピラミッド観光の記録はより鮮明で迫力あるものとなり、同時に快適かつ安全な撮影体験を得られるでしょう。

1. カメラボディの推奨スペック

| 項目 | 推奨条件 | 解説 |

|---|---|---|

| センサーサイズ | フルサイズ(35.9 × 24.0mm) | 広角性能を活かせるほか、高感度性能に優れ、暗い内部や夕景でも強い |

| 有効画素数 | 4,500万画素以上 | ピラミッドの石材ディテールを引き伸ばし・トリミングしても高精細 |

| ISO感度 | 常用 ISO100〜51200、拡張 ISO50〜102400 | 直射日光下から暗い玄室まで対応 |

| 連写性能 | 10コマ/秒以上 | 観光客やラクダを入れた動きのある撮影に有効 |

| 動画性能 | 4K/60p 以上(可能なら 8K) | ドキュメンタリー風の記録に最適 |

| 防塵防滴構造 | マグネシウム合金ボディ+シーリング構造 | 砂塵の侵入を防ぎ、過酷な環境でも安心 |

推奨モデル例

- Canon EOS R5(有効画素数45MP、8K RAW動画、-10℃動作保証)

- Nikon Z8(有効画素数45.7MP、連写20fps、強力な耐候性)

- Sony α7R V(有効画素数61MP、8段分の手ブレ補正)

2. レンズの詳細スペック

●広角ズーム(全景用)

- 焦点距離:16–35mm

- 開放F値:F2.8(夜明け・夕暮れ・内部撮影で有効)

- 画角:107°(16mm)〜63°(35mm)

- 最短撮影距離:0.28m 前後

- フィルター径:82mm(CPL・ND対応しやすい)

- 重量:650〜700g

推奨例:Canon RF 15–35mm F2.8L / Sony FE 16–35mm F2.8 GM

●中望遠ズーム(圧縮効果・ディテール用)

- 焦点距離:70–200mm

- 開放F値:F2.8 or F4(軽量重視ならF4)

- 画角:34°(70mm)〜12°(200mm)

- 最短撮影距離:0.9m 前後

- 重量:1,100〜1,400g(F2.8)/700〜800g(F4)

推奨例:Canon RF 70–200mm F2.8L / Nikon Z 70–200mm F2.8 VR S

●単焦点レンズ(オプション)

- 焦点距離:35mm F1.4(環境写真)/50mm F1.2(ポートレート)

- 最大の利点:開放でのボケ量と夜間性能

- 重量:800g 前後(大口径)

3. フィルター類の詳細スペック

- 可変NDフィルター:ND2〜ND400(1〜8.6段分減光)

→ 日中でもシャッタースピードを遅くして動きを表現可能 - CPLフィルター:偏光度99%以上、透過率30〜40%

→ 空と砂漠のコントラストを強調、反射を除去 - 保護フィルター:高透過率(光透過率95%以上)、撥水・撥油コーティング

→ 砂塵や細かい傷からレンズを守る必須アイテム

4. 周辺アクセサリーのスペック

- 三脚:カーボン製、耐荷重8kg以上、伸長150cm以上、重量1.2〜1.5kg

- ブロアー:大容量エア吐出(例:Giottos Rocket Air Blower Lサイズ)

- マイクロファイバークロス:帯電防止加工あり

- カメラバッグ:防塵防滴、容量20〜25L、機内持ち込み対応

5. 撮影環境対策アイテム

- 帽子:UPF50+の広いつば付き(直射日光対策)

- サングラス:UV400以上

- 水分補給:最低1.5Lの携帯ボトル(夏場は2〜3L推奨)

- ウェットティッシュ:砂で手や機材が汚れた際の必需品

6. 撮影セットの推奨組み合わせ

| 撮影シーン | カメラ | レンズ | フィルター | その他 |

|---|---|---|---|---|

| 朝日・夕景の全景 | EOS R5 / α7R V | 16–35mm F2.8 | CPL+ND | 軽量三脚 |

| ディテール・圧縮構図 | EOS R5 / Z8 | 70–200mm F2.8 | 保護 | 手持ち |

| 夜景・星空 | 高感度性能カメラ | 35mm F1.4 | ND不要 | 三脚必須 |

| 観光スナップ | 軽量ボディ | 24–105mm F4 | 保護 | 小型バッグ |

まとめ:ピラミッド撮影においては、

- 高解像・防塵防滴のボディ

- 広角16–35mmと望遠70–200mmの二本立て

- CPL+ND+保護フィルター三種

が最低限のセットアップです。

砂漠の強烈な光線と砂塵に対応できる装備を整えることが、後悔のない撮影旅行を実現する鍵となります。

まとめ ピラミッド作れない神秘が魅力を深める

本記事のまとめを以下に列記します。

- 作れないと語られる背景は古代手法の不確実性に起因している

- 技術ではなく社会的前提の違いが再現の最大の壁となっている

- ピラミッドとは何かを特徴や歴史的背景から体系的に整理できる

- 行き方はカイロ西方ギザ台地で朝夕の観光が快適とされている

- 構造は石灰岩と花崗岩を組み合わせた堅牢な積層技術に基づく

- 工期は王の在位中に完成を目指した分業制の体制が鍵となった

- 目的は王の葬祭施設であり宗教と国家事業の結節点を担っていた

- 積み方は直線やらせん傾斜路など諸説を組み合わせた複合方式

- 崩れにくさは角度と地盤処理さらに目地の工夫によって保たれる

- 高さランキングは建設当時と現在高を区別して理解する必要がある

- 豆知識として化粧石や精緻な方位精度など意外な事実を知ること

- 黄金比を意識すると構図の安定感が増し映える撮影が可能となる

- 撮影ルールは内部規定が厳しく事前の確認と準備が必須である

- 罰金の有無や金額は施設や時期によって異なるため注意が必要

- 撮影装備は広角レンズと防塵対策が実用性と安全性を確保する

コメント