自動運転の技術が進化しつつある現在、「自動運転 レベル3 車種 一覧」を探している人も多いのではないでしょうか。この記事では、自動運転とは何か、ADASとの違いをはじめ、自動運転 レベルとはどのような区分なのかをわかりやすく解説します。特に注目されているのが運転支援レベル3の車です。

特定条件下でハンドル操作から解放される快適さや安全性の向上は、次世代モビリティの象徴ともいえます。さらに、自動運転におけるカメラの役割や、車両に搭載される先進センサー類の重要性にも触れながら、日本 国内 自動運転レベル3 車種、ドイツ 自動運転レベル3 車種、アメリカ 自動運転レベル3 車種といった地域別の展開状況についても詳しく紹介します。この記事を通じて、自動運転の最前線と今後の展望を把握しましょう。

- 自動運転とADASの違いや関係性

- 自動運転のレベル定義とレベル3の特徴

- 日本・ドイツ・アメリカにおけるレベル3車種の具体例

- 自動運転におけるカメラ技術の重要性と役割

【2025年版】自動運転レベル3車種一覧

自動運転技術は、今やSFの世界だけにとどまらず、私たちの生活に現実的な選択肢として入りつつあります。中でも「自動運転レベル3」は、一定条件下で人の操作を不要とする技術として注目を集めています。しかし、自動運転とADAS(先進運転支援システム)との違いや、自動運転の各レベルが意味する内容、さらにはレベル3を搭載した車種や法的責任など、正しい理解には多くの知識が必要です。

本記事では、自動運転の定義や特徴を基礎から丁寧に解説し、各国のメーカーの動向や今後の展望も交えて、誰でもわかりやすく理解できるように構成しています。自動運転の最前線を知りたい方は、ぜひ最後までお読みください。

自動運転とは?ADASとの違いも解説

自動運転(AD)とは、車が人の操作を必要とせずに自律的に走行する技術のことです。ただし、すべての自動運転車が完全に無人で運転できるわけではありません。現在多くのケースでは、「ADAS(先進運転支援システム)」と連携しながら実現されています。

ADASは、ブレーキの自動制御や車線維持といった運転の一部を補助するものであり、ドライバーの運転を全面的に代替するわけではありません。一方で、自動運転は一定の条件を満たす場面において車が自律的に判断し、走行や加減速、停止などを行います。たとえば、高速道路や渋滞時などでは、運転者がハンドルを握らずに済むシステムも登場しています。こうした違いを明確に理解することが、自動運転のレベル区分を正しく把握するための第一歩になります。

自動運転とADASの比較表

以下の表は、自動運転(Autonomous Driving)とADAS(先進運転支援システム)の定義と違いをまとめたものです。

| 項目 | 自動運転(AD) | ADAS |

|---|---|---|

| 定義 | 一定条件下で車両が自律的に運転を行うシステム | ドライバーの操作を補助する支援機能 |

| 主体 | 車両のAIやセンサーによる判断 | ドライバーが主体、システムは補助的役割 |

| 操作介入 | レベルによっては完全自動も可能(レベル3以上) | 常にドライバーの介入が必要 |

| 利用場面 | 高速道路・渋滞時・特定条件下 | ブレーキ補助・車線維持・警告など広範囲 |

| 目的 | 運転そのものの自動化 | 安全運転の支援・事故防止 |

このように、自動運転とADASは目的や介入の度合いが異なります。どちらも交通の安全性と快適性を向上させる技術ですが、根本的なアプローチには違いがある点に注意が必要です。

自動運転レベルとは何かを理解しよう

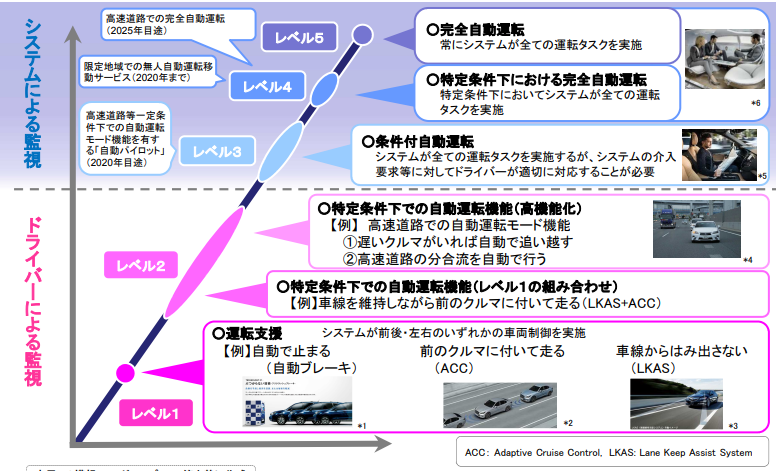

自動運転にはレベル0からレベル5までの区分があります。この区分は、車がどの程度まで人の関与を必要とするかという観点で定められています。以下は各レベルの概要と具体例です。

- レベル0(運転支援なし):すべての操作をドライバーが行います。例:旧式の車両、電子制御のない車。

- レベル1(単一機能の支援):部分的な運転支援。例:アダプティブクルーズコントロール(ACC)、車線逸脱警報(LDW)。

- レベル2(複数機能の統合支援):加減速やハンドル操作の両方を支援しますが、常時ドライバーの監視が必要です。例:トヨタ「プロアクティブドライビングアシスト」、ホンダ「ホンダセンシング」、テスラ「オートパイロット」。

- レベル3(条件付き自動運転):特定条件下で車両がすべての運転操作を行い、ドライバーは一時的に手放し可能。ただし、緊急時には即時介入が求められます。例:ホンダ「レジェンド(2021年モデル)」、アウディ「A8」、メルセデス・ベンツ「Sクラス(Drive Pilot搭載)」。

- レベル4(高度自動運転):限定エリアや条件下では完全自動運転が可能。ドライバーの介入は基本不要です。例:Waymo(米国でのロボタクシー)、NAVYA(仏シャトルバス)、中国のAutoXやBaiduのApolloプロジェクト。

- レベル5(完全自動運転):人間の関与は一切不要。ステアリングやペダルも搭載されていない可能性があります。現時点では実用化されていませんが、開発中のプロトタイプが多数存在しています。

この中で「レベル3」は特に注目されています。例えば高速道路や一定の交通条件が整った環境では、システムが加減速、車線変更、停止などの操作を一括して行います。運転者はシステムの監視を外すことができ、読書や映像視聴なども可能になります。

しかし注意が必要なのは、「責任の所在」です。レベル3ではシステムが運転を代行している間の運転責任は車両側にありますが、緊急時やシステムの判断を超える場面では、速やかに人間が介入する必要があります。この点が、常に人間が主導するレベル2までと明確に異なる点です。

現在(2025年時点)、日本国内でもレベル3に対応した市販車の台数は増加傾向にあり、法整備も段階的に進んでいます。特に高速道路での実用化が進んでおり、都市部での拡張も視野に入っています。今後5年以内には、レベル4の一部実用化も見込まれており、私たちの生活スタイルそのものに変化をもたらす可能性が高まっています。

運転支援レベル3の車ってどんなの?

運転支援レベル3の車は、以下のような特徴をカテゴリ別に整理することで理解しやすくなります。

1. 運転自動化の条件

レベル3の自動運転車は、全ての場面で自動運転が可能というわけではありません。主に以下のような限定された条件下でのみ自動運転モードが作動します。

- 道路の種類:高速道路や自動車専用道路など、交差点や歩行者の飛び出しが少ない整備されたインフラが基本条件です。市街地走行や複雑な交差点では使用できないケースが多くあります。

- 交通状況:主に渋滞時など、時速60km以下で一定の速度が保たれる場面で高い性能を発揮します。これは、判断と操作の頻度が下がり、安全性を確保しやすくなるためです。

- 環境条件:雨、雪、霧などでセンサーの性能が低下する場合、システムが作動制限をかけることがあります。たとえばLiDARが水滴を誤認識する可能性もあるため、環境認識が困難になると自動運転が中断されます。

このように、レベル3の運転支援は、明確に限定された状況下での「条件付き自動運転」として位置づけられています。

2. 搭載される主要機能

レベル3車両には、周囲の状況を高度に認識し、自律的な判断ができる複数の先進機能が搭載されています。

- アダプティブクルーズコントロール(ACC):前方車両との車間距離を一定に保ちながら、加減速を自動で行います。渋滞時などに特に効果的です。

- レーンキープアシスト(LKA):車線を検出し、車が中央を保つようステアリングを自動制御します。車線変更が必要な場合には、システムが判断して行うものもあります。

- 自動緊急ブレーキ(AEB):前方の車両や障害物を検知し、必要に応じてブレーキを作動させます。

- トラフィックジャムパイロット:低速走行時、ハンドル・ブレーキ・アクセル操作をすべて車が行い、ドライバーは操作から解放されます。

- センシング技術:LiDAR、カメラ、ミリ波レーダーなど複数のセンサーを組み合わせることで、360度の環境認識が可能です。これにより、安全性と判断精度が大幅に向上します。

これらの技術が複合的に動作することで、限られた環境下での自動運転が実現されます。

3. ドライバーの関与

レベル3では「条件付き自動運転」として、ドライバーの役割も明確に定義されています。

- 通常運転時:特定の状況ではドライバーが運転から完全に手を離しても問題ありません。たとえば、高速道路の渋滞中に映画を観る、スマートフォンを見るなどが許容されることがあります。

- システムからの介入要求:異常や緊急時には、車両が音声・視覚・振動などで警告を出し、ドライバーに操作の引き継ぎを求めます。

- 応答不能時の対応:一定時間内にドライバーが応答しない場合、車は自動的に減速・停止し、安全な場所に停車する「リスク最小化戦略」が実装されています。

このように、ドライバーが完全に無関与になるのではなく、「必要なときに即応できる」ことが前提となっています。

4. 運転責任と法的位置づけ

レベル3における法的責任の所在は極めて重要です。運転の主体が人からシステムに移行する時間帯が存在するため、次のように区別されます。

- 自動運転作動中(特定条件下):メーカーやシステム提供者側に運転責任があるとされる国が多くあります。たとえば日本では、自動運転中の事故に関しては、自賠責保険の対象になる可能性が高いとされています。

- 手動運転への切り替え後:運転の責任は再びドライバーに戻ります。システムが警告したにもかかわらず、引き継ぎに応じなかった場合、事故の責任はドライバーが負う可能性があります。

また、国や地域によってこの法的位置づけが異なるため、導入や展開には法整備が不可欠です。

世界初の自動運転レベル3車とは?

現在の私は、自動運転レベル3を搭載した車がすでに市販されていることを知っているかもしれませんが、ではその“世界初”はどの車なのか、ご存じでしょうか?

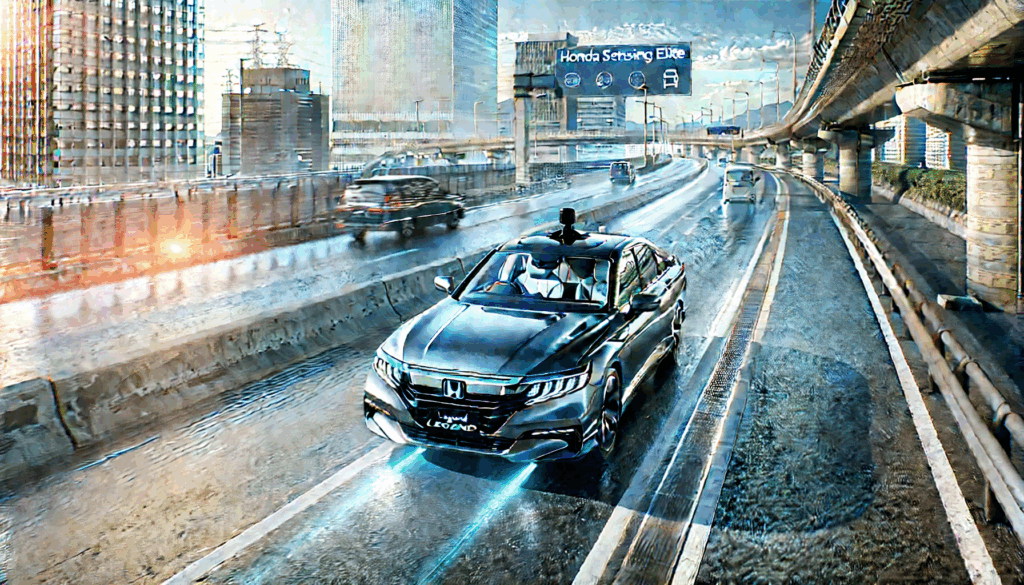

2021年3月、日本のホンダが発売した「ホンダ・レジェンド Hybrid EX」が、世界で初めて型式認定を受けた自動運転レベル3車両として登場しました。これは日本国内において、国土交通省が認定したもので、正式に「条件付き自動運転(レベル3)」を実現した市販車としては初の事例です。

このレジェンドには「トラフィックジャムパイロット」という機能が搭載されており、高速道路の渋滞時(時速30km以下)に限り、車両が自動で加減速・ステアリング操作を行います。ドライバーは一時的に前方から視線を外し、スマートフォンの使用や映像視聴なども許容されるという、当時としては画期的な自由度を備えていました。

ただし、販売台数は100台限定で、法人向けのリース販売のみに限定されたため、一般のドライバーにとっては非常に入手が困難なモデルとなりました。それでも、この一歩は「市販車としてのレベル3の実現可能性」を世界に示す重要なマイルストーンとなり、自動運転技術の実用化に向けた大きな前進でした。

このように、ホンダ・レジェンドは単なる高級セダンではなく、「レベル3の扉を開いた革新的な車」として、自動車業界の歴史に名を残す存在と言えるでしょう。

日本で登場している・登場予定のレベル3車種一覧

ホンダ(Honda)

ホンダは、2021年に世界初のレベル3市販車として「ホンダ・レジェンド Hybrid EX(Honda SENSING Elite搭載)」を限定100台でリース販売しました。このモデルには、高速道路の渋滞時に自動運転を実現する「トラフィックジャムパイロット」が搭載され、ドライバーが映像視聴などに注意を向けることが可能な設計となっています。

現在のところ、レジェンド以降のレベル3モデルは国内市場には登場していないものの、ホンダは次世代モデルでの展開を見据えた研究開発を継続中です。

トヨタ(Toyota)

トヨタは現在、自動運転レベル2を搭載した「プロアクティブドライビングアシスト」や「トヨタセーフティセンス」を展開しており、レベル3相当の機能の研究を進めています。

2025年以降に登場が見込まれている高級セダン「クラウン」や、「Lexus」ブランドの次世代フラッグシップモデルに、レベル3対応機能を搭載する計画があると報道されています。現在は主に開発段階ですが、自動運転AIと高精度地図の連携により、都市部・高速道路での自動運転が視野に入っています。

日産(Nissan)

日産は「プロパイロット2.0」でレベル2相当の運転支援を提供しており、「スカイライン」や「アリア」に搭載されていますが、将来的にはレベル3へのステップアップを明言しています。

とくに、2024年以降のEVシリーズにおいては、LiDARや高性能カメラを活用したレベル3相当の自動運転技術の導入が検討されており、将来的な市販化に向けた準備が進んでいます。

スバル(Subaru)

スバルはこれまで「アイサイトX」などでレベル2の高度な運転支援技術を提供してきましたが、2025年以降の新型車では高速道路限定のレベル3対応機能の搭載が予定されています。

とくに電動化との組み合わせを意識した設計がされており、都市部の通勤・長距離移動における実用性を高める方向で開発が進められています。

スズキ・マツダ・三菱

これらのメーカーでは現在のところ、レベル3に相当する自動運転車の市販計画は明言されていません。ただし、共同での技術開発や他社との連携(例:トヨタとの提携)により、将来的な技術導入の可能性は残されています。

外資メーカーの日本展開

メルセデス・ベンツの「Sクラス」や「EQS」には、ドイツ本国でレベル3の「Drive Pilot」が搭載されています。日本市場では法整備との兼ね合いもあり導入時期は未定ですが、技術認可が下りれば早期導入の可能性が高いと見られています。

また、BMWやアウディ、テスラもレベル3相当の機能を日本国内で展開する準備を進めており、日本のレベル3市場は今後さらに多様化が進む見込みです。

このように、現在購入できる車種は限られていますが、国内メーカーの開発は着実に進んでおり、数年内にはレベル3自動運転車が選択肢として一般化する可能性があります。

ドイツの主要メーカー別:レベル3対応の最新動向

メルセデス・ベンツ(Mercedes-Benz)

メルセデス・ベンツは、世界で初めてレベル3の公道使用を正式に認可された自動運転システム「Drive Pilot」を商用展開したメーカーです。2021年にドイツ連邦自動車局(KBA)の認可を受け、2022年以降に「Sクラス」と「EQS」に搭載される形で販売が開始されました。

Drive Pilotは、高速道路上の一定条件(混雑時、時速60km以下)に限定して、自動で加減速・車線維持・停止などを行うことができます。ドライバーは一時的に運転操作から解放され、車内で動画を観たり、携帯電話を操作することも法的に許可されています。

今後は、より多くの車種や市場への展開が予定されており、メルセデス・ベンツはグローバル市場においてもレベル3のリーダー的存在です。

アウディ(Audi)

アウディは、2017年に発表した「A8」でレベル3対応の自動運転機能「Traffic Jam Pilot」を技術的に実装した初のモデルを開発しました。ただし、各国の法整備の遅れなどにより、市場投入には制限がかかっていました。

現在、アウディは次世代EVプラットフォーム「PPE」上で開発される新型モデルにおいて、より進化したレベル3技術の搭載を予定しています。これにはLiDARやカメラ、レーダーを組み合わせた高精度な認識システムが活用されており、メルセデスに次ぐ実用化が期待されています。

BMW

BMWは、これまでレベル2+(高度な運転支援)を中心に展開してきましたが、2024年以降にレベル3機能を段階的に搭載する方針を打ち出しています。とくに注目されているのが、「7シリーズ」や「i7」などの高級車ラインです。

BMWは、インテル傘下のMobileyeやQualcommと提携し、AIによる認知判断やナビゲーションの高度化に取り組んでいます。まずはドイツ国内でのレベル3運用を目指し、条件付きでの手放し運転が可能な機能の導入を検討中です。

ポルシェ(Porsche)

ポルシェは現在、レベル2相当の運転支援技術を主軸にしていますが、将来的には「タイカン」や次世代EV SUVにレベル3の技術を取り入れる計画があると報じられています。

特に、スポーツ性能と快適性の両立を目指す中で、自動運転技術の高度化はブランドイメージと一致する要素として開発が進められています。

このように、ドイツの自動車メーカーは、それぞれのブランド戦略や得意分野を活かしながらレベル3の実用化に向けて積極的に取り組んでいます。法制度の整備が早く進んでいるドイツでは、これらの技術が実際の道路に導入されるスピードも早く、世界的なモデルケースとして注目され続けています。

アメリカでのレベル3対応車両について

アメリカでは、いくつかの主要メーカーがレベル3相当の自動運転技術をすでに搭載、または現在開発を進めています。自国の道路インフラや法制度の柔軟性も後押しとなり、実用化に向けた取り組みが加速しているのが特徴です。以下に、各メーカーの動向をまとめました。

GM(ゼネラルモーターズ):ウルトラクルーズ搭載車を開発中

GMは、自動運転支援技術「ウルトラクルーズ(Ultra Cruise)」を搭載したレベル3相当の車両を2024年以降に投入予定です。このシステムは、アメリカ国内の約95%の道路に対応することを目標としており、一般道や市街地での自動運転を視野に入れています。

主な搭載予定モデルとしては、高級ブランドである「キャデラック セレスティック(Celestiq)」が挙げられ、車両の周囲360度を把握する高精度カメラやLiDARが標準装備されます。今後、他ブランドへの横展開も計画されています。

フォード:ブルークルーズで段階的な進化を追求

フォードは、現時点ではレベル2相当の「ブルークルーズ(BlueCruise)」をフラッグシップSUV「マスタング・マッハE」や「F-150 ライトニング」などに搭載しています。現行のブルークルーズは、高速道路でのハンズフリー運転を実現していますが、すでにレベル3への機能拡張に向けた検証と開発が進められています。

特に注目されているのが、ドライバー状態をモニタリングするカメラとAIの活用です。これにより、運転引き継ぎのタイミングや自動停止など、レベル3に必要な安全措置を確立することを目指しています。

テスラ:FSDの進化でレベル3を視野に

テスラは現在「FSD(フルセルフドライビング)」という自動運転機能をオプションで提供していますが、これは実質的にはレベル2.5にとどまっています。ただし、同社はソフトウェア中心のアップデートで段階的に自動運転の高度化を進めており、将来的にはレベル3以上への進化を公言しています。

イーロン・マスクCEOは、「FSDベータ」が一定の条件下でドライバーの操作なしに目的地まで走行できることを示しており、カメラベースの自動運転技術に強い自信を持っています。完全なレベル3への到達は法整備と連動しますが、実証試験は積極的に進められています。

Apple(開発中止):プロジェクト・タイタン

かつてAppleは、電動自動車と自動運転技術の開発を進める極秘プロジェクト「プロジェクト・タイタン」に取り組んでいました。このプロジェクトでは、テスラ出身者を含む多くの自動車・AIエンジニアが関与し、2026年前後の製品化を目指していたと報じられています。

しかし、2024年初頭にAppleはこのプロジェクトを正式に中止すると発表しました。背景には、競争激化や開発コスト、技術的な難しさがありました。特に、自動運転の法規制や安全性確保といった課題が、製品化までの道のりを一層困難なものにしていたと見られています。

これにより、Appleの自動車参入は白紙となり、自社での車両開発は中止されました。代わりに、Appleは今後、自社のAI技術やクラウドプラットフォームを他社のモビリティ領域へ応用する方向へと戦略をシフトしています。

Appleの撤退は、自動運転分野の技術的ハードルの高さを物語っており、各企業にとっても開発継続の是非を再考する契機となっています。

このように、アメリカの自動車メーカーはそれぞれ独自のアプローチでレベル3の自動運転技術を実用化しようとしています。現在のところ、法制度の整備や安全基準の確立が課題となっている一方で、州レベルでは実証実験も積極的に行われており、近い将来、市販車として本格的に流通する日はそう遠くないと言えるでしょう。

自動運転レベル3におけるカメラの重要性

自動運転技術は、私たちのカーライフを大きく変えようとしています。なかでも「レベル3」に対応した車両は、高速道路など特定条件下でドライバーの操作を不要とする画期的な存在です。運転負担の軽減や安全性の向上、生活の質の向上といったメリットがあり、その利便性は今後さらに広がっていくでしょう。

また、自動運転を支えるカメラ技術も飛躍的に進化しており、視覚情報をもとにした高度な環境認識が可能になっています。本記事では、自動運転レベル3の魅力と未来展望をわかりやすく紹介していきます。

自動運転レベル3を所有するメリット

レベル3車両を所有する最大のメリットは、高速道路での運転負担が大幅に軽減されることです。特に、長距離運転や慢性的な渋滞が頻発する都市部において、その効果は顕著です。

1. 運転中の疲労軽減と健康面への好影響

車両が特定条件下で自律的に走行を行うことで、ドライバーはハンドル操作やアクセル・ブレーキから解放されます。その結果、身体的な負担が軽減され、腰痛や肩こりといった運転に伴う慢性的な不調のリスクも低下します。また、運転中に集中力を過度に消耗しないため、精神的な疲労も軽くなります。

2. 時間の有効活用による生活の質の向上

レベル3の車両では、高速道路などの特定の場面でドライバーが運転以外の活動に意識を向けることが可能です。これにより、車内で同乗者と会話を楽しんだり、情報収集や軽い業務対応など、移動時間を有意義に活用できます。とくに多忙なビジネスパーソンにとって、移動時間の効率化は大きな価値を持ちます。

3. 安全運転支援による事故リスクの低減

自動運転レベル3では、AIが車間距離や車線維持、急なブレーキ操作などを高度に制御します。これにより、人為的なミスや不注意による事故のリスクが軽減されます。特に注意力が散漫になりがちな渋滞時や長距離ドライブにおいては、機械による安定した操作が安全性向上に寄与します。

4. 最新技術による高い所有満足度

レベル3対応車は、先進的なカメラ・センサー・AIを駆使した高性能な装備を備えています。そのため、所有者には技術的な優越感や、最新のテクノロジーを生活に取り入れているという実感がもたらされます。これは車好きだけでなく、テクノロジー志向のユーザーにも強く支持される要因となっています。

一方で、車両価格が高くなりがちな点や、国や地域によって法整備の状況に差があることは課題として無視できません。さらに、保険制度や整備体制の未整備なども検討すべきポイントです。そのため、導入を検討する際にはコストだけでなく、実際の利用環境や対応サービスの有無なども含めて慎重に判断することが求められます。

自動運転車の導入は単なる利便性だけでなく、生活の質や安全性に直結する重要な選択肢です。所有することのメリットをしっかり理解したうえで、自身のライフスタイルに適した選択を行うことが、満足度の高いカーライフにつながります。

自動運転の発展段階とロードマップ

自動運転技術は、交通安全の向上や高齢者の移動支援、物流効率化など、多くの社会課題の解決に寄与することが期待されています。日本政府は、これらの課題に対応するため、官民連携で自動運転の実現に向けたロードマップを策定し、段階的な導入と制度整備を進めています。

2020年まで:レベル3の実現。高速道路におけるレベル3自動運転の実現が目指され、特定条件下での自動運転が可能となりました。

2020年代前半:レベル4の限定的導入。限定地域や特定のサービスにおいて、レベル4の無人自動運転移動サービスや配送サービスの導入が進められています。

2025年以降:レベル4の拡大。高速道路での完全自動運転や、一般道でのレベル4自動運転の実現に向けた取り組みが強化されています。

これらの段階的な導入により、2025年までに高度自動運転の実現が期待されています。

今後の展望

自動運転技術の進展に伴い、以下のような展望が描かれています。

- 都市部での自動運転サービスの拡大:公共交通機関やタクシーサービスへの導入が進み、都市部での移動の利便性が向上します。

- 地方での移動手段の確保:高齢化や人口減少が進む地方において、自動運転車両が移動手段として活用され、地域の活性化に寄与します。

- 物流分野での活用:トラックの隊列走行や無人配送車両の導入により、物流の効率化と人手不足の解消が期待されます。

これらの展望を実現するためには、技術開発だけでなく、法制度の整備や社会受容性の向上が不可欠です。

自動運転技術は、今後の社会において重要な役割を果たすことが期待されています。政府と民間企業が連携し、段階的な導入と制度整備を進めることで、安全で便利な自動運転社会の実現が目指されています。

(補足)自動運転車に搭載されるカメラの設置場所と役割

自動運転システムにおいて、カメラは周囲の状況を把握するための「目」として機能しています。以下では、主に搭載されているカメラの場所ごとに、その役割を解説します。

1. フロントカメラ(前方認識)

搭載位置:フロントガラスの上部やフロントグリル周辺

主な役割:

- 前方の車両や歩行者の検出

- 信号や標識の認識(速度制限・一時停止など)

- 道路形状の読み取り(車線、カーブなど)

このカメラは、運転の基本ともいえる前方の安全確認において中枢的な役割を果たします。たとえば、信号が青になったことを読み取って発進を判断する際にも、このカメラの情報が活用されます。

2. サラウンドビューカメラ(360度カメラ)

搭載位置:フロント・リア・左右ドアミラーやフェンダーなど

主な役割:

- 車両周囲の死角を可視化

- 駐車支援や障害物検知

- 低速時の歩行者・自転車との接触防止

このカメラ群は、特に低速時や駐車時に力を発揮します。また、狭い道でのすれ違いや交差点での安全確認にも活用され、事故のリスクを大幅に低減する機能として注目されています。

3. サイドカメラ

搭載位置:左右のドアミラーまたはミラーレス車ではボディ側面

主な役割:

- 車線変更時の後方・側方確認

- 隣接車線の車両やバイクの検知

サイドカメラは、いわばデジタル化された「サイドミラー」として機能します。死角を限りなく減らすことで、特に高速道路での安全な車線変更を支援します。

4. リアカメラ

搭載位置:車両後部(ナンバープレート上など)

主な役割:

- 後退時の障害物検出

- 駐車アシストとの連携

- 後方車両の接近検知

リアカメラは、日常的なバック操作だけでなく、自動運転においても必要不可欠です。自動駐車機能や後退時の衝突防止機能を担うほか、走行中の後方確認にも使われています。

5. ドライバーモニタリングカメラ(DMS)

搭載位置:車内のダッシュボードやステアリング付近

主な役割:

- ドライバーの顔や目線の監視

- 居眠り運転・わき見の検知

- システムからの引き継ぎ可否の判断

とくにレベル3では、システムからドライバーに運転を引き継ぐ際の判断材料として、DMSは極めて重要です。ドライバーが注意を払っているか、居眠りしていないかを判断することで、安全な運転引き継ぎを可能にします。

カメラが自動運転に果たす重要な役割

これらのカメラは単体で機能するのではなく、LiDARやミリ波レーダーなど他のセンサーと連携し、統合的に車両の制御を行います。しかし、カメラが提供する「高解像度の視覚情報」は、人間の目に近い判断力をシステムに与える重要な役割を担っています。

特に交通標識の認識や歩行者の動き、道路上の文字情報(止まれ、徐行など)の識別は、カメラでなければ対応が困難な領域です。こうした点からも、カメラは自動運転を成立させるための要となる存在と言えるでしょう。

自動運転が高度化するにつれて、搭載されるカメラの数は増加し、AIとの連携もより密接になっていくと考えられます。今後も、自動車技術の進化において、カメラは中心的な存在であり続けるでしょう。

カメラ技術がもたらす自動運転の進化

このように、各種カメラはそれぞれ異なる役割を果たしながら、統合制御システムによってリアルタイムに情報を解析されます。その結果、レベル3の自動運転車は「安全な状況判断」と「ドライバーの監視」を高次元で両立できるのです。

また、これらのカメラはLiDARやレーダーと連携することで冗長性(リダンダンシー)を確保し、一部のセンサーが不具合を起こしてもシステム全体の機能が維持されるよう設計されています。

つまり、カメラは単なる視覚装置ではなく、自動運転という高度な技術の安全性と信頼性を支える基盤技術そのものであると言えるでしょう。今後もその進化は、自動運転技術の発展に直結していくことは間違いありません。

自動運転レベル3車種一覧の要点まとめ

本記事のまとめを以下に列記します。

- 自動運転とは人間の操作を必要とせず車が自律的に走行する技術

- ADASはドライバーを補助するシステムであり自動運転とは目的が異なる

- 自動運転レベルは0~5まで段階的に分けられている

- レベル3は特定条件下での自律走行が可能な「条件付き自動運転」

- ホンダ・レジェンドは世界初のレベル3市販車として登場

- トヨタや日産もレベル3技術を高級モデルに搭載予定である

- スバルは2025年以降に高速道路向けレベル3機能を導入予定

- メルセデス・ベンツはDrive Pilotを搭載したSクラスなどで商用展開

- アウディは高級EVを中心にレベル3機能の搭載を進行中

- BMWは7シリーズやi7でレベル3機能の導入を計画している

- アメリカではGMやフォードがレベル3対応技術を開発・検証中

- テスラはFSDを通じてソフトウェア主体でレベル3への移行を狙う

- Appleは開発中だったプロジェクト・タイタンを中止している

- カメラは前方・側方・後方・車内に配置され多角的な環境認識を実現

- ドライバーモニタリングカメラは安全な運転引き継ぎに不可欠な技術

コメント