アンコールワット 呪い 写真というキーワードで検索する方の多くは、伝説や幽霊にまつわる噂、発見当時の写真が映し出す神秘的な姿などのミステリアスな情報と、撮影スポットや朝日・日の出の撮り方といった実用的な情報の両方を求めています。

本記事では、アンコールワットとは何かという特長や場所、歴史の基礎知識、階段で起こり得る事故の注意点、謎に満ちた建造の背景、なくなるという表現に込められた保存の課題、世界的な魅力と有名な理由、写真スポットの選び方、おすすめのカメラやレンズ、そして観光モデルコースと撮影の流れまで、撮影の視点から体系的に解説します。

ミステリーに心を惹かれる方も、作品づくりに専念したい方も、安心して読み進められる内容です。

- 呪いや伝説の背景と実際の史実の距離感を理解できる

- 発見当時写真や現在の保存状況から撮影マナーを学べる

- 朝日と定番写真スポットで失敗しないコツが分かる

- カメラとレンズ選びやモデルコースで効率化できる

アンコールワット 呪い 写真が語る神秘とロマン

●このセクションで扱うトピック

- アンコールワットとは 特長や場所を徹底解説

- アンコールワット 歴史に刻まれた壮大な物語

- アンコールワット 発見当時 写真が伝える衝撃

- アンコールワット 階段 事故にまつわる噂と真相

- アンコールワット 謎を秘めた建築と装飾

アンコールワットとは 特長や場所を徹底解説

アンコールワットは、カンボジア北西部の都市シェムリアップ郊外に位置するアンコール遺跡群の中心的寺院であり、世界最大級の宗教建築とされています。寺名は、古代クメール語で都市を意味するアンコールと、サンスクリット語由来のワット(寺院)を組み合わせたものです。

総面積はおよそ162.6ヘクタール(東京ドーム約35個分)に及び、周囲を幅約190メートルの環濠が囲んでいます。この広大な敷地内には三重の回廊が設けられ、その中心に高さ65メートルの中央祠堂を含む五基の祠堂が配置され、須弥山を中心とするヒンドゥー教の宇宙観を象徴する設計となっています。

最大の特長は、12世紀の建立当初はヴィシュヌ神を祀るヒンドゥー寺院として機能していたにもかかわらず、16世紀以降は仏教寺院としての性格を強め、現在では仏像とヒンドゥー神話のレリーフが共存する、宗教融合の稀有な空間であることです。こうした変遷は、東南アジア史や宗教史の視点からも重要な研究対象となっています。

アクセス面では、最寄りのシェムリアップ国際空港から車やトゥクトゥクでおよそ20分で到着します。観光の際は徒歩が基本で、聖池、第一回廊の精緻なレリーフ、第三回廊からの眺望など、撮影に適したスポットが多数存在します。特に光の当たり方や時間帯により表情が大きく変化するため、訪問時間の選択が作品性を高める鍵となります。

アンコールワット 歴史に刻まれた壮大な物語

アンコールワットは12世紀前半、クメール王朝第4代国王スーリヤヴァルマン2世(在位:1113~1150年頃)が建築を開始し、1122年に着工、1150年頃に完成したとされるヒンドゥー寺院です。本尊はヴィシュヌ神で、王の権威を象徴するとともに、死後の霊廟としての性格も併せ持つ国家事業でした。

第一回廊には、インド叙事詩ラーマーヤナやマハーバーラタ、宇宙創造神話である乳海攪拌の場面などが、全長約550メートルにわたって彫刻されています。これらのレリーフは装飾としての美しさに加え、当時の宗教観や王権の正統性を物語る歴史的記録としての価値も高いものです。

16世紀に入ると仏教寺院への改修が進み、以後も信仰の場として受け継がれてきました。撮影では、神話、王権、信仰、修復という4つのテーマを意識して構図を考えると、被写体の物語性を深めることができます。例えば、神話レリーフは斜光の時間帯に陰影を強調し、王の行幸シーンは広角レンズで全体の迫力を捉えると効果的です。

引用

・https://templemountains.org/66.html

・https://www.re-thinkingthefuture.com/architectural-facts/a8118-10-facts-about-angkor-wat-every-architect-must-know/

・https://www.odysseys-unlimited.com/history-dive-angkor-wat-and-the-khmer-empire/

アンコールワット 発見当時 写真が伝える衝撃

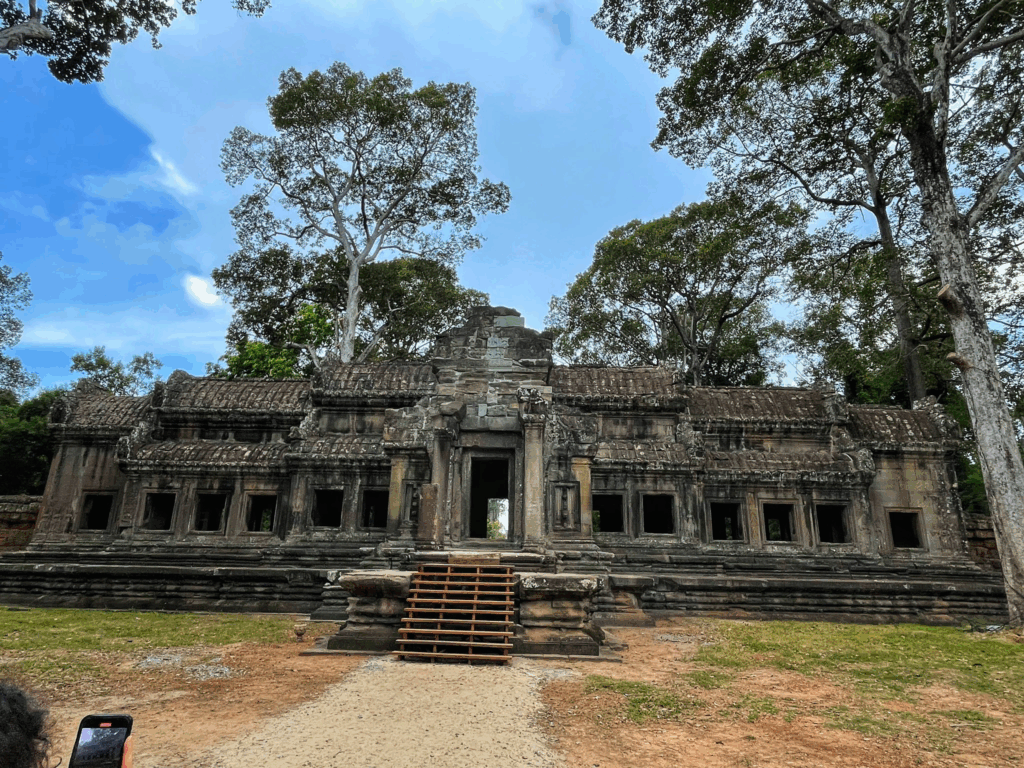

アンコールワットは19世紀半ば、フランス人探検家アンリ・ムオーによって欧州に広く紹介されました。当時の記録写真やスケッチには、密林に覆われ、崩落が進んだ廃墟の姿が生々しく残されています。中央祠堂や回廊を絡め取るガジュマルや絞め殺しの木の根、崩れた石材の山、そして風化や破壊により顔を失った仏像などは、現代の整備された光景とは対照的です。

発見当時の写真を参考に現地を訪れると、過去と現在を対比させながら撮影する視点が得られます。修復前の荒廃は、歴史的ロマンを感じさせる一方で、現在はユネスコとカンボジア政府の協力により、保存管理が徹底されています。撮影者は、文化財保護の観点から、立入制限区域や三脚使用の可否、祈りの場でのマナーを守る必要があります。こうしたルール遵守は、作品の質を高めるだけでなく、文化遺産保全の一助となります。

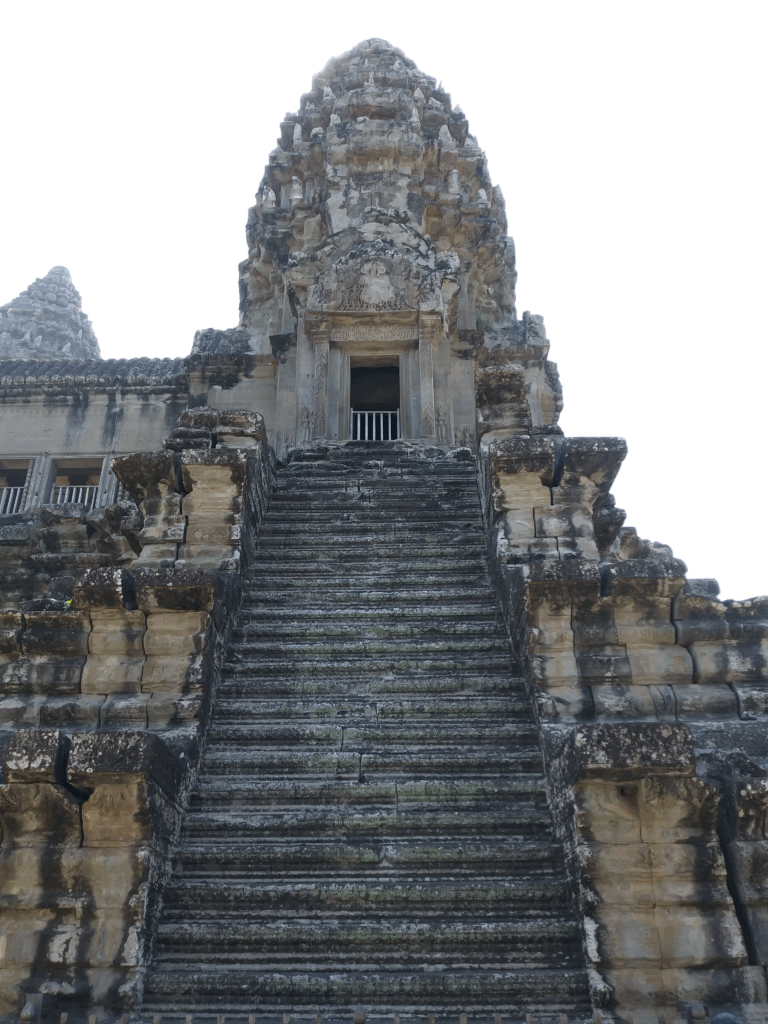

アンコールワット 階段 事故にまつわる噂と真相

アンコールワットの第三回廊に至る階段は、その傾斜角度がおよそ70度にも及び、世界遺産の中でも屈指の急勾配として知られています。もともとこれは、ヒンドゥー教における須弥山を象徴する祠堂へ到達するには精神的・肉体的試練が必要であるという宗教的思想を反映した設計です。しかし、この構造が観光客の間で転落事故やケガの噂を生む原因ともなってきました。

近年では安全対策が大幅に強化され、木製の補助階段や手すりが設置されるほか、混雑時には人数制限が行われています。また、服装にも規定があり、膝や肩を露出しない服装が求められるなど、参拝の礼儀を守るためのルールも徹底されています。現地ガイドや管理スタッフが随時巡回し、訪問者の安全確保に努めています。

写真撮影を行う場合、階段上でのポーズ撮影や後退しながらのフレーミングは極めて危険です。安全に配慮するならば、踊り場や第三回廊のテラスで落ち着いて構図を決め、祈りや巡礼の動線を妨げないよう注意する必要があります。安全管理を徹底することで、事故防止だけでなく、落ち着いた撮影環境を得ることにもつながります。

アンコールワット 謎を秘めた建築と装飾

アンコールワットの建築資材は、主に灰色から黄褐色を帯びた砂岩と、土台や壁芯に用いられるラテライト(多孔質の鉄分を含む赤褐色岩)です。砂岩はクーレン山脈の採石場から約50km離れた場所から運搬され、当時としては驚異的な規模の労働力と物流網が動員されました。近年の地質調査や磁気測定によって、運搬経路や加工方法の一部が明らかになりつつあります。

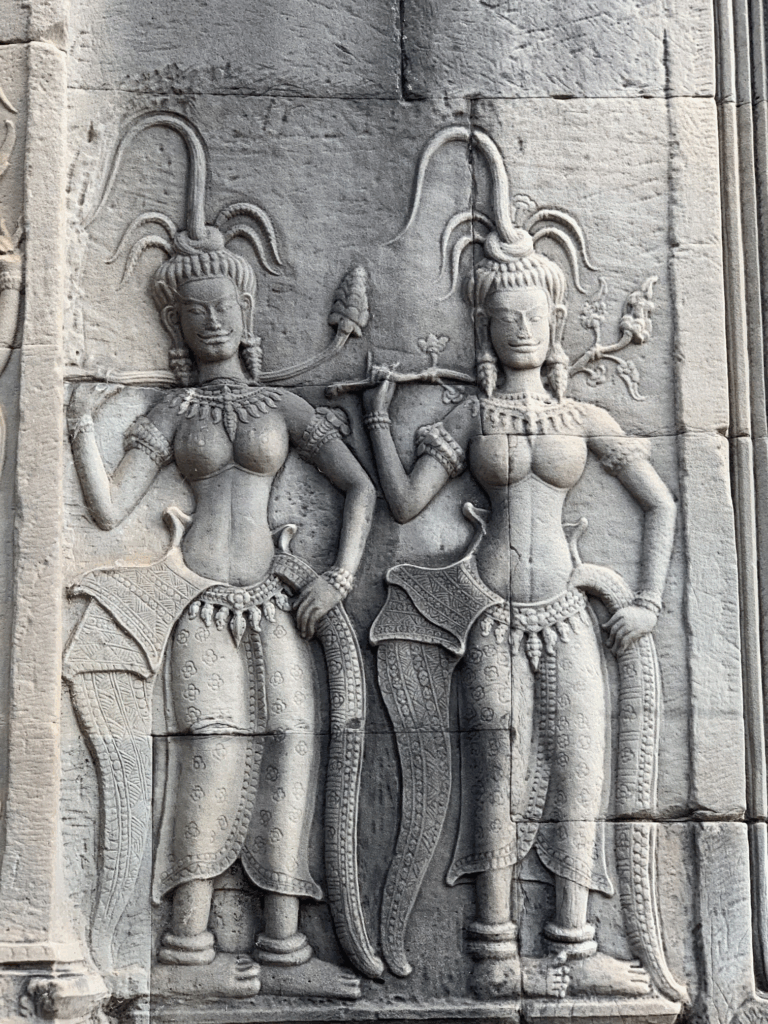

装飾面では、外壁から内回廊に至るまで精緻なレリーフが施され、デヴァター像(女神像)は1,800体以上が確認されています。それぞれが異なる髪型や装飾を持ち、当時の宮廷文化や服飾史を知る貴重な資料です。劣化の要因としては、雨季における水分の浸透、カルサイト(方解石)の析出、動物の排せつ物に由来する塩類風化などが挙げられます。これらの影響は石材のひび割れや剥離を引き起こし、保存作業の継続を必要とします。

撮影においては、こうした建築・装飾の背景知識を踏まえることで、単なる観光写真から一歩進んだ作品を作ることができます。例えば、補修痕の質感や異なる時代の石材の色味を強調することで、遺跡の歴史的層を可視化できます。

アンコールワット 呪い 写真と伝説が織りなす旅

●このセクションで扱うトピック

- アンコールワット 伝説 幽霊が残す不思議な話

- アンコールワット なくなる危機と守り続ける努力

- アンコールワット 魅力 有名な理由を深掘り

- アンコールワット 写真 スポット完全ガイド

- アンコールワット 朝日 日の出が映す幻想的瞬間

- アンコールワット おすすめ カメラ レンズの選び方

- アンコールワット 観光 モデルコース 撮影プラン

- アンコールワット 呪い 写真で感じる永遠の魅力

アンコールワット 伝説 幽霊が残す不思議な話

アンコールワット周辺には、古くから呪いや幽霊にまつわる伝承が口承されてきました。カンボジアの民間伝承には非物質的な存在への深い信仰が根強く、「幽霊」や「守護霊」に関する逸話も地域文化の一部として今なお語り継がれています (出典:ウィキペディア)。

19世紀にアンコールワットが西洋社会に紹介された際、その巨大な石造建築が密林に覆われた様は、作家や探検家によって神秘性を強調する物語の舞台として描かれました。たとえば、探検家アンリ・ムオーの著作では、遺跡が“ギリシャやローマにも勝る壮麗さ”として紹介され、幽霊話や呪いのイメージを引き立てる背景となりました(出典: American Alliance of Museum / ResearchGate )。

現地の人々の信仰のあり方は、むしろ畏敬の念に基づくものです。幽霊譚は恐怖ではなく、寺院を守る存在としての尊重が感じられます。このような伝承を背景に、夜間の撮影には特別許可が必要であり、APSARA局の規定により商業目的の撮影やドローン使用には事前許諾が求められます。

写真表現としては、幽霊や呪いを直接的に描写するより、早朝・夕暮れの柔らかな光、香煙が漂う礼拝所、苔むした回廊といった自然光と空気感を用いることで、心理的な奥行きと静寂を醸成できます。伝承や物語性への理解を持って撮影に臨むことで、作品により深い情緒と説得力をもたらします。

アンコールワット なくなる危機と守り続ける努力

アンコールワットは1992年にユネスコの世界遺産に登録された直後、世界遺産危機遺産リスト(List of World Heritage in Danger)にも掲載されました。これは、当時カンボジアが激しい内戦を経た直後であり、盗掘や密林による建造物への被害、構造物の劣化などが進行していたためです(出典:UNESCO報告) 。

その後、保存対策が国際的に進められ、2004年には危機リストから解除されました。UNESCO世界遺産委員会は、保存活動の成功例として評価しています (出典:ユネスコ世界遺産センターNational Geographic)。

修復・保護活動には、多くの専門機関が関わっています。フランス極東学院(EFEO)や日本のJSA(Japanese Government Team for Safeguarding Angkor)をはじめ、ソフィア大学、イタリア、ドイツ(GACP)など多数の国と機関が参加し、多角的な保存技術を導入しました(出典: ユネスコ世界遺産センター)

一方、気候変動による降雨パターンの変化や、年間200万人を超える観光客の来訪により、遺跡には現在も物理的・環境的な課題が残っています (出典:National Geographic)。

このため、訪問者には文化財の保護のために、立ち入り制限区域への侵入禁止、文化財への接触禁止、ドローンなどによる撮影には事前許可の取得など、ルールの徹底が求められています。こうした配慮が、遺跡の永続的保存に資することとなります。

アンコールワット 魅力 有名な理由を深掘り

アンコールワットが世界的に有名である理由は、その規模と設計思想の両面にあります。総面積は約162ヘクタールに及び、単一の宗教建築としては世界最大級です。

その設計はヒンドゥー教の宇宙観に基づき、中央祠堂を須弥山に見立て、周囲の環濠を大洋に見立てています。この精緻な象徴性が、宗教建築としての深い意味を付与しています。

また、第一回廊に刻まれたレリーフ群は、ラーマーヤナやマハーバーラタといったインド叙事詩を描き、その総延長は約800メートルにも及びます。これらは単なる装飾ではなく、歴史的・文化的物語を後世に伝える重要なメディアとして機能してきました。

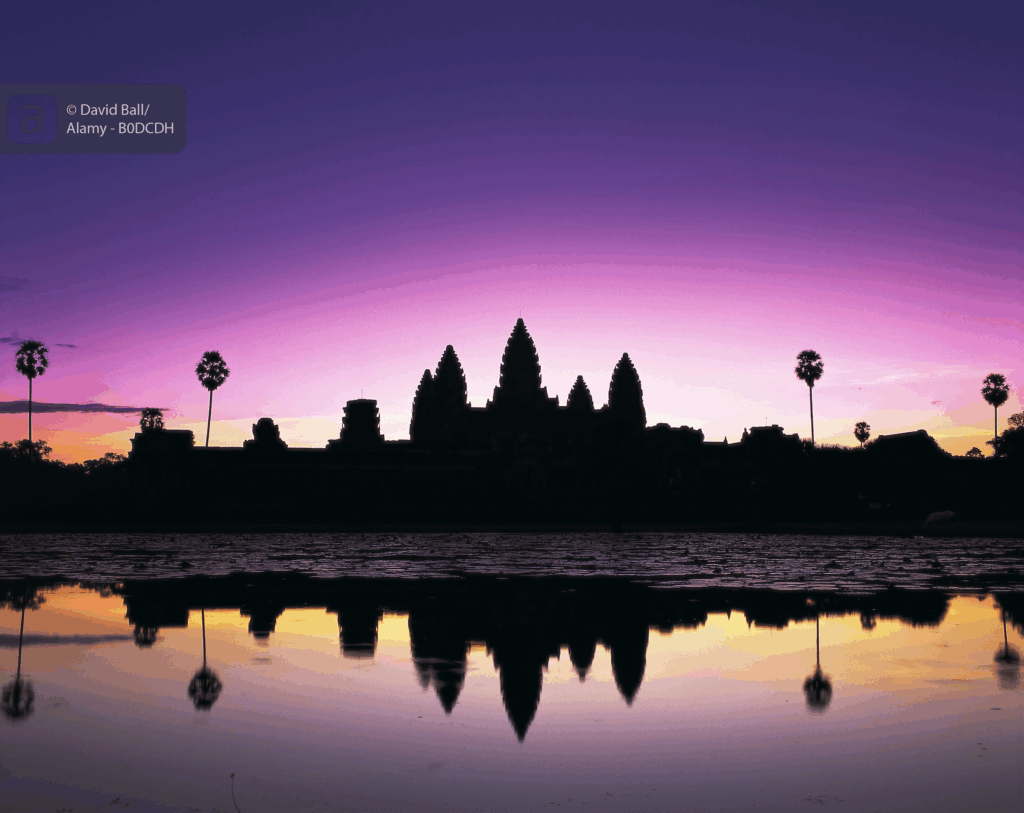

さらに、朝夕の光との相性の良さも魅力の一つです。特に朝日が昇る瞬間の尖塔のシルエットや、夕陽に染まる砂岩の温かい色調は、世界中の写真家を魅了し続けています。観光や撮影においては、この時間帯を活用することで、アンコールワットの魅力を最大限に引き出すことができます。

アンコールワット 写真 スポット完全ガイド

アンコールワットには、写真愛好家にとって外せない定番スポットと、比較的人が少ない穴場があります。効率的な撮影計画を立てるためには、それぞれの特徴と光の条件を理解しておくことが重要です。

環濠前

西参道手前の環濠越しに望む尖塔のシルエットは、日中でも映える構図です。風が弱い朝は水面が鏡のようになり、上下対称の美しい写真が撮れます。

西塔門

午後の斜光が差し込む西塔門は、彫刻の立体感を際立たせます。列柱の影が作るパターンや、窓の格子越しに差し込む光を利用すると、劇的な構図が可能です。

聖池前

南北に位置する二つの聖池は、逆さアンコールの王道スポットです。凪の状態や雲の動きを観察しながら、5分おきに画角を調整すると高い歩留まりで撮影できます。

東側(裏側)

午前中の順光が当たる東側は、人が少なく落ち着いて撮影できるエリアです。東参道中央からの直線的な遠近感は、建築の精密さを強調できます。

これらのスポットは時間帯や天候によって表情が大きく変わるため、複数回訪れて撮影条件を比較するのも有効です。

アンコールワット 朝日 日の出が映す幻想的瞬間

アンコールワットは西向きに建てられているため、朝日が尖塔の背後から昇る光景は、訪れる人々を強く魅了します。特に有名なのは聖池越しに見るシルエットで、日の出時刻の30分前から薄明が始まり、空が群青から橙色へと移ろう時間帯は格別です。季節によって日の出の位置や色味は変化し、雨季(5〜10月)は朝霧や雲が光を柔らかく拡散させ、乾季(11〜4月)は鮮やかでクリアな光が尖塔の輪郭をくっきりと浮かび上がらせます。

撮影時には、三脚の使用が混雑や他の観光客の視界を妨げる可能性があるため、一脚や低いアングルでの手持ち撮影が好まれます。焦点距離は広角(16〜24mm)で全景を収めるか、望遠(70〜200mm)で尖塔と太陽を切り取るかで、表現の方向性が大きく変わります。また、池の縁での反射利用や、雲の形を意識した構図作りも、印象的な作品に仕上げる鍵となります。

さらに、朝日の後は逆光状態のまま第一回廊や第二回廊を訪れると、柔らかな斜光がレリーフや石材の質感を美しく際立たせます。この流れを意識することで、一日の始まりから充実した撮影スケジュールを組むことが可能です。

アンコールワット おすすめ カメラ レンズの選び方

アンアンコールワットは、中央祠堂の高さ約65m、幅約1,300mに及ぶ回廊、全長800mを超えるレリーフ、聖池の水鏡、日の出シルエットなど、広角から超望遠まで対応する多彩な構図が存在します。さらに、光環境が早朝の低照度から日中の強烈な直射光まで変化し、湿度や高温、観光混雑など撮影条件が非常に多様です。

このため、高感度性能・ダイナミックレンジ・焦点距離の幅・耐候性が機材選びの必須条件となります。

推奨カメラ本体

1. フルサイズミラーレス

例: Canon EOS R6 Mark II / Nikon Z6II

- 有効画素数:24〜33MP(大判プリントやトリミングに十分な解像度)

- 常用ISO感度:ISO 100〜51200(薄明時や回廊内での手持ち撮影でノイズを抑制)

- ダイナミックレンジ:14EV前後(聖池の朝日シルエットで空と寺院の階調を両立)

- 連写性能:秒10コマ前後(観光客や僧侶の動きを逃さずキャッチ)

- 耐候性:防塵防滴(雨季や高湿度環境で安心)

- 根拠:朝日・夕景の逆光条件下や日陰と直射光のコントラスト差が大きい場面でも、階調飛びを防ぎつつ、後処理耐性の高いRAWデータを確保できる。

2. APS-Cミラーレス

例:Fujifilm X-T5 / Canon EOS R7

- 有効画素数:26〜40MP(被写体をクロップしても十分な画質)

- 焦点距離換算:望遠側が1.5倍(APS-C特性により、塔や高所装飾を効果的に切り取れる)

- 軽量性:長時間の遺跡巡りでも疲労軽減

- 根拠:混雑や狭い回廊でも取り回しやすく、遠方の祠堂や装飾を圧縮構図で効果的に撮影可能。

3. 高性能スマートフォン

例:iPhone 15 Pro Max / Google Pixel 8 Pro

- RAW撮影対応:Lightroomなどでの後処理に有利

- 超広角・望遠・ナイトモード:聖池の全景から回廊の細部まで対応

- 手ブレ補正:三脚禁止エリアでも安定撮影

- 根拠:混雑時や立入制限内での手持ち撮影に強く、SNS即時投稿や記録用サブ機としても有効。

推奨レンズ構成(焦点距離・開放値・用途の根拠)

1. 広角ズーム(フルサイズ換算16〜35mm / F2.8またはF4)

- 用途:聖池からの水鏡全景、第一回廊の奥行き強調、塔の見上げ構図

- 根拠:アンコールワットの中央祠堂を左右対称で収めるには16〜18mmが必要。F2.8モデルなら早朝の薄明や夕暮れの低光量でも手持ち撮影が可能。

2. 標準ズーム(24〜70mm / F2.8)

- 用途:参拝者を含めた中景、彫刻と人物の組み合わせ、順光スナップ

- 根拠:第一〜第三回廊まで移動しながらの多様な距離感を一本でカバーでき、焦点距離変更による構図調整が即座に可能。

3. 望遠ズーム(70〜200mm / F2.8またはF4)

- 用途:高所のデヴァター像、塔上部の装飾、遠景圧縮構図

- 根拠:中央祠堂や高所装飾は物理的に接近できず、200mmクラスがあればディテール描写が可能。APS-Cなら300mm相当となりさらに有効。

4. 明るい単焦点(35mm / 50mm / F1.4〜F1.8)

- 用途:夕暮れの礼拝所、香煙や蝋燭のある室内撮影

- 根拠:開放F1.4〜1.8により、低照度でもISO感度を抑えられ、ボケ味で祈りの雰囲気を柔らかく表現可能。

アクセサリー(採用根拠付き)

- 可変NDフィルター:観光客の動きを消した長秒撮影や、水面反射の調整に必須

- PLフィルター:石材の表面反射を抑え、レリーフの陰影を際立たせる

- 予備バッテリー:日中の高温下では消耗が早く、最低3本推奨

- レインカバー:雨季(5〜10月)のスコール対策と高湿度から機材保護

- ブロワー&マイクロファイバークロス:砂埃や水滴除去でレンズ面の画質劣化防止

この形にすれば、機材選びの「理由」が明確になり、アンコールワット特有の構造や環境条件と直接リンクした推奨になります。

アンコールワット 観光 モデルコース 撮影プラン

アンコールワットを訪れる際は、体力や時間、光の向きを考慮して効率的な動線を設計することが、撮影の質を高める重要な要素です。ここでは滞在時間や目的別に3つのプランを紹介します。

1日満喫プラン(撮影重視)

- 夜明け前に聖池で朝日撮影

- 第一回廊と十字回廊の撮影

- 午前中にアンコールトム(南大門、バイヨン)を訪問

- 昼はホテルやカフェで休憩

- 午後はタ・プロームで樹木と遺跡の共生を撮影

- 夕方にアンコールワット西塔門や西参道で斜光を活かした撮影

半日効率プラン(朝活向け)

- 朝日とアンコールワット内部を優先

- そのままアンコールトムへ移動

- 昼前に撤収し、暑さと混雑を回避

空港着後ショートプラン

- 午前着の場合:チケット購入→アンコールワット内部→アンコールトム→ホテルへ

- 夕方着の場合:翌朝の朝日撮影に備え、前日夕方にチケット購入

アンコールパスの種類と目安(USD)

| 種類 | 価格 | 有効期間 | 活用の目安 |

|---|---|---|---|

| 1日券 | 約37ドル | 当日のみ | 代表的スポットを集中して周遊 |

| 3日券 | 約62ドル | 購入から10日以内に3回 | 朝夕の光に合わせて複数回訪問 |

| 7日券 | 約72ドル | 購入から1か月以内に7回 | 撮影テーマ別に丁寧に巡回 |

※価格や条件は時期によって変更される場合があります。

アンコールワット 呪い 写真で感じる永遠の魅力のまとめ

アンコールワットには、かつて密林に覆われていた時代から伝わる数々の伝説や呪いの話があります。欧州探検家が遺跡を西洋に紹介した19世紀には、塔や回廊の陰に幽霊が潜むといった逸話や、遺跡を持ち帰ろうとした者に災いが降りかかるという噂が広まりました。これらは現地の人々の信仰や畏敬の念、そして訪問者の想像力が織りなす物語であり、必ずしも史実に基づくものではありません。

写真撮影においては、この「呪い」という言葉を感覚的・象徴的に捉えるアプローチが有効です。例えば、回廊の薄暗い部分から差し込む一筋の光、苔むした石像の沈黙、夕闇に沈む祠堂のシルエットなど、見る者に時間や歴史の重みを感じさせる構図が適しています。こうした写真は直接的な恐怖を喚起するのではなく、静かな緊張感や神秘性を演出します。

また、遺跡は今も信仰の場であり、祈りや儀式が日常的に行われています。そのため、撮影では人物の尊厳を守る距離感や、宗教的行為を妨げない配慮が求められます。永遠の魅力とは、単なる美しさではなく、歴史・信仰・自然の全てが織りなす背景を含めて感じ取ることにあると言えます。

本記事のまとめを以下に列記します。

- アンコールワットはカンボジア最大の観光名所で世界最大級の宗教建築

- 建築はヒンドゥー教宇宙観を反映し須弥山と大洋を象徴している

- 12世紀建立で後に仏教寺院へ転用された歴史を持つ

- 第一回廊のレリーフは延長約800メートルで神話や歴史を描く

- 19世紀発見当時の写真は密林と廃墟の対比を伝えている

- 第三回廊の急階段は安全対策が整備され入場規制も実施されている

- 建築に用いられた砂岩やラテライトは風化対策が継続されている

- 世界遺産登録後も観光圧や気候変動による保存課題が残る

- 国際的な修復チームが排水や構造安定化などの保全作業を実施

- 魅力の核心は建築規模と光との調和にある

- 撮影スポットは環濠前や聖池など時間帯で印象が変わる

- 朝日は聖池越しのシルエットが特に人気を集める

- 機材は広角から望遠まで揃えると表現幅が広がる

- 観光プランは滞在時間と光の条件で柔軟に組むことが可能

- 呪いや伝説は象徴的な光と構図で魅力的に表現できる

コメント