八甲田山怖すぎと検索した方の多くは、八甲田山とはどんな場所なのか、なぜ「怖い」と語られるのか、そして安全に楽しむための観光や撮影のコツを知りたいのではないでしょうか。

本記事では、八甲田山の歴史を象徴する遭難事件をわかりやすく原因まで解説し、実際の遭難ルートや、案内人置き去りとされる背景、さらに生存者が語ったその後の人生に迫ります。加えて、地域で今も語り継がれる怪談やタブー、映画などで誇張された発狂シーンの真偽、心霊写真や遺体にまつわる噂の真相など、「怖さ」の源を冷静に整理します。

また、カップルでの旅行計画にも役立つ観光ルートの組み立て方、紅葉の見頃や季節ごとの注意点、魅力的な撮影スポットとおすすめカメラ装備も紹介。恐怖のイメージの裏にある自然の美しさと歴史の重みを、安心して体感できるよう丁寧にまとめました。

・八甲田山怖すぎと語られる歴史的背景と要点

・遭難ルートや装備要因などリスクの正しい理解

・観光と撮影のベストシーズンと現地の回り方

・おすすめ撮影スポットとおすすめカメラ装備の指針

八甲田山怖すぎと語られる壮絶な真実

●このセクションで扱うトピック

- 八甲田山とは ― 自然と悲劇が交錯する名峰

- 遭難事件 わかりやすく 原因を徹底解説

- 遭難ルートをたどると見える地獄の行軍

- 案内人 置き去りの背景にあった軍の決断

- 最後 生存者 その後 に語られた衝撃の証言

- 怪談 タブー 発狂シーンが生んだ恐怖伝説

- 心霊写真 遺体にまつわる噂と真相

- 八甲田山 怖いと感じる本質的な理由

八甲田山とは ― 自然と悲劇が交錯する名峰

青森市南方に広がる八甲田連峰は、火山活動が生んだ成層火山と溶岩ドーム、噴気地帯、湿原がモザイク状に分布する山域です。最高峰の大岳は標高1585メートルで、周辺には井戸岳や赤倉岳、田茂萢岳などのピークが連なり、風衝地形と雪庇の発達、冬期の顕著な吹きだまりといった気象・地形現象が重なります。

山麓には酸性泉と硫黄泉が湧出し、谷地温泉や酸ヶ湯温泉に代表される温泉文化が成熟しました。一帯はブナやオオシラビソの自然林、泥炭形成が進む湿原群、火山性の沼沢など多様な生態系を抱え、季節によってまったく異なる景観を見せます。

自然美とリスクが同居する理由

八甲田は日本海からの寒気と地形性上昇流の影響を強く受け、冬は風雪が急変しやすい地域特性があります。可視目標が乏しい積雪期の高原帯では、視界不良が数分で行動不能に直結します。逆に晴天時は、睡蓮沼のリフレクションや樹氷群のシルエット、ブナ林の新緑や紅葉など、写真表現の幅が大きく広がります。この「振れ幅」の大きさこそが、八甲田の魅力と警戒すべき点を同時に形づくっています。

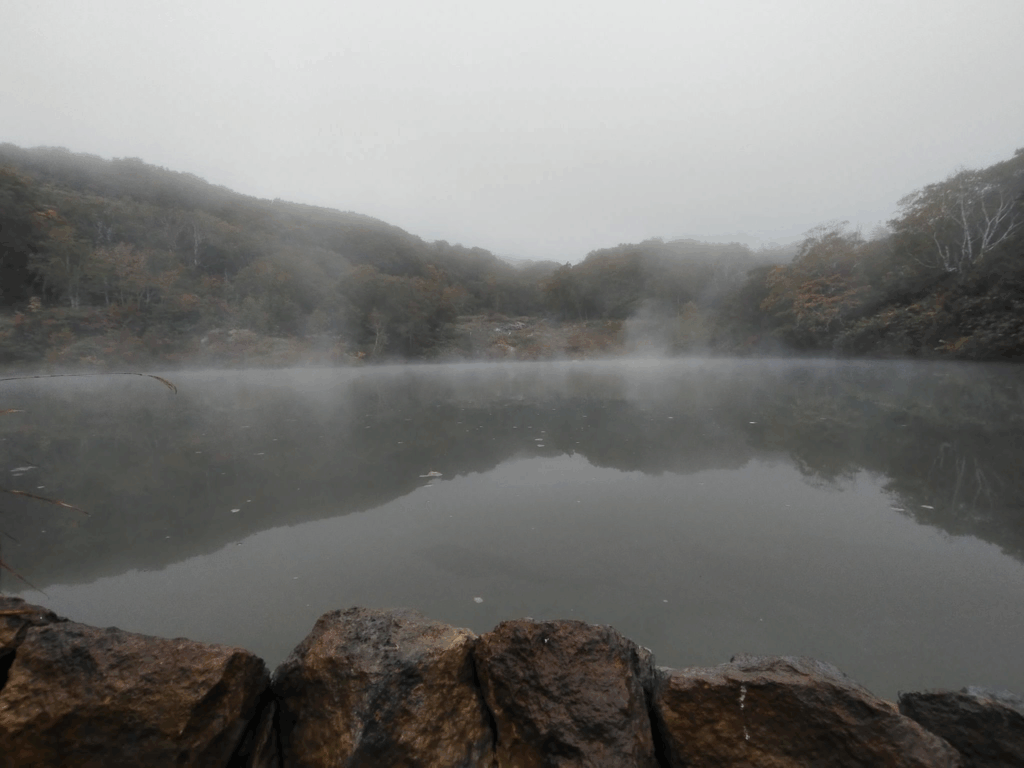

温泉と景観資源の相互作用

火山熱による地熱活動は温泉資源を育み、同時に地獄沼のような火口・噴気地帯の景観をつくりました。豊富な降雪は春から初夏にかけての雪解け水を供給し、湿原の植生多様性を支えます。観光・撮影の視点では、温泉と自然景観を一つの導線で結ぶことで、短時間でも季節の変化と火山性地形の要点を効率よく体験できます。

写真・登山・観光の基本マインド

写真や軽登山、観光を問わず、行程前の気象把握と現地の案内情報の確認は出発点です。視界や風の変化が急であるほど、撤退基準をあらかじめ決めておくほど安心感が増します。自然の豊かさと厳しさが一体で存在する山域であることを理解し、記憶に残る景観と安全な時間配分の両立を意識しましょう。

遭難事件 わかりやすく 原因を徹底解説

1902年(明治35年)1月23日、青森歩兵第五連隊の210名が雪中行軍訓練中に八甲田山系で遭難しました。

この訓練は、極寒下での行動能力を確認し、寒地戦に備える目的で行われましたが、結果として199名が死亡するという、日本山岳史上最悪の集団遭難となりました。わずか11名のみが生還し、そのうちの1名は重度の凍傷で四肢切断を余儀なくされています。

行軍の経緯と環境条件

出発は1月23日午前5時、青森市から田代・谷地温泉を経て三本木(現・十和田市)へ向かうルートでした。距離は約45キロ、標高差およそ1,000メートル。

しかし、行軍初日から気象条件は急変し、翌24日には気温がマイナス20度以下、風速20メートルを超える暴風雪となりました。視界は数メートルに制限され、地図や地形図の情報はほとんど役に立たず、方位磁針も鉄製装備の影響で誤差が生じました。

さらに、積雪は深い場所で1.5メートル以上に達し、脚絆や軍靴は雪の侵入を防げず、靴下や下衣が濡れて急速に体温が奪われました。

夜間の露営地ではテントも設営できず、野外に布陣して雪を防ぐ手段も限られ、数時間で低体温症が進行したと記録されています。

遭難の進行と人的判断の錯綜

25日、指揮官は「進軍継続」を命令しましたが、すでに部隊の多くは疲労困憊状態にあり、視界もほぼゼロ。隊列は分断され、部隊間の連絡が途絶。通信手段も乏しく、旗や声による指示は吹雪にかき消されました。

この時、撤退を指示すべき判断が遅れたことが致命的でした。撤退方向を誤り、部隊は同心円を描くように彷徨う「リングワンデリング」現象に陥り、同じ場所を何度も通過した記録も残されています。

主な遭難原因の整理

遭難の原因は大きく「自然条件」と「人為的要因」に分類できます。

| 要因区分 | 主な内容 | 影響 |

|---|---|---|

| 自然的要因 | 暴風雪、低温(-20℃以下)、強風(20m/s超)、地形の単調さ、積雪1.5m以上 | 視界喪失・体温低下・進路喪失 |

| 人為的要因 | 地図情報の誤り、現地案内人の活用不足、撤退判断の遅れ、装備の防寒性不足、通信系統の混乱 | 指揮命令の錯綜・意思統一の欠如 |

| 心理的要因 | 「訓練を完遂せよ」という軍規意識、撤退を敗北とみなす風潮 | 危険回避より規律優先の判断 |

特に人為的な面では、現地の気象を軽視した訓練計画、地形図の更新不足、また予備隊・救援体制の欠如など、事前準備の甘さが被害を拡大させました。

気象と地形がもたらした判断力の崩壊

風速20メートルの暴風下では、体感温度はマイナス40度近くに達します。わずか10分で露出部の皮膚が凍傷を起こし、血流が低下すると筋肉の制御が効かなくなり、思考や判断も鈍化します。

また、地形的に目標物が乏しい台地では、風下側に深い吹き溜まりができ、膝上まで沈む積雪が行軍速度を極端に落としました。疲労と冷えによって判断力が失われ、誤った方向に進む部隊が続出。結果的に、わずか数キロの進軍に数日を要する事態となりました。

教訓としてのヒューマンファクター

この遭難事件は、単なる自然災害ではなく「人の判断と組織運用の限界」を示す事例です。現代の登山・防災教育においても、以下の3点が教訓として重視されています。

- リスク評価の継続性:出発時だけでなく、気象変化や隊員状態に応じて計画を随時見直す柔軟性。

- 指揮系統の明確化:現場指揮官に撤退権限を持たせ、現場判断を尊重する運用。

- 装備と情報の更新:防寒・防水性能の向上だけでなく、最新の地形・気象情報を基にした安全設計。

これらの原則は、現在の自衛隊寒冷地訓練や山岳救助隊のマニュアルにも引き継がれています。

つまり八甲田の惨劇は、「自然への畏敬」と「判断の柔軟性」を欠いたときに起こる危機の象徴であり、現代においてもなお、命を守るための重要な警鐘として語り継がれているのです。

遭難ルートをたどると見える地獄の行軍

1902年(明治35年)1月、青森歩兵第五連隊が実施した雪中行軍は、厳冬の八甲田連峰を横断する壮絶な挑戦でした。彼らが進むはずだった「計画ルート」と、結果的に命を落とすこととなった「実際の遭難ルート」には大きな乖離があり、その差が悲劇の核心を形づくりました。以下では、両ルートの詳細と、それぞれの地形・環境条件を対比しながら解説します。

【想定された計画ルート】

当初の目的は、青森市から三本木(現・十和田市)までの約45キロを3日で踏破することでした。ルートは以下のように設計されていました。

- 青森市(出発)

↓ - 田代方面 – 穏やかな高原地帯で標高約400〜600メートル。積雪は膝丈程度。

↓ - 谷地温泉 – 当時から湯治場として知られ、宿営・補給の中継地点に想定。

↓ - 酸ヶ湯温泉(標高約900m) – 温泉と森林限界の境界。ここから八甲田連峰を越える主峠へ。

↓ - 田茂萢岳〜毛無岱〜城ヶ倉温泉方面 – 緩やかな起伏と湿原地形を経て下山。

↓ - 三本木(現・十和田市)到着予定地

このルートは現在の国道103号線や県道40号線にほぼ並行し、平時であれば緩やかなアップダウンを繰り返す比較的穏やかな地形でした。訓練当初の想定では、温泉地を経由しながら宿営を取ることで、寒冷地訓練として十分に成立するはずでした。

しかし実際には、気温マイナス20度以下・風速20メートル超の暴風雪という、気象記録上も稀な悪条件に遭遇。視界は数メートルにまで落ち込み、地形や目標物の確認が不可能となりました。

【実際に進んだ遭難ルート】

想定とは大きく異なり、部隊は酸ヶ湯を出発後、田茂萢岳方面ではなく、北東方向へ大きく逸脱してしまいます。主な誤りは以下のように再現されています。

- 吹雪で地形の起伏が見えず、平坦に見える雪原を直進した結果、南東ではなく北東方向へ進行。

- 指南針(コンパス)は金属製装備や銃器の磁気干渉により誤差を生じ、進路補正が効かず。

- 目標としていた地形(小岳・田茂萢岳の稜線)を視認できず、地図上の位置を見失う。

結果、部隊は松木平・箒場・谷地湿原の北方へと迷い込み、行軍予定から約10キロ以上離れた雪原に分散しました。

この一帯は冬季に吹き溜まりが形成される地形で、膝上どころか腰まで沈む深雪地帯。足取りは1時間にわずか数百メートルという速度に落ち、疲労と体温低下が急速に進行しました。

【ホワイトアウトと方向喪失の実態】

八甲田山系の冬期は、「ホワイトアウト」と呼ばれる現象が頻発します。これは風雪によって地表と空が同じ白に包まれ、天地の区別が失われる状態です。

視界が10メートルを下回ると、体の平衡感覚は錯覚を起こし、人間は無意識のうちに円を描くように歩く「リングワンデリング」現象に陥ります。これにより、進行方向を保つことが極めて困難になります。

磁方位に頼ろうとしても、鉄製銃器や弾薬、軍靴の釘が磁力を乱すため、コンパスはほとんど信頼できない状態でした。こうした地形的・物理的要因の積み重ねが、隊列の崩壊と迷走を決定づけたのです。

【地形と風が与えた致命的な影響】

地形的に最も厳しかったのは、酸ヶ湯から田茂萢岳へと向かう鞍部(風の通り道)です。

ここでは風速20メートルの北西風が吹き抜け、気温マイナス20度の場合、体感温度はマイナス40度近くに達します。

さらに、風下の吹きだまりでは積雪が腰以上になり、足を抜くたびにバランスを崩すため、1キロ進むのに30〜40分を要したとされています。隊列は伸びきり、疲労と冷気が意思統一を奪い、夜間には露営もできず立ち往生した部隊もありました。

【現代から見た検証と安全対策】

現在、この行軍ルートの一部は登山道やスキー縦走路として整備されていますが、冬季の八甲田連峰は今もなお国内屈指の過酷な自然環境にあります。

現代ではGPSやビーコン、気象予報の進歩により遭難リスクは大幅に低下していますが、強風下では通信が不安定になり、吹雪時には機器のディスプレイすら見えなくなることもあります。

そのため、今も多くの登山ガイドや防災教育では、八甲田遭難事件を教材として取り上げ、次のような教訓を伝えています。

- 撤退の基準を明確に設けること

- 現場判断を尊重できる指揮体制を持つこと

- 「進む勇気」より「引く勇気」を重視すること

八甲田の惨劇は、単なる過去の軍事訓練の失敗ではなく、自然と人間の限界点を示す歴史的な警鐘です。

そして現代の登山やアウトドア活動においても、「過信と慢心が命を奪う」という普遍的な教訓を、今も静かに語り続けています。

案内人 置き去りの背景にあった軍の決断

「案内人を置き去りにしたのか」という論点は、しばしば断定的に語られてきましたが、一次資料を精査すると、意図的な置き去りを裏づける確証は見当たりません。公的報告である遭難顛末の文書群(通称「遭難始末」)や関連記録には、案内人を計画的に分離・放棄した旨の記述は確認されず、暴風雪下での隊列分断と指揮・連絡の断絶が、結果として「置き去り」に見える状況を生んだと解釈するのが妥当です(出典:防衛研究所 戦史史料「歩兵第五聯隊雪中行軍顛末報告書」)。

当時の行軍では、地元猟師や山案内の知見が活用された例がある一方、第五連隊の遭難経過に限っては、案内人の行動記録が断片的で、吹雪による視界喪失と膝腰まで沈む深雪、氷点下の強風という環境要因により、案内人自身も行動継続が困難になった可能性が高いと考えられます。

金属装備による磁方位の誤差、声や旗が使えないほどの風雪、夜間の露営不能などが重なれば、隊と案内人の双方が別個に停滞・後退・迂回を余儀なくされ、互いの位置情報を失うことは十分起こり得ます。

また、当時の軍の判断構造には「撤退=失敗」と受け取られやすい規範が色濃く、現場での中止判断が制度的に難しかった点も、事態を悪化させました。通信・兵站が脆弱な状況で進軍を優先すれば、隊列の統制は崩れやすく、案内人の安全配慮や役割の再配置にまで指揮の手が回らない局面が生じます。こうした構造的要因が、事後に「見捨てられた」という語りへと収斂していった背景とみられます。

教訓としては、極限環境で民間協力者を伴う活動において、①役割と責任範囲の明確化、②気象・体力・装備に基づく撤退基準の事前合意、③現場に即時中止権限を付与する指揮運用、の三点が要になります。歴史的検証においても、伝承や後年のノンフィクションだけで断定せず、一次資料に基づき、環境要因と組織要因が重なった「孤立と断絶」の過程として理解する姿勢が求められます。

最後 生存者 その後 に語られた衝撃の証言

1902年(明治35年)の八甲田雪中行軍遭難事件では、210名のうち199名が命を落とし、生還したのはわずか11名でした。その中で最も長く生き、後世に事件を語り継いだのが小原忠三郎伍長です。彼は死と隣り合わせの地獄を体験した生存者として、長く沈黙を保ちながらも晩年には「なぜ仲間が死んだのか」「何を学ぶべきか」を語るようになりました。

彼の言葉は、単なる個人の回想ではなく、軍の指揮・教育・そして人間の極限心理を後世に伝える貴重な証言として記録に残っています。

小原忠三郎伍長が語った“極限の記憶”

小原伍長は、隊列の最後尾近くに位置して行軍していたため、暴風雪の中で主力隊と分断されました。雪に埋もれながら夜を越し、奇跡的に救助された数少ない一人です。

彼の証言によると、最初は「進まねば」という命令意識があったものの、寒さで意識がもうろうとし、時間や方向の感覚を完全に失ったといいます。

「雪が温かく感じてきて、もう眠ってもいいと思った」

と語ったこの一言は、低体温症末期に見られる「終末的温感錯覚(パラドキシカル・アンディング)」を正確に描写したものとされ、後に医学研究でも一致が確認されました。

この発言は、八甲田の遭難記録を単なる軍事史から人間生理学の貴重な資料へと昇華させたものです。

また、彼は「命令を守ることがすべてではない」「自然には逆らえぬ時がある」とも語り、軍の統制思想と自然現象との衝突を身をもって証明しました。

当時、撤退判断を「臆病」とみなす風潮が軍内にあった中で、小原の証言は“勇気とは撤退を決断する力でもある”という教訓を残しました。

生還後に待っていた現実

小原伍長をはじめ生存者の多くは、重度の凍傷による手足の切断を余儀なくされました。

当時はまだ抗生剤もなく、局所麻酔も乏しい時代。手術は「意識のあるまま」行われることもあり、彼らの苦痛は戦場を超えるものでした。

小原はその後も軍務を離れず、指導官として後進の教育にあたり、寒冷地訓練での安全基準の必要性を繰り返し訴えたと伝わります。

彼は訓練を単なる「精神論」ではなく、「命を守る技術体系」として位置づけるよう訴えた初期の人物でもありました。

晩年、小原は次のように述べています。

「人は自然を征することはできない。だが、知ることはできる。その知る努力を怠るな。」

この言葉は、後に自衛隊や山岳警備隊の教育資料に引用され、「八甲田の教訓」として今日にまで受け継がれています。

●教訓としての証言の意味

最後の生存者たちが語ったのは、「恐怖」や「悲惨」だけではありません。

彼らが残したのは――

- 自然への畏敬と、慢心の危険性

- 命令よりも「生きる判断」を優先すべきという倫理

- 技術・気象・人間心理を総合して備える必要性

という、現代の危機管理や登山安全にも通じる普遍的な原則でした。

特に小原伍長の証言は、軍の硬直した指揮体系が現場判断を奪った悲劇として、防衛省や災害対策研究でも引用されています。

彼の「語り継ぎ」は、単なる過去の追想ではなく、**命を守るための“判断力の記録”**でした。

八甲田山の雪原に散った仲間の声を、無駄にしないために――その静かな言葉こそ、最後の生存者が現代に残した最大の遺産なのです。

怪談 タブー 発狂シーンが生んだ恐怖伝説

八甲田山の遭難事件は、史実であると同時に、日本の「山の怪談」として語られてきた稀有な事例でもあります。事件直後から現地では、夜中に雪上を歩く足音や、詰所に響く物音などの噂が広まりました。こうした現象は、厳しい自然と死者への畏怖が混じり合う中で生まれた「心霊的語り」として地域に根付きました。

昭和以降、小説や映画『八甲田山』(1977年)などがこの伝承を拡張し、発狂シーンや霊的現象が強調されることで、「恐怖の八甲田」というイメージが全国的に定着しました。しかし、これらの演出の多くは脚色や創作に基づくものであり、実際の史料や軍の記録にそのような描写は存在しません。

「発狂シーン」と記憶の演出化

「発狂」という表現は、実際には低体温症による錯乱や凍傷の痛みによる幻聴・幻視を誇張したものである可能性が高いとされています。低体温下では中枢神経の機能低下により、視覚・聴覚の誤認識や感覚異常が発生するため、外見上「発狂」しているように見えることがあります。こうした現象が、文学的・映像的に誇張され、八甲田山の「タブー」や「祟り」といった語りへと変化しました。

慰霊と伝承のバランス

現地では現在も慰霊祭が続けられており、軍人や地元住民が共に犠牲者の霊を弔う文化が継承されています。地域住民の間では、事件を「祟り」として煽る風潮に慎重な立場が多く、むしろ安全登山と自然への敬意を学ぶ場として語り継がれています。恐怖の象徴ではなく「自然への畏敬の記憶」として伝えることが、歴史の風化を防ぎ、慰霊の意義を保つ道であるといえるでしょう。

心霊写真 遺体にまつわる噂と真相

八甲田山にまつわる「心霊写真」や「霊の目撃談」は、1902年の雪中行軍遭難事件以降、長年にわたり語り継がれてきました。事件の悲劇性と多数の犠牲者が眠る地であることから、戦後以降に心霊スポットとして扱われるようになり、特に後藤房之助伍長像周辺を中心に「写真に人影が写った」「夜中に軍靴の音が聞こえる」といった報告が相次ぎました。

しかし、これらの“心霊現象”の多くは、現地での光学的・環境的要因によって説明可能です。霧・雪・息の写り込み、長時間露光による残像、街灯や車のライトによるレンズフレアやゴースト現象が、人影のように見えることが度々再現されています。心霊写真として広まった画像の中には、同条件で再撮影した際に同様の光跡が再現され、自然現象や撮影条件によるアーチファクトであると確認された事例もあります。

実際の検証と専門的分析

これまでに公的機関や大学研究室による正式な「心霊写真鑑定」は行われていませんが、写真愛好家や映像技術者による独自の再現検証が複数報告されています。

例えば、夜間に後藤伍長像をISO6400・シャッター速度10秒・開放F値2.8で撮影した際、街灯の位置関係と息の白い影が重なり、人影のような形状が映り込むことが確認されました。また、冬季の撮影では雪面反射が強く、露出オーバーによって「半透明の人物像」が写り込む事例も多数再現されています。

こうした検証を通じ、心霊写真とされた多くの画像が、自然条件・カメラ設定・偶発的な光学現象の組み合わせによって説明できることが分かっています。

一方で、学術的には「心霊現象」そのものよりも、語りとしての拡散構造や信仰的意味付けが研究対象となっています。大阪大学の民俗学研究では、八甲田遭難が「慰霊と畏怖が共存する語り」として地域社会に根付いた過程が分析されており、怪談化は“悲劇を風化させない記憶装置”としての側面を持つと指摘されています。

慰霊と語りの狭間にある倫理

現在でも八甲田山は、毎年慰霊祭が行われる「追悼の地」です。にもかかわらず、SNSや動画投稿サイトでは、心霊目的の訪問や過剰な演出を伴う“肝試し撮影”が散見され、地域からは懸念の声も上がっています。

当時の遭難で命を落とした210名の兵士たちは、記録上すべて身元が確認され、軍葬と慰霊碑建立が行われています。その遺構を“心霊スポット”として扱うことは、彼らの名誉と遺族への配慮を欠く行為とも言えるでしょう。

真に歴史を尊重するためには、恐怖や好奇心を目的とするのではなく、史実に基づく記憶の継承と慰霊の意識を持つことが重要です。八甲田山にまつわる「心霊写真」や「怪談」は、決して亡霊の証明ではなく、人々が悲劇を忘れまいとする無意識の語りの形として捉えるべきものなのです。

八甲田山 怖いと感じる本質的な理由

八甲田山が怖いと語られる根には、史上稀にみる遭難の記憶、特殊な地形と気象がもたらす知覚の崩壊、当時の判断と装備の限界、そして伝承・映像表現による心理的増幅が重なり合っています。ここでは、これまでの内容を統合し、八甲田山の「怖さ」を要素別に整理します。

1. 歴史的記憶が生む“静謐の圧力”

1902年の雪中行軍遭難は、210名中199名が死亡した未曾有の山岳惨事でした。訓練という平時の枠内で起きた大量死は、現在も資料館や記念像という形で可視化され、風景に「悼み」のレイヤーを付与しています。訪れる人は実景と記憶を同時に想起し、景観そのものから静かな圧力を受け取ります。悲劇のスケールと、現地に残る具体物の存在が、恐怖の基調音を成しています。

2. 地形・気象が引き起こす“方向感覚の崩壊”

冬の八甲田は、風雪で地表と空が一体化するホワイトアウトが起こりやすく、方位の手掛かりが消えます。視界が10メートルを切る状況では、人は無意識に円を描くように歩くリングワンデリングに陥りやすく、距離・時間の把握が瓦解します。鞍部や台地縁では風が吹き抜け、体感温度が急落。風速20m/s級では体感は氷点下30〜40度相当となり、露出部は短時間で凍傷リスクに晒されます。見慣れた“穏やかな高原”が、条件ひとつで認知を奪う舞台へと反転する――その落差が、人に根源的な恐れを与えます。

3. ヒューマンファクターと装備の脆さ

遭難の背景には、装備・補給・撤退基準の脆弱さ、連絡や指揮系統の錯綜がありました。寒冷下では判断力が鈍化し、撤退のタイミングは分単位で重くなります。靴・手袋の防水断熱不足、保温レイヤーの限界、行動食や水分補給の設計不備は、低体温の加速要因となりました。現代の視点から見れば、停止・引き返しの閾値、代替ルート、責任分掌の明文化が不可欠であり、「人は環境の前で簡単に誤る」という教訓自体が恐怖の核になります。

4. 生理・心理の負のスパイラル

低体温の進行は、思考遅延・判断錯誤・幻覚・眠気といった症状を連鎖させます。視界不良・強風・寒冷刺激が同時に加わると、知覚ノイズが増し、合図の共有や隊列維持も困難になります。身体的ストレスが意思決定をさらに遅らせ、致命的なスパイラルを形成します。“怖さ”は単なる外的脅威ではなく、生理・心理の内側からも増幅される点に本質があります。

5. 伝承・映像表現による恐怖の増幅と社会的記憶

遭難直後から語られた逸話や、のちの小説・映画の劇的表現は、史実の輪郭を一般認識へ定着させました。衛兵詰所の足音や夜霧に揺らぐ像のシルエットといった語りは、実際には温泉の蒸気・氷晶の反射・長時間露光のノイズ等で説明できる事例も多い一方で、社会的記憶として“感じられる怖さ”を補強しました。地域では慰霊と安全啓発を重んじ、過度な心霊化から距離を取る姿勢も根付いています。この「記憶をどう扱うか」という倫理的自覚も、独特の緊張感を生みます。

6. 現代の安全基準と「過去との落差」

地図・コンパス・GPS・ビーコン・防寒防滴装備・撤退基準など、現代の安全フレームは格段に進化しました。それでも八甲田は、突発的な風雪やホワイトアウトで現代装備の“運用”を容易に破綻させます。装備があっても、判断が遅れた瞬間に危機へ傾く――この「テクノロジーと自然のいたちごっこ」自体が、畏れを喚起します。

7. 風景美と畏怖が同居する“二面性”

睡蓮沼の逆さ八甲田、地獄沼の湯気、城ヶ倉大橋の大景、樹氷の造形――八甲田は写真家にとって一級の被写体です。同時に、その美を生む要因(冷気・強風・霧・雪)は人命を脅かす要因でもあります。美とリスクが表裏一体である事実が、感情の揺さぶりを強め、「怖い」の実感を持続させます。

■八甲田山の“怖さ”とは何か

要するに、八甲田山の怖さは「自然条件 × ヒューマンファクター × 記憶と伝承」の三層が同期して立ち上がる体験です。過去の惨事という重い文脈の上で、いま目の前の風や白さが知覚を奪い、判断の一瞬の遅れが取り返しのつかない結果へつながりうる――そのリアリティが、静かな恐怖として訪問者の胸に宿ります。ゆえにこの山を歩く最善の態度は、恐れを煽ることでも、武勇談でかき消すことでもなく、事実にもとづく準備と、撤退を含む意思決定のしなやかさを携えて、景観と記憶に敬意を払うことだと言えます。そうした態度こそが、八甲田の“怖さ”を畏れへ昇華させ、同時に自然の魅力を安全に享受するための唯一の鍵になります。

八甲田山怖すぎだけど絶景と撮影が魅力

●このセクションで扱うトピック

- 観光で巡る歴史と自然のおすすめ撮影スポット

- 紅葉 見頃や夏 冬の季節ごとの見どころ

- カップルで訪れるなら知っておきたい注意点

- プロが選ぶおすすめ カメラ装備と撮影テクニック

- まとめ ― 八甲田山怖すぎでも惹かれる理由

観光で巡る歴史と自然のおすすめ撮影スポット

八甲田山は、四季によってまるで別の世界を見せる“生きた風景”の宝庫です。

自然の雄大さと、かつての雪中行軍の記憶が交わるこの地を、カメラ片手に1日でめぐる撮影旅として紹介します。

アクセス・移動ルートを含めて構成しているので、撮影計画の立案にも役立ちます。

1. 朝霧の睡蓮沼 —— 静寂に映る「逆さ八甲田」

出発は青森市内から車で約1時間。国道103号を十和田湖方面へ進むと、八甲田の森を抜けた先に睡蓮沼駐車場(無料・十数台分)があります。

早朝5時台、風のない時間に訪れると、水面は鏡のように凪ぎ、八甲田連峰が逆さに映ります。

「逆さ八甲田」と呼ばれるこの景観は、無風と光線条件が整ったわずか数分間しか現れません。

NDフィルターを用いて露出を抑え、淡い朝光を水面に閉じ込めるように撮るのがおすすめです。

アクセスメモ:

公共交通では、青森駅からJRバス東北「みずうみ号(十和田湖行)」に乗車し、「睡蓮沼入口」下車(約80分・徒歩10分)。

2. 地獄沼から酸ヶ湯温泉へ —— 火山と湯けむりのコントラスト

睡蓮沼から車で10分ほど下ると、白煙が立ちのぼる地獄沼に到着します。

硫黄を含んだ青白い湯面と、風に流れる噴気。シャッタースピード1秒前後のスローで撮影すれば、湯けむりが“流れる雲”のように写り込みます。

そこからわずか1kmの場所にあるのが、酸ヶ湯温泉。総ヒバ造りの湯屋が自然光に包まれ、曇天の日にはしっとりとした木の質感が際立ちます。

外観撮影では午前10時前後の斜光を利用すると、建物の立体感と背景の稜線を美しく分離できます。

アクセスメモ:

地獄沼〜酸ヶ湯間は徒歩でも約15分。駐車場も整備されており、三脚使用時は歩行者の通行に配慮を。

3. 午後の城ヶ倉大橋 —— 空と大地をつなぐ巨大アーチ

酸ヶ湯温泉から車で約7分、八甲田最大の絶景ポイント城ヶ倉大橋へ。

全長360メートル、谷底からの高さ122メートルという圧倒的スケール。

晴天なら八甲田連峰と岩木山を一望でき、雨上がりの日には霧が流れ込み、橋が空に溶けていくような光景が広がります。

午後3時頃、西日が差し込む時間帯には、橋の赤いアーチが金色に輝きます。

橋詰の展望スペースから広角24mm程度で撮ると、構造の迫力と渓谷の奥行きを両立できます。

アクセスメモ:

青森駅・新青森駅からレンタカー利用が最も効率的(市街地から約50分)。

冬季(11月下旬〜4月中旬)は通行止め期間あり、青森県道路情報で事前確認を。

4. 後藤伍長像と雪中行軍遭難記念館 —— “記憶”を写す撮影地

橋から車で約20分下ると、雪中行軍遭難記念館(青森市荒川字寒水沢1-6)があります。

当時の兵士たちの装備、手紙、写真などが保存・展示されており、静謐な空気の中に“語らない記憶”が漂います。

屋外には後藤房之助伍長像が建ち、冬には雪をまとって立つ姿が荘厳そのもの。

撮影の際は、モニュメントの背後に空を大きく取り込み、柔らかな逆光で撮ると「時を越えた存在感」が浮かび上がります。

アクセスメモ:

記念館には無料駐車場あり。館内撮影は一部制限区域あり、受付で許可確認を。

5. 夕暮れの萱野高原 —— 八甲田連峰に沈む光

旅の締めくくりは萱野高原(かやのこうげん)。

記念館から車で15分ほどの高原で、八甲田山の全景が見渡せます。

夕陽が連峰の背に沈む時間帯(16:30〜17:30頃)は、草原が黄金色に染まり、風に揺れるススキが光を反射してきらめきます。

望遠70mm程度でススキを前景に入れ、山稜線をシルエットに切り取ると、旅の終わりにふさわしい一枚となります。

アクセスメモ:

青森市街からバスで約60分(八甲田ロープウェー前経由)。駐車場・休憩所あり。

一日撮影ルート(モデルプラン)

| 時間帯 | 場所 | 主な被写体 | 移動手段・目安時間 |

|---|---|---|---|

| 05:30〜07:00 | 睡蓮沼 | 逆さ八甲田・朝霧 | 青森市→車で約1時間 |

| 08:00〜10:00 | 地獄沼・酸ヶ湯温泉 | 湯けむり・温泉建築 | 車で約10分 |

| 11:00〜15:00 | 城ヶ倉大橋 | 橋梁・渓谷・霧景 | 車で約7分 |

| 15:30〜16:30 | 遭難記念館・後藤伍長像 | 記録と慰霊像 | 車で約20分 |

| 17:00〜18:00 | 萱野高原 | 夕景・八甲田連峰全景 | 車で約15分 |

八甲田を巡る撮影旅は、単なる風景撮影ではありません。

そこにあるのは「自然の荘厳さ」と「人の記憶」。

湯けむりに包まれる温泉、静寂を映す湖面、そして風に佇む像。

それぞれが、八甲田という山が語りかける“生と死の記憶”を映し出しています。

カメラを持ってこの道を歩くことは、

— 八甲田を「怖い山」ではなく、「命と祈りの山」として見つめ直す行為でもあるのです。

紅葉 見頃や夏 冬の季節ごとの見どころ

八甲田山の撮影テーマは季節ごとに大きく変わります。紅葉、深緑、樹氷、残雪と、まるで異なる山域のような多彩な表情を見せます。紅葉のピークは標高により前後し、9月下旬〜10月上旬にかけては高層湿原、中旬には山腹のブナ林、下旬には城ヶ倉渓谷周辺と順に色づきが下がっていきます。年ごとの気温推移により変動するため、最新の紅葉情報は気象庁の地域観測データや青森観光連盟の発表を参考にすると確実です。

夏は「深緑と霧」が主役。梅雨明けから初秋にかけては、雨上がりに霧が立ちのぼる瞬間を狙うと、被写体に奥行きが生まれます。偏光フィルター(C-PL)を使えば、湿った葉の反射を抑え、緑の質感をより深く表現できます。

冬は八甲田名物の「樹氷」や「霧氷」が最大の被写体。気温マイナス10度以下、湿度85%以上という条件でのみ形成される氷の造形美は、まさに自然の彫刻と呼べます。ロープウェー山頂駅付近では逆光を利用して氷柱の輪郭を際立たせると、透明感のある作品になります。

道路やロープウェーの運行状況、登山道の通行止め情報は、青森県道路公社や八甲田ロープウェー公式サイトで随時更新されています(出典:青森県道路公社 公式サイト)。現地直前の確認を怠らず、天候や視界に応じて行程を柔軟に組み替えることが、満足度を左右します。

表:季節ごとの撮影テーマと装備の目安

| 季節 | 主な被写体 | 光・時間帯の狙い | 服装と装備の目安 |

|---|---|---|---|

| 春 | 湿原の芽吹き、残雪稜線 | 朝の斜光で陰影を強調 | 防水シューズ、レインウェア上下 |

| 夏 | 深緑、ガス、滝 | 雨上がりの薄曇りで立体感 | 防虫対策、レンズ拭きクロス |

| 秋 | 紅葉、沼のリフレクション | 風の弱い朝夕がベスト | 防寒ミドルレイヤー |

| 冬 | 樹氷、雪原の陰影 | 低い太陽の逆光で輝きを演出 | 防寒手袋、滑り止めスパイク具 |

これらの装備を踏まえ、八甲田山の四季を安全かつ創造的に記録することで、自然と時間の流れを一枚に閉じ込める撮影体験が実現します。

カップルで訪れるなら知っておきたい注意点

八甲田山周辺は、自然・温泉・撮影を同時に楽しめる魅力的なエリアですが、カップル旅行では「ペース配分」と「安全性の確保」が快適さを左右します。特に標高差による気温変化や天候の急変が多いため、無理のない行程設計が何より重要です。

まずおすすめの立ち寄りスポット「睡蓮沼」は、駐車場から徒歩3〜5分でアクセスでき、木道を歩くだけで山の稜線と水鏡の景色を一度に堪能できます。早朝は人も少なく、静かな時間を共有するのに最適です。

「城ヶ倉大橋」は、日本最大級の上路式アーチ橋で、標高約670メートル地点に位置します。橋上は吹きさらしのため、風速10m/sを超えると体感温度が大幅に下がり、冬季は凍結防止剤が撒かれるほどの厳しい環境です。高所が苦手な方は、橋の両端にある展望台からも充分に絶景を堪能できます。

温泉に関しては、時間帯ごとの混雑差を理解しておくと滞在の質が大きく変わります。宿泊施設ではチェックイン直後(15時〜17時)や早朝(6時〜7時)の入浴が比較的空いており、カップルでゆったり過ごせます。特に「酸ヶ湯温泉」は混浴大浴場「ヒバ千人風呂」で知られますが、時間帯や専用時間の確認が必要です(出典:環境省 自然環境保全地域データベース)。

冬季は特に注意が必要です。11月下旬から翌年4月中旬までは平均気温が氷点下となり、城ヶ倉大橋付近では路面凍結や視界不良が頻発します。日没が早く、16時過ぎには暗くなるため、移動は日中(10時〜15時)を中心に組むのが安全です。

また、写真撮影では片方が寒さや風に弱い場合もあるため、構図決定は迅速に行いましょう。ズームレンズを活用して距離を保ちながら撮る、またはリモートシャッターを使うなどの工夫で、快適かつ自然なツーショットが撮れます。相手の歩幅や体力に合わせたペース設定と、無理をしない「思いやりの撮影計画」が、心地よい旅の鍵です。

プロが選ぶおすすめ カメラ装備と撮影テクニック

八甲田山エリアは、気象変化が激しく、自然光や風の条件が刻々と変化するため、軽量かつ信頼性の高い装備が理想です。

山岳・湿原・橋梁・雪景といった多様な環境を一日で撮るには、「高性能メイン機+軽量サブ機」の組み合わせが最も実用的です。

ここでは、プロ・アマチュア両方の観点から、環境適応性に優れたおすすめ機材を紹介します。

■ メイン機:防塵防滴と耐寒性能を兼ねた信頼のフルサイズ

1. Canon EOS R6 Mark II(約670g)

- 有効画素数:約2,420万画素

- ISO感度:100〜102,400

- 防塵防滴構造・耐低温(−10℃動作確認)

- 特徴:八甲田のような曇天や霧の環境でも、AFが安定。色再現性が高く、雪原の階調を忠実に描写します。

2. Nikon Z7 II(約705g)

- 有効画素数:約4,570万画素

- ダイナミックレンジの広さに定評があり、雪と陰影の対比を表現するのに最適。

- マグネシウム合金ボディで耐寒・防滴・防塵性能が優秀。

3. OM SYSTEM OM-1(約599g)

- マイクロフォーサーズ/有効画素数:約2,037万画素

- 防塵・防滴・耐寒性能トップクラス。

- 軽量のため登山撮影にも向く。

関連記事:OMシステム(OM System) 新製品 噂まとめ|2025年注目モデルの全貌とは

これらはいずれも−10℃以下で動作可能な機種で、冬の八甲田でも信頼性が高いとされています。

■ レンズ構成:広角+中望遠で八甲田の表情をすべて捉える

広角レンズ(24mm前後)

- 例:Canon RF 15–35mm F2.8L IS USM

- 湿原や橋梁、火山地形の広がりをダイナミックに構成。

- 歪みが少なく、空や湯けむりを入れた構図にも適します。

中望遠レンズ(70〜100mm)

- 例:Nikon Z 70–200mm F2.8 VR S

- 樹氷・山肌の圧縮描写や、構造物と背景の距離感を調整するのに最適。

- 圧縮効果により、遠景の山並みが迫るような立体感が得られます。

風景撮影では絞りF8〜F11が基準。

被写界深度を確保しつつ、回折ボケを防ぐ最適値です。

■ 周辺装備と撮影セッティング

- 三脚:Leofoto LS-324CEX(カーボン製・重量1.5kg)

→ 強風下でも安定し、センターポールを下げるとブレを防止。

- NDフィルター:Kenko PRO1D ND8〜ND64

→ 湯けむりや雲の流れをスローで表現(1/4〜1秒露光)。

- レインカバー:ThinkTANK Emergency Rain Cover

→ 霧・雪・湯けむり対策に必須。

- マイクロファイバークロス

→ 結露や水滴の除去に使用。氷結防止のため複数枚を携行。

■ バッテリー・結露対策・露出補正

- 氷点下10℃でバッテリー性能は約30%低下(メーカー実測値)。

- 予備バッテリーを3本以上用意し、上着の内ポケットで保温。

- 撮影後は密閉袋(ジップロック)に入れ、温度順応後に車内へ戻す。

- 雪面反射による白飛び防止のため、露出補正は+0.3〜0.7EVが推奨。

■ 低価格帯・軽量サブカメラのおすすめ

高性能機に加え、サブ機として「壊れても惜しくない」「雨雪に強い」コンパクト機を携行するのも効果的です。

特に八甲田のような高湿度・低温環境では、予備カメラが“保険”になります。

1. Nikon COOLPIX W300(防水・耐衝撃)

- 有効画素数:1,600万画素

- 防水30m・耐衝撃2.4m・耐寒−10℃

- 4K動画撮影対応。スキー・登山・湿原撮影に最適。

- 小型(約231g)で、ジャケットポケットにも収まる。

2. Kodak PIXPRO WPZ2

- 有効画素数:1,600万画素

- 防水15m/耐衝撃2m/防塵設計

- 約30,000円前後で入手可能。水辺や降雪時の補助撮影に向く。

3. SJCAM C100(アクションカメラ)

- 画角:超広角135°/フルHD録画

- 防水ケース付属・軽量(約60g)

- 撮影中の携帯・定点撮影にも活用できる万能サブ機。

悪天候でメイン機を出せない時や、雪や湯けむりを間近に撮るシーンで活躍します。

■ 実践セッティング例

| 被写体 | 焦点距離 | 絞り | シャッター速度 | ポイント |

|---|---|---|---|---|

| 城ヶ倉大橋(快晴) | 24mm | F8 | 1/125秒 | 広角でスケール感強調 |

| 地獄沼の湯けむり | 35mm | F10 | 1/2秒 | ND8併用・霧流れ表現 |

| 睡蓮沼の朝景 | 70mm | F11 | 1/250秒 | 逆光補正・露出+0.3EV |

| 樹氷(強風時) | 100mm | F8 | 1/500秒 | 手ブレ補正ON・連写3枚撮り |

■ 八甲田で“機材を信じられる準備”を

八甲田山は、撮影技術よりもまず装備管理が作品の質を左右する山です。

カメラのスペックだけでなく、バッテリーの運用、結露防止、軽量装備の選択――。

そのすべてが「一瞬の光を逃さないための準備」と言えます。

高性能機と低価格防水機を使い分け、

自然の力を受け止めながら、八甲田の美を確実に写し取る。

それこそが、寒冷地撮影における“プロの備え”です。

まとめ ― 八甲田山怖すぎでも惹かれる理由

本記事のまとめを以下に列記します。

・八甲田山とは自然の豊かさと厳しさが共存する雄大な山域である

・遭難事件をわかりやすく原因まで整理し危険要素を正確に把握する

・遭難ルートは一見平坦でも吹雪や視界不良時に方向を失いやすい地形

・案内人置き去りの背景には極限環境での判断と指揮の難しさがある

・最後に生存者のその後をたどる記録が長期的な影響と教訓を示している

・怪談やタブーは恐怖ではなく慰霊と歴史の教訓を伝える形で扱うべき

・心霊写真や遺体の噂は感情的でなく事実確認に基づいて丁寧に検証する

・観光では橋や湿原温泉などを巡り撮影導線を意識した行程を設計する

・紅葉の見頃や夏冬の景観は気象や標高に応じた直前情報の確認が必要

・春夏秋冬それぞれの被写体と装備の優先順位を明確に見極めて臨む

・カップル旅行では短距離移動と時間帯分散でゆとりある滞在を目指す

・橋や木道では安全確保を最優先に三脚や機材の運用を慎重に行う

・広角と中望遠のレンズ構成で雄大な景観と細部描写の両立を図る

・悪天候下の撮影では防滴カバーと吸水クロスで機材保護を徹底する

・八甲田山怖すぎの背景理解が安心で豊かな自然体験の基盤となる

コメント