「基板修理 やり方」と検索してこの記事にたどり着いたあなたは、電子機器のトラブルに直面し、自分で修理してみたいと考えているのではないでしょうか。

本記事では、基板修理初心者の方でも実践できるよう、基板構造の基本から故障の種類、そしてその見つけ方までをわかりやすく解説します。基板修理に必要な道具の選び方やテスターの使いこなし術、個人向け修理と業者依頼の違いも網羅しており、DIYでのプリント基板修理にも役立つ情報をまとめています。

特に古い基板修理や、プリント基板補修ペンを活用した応急処置のテクニックは見逃せません。また、これから基板修理を勉強したい方に向けた教材の紹介もあるため、基礎からじっくり学びたい方にも最適な内容です。

- 基板構造と修理対象ごとの注意点

- 基板故障の種類と見つけ方の基本

- 修理に必要な道具と正しい使い方

- 個人修理と業者依頼の違いと判断基準

初心者向け基板修理 やり方完全ガイド

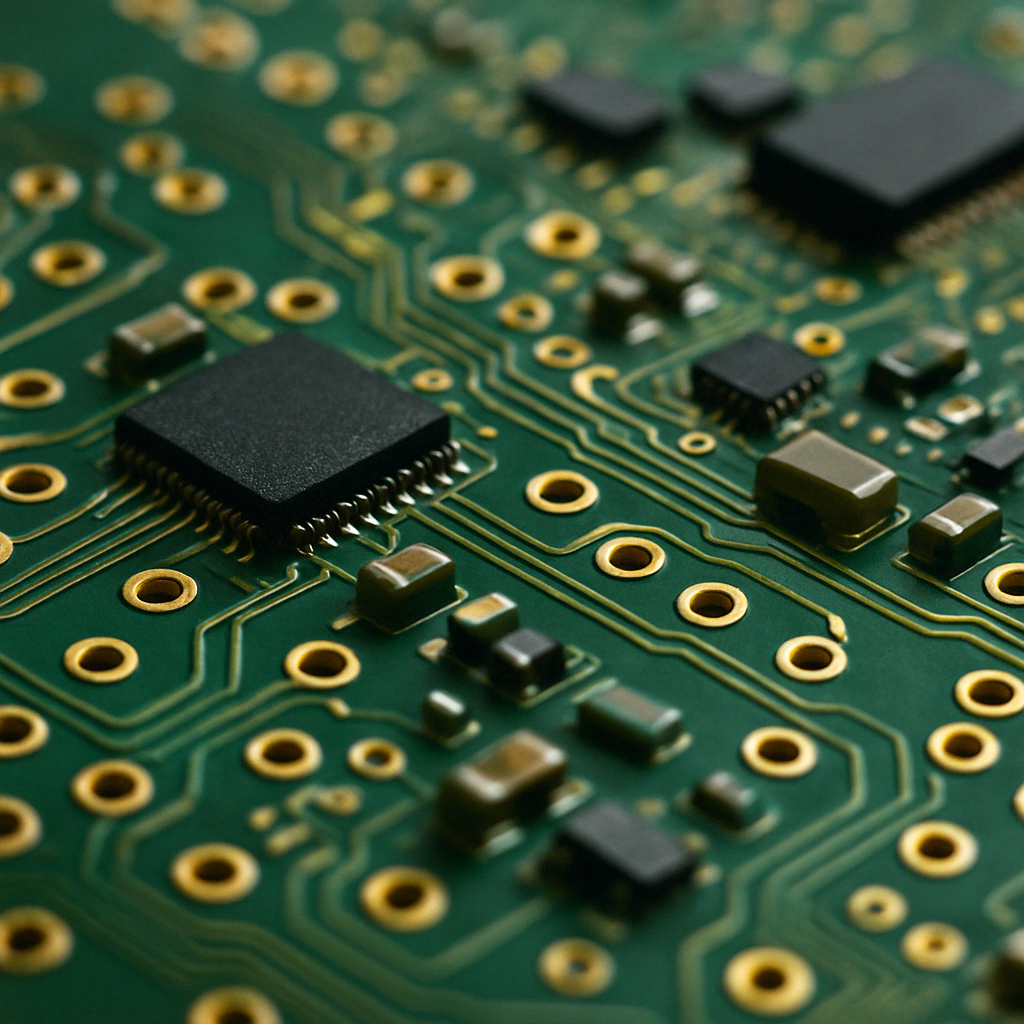

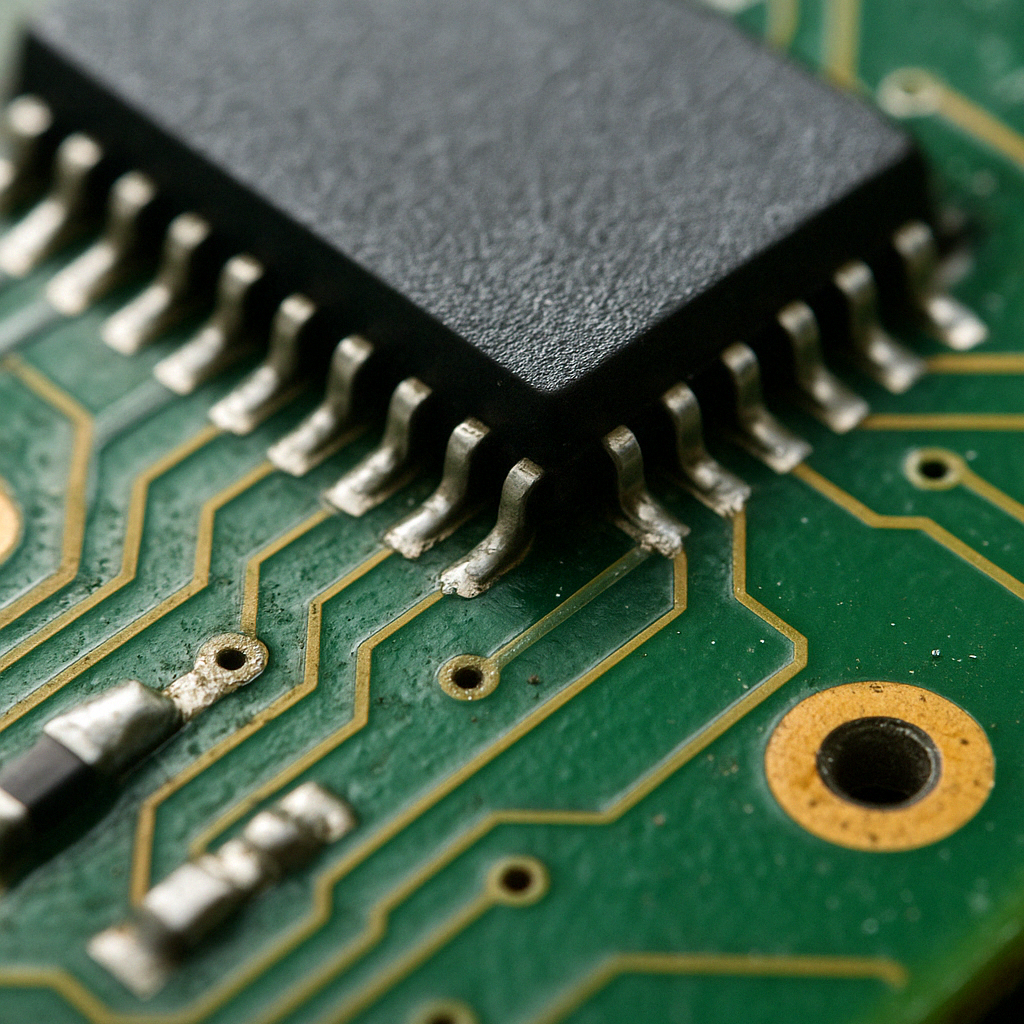

基板修理は、単なる「はんだ付け」だけでは済まされない、非常に繊細で奥の深い作業です。特に高密度な多層構造を持つビルドアップ基板では、目に見えない内部の層や微細なビア構造を把握していなければ、トラブルの原因を見逃したり、修理そのものが不可能になったりすることもあります。加えて、基板の故障にもさまざまな種類が存在し、それぞれに適した診断法と修復技術が求められます。

本記事では、ビルドアップ基板を中心に、基板構造の仕組みと修理における注意点、代表的な故障の分類や見極め方、初心者が陥りやすいミスとその対策までを網羅的に解説します。基板修理の成功率を確実に引き上げるために、構造と原因を正確に理解することが「8割成功」の第一歩です。

基板構造を知れば修理は8割成功する

このような理由から、基板構造の理解は基板修理の成功率を大きく左右します。基板にはさまざまな構造があり、代表的なものとしては多層構造、フレキシブル構造、さらにはリジッドフレックス基板などが存在します。これらの構造によって、修理方法や使用するツール、さらには修理の可否までもが変わってくるのです。例えば、代表的な6層ビルドアップ基板で構造を解説します。

ビルドアップ基板とは

ビルドアップ基板とは、内層と外層を段階的に積層していく構造を持った高密度な多層プリント基板です。ビルドアップ基板では、以下のようなレイヤーで構成されています:

重要な用語:

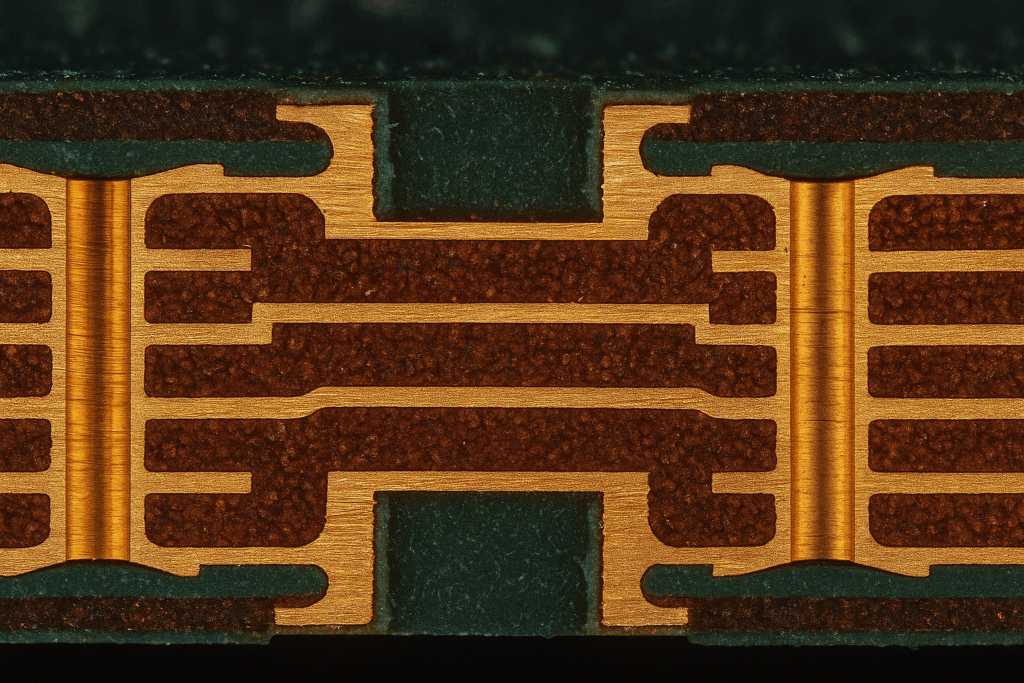

- ビルドアップ層(Build-up Layer):表層近くに積層される薄い配線層。HDI(高密度実装)基板で多用。

- コア層(Core Layer):構造の中心を成す安定した内層。内層の断線は修理困難。

- マイクロビア(Microvia):ビルドアップ層を接続する微小ビア。破損リスクが高く、修理は難しい。

- スルーホールビア(Through-Hole Via):層を貫通する穴。X線検査が必要になることも。

■ 各構造の修理視点での注意点

① 外層配線:修理の中心になる場所

- 特徴:肉眼で確認でき、はんだ付け・部品交換などが行える。

- 注意点:静電気・過熱に弱い。銅パターンの剥離やランドの損傷に注意。

② ビルドアップ層:脆弱な修理ゾーン

- 特徴:層の間にある薄い配線層。非常に微細で、修復は高度な技術が必要。

- リスク:マイクロビアの断裂は外観では見えないことが多く、高周波回路やBGAパッド下の損傷に直結。

③ コア層(内層):修理困難な構造

- 特徴:基板の中核となる層。耐熱性・絶縁性が高いが、目視不可。

- リスク:断線・ショートの特定にX線検査装置やサーマルカメラが必要。

- 修理対策:ジャンパー配線によるバイパス処理が唯一の対処法になることも。

■ 構造に関わる素材の違いと注意点

- レジン系絶縁材(例:BTレジン):熱に弱く、過熱ではんだが浮く現象が発生しやすい。温度管理が重要。

- プリプレグ(Prepreg):層間の絶縁材。熱で溶ける特性があり、再加熱で変形するリスクあり。

- 銅箔厚(Copper Foil Thickness)

銅厚が薄いほど過電流や熱ストレスに弱く、断線や腐食が進行しやすい。 - ソルダーレジスト:絶縁保護膜。劣化するとクラックが生じ、下の配線が腐食・短絡する。

こうして構造の違いを理解することで、どの部分は修理可能か、どの道具を使うべきかが明確になります。特に6層ビルドアップ基板のような高密度・高機能な構造は、表面だけでなく内部構造の把握が修理成否のカギを握るのです。修理の前に構造を知る、これが「8割成功」のための最初の一歩です。

基板 故障 種類を見極めるプロの視点

例えば、故障の種類は大きく分けて「電子部品の劣化」「断線・ショート」「腐食」「静電気による破壊」の4つに分類されます。これらの分類を正確に理解することは、故障の原因を早期に突き止め、適切な修理方針を立てるうえで非常に重要です。

1. 電子部品の劣化:時間と熱がもたらす静かなトラブル

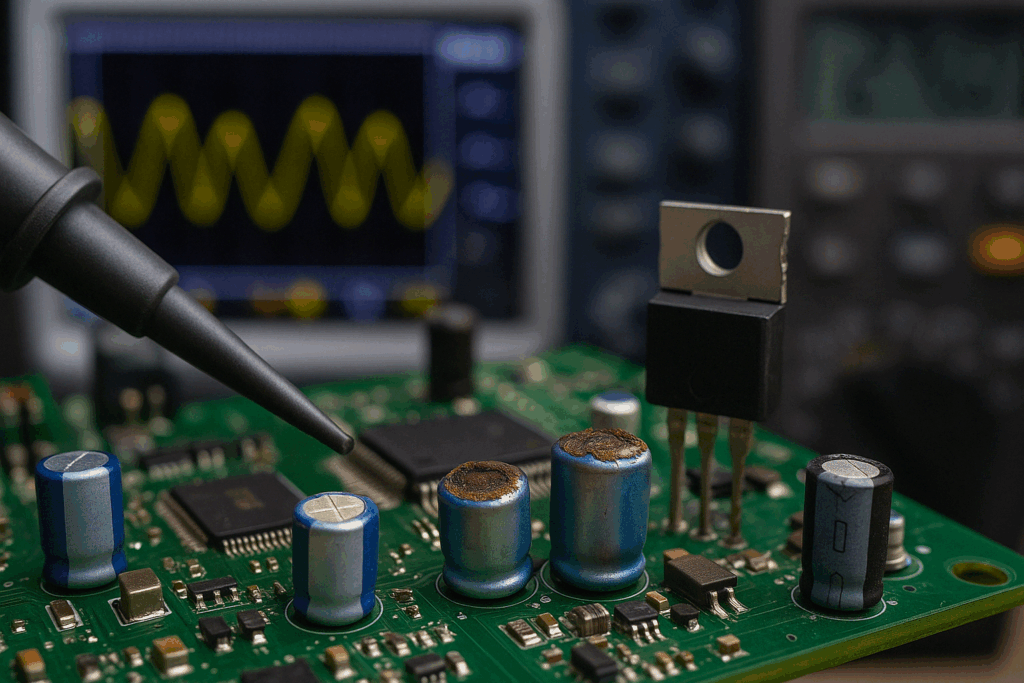

概要:電子部品は消耗品であり、使用年数や環境温度、通電時間によって徐々に劣化します。特に、電解コンデンサ、トランジスタ、MOSFETなどのアクティブ部品は劣化の影響を強く受けます。

兆候と見極め方

- 電解コンデンサの頭が膨らんでいる、または液漏れしている場合は劣化確定。

- オシロスコープで波形にノイズやリップルが見られる場合、平滑用コンデンサの劣化が疑われます。

- 外観に問題がなくても、ESR(等価直列抵抗)測定器を使えば内部劣化を検出できます。

修理のポイント

- 劣化部品は原則「同一容量・同一耐圧・同一極性」の新品に交換する。

- 高温部位には耐熱グレードの高い部品を選定し、放熱処理(ヒートシンクや熱伝導シート)を強化するのが理想です。

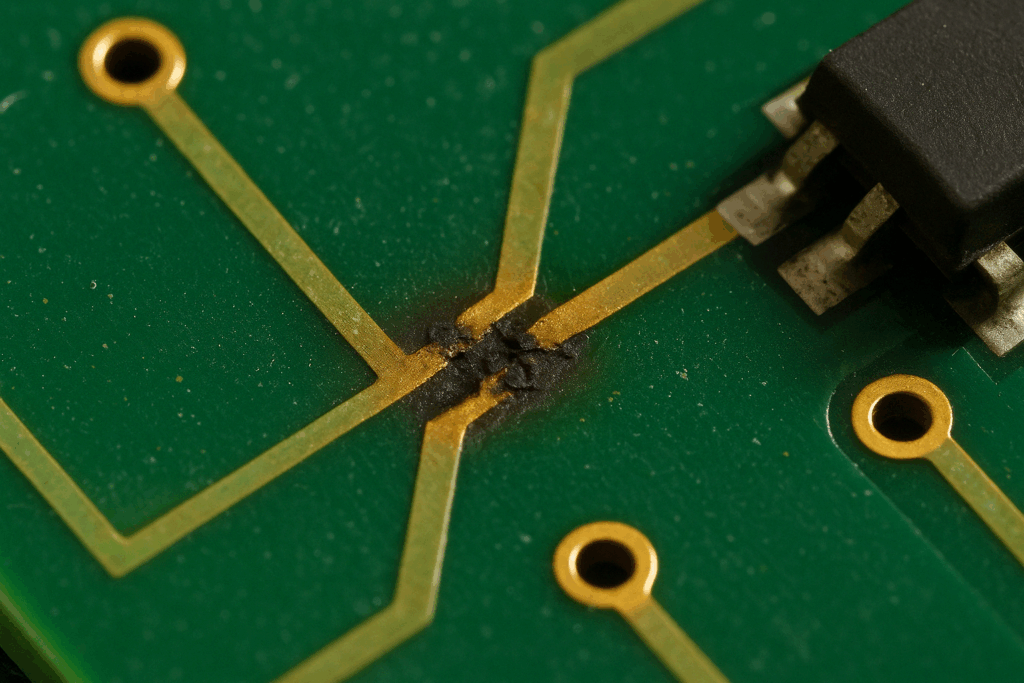

2. 断線・ショート:物理的・電気的損傷による致命エラー

概要:断線は主に物理的なストレスや経年変化、製造時のはんだ不良によって発生します。一方ショートは、導電異物の付着やはんだブリッジ、部品内部の短絡などで起こります。

兆候と見極め方

- テスターでの導通チェックは基本中の基本。測定前には電源OFFと放電確認が必須。

- 回路図と比較しながら、断線箇所のピン〜ピン間を順に確認することで精度が上がります。

- ショートの場合、電源投入時にICや部品が異常発熱することが多いため、熱検知カメラが有効です。

修理のポイント

- パターンの断線にはジャンパー線を使い、配線を迂回させて再接続します。

- ショートは原因箇所の除去(ハンダ吸取・異物除去)を最優先し、元部品の損傷チェックも並行して実施します。

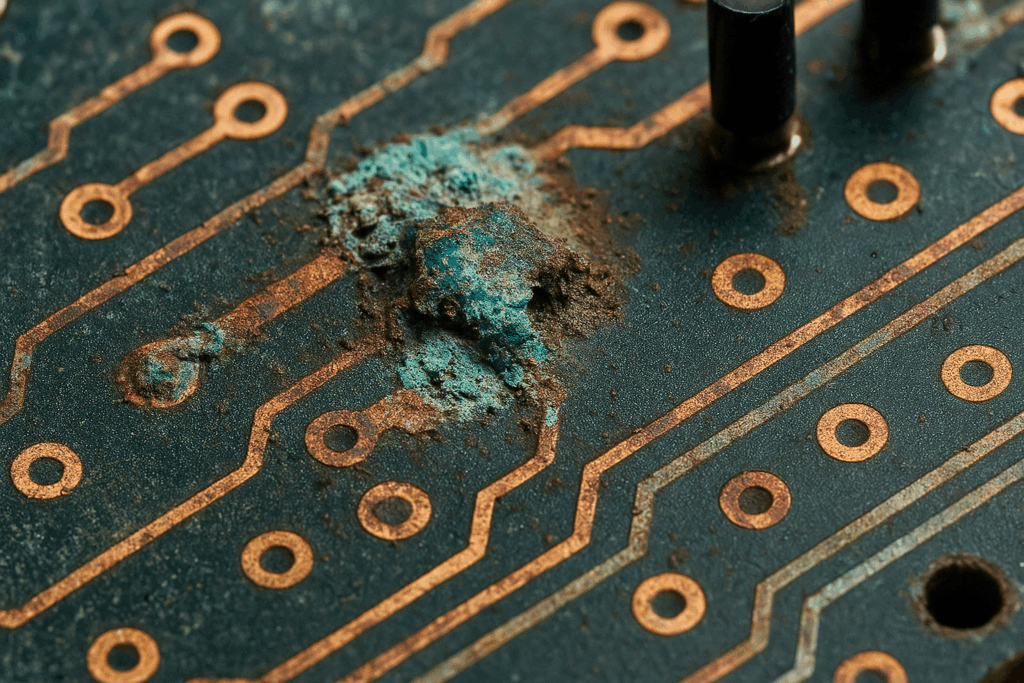

3. 腐食:見落とされがちな長期損傷の典型例

概要:腐食は湿気、液体こぼし、化学物質の付着によって時間をかけて進行します。腐食が進むとパターンの消失、接点不良、部品足の溶解といった深刻な被害を引き起こします。

兆候と見極め方

- 肉眼でも確認しやすく、変色・緑青・粉状の物質などがヒントになります。

- 顕微鏡やマクロレンズを使うと、見逃しがちな微細腐食も検出できます。

- 腐食部位での導通低下やノイズ混入も測定値に影響することがあります。

修理のポイント

- 軽度の腐食であれば、無水エタノールや接点クリーナーでの洗浄が有効です。

- パターン剥離がある場合、パターン修復剤やプリント基板補修ペンでの復元が可能です。

- 腐食が深刻な場合、部品交換や再パターン構成を検討します。

4. 静電気による破壊:見えない一撃に備える知識

概要:ESD(静電気放電)は、目には見えませんが非常に高い電圧を一瞬で部品に加え、内部の絶縁破壊やゲート損傷を引き起こします。デジタルICやMOSFETなどの半導体は特に脆弱です。

兆候と見極め方

- 外観では変化が見られず、症状が突発的かつ再現性がないのが特徴。

- 正常値が出ていても、信号の入出力反応がなくなっている場合、内部破壊の可能性が高い。

- ESDチェッカーや専用のテスト治具で確認するには専門機器が必要です。

修理のポイント

- 破損した部品は交換するしかありません。事前に型番、極性、規格を確認しておくこと。

- 再発防止として、ESD対策を徹底しましょう(静電気防止マット・手袋・リストバンドなど)。

- 作業中の湿度管理も有効で、特に冬場の乾燥した環境では静電気が発生しやすいため注意が必要です。

これらの視点から原因を分類・分析することで、修理方針を明確化し、不要な手間や再発リスクを大幅に削減できます。基板修理における「故障の見極め」は、まさに診断の第一歩であり、プロの腕が試される最重要工程です。

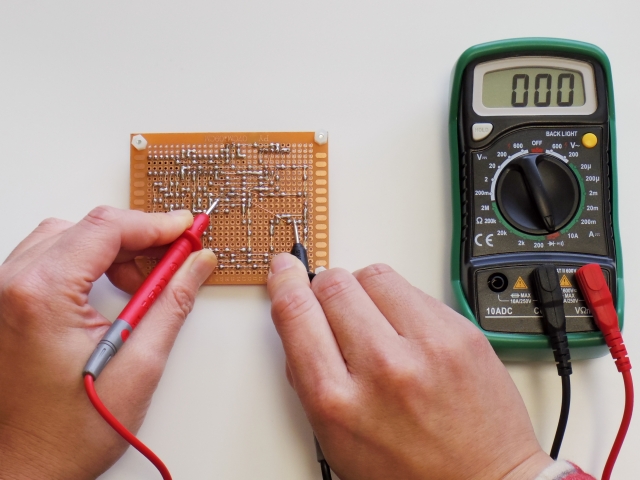

基板故障の見つけ方を種類別に徹底解説

故障の見つけ方を効率よくするには、テスターやSMU(ソースメジャーユニット)などの高精度な計測器を活用するのが非常に効果的です。これらの機器は、目に見えない異常を数値として明確に示してくれるため、経験が浅い人でも問題箇所を絞り込みやすくなります。導通チェックでは断線を、電圧測定では電源の異常やショートの有無を確認することができ、基本的な診断手法として広く利用されています。

さらに、拡大鏡や顕微鏡を併用することで、肉眼では確認できないほどの微細なクラックや腐食痕も見つけ出すことができます。たとえば、パターンのわずかな断裂やコンデンサの足元の腐食といった細部まで観察可能になり、修理の精度が格段に向上します。

こうして、計測機器と観察ツールの両方を駆使することで、故障箇所の特定がスムーズに行えるようになります。ただし、これらの機器も万能ではないため、観察者の注意力や知識も非常に重要です。機器に頼るだけでなく、自分の目と感覚で丁寧に観察する姿勢が、正確な診断につながるのです。

1. 電子部品の劣化:時間と熱がもたらす静かな故障

●外観チェック

- 電解コンデンサは最も劣化しやすく、頭部が膨らんでいたり、底面のガス抜き弁が開いている場合は要注意。

- 液漏れは茶色〜黒色の液状残留物として基板上に付着していることがあります。

- ICやトランジスタは、黒ずみや表面のヒビ、焦げ跡などの兆候が見られる場合も。

●使用ツール

- ESRメーターで等価直列抵抗(劣化の指標)を測定。

- オシロスコープで電源ラインのリップルを測ることで、コンデンサの平滑能力を確認。

- 赤外線カメラで異常発熱している部品を特定する。

●判断基準

- 規定値の2〜3倍以上のESRが出た場合、性能劣化とみなされます。

- オシロで電源ラインのノイズが0.1V以上ある場合、平滑不足と判断。

- 赤外線カメラで他より極端に温度の高い部品は劣化・破損が疑われます。

2. 断線:微細なクラックや接触不良も見逃すな

●外観チェック

- 銅パターンの線が途切れている、スルーホールのリングが欠けている。

- パッドが浮き上がっている(基板剥離の兆候)場合も断線の予備軍。

- フレキシブル基板では、繰り返し折り曲げた箇所が白っぽく変色している場合は断線の可能性。

●使用ツール

- デジタルマルチメーター(テスター)の導通モード(ブザー付き推奨)。

- 顕微鏡や高倍率マクロレンズで微細なクラックも検出。

- LCRメーターでインダクタンス・キャパシタンスの異常値確認。

●判断基準

- 導通チェックでブザー音が出なければ完全断線。

- パターンの途切れが目視できる場合、その部分は基本的に断線扱い。

- 接触が不安定な場合は、温度変化や軽い振動を与えて再現性を確認。

3. ショート(短絡):電気的損傷の重大トラブル

●外観チェック

- はんだブリッジ(隣接するパッドを跨ぐはんだの橋渡し)が見える。

- 部品同士が物理的に接触している。

- フラックスの焼け跡や焦げ跡が残っている部分があればショートの疑い。

●使用ツール

- テスターの抵抗モードでGND-Vcc間の抵抗を測定(無負荷状態で)。

- DC電源と電流制限機能を組み合わせ、ショート箇所の電流値を観測。

- サーモカメラで異常加熱している部品やエリアを特定。

●判断基準

- GNDと電源間の抵抗が0Ω~数Ωであれば、どこかでショート発生。

- 電源投入直後にICやFETが触れないほど発熱する場合は内部短絡。

- 1A以下でも温度が異常上昇する部品は故障している可能性が高い。

4. 腐食:湿気と時間がもたらす静かな劣化

●外観チェック

- 緑青(銅の酸化)、白粉(塩類の結晶)などがパターンや端子周辺に見られる。

- はんだが粉状になっている、部品足が変色している。

- 接点部が黒ずんでいる、あるいは光沢がない。

●使用ツール

- 拡大鏡・顕微鏡で目視では判別しづらい腐食の広がりを確認。

- 導通テストで腐食部が電気的に機能しているか調べる。

- 導通抵抗値を比較(正常部と異常部を対比)。

●判断基準

- テスターでの導通が極端に不安定、または高抵抗になっていれば腐食。

- 腐食箇所の見た目にツヤがなく、粉状であれば再接触は困難。

- パターンが肉眼で消失、あるいはスカスカになっていれば再構築が必要。

5. 静電気(ESD)破壊:症状が不安定、再現性ゼロでも疑え

●外観チェック

- 原則として外観に変化なし。ただし稀にICパッケージにごく小さな亀裂。

- 焦げや膨張は基本的に見られません。

●使用ツール

- ロジックアナライザーやICテスタで機能テストを行う。

- オシロスコープで信号波形を観測し、異常出力を確認。

- ESDチェッカー(専用)で破壊パターンを調査(企業や研究機関向け)。

●判断基準

- ICの電源は正常に動作しているのに、入力に対して出力がない → ESD破壊の典型。

- 他のICと同じ信号ラインに接続されているのに、そのICだけ無反応。

- テスト時に通電直後の不安定動作 → 内部破壊の可能性が高い。

故障箇所の特定を成功させる3つのポイント

- 電源投入前の診断が最重要 → 電源を入れる前に断線やショートをチェックしておかないと、トラブルが深刻化する可能性があります。

- 外観だけで判断しない → 部品の内部は目に見えません。見た目が正常でもESRや信号応答などの数値で判断しましょう。

- 必ず複数の手段で確認する → 外観+ツール1つ+テスト信号など、少なくとも2〜3通りの方法でクロスチェックすることが信頼性向上につながります。

これらの詳細な診断ポイントを押さえることで、基板修理の成功率は格段に高くなります。経験を重ねるほど、微妙な変化や感覚も重要になりますが、まずは観察・測定・判断の基本ステップを正確に実行することが、プロの第一歩です。必要に応じて診断専用の治具や検査環境の導入も検討すると良いでしょう。

基板修理 初心者でも失敗しない秘訣

主に、初心者が失敗しがちなポイントは「熱のかけすぎ」と「誤った部品の取り扱い」です。

これらのミスは、基板そのものや周辺部品に深刻なダメージを与える可能性があるため、特に注意が必要です。これを防ぐためには、まずはんだ付けの際に温度管理を徹底し、必要以上に高温にならないよう気をつけることが大切です。

また、はんだごては一定の温度を保てる調整機能付きのものを使用すると安心です。加えて、ESD対策(静電気対策)も欠かせません。

静電気は目に見えませんが、電子部品には致命的なダメージを与えることがあるため、修理作業を行う際は静電気防止手袋やリストストラップを着用するのが基本です。さらに、作業台や床にも導電マットを敷くことで安全性が高まります。

これらの予防策を講じることで、敏感な部品を守りながら安定した作業が可能となります。修理は焦らず慎重に進め、無理をしない姿勢を持つことが成功の鍵になります。

以下の初心者がやりがちな失敗をまとめます。

1. 熱のかけすぎ:パターン剥がれ・部品焼損の元

【よくある失敗】

- 高温のはんだごてを長時間当ててしまい、銅パターンが基板から剥がれる。

- 熱に弱い部品(プラスチックパッケージやフィルムコンデンサ)が変形・焦げる。

- ICやFETなど熱に敏感な部品が故障。

【対策】

- 温度調整機能付きはんだごてを使用し、作業には 300〜350℃程度を目安に。

- 必要以上にこて先を当てない(3秒以内)ように心がける。

- 熱伝導を助けるため、こて先には必ず新しいはんだを供給してから作業を行う。

- ヒートクリップを部品のリードに挟むと、熱を逃がして破損を防げる。

2. 静電気(ESD)対策の不足:目に見えない破壊

【よくある失敗】

- 冬場にセーターを着たまま作業してしまい、静電気が発生。

- 裸手でMOSFETやICを触る。

- ESD対策をせずに、部品を基板に装着し、その後に動作しない。

【対策】

- ESD対策リストバンドと導電マットは必ず併用。

- 作業空間の湿度は 40〜60%を保つ。乾燥時期には加湿器を使用。

- 静電気防止手袋や衣類(綿素材)で体からの放電を防止。

- 作業前に 金属に触れて放電する癖をつけることも有効。

3. はんだ不良:冷えはんだ・ブリッジ・空中配線

【よくある失敗】

- はんだが足りず、接触不良が起こる(冷えはんだ)。

- 多く盛りすぎて、隣のピンとつながってショート(はんだブリッジ)。

- 部品のリードが浮いたままはんだ付けし、空中配線状態になる。

【対策】

- フラックスを適切に使うことで、はんだの流れと濡れ性が向上。

- ブリッジを防ぐには、先の細いこて+細いはんだ(0.6mm)を使う。

- はんだ付け後に必ずルーペや顕微鏡で目視確認を行い、異常を早期発見。

- 怪しい箇所は再加熱と追いはんだで修正。

4. 部品の向き・極性ミス:一瞬で壊れる原因に

【よくある失敗】

- 電解コンデンサやダイオードを逆に取り付けて電源ON → 破裂や発煙。

- ICをソケットに逆向きで差す。

- トランジスタの足(B-C-E)を間違える。

【対策】

- 装着前に必ず極性マーク・データシートを確認。

- シルク印刷と部品の向きを 毎回確認・指差しチェックする癖をつける。

- ICやトランジスタには 向きシールやマーカーを貼っておくと便利。

- 作業前に回路図と部品表(BOM)を チェックリスト化しておくと防止になる。

5. 部品の型番・定格ミス:性能劣化や動作不良の原因

【よくある失敗】

- コンデンサの容量や耐圧が違うものを取り付ける。

- トランジスタやレギュレータの互換性を確認せずに代用。

- Zenerダイオードやフォトカプラなど、規格の細かい部品の選定ミス。

【対策】

- 交換前の部品のマーキングを撮影し、記録に残す。

- データシートで定格とピン配置を必ず確認。

- 不明な部品は テスターで簡易測定するか、信頼できる在庫サイトで調査。

- 「同等品」と書かれていても、温度特性やESR、応答時間が違うことがあるので注意。

6. 部品取り外し時の基板損傷

【よくある失敗】

- 無理に引き抜いてスルーホールを剥がしてしまう。

- フレキシブル基板でパターンごと破ってしまう。

- はんだを溶かさずに部品を無理やり引っ張ってしまう。

【対策】

- 吸取器+フラックス+こて先の温度管理で、完全にはんだを除去。

- スルーホール付きの多層基板は、裏表両方から加熱してゆっくり引き抜く。

- フレキ基板などは、極細のピンセットやホットエアーで丁寧に。

- 無理だと感じたら、切断・ジャンパー対応に切り替える判断も必要。

7. 無理に動かす、焦って作業する:事故の元

【よくある失敗】

- 修理中の基板を手で持ったまま無理な姿勢で作業。

- テスターやこてを落として部品を破損。

- 焦って組み立てた結果、逆向き・端子折れなどミスを誘発。

【対策】

- 作業台にしっかり固定できる治具や基板ホルダーを使用。

- 作業手順をあらかじめシミュレーションしてから作業に入る。

- 余裕のある作業時間を確保し、「敗してもいい」くらいの余白を持つ。

- 1手順ごとに 深呼吸・チェック・次に進む習慣をつける。

- 基板は繊細で一度壊すと修復困難な場合が多い。慎重さが命。

- 「見て学ぶ」より「失敗しながら理解する」意識で上達を目指そう。

- 失敗=経験値。ミスの理由を記録・分析し、次に活かすことがスキルになる。

基板修理は、焦らず・丁寧に・正しくやれば、初心者でも高い精度で作業できます。今回紹介した失敗例と対策を心に留めて、ぜひ安全で確実な作業を目指してください。必要があれば、練習用のジャンク基板で反復トレーニングするのも効果的です。

基板修理 テスターの賢い使いこなし術

このように考えると、テスターは基板修理に欠かせない道具であると言えます。基本的な電圧、電流、抵抗の測定だけでなく、導通チェック機能を使うことで、配線の断線や接触不良の有無を簡単に調べることができます。例えば、モーター回路が正常に動作しない場合でも、各ポイントで電圧を測定すれば、電気が途中で遮断されているかどうかを特定でき、問題箇所の絞り込みが非常に効率的になります。

テスターとは?何が測れるのか

テスター(デジタルマルチメーター)は、電子回路の「電気的な状態」を数値で把握するための基本測定器です。一般的なテスターでできる測定は以下のとおりです:

- 電圧(V)測定:回路内の電圧を確認。直流(DC)と交流(AC)の切替が可能。

- 電流(A)測定:流れる電流の量を測定。ただし誤接続には要注意。

- 抵抗(Ω)測定:部品や回路の抵抗値を測る。断線や劣化の検出に使える。

- 導通チェック:配線やパターンがつながっているかどうかを調べる。

- ダイオードテスト:半導体部品の健全性を確認。

- (高機能モデルなら)キャパシタンス(静電容量)や周波数、温度測定が可能な機種もあります。

導通チェック:断線・接触不良の見極めに最適

導通モードは、回路が「電気的につながっているか」を調べる基本中の基本です。金属パターンやジャンパー線、部品の足などの間にプローブ(測定針)を当てて、「ピッ」という音が鳴れば導通あり」「鳴らなければ断線」という判断が可能です。

- ブザー音付き機種は目を離していても確認可能で、作業効率が格段にアップ。

- 回路が複雑な場合でも、回路図と突き合わせながら順にピンを追うことで断線箇所を特定できます。

電圧測定:回路の“今”を知るリアルタイム診断

電圧測定では、ICやセンサ、電源ラインの各部に正しい電圧が来ているかを調べます。

- 基板の異常は「電源が来ていない」「途中でドロップしている」などが多く、電圧がゼロ、または異常に低い値を示す場所が故障箇所である可能性があります。

- GND(グラウンド)を基準に、各電源ラインやICのVccピンにプローブを当ててチェックします。

例:

3.3V電源のICに1.2Vしかかかっていない → 手前の抵抗やショートの疑い

完全に0V → 電源供給断線、ヒューズ切れの可能性あり

抵抗測定:部品の劣化・断線の発見に有効

抵抗測定は、部品が本来の値を維持しているか、断線していないかを判断するのに有効です。特に以下のような使い方が有効です:

- ヒューズの断線確認:抵抗が無限大(OL表示)なら切れている。

- 抵抗器の確認:数値が仕様より大きく変動していれば劣化。

- 配線・ジャンパー線の導通確認:0〜数Ωなら良好、100Ω以上は疑う。

※注意:電源が入ったまま測定しないこと。誤測定やテスター破損の原因になります。

電流測定:少し上級者向けだが非常に有用

電流測定は、「回路がどれだけ電力を消費しているか」を知る方法です。ただし測定には回路の一部を切り離し、直列にテスターを挿入する必要があるため、初心者は注意が必要です。

- 通常は 電源ラインに直列で入れて測定します。

- 電流が異常に多い → ショートや素子破壊の可能性

- 電流が異常に少ない → 通電不良、部品の劣化などのサイン

※測定範囲(レンジ)を間違えると、テスター内蔵ヒューズが切れることがあるため、まず高レンジで測定し、必要に応じて下げること。

テスター操作の基本ステップ

- テスターの電源を入れる

- 測定したいモードを選ぶ(V・Ω・A・導通など)

- プローブを正しい差し込み口に接続(赤/黒)

- レンジ(測定範囲)を自動または手動で設定

- テストポイントにプローブを当てる

- 表示された数値や音で判断

- 使用後は電源OFF&プローブ収納

●初心者にありがちなミスと防止法

| 失敗例 | 解説 | 防止策 |

|---|---|---|

| 測定中にプローブが滑って隣のピンに接触 | ショートの原因になる | テストポイントを安定させ、片方はクリップで固定 |

| 抵抗モードで通電中の回路を測る | テスターが壊れることも | 抵抗測定は必ず電源オフで |

| レンジ設定ミス | 過電流・ヒューズ切れの恐れ | オートレンジ機能付きテスターがおすすめ |

| 極性ミス | 電圧計測時、逆接続で誤判定 | 赤(+)黒(−)を常に意識する |

おすすめのテスター機能

- オートレンジ:自動で測定範囲を選んでくれるため設定ミスが減る

- ホールド機能:測定値を一時停止して確認できる

- バックライト:暗所でも読みやすい

- ブザー付き導通チェック:音で確認できるため便利

- セーフティヒューズ内蔵:万一の誤操作にも安全

テスターはただの測定器ではありません。「どこが正常でどこが異常なのか」を数値という客観的な証拠で見せてくれる道具です。

だからこそ、正しい使い方を知り、慣れていくことが基板修理成功への最短ルートになります。

・最初は簡単な導通チェックから始め、少しずつ電圧・抵抗測定へステップアップしていきましょう。

・失敗しても原因を分析することが最大の学習です。

基板修理 勉強の始め方とおすすめ教材

実際、基板修理を学ぶには基本から順に段階を追って学習するのが最も効果的です。まずは電子回路の読み方を理解することからスタートしましょう。回路図を見て、どのような信号の流れになっているのか、各部品がどんな役割を果たしているのかを把握することが第一歩です。

次に、電子部品の種類や特性を学びましょう。抵抗、コンデンサ、ダイオード、トランジスタなど、それぞれの動作原理を知ることが重要です。加えて、はんだ付けの基礎も欠かせません。きれいで確実なはんだ付けができるかどうかで、修理の精度と信頼性が大きく変わります。

教材としては、書籍であれば「電子回路入門」「はんだ付けの教科書」などが初心者にも非常にわかりやすくおすすめです。図解が豊富で、一つひとつの工程が丁寧に解説されているものを選ぶとよいでしょう。また、YouTubeやオンライン講座といった映像コンテンツを活用すれば、手の動きや道具の使い方を実際に目で見て学べるため、理解のスピードが格段に上がります。最近では無料で学べる良質な動画も多く、手軽に知識を深められる環境が整っています。

自分の学習スタイルに合わせて、書籍と映像教材を組み合わせて進めることで、より効果的にスキルを習得できるはずです。

おすすめ教材

①『電子機器設計者が知りたい電子部品の故障原因とその対策』 吉田 弘之 著

電子部品の取り扱いや特性、原理と構造を、数多くの故障例とともにハードウェアについてのみ解説。電子機器の設計者、製造部門や検査部門に携わる人のための参考書です。

②『はじめて学ぶ電子部品の故障解析法』 日科技連出版社

過去の事故事例を通じて、製品の故障原因を究明する方法やその危機、故障のもととなる電子部品のウィークポイント、故障を防止するうえで有効な信頼性・安全性技術を学ぶことができます。

③『改訂新版 電子工作の素 基礎入門』

電子回路の基礎知識を学ぶのに適した入門書です。電子部品の記号や単位、各種部品の知識、トランジスタ回路の設計法などが解説されています。

④『わかる!電子工作の基本100』

電子部品や回路の動作原理を網羅的に解説しています。基本的な電子工作の知識を身につけるのに役立ちます。

⑤『エレ基礎シリーズ 合点! 電子回路超入門』

電子回路の理論をわかりやすく解説した入門書です。回路理論の基礎を学ぶのに適しています。

⑥『電子工作ハンドブック③ ハンダの達人』

はんだ付けの基礎知識から実践的なコツまでを解説しています。電子工作におけるはんだ付け技術の習得に役立ちます。

⑦『「電子工作」「電子機器修理」が、うまくなる はんだ付けの職人技』

はんだ付けのノウハウを豊富な写真でビジュアルに紹介しています。実践的な技術を学ぶのに適しています。

基板修理 やり方の極意や道具など

基板修理を始めるにあたって、最初に考えるべきは「どんな道具が必要か」ではなく、「自分の作業に本当に必要なものは何か」です。いくら高性能なツールを揃えても、使いこなせなければ効果を発揮できず、むしろ失敗のリスクが高まります。特に初心者にとっては、まずはんだごてや吸取器、フラックスなどの基本ツールの役割をしっかり理解し、確実に扱えるようになることが修理成功への第一歩です。

本記事では、用途別に道具を分類し、それぞれの役割・選び方・具体的な商品例まで詳しく解説します。効率的に、そして安全に修理作業を進めるためのヒントが詰まっています。

基板修理 道具を揃える前に知るべきこと

ここから、基板修理に必要な道具を選ぶ際の注意点について、より詳しく紹介します。いくら高価なツールを揃えても、それを適切に使いこなせなければ本来の効果は発揮されません。特に初心者の方にとっては、最初から完璧なセットを揃えるよりも、基本的な道具をしっかり理解し、確実に扱えるようになることが重要です。まずは「温度調整ができるはんだごて」「吸取線や吸取器」「フラックス」「拡大鏡」など、修理の基本となるツールを用意しましょう。これらの道具は、はんだ付けや部品の取り外しといった作業を安全かつ正確に行うための必需品です。さらに、道具の選定にあたっては、作業する基板のサイズや構造、そして自分の技術レベルを考慮する必要があります。たとえば、細かいパターンが多い基板には、より高倍率の拡大鏡や、先端の細いピンセットが役立ちます。このように、用途や修理対象によって最適な道具は大きく変わるため、自分のスキルや目的に合わせて慎重に選ぶことが、基板修理の成功につながります。

基板修理を安全かつ確実に行うためには、用途に応じた道具を的確に選び、正しく使いこなすことが不可欠です。ここでは初心者にもわかりやすく、ジャンル別にツールの役割や具体的な商品例を解説します。

1. はんだ付け関連ツール

●はんだごて(温度調整機能付き)

役割:はんだごては電子部品を基板に取り付けたり取り外したりする際に必要不可欠なツールです。温度調整機能があることで、素材に応じた適切な加熱が可能となり、基板のパターン剥離や電子部品の劣化といった熱ダメージを未然に防ぐことができます。さらに、安定した温度管理により、はんだの濡れ性が向上し、仕上がりの品質も均一になります。

商品例 白光(HAKKO) FX-888D:温度安定性が高く、初心者にも扱いやすい人気モデル。

●こて先(チップ)

役割:はんだごての先端部品であるこて先は、用途に応じて交換可能なため、微細なICピンや広いパッドなど多様な作業に対応可能です。細いこて先は狭いスペースでの作業に最適で、太いこて先は熱伝導性に優れ広範囲の加熱を要する場面で活躍します。

商品例 HAKKO T18シリーズ:多様な形状が選べ、交換も簡単。

●はんだの種類

役割:はんだは電子部品と基板を接続する導電性の接着材として機能します。素材によって溶融温度や強度、作業性が異なるため、目的に応じて適切な種類を選ぶことが重要です。鉛入りはんだは扱いやすく初心者向け、鉛フリーはんだは環境に配慮された業務用に最適です。

| 種類 | 特徴 | 注意点 |

|---|---|---|

| 鉛入り | 低温で溶けやすく作業しやすい | 有害成分があるため換気必須 |

| 鉛フリー | 環境対応、工業用で主流 | 高温が必要、難易度やや高め |

| 低温はんだ | 熱に弱い部品に有効 | 耐久性が劣ることがある |

商品例:千住金属 鉛フリーはんだ M705

●フラックス

役割:フラックスははんだの流動性を高め、酸化膜を除去することで接合部の密着性と電気的導通性を改善します。これにより、不良はんだ(クラック・ブリッジ)を防ぎ、はんだ付け作業の成功率を飛躍的に高めます。

商品例

・YMS-FLUX-10cc

・AMTECH Nc-559-asm

●はんだ吸取器・吸取線

役割:はんだ除去用ツールで、部品交換やリワーク作業で古いはんだを効率良く除去します。吸取器は吸引式で大量のはんだ除去に有効、吸取線は細部や狭小スペースに適しています。

商品例:

- 白光 FR-301(電動式)

- goot CP-2015(吸取線)

2. 基板固定ツール

●基板ホルダー/クランプ

役割:基板を固定することで、両手を使った正確な作業が可能になります。固定が甘いと部品のズレやはんだのミスを引き起こすため、特に精密な修理作業では必須のアイテムです。

商品例 goot ST-92:角度調整可能、幅広いサイズに対応。

3. 精密作業用ツール

●ピンセット

役割:微小な電子部品をつかんで所定の位置に正確に配置・保持するために使用します。静電気防止タイプを選べば、ESDに敏感な部品も安心して扱えます。

商品例 ENGINEER PT-17:精密先端で微細部品も安心して操作可能。

●ジャンパー線

役割:基板上で断線した回路や損傷したパターンを物理的にバイパスし、電気的接続を復元する際に使用されます。

商品例 KYNAR 30AWG:絶縁性に優れ、細くて柔軟性が高い。

使い方のポイント:両端の被覆を剥いて、フラックス処理後にはんだ付けで確実に接続。

4. 観察・測定ツール

●拡大鏡・顕微鏡

役割:視認性が悪い微細なパターン、クラック、腐食、はんだ不良などを拡大表示して確認。ルーペでは捉えきれないトラブルを見逃さずに発見できます。

商品例

・マイクロスコープ DM702

・Andonstar AD249S HDMI

●テスター(マルチメーター)

役割:電気的な導通、電圧・電流・抵抗を数値で測定することで、故障箇所の特定や部品の状態診断を行います。導通チェック機能付きモデルでは音での確認も可能です。

商品例 SANWA CD800a:表示が見やすく、初心者にも操作しやすい。

5. 静電気対策グッズ(ESD対策)

作業マット・リストストラップ・手袋

役割:静電気放電(ESD)は電子部品を瞬時に破壊するリスクがあるため、対策ツールを用いて確実に放電を防ぎます。湿度が低い冬場は特に重要。

商品例:

- サンワサプライ TK-MAT1(マット)

- HAKKO FG-465(ESDチェッカー付きリストストラップ)

6. 加熱補助ツール

●プレヒーター

役割:基板全体を温めてから部分加熱することで、局所的な熱負荷を和らげ、熱変形や層間剥離を防止します。鉛フリーはんだ使用時にも効果的です。

商品例 YIHUA 858D

●ホットエアーステーション

役割:多ピンICの取り外しや再実装に使用。局所的に熱風を当てることで、全体を加熱せずに目的の部品のみを効率良く加熱可能です。

商品例 QUICK 861DW:風量・温度の微調整ができ、静電気対策も万全。

注意点:ノズルとの距離(1〜2cm)を守り、周囲への熱干渉を防止。

7. 電子部品の取り外しのコツ

ポイント:

- フラックスを塗布し、こてでリード部を均等に加熱。

- はんだが溶けたら吸取線または吸取器で除去。

- 多ピン部品はホットエアーで一括加熱が効率的。

- パターン損傷時はジャンパー線や補修ペンで対処。

8. その他便利ツール

●オシロスコープ/ESRメーター

役割:テスターでは見えない波形変化やコンデンサの内部抵抗(ESR)を測定し、回路の異常をより詳細に分析できます。設計レベルのトラブルシュートにも有効です。

初心者向け:USBオシロスコープから始めると習得しやすい。

基板修理は、正しいツールを揃えることで精度も安全性も大きく向上します。初心者の方は以下のような基本セットから始め、必要に応じて少しずつツールを拡張していくと良いでしょう。

| 分類 | 商品例 | 理由 |

|---|---|---|

| はんだごて | 白光 FX-888D | 安定性・扱いやすさ |

| 吸取線 | goot CP-2015 | 標準タイプで信頼性高い |

| フラックス | KESTER 951 | 初心者に使いやすい |

| ピンセット | ENGINEER PT-17 | 精密作業に適する |

| テスター | SANWA CD800a | 初心者向けの定番 |

| 拡大鏡 | LEDスタンドルーペ | 視認性が大幅アップ |

工具を選ぶ際には、レビューや評価を参考に、自分のスキルや作業内容に合ったものを選ぶのが成功の近道です。

プリント基板補修ペンを使った修理

これは、微細な断線やパターンの損傷に対応する際に非常に有効なツールの一つです。プリント基板補修ペンは、導電性インクを用いることで電気信号の流れを担うパターン部分を簡易的に再形成することができます。特に、はんだ付けが難しい極小部位や複雑なパターンで損傷が発生した場合でも、部品を取り外すことなく修復作業が可能になるという利点があります。

例えば、長年使用された機器でパターンが劣化・剥離した箇所でも、補修ペンを使えば短時間で修復でき、作業効率も向上します。加えて、他の補修手段と比較して、工具の準備が少なくて済むため、出先での応急処置や仮設的な接続回復にも役立ちます。ただし、インクが完全に乾燥するまでには一定の時間がかかり、使用環境によっては接着強度や導電性が低下することがあります。

また、長期的な信頼性には限界があるため、恒久的な修理には適していない場合もあります。そのため、あくまで一時的な補修手段として活用し、必要に応じて本格的な修理を行うように心がけましょう。

おすすめ商品

●サンハヤト ソルダーレジスト補修剤(緑色) AYC-L15GR

サンハヤト ソルダーレジスト補修剤(緑色) AYC-L15GR 特徴: 刷毛塗りタイプの絶縁コーティング剤で、基板の傷や剥がれを補修し、湿気や腐食性ガスから保護します。 容量: 12g(15ml) 硬化方法: 自然乾燥(UV照射不要) 主な用途: リワーク後の補修や絶縁保護。 価格: 約638円(税込)- 特徴: 刷毛塗りタイプの絶縁コーティング剤で、基板の傷や剥がれを補修し、湿気や腐食性ガスから保護します。

- 容量: 12g(15ml)

- 硬化方法: 自然乾燥(UV照射不要)

- 主な用途: リワーク後の補修や絶縁保護。

プリント基板 修理 diyでできるテクニック

例えば、DIYで基板を修理する際には、「断線箇所のジャンパー線での補修」「腐食部分のクリーニング」「劣化した部品の交換」が主な手法として用いられます。ジャンパー線の活用は、基板上の断線したパターン部分を迂回する電気経路を新たに作るために非常に有効で、比較的簡単に導通を回復できます。クリーニングにおいては、エタノールや専用の基板洗浄剤を使うことで、錆やホコリ、腐食物を除去し、通電不良や短絡のリスクを軽減できます。

さらに、腐食が激しい場合は、腐食部分を削って再塗装する処置も効果的です。部品交換については、同一規格のパーツを正確に選び、はんだ付けの技術にも注意が必要です。もちろん、これらの作業を行う際には静電気対策をはじめとする安全対策を徹底し、絶縁性のある手袋やリストストラップの着用、換気された作業環境の確保なども重要になります。

単なる見よう見まねでの作業は事故やさらなる損傷の原因になりかねないため、しっかりと準備し、慎重に進めることが成功への第一歩となるでしょう。

古い 基板修理で困らないための対処法

このとき注意すべき点として、まず挙げられるのが部品の劣化や入手の難しさです。古い基板は既に製造が終了している部品を多く使用している場合があり、同等品や互換部品を見つけることが大きな課題になります。これにより、部品調達だけでもかなりの時間や手間がかかることがあります。

特に、同じ型番でも仕様が微妙に異なる代替品を誤って選ぶと、動作不良やさらなる故障を引き起こすリスクがあるため、慎重な確認が必要です。また、古い基板では経年劣化によってはんだ接合部にクラック(ひび割れ)が発生していることも珍しくありません。これらは外見では判断しづらいため、疑わしい箇所には一度はんだを再施工することをおすすめします。

再はんだによって接触不良が解消され、驚くほど改善するケースも多くあります。加えて、部品の取り外しや交換には基板のパターン剥離などのリスクもあるため、低温で丁寧な作業を心がけることが大切です。

このように、古い基板の修理には特有のハードルがいくつか存在しますが、それぞれの課題に対してあらかじめ備えておくことで、作業の精度と成功率を高めることが可能になります。

基板修理 個人向けと業者の違いを比較

言ってしまえば、個人と業者では設備の質や修理に対応できる範囲において、明確な差が存在します。個人が行う基板修理では、限られた情報や道具をもとにトラブルに対処しなければならず、作業の精度や対応できる範囲にも制限があります。特に、目に見えない内部層の不具合や微細な断線など、精密な診断が必要なケースでは限界が生じることが多いです。

一方、業者に依頼すれば、X線検査装置やオシロスコープ、さらには自動診断システムなどの先進的な機器を用いて、より深いレベルでの原因特定と修復が可能となります。作業者も豊富な経験を持つ専門家であることが多く、修理の確実性や再発防止策までを含めた対応が期待できます。もちろん、費用の面では個人修理のほうが安価に済む傾向がありますが、その反面、修理結果の保証や長期的な信頼性には限界がある点にも注意が必要です。

このように、費用を抑えるか、それとも安心と確実性を優先するかで、個人修理と業者依頼のどちらを選ぶかが変わってきます。目的や状況に応じて、最適な選択をすることが重要です。

以下に「基板修理 個人向けと業者の違いを比較」に合致する 比較表 を追加しました。個人修理と業者依頼のそれぞれのメリット・デメリットが一目でわかるように構成しています。

| 項目 | 個人修理 | 業者依頼 |

|---|---|---|

| 対応範囲 | 基本的なはんだ付けや目視できる範囲の修理 | 内部層の断線・腐食など目に見えない故障にも対応 |

| 使用機材 | テスター、拡大鏡、簡易オシロスコープなど | X線検査装置、SMU、産業用オシロスコープ等 |

| スキル・経験値 | 自習・趣味レベルの技術が中心 | 専門の技術者が対応(社内研修・資格保持者) |

| 作業の正確性 | ばらつきがありやすい | 定量データと設備に基づいた高精度な修理 |

| 対応スピード | 作業時間に余裕があれば即対応可能 | 見積・納期があるため数日〜数週間の猶予が必要 |

| コスト | 比較的安価(部品代+道具) | 高額になるケースあり(作業・検査費・技術料) |

| 保証・アフター対応 | 基本的になし | 修理後保証付き、再発時対応あり |

| おすすめの場面 | 軽度の修理、趣味・学習目的のDIY | 重要機器、業務用製品、精密な修理が必要な場合 |

基板修理 やり方の全体像をつかむための総まとめ

本記事のまとめを以下に列記します。

- ビルドアップ基板の構造理解が修理成功の鍵

- 故障の原因は劣化・断線・腐食・静電気の4種類に分類

- 断線やショートの診断には導通チェックが基本

- 内部層のトラブルはX線やサーモカメラで特定

- 腐食部分はクリーニングと再塗装で対応

- ESD破壊は外観に現れないため波形診断が必要

- 修理前には必ず電源を切り、静電気対策を徹底する

- 温度調整付きはんだごてで熱ダメージを防ぐ

- フラックス使用ではんだの流れと接合を安定化

- プリント基板補修ペンは微細断線の応急処置に有効

- ジャンパー線で断線パターンを迂回する手法が有効

- テスターやオシロスコープで数値的に故障を分析する

- 古い基板は部品劣化と入手困難に備える必要がある

- 初心者はミス防止のために工具の使い方を習熟すべき

- 業者と個人では対応範囲や設備に大きな差がある

コメント