映像の滑らかさや表示の安定性を求める中で、VSYNCとは何かを正しく理解することは非常に重要です。特にゲームや動画再生で画面がズレる「ティアリング」やカクつきといった問題に悩まされている方は、VSYNC(垂直同期)とはどのような役割を持ち、どのように機能するのかを知ることで、映像トラブルの対処法が見えてきます。

この記事では、VSYNC GSYNC 違いを含めた同期技術の比較や、HSYNC VSYNC DE 違いなど映像信号の基礎構造も解説します。さらに、VSYNC オフ 理由やVSYNCデメリット、オンオフ どっちが良いのかといった実用的な判断基準も紹介します。

また、VSYNC fpsや144hz環境での挙動、高速モードの使い所についても触れており、あらゆるシーンに対応できる知識が身につきます。VSYNCに関する疑問を一つずつ解消し、最適な設定を選ぶための手助けとなる内容をお届けします。

- VSYNC(垂直同期)の基本的な仕組みと役割

- ティアリングやスタッタリングなどの映像トラブルの原因

- GSYNCやHSYNC、DEとの違いとそれぞれの信号の働き

- ゲームやモニター環境に応じたVSYNCの適切な使い方

VSYNCとは何か?初心者にもわかる基本解説

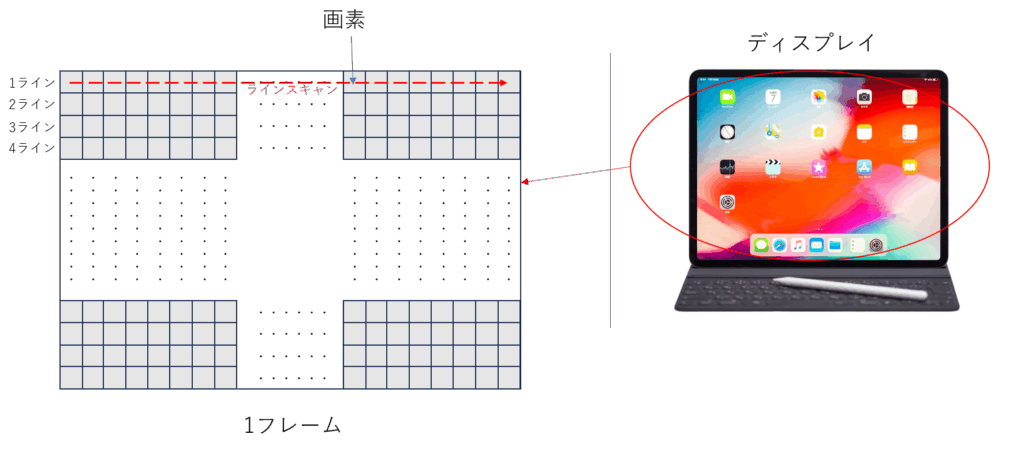

ディスプレイに映し出される映像は、無数の小さな点「画素(ピクセル)」によって構成されています。これらの画素が毎秒数十回、画面全体として書き換えられることで、私たちは「動く映像」を認識しています。しかし、その映像が滑らかに見えるかどうかは、モニターとGPUの間で適切に信号が同期されているかにかかっています。

この記事では、映像信号の基本構造から垂直同期(VSYNC)の役割、ティアリングやスタッタリングといった映像トラブルの原因までを体系的に解説します。モニター表示の仕組みを理解することで、なぜ同期が必要なのか、そしてVSYNCのオン・オフがもたらす影響を正しく判断できるようになります。

映像は「画素(ピクセル)」の集合体

まず最初に知っておきたいのは、ディスプレイに表示される映像は無数の「画素(ピクセル)」の集まりであるということです。画素は画像を構成する最小単位で、赤(R)・緑(G)・青(B)の3色の組み合わせで1つの点の色を表現しています。

例えば、フルHD(1920×1080)の解像度であれば、1画面あたり約207万個の画素が並んでいることになります。これらが高速に書き換えられることで、私たちは「動いている映像」として認識しています。

フレームとは何か?

ここでいう「1フレーム」とは、1枚の画像のことを指します。ディスプレイは1秒間に複数のフレームを描画することで、動いているように見せています。この回数がリフレッシュレート(Hz)で表されます。例えば60Hzであれば、1秒間に60回、画面を書き換えているということになります。

画素→ライン→フレームという階層構造で映像が作られているため、信号の制御もこの順に従って行われているのです。

なぜこの構造を理解する必要があるのか?

このような映像信号の構成を知っておくことで、VSYNCの役割や映像のズレがなぜ発生するのかをより正確に理解することができます。

VSYNC(垂直同期)とは?映像ズレを防ぐ技術

モニターは、画面全体を上から下へ1行ずつ描画しています。この1画面分の描画を終えて、次のフレームを描き始めるタイミングで出される信号が**VSYNC(垂直同期信号)**です。

VSYNCの本来の目的は、「新しいフレームをいつ描き始めてよいか」をモニターとGPUの間で正確に調整することです。

同期が取れていないと何が起きるか?

VSYNCが無効になっていると、GPUはモニターのタイミングを無視して、描画が完了した時点ですぐに新しいフレームを送り出してしまいます。

このときモニターがまだ前のフレームを描画している最中だった場合、1画面の中に複数のフレームが混在することになります。具体的には、画面の上半分は前のフレーム、下半分は次のフレームが表示されてしまう、といった現象が起きます。

この「フレームが混ざる境目」がまっすぐな横線として見えることがあり、これがティアリングと呼ばれるものです。

図式的に言えば

- GPU出力:フレームA → フレームB → フレームC(高速)

- モニター更新:60Hzで1画面ずつ順に走査中

- 垂直同期なし:モニターがフレームAの途中まで描いているときに、GPUがフレームBを送信 → モニターはAとBを混在して表示 → ティアリング発生

VSYNCを使うとどうなるか?

VSYNCを有効にすることで、GPUはモニターからの垂直同期信号を受け取り、「次のVSYNC信号が来るまで新しいフレームは送らない」という動作に切り替わります。これにより、1画面を正しく最後まで表示してから、次のフレームに切り替わるようになります。

つまり、VSYNCはフレームの境目(VSYNCタイミング)を守るためのストッパーのような役割を果たしており、これがないと更新タイミングがバラバラになってティアリングが起きやすくなるのです。

このように、VSYNCはGPUの出力タイミングをモニターの描画更新タイミングに合わせることで、映像のズレを防いでいます。ゲームや動画を滑らかに表示するためには、この同期の仕組みが極めて重要です。

VSYNC GSYNC 違いを比較!選ぶならどっち?

VSYNCとGSYNCは、どちらも映像の乱れを防ぐための技術ですが、仕組みと使い勝手に大きな違いがあります。

VSYNCは、モニターのリフレッシュタイミングにグラフィックボードの出力を合わせることで、ティアリングを防ぐ方法です。しかし、フレームレートが落ちると映像がカクつく「スタッタリング」が発生することがあります。

一方のGSYNCは、NVIDIAが開発したより高度な技術で、モニター側がグラフィックボードの出力に合わせてリフレッシュレートを変える仕組みです。これにより、ティアリングもスタッタリングも発生しにくく、より滑らかな映像表現が可能になります。

ただし、GSYNCを使うには対応したモニターとグラフィックボードが必要で、費用も高くなる傾向があります。費用対効果を重視するならVSYNC、快適さを最優先にするならGSYNCという選択が妥当です。

HSYNC VSYNC DE 違いを図解で理解しよう

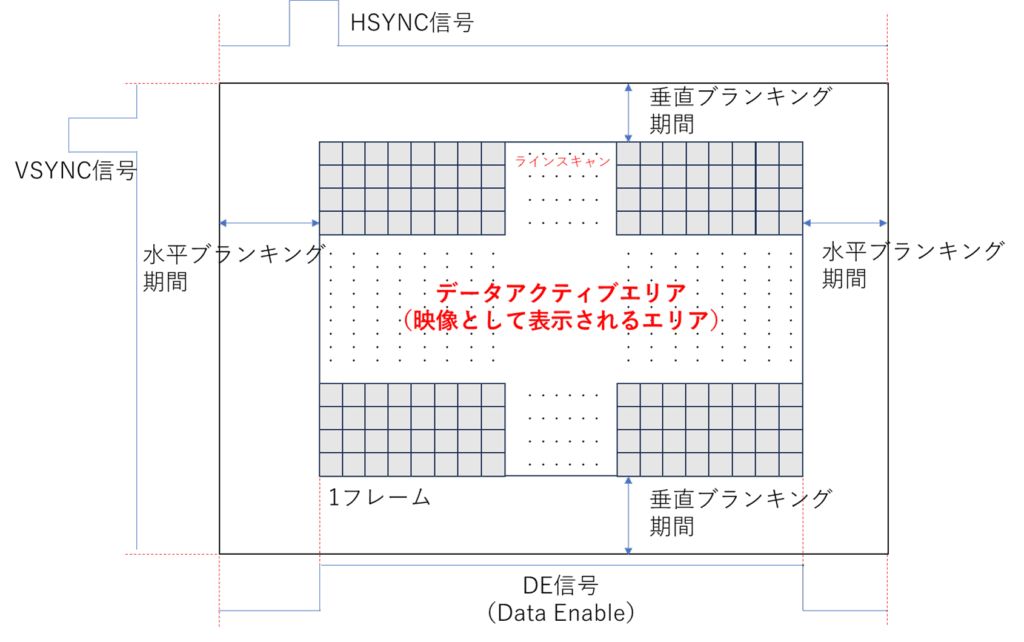

ディスプレイの表示制御に関わる信号には、HSYNC(水平同期)、VSYNC(垂直同期)、DE(データイネーブル)の3つがあります。それぞれの役割を理解すると、映像表示の仕組みがより明確になります。

HSYNCは、画面を左から右へ1行ずつ描く際のタイミング信号です。これは、水平方向の描画リズムを司るもので、各ラインの終端でモニターに「次の行に移ってよい」という合図を送ります。

VSYNCは、画面全体を上から下まで描画し終えた後、次のフレームの描画を始めるための信号です。モニターが新しいフレームの表示を始めるタイミングを制御するため、画面の切り替えにおいて重要な役割を果たします。

DE(Data Enable)は、「この区間のデータは有効である」という範囲を示す信号です。これにより、実際に画面へ表示すべき映像データのみを描画することができ、同期信号や無効な領域のデータが表示されてしまうのを防ぎます。

ここで関連して知っておきたいのが、ブランキング期間(blanking interval)です。

これは、映像の各行や各フレームを描き終えたあとに設けられる“休止時間”のことで、ディスプレイにとっては「次の描画準備時間」にあたります。たとえば、ある行を描画し終えてから次の行に移るまでの間(水平ブランキング)や、画面全体の描画を終えて次のフレームへ切り替えるまでの間(垂直ブランキング)がこれに該当します。

ブランキング期間中には、有効な映像データは送信されず、HSYNCやVSYNC信号のみが働いてタイミング調整を行います。この期間を適切に設けることで、画像の表示ずれやちらつきを防ぎ、安定した表示が可能になります。

このように、HSYNC・VSYNC・DE信号とブランキング期間が連携して動作することで、1フレームごとの描画タイミングと画素の正確な表示が実現されているのです。

VSYNCのズレが引き起こす映像トラブルと使用時の注意点

VSYNC(垂直同期)は、パソコンのグラフィックス処理とモニターの表示タイミングを一致させることで、映像を安定させるための技術です。確かに便利な機能ではありますが、適切に使わなければかえって不具合や不快感を招くことがあります。ここでは、VSYNCを使うことで生じる代表的な映像トラブルや、オフにするメリット、さらには注意すべきデメリットについて解説します。

VSYNCを無効にすると起こる2つの代表的トラブル

VSYNCが無効、もしくは正しく動作していない場合に多く見られるのが「ティアリング」と「スタッタリング」という現象です。

ティアリングは、グラフィックボード(GPU)のフレームレートがモニターのリフレッシュレートを上回った際に起こります。モニターが1枚のフレームを描画している途中で次のフレームが送られてくると、上下で異なる映像が重なって表示されてしまいます。結果として、画面がまっすぐ横に裂けたように見えることがあります。

一方、スタッタリングはその逆で、GPUのフレームレートがリフレッシュレートを大きく下回るときに発生します。この場合、モニターが新しいフレームを受け取れず、同じフレームを表示し続けるため、映像が一瞬止まったように見えるのです。

このような問題を回避するためには、VSYNCを適切に有効化するか、より柔軟に対応できる可変同期技術(G-SYNCやFreeSync)を使用するのが効果的です。

VSYNCをあえてオフにするメリット

VSYNCは映像のズレを抑える反面、入力遅延(ラグ)を発生させる要因になることがあります。これは、GPUがモニターのタイミングに合わせてフレームの出力を待つため、操作してから画面に反映されるまでに時間差が生まれるからです。

そのため、素早い反応が求められるFPSや格闘ゲームでは、この遅延が大きなストレスになります。とっさの判断やタイミングが勝敗に直結するジャンルでは、ティアリングが多少発生しても、遅延のないプレイ感覚を優先してVSYNCをオフにするという選択が現実的とされています。

VSYNCのデメリットと対処法

VSYNCを使用する際に注意すべき点は2つあります。1つ目は、前述のスタッタリングです。VSYNCはモニターの更新タイミングに合わせるため、フレームの準備が間に合わないと、その分表示が遅れ、画面が一時的に停止したように見えることがあります。

2つ目は、操作のレスポンスに影響するラグの発生です。特に60Hzモニターのようにリフレッシュレートが低い場合、入力してから画面に表示されるまでのタイミングが明確にズレることがあります。これが続くと、アクションの精度やタイミングが損なわれ、ゲームプレイに悪影響を及ぼす恐れがあります。

こうしたデメリットを解消したい場合は、可変リフレッシュレート技術(G-SYNCやFreeSync)の活用を検討するとよいでしょう。これらはGPUとモニターの描画タイミングを柔軟に調整する仕組みで、ティアリングやスタッタリング、さらには遅延も最小限に抑えることができます。

VSYNCは便利な映像同期機能ですが、万能ではありません。ティアリングやスタッタリングを防ぐためには必要な反面、ラグが気になるシーンでは不利になることもあるため、使い方には工夫が求められます。ゲームのジャンルやプレイスタイルに応じて、VSYNCをオン・オフしながら、最適な映像環境を整えていきましょう。

VSYNCとは快適なゲーム映像に欠かせない技術

ゲーム中の映像の滑らかさや操作の応答性に直結する重要な要素のひとつが「VSYNC(垂直同期)」です。この機能は、GPUとモニターの描画タイミングを一致させることで映像のズレを防ぎますが、使い方を誤るとカクつきや操作遅延といった別の問題が発生することもあります。

そこで本記事では、VSYNCのオン・オフを判断する基準、設定方法、ゲームジャンルやプレイシーンごとの最適な使い方、さらに144Hzモニターや高速モードでの活用法まで、実践的な視点から丁寧に解説します。VSYNCを正しく理解し、快適な映像体験を手に入れましょう。

VSYNC(垂直同期) オンオフ どっちが正解?

ゲームのジャンルや使用するハードウェアによって、VSYNCをオンにすべきかオフにすべきかが変わります。どちらが正解かは一概には言えませんが、選び方には明確な基準があります。

動きが穏やかなゲーム:VSYNCはオンがおすすめ

たとえば次のような場面では、VSYNCをオンにするのが効果的です。

- グラフィックの美しさを重視するRPGやアドベンチャーゲーム

- カメラ操作が多いオープンワールド型の探索系ゲーム

- ゆったりとしたテンポで進行するシミュレーションゲーム

このようなゲームでは、多少の入力遅延があってもプレイに大きな支障はなく、画面が滑らかに描写されることの方が快適さにつながります。ティアリングのない安定した映像が得られるため、没入感を高めたい場合にはオンを選ぶべきです。

瞬間的な操作が重要なゲーム:VSYNCはオフが有利

次のような場面では、あえてVSYNCをオフにする方がパフォーマンスを最大限に発揮できます。

- 対人戦がメインのFPS(例:Call of Duty、VALORANT、APEX)

- 一瞬の判断が勝敗を左右する格闘ゲーム(例:ストリートファイター、鉄拳)

- 細かな操作精度が求められるリズムゲームや高難度アクション

これらのゲームでは、1フレームの遅れが命取りになるケースもあります。VSYNCをオンにするとモニターのリフレッシュタイミングに合わせて描画が遅れるため、ラグが発生しやすくなります。ティアリングが発生する可能性はありますが、反応速度を重視するならオフが妥当です。

フレームレートが不安定なゲーム環境:VSYNCオンは要注意

フレームレートが安定していない環境(例:重たいグラフィック処理を含むタイトルや、性能の低いPCを使用している場合)では、VSYNCオンがかえってスタッタリングの原因になることがあります。

モニターがフレームを更新するタイミングまで新しい画像の準備が間に合わないと、画面がカクつくように見えるためです。

使用するモニターのスペックも判断材料に

- 60Hzモニターのみを使っている場合は、VSYNCをオンにするとティアリングを防げますが、ラグは発生しやすくなります。

- 144Hz以上の高リフレッシュレートモニターを使用している場合は、オフにしてもティアリングが目立ちにくくなるため、遅延対策を重視するユーザーには最適です。

VSYNCのオン・オフは「映像の美しさを取るか」「操作の応答性を取るか」で選びましょう。

- 映像の滑らかさや安定性が大事なゲーム → オン

- ラグなしの反応速度を重視するゲーム → オフ

- フレームレートが不安定 → G-SYNCやFreeSyncを活用

このように、プレイスタイル・ゲームジャンル・ハード構成のバランスを見ながら、状況に応じて使い分けることが最も効果的です。

VSYNC(垂直同期) 設定方法と最適な使い方

VSYNCの設定は、グラフィックボードのドライバソフトやゲーム内のオプションから行うことができます。Windows環境では、NVIDIAやAMDのコントロールパネルを使えば詳細な設定が可能です。

NVIDIAの場合、デスクトップ上で右クリックし「NVIDIA コントロールパネル」を開きます。その中の「3D設定の管理」から「垂直同期」の項目を見つけ、オン・オフ・適応・高速などのモードを選べます。

AMDユーザーは、「Radeon Settings」もしくは「AMD Software」から同様にVSYNCの設定を調整できます。

ただし、ゲームによっては独自のビデオ設定画面内にVSYNCの項目が用意されていることもあります。この場合、ドライバ設定よりもゲーム内の設定が優先されることが多いため、両方を確認しておくとよいでしょう。

ゲームジャンルやハードウェア構成によって最適な使い方は異なるため、自分の目的に合った設定を選ぶことが大切です。

VSYNC(垂直同期) やり方をシーン別に紹介

VSYNCの使い方は、ゲームプレイ中の状況によっても判断が変わります。ここでは、よくあるプレイシーン別におすすめの設定方法を紹介します。

静的な映像を重視するシーン(RPG・アドベンチャー)

物語重視でアクション性の低いゲームでは、VSYNCをオンにしてティアリングを防ぐのが一般的です。映像美を重視するゲームでは、安定したフレーム表示が視覚的な没入感を高めてくれます。

動きが激しいシーン(FPS・格闘ゲーム)

瞬時の操作反応が重要なジャンルでは、VSYNCはオフの方が適しています。わずかな入力遅延でもパフォーマンスに大きく影響するため、あえてティアリングのリスクを受け入れるプレイヤーが多くいます。

不安定なフレームレートのシーン

GPUの性能がゲームに追いつかず、フレームレートが大きく変動する場合は、「Adaptive VSync」や「G-SYNC」など、可変リフレッシュレート対応技術を活用する方法もあります。

このように、状況に応じた柔軟な使い分けが、快適なプレイ体験につながります。

VSYNC(垂直同期) fpsの安定にどう影響する?

VSYNCは、フレームレート(fps)の安定に直接関与する設定ですが、その働きには特有の制約もあります。

まず、VSYNCをオンにすると、GPUがモニターのリフレッシュレートに合わせて映像を出力するため、fpsが強制的に上限に制限されます。例えば、60Hzのモニターでは、フレームレートも60fpsに固定されるようになります。

このことで、GPUが余力を持っていても無駄に高いfpsを出すことがなくなり、電力消費や発熱の軽減につながることがあります。ただし、フレームレートがリフレッシュレートを下回った場合、映像が一時停止したように見える「スタッタリング」が起きる点には注意が必要です。

fpsを安定させたい場合には、VSYNCに加えてフレームレート制限機能(フレームキャップ)や、G-SYNC/FreeSyncなどの技術と併用するとより効果的です。

VSYNC(垂直同期) 144hz環境での効果と注意点

144Hzモニターを使用している場合、VSYNCの効果と挙動は60Hz環境とは異なります。フレームの切り替え頻度が高くなるため、VSYNCをオンにしてもティアリングは減少しやすく、滑らかな映像が得やすくなります。

一方で、VSYNCをオンにすると、フレームレートが144fps未満に落ちた際に、スタッタリングが目立つことがあります。これは、描画が間に合わない瞬間にモニターの次の更新まで待つため、映像の一時停止に近い現象が起きるからです。

このため、144Hzのモニターでは、VSYNCをオフにしてティアリングをある程度許容するか、可変リフレッシュレート技術を使って同期を柔軟に保つ方法が適しています。

144Hz環境では、VSYNCのオン・オフに加えて、GPUの性能やゲームタイトルの負荷も考慮しながら最適な設定を見つけることが大切です。

VSYNC(垂直同期) 高速モードの使い所とは

「高速(Fast Sync)」モードは、NVIDIAのグラフィックカードで提供されているVSYNCの拡張機能で、主に非常に高いフレームレートを出せる状況で効果を発揮します。

このモードは、GPUが出力したフレームのうち、最新の1枚だけをモニターに表示する仕組みです。その結果、ティアリングを防ぎつつ、一般的なVSYNCよりも入力遅延を大きく減らすことが可能になります。

例えば、軽いゲームや古いタイトルで数百fpsが出るような場合、高速モードを使うことでスムーズな映像と高速な操作感の両立が可能になります。

ただし、GPUは多くのフレームを描画しているものの、その多くは実際に画面に表示されないため、電力や処理能力の面で無駄が生じることもあります。

高速モードは、あくまで高fpsを維持できる環境でのみ有効です。そのため、すべてのPCやゲームで使える万能な設定ではなく、適切なシーンを選んで使用することが重要です。

VSYNCとは何かを体系的に理解するまとめ

本記事のまとめを以下に列記します。

- 映像は多数の画素が集まって構成されている

- 画素はRGBの3色で1つの色を表現する

- ディスプレイは1秒間に複数のフレームを描画して映像を見せている

- フレーム数はモニターのリフレッシュレート(Hz)に依存する

- 映像信号は画素→ライン→フレームの順で処理されている

- VSYNCとはモニターとGPUの描画タイミングを同期させる技術

- VSYNC信号は新しいフレーム描画のタイミングを知らせる役割を持つ

- VSYNCがないとGPUが勝手にフレームを送信してしまう

- 同期されていない場合にティアリングが発生する

- ティアリングは画面上でフレームが混在し分断されて見える現象

- VSYNCを有効にするとフレームの切り替えが整い、表示が滑らかになる

- HSYNCは水平ラインの終わりを知らせるタイミング信号

- DEは表示すべき有効データの範囲を示す信号である

- ブランキング期間は次の描画に備えるための休止時間

- GSYNCはGPUの出力にモニターが同期する逆の仕組みをもつ高機能技術

コメント