フィルム映画の仕組みや特徴って、気になりますよね。デジタルが当たり前の今でも、銀塩ならではの粒状性やハイライトロールオフ、独特の色や空気感に惹かれる人は多いです。

ただ、エマルジョンの中で何が起きているのか、現像はどう進むのか、映写機はどうやってコマを止めて動かしているのか……このあたりは意外とまとまって解説されていません。

この記事では、35mmや16mm、IMAXといったフォーマットの違いから、レムジェット、フリッカー、ジェネバ機構やマルタ十字まで、フィルム映画の仕組みと特徴をひとつずつ噛み砕いていきます。あなたの疑問がスッと整理できるはずです。

- フィルムが光を記録する化学の流れ

- 映写機がコマを送る機械仕掛けの要点

- フォーマット別の見え方と質感の違い

- デジタルと比べたときの強みと弱み

フィルム映画の仕組みと特徴

まずは「フィルムがどうやって像を作るのか」を土台から押さえます。化学反応のミクロな話と、映画用ならではの層構造・規格の話をつなげて理解すると、なぜあの質感になるのかが見えてきます。

フィルム映画の仕組みと特徴:全体の流れ

フィルム映画の仕組みと特徴って、最初は「どこから理解すればいいの?」ってなりますよね。なのでここでは、細かい専門用語に入りすぎずに、フィルム映画が映像になるまでの流れを撮影→現像→スキャン/編集→上映の順でまとめます。これが分かると、あとから各パーツ(銀塩、レムジェット、ジェネバ機構、IMAXなど)を学んだときに、頭の中でちゃんとつながります。

最初に押さえる結論

フィルム映画は「光を化学反応として貯めて、現像で像として増幅し、機械で1コマずつ止めて見せる」メディアです。

1) 撮影:光がフィルムに当たって潜像ができる

まず撮影では、レンズを通った光がフィルムの乳剤(エマルジョン)層に当たります。ここに入っているのがハロゲン化銀という感光材料で、光が当たると反応の“きっかけ”が生まれます。これが潜像です。

ポイントは、潜像の時点ではまだ目に見える画像になっていないこと。デジタルみたいに「撮った瞬間にモニターで完成形が見える」のとは違って、フィルムは撮影の時点では“仕込み”に近いです。だからフィルムでは、露出(明るさの決め方)をどう置くかがめちゃくちゃ大事になります。

2) カラーの記録:フィルムは層で色を分けて持つ

カラーのフィルムは、青・緑・赤の光をそれぞれ受け持つ層が重なっています。つまりフィルムは、センサーのRGBみたいに「画素ごとに色を作る」のではなく、層構造で色を分解して記録します。

この層構造には、色を正確に分けるためのフィルター層や、層同士の干渉を減らす中間層なども入ります。結果として、フィルム特有の色の乗り方や、肌が気持ちよく見える感じが生まれやすいです(もちろん銘柄や工程で変わります)。

3) 現像:潜像が可視像に変わる

フィルムで撮った映像は、現像所(ラボ)で化学処理をして初めて「見える映像」になります。ここで潜像が増幅され、カラーなら色素画像が作られていきます。

映画用フィルムの場合、背面にレムジェットという黒い層があるタイプも多く、これを最初に除去する工程が入ります。レムジェットはハレーション防止や帯電防止に効く便利な層なんですが、除去が前提なので、映画用は対応工程で現像するのが基本です。

注意:現像の可否や工程はラボ・店舗で違います。料金や受付条件も変わるので、正確な情報は必ず公式案内で確認してください。迷ったら、現像所や専門店に相談するのが安心です。

4) スキャン/編集:フィルムをデータ化して仕上げる

現代の映画制作では、現像したフィルムをスキャナーで取り込んでデジタルデータにし、編集やカラーグレーディング(色調整)を行うのが一般的です。ここがいわゆるDI(デジタルインターミディエイト)です。

この段階で大事なのは、フィルムの特徴(階調の広さ、ハイライトの粘り、粒状性など)が、スキャン方法や取り込み設定でも見え方が変わること。だからフィルムって、撮影と現像だけじゃなく、スキャンまで含めて仕上げなんですよ。

5) 上映:1コマずつ止めて光を当てる

フィルム上映の世界では、映写機がフィルムを1コマずつ送って、止まっている瞬間に光を当ててスクリーンに映します。ここで活躍するのがジェネバ機構(マルタ十字)みたいな間欠運動の仕組みです。

「止めて映す」を成立させるために、シャッターで光を遮ったり、ちらつきを減らす工夫(点滅回数を増やす)も入っています。フィルムが“映画っぽい”体験になるのは、映像そのものだけじゃなく、機械の仕組みで見せ方が作られている部分も大きいです。

ここまでの流れを1行で

撮影で潜像を作り、現像で像を立ち上げ、スキャン/編集で仕上げ、上映で1コマずつ見せる――これがフィルム映画の仕組みと特徴の全体像です。

初心者が一番迷いやすいポイント

- フィルムは撮影だけで完結しない(現像とスキャンまでで絵が決まる)

- 粒状性はノイズではなく質感(動きの中で揺らぐテクスチャ)

- ハイライトの粘りは条件で変わる(光・露出・工程の合算)

次のステップとしては、この流れの中で「どこが一番気になるか」を決めると学びやすいです。化学が気になるなら潜像と現像、ルックが気になるなら粒状性とハイライトロールオフ、機械が気になるなら間欠送りとシャッター。あなたが引っかかったところから深掘りしていくのが、一番楽しいと思いますよ。

ハロゲン化銀と潜像形成

フィルムの心臓部は、ゼラチンの中に分散したハロゲン化銀の結晶です。レンズを通った光が当たると、結晶の中で電子の移動が起き、目に見えない「潜像」が生まれます。ここがデジタルのセンサーといちばん違うポイントで、フィルムは光を受けた痕跡を“化学的に貯める”んですよ。

潜像って結局なに?を超ざっくりで

潜像は「光が当たった場所に、反応の“種”ができる状態」と考えるとイメージしやすいです。まだ色も濃度も見えていないのに、現像液に入れるとそこを起点に反応が進む。だからフィルムって、撮影の瞬間に完結しているように見えて、実は撮影→現像→(スキャンやプリント)までがセットで“像づくり”なんです。

デジタルと何が違うの?の答え

デジタルは、受けた光を電気信号に変換して、その場で数値として確定します。一方フィルムは、光を受けた事実が「化学反応の起点」として記録され、現像で増幅されて初めて目に見える濃度になります。ここがポイントで、フィルムは増幅のされ方に余白があるんです。だから、露出が同じでも現像条件(温度、時間、攪拌、薬品の状態)で表情が変わりやすい。これを“ブレ”と見るか、“表現”と見るかで、フィルムの好き嫌いが分かれます。

実用面:撮影者が意識するとラクになること

あなたがフィルムを扱うときに一番ラクになる考え方は、「露出は結果じゃなく、現像とセットで最終形を作るための材料」という感覚です。例えば同じシーンでも、ハイライトを粘らせたいのか、影を締めたいのかで、露出の置き方が変わります。さらに映画用途なら、後でスキャンしてDI(カラーグレーディング)する前提も多いので、撮影段階で“攻めすぎない”のも大事。

潜像形成を理解すると得すること

- 露出の「正解」が一つじゃないと腹落ちする

- 現像やスキャンで絵が変わる理由が見える

- 失敗の原因を「撮影だけ」に押し付けなくなる

フィルムは「撮った瞬間に完成」じゃなく、「現像で完成に近づく」という感覚が強いです。ここを押さえると、フィルムの面白さが一段上がります。

ちなみに、化学反応の細部まで突き詰めると量子っぽい話にも入っていくんですが、撮影者としては「潜像=現像で増幅される起点」と押さえておけば十分戦えます。大事なのは暗記よりも、撮影の判断が変わる理解です。

エマルジョン層の多層構造

フィルム映画を理解するうえで、かなり重要なのがエマルジョン層の多層構造です。ここが分かると、なぜフィルムの色や階調が独特なのか、なぜデジタルと見え方が違うのかが一気に腑に落ちます。

まず前提として、フィルムのエマルジョン層とは、光に反応する感光材料(ハロゲン化銀)がゼラチンの中に分散している層のことです。白黒フィルムならこの層は基本的に1種類ですが、カラーフィルムではこのエマルジョン層が何層にも重なっている、というのが最大の特徴になります。

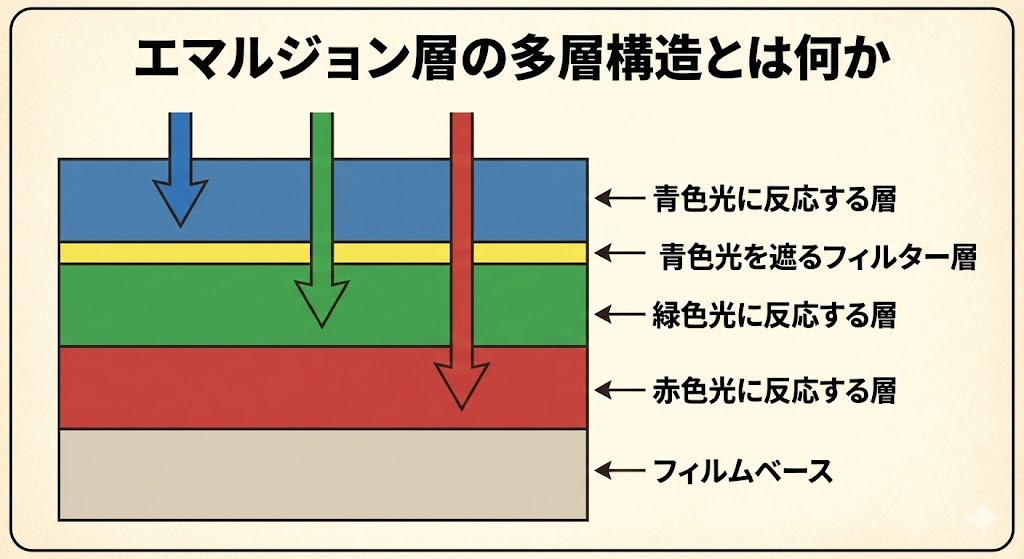

エマルジョン層の多層構造とは何か

カラーのフィルムは、1枚のフィルムの中に、青・緑・赤の光をそれぞれ受け持つ感色層が縦方向に積み重なっています。上から順に見ると、おおまかには以下のような構造です。

- 青色光に反応する層

- 青色光を遮るフィルター層

- 緑色光に反応する層

- 赤色光に反応する層

それぞれの感色層は、現像処理の中で対応する色素を作ります。青に反応した層はイエロー、緑に反応した層はマゼンタ、赤に反応した層はシアン、という具合です。最終的にこれらの色素画像が重なって、フルカラーの映像になります。

ここが大事なポイント

フィルムはRGBを横に並べて記録するのではなく、縦に重ねて記録しているという発想です。

なぜわざわざ層を積むのか

デジタルカメラは、画素ごとにRGBの情報を作れます。だから「この点は赤、この点は緑」という形で色を組み立てられます。一方、フィルムには画素という概念がありません。光を受け止めるのは、あくまで銀塩の粒子です。

そのためフィルムでは、色を分けて記録するために層を分けるという方法が取られています。これは理屈としてはかなり力技ですが、100年以上かけて洗練されてきた結果でもあります。

しかも映画用フィルムの場合、単に色を分けるだけでは足りません。撮影時にはフィルムが高速で搬送され、何百メートル、何千メートルという長さを安定して扱う必要があります。さらに現像では、巨大な機械の中を一定速度で通されます。

だから層の設計は、色再現だけでなく、

- 傷に強いこと

- 静電気に耐えること

- 薬品処理に均一に反応すること

といった条件もすべて満たす必要があります。エマルジョンの多層構造は、写真表現と工業製品としての要件が同時に成立した結果なんですよ。

色の再現が気持ちいいと感じる理由

フィルムの色が「気持ちいい」「自然」「映画っぽい」と言われる理由は、単に古いからでも、ノスタルジーでもありません。

重要なのは、フィルムが単純なRGB分離ではないという点です。各層は完全に独立しているわけではなく、層同士の影響や、感色の幅、感度カーブの形などが複雑に絡み合っています。

その結果、色が分析的にピタッと分かれるというより、隣り合う色同士がなめらかに混ざる傾向が出ます。これが、人間の記憶色、特に肌色に対して「ちょうどいい」と感じやすい理由です。

デジタルがどんどん正確になればなるほど、逆にフィルムのこの曖昧さ、余白のある色再現が魅力として浮かび上がってきます。

撮影で効く:青の扱いと汚れの話

エマルジョン層の多層構造を意識すると、撮影現場での判断が変わってきます。特に分かりやすいのが青の扱いです。

例えば、

- 日陰に入ったときの青み

- LED照明の青緑っぽい光

- 曇天や夕方の空の青

こういった光は、フィルムでは層の感度や光源スペクトルの影響を受けて、独特の転び方をします。デジタルならホワイトバランスで一括補正できますが、フィルムはそうはいきません。

だから現場では、「この光、あとで青が汚れそうだな」と感じたら、

- 照明で色温度を整える

- フィルターで成分を削る

- DIで戻せる範囲を想定して露出を決める

といった判断が自然と早くなります。これは経験もありますが、層構造を知っているかどうかで差が出る部分でもあります。

| 層構造の要点 | 写真に出る効果 | 撮影での意識 |

|---|---|---|

| 青・緑・赤で別層 | 色が層のクセで乗る | 光源の種類に敏感になる |

| 層間の干渉を抑制 | 色のにじみが減る | 露出を荒らし過ぎない |

| 保護層・中間層 | 傷や静電気に強い | 搬送トラブルの回避 |

※この表は理解しやすく整理したものです。実際の層構成や特性は、フィルム銘柄や世代によって大きく異なります。最終的にはメーカーの公式資料や、現像ラボの運用に合わせて判断してください。

エマルジョン層の多層構造は、フィルム映画の仕組みと特徴の中でも、色・質感・扱い方すべてに直結する核心部分です。ここを理解できると、フィルムがなぜ今でも選ばれるのか、その理由がかなりクリアに見えてくると思いますよ。

レムジェットの役割

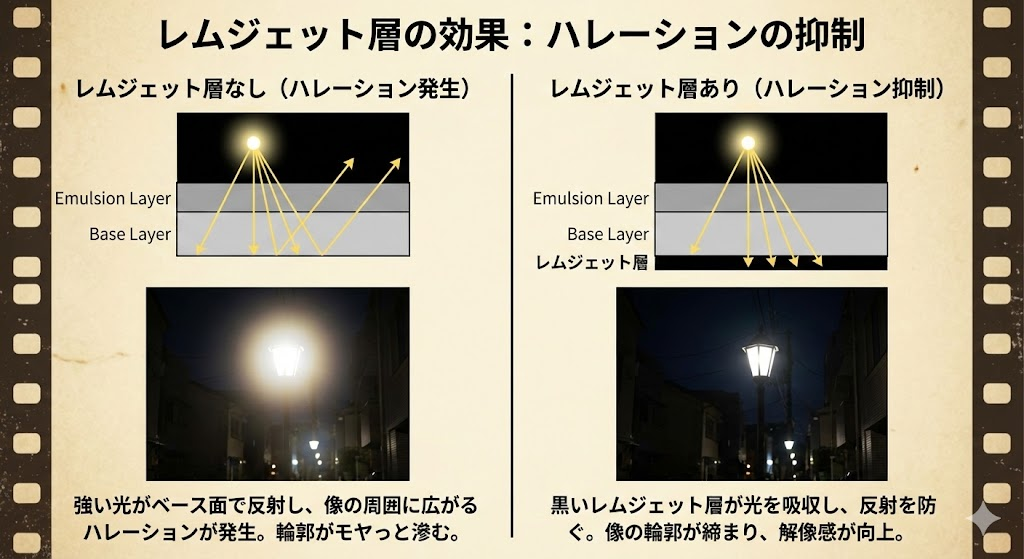

映画用のカラーネガでよく出てくるのが「レムジェット」です。これはフィルムの背面にある黒い層で、強い光がベース裏で反射して像がにじむハレーションを抑えたり、帯電防止として静電気由来のスタティックマークを減らしたり、搬送性を良くしたりします。

レムジェットがあると何が“起きにくい”のか

フィルムって、明るい点光源(街灯、反射、窓の外、逆光の太陽)があると、乳剤層を突き抜けた光がベース面で反射して戻り、像の輪郭がモヤっと広がることがあります。これがハレーションの一つの原因です。レムジェットは黒い層として光を吸収するので、輪郭の滲みが出にくくなる。結果として、フィルムっぽさを保ちつつ、解像感が“締まる”方向に働きます。

静電気の話、地味だけど超重要

映画用カメラは秒間24コマ以上でフィルムをガンガン搬送するので、摩擦が増えて静電気が起きやすいです。この静電気が放電すると、フィルムに稲妻みたいな痕が残ることがあります(スタティックマーク)。レムジェットは導電性のある素材を含むことが多く、静電気を逃がす役割も期待できます。ここ、地味に効きます。特に乾燥する季節や、服の素材、搬送の状態次第でトラブルが出やすいので、現場で「なんか嫌な予感するな…」ってときは、環境対策も含めて考えると良いです。

現像の現場:除去工程が前提

一方で、レムジェットは現像の最初に除去が必要です。これが、映画用フィルムを“そのまま”一般的な写真用工程に入れられない大きな理由の一つ。除去が不十分だと、カーボン粒子が他の部分に再付着して黒点になったり、設備の循環系に影響が出たりする可能性があります。だからこそ、映画用途の現像は、対応設備と運用がある場所でやるのが基本です。

注意:映画用フィルムの現像は、対応ラボや対応工程が前提になります。受付可否や条件は店舗ごとに異なるので、必ず公式案内を確認してから依頼してください。最終的な判断は、現像所や専門店に相談するのが安心です。

レムジェットの工程や装置の考え方は、メーカーの技術資料が一次情報として強いです。現像設備の考え方を押さえるなら、(出典:Kodak「Processing KODAK Motion Picture Films – Module 7」)が参考になります。

35mmとスーパー35規格

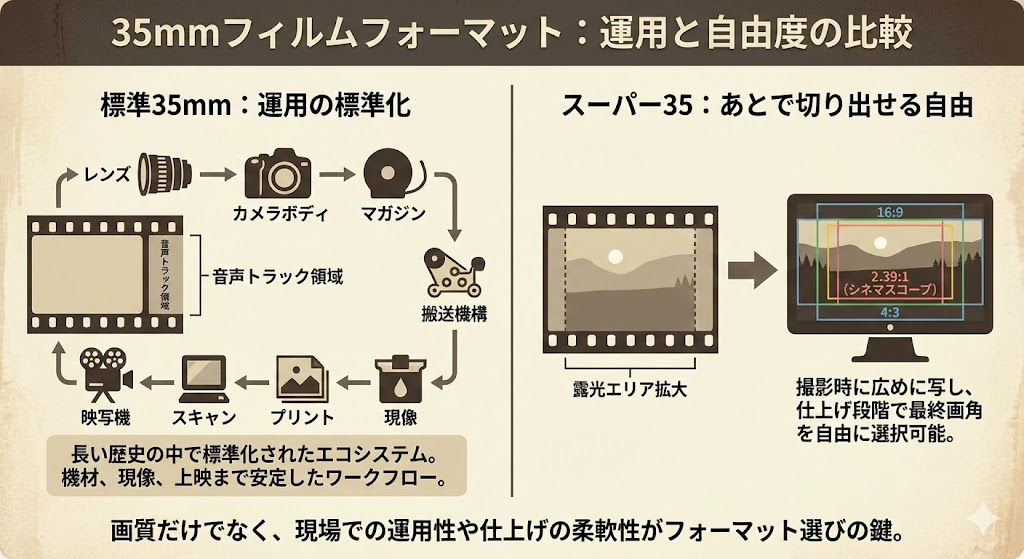

映画の標準と言われるのが35mmです。ここで言う35mmとは「フィルムの幅」が35mmという意味で、長い映画史の中で最も広く使われてきた規格になります。

ただし、同じ35mmでもどこまでを映像として使うかで考え方が分かれます。音声トラック用のスペースを前提にした従来の35mm規格と、そのスペースも含めて露光面積を広げたスーパー35では、撮影後の自由度が大きく変わってきます。

規格は画質より運用に効く

35mmというと「画質が良い・悪い」という話になりがちですが、実際の現場ではそれ以上に運用のしやすさが重要です。

35mmは、レンズ、マガジン、カメラボディ、搬送機構、現像、プリント、スキャン、映写まで、すべてが長い歴史の中で標準化されています。その結果、

- トラブルが起きにくい

- スタッフ全員が共通理解を持ちやすい

- 仕上げまでの想定が立てやすい

という強みがあります。つまり35mmは、表現の自由度を下支えする土台が非常に強い規格なんですよ。

スーパー35の強み:あとで切り出せる自由

スーパー35は、音声トラック用のスペースを使わず、パーフォレーション間の幅いっぱいまで露光します。その結果、撮影時点では広めに写しておき、仕上げの段階で最終的な画角を決めることができます。

例えば、

- 16:9でテレビ・配信向けに仕上げる

- 2.39:1でシネマスコープ風に仕上げる

- VFX前提で上下左右に余白を残す

といった選択が可能になります。これは初心者の方でもイメージしやすく言うと、トリミングの余地を残して撮っておける感覚に近いです。

落とし穴:自由にはコストが付く

ただし、自由度が高いということは、その分管理が必要ということでもあります。ここ、気になりますよね。

スーパー35では、「どこまで写っていて、どこを最終的に使うのか」を、撮影前からチーム全体で共有しておかないと事故が起きやすいです。

よくあるのが、

- ブームマイクが端に写っていた

- 照明スタンドの先が入っていた

- セットの裏側が見えていた

といったケース。撮影時は「使わないエリア」だったのに、仕上げで画角を変えた瞬間に見えてしまうんですね。

だから私は、スーパー35で撮るときほど、現場で最終画角のガイドを徹底します。これだけで事故はかなり減りますし、初心者の方ほど意識してほしいポイントです。

35mmとスーパー35の違いを比較

ここまでの話を、初心者でも一目で分かるように表にまとめてみます。

| 項目 | 35mm(従来規格) | スーパー35 |

|---|---|---|

| 露光面積 | 音声トラック前提でやや狭い | 音声分も使うため広い |

| 画角の決定 | 撮影時にほぼ確定 | 仕上げで切り出し可能 |

| 運用の安定性 | 非常に高い | ルール設計が必要 |

| 初心者の扱いやすさ | 高い | やや注意が必要 |

| 向いている用途 | 映画全般、安定重視 | 配信、VFX、複数展開 |

※あくまで一般的な目安です。作品の目的や制作環境によって、最適な選択は変わります。

押さえどころ

- 35mmは運用の標準が確立していて安定しやすい

- スーパー35は仕上げの自由度が高い反面、設計が要る

初心者の方は、まず「35mmは安心して使える標準」「スーパー35は余白を活かせる応用」と覚えておくと理解しやすいです。どちらが優れているというより、何を優先するかで選ぶ規格だと考えると、判断しやすくなりますよ。

IMAX15/70の解像感

IMAXの15/70は、フィルムを横送りにして1コマに15パーフォレーションを使う巨大フォーマットです。フレーム面積が大きいので、粒子の見え方や階調の余裕、ディテールの“抜け”が別物になります。

「デカい」は正義、でもそれだけじゃない

フレーム面積が大きいと、同じ感度でも粒子の見え方が相対的に細かく感じられます。ディテールが豊富に見えるし、階調が“詰まらない”印象になりやすい。さらにIMAXは上映環境(巨大スクリーン、座席の視野占有)も含めて設計されるので、体験としての没入感が別格になりがちです。

「何K相当」論争の落としどころ

ここで誤解されがちなのが「フィルムは何K相当」という話。目安として語られることはありますが、フィルムは画素(ピクセル)の格子で作る世界ではないので、同じ物差しで完全に比較しきれません。解像度だけでなく、粒子のランダム性、ハイライトの粘り、レンズの描写、スキャンの方式などが絡んで「総合的な情報量」として感じます。

撮影側のリアル:扱いやすさは別問題

IMAXはロマンがある一方で、運用が重いです。カメラやマガジンの取り回し、フィルムの消費、騒音、現場の段取り。だから「最高だから使う」じゃなくて、「その作品が必要としているから使う」。この判断ができるのが、IMAXを使う監督たちの強さかなと思います。

IMAXは“画質”だけじゃなく、“上映体験込みの規格”として考えると納得しやすいです。

フィルム映画の特徴を支える仕組み

次は「なぜそう見えるのか」を、フォーマット・機械・現像・見え方の順にまとめます。ここまでくると、フィルムが“古い技術”ではなく、目的に合わせて選べる表現ツールだと分かってくるはずです。

16mm・8mmの粒状性

16mmや8mmは、35mmよりフレームが小さい分、同じ条件だと粒子が目立ちやすいです。これがいわゆる「粒状性」で、デジタルのノイズと違って、物理的な粒子がランダムに存在することで、動きの中で微細に揺らぐ“生命感”が出ます。

粒状性は「欠点」じゃなく「テクスチャ」

デジタルのノイズは、画素の格子の上で起きる電気的なムラとして見えがちで、場所によっては不快に感じます。一方、フィルムの粒状性は、銀塩の結晶分布が作る物理的な粒の集まりです。しかも動画として見ると、粒の配置がフレームごとに微妙に変わるので、止まっている“ノイズ”というより、画面全体が呼吸するように揺らいで見える。これが「生命感」「空気感」と言われる正体の一つです。

16mmがハマる瞬間、8mmが刺さる瞬間

この質感は欠点にも武器にもなります。例えば、空気感や時間の匂いを出したいとき、16mmのザラつきがハマることがあるんですよ。ドキュメンタリーっぽい距離感、報道っぽい生々しさ、あるいは“記録っぽさ”。8mmはさらに一段、ノスタルジックでエモい方向に振れやすいです。色の転び方や周辺の甘さも含めて、現代のデジタルでは狙って作るのが面倒なルックが、比較的ストレートに出ます。

粒が目立つ=解像感が落ちる、ではない

ここ、誤解が多いんですが、粒が見えるからといって「ぼやける」とは限りません。むしろ粒の存在が、主観的なシャープネス(輪郭のキレ)を補うこともあります。デジタルみたいにエッジが立つシャープネスとは違って、有機的な解像感が出るイメージですね。

| フォーマット | 粒子の目立ちやすさ | 向きやすい表現 | 注意点 |

|---|---|---|---|

| 35mm | 控えめ | 汎用・映画的なまとまり | 照明と露出でルックが決まりやすい |

| 16mm | やや強い | ドキュメンタリー、粗さの演出 | 暗部で粒が出やすいので露出設計が大事 |

| 8mm | 強い | ノスタルジック、エモい質感 | ブレ・露出ミスが“味”を超えることもある |

※上の比較は一般的な目安です。フィルム銘柄、露出、現像、スキャン設定、上映(視聴)環境で印象は大きく変わります。最終的な判断は、ラボや専門家に相談するのが安心です。

ジェネバ機構と間欠送り

映画が「動いて見える」ためには、実はかなり無理のあることをしています。というのも、フィルム映画は映像を連続で流しているわけではなく、1コマずつ完全に止めて、止まっている間にだけ光を当てるという仕組みだからです。ここ、初心者の方ほど「え、そうなの?」ってなりますよね。

この「送る→止める→送る→止める」を正確なテンポで繰り返すために使われているのが間欠送りで、その代表的なメカニズムがジェネバ機構です。連続して回り続けるモーターの動きを、そのままフィルムに伝えるのではなく、映画用に都合のいい動きへ変換する役割を担っています。

なぜ「止める」が必要なのか

まず大前提として、フィルムを動かしたまま露光するとどうなるか。答えはシンプルで、像が流れてボケます。シャッタースピードをどれだけ速くしても、フィルム自体が動いていれば、エッジは必ず甘くなります。

だから映画用カメラや映写機では、

- 露光中はフィルムを完全に静止させる

- 光を遮断している間に次のコマへ送る

という動作を繰り返します。これが「静止して露光、暗闇で移動」という映画機械の基本原則です。

映像はスムーズに動いて見えるのに、内部ではコマ単位でガチガチに止めて動かしている。このギャップこそが、映画のメカニズムが面白いところでもあります。

初心者向けに一言で言うと

映画は「動画」じゃなく「高速で切り替わる静止画」です。その静止を成立させるために、止める仕組みが必要なんですね。

ジェネバ機構は何をしている装置か

ジェネバ機構は、連続回転している円盤と、十字型のスロットを持つ円盤を組み合わせた構造です。動作は意外と単純で、

- 送る瞬間だけピンが噛み合って回す

- 送っていない間はロックされて完全に止まる

という動きをします。

この「完全に止まる時間(ドウェルタイム)」があるおかげで、フィルムはゲート位置で安定して保持されます。ここでピントの芯が決まり、解像感が生まれます。

逆に言うと、間欠送りが甘いと、

- 画面がわずかに揺れる

- フレームごとに位置がズレる

- 細部が落ち着かない

といった形で、映像に違和感が出ます。フィルムの質感って、化学反応だけじゃなく、こうした機械精度の積み重ねでも決まっているんです。

ジェネバ機構の「いいところ」

ジェネバ機構の最大の強みは、構造がシンプルで、止まっている時間がはっきりしていることです。

送る瞬間は勢いよく、止めるときはガチッとロックされる。このメリハリがあるから、

- フィルムを正確な位置に止めやすい

- レジストレーションピンが効きやすい

- 結果として解像感が安定する

というメリットがあります。

その一方で、動作が機械的なので、音や振動は出やすいです。映画館で聞こえるカタカタ音の正体は、こうした間欠運動が生む副産物でもあります。

撮影者目線でのチェックポイント

現代の制作では、フィルムをスキャンしてデータで見ることがほとんどです。データになると、わずかな揺れやズレが想像以上に目立つことがあります。

だから私が撮影前に気にするのは、

- 送りの音に引っかかりがないか

- テスト撮影でゲートが安定しているか

- ピンレジストレーションが効いているか

- 古いボディなら整備履歴が確認できるか

といった、かなり地味な部分です。でも、ここを軽視すると、あとで取り返しがつかなくなります。

注意:異音や引っかかりを感じたら、「もう1テイクだけ」は危険です。早めに止める判断が、フィルムと機材を守ります。

間欠送りを意識すると変わる行動

間欠送りの仕組みを知っていると、撮影時の行動も変わります。

- テスト撮影で揺れを最初に確認する

- 高速撮影ほど、整備と潤滑を重視する

- 音や感触の違和感に敏感になる

どれも派手ではありませんが、フィルム撮影ではかなり重要です。フィルム映画の仕組みと特徴を理解するというのは、見た目の話だけじゃなく、こうした裏側の動きまで含めて理解することなんだと思います。

ジェネバ機構と間欠送りは、まさに映画を「映画たらしめている」縁の下の力持ちです。ここが分かると、フィルム映像を見る目も、撮るときの意識も、確実に一段深くなりますよ。

マルタ十字と映写音

ジェネバ機構は「マルタ十字」と呼ばれることもあります。特徴は、送る瞬間だけガチッと噛み合い、止めている間はロックされること。だから映写は安定しますが、高速で動かすとカタカタという機械音が出やすいです。

映写音は“欠点”なのに、魅力でもある

昔の映画館の映写室って、独特の音がしましたよね。あのカタカタ音の一部が、間欠運動の機構に由来します。もちろん、理想だけ言えば静かなほうがいい。でも、体験としては「映画館っぽい」と感じる人も多い。音自体は作品の音声ではないのに、体験としての映画の一部になっているのが面白いところです。

フリッカー(ちらつき)とシャッターの工夫

映写って、1コマを投影して、次のコマに送る間は遮光します。つまり光は点滅します。点滅が少ないとちらつき(フリッカー)が見えやすいので、映写機はシャッターの羽根を工夫して、1コマの投影中に複数回遮光することがあります。これで点滅回数を増やして、目がちらつきを感じにくくする。ここは“映像が滑らかに見える仕掛け”としてかなり重要です。

フィルムの上映は「コマを止めて見せる」からこそ、シャッターと機構の工夫が効きます

現代の見え方:デジタル上映と比較すると

デジタル上映は光の制御が別方式なので、フリッカーの出方も違います。だから「フィルム上映は疲れる」と感じる人がいる一方で、「フィルム上映の揺らぎが心地いい」と感じる人もいる。これは好みも大きいです。あなたがどっち派でもOKで、要は“違いの理由”が分かると納得しやすいってことですね。

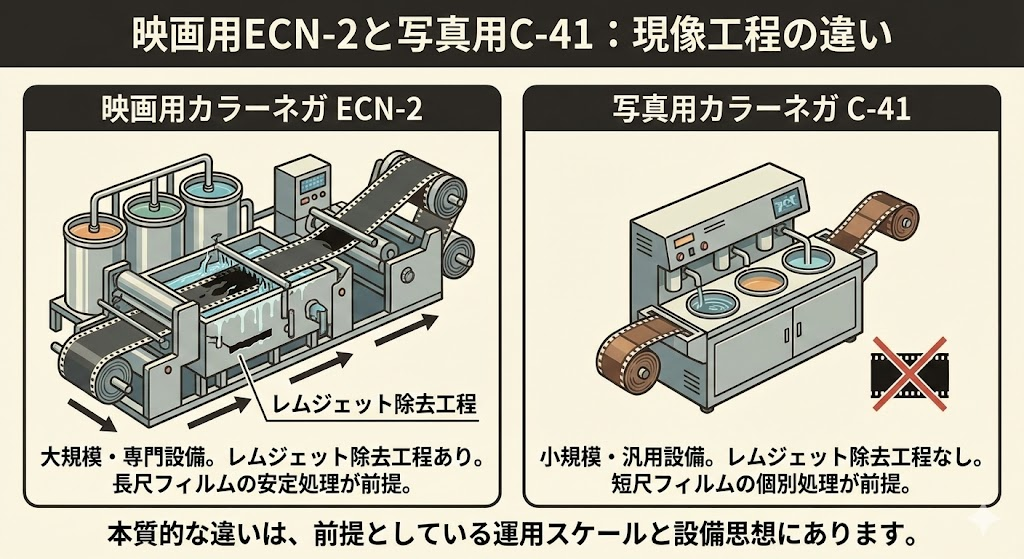

ECN-2現像とC-41の違い

写真のカラーネガでよく聞くのがC-41ですが、映画用カラーネガの基本はECN-2です。ここを知らないと、「なぜ映画用フィルムを街の写真屋さんで断られることがあるのか?」が分かりません。

一番わかりやすい違いは、レムジェット除去工程が入るかどうか。ただし本質的な違いは、単なる工程の有無ではなく、前提としている運用スケールと設備思想にあります。

工程の違いは設備の違い

ECN-2は映画用フィルムを前提にした現像工程です。映画では、1本で数百メートル、作品全体では何千メートルものフィルムを扱います。そのためECN-2は、

- 長尺を一定速度で安定して処理する

- 薬品の状態を厳密に管理する

- レムジェットを確実に除去する

といった要件を満たす設備設計になっています。

一方のC-41は、写真用途として世界中に普及した工程です。35mmやブローニーを想定し、処理時間の短さや汎用性が重視されています。つまり同じ「現像」でも、目指している運用がまったく違うんですね。

ECN-2とC-41を比較

初心者の方がイメージしやすいように、代表的な違いを表にまとめます。数値は一般的な目安で、ラボや条件によって変わる点は前提として見てください。

| 項目 | ECN-2 | C-41 |

|---|---|---|

| 主な用途 | 映画用カラーネガ | 写真用カラーネガ |

| 処理温度 | 約41.1℃ | 約38.0℃ |

| 現像時間 | 約3分前後 | 約3分15秒前後 |

| レムジェット除去 | 必須(工程に含まれる) | 非対応 |

| 想定フィルム長 | 数百〜数千m | 数十cm〜数m |

| 再現性の重視度 | 非常に高い | 高い(写真用途基準) |

| 街の写真店対応 | ほぼ不可 | ほぼ対応可 |

※数値は一般的な目安です。正確な条件は各ラボ・メーカーの公式情報をご確認ください。

仕上がりの違い:なぜ色やコントラストがズレるのか

よく「ECN-2をC-41で回すとどうなる?」という話を見かけますが、これは正規の使い方ではありません。工程が違えば、

- 発色カーブ

- コントラスト

- ベースの濃度

がズレる可能性があります。

意図的にやれば、色が転んだりコントラストが暴れたりするのを「味」として使うこともできます。ただし、狙っていない場合は事故です。

私はいつも、

- 再現性が欲しい → 正規工程(ECN-2)

- 偶然性を楽しみたい → リスク込みで別工程

という考え方で選びます。まず「どんな仕上がりが欲しいか」を決めてから、工程を逆算するのが安全です。

ラボ選びで見たいポイント

現像は、露出と同じくらい仕上がりに影響します。だから私はラボ選びで、料金や納期だけでなく、

- 工程管理の説明ができるか

- トラブル時の対応が明確か

- スキャン方法の選択肢があるか

を見ます。ここ、気になりますよね。安い・早いは魅力ですが、作品の目的次第ではちゃんとした工程を選ぶ価値も十分あります。

注意:現像条件や対応工程は店舗・ラボで異なります。料金や受付条件も変わることがあるため、正確な情報は必ず公式案内をご確認ください。最終的な判断は、現像所や専門店などの専門家に相談するのがおすすめです。

現像の料金感や依頼先の選び方については、別記事でより実用的にまとめています。撮影後に迷いやすいポイントなので、必要に応じて参考にすると判断しやすくなりますよ。

ハイライトロールオフと肌色

フィルムが好きと言われる理由を言語化すると、だいたいここに集約されます。フィルムは特性曲線がS字っぽく、明るい部分で粘る「ショルダー」が出やすいです。その結果、強い光が当たっても境界が急に真っ白になりにくく、ハイライトがなだらかに転ぶ=ハイライトロールオフが気持ちよく見えます。

「白飛びの仕方」が優しい、ってこういうこと

デジタルは飽和点を超えると信号が頭打ちになりやすく、境界がパキッとしがちです。一方フィルムは、明部で感度の立ち上がりが緩くなる領域があり、強い光でも階調が粘る方向に働くことがあります。だから、窓の外の光、金属の反射、肌のテカりみたいな“きつい光”が、嫌な硬さになりにくい。これがロールオフの気持ちよさです。

肌色は「正確」より「好ましい」

肌色も同様で、デジタルの“正確さ”が時に生々しさや荒を拾うのに対し、フィルムは階調のつながりが柔らかく見えることがあります。もちろん万能じゃなくて、露出が外れれば普通に破綻します。でも、ハマったときの説得力が強いんですよ。

現場のコツ:ロールオフは勝手に出ない

ここ、すごく大事なんですが、フィルムだから勝手に綺麗になるわけじゃないです。ロールオフを気持ちよく見せるには、まず光の設計が要ります。逆光のときにどこを基準にするのか、肌をどれくらい持ち上げるのか、ハイライトにどれくらい余白を残すのか。さらに、スキャンやDIでの扱いでも印象が変わる。つまりロールオフは、撮影・現像・スキャン・グレーディングの合算で決まる部分が大きいです。

| よくある悩み | 原因になりがちな点 | 私の対処の方向性 |

|---|---|---|

| ハイライトが硬い | 露出が攻めすぎ/光源が強すぎ | 光を柔らかく、余白を作る |

| 肌が生々しい | キーライトが硬い/影が汚い | 肌のハイライトを整理する |

| 影がつぶれる | 露出不足/スキャンの設定 | 現場でベースを確保、後工程と相談 |

私が現場で意識するコツ

- ハイライトの扱いを先に決めて露出を組む

- 肌の見え方は照明と現像・スキャンもセットで考える

- デジタル化(スキャン)で質感が変わる前提を持つ

スキャンやデジタル化の手順で迷うなら、こちらも役に立つと思います。

まとめ:フィルム映画の仕組みと特徴

フィルム映画の仕組みと特徴は、ハロゲン化銀の潜像形成みたいな化学の話から、ジェネバ機構やマルタ十字のような機械の話、さらにECN-2現像やスキャンの運用まで、全部がつながって成立しています。だから、どこか一つだけを知るより、流れで理解すると一気に面白くなります。

この記事の要点を、もう一段だけ整理

フィルムの魅力って、単に「レトロ」だからじゃないんですよ。化学反応で像を作るからこその階調の出方、層構造が生む色の乗り方、間欠送りの機械精度が支える安定した画、そして上映やスキャンまで含めた“体験”としての強さ。これらが合体して、デジタルとは違う説得力になります。だから、あなたがフィルムを選ぶ理由が「なんとなく良い」から「こういう特徴が欲しい」に変わると、撮影も現像もグッと楽しくなるはずです。

最後に:判断のよりどころは公式情報と相談

ただし、現像可否や料金、対応工程、保存方法などはサービスや環境で変わります。数値や条件はあくまで一般的な目安として捉えて、正確な情報は各社・各店舗の公式サイトをご確認ください。迷ったときは、現像所や専門店などの専門家に相談したうえで判断するのがおすすめです。

フィルムは「撮影したら終わり」ではなく、「現像・スキャン・仕上げまで含めて作品」になりやすいメディアです。だからこそ、あなたの目的(ルック/再現性/コスト/納期)を先に決めて、合う手段を選ぶのが一番の近道かなと思います。

ここまで読んで「なるほど、だからフィルムはこう見えるのか」と少しでも整理できたなら嬉しいです。次にフィルムで撮るとき、今日の話がきっと効いてきますよ。

コメント