スマホで撮影する写真の仕上がりを左右する「ホワイトバランス」。その調整方法を理解すれば、写真や動画の色味を自在に整えることができます。

本記事では、スマホのホワイトバランス設定をおすすめする理由や、初心者から使いやすいホワイトバランス調整アプリを紹介し、具体的な活用方法を解説します。スマホのホワイトバランスオート機能の使い方や、色温度とは何か、カスタムホワイトバランスとオートホワイトバランスの違いについても詳しく説明。

さらに、晴天、曇天、夕方、夜間など季節や時間ごとに適したプリセットの選び方や、光源別(LED、蛍光灯、白熱電球、蝋燭)の設定方法も網羅しています。

人間の目とホワイトバランスの違いを理解し、RGBゲインを駆使したプロ級の写真調整テクニックで、目に優しい自然な仕上がりを実現しましょう。Androidカメラユーザー必見の情報も満載です。

- ホワイトバランスの基本概念や設定方法について理解できる

- スマホでのホワイトバランス調整の効果的な活用方法を学べる

- 光源や色温度に応じた調整の重要性を知ることができる

- ホワイトバランス調整アプリの選び方や使い方がわかる

ホワイトバランス 調整 スマホで写真を美しくするための基礎情報

ホワイトバランスは、写真や動画の色味を調整するための重要な機能です。これは、光源の種類や色温度に基づいて、白いものを正確に白く見せるために使われます。

ホワイトバランスの調整により、撮影環境や光源に左右されることなく、自然な色味や意図的な表現を実現できます。また、ホワイトバランスの基本概念である「色温度」や、RGBゲインを活用した調整方法も、よりクリエイティブな写真制作に役立ちます。

本記事では、ホワイトバランスの基礎知識から具体的な応用方法までを詳しく解説し、初心者からプロフェッショナルまで幅広い撮影ニーズに応える内容をお届けします。

ホワイトバランスとは?色味を整える基本の知識

ホワイトバランス(White balance:WB)とは、写真や動画の色味を調整する機能です。主に、撮影時の光の種類や色温度に基づいて、白いものを白く見せるために使用されます。この調整を行うことで、実際のシーンと同じような自然な色味を再現することができます。

ホワイトバランスを調整するメリット

- 自然な色味を再現できる

例えば、屋内の電球の光では黄色がかりやすく、屋外の青空では青みが強くなることがあります。ホワイトバランスを正しく設定することで、これらの影響を軽減し、目で見た通りの色を写真や動画に反映させることが可能です。 - テーマに合わせた表現が可能

ホワイトバランスの調整によって、写真に独自の雰囲気を加えることもできます。例えば、夕日の撮影では暖かみを強調するために色温度を低めに設定し、クールな印象を出したい場合には青みを増やす設定を選ぶと良いでしょう。 - 撮影後の編集を簡略化

撮影時に適切なホワイトバランスを設定しておけば、後から編集ソフトでの修正が不要になる場合が多く、作業の効率化にもつながります。

活用方法の例

- 風景写真の色味を引き立てる

山や海などの自然風景では、現場の光の特性に合わせてホワイトバランスを調整することで、より鮮やかでリアルな表現が可能です。例えば、曇りの日の撮影では「曇天」設定にすると色が沈みにくくなります。 - 室内撮影での黄色味の補正

室内の電球や蛍光灯下では、光源の特性により写真が黄色や緑色に偏りがちです。「電球」や「蛍光灯」のプリセットを使用することで、この偏りを簡単に補正できます。(下画像参照) - ポートレート写真で肌の色を正確に

人物の撮影では、特に肌の色味が重要です。適切なホワイトバランスを選択することで、被写体の肌が自然な色で写り、写真全体の印象が良くなります。 - 特定のテーマや季節感を強調する

冬の雪景色では冷たさを際立たせるために青みを加える、または秋の紅葉写真では暖かみを増やす設定にすると、季節感を際立たせた表現が可能です。

ホワイトバランスの基本を理解し活用することで、初心者でも撮影の幅を広げることができます。状況に応じた設定を覚えて、より美しい写真や動画を楽しみましょう。

ホワイトバランス 色温度を理解して失敗しない撮影を

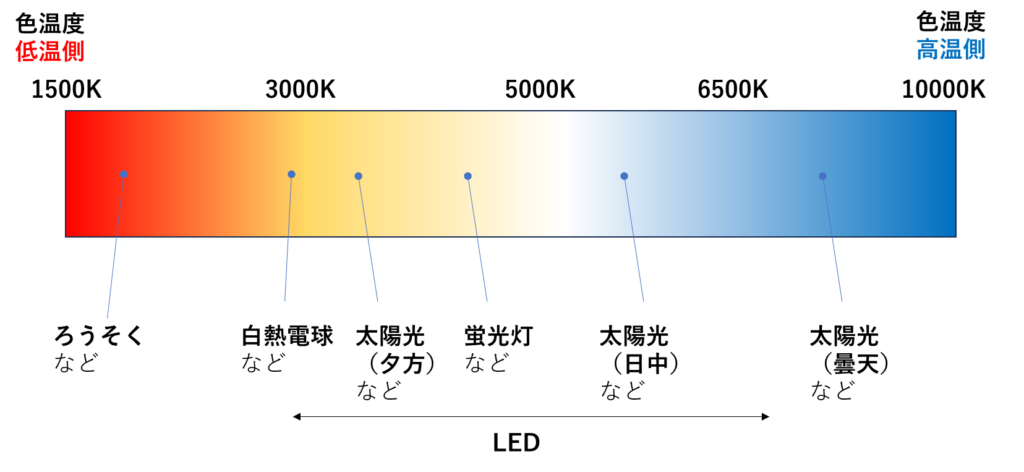

色温度とは、光の色合いを表す指標で、光源が放つ光の「暖かさ」や「冷たさ」を数値で示したものです。この数値は、光が何色に見えるかを定量化するための基準であり、主にケルビン(K)という単位で表されます。

低い色温度では暖かみのある赤やオレンジの光が特徴的で、色温度が高くなるほど青白い光になります。この概念は写真撮影や映像制作だけでなく、建築照明やディスプレイの色調整にも広く応用されています。

例えば、家庭用の白熱電球は暖かみを感じさせる約2500K~3000Kの色温度を持ちます。一方で、晴天の昼間の太陽光は約5500K~6500Kとされ、自然な白色に近い光とされています。

K:ケルビンとは何か?

ケルビン(K)は、色温度を表す単位で、温度のように考えられるものですが、実際には光の色を測定するために使われます。この単位は、理論的な「黒体放射」(物体が加熱されて発光する際に放出する光の特性)に基づいています。

例えば、金属を加熱すると赤くなり、さらに温度が上がると青白い光を放つようになります。この光の色の変化を数値で表したのが色温度のケルビン値です。

ケルビン値の主な特徴は以下の通りです:

- 低いケルビン値(1500~3000K)

赤やオレンジなど、暖かみのある光を示します。ろうそくや白熱電球が該当します。 - 中間のケルビン値(4000~5500K)

自然な白色光やニュートラルな光です。蛍光灯や昼間の光源がこの範囲に含まれます。 - 高いケルビン値(6000~10000K)

青白い光を示します。晴天の青空や一部のLED照明がこれに該当します。

このように、色温度とケルビンは、光の特性を数値で理解し、さまざまな環境に適した調整を可能にするための重要な概念です。これらを正確に把握することで、写真撮影や映像制作において色味のバランスを整え、美しい仕上がりを実現できます。

ホワイトバランスの基本となる「色温度」は、光の色合いを数値化したものです。この数値はケルビン(K)という単位で表され、光源の特性に応じて色温度が異なります。色温度を正しく理解し設定することで、写真の色味を自然に整え、失敗を防ぐことができます。

光源ごとの色温度の違い

光源によって発する光の色温度は異なります。以下は主な光源とその一般的な色温度範囲です:

※まだ、人間が作り出した光源のろうそく、白熱電球、蛍光灯、LEDはそれぞれ第1世代、第2世代、第3世代、第4世代の明かりといわれます。

- ろうそくの光(第1世代光源):1500~2000K

非常に暖かみのあるオレンジ色の光です。温かみを強調した写真を撮影したい場合に適しています。 - 白熱電球(第2世代光源):2500~3000K

暖かみのある黄色がかった光を放ちます。室内の撮影では、ホワイトバランスを「電球」設定にすると自然な色合いになります。 - 蛍光灯(第3世代光源):4000~5000K

種類によって色味が異なりますが、一般的に中立的な白色やわずかに緑がかった光を発します。「蛍光灯」設定で色の偏りを補正できます。 - LED光源(第4世代光源):3000~6500K

使用されるLEDの種類(青色LED、緑色LED、赤色LED、3LEDの組み合わせなど)によって色温度が大きく異なります。昼光色のLEDは6000K以上の青白い光を発する場合があります。 - 太陽光(自然光):5000~6500K

晴天の昼間に見られる自然光の色温度です。標準的なホワイトバランス設定がこの範囲に合わせられることが多いです。

天候や時間帯ごとの色温度の変化

撮影シーンは天候や時間帯によっても色温度が変化します。具体的には以下のような違いがあります:

- 晴天(昼間):5500~6500K

太陽光が安定しており、標準的な色温度の範囲です。自然な色味を再現しやすい時間帯です。 - 曇天:6500~7500K

雲が光を拡散させるため、青みがかった光になります。この場合は「曇り」設定を選ぶとバランスが取りやすくなります。 - 夕方:3000~4000K

太陽が低くなるにつれて、光の色温度が下がり、暖かみのあるオレンジ色の光になります。夕焼けを活かしたい場合は色温度を低めに設定すると効果的です。 - 夜間(人工光):2000~4000K

街灯や室内照明など人工光が主体になるため、光源によって色温度が大きく異なります。暖かみのある光を選ぶ場合は「電球」設定が適しています。

色温度の数値を使った調整のコツ

色温度を調整する際には、以下の数値を目安に設定すると便利です:

- 2500~3000K:暖かみのある室内照明や夕焼けの雰囲気を強調

- 4000~5000K:中立的な白い光を再現

- 5500~6500K:屋外の自然光に適応

- 7000K以上:曇り空や日陰での青白い光を補正

色温度を適切に設定すれば、どんなシーンでも自然で魅力的な写真を撮影することができます。この知識を活かして、失敗の少ない撮影を目指しましょう。

色温度とホワイトバランスの関係

色温度とホワイトバランスは、写真や映像の色味を正確に再現するために密接に関係しています。色温度が光源ごとに異なる性質を持つ一方で、ホワイトバランスはその色温度に基づいて画像全体の色味を調整する機能です。

●色温度を基準にしたホワイトバランス設定

デジタルカメラやスマホのカメラでは、ホワイトバランスの設定が色温度を基準に作られています。たとえば、次のような設定がよく使われます:

- オートホワイトバランス(AWB)

カメラが自動的に光源の色温度を検出し、最適なホワイトバランスを設定します。 - プリセット(昼光、曇天、蛍光灯など)

色温度に基づいた固定の設定を選ぶことで、光源の種類に応じた調整が可能です。 - カスタム設定

ユーザーが色温度を数値(例:3000K、5600Kなど)で指定し、微調整する方法です。

ホワイトバランスを正しく設定しないと、以下の問題が発生することがあります:

- 白が黄色や青に偏るなど、不自然な色味になる。

- 撮影時の雰囲気や意図が伝わりにくくなる。

これらの問題を避けるためにも、色温度とホワイトバランスを深く理解し、適切に活用することが重要です。両者の関係を意識することで、より美しい写真や動画を撮影することができます。

人間の目とホワイトバランスの違いを学ぶ

人間の目は、光の種類や環境に自動的に適応して白いものを白く認識します。一方で、カメラやスマホのセンサーはこのような自動調整を自然に行うことができません。そのため、ホワイトバランスを調整して、デバイス上で正確な色味を再現する必要があります。

例えば、人間の目は夕日の赤みや蛍光灯の青みを違和感なく見分けますが、スマホのカメラでは全体が赤みや青みに偏ることがあります。この違いを補正するのがホワイトバランスです。この調整を理解すれば、デバイスが人間の視覚に近い結果を出す手助けができるようになります。

人間の目とカメラのホワイトバランスの違いを理解することは、写真家にとって非常に役立ちます。以下の表でそれぞれの特徴や機能、メリット・デメリットを比較しました。

| 項目 | 人間の目 | カメラの ホワイトバランス | 写真家が 役立つポイント |

|---|---|---|---|

| 色調補正の自動性 | 自動で光の種類や環境に適応して白を白と認識 | オートや手動で設定が必要 | 撮影環境に応じた適切なホワイトバランス設定で自然な色味を再現するスキルが磨ける |

| 対応速度 | 即座に環境変化に適応 | 設定を変更しないと調整できない | シーンに応じた素早い設定変更が撮影の品質を向上 |

| 環境光源への反応 | 光源の種類を問わず適応 | 光源に応じて設定を選択する必要がある | 光源(蛍光灯、夕日、LEDなど)ごとにプリセットやカスタム設定を使い分ける技術が重要 |

| 色温度の認識 | 数値で考えない(直感的に適応) | 色温度(K値)を基に調整 | 色温度(例:3000K〜6500K)の理解がクリエイティブな効果や正確な再現に役立つ |

| 調整可能性 | 自然調整で変更不可 | ユーザーが自由に色温度やホワイトバランスを操作可能 | 手動調整により、意図した色味やムードを作り出す柔軟性が得られる |

| メリット | 常に自然な見え方を保つ | 多様な光源下でも統一した色味を再現可能 | 撮影目的に応じてリアルな再現とアート的な効果の両方を選択できる |

| デメリット | 写真や動画に活用できない(記憶に依存) | 設定ミスで不自然な色味になることがある | 設定の誤りが写真全体の印象に影響するため、事前の確認が重要 |

| 活用例 | 直接的な色味の判断や記憶 | 撮影の正確性や芸術性の向上 | 撮影シーンに応じた色味調整でリアリズムや独自性を表現 |

写真家にとっての活用法

- 光源の種類に対応する技術

撮影環境に応じたプリセット(昼光、曇天、電球など)やカスタム設定を活用し、意図的な色調整を行うスキルが向上します。 - クリエイティブな演出

色温度を通常設定から外すことで、暖かさや冷たさを強調したアート的な表現が可能になります。 - 失敗を減らす

オートホワイトバランス(AWB)に頼りすぎず、手動設定を活用することで、不自然な色味の写真を防ぐことができます。

人間の目とカメラのホワイトバランスの違いを理解することで、写真のクオリティをさらに高めることが可能になります。

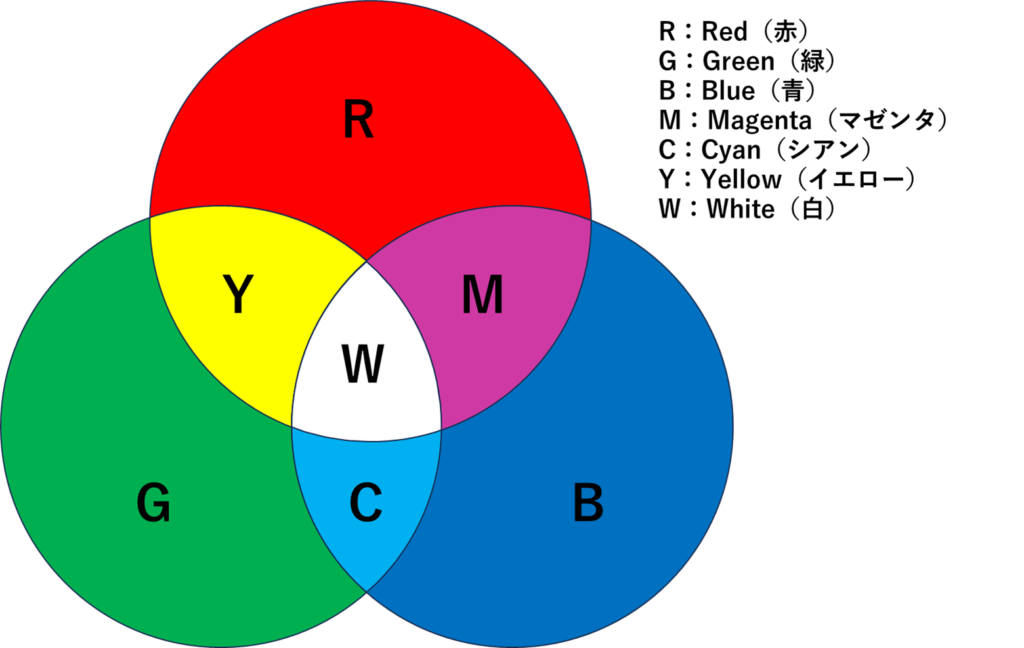

ホワイトバランスとRGBゲインの関係を理解する

ホワイトバランスは、RGBゲインと呼ばれる赤(R)、緑(G)、青(B)の3色のバランスを調整することで成り立っています。光源の種類によって異なる色味を補正するために、それぞれのゲインを調整する仕組みです。例えば、黄色が強い光源下では青のゲインを高め、全体のバランスを取ります。

この知識があれば、写真編集ソフトや高機能カメラの手動調整機能を使う際に役立つでしょう。スマホでも、この原理を活用したアプリを利用すれば、より精密なホワイトバランス調整が可能になります。

RGBの組み合わせによる色の生成

RGB(赤、緑、青)は、加法混色の原理に基づいて色を作り出す仕組みを持っています。それぞれの色を異なる割合で組み合わせることで、新たな色を生成することが可能です。この原理を理解することで、ホワイトバランスの調整がさらに直感的に行えるようになります。

ホワイト(白)は、赤(R)、緑(G)、青(B)のすべてを均等に混ぜることで得られます。この状態は、すべての色がバランスよく調和した状態を意味します。

マゼンタ(紫がかった色)は、赤(R)と青(B)を組み合わせることで生成されます。

シアン(青緑色)は、緑(G)と青(B)を組み合わせることで作られます。

イエロー(黄色)は、赤(R)と緑(G)を組み合わせることで生じます。

下の図のイメージが重要で、赤(R)の反対の色はシアン系、緑(G)の反対にある色はマゼンタ系、青(B)の反対にあるのはイエロー系となり、ホワイトバランスはそれぞれの色味のバランスをとるために色味の反対側の色を強くして白に近づけていきます。

色温度が低い場合(3000K以下)

- 色味の特徴:色温度が低い光源(例:ろうそくや白熱電球)では、光が暖かく見え、全体的に赤や黄色が強調されます。

- RGBゲインの調整:この場合、赤 (R) のゲインが高くなりすぎるため、Rの反対にあるシアン系を強くするために青 (B) のゲインを増やしてバランスを取ります。緑 (G) の調整も場合によっては行われますが、主に赤と青の比率が重要です。

色温度が中間の場合(4000K~5000K)

- 色味の特徴:中間色温度(例:昼光色蛍光灯)では、全体の色味は比較的ニュートラルですが、場合によって青や赤がわずかに偏ることがあります。

- RGBゲインの調整:この場合、緑 (G) が基準となり、赤 (R) と青 (B) を微調整してバランスを取ります。特に大きなゲインの変動は必要ありませんが、細かい調整が行われます。

色温度が高い場合(6000K以上)

- 色味の特徴:高い色温度(例:青空や日陰)では、光が冷たく見え、青みが強調されます。

- RGBゲインの調整:青 (B) のゲインが高くなりすぎるため、Bの反対にあるイエロー系を強くするために赤 (R) のゲインを増やして暖かさを加えます。この調整により、青の偏りを抑えて全体を自然な色味に整えます。

RGBゲインの調整プロセスの仕組み

RGBゲインは、光源の特性に基づいて以下のように調整されます:

- 光源の色味を認識:カメラのセンサーが光源の色温度を検知します。

- 基準値を決定:緑 (G) のゲインが中間値として設定されます。

- 補正値を加える:赤 (R) や青 (B) のゲインを調整して、光源による偏りを補正します。

写真撮影や編集における活用

RGBゲインの理解は、ホワイトバランスを手動で調整する際に役立ちます。

- 暖色系の光源では青を補強。

- 寒色系の光源では赤を補強。 この調整を適切に行うことで、写真全体の色味を自然で美しいものに仕上げることができます。

また、編集ソフトやカメラのホワイトバランス調整機能を使用するときに、このプロセスを意識することで、より意図的な色彩表現が可能になります。

カスタムホワイトバランスとオートの違いを解説

カスタムホワイトバランスは、撮影環境に合わせて手動でホワイトバランスを設定する方法です。一方、オートホワイトバランスはカメラが自動的に光の種類を判断して調整する機能です。

カスタムでは、特定のシーンに合わせた精密な調整が可能ですが、設定に手間がかかる場合があります。一方で、オートは簡単で便利ですが、複雑な光源がある場所では正確性に欠けることがあります。

以下は、カスタムホワイトバランスとオートホワイトバランスの特徴を比較した表です。それぞれのメリットとデメリットも併せて解説します。

| 項目 | カスタムホワイトバランス | オートホワイトバランス |

|---|---|---|

| 設定方法 | 手動で設定 (カメラまたはアプリで光源のサンプルを選択) | カメラが自動的に光源を分析して調整 |

| 調整精度 | 高精度 (特定のシーンに合わせた色味の調整が可能) | 中程度 (単一の光源で正確、複雑な光源下では誤差が出る) |

| 適応性 | 撮影環境ごとに設定が必要 | さまざまな環境に瞬時に対応 |

| 操作性 | 手間がかかる (時間と知識が必要) | 簡単 (初心者でも使いやすい) |

| 適した状況 | 風景、商品撮影、色再現が重要なシーン | 日常のスナップ写真や素早く撮影したいシーン |

| 例外対応 | 複雑な光源下でも正確 (蛍光灯と自然光が混ざった場所などに強い) | 混合光源下では不正確な結果になりやすい |

| 必要なスキル | 撮影経験や光源の知識が求められる | 特になし (自動的に調整されるため初心者向き) |

カスタムホワイトバランス

- メリット

- 撮影環境に応じた正確な色味の再現が可能。

- 混合光源下や特殊な光環境でも対応できる。

- 商品撮影やポートレートなどでプロフェッショナルな仕上がりが期待できる。

- デメリット

- 設定に手間がかかり、撮影のテンポが遅れることがある。

- 知識がないと適切に設定するのが難しい。

オートホワイトバランス

- メリット

- 撮影環境に自動対応し、設定の手間が不要。

- 初心者でもすぐに使える手軽さがある。

- 動きの速い撮影にも対応しやすい。

- デメリット

- 混合光源や夕方、夜間など特殊な状況では不正確になる場合がある。

- カメラの性能によって調整精度が左右される。

(活用方法)

- カスタムホワイトバランスは、作品の質にこだわりたい場面やプロフェッショナルな撮影時に適しています。

- オートホワイトバランスは、日常の撮影や手軽に美しい写真を撮りたい場合に便利です。

どちらも撮影の目的に応じて使い分けることで、満足のいく結果が得られるでしょう。

ホワイトバランス 調整 スマホで写真の仕上がりを変える方法

写真撮影において、ホワイトバランスの設定は色味の調整に直結する重要な要素です。スマホではオートモードと手動設定を活用することで、簡単に色味を整えたり、自分のイメージ通りの写真を作り上げたりできます。

さらに、ホワイトバランスを応用すれば、季節感を引き出したり、光源ごとの特徴を活かしたりすることも可能です。

本記事では、ホワイトバランスの基本から、スマホでの使い分けのポイント、便利なアプリ、季節や光源ごとの応用方法までを詳しく解説します。これをマスターすれば、誰でも簡単に美しい写真を撮影できるようになるでしょう。

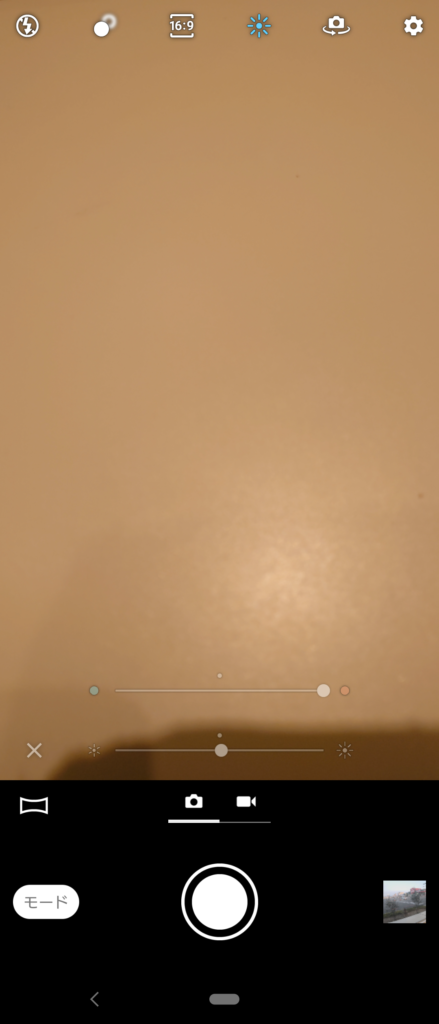

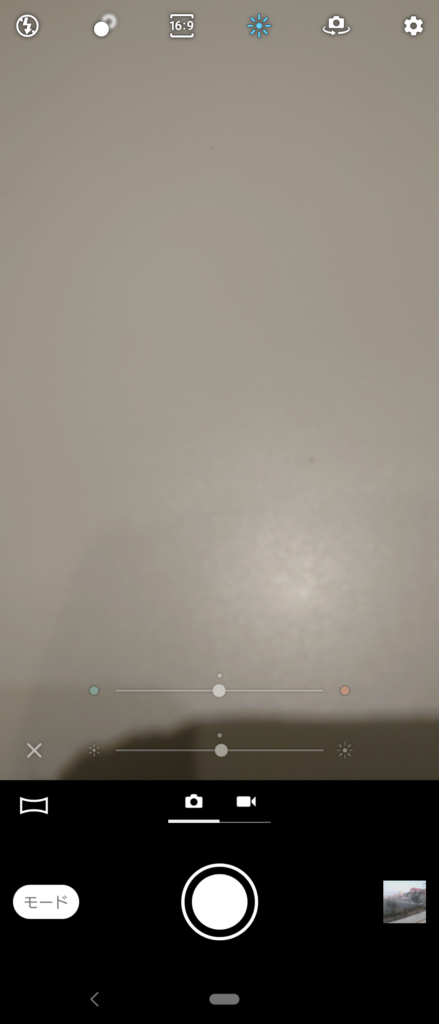

スマホのホワイトバランス設定を簡単に使いこなす方法

スマホでホワイトバランスを調整する方法は、基本的には「オート」と「手動設定」の2つがあります。オートモードは、ほとんどの環境で適切な調整を行ってくれるため、初心者にもおすすめです。

ただし、カメラの機種やメーカごとにオートホワイトバランスの作りこみが違うため、少しでも自分好みの色味にした場合は手動設定を利用します。

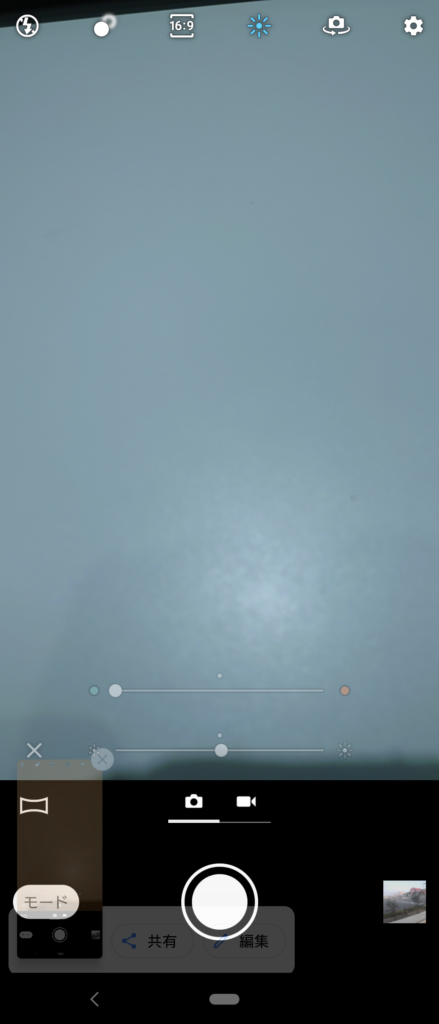

手動設定では、自分で光源に応じたプリセット(晴天、曇天、蛍光灯など)を選択、もしくは赤味、青味を強くすることを選択できます(下画像を参照)。

さらに細かい設定を行いたい場合、色温度を数値で指定できるアプリを活用すると良いでしょう。これにより、自分のイメージ通りの色味を表現できるようになります。

スマホのホワイトバランスを効果的に活用するためには、オートと手動設定の使い分けを知ることが重要です。それぞれの特徴を理解し、状況に応じて選択することで、思い通りの写真を撮影できます。

オートと手動設定(プリセット)の使い分けのポイント

1. オートホワイトバランスが適しているシーン

- 日常のスナップ写真:オートモードは、特別な設定をせずに手軽に撮影したいときに最適です。旅行や友人との日常の写真では、十分に自然な色味を再現してくれます。

- 動きの多いシーン:撮影に時間をかけられない場合や、光源が頻繁に変わる場所では、オートを使うことで柔軟に対応できます。

2. 手動設定が効果を発揮するシーン

- 特定の色味を強調したいとき:例えば、夕焼けの赤みや青空の鮮やかさを活かしたい場合、手動でプリセットを選択するとよりドラマチックな写真が撮れます。

- 混合光源の環境:室内の蛍光灯と窓からの自然光が混ざるような場合、手動設定で色温度を調整すれば、より正確な色味を再現できます。

3. アプリを活用する場面

- クリエイティブな表現をしたいとき:色温度を数値で調整できるアプリを使えば、特定の雰囲気やスタイルを作り出すことが可能です。(例: 夜景写真で少し青みを強調して、クールな印象を演出する。)

- プロフェッショナルな撮影:商品撮影やブログ用の写真など、正確な色再現が必要なときは、アプリの高度な調整機能を活用すると効果的です。

スマホのホワイトバランス調整のコツ

- 状況に応じて切り替える:日常的な撮影ではオート、特別なシーンやプロユースでは手動設定を選択すると効率的です。

- 実際に撮影して確認する:ホワイトバランスの設定は、画面上で見るだけでなく、撮影後の写真を確認することで調整がしやすくなります。

これらの使い分けを意識すれば、スマホでもより一層魅力的な写真を撮影できるようになるでしょう。

簡単で便利!ホワイトバランス調整におすすめのアプリ

ホワイトバランス調整をサポートするアプリには、初心者向けからプロフェッショナル向けまで多くの選択肢があります。それぞれの特徴を理解し、自分の目的に合ったアプリを選びましょう。

1. 初心者向け:手軽に使えるアプリ

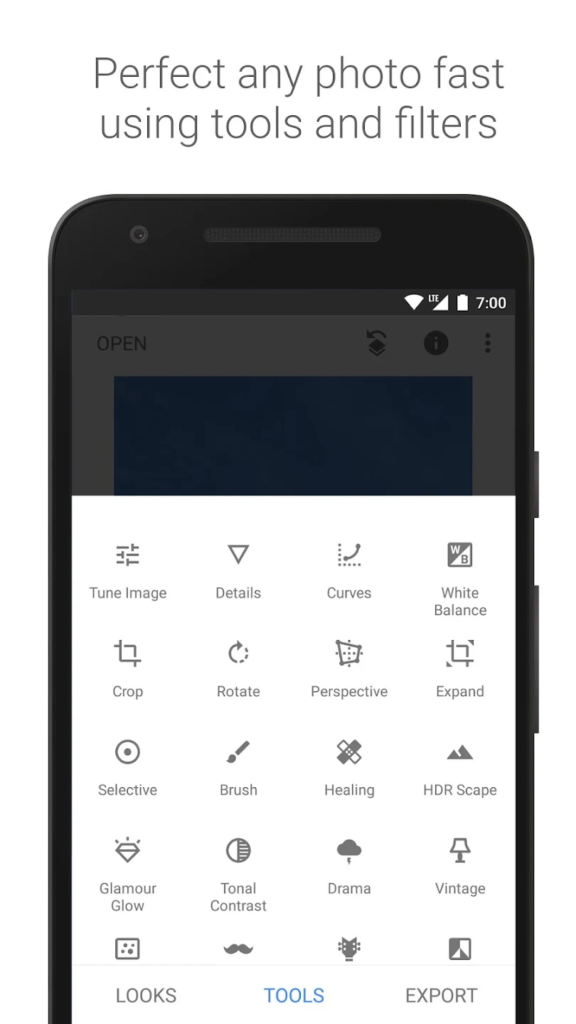

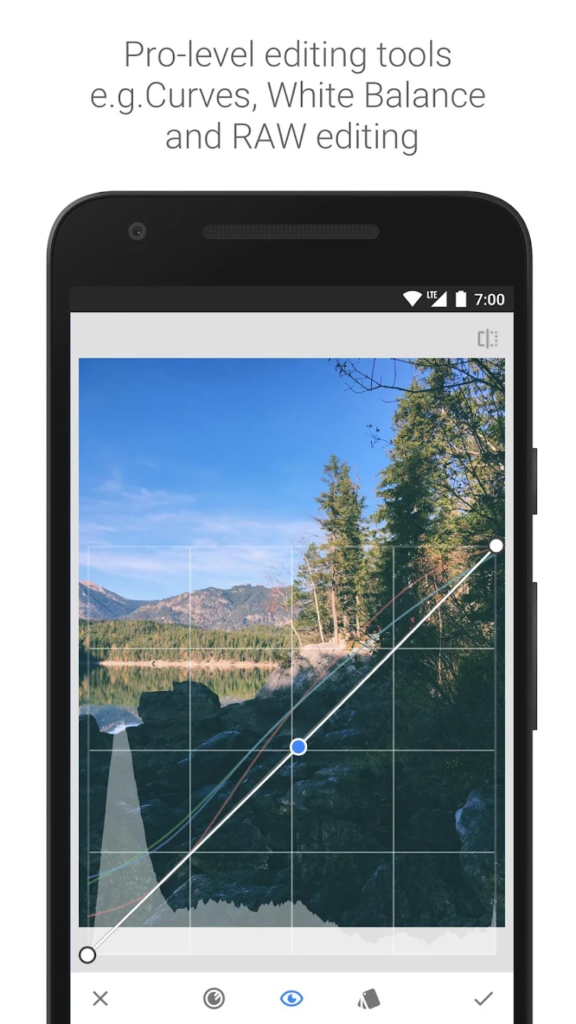

- Snapseed(スナップシード)

Googleが提供する無料アプリで、直感的な操作が可能です。「色温度」スライダーでホワイトバランスを簡単に調整できます。また、プリセット機能を使えば、数タップで適切な色味を設定できるため、写真編集が初めての方にもおすすめです。

- VSCO(ヴィスコ)

フィルターが豊富で、ホワイトバランス調整とフィルター効果を組み合わせて使えます。簡単な編集を求める初心者やSNS向けの写真加工を行いたい方に最適です。

2. 中級者向け:高度な調整が可能なアプリ

- Adobe Lightroomモバイル版

プロフェッショナルにも信頼される「Adobe Lightroom」のモバイル版です。色温度や色被りを精密に調整できるほか、RAWファイルの編集にも対応しています。中級者が本格的な編集に挑戦するのにぴったりのアプリです。

- Afterlight(アフターライト)・・・iPhone対応

手軽さと機能性を兼ね備えたアプリです。ホワイトバランス調整に加え、細かい露出やコントラストの調整も行えます。色味補正をもう少し深く学びたい中級者に向いています。

3. プロフェッショナル向け:細かな設定が可能なアプリ

- Affinity Photo for iPad(アフィニティフォト)

高度な編集機能を持つアプリで、ホワイトバランスの精密調整が可能です。多くのプロフォトグラファーに支持されており、iPadでRAW編集を行いたい場合に特に便利です。

- Photoshop Express

「Photoshop」の簡易版ですが、ホワイトバランス調整は十分に対応可能。高度な編集機能も搭載されており、プロレベルの写真編集を求める方に向いています。

4. AI機能を活用した便利なアプリ

- Luminar Neo(ルミナーネオ)

AI機能を活用し、画像全体を解析して最適なホワイトバランスを自動提案します。手動で調整する手間を省きながらも、プロフェッショナルな結果を得られるアプリです。

- Prisma Photo Editor(プリズマ)

AIアート生成が特徴のアプリですが、ホワイトバランス調整機能も搭載されています。アート表現を重視するクリエイター向けのアプリとしても活用可能です。

選び方のポイント

- 初心者なら手軽さを重視:SnapseedやVSCOで基本操作を学ぶところから始めると良いでしょう。

- 中級者以降は精密な調整を意識:Lightroomモバイル版やAfterlightは、ホワイトバランスだけでなく全体のトーン調整も可能です。

- プロはRAW編集対応アプリを選択:Affinity PhotoやPhotoshop Expressは、プロフェッショナル仕様の機能が揃っており、本格的な編集に適しています。

これらのアプリを活用すれば、スマホでもホワイトバランスを思い通りに調整し、美しい写真を作り上げることができるでしょう。

ホワイトバランス プリセットを使った便利な設定方法

多くのカメラやスマホアプリには、ホワイトバランスのプリセットが標準装備されています。「晴天」「曇天」「蛍光灯」「白熱電球」などの設定を利用することで、簡単に適切な色味補正を行うことができます。さらにプリセットを応用することで、あえて特定の色味を強調したい場合にも効果的です。

プリセットの詳細な効果

- 晴天

- 効果: 青空の下で自然な色味を再現。

- RGBゲインの動き: 青(B)ゲインを抑え、赤(R)と緑(G)のバランスを調整。

- 応用: 空や水の青をより鮮やかにしたい場合、色温度を高めて青みを強調。

- 曇天

- 効果: 曇りの日の冷たい色味を暖かく補正。

- RGBゲインの動き: 赤(R)ゲインを増加させ、全体の寒色を和らげる。

- 応用: 柔らかな雰囲気を出したい場合、曇天プリセットを使用して暖かみを意図的に追加。

- 蛍光灯

- 効果: 青白い光を中和し、自然な白を再現。

- RGBゲインの動き: 赤(R)ゲインを増やして青(B)ゲインを調整。

- 応用: モダンでクールな雰囲気を出したい場合、蛍光灯プリセットで青みをあえて残す。

- 白熱電球

- 効果: 白熱電球の黄色がかった光を補正し、明るい色味を再現。

- RGBゲインの動き: 青(B)ゲインを増加させ、黄色味を軽減。

- 応用: 温かみを強調したい場合、白熱電球プリセットで黄色味をやや残す。

- 日陰

- 効果: 日陰での青みがかった色合いを補正して温かみを追加。

- RGBゲインの動き: 赤(R)ゲインを増加させ、全体の青みを和らげる。

- 応用: 夕方や秋の紅葉シーンで、暖かみのある写真を作りたいときに効果的。

プリセットの応用:特定の色味を強調する活用方法

- ドラマチックな効果を演出

- 「蛍光灯」プリセットを利用して、青白い冷たい色味を強調し、映画のようなモダンでクールな印象を演出。

- 夜景や工場のライトアップなどに適用すると効果的。

- 季節感を引き立てる

- 「日陰」プリセットを使い、暖色を強調して秋や冬の温かみを表現。

- 赤や黄色のゲインを増やすことで、夕焼けや紅葉が際立つ写真を作成。

- 芸術的な写真を作る

- 「白熱電球」プリセットを使い、温かみのある光の効果を強調。

- 食べ物や室内の写真で、落ち着いた雰囲気を出したい場合に有効。

- カラーコントラストを活かす

- 「晴天」プリセットを使い、空や水の青色を鮮やかに強調。

- 青を強く出すことで、被写体とのコントラストを際立たせる。

選び方のポイント

- 意図した雰囲気を考える

プリセットの選択で写真全体の雰囲気が決まります。シーンに合ったプリセットを選びつつ、意図的に色味を強調することも検討しましょう。 - 光源と撮影目的を意識する

撮影時の光源と、最終的に伝えたい印象を一致させるため、適切なプリセットを選ぶことが重要です。 - 編集との組み合わせを考える

撮影時にプリセットで色味をある程度整えた上で、編集ソフトで微調整する方法も効果的です。

RGBゲインの動きと応用のポイント

- 暖かみを出したいとき:赤(R)ゲインを増加させ、青(B)ゲインを抑える。

- 例: 日陰プリセットで暖かさを加える。

- 冷たい色味を強調したいとき:青(B)ゲインを増加させ、赤(R)ゲインを抑える。

- 例: 蛍光灯プリセットで青白い光を強調。

- 自然なバランスを保ちたいとき:緑(G)ゲインを中心に、赤と青を調整。

- 例: 晴天プリセットで明るく自然な写真を作成。

これらの応用をマスターすることで、プリセットを単なる便利機能として使うだけでなく、独自の表現を引き出すツールとして活用できます。

季節に合わせたホワイトバランス調整で風景を美しく

季節ごとの風景撮影では、ホワイトバランスを調整することで写真の印象を大きく変えることができます。春の柔らかな光には暖かい色味を、冬の冷たい空気感には青みを強調する設定がおすすめです。

例えば、秋の紅葉を撮影する際には、少し暖かみのある色温度に調整することで、葉の色を鮮やかに表現できます。

一方、雪景色では冷たさを感じさせる青みを意識することで、リアルな雰囲気を再現できます。

このように季節に応じた調整を行えば、風景の美しさを存分に引き出せます。

ホワイトバランス調整をスマホで活用する基本と応用のまとめ

本記事のまとめを以下に列記します。

- ホワイトバランスは写真や動画の色味を整えるための機能

- 色温度を基準に白を正確に表現するために使用

- スマホではオートと手動設定の両方が利用可能

- 色温度はケルビン単位で光源の特性を示す指標

- 光源ごとに最適なホワイトバランス設定が異なる

- 晴天や曇天などのプリセットを活用すると便利

- 人間の目とカメラではホワイトバランスの仕組みが異なる

- プリセットは特定の雰囲気やテーマの表現にも応用可能

- 手動でRGBゲインを調整することで精密な色補正が可能

- 季節や時間帯に応じてホワイトバランスを変更すると効果的

- 撮影後に編集アプリで微調整することも可能

- 初心者向けからプロ向けのホワイトバランス調整アプリが存在

- オート設定は動きの多いシーンや日常撮影に適している

- 手動設定は混合光源下や特殊なシーンで有効

- 適切なホワイトバランスで撮影後の編集を簡略化できる

コメント