カメラマンのレンズ選びに悩む方は少なくありません。特にプロにとってレンズの選定は、機材の信頼性や表現力に直結する、極めて重要なテーマです。

たとえば、あえてズームレンズを使わないというプロの判断には、描写力や機動性を優先する職人的な視点が反映されています。また、ソニー製機材を選ばないケースも存在し、その背景にはシステムの安定性や長期運用の信頼性を重視する姿勢が見受けられます。対して、ニコンの機材が選ばれる理由には、堅牢なボディ構造や優れた描写特性への信頼があります。

さらに、「キャノンのレンズで最高峰は?」という問いに対しては、光学性能と描写バランスを兼ね備えたLレンズシリーズが代表例として挙げられるでしょう。「ライブ撮影に適したレンズとは?」といった疑問には、暗所でも明るく撮れるF値や広いズームレンジが求められます。「イベント撮影のレンズ選び」では、焦点距離の幅と汎用性がポイントとなります。

また、「カメラマンに向いている人とは?」というテーマでは、機材の特性を理解し、意図した表現を実現できる柔軟性が不可欠です。著名なカメラマンがどのような機材を選んでいるのかも、読者の関心を集める話題ですし、各カメラレンズメーカーの一覧を見ることで、ブランドごとの特性や強みも見えてきます。

カメラマンがどのようなレンズを選ぶのかを考える際は、愛用するカメラとの組み合わせも無視できません。最近では、ミラーレス機を積極的に導入するプロも増えており、画質と機動力のバランスを重視した選択が進んでいます。

本記事では、こうした多様な観点を押さえながら、読者が自身にとって理想的な一本を見つけ出せるよう丁寧に導いていきます。

- レンズ選びで重視すべきポイントを明確に把握できる

- ソニーやニコンなどのプロの選択理由が理解できる

- ライブやイベント撮影に最適なレンズの条件が分かる

- 実際のプロカメラマンの機材傾向や選び方が分かる

カメラマン レンズ選びで差がつく!成功の秘訣とは

●このセクションで扱うトピック

- プロカメラマンにとってレンズが重要な理由

- カメラマンがレンズを選ぶポイントを完全ガイド

- プロがズームレンズ使わない派の本音とは?

- プロカメラマンはソニー製を使わない??意外な理由

- プロカメラマンの機材でニコンが選ばれる理由

プロカメラマンにとってレンズが重要な理由

撮影現場で求められるのは、被写体をただ写すだけではありません。光の捉え方、階調の豊かさ、ボケの美しさ、そして細部まで精緻に描写される表現力など、すべてにおいて高度な完成度が要求されます。プロカメラマンにとってレンズは、その表現力を具現化する最重要機材のひとつです。

高性能なレンズは、周辺部まで均一にシャープな描写を実現し、被写体の輪郭やディテールを緻密に再現することができます。特に広告や商品撮影など、1ピクセル単位の解像度が問われる分野では、こうした描写性能が作品の評価に直結します。加えて、コントラストや色再現性が高いレンズは、編集段階での補正作業を最小限に抑えるという意味でも、プロにとって欠かせない存在です。

光学的な精度だけでなく、レンズの操作性や応答性も重視されます。たとえば、ピントリングのトルク感が繊細に設計されているレンズは、マニュアルフォーカス時のストレスを減らし、狙ったポイントに正確にピントを合わせることができます。また、屋外の過酷な環境下や、長時間にわたる撮影においては、防塵防滴仕様やマグネシウム合金ボディなど、耐久性と信頼性の高さも極めて重要です。

さらに、レンズの選択は撮影スタイルの幅を広げます。例えば、大口径の単焦点レンズは背景を大きくぼかし、被写体を浮かび上がらせるような表現に向いています。一方で、ズームレンズはフレーミングの柔軟性が高く、撮影ポジションに制限のあるイベント現場やスポーツ撮影などで威力を発揮します。これらを適切に使い分けることで、プロは瞬時に最適な一枚を捉えることができます。

また、最新のレンズでは、AFモーターの駆動音が静音化され、動画撮影にも対応した設計が進んでいます。静止画と動画の両方に対応するカメラマンが増える中で、こうした仕様もプロ仕様のレンズ選びに欠かせない要素となっています。

プロフェッショナルの世界では、わずかな差が決定的なクオリティの違いを生み出します。だからこそ、レンズ選びには妥協が許されず、用途やシーンに応じた適切な選択が、最終的な作品の完成度を大きく左右します。

参考

・https://personal.canon.jp/product/camera/rf/rf-lensworld/l-lens

カメラマンがレンズを選ぶポイントを完全ガイド

カメラマンにとってレンズ選びは、単なるスペック比較ではなく、自身の撮影スタイルや表現したい世界観と深く関わる極めて重要な判断です。レンズの性能が撮影結果の質を決定づけるため、慎重な検討が求められます。

1. 撮影ジャンルと表現意図の明確化:まず最優先で考えるべきは、「何を撮るのか」「どう表現したいのか」という撮影目的です。

たとえば:

- ポートレート:F1.4やF1.8の大口径単焦点レンズで、背景ボケを活かした立体感ある描写が可能。

- 風景・建築:広角レンズかつ高解像度な設計が求められ、隅々までディテールを再現する能力が重視されます。

- スポーツ・動体撮影:望遠ズームと高速なAF(オートフォーカス)性能、さらに手ブレ補正(IS/VR/OSSなど)が重要になります。

▶ 撮影ジャンルに合致しないレンズを選ぶと、どれほど高性能でも表現力が損なわれるため、最初の分岐点として非常に重要です。

2. 光学設計とレンズ構成の確認:画質を左右するのは、スペックだけでなく「どんなガラス構成をしているか」です。

- EDレンズ(特殊低分散):色収差(パープルフリンジなど)を抑える。

- 非球面レンズ:周辺部の歪曲収差を抑えて、画像のシャープさを保つ。

- コーティング技術(ナノクリスタル・ASC・フレアガード等):ゴースト・フレアを低減し、逆光耐性を高める。

▶ 各社のレンズ開発力の差が出やすいポイントであり、プロはここを見て選びます。

3. AF性能と動画対応の有無

- リニアモーター、STM、USM(超音波モーター)など、駆動方式によりAF速度や静粛性が異なります。

- 動画撮影では、「フォーカスブリージング(ピント合わせ時に画角が変わる現象)」の少なさが特に重視されます。

▶ 静止画と動画では求められるAF性能が微妙に異なるため、使用目的に応じた選定が不可欠です。

4. 重量とサイズ ― 携行性の評価:実際の撮影現場では、「機材の軽さ」が撮影体力や自由度に直結します。

- 500g以下の軽量フルサイズ対応レンズなどが人気。

- 登山・旅行・イベントなどでは、軽量ズームやパンケーキレンズの選択も視野に入ります。

▶ 高性能でも重すぎると持ち出す頻度が下がり、「宝の持ち腐れ」になりがちです。

5. 防塵・防滴性能 ― 過酷な環境に耐えるか

- 屋外での突発的な天候変化に耐えうるかは、プロアマ問わず重要。

- ゴムシーリングや内部のシーリング構造の有無は、製品情報で確認可能。

▶ この機能は、レンズ寿命だけでなく、カメラ本体の保護にも関わるポイントです。

6. 将来的な拡張性とシステム互換性

- マウントの継続性やボディ側のアップグレードを見越す視点も重要。

- サードパーティ製を選ぶ際は、ファームウェアアップデートの提供有無、AF互換性などもチェックが必要。

▶ 安価な選択肢を検討する場合でも、今後の機材運用に支障が出ないかを見極めるべきです。

7. トータルバランスで判断する:最後に、焦点距離・F値・描写性能・携帯性・耐久性・価格といった全要素をバランスよく検討することが大切です。

▶ どれか一つだけに偏った選定は、撮影の現場で不便を招くリスクがあります。

レンズ選びとは、「機材を通じて自分の意図を正確に表現できるか」という芸術性と機能性のバランスを問う作業です。

一眼カメラの性能を最大限に引き出すためにも、用途と目的に応じた一本を選び抜くことが、満足度の高い撮影体験に直結します。

プロがズームレンズ使わない派の本音とは?

撮影の現場で多くのプロカメラマンがあえてズームレンズを使わない理由には、単なる利便性だけでは語れない深いこだわりがあります。確かにズームレンズは1本で複数の画角をカバーでき、撮影現場での機動力や柔軟性に優れています。しかしその反面、描写性能や開放F値、レンズ重量、光学設計の限界など、いくつかの重要な要素で単焦点レンズに劣る点があるのも事実です。

単焦点レンズの最大の魅力は、描写力の高さにあります。多くの単焦点レンズはF1.4やF1.8といった明るい開放F値を持ち、浅い被写界深度によって背景を美しくぼかすことが可能です。このボケ味の質感は、ポートレート撮影や商品撮影において、被写体を際立たせる強力な演出手段となります。また、レンズ構成がシンプルなため、色収差や歪曲収差、フレアなどの光学的な問題が少なく、画面の隅々までシャープな描写を実現します。

重量面でも単焦点レンズは有利です。ズームレンズは多くのガラス群や機構部品を内蔵しているため、どうしても重くなりがちです。撮影現場を長時間歩き回るスナップ系カメラマンや、フットワークが求められる報道関係者にとって、機材の軽量化は作業効率に直結する要素です。

さらに、単焦点レンズを使用することで構図に対する意識が高まり、カメラマン自身の撮影力向上にも寄与します。固定された画角で構図を組むという制約の中で、どう動くか、どこから狙うかを常に考える必要があるため、結果として作品の完成度が上がるケースも多いです。

一方で、最新の高級ズームレンズは単焦点に迫る画質を実現するモデルも増えており、すべてのズームレンズが画質面で不利とは言い切れなくなってきました。しかし、開放F値の小ささや重量、構造上の制約によって、プロの厳しい要件をすべて満たすことが難しい場面も依然として存在します。

以上のように、画質と操作性、そして機材に対する哲学的なこだわりが、プロがズームレンズを避ける理由となっています。レンズ選びは単なる機能比較だけでなく、撮影スタイルそのものの表明とも言えるでしょう。

参考

・https://personal.canon.jp/product/camera/feature/lens

プロカメラマンはソニー製を使わない??意外な理由

ソニーはフルサイズミラーレスカメラ市場において急成長を遂げ、先進的な技術や革新的な製品で多くのユーザーを惹きつけてきました。AF性能の高さ、センサー技術の優秀さ、ボディ内手ブレ補正の強化など、ハードウェアとしての完成度は非常に高く、特に動画領域では圧倒的な存在感を放っています。

しかし、静止画中心のプロカメラマンの中には、あえてソニー製機材を使わないという選択をするケースも少なくありません。その理由の一つが、システムとしての長期的な安定性やサポート体制に対する懸念です。ソニーは電子機器全般に強いメーカーであるがゆえに、カメラ事業の変化スピードが非常に速く、ボディやマウントの更新頻度が高い傾向があります。そのため、長期的な資産としてレンズシステムを運用したいプロにとっては、不安材料となることがあります。

また、プロ向けサービスの充実度において、従来から写真業界を支えてきたキヤノンやニコンと比較すると、まだ発展途上という指摘もあります(あくまで過去に一部の声)。たとえば、グローバルでの修理ネットワークや、ローカルでのサービス対応時間、プロ向け機材貸出制度などに関して、業界内での信頼や実績が深く浸透しているのは依然としてキヤノンやニコンであるという意見も根強いです。

加えて、長年にわたり特定ブランドで構築してきた色再現性や描写傾向への信頼も、プロのブランド選定に影響しています。カラーサイエンスやJPEG生成エンジンの傾向が異なるため、過去の作品との整合性を重視するカメラマンにとっては、ブランドの切り替え自体が大きなリスクとなり得ます。

もちろん、ソニーもプロサポート制度を整備し、レンズラインナップを急速に拡充するなど、システム面の強化に注力していますが、特に静止画主体で長期間にわたり同一環境での運用を重視するプロにとっては、実績と信頼の蓄積が決定的な要素になります。

最新スペックだけでは測れない「継続性」「保守性」「作品としての一貫性」など、目に見えにくい部分が、プロがソニーを採用しない理由となる場合があるのです。

プロカメラマンの機材でニコンが選ばれる理由

ニコンは創業以来、報道・ドキュメンタリー・自然写真など、過酷な環境での撮影を支えてきた歴史を持ち、その堅牢性と光学性能に対して高い評価を得ています。現在でも多くのプロカメラマンがニコンを信頼し、選び続けている理由には、単なるスペックでは測れない信頼と実績の積み重ねがあります。

まず注目すべきは、ニコン製ボディの圧倒的な耐久性です。たとえば、プロ向けフラッグシップ機であるD6やZ9は、マグネシウム合金ボディを採用し、-10℃以下の極寒地や高湿度の熱帯地域でも安定した動作が可能です。シャッター耐久回数は50万回以上に設定され、砂埃や雨天にも耐える防塵防滴構造が標準装備されています。これらの仕様は、現場で機材トラブルが許されないプロの現実に応えるものです。

次に評価されているのが、光学性能の高さです。ニコンは自社で光学ガラスの製造からレンズ設計までを一貫して手がけており、その描写力には定評があります。NIKKOR Zシリーズでは、Zマウントによる大口径・ショートフランジバックの構造を活かし、中心から周辺まで極めて高い解像力を持つレンズを実現しています。また、EDガラスやナノクリスタルコートなどの独自技術により、逆光耐性や色収差補正にも優れた性能を発揮します。

さらに、ニコンは光学ファインダー文化を重視してきたメーカーであり、OVFによる直感的な撮影体験を支持する写真家も根強く存在します。最近ではEVF(電子ビューファインダー)の性能も大きく向上していますが、ファインダー越しに「実像」を確認できる体験は、ニコンの機材が長年にわたり支持されてきた大きな理由の一つです。

そして、長期運用における安心感もプロにとっては重要です。ニコンはプロサポートサービス「NPS(Nikon Professional Services)」を展開しており、イベント現場での即時修理、代替機材の提供、優先修理対応などを通じて、プロフェッショナルの活動を強力にバックアップしています。

こうした背景から、特に静止画領域での高い要求水準に応えられる機材を求めるプロカメラマンにとって、ニコンのカメラとレンズは今なお強力な選択肢として存在感を保っています。

参考

・https://nps.nikonimaging.com/support_and_services/service_overview/

・https://www.nikon-image.com/products/nikkor/technology/

・https://www.nikonusa.com/press-room/nikon-d6?srsltid=AfmBOord4lqL4scZ7w15YcQF-ozpocx1e0UhL_I9ZAkVZ_jX2Kq61lEC

カメラマン レンズの性能とシーン別活用術

●このセクションで扱うトピック

- キャノンのレンズで最高峰は?プロも認めた逸品

- ライブ撮影に適したレンズは?現場で映える1本

- イベント撮影 レンズ選びで成功するコツ

- カメラマンに向いている人は?5つの適性を解説

- カメラマンで有名な人は?代表作とともに紹介

- カメラレンズメーカー 一覧でわかる特徴と強み

- カメラマンが選ぶレンズとは?プロの愛用品を公開

キャノンのレンズで最高峰は?プロも認めた逸品

キヤノンのレンズ群の中で、プロカメラマンから絶大な支持を集めているのが「Lレンズシリーズ」です。Lは“Luxury”の略称であり、キヤノンが誇る最高峰の光学技術と耐久性を結集した製品群を指します。赤いリングが象徴的なこのシリーズは、過酷な現場での撮影にも耐えるよう、光学性能・耐候性・堅牢性に優れた設計がなされています。

代表的なモデルとしては、「EF16‑35mm F2.8L III USM」や「EF70‑200mm F2.8L IS III USM」が挙げられます。これらは“F2.8通し”で設計されており、広角から望遠まで一貫して明るい描写が可能です。特に70-200mmはスポーツや報道、ポートレートなど多彩なジャンルで採用され、現場の「定番レンズ」としての地位を確立しています。最新のRFマウント向けでは「RF28-70mm F2L USM」など、F2の明るさをズームで実現した革新的なレンズも登場し、注目を集めています。

Lレンズでは、UDレンズ(特殊低分散ガラス)や蛍石レンズといった特殊素材の使用により色収差を極限まで抑制し、コントラストの高いシャープな描写を実現。加えて、ASC(Air Sphere Coating)などの独自コーティング技術により、逆光時のフレアやゴーストも大幅に軽減されています。

また、防塵・防滴構造や耐衝撃性能など、プロの過酷な環境で求められる耐久性にも配慮されており、信頼性の面でも非常に高い評価を受けています。これらの特徴は、単に高画質な写真を撮るという次元を超え、撮影そのものの成功率を左右する重要なファクターとなっています。

参考

・https://www.usa.canon.com/pro/rf-lens-world/l-series-lenses?srsltid=AfmBOorKvUDWs-eRLlD5OVQI4N7tFkDb7ysHdbBx5PWWUTBIAEquOgvo

・https://www.canon-europe.com/pro/infobank/fluorite-aspherical-ud-lenses/

ライブ撮影に適したレンズは?現場で映える1本

ライブ撮影では、ステージの動きや照明の変化に素早く対応できるレンズ性能が求められます。撮影環境は暗所であることが多く、被写体の動きも激しいため、高い光量性能(F値の小ささ)とAF(オートフォーカス)速度、さらには望遠性能のバランスが取れたレンズが不可欠です。

もっとも多く使用されるのが、「24-70mm F2.8」および「70-200mm F2.8」といった“F2.8通しの大三元ズームレンズ”です。これらはステージ前方から全体をカバーするのに最適で、F2.8の明るさは照明の弱い状況でも十分なシャッタースピードを確保できるため、ブレを防ぐことができます。また、ズームレンジの広さにより、被写体に合わせて瞬時に構図を調整することも可能です。

さらに、大規模なアリーナや野外ステージなど、被写体との距離が遠くなる場合には、「400mm F2.8」や「200-600mm F5.6-6.3」などの超望遠レンズが活躍します。これらのレンズには、Dual Nano USMモーターなどの高速AFシステムや、最大5.5段分の手ぶれ補正機能が搭載されており、遠距離でも正確かつ鮮明な描写が可能です。

ライブ撮影は、音響機器や演出照明の影響を受ける特殊環境であるため、レンズには耐干渉性や堅牢性も求められます。また、AF時の静粛性も重要です。特に動画撮影も兼ねる現場では、駆動音の少ないSTM(ステッピングモーター)搭載レンズが選ばれる傾向にあります。

機材選定のポイントとしては、明るさ・焦点距離の幅・AF性能に加え、レンズ自体の重量バランスも考慮することが大切です。長時間の手持ち撮影が想定される場合は、三脚座付きレンズやモノポッドとの併用を前提とした装備構成が有効です。

イベント撮影のレンズ選びで成功するコツ

イベント撮影では、撮影対象の距離・照明環境・被写体の動きなどが瞬時に変化するため、それに対応できるレンズ構成を事前に準備しておくことが成功のカギとなります。特に「画角の柔軟性」「明るさ」「手ブレ補正」「AF精度」は重要な評価軸です。

●結婚式・ブライダルイベント:結婚式は暗所と明暗差の激しい環境が多く、被写体も新郎新婦から親族、ゲストと幅広いため、オールラウンドに対応できるレンズが必須です。

- 標準ズームレンズ:24-70mm F2.8:披露宴の入退場や会場全体の撮影、寄りのポートレートまで対応可能。特にF2.8通しはキャンドルや照明演出の暗所に強い。

- 明るい単焦点:50mm F1.2、85mm F1.4:新郎新婦の表情や指輪交換などの印象的な瞬間を、美しいボケ味と立体感で強調できる。

●コンサート・ライブイベント:ステージは暗所かつ動きが激しいため、明るさと望遠性能の両立が求められます。

- 望遠ズーム:70-200mm F2.8:アーティストの表情やパフォーマンスを、観客席からでも高解像で捉えられる。

- 超望遠:300mm F2.8や400mm F2.8:大規模アリーナや野外フェスでは、遠距離からでも迫力あるアップを切り取れる。

- 標準ズーム:24-70mm F2.8:ステージ全体の雰囲気や観客との一体感を表現するのに有効。

●学校行事・発表会:運動会や文化祭などは、被写体までの距離が一定ではなく、機動性が求められます。

- 高倍率ズーム:24-240mm F3.5-6.3:一本で全体の集合写真から望遠のアップまで対応可能。レンズ交換が難しい場面に強い。

- 望遠ズーム:70-300mm F4.5-5.6:グラウンド全体をカバーできる焦点距離。被写体を遠くから狙う場面に役立つ。

●ビジネス・企業イベント:展示会や講演会などでは、環境光に合わせた撮影と被写体の明確な記録性が重要になります。

- 標準ズーム:24-105mm F4:講演者のバストアップ、ブース全体、資料撮影など幅広く対応。軽量で長時間の稼働に適している。

- 広角ズーム:16-35mm F2.8:展示会場の雰囲気や大規模なステージセットをダイナミックに収めたい場合に有効。

●スポーツイベント:被写体の動きが速く、距離も長いため、AF性能と望遠性能が決定的に重要です。

- 望遠ズーム:70-200mm F2.8:フィールド競技で万能に使える定番。AF速度と追従性に優れ、瞬間を逃さない。

- 超望遠:200-600mm F5.6-6.3:野球やサッカー、陸上など広いフィールド競技に最適。遠距離からでも迫力あるショットを狙える。

イベント撮影では「万能な一本」に頼るのではなく、被写体の動き・照明環境・撮影距離を見極めてレンズを選ぶことが成功の秘訣です。

カメラマンに向いている人は?5つの適性を解説

写真撮影は機材と技術の融合によって成り立つ創造的かつ高度に専門的な分野です。プロとして継続的に成果を上げるためには、単なる機材知識や美的感覚だけでなく、論理性・柔軟性・探究心を兼ね備えた素質が必要不可欠です。ここではカメラマンに求められる5つの適性を、より深く解説します。

- 機材の特性を理解し適切に使いこなせる

カメラやレンズ、照明機材、記録メディアなど、それぞれの性能と制約を熟知し、それらを正しく運用できることが前提です。たとえば「開放F値が小さいレンズはボケ表現に有利」「APS-Cセンサーは焦点距離が1.5倍になる」など、撮影現場ではこうした知識が瞬時に求められます。適材適所で機材を選定し、撮影意図に沿った表現を構築する能力が問われます。 - 撮影シーンに応じて機材を使い分ける柔軟性がある

屋外・屋内、昼夜、動体・静止など、シーンの変化に応じて機材構成を変更できる柔軟性も必要です。たとえば結婚式のスナップ撮影では、静粛性に優れたミラーレス機や広角ズーム、明るい単焦点の使い分けが重要になります。常に「現場に最適な装備は何か」を考え、素早く行動に移せる力が信頼に直結します。 - 構図や光の読み取りに積極的に取り組む姿勢がある

構図(フレーミング)やライティングは、写真の印象を大きく左右する要素です。基本ルールとしての「三分割構図」や「対角線構図」、自然光とストロボ光の使い分けなどを理解した上で、独自の表現スタイルを追求し続ける姿勢が求められます。技術に満足せず、常に新しい視点や演出方法を模索することが、写真家としての成長につながります。 - 表現したいイメージを明確に持ち、それに最適な機材を選べる

被写体をどのように切り取るか、仕上がりイメージを具体的に思い描き、それに最も適した画角・絞り・色味・レンズ特性を選び取る思考力が必要です。たとえば「柔らかく幻想的に見せたいならF1.4の単焦点で逆光を活かす」「鋭くリアルに見せたいなら高解像ズームで絞り込む」など、意図と機材の整合性が問われます。 - 機材に依存せず、自らの視点を大切にする発想を持っている

どれだけ高性能な機材を用いても、主題を見つける「目」がなければ、印象的な写真は生まれません。カメラマンにとって最も重要なのは、「何をどう伝えるか」という視点です。時にスマートフォンや安価なカメラでも、強いメッセージ性を持つ写真は生まれます。機材よりも視点を磨く意識が、表現者としての基礎を形成します。

カメラマンで有名な人は?代表作とともに紹介

写真業界には、その名を世界に知られる著名なカメラマンが数多く存在します。彼らはジャンルごとに異なる被写体と向き合い、自身の思想や感性を写真として表現してきました。ここでは、日本国内外で著名なカメラマンを数名取り上げ、代表的な作品ジャンルや使用機材の傾向について紹介します。

- アニー・リーボヴィッツ(Annie Leibovitz)

ポートレート写真の第一人者。雑誌『Vanity Fair』や『Vogue』などで多くのセレブリティを撮影し、演出性の高いスタジオポートレートが特徴。中望遠の単焦点レンズ(85mm、135mmなど)を好み、絞りを開けた美しいボケ表現を活かすことで有名です。

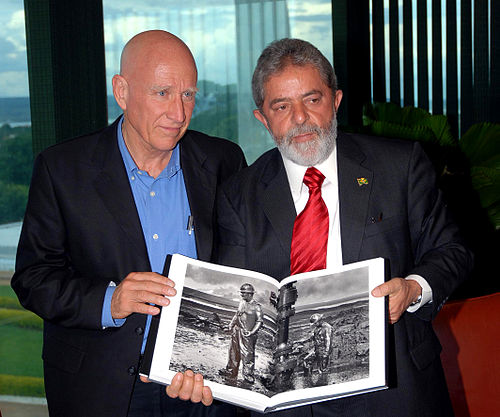

- セバスチャン・サルガド(Sebastião Salgado)

モノクロのドキュメンタリー写真で世界的に知られるブラジル人写真家。Leicaのレンジファインダー機と高解像単焦点レンズを駆使し、人間や自然への深いまなざしを写し出します。代表作『Workers』『Genesis』は世界中で高い評価を受けています。

- 森山大道

日本のストリートフォト界を代表する存在。大胆なコントラスト、ブレ、粒子感のある作風は、PENTAXやニコンのフィルムカメラと28mmレンズによって生み出されてきました。自身の思想を強く反映した「主観的リアリズム」が多くの写真家に影響を与えています。

- 岩合光昭

動物写真の第一人者。特に猫を被写体とした作品が人気で、NHK『世界ネコ歩き』でも知られています。望遠レンズを中心に、自然な距離感と表情を捉える手法が特徴で、動物への深い理解と観察眼が作品に反映されています。

プロカメラマンのレンズ選びは、その人物の思想や表現意図と密接に関係しています。背景ボケの柔らかさ、開放F値、レンズコーティングの発色傾向など、機材スペック以上に「そのレンズで何を表現できるか」が問われる世界です。

カメラレンズメーカー 一覧でわかる特徴と強み

カメラレンズ市場には、独自の技術や哲学を持つ多様なメーカーが存在しており、それぞれに異なる描写傾向や機能性、サポート体制を持っています。この記事では、代表的なレンズメーカーとその特徴を網羅的に解説し、撮影スタイルや目的に応じたレンズ選びの参考になるよう構成しています。

主要カメラレンズメーカーとその特徴

| メーカー名 | 主な特徴・強み |

|---|---|

| キヤノン(Canon) | プロ向け「Lレンズ」シリーズが有名。高い耐久性と画質、信頼性のあるAF、操作性に優れ、報道・スポーツ・ポートレートなど幅広い分野で支持される。RFレンズでは革新的なF2ズームなどを展開。 |

| ニコン(Nikon) | 光学ガラス製造からレンズ設計まで自社一貫。Zマウントの登場により高解像・大口径の設計自由度が増し、画質・色再現性で高評価。NPS(Nikon Professional Services)によるサポートも充実。 |

| ソニー(SONY) | ミラーレスEマウントに特化。高速・高精度AFとボディ内手ブレ補正に強み。G Master(GM)シリーズは高性能を誇り、特に動画撮影ユーザーやハイブリッド用途に人気。 |

| シグマ(SIGMA) | 「Artライン」は高解像・大口径を誇りつつ価格を抑えたコスパの高さが魅力。ニコンZやソニーEなど各種マウント対応が進み、純正に匹敵する描写で人気上昇中。 |

| タムロン(TAMRON) | 標準〜望遠ズームで高評価。携帯性と軽量性を両立し、コストパフォーマンスも良好。VC(手ブレ補正)機構やAF精度にも改善が進み、サブ機材にも適する。 |

その他注目ブランド

| メーカー名 | 主な特徴・強み |

|---|---|

| パナソニック(Panasonic) | 動画分野に強く、LUMIXブランドやLeica DGシリーズで高性能レンズを展開。シネマ用途にも対応。Leicaとの協業で光学品質が高い。 |

| 富士フイルム(FUJIFILM) | APS-C専用Xマウントと中判GFXシリーズで独自路線を展開。フィルム由来の色再現性と高品位なレンズ群で風景・ポートレートに人気。 |

| ライカ(Leica) | 「光学の芸術品」と呼ばれる精密なレンズを製造。MマウントやLマウント対応で、画質だけでなく操作性や外装美にも定評がある。 |

| カールツァイス(Carl Zeiss) | 高級レンズの代名詞。T*コーティングと精密設計による描写力は圧巻。MFモデルが多いが、独自の表現力が人気。ソニーと共同開発のAFレンズも展開。 |

| サムヤン(SAMYANG)/ロキノン(Rokinon) | 手頃な価格で高いF値の単焦点レンズを提供。近年はAF対応モデルも増え、天体・動画撮影分野で人気上昇中。 |

| コシナ(Voigtländer) | クラシカルなMFレンズを高精度で製造。金属鏡筒と伝統的設計が魅力。ニコンZやソニーEなどに対応。 |

| トキナー(Tokina) | 広角・超広角ズームに強い老舗メーカー。風景・建築撮影に向き、堅牢な造りとリーズナブルな価格が支持される。 |

レンズ選びで重視すべき視点

- 撮影ジャンルとの相性:風景、ポートレート、動画、ドキュメンタリーなど目的に応じてメーカーの得意領域を選ぶ。

- レンズ資産の拡張性:将来のボディ変更やマウント移行を見据え、システムの成長性を確認。

- サポート体制と修理対応:プロ用途ではメーカーの保守サービスやファームウェア更新頻度も重要な指標。

レンズは単なる交換可能パーツではなく、撮影者の表現そのものを形作る「光の翻訳機」と言えます。メーカーごとの描写傾向・技術・思想を理解することは、自分に合った最高の一本に出会う第一歩です。ぜひ、各社の公式スペックや作例に目を通し、自分の表現に合ったレンズをじっくりと見極めてください。

カメラマンが選ぶレンズとは?プロの愛用品を公開

プロカメラマンが日常的に使用するレンズには、明確な共通項があります。それは単なるブランドの好みや価格ではなく、「現場で求められる性能を確実に満たしているかどうか」という実用性と信頼性の観点です。ここでは、プロが選ぶレンズに共通する重要な特性と、その背景にある合理的な理由を掘り下げて解説します。

1. 高い光学性能 ― 解像力と収差補正のバランス

プロ用レンズにとって、画面全域にわたる高い解像力と、色収差・歪曲・フレアの抑制は基本中の基本です。たとえばキヤノンのLレンズやソニーのG Masterシリーズ、ニコンのS-Lineレンズなどは、非球面レンズやED(特殊低分散)ガラス、最新のナノコーティング技術を複合的に採用し、どんな撮影条件でもシャープな描写を実現します。

このような光学性能は、プリント作品や広告ビジュアル、精細な記録撮影など、結果が直接評価に直結する現場では不可欠です。

推奨製品例:

- Canon RF50mm F1.2L USM:驚異的な解像力と自然なボケ味で、ポートレートから商品撮影まで幅広く対応。非球面レンズやBR光学素子を使用し、収差補正性能が非常に高い。

- Sony FE 24-70mm F2.8 GM II:G Masterシリーズの中核モデルで、小型軽量ながらもフレーム全域で優れた解像性能を発揮。ナノARコーティングIIでゴーストやフレアを徹底抑制。

- Nikon Z 70-200mm f/2.8 VR S:Zマウントの設計を活かし、中央から周辺まで高い解像度。ED/非球面レンズに加え、ARNEOコートやナノクリスタルコートを採用。

2. 開放F値の小ささ ― 明るさと表現力の自由度

F2.8以下、時にはF1.2やF1.4といった大口径レンズが選ばれる理由は、単に「暗所で撮れるから」という利便性だけではありません。浅い被写界深度による美しい背景ボケや、被写体の立体感、意図的な光の演出など、表現力を大きく広げてくれる要素でもあります。

たとえばポートレートでは85mm F1.4が、ブライダルやステージ撮影では70-200mm F2.8が、動画では35mm F1.4が定番となっています。プロはシーンに応じて、絞り値とボケ量を緻密に設計することが求められるのです。

推奨製品例:

- Sigma 85mm F1.4 DG DN Art(ソニーE / Lマウント):F1.4の大口径と高解像力を両立し、ポートレートで特に人気。Artラインらしい高品位なボケ描写も魅力。

- Canon RF28-70mm F2L USM:世界初のF2通し標準ズーム。大口径単焦点のような描写力とズームの機動性を両立。

- Sony FE 35mm F1.4 GM:自然なパースと立体感が得られ、スナップ・動画・ドキュメンタリーにも最適。

3. AF(オートフォーカス)の精度と速度

動体撮影、ポートレート、ドキュメンタリーなど、あらゆる撮影ジャンルでAF性能は重要です。最新のレンズはリニアモーターやステッピングモーター(STM)を採用し、静音かつ高精度なフォーカス制御を可能にしています。

特にスポーツや動物写真の分野では、リアルタイムトラッキングや瞳AFに対応した高性能レンズが求められます。AFの正確性がシャッターチャンスを確実に捉える鍵となり、その信頼性こそがプロ仕様の証でもあります。

推奨製品例:

- Sony FE 70-200mm F2.8 GM OSS II:4つのリニアモーターで超高速・高精度AFを実現。スポーツ・動体撮影で極めて高評価。

- Canon RF100-500mm F4.5-7.1L IS USM:超望遠域でも静音かつ高速なナノUSMモーター搭載。動物・飛行機・野鳥撮影などに人気。

- Nikon Z 400mm f/2.8 TC VR S:超望遠でありながら内蔵テレコンを備え、AF速度と精度は圧巻。プロスポーツや報道系に多用される。

4. 操作性と信頼性 ― 過酷な現場を支える設計

プロが愛用するレンズには、機材としての「現場対応力」も求められます。防塵・防滴構造、耐衝撃性、適度な重量バランス、滑らかなズームリングやフォーカスリングの操作性などが、長時間の撮影や悪天候下でもパフォーマンスを落とさず維持するために重要です。

一部のLレンズやG Masterレンズでは、-10℃以下でも動作可能な仕様が確保されており、極地や災害現場での記録撮影にも耐えうる品質が担保されています。

推奨製品例:

- Canon EF70-200mm F2.8L IS III USM(旧機種ながら根強い支持):耐環境性・堅牢性・バランスの取れた重心設計で、長時間の撮影にも対応可能。

- Sony FE 24-70mm F2.8 GM II:軽量・堅牢・高性能の三拍子で報道・商業撮影を支える1本。

- Nikon Z 24-120mm f/4 S:防塵防滴設計に加え、広い焦点距離を1本でカバーする万能レンズとして高評価。

5. 表現目的と撮影スタイルに合わせた選択眼

プロは必ずしも「高価なレンズ」だけを選んでいるわけではありません。むしろ、目的に応じた合理的な選択こそがプロの判断基準です。たとえば屋外ポートレート撮影では50mm F1.8の軽量単焦点で機動性を重視することもあれば、報道現場では24-70mm F2.8のズームで幅広いシーンに即応することもあります。

つまり、レンズは目的に応じて「引き算」で選ばれるべきツールであり、すべてを万能にこなせる一本を探すのではなく、明確な表現意図に応じて最適な一本を導き出す力こそが、プロフェッショナルの条件といえます。

推奨製品例:

- Canon RF50mm F1.8 STM:廉価ながら非常にシャープで軽量。日常スナップや軽量志向のプロにも選ばれる1本。

- Tamron 28-75mm F2.8 Di III VXD G2(ソニーEマウント):軽さと価格のバランスが良く、ウェディングやイベントでもプロのサブレンズとして採用される。

- Sigma 24-70mm F2.8 DG DN Art:Artシリーズらしい高解像と耐候性。コストパフォーマンスに優れ、メインにもサブにも使える。

プロが使用するレンズは、単なる道具ではなく、自身の表現哲学を具現化するための「筆」にも似た存在です。どの一本を選ぶかは、写真に対する姿勢や撮影現場の要求によって異なりますが、そこに共通するのは「信頼に足る性能」と「目的に応じた明確な判断基準」です。

これらの視点を参考にすることで、一般ユーザーも自身の用途や表現スタイルに合った最適な一本を見つけ出すヒントを得られるでしょう。

【まとめ】カメラマン レンズ選びで後悔しないために

本記事のまとめを以下に列記します。

- プロカメラマンにとって機材の信頼性と描写性能は不可欠

- 単焦点レンズの軽快さと描写力が魅力となる場面も多い

- ソニー製カメラの継続運用性に不安を抱く声も根強い

- ニコンの高耐久性と解像性能がプロから支持されている

- キャノンLレンズは過酷な現場で定番の信頼レンズ群

- ライブ撮影では明るいズームや超望遠が活躍しやすい

- イベント撮影では暗所性能と軽快な操作性が求められる

- レンズ選びでは撮影ジャンルと表現目的の明確化が重要

- 有名カメラマンの機材選びから学べる視点は非常に多い

- 各レンズメーカーの描写傾向を把握して選定するのが鍵

- ズームレンズは利便性と画質のバランスを見極めたい

- 経験を重ねながら最適な一本を見つけることが大切

- 機動性や操作性と描写のバランス感覚を養うことが重要

- ミラーレスと一眼レフの特徴を踏まえて判断を行うべき

- レンタルや試写でレンズの感触を実体験することが有効

コメント