32bitのfloatと32bitの違い録音って、結局なにが変わるの?ここ、気になりますよね。

24bitとの違いや音質の差、0dBFSでのクリッピング復元が本当にできるのか、ゲイン調整不要ってどこまで信用していいのか…。さらに、デュアルADCの仕組みや、録音後の編集でノーマライズ手順をどう組むか、Premiere ProやDaVinci Resolveでの扱いまで、現場目線でまとめます。

32bit floatは「魔法」っぽく見える一方で、音割れやアナログクリッピング、マイク耐圧の壁など、知っておくべき落とし穴もあります。この記事を読み終えるころには、あなたの用途で本当に32bit floatが必要か、判断できるようになるはずです。

- 32bit floatと24bitの違いと音質の考え方

- 0dBFS超えでも復元できる理由と限界

- デュアルADCとゲイン調整不要の正体

- 編集と納品で失敗しない運用手順

32bitのfloatと32bitの違い録音基礎

まずは「何が違うのか」を最短で整理します。32bit floatは“録れ方”そのものが変わるので、数値の意味と、失敗しない条件を先に押さえるのが近道です。ここを理解すると、機材選びも編集の迷いも一気に減りますよ。

32bit floatとは何か

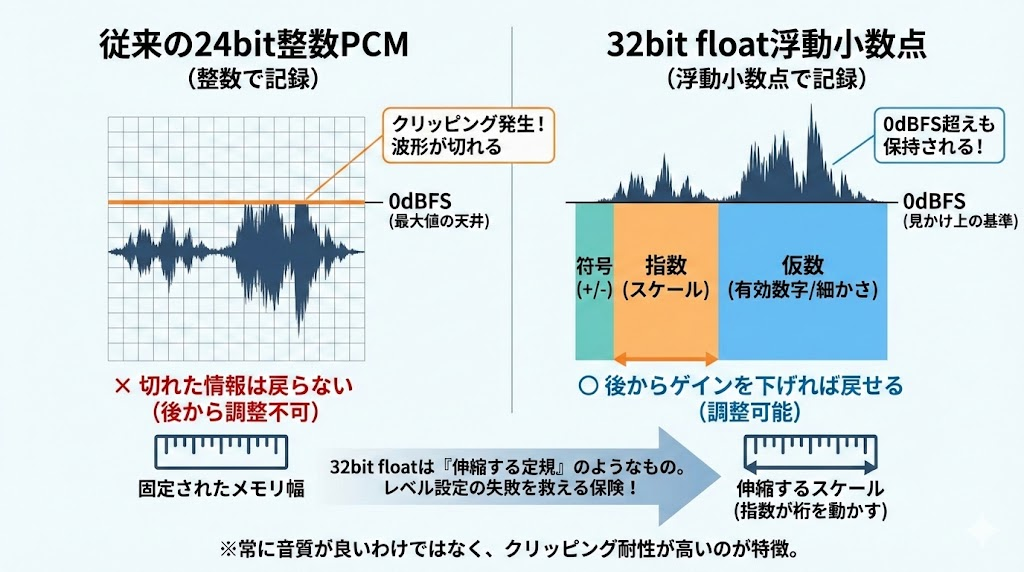

32bit floatとは何か、を一言で言うなら「音の大きさ(振幅)を、整数ではなく浮動小数点で記録する方式」です。ここが分かると、なぜ32bit floatが“ゲイン調整のストレス”を減らせるのか、なぜ0dBFS超えでも後から戻せるケースがあるのか、全部つながってきます。

整数PCM(24bitなど)と根本的に違うところ

従来の24bitや16bitは、リニアPCMとして音の振幅を「整数」で刻みます。整数の世界は、表現できる最大値が決まっています。デジタルオーディオでいう0dBFSは、その最大値の天井です。ここを超える入力が来た瞬間、波形の頭が切れてクリッピングが起きます。そして切れた情報は後から音量を下げても戻りません。

一方で32bit floatは、同じ32ビット幅でも「符号」「指数」「仮数」という構造(浮動小数点の基本構造)を使って、桁(スケール)を動かしながら数を表現します。ざっくり言えば、伸縮する定規みたいなものです。だから0dBFSより上の値も“数として保持できる余地”が生まれます。

浮動小数点の構造:符号・指数・仮数の役割

32bit floatは一般的に、符号(プラス/マイナス)、指数(スケール)、仮数(有効数字)で値を表します。音声的に効いてくるのは、このうち仮数が実質の精度(解像感)を担い、指数が扱える振幅の範囲(ヘッドルーム)を広げる、という役割分担です。

- 符号:波形のプラス側・マイナス側を区別する

- 指数:数の桁を動かして、大きい値・小さい値を扱えるようにする

- 仮数:音の細かさ(有効数字)を決める

ここでの誤解がひとつあって、「32bit floatは24bitより常に音質が良い」という話ではないです。実務感としては、仮数部の精度が24bit級に近いので、普通に録る分には十分高精度。ただし“音質の上限を上げる”というより、レベル設定の失敗を救える方向に効いてきます。

0dBFSを超えても「戻せる」現象の正体

32bit float素材を編集ソフトに入れると、ピークが真っ黒に張り付いたように見えることがあります。これ、見た目だけだと「終わった…」ってなりますよね。でも、32bit floatの場合はまだ諦めるのが早いです。

0dBFSを超えた瞬間に“切り捨て”が起きる整数方式と違って、浮動小数点は指数でスケールできるので、0dBFSより上の振幅をデータとして保持できる場合があります。だから編集でゲインを下げると、0dBFSの範囲内に収まって波形が戻ります。つまり復元というより、正しいスケールに戻して見えるようになるのが実態です。

ポイント:32bit floatは「録音時に絶対に割れない」ではなく、デジタル天井で潰れにくく、後から適正レベルに戻せる可能性が高いという仕組みです

じゃあ「無敵」なの?:無敵じゃない理由(超重要)

ここ、いちばん大事です。32bit floatが救えるのは、主にデジタル側の天井(0dBFS)の問題です。ところが現実の録音は、デジタルに行く前にアナログの世界があります。

- マイクの耐音圧(Max SPL)を超えたら、マイクカプセルが歪む(アナログクリッピング)

- プリアンプや入力段が飽和したら、そこで歪む

- ワイヤレスなら送信機側で潰れたら終わり(受信側が32bit floatでも救えない)

これらは“歪んだ信号”がそのまま32bit floatで綺麗に保存されるだけなので、後から音量を下げても歪みは残ります。つまり、32bit floatがあるからといって、マイク選びや距離、風対策を雑にしていいわけじゃないです。

注意:32bit floatは、アナログ段の歪みを直す技術ではありません。マイク耐圧・入力段・送信機など、どこが先に飽和するかは必ず意識してください

デュアルADCと32bit floatがセットで語られる理由

「ファイルが32bit floatなら、なぜ機材にデュアルADCが必要なの?」って疑問も出ますよね。理由はシンプルで、ファイルは巨大な器でも、アナログ→デジタルの入口は有限だからです。

多くの32bit float対応レコーダーは、1つの入力に対して高ゲイン側と低ゲイン側の2系統でA/D変換し、適切に切り替え/合成することで実用上のダイナミックレンジを拡張しています。これにより、小さい音もノイズに埋もれにくく、大きい音も飽和しにくい、という両立を狙っています。

実務でのメリット:なぜ映像制作で効くのか

映像の現場は音量が読めないことが多いです。街頭インタビュー、ドキュメンタリー、イベント、スポーツ、自然環境…。被写体が突然叫ぶ、拍手が入る、風が吹く、車が通る。そんなときに「ゲインやリミッターに神経を使い続ける」のは、ワンマンだとかなりきついです。

32bit floatは、その心理的負担を軽くしてくれます。録音中は内容とマイキングに集中して、レベルは編集で整える。このワークフローが作れるのが、実務上の強みかなと思います。

最後に:編集と納品で必ず戻る「現実」

もう一度だけ釘を刺すと、32bit floatは編集時の自由度が高い一方、納品の世界は多くの場合24bit/16bitやAAC/MP3などの“天井がある”形式に変換されます。つまり、最終的に0dBFS超えは普通にクリップします。

だから、32bit floatで録った素材でも、書き出し前は必ずマスター段でピーク管理(必要ならリミッターでシーリング設定)をしてください。ここをやるかどうかで、視聴者の音割れストレスが大きく変わります。

24bitと32bit floatの技術的な違いを比較

ここまでの話を、感覚論だけでなく数値と技術仕様で一度整理してみましょう。実はこの比較をすると、「音質が良くなる/ならない」という議論が、かなり冷静に見えてきます。

| 項目 | 24bit(整数PCM) | 32bit float(浮動小数点) |

|---|---|---|

| 数値表現方式 | 固定小数点(整数) | 浮動小数点(符号+指数+仮数) |

| 理論ダイナミックレンジ | 約144dB(6.02×24) | 約1500dB以上(理論値) |

| 0dBFS超過時 | 即クリッピング、情報消失 | 数値として保持される場合あり |

| 後処理での復元 | 不可(切れた波形は戻らない) | 可能なケースあり(ゲイン調整) |

| 実効的なS/N比 | 約120dB前後(実機限界) | マイク・ADC依存(同等〜それ以上) |

| 量子化ノイズ | 理論上ごく小さいが存在 | 実質的に無視できる範囲 |

| 録音レベル設定 | 必須(ピーク管理が重要) | シビアでなくても成立しやすい |

| ファイルサイズ | 基準 | 約1.33倍 |

| 最終納品との相性 | そのままOK | 24bit/16bitへ変換が必須 |

この表を見ると分かる通り、24bitの時点で理論ダイナミックレンジは144dBあります。これは、人間の可聴範囲や、実際のマイク・プリアンプが持つノイズフロアをはるかに超えています。つまり「静かな音が足りない」「解像度が足りない」という理由で24bitが不足するケースは、現実的にはほとんどありません。

一方で32bit floatは、ダイナミックレンジの数値が桁違いです。ただしここで重要なのは、この広さは“音質向上”ではなく“安全域の拡張”に使われているという点です。マイクやADCが実際に扱える範囲はせいぜい120〜140dB程度なので、1500dBをフルに使っているわけではありません。

本質的な違い:24bitは「十分な精度を、正しいレベルで使う」方式。32bit floatは「レベルがズレても破綻しにくい」方式です。

音質が同等に感じられる理由

実際に24bitと32bit floatを正しく録って、同じ最終音量に整えた場合、聞き分けられる音質差はほぼありません。これは、最終的に人が聞く段階では24bitや16bitに変換されるから、という理由も大きいです。

つまり、32bit floatは「最終音質を上げる魔法」ではなく、制作途中での事故を減らす仕組み。ここを取り違えると、「思ったほど音が良くならない」と感じてしまいます。

だから用途で選ぶのが正解

あなたの用途で効くのはどっちか、という話に戻ると、判断軸はかなり明確です。

- 音量が読めない・一発勝負 → 32bit floatの恩恵が大きい

- 音量管理できる・再収録可能 → 24bitで十分

- 後処理前提の映像制作 → 32bit floatが安心

- スタジオ収録・ナレーション → 24bitの方がシンプル

要するに、32bit floatは「音質を上げるフォーマット」ではなく、失敗の確率を下げるフォーマット。ここを理解して選ぶと、「期待と違った」というズレが起きにくくなるかなと思います。

参考までに、動画寄り機種の機能面の話は、私のサイト内だとGH7の評価記事でも触れています:GH7の32bitフロート音声に触れた評価記事

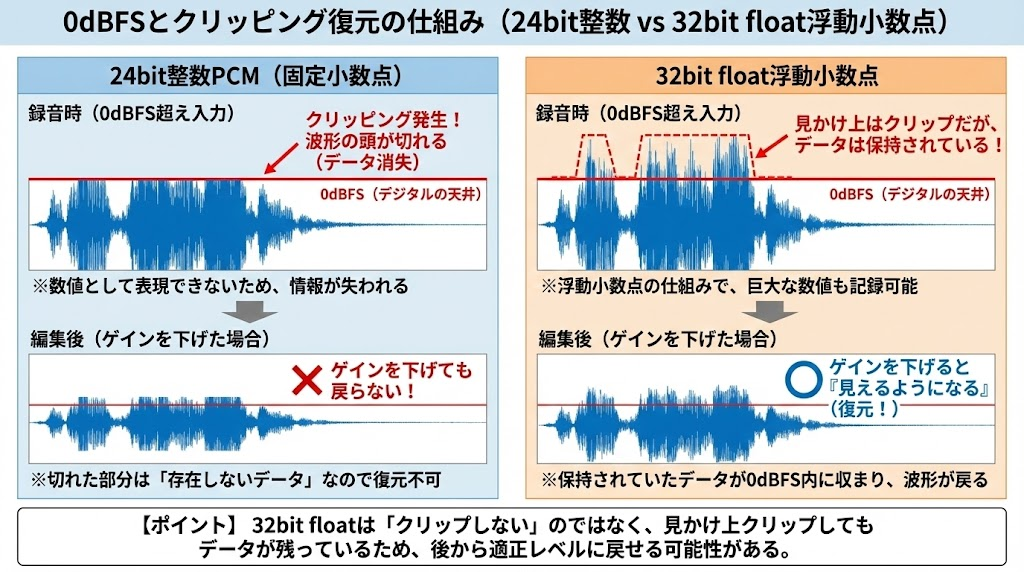

0dBFSとクリッピング復元

録音でよく聞く「0dBFS」は、デジタルの天井です。ここ、ほんとに大事なので丁寧にいきますね。24bitなど整数(固定小数点)で録る場合、波形の振幅は「ここまで」という最大値が決まっています。その最大値が0dBFSで、これを超えると数値として表現できないので、波形の頭が平らに切れます。いわゆるデジタルクリッピングです。

そして重要なのは、その歪みは後から音量を下げても戻らないという点。なぜなら、切れた部分は「存在しないデータ」になっているからです。音量を下げる操作は全体の倍率を変えるだけで、消えた情報を生成してくれるわけじゃないんですよ。

ポイント:32bit floatは「クリップしない」のではなく、クリップして見えてもデータが残っているケースがある、という理解が安全です。

じゃあ、32bit floatで言われる「復元」って何?というと、0dBFSを超えた振幅があっても、データとして保持できるので、編集側でゲインを下げれば0dBFSの範囲に収まって“普通の波形”として見える、という現象です。たとえば、編集ソフトに読み込んだ直後は波形が上下に張り付いて真っ黒に見えても、クリップゲインを-12dBとか-18dBとか下げると、スッと形が戻ることがあります。

なぜ0dBFSを超えても保持できるのか

32bit floatは、コンピュータの浮動小数点の規格(IEEE 754)に基づく数値表現です。ざっくり言うと「指数部(スケール)」を持っているので、同じ32bitでも“表現できる数値の範囲”が広い。オーディオ的には、0dBFSを超えた振幅も「大きい数字」として扱える余地が生まれます。浮動小数点の定義そのものはIEEEが一次情報です(出典:IEEE『IEEE 754-2019』)。

注意:「復元できる=何でも無敵」ではありません。復元できるのは主にデジタル側の天井問題であって、マイクやアナログ回路が歪んだ場合は別です(アナログクリッピングは後で掘ります)。

復元できないパターンも知っておく

私が現場で「復元できると思ってたのに…」になりがちだと感じるのは、次のケースです。

- マイクの耐音圧(Max SPL)を超えて、マイクカプセルが先に歪んでいる

- レコーダーや送信機の入力段(プリアンプ等)が飽和して歪んでいる

- 編集ソフトが読み込み時に勝手に24bit等へ変換してしまい、超えた情報が潰れる

つまり、32bit floatは「天井を消す魔法」じゃなくて、正しく使うと天井に当たりにくくなる仕組みという理解がいちばん安全かなと思います。

ゲイン調整不要の仕組み

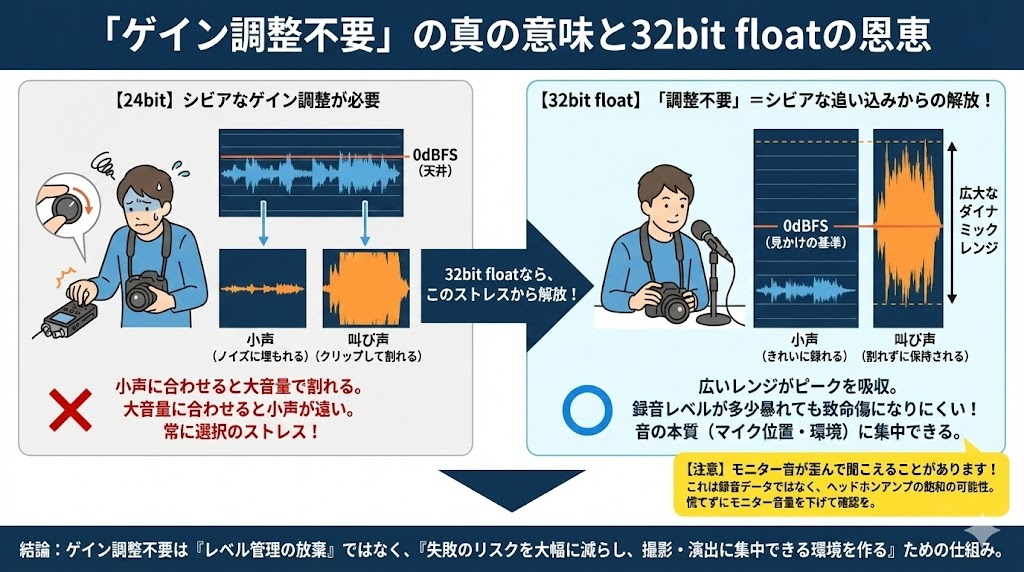

32bit float対応レコーダーを触ると、よく「ゲイン調整不要」と言われます。現場的にはたしかにラクで、ワンマン運用だと特に救われます。あなたも「もうゲインつまみ触らなくていいの?最高じゃん」と思うかもですが、ここは“言葉の意味”を正しく掴むと事故が減ります。

私は「調整不要」をレベル管理の放棄とは捉えていません。正確には、入力ゲインを“シビアに追い込む作業”が不要になりやすい、という感じです。なぜかというと、32bit float(と実装によってはデュアルADC)が、広いダイナミックレンジを確保してくれるので、ピークが多少暴れても“致命傷になりにくい”からです。

現場で「不要」と感じる瞬間

たとえばドキュメンタリーで、被写体が急に声を荒げたり、逆にボソボソ小声になったりするシーン。24bit録音だと、ピークに合わせてゲインを下げると小声が遠くなり、逆に小声に合わせると叫び声で割れる。どっちかを捨てるか、リミッターに祈るか、みたいな選択になりがちです。

32bit floatは、録音データとしてはピークで潰れにくい方向に寄せられるので、あなたはマイク位置や風対策、周囲ノイズの制御など、音の本質に集中できます。ここが価値ですね。

注意:現場ではモニター音が歪んで聞こえることがあります。これは録音データの破綻ではなく、モニター出力側(ヘッドホンアンプ等)の段で飽和している可能性があります。慌てずにモニター音量を下げて確認してください。

ゲインを触らない代わりに意識したいこと

「じゃあ何を見ればいいの?」ってなりますよね。私が意識しているのは次の3つです。

- 入力段の過負荷の兆候(マイクのパッド、距離、風、衝撃など)

- モニター音量の安全(耳を守る。歪んで聞こえたらまずモニターを下げる)

- 後処理前提の設計(後で整える。録音時点で「ちょうど良い音量」に執着しない)

要するに、ゲイン調整不要は「作業が減る」けど、「考えるポイントが変わる」んですよ。ここを分かっていると、32bit floatがちゃんと武器になります。

デュアルADCとは何か

「じゃあ、なんでそんなに広い範囲を録れるの?」という疑問の答えが、デュアルADC(Dual ADC)です。ここ、ちょっとハード寄りだけど、理解すると機材の見方が変わりますよ。

32bit floatファイルは数値として広い範囲を扱える一方で、現実のアナログ回路(マイク、プリアンプ、A/Dコンバータ)は無限じゃありません。つまり「ファイルが大きい器」でも、器に注ぐ蛇口(アナログ回路)が先に詰まる可能性がある。そこで出てくるのがデュアルADCです。

ざっくり言うと「2つの感度で同時に録る」

デュアルADCは、同じ入力に対して特性の異なる2つのA/D変換(高ゲイン側・低ゲイン側)を持ち、状況に応じて最適なほうを採用したり、切り替えたり、合成したりする設計です。結果として、静かな音も大きな音も「それぞれ得意な経路」で取り込めるので、実用上のダイナミックレンジが広がります。

| 方式 | 狙い | 得意 | 苦手 |

|---|---|---|---|

| 高ゲイン側ADC | 小さい音を精細に | 環境音・ささやき | 大音量で飽和しやすい |

| 低ゲイン側ADC | 大きい音に耐える | 叫び声・突発ピーク | 小さい音はノイズが目立つ |

切り替えの癖はゼロじゃない

この2本立ては強いんですが、実装によっては切り替えの瞬間にノイズ感が変わるとか、極端な素材で「わずかな違和感」を感じるケースもあります。普段の映像制作では気にならないことが多いですが、クラシックなどの超シビアな録音では、固定ゲインの高品質な単一ADCが好まれることがある、というのは実務として覚えておくといいです。

数値や仕様は機種やファームウェアで変わることがあるので、最終的には各メーカーの公式情報も確認してください。

アナログクリッピングとマイク耐圧

ここが落とし穴で、32bit floatでも録音に失敗します。代表例がアナログクリッピングです。あなたが「32bit floatなら何が来ても大丈夫でしょ」と思っていたら、ここで事故る可能性が高いので、しっかり押さえましょう。

アナログクリッピングは、デジタルになる前の段階で波形が歪むことです。よくあるのが、マイクの耐音圧(Max SPL)を超えたとき。マイクカプセル(振動板)が物理的に限界を超えると、信号を正しく電気に変換できず、波形そのものが潰れます。これは、レコーダーが32bit floatだろうが、後からゲインを下げようが、絶対に戻りません。

注意:32bit floatは「デジタル側の天井」を回避しやすいだけで、マイクの物理限界や入力段の飽和は回避できません。大音量ソースはマイク選びや距離、パッドの有無が効きます。

現場で起こりやすいアナログ過負荷の例

- ドラムの至近距離、歓声の真ん中、ジェット機・鉄道の至近距離など「純粋に音圧が強い」

- 風切り音やポップノイズで「低域の巨大入力」が入ってしまう

- マイクケーブルや接触不良、ハンドリングノイズで「突発的なドン」が入る

特に屋外は、風が一発で全部を壊すことがあります。32bit floatに頼るならなおさら、ウィンドジャマーや設置位置の工夫は手を抜かないほうがいいです。

ワイヤレスは「送信機側の飽和」が盲点

さらに、ワイヤレスマイクの場合は送信機側で先に歪むこともあります。受信機やレコーダーが32bit floatでも、送信側でクリップしていたら手遅れです。機材の構成全体で「どこがボトルネックか」を見ておくのが大事ですね。

外部マイク運用の考え方は、機材選びの文脈でも触れています:初心者向け動画撮影カメラの選び方(外部マイクの話)

32bitのfloatと32bitの違い録音運用

ここからは運用編。32bit floatは録って終わりではなく、編集と納品で「いつものデジタル天井(0dBFS)」に戻る瞬間が必ず来ます。つまり、仕上げの手順がめちゃ大事です。ここを押さえると「32bit floatで録ったのに最後で台無し」を避けられます。

ファイルサイズとSDカード

32bit floatの実務的なデメリットは、まずファイルサイズです。ここ、地味だけど確実に効きます。24bitに比べてデータが増えるので、長回しやマルチトラックだと、カード容量もバックアップ時間も「想像以上に」差が出ます。

目安として、同じサンプルレートなら32bit floatは24bitよりおおむね約1.33倍のデータ量になりやすいです(あくまで一般的な目安で、チャンネル数・メタデータ・機種の仕様で変わります)。たとえば、イベント収録で数時間回す、インタビューを何本も回す、ドキュメンタリーで毎日素材が増える、みたいな運用では、カードの入れ替え頻度が上がりがちです。

現場のおすすめ:長時間なら最初から大容量のSDXCを使って、撮影後すぐに二重バックアップの流れを作るのが安心です。最終的な対応可否や推奨カードは、必ず公式の対応表も確認してください。

私がやっている「事故らないデータ運用」

私の定番は、録音メディアが増えたぶん、運用をシンプルにすることです。例えばこんな感じ。

- カードは「撮影日ごと」か「案件ごと」に分けて運用し、混ぜない

- バックアップは最低2系統(PC+外付けSSDなど)で同日に完了する

- ファイル名やフォルダに「日付・カメラ・音声」を入れて後で迷わない

映像と音声を別収録する人は、データ管理も含めて「運用を簡単にする」ことが事故防止になります。ワンマンほどここ重要です。32bit floatは素材が“救える”一方で、素材が“重い”ので、管理が雑だと別の事故が起きます。

どのサンプルレートが妥当?

ここは案件次第ですが、動画なら48kHz運用が多いかなと思います。192kHzなど高サンプルレートは用途が明確なときだけでOKです。上げるほどファイルサイズも処理負荷も跳ねるので、「必要なだけ」にするのが安全。最終納品がYouTubeやSNSなら、なおさら現実的な設定が向いています。

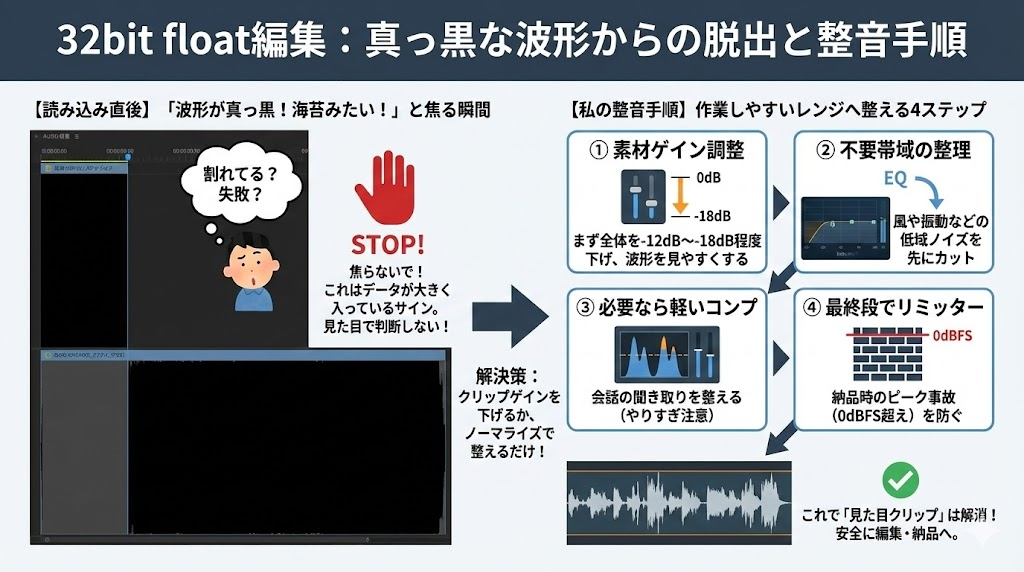

編集でノーマライズ手順

32bit float素材を編集に入れると、「波形が海苔みたい」「真っ黒で割れてる」みたいに見えて焦ることがあります。でも、そこで切り捨てるのはもったいないです。むしろ、その見た目こそが「データが大きく入ってる」サインだったりします。

基本はシンプルで、クリップ(素材)段でゲインを下げるか、ノーマライズを使って適正なピークに揃えるだけ。これで“見た目クリップ”が解消することが多いです。重要なのは、素材をタイムラインに置いた瞬間の見た目で「失敗」と判断しないこと。ここ、気になりますよね。でも大丈夫なことが多いです。

私は、まず素材を一括で-12dB〜-18dBくらい下げて「作業しやすいレンジ」に寄せてから、必要に応じてコンプやリミッターを使います。数値はあくまで目安で、素材や狙うラウドネスで変わります。

私の「32bit float素材」整音の順番

- 素材ゲイン調整:まずは素材全体を下げ、波形とメーターを見やすくする

- 不要帯域の整理:風や机の振動など、低域の暴れを先に抑える

- 必要なら軽いコンプ:会話の聞き取りを整える(やりすぎ注意)

- 最終段でリミッター:納品時のピーク事故を防ぐ

ここでのポイントは、32bit floatだからといって「最初から全部ノーマライズで最大化」しないことです。素材に風や突発音があると、最大ピークに引っ張られて会話が小さく感じたりします。つまり、ノーマライズは便利だけど、万能ではない。会話中心なら、会話基準で整えるほうが結果が良いことが多いです。

大事:最終納品のピークは、0dBFSを超えないように調整してください。配信プラットフォームや案件の仕様で推奨値が変わることもあるので、正確な条件は各サービスの公式ガイドやクライアント指定を確認するのが安全です。迷う場合は音声の専門家に相談するのもアリです。

「復元できる素材」でも最終で潰れる理由

32bit floatの強みは“編集途中の自由度”です。でも、YouTubeやSNSに上げる時点で、多くはAAC等に再エンコードされ、そこで0dBFS超えは普通に歪みになります。だから、タイムラインで復元できたとしても、最後の書き出しでピークを管理しないと、台無しになることがある。ここだけは本当に習慣化したほうがいいです。

Premiere Proで音量調整

Premiere Proなら、まずは「オーディオゲイン」で素材を整えます。私がよくやる流れはこんな感じです。Premiereは映像編集の中心にいることが多いので、音声専用のDAWほど細かく詰めない人も多いですよね。だからこそ、Premiere内で「安全に整える型」を持っておくと、事故が激減します。

私の定番フロー

- タイムライン上でクリップを選択

- オーディオゲインで全体を下げて作業レンジへ

- 必要ならノーマライズでピークを揃える

- マスター段でリミッターを使い、最終ピークを管理

「ノーマライズ」は使い分けが大事

Premiereのノーマライズには、複数クリップを揃えるときの挙動が違う選択肢があります。ここでハマりやすいのが、「複数クリップを同じ基準で揃えたいのに、クリップごとに違う量で変わってしまった」みたいな状況です。

私の使い分けはこんな感じです。

- 同じシーン内で音量差を保ちたい:一括で同じゲインを足す/引く(素材ゲインで調整しがち)

- 別撮り素材をとりあえず均す:ノーマライズでピーク基準を揃える(ただし会話基準で聴いて微調整)

コツ:まずは素材を下げて“安全なレンジ”に入れてから、細部を整えると失敗しにくいです。いきなり最大化すると、風や突発音が主役になって作業がやりにくくなります。

Premiereは映像編集の中で音も触ることが多いので、「録って戻せる」32bit floatとの相性は良いです。ただ、最終的にAACなどへ変換される可能性が高いので、書き出し前のピークチェックは習慣にしておくと事故が減ります。ここ、地味だけど効きますよ。

DaVinci Resolveで復元

DaVinci Resolve(Fairlight)でも同じで、素材のレベルを下げれば「割れて見えたのに戻る」が起きます。Resolveは音声メーターやラウドネス管理も強いので、納品に向けた仕上げがやりやすい印象です。あなたが「映像はResolveに寄せてる」なら、音声も同じ場所で完結できるのはかなりメリットです。

迷ったらここだけ押さえる

- クリップのボリュームを下げて波形を適正に戻す

- ノーマライズ機能でピークを揃える

- 最終出力のTrue Peakやピークを超えないようにする

Fairlightでやるとラクなこと

私がResolveを推したいのは、最終段の安全運用が作りやすいからです。具体的には、リミッターでのピーク管理や、ラウドネスを意識した調整がやりやすい。YouTubeやSNSの最終エンコードは環境依存の部分もありますが、「出す前に安全な形に整えておく」だけで、視聴者の体験がかなり良くなります。

32bit float素材は“編集途中は自由”だけど“納品は現実の規格”です。最後に0dBFSを超えない形へ戻す、ここだけは絶対に省略しないほうがいいです。

動画編集を独学で進める人向けの記事でも、音声調整やノイズ対策の重要性に触れています:動画編集を独学で仕事にするロードマップ(音声調整の話)

ただし、機能やUIはアップデートで変わることがあります。最終的な操作や仕様は公式のマニュアルもあわせて確認してください。

32bitのfloatと32bitの違い録音まとめ

32bitのfloatと32bitの違い録音を一言でまとめるなら、「録音レベルの失敗を救える可能性が大きい」です。特に、予測不能な現場やワンマン運用では、保険としてかなり強い。ここ、あなたが知りたかった核心じゃないかなと思います。

ただし、万能ではありません。マイク耐圧を超えるアナログクリッピングは戻らないし、納品で24bit/16bitに落とすときは結局ピーク管理が必要です。だから私は、32bit floatを「安心して撮るための道具」として使いつつ、最後は従来どおり丁寧に仕上げる、というスタンスで運用しています。

あなたにおすすめの判断基準

- 録り直し不可・突発音が多い:32bit floatを優先すると安心

- 環境が読める・テスト録音できる:24bitでも十分なことが多い

- 後処理が前提:32bit floatのメリットが活きやすい

- 最終納品がシビア:どのみちピーク管理は必要(ここは逃げられない)

最終注意:数字や推奨設定は機材・ソフト・配信先で変わるので、正確な情報は各メーカーや各サービスの公式情報をご確認ください。判断に迷う場合は、音声の専門家に相談するのも安全策だと思います。

コメント